(俄)《缅怀玛丽娜·茨维塔耶娃》

2016-06-29

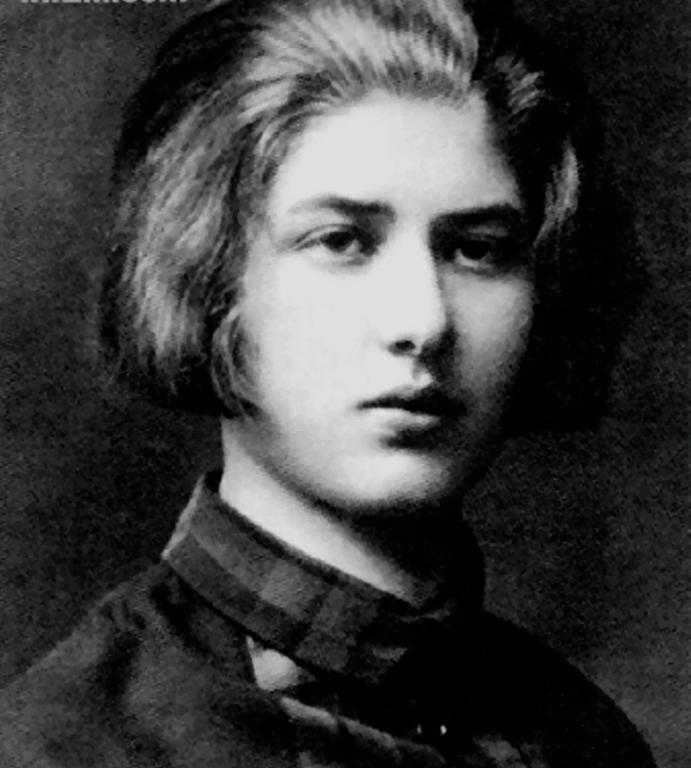

阿里阿德娜·艾伏隆(АриаднаЭфрон,1912—1975) 昵称阿莉娅,玛丽娜·茨维塔耶娃的大女儿。阿莉娅聪颖不凡,幼年即展现观察和写作的天赋,从小即和母亲患难与共,流亡海外期间是和母亲待在一起时间最长的人。长期在国外的困苦生活,加上父亲的影响,1937年3月,阿莉娅怀着满腔希望只身返回祖国。1939年8月27日深夜,阿莉娅突然被捕。经过十七年集中营和流放生活的磨难,阿莉娅终于在1956年重获自由,然而,母亲早在1941年8月31日在小城叶拉布加自尽。阿莉娅将自己的余生全部献给母亲的未竟事业,整理、注释并推动出版母亲的遗作。然而令人遗憾的是,茨维塔耶娃将近三十年的生活与文学活动最直接的见证人,阿里阿德娜·艾伏隆未能完成关于母亲的回忆录便于1975年辞世了。

我的母亲

我的母亲很怪。

我的母亲完全不像个母亲。母亲总是欣赏自己的孩子,通常也喜欢别人家的孩子,可是玛丽娜不喜欢小孩子。

她的浅褐色的头发从两侧弯曲下垂。她有一双碧绿色的眼睛,鼻梁高高隆起,还有玫瑰色的嘴唇。她的身材和臂膀匀称,这些我都喜欢。

报喜节—是她最喜欢的节日。她常常发愁,动作敏捷,爱好诗歌和音乐。她写诗。她能忍耐,往往忍耐到极限。她也爱生气。她总是匆匆忙忙出门去什么地方。她心胸博大。声音温柔。走路步子很快。玛丽娜的手一直戴着戒指。玛丽娜夜晚读书。她的眼睛几乎总有一种嘲笑的眼神儿。她不喜欢别人提出一些愚蠢的问题跟她纠缠,遇到这种情况,她会很生气。

走路的时候,她偶尔会走神儿,但是很快就清醒过来,开始说话,重新又走向要去的地方。

1918年12月

四叶草

一个温暖、轻松的日子,我跟随玛丽娜出门散步。她给讲安徒生童话,说有个踩着面包走的小姑娘,说为了过一条小溪,她踩着面包走。还说,这是一种很大的罪过。我说:“玛丽娜,现在,大概谁也不敢犯这样的罪过!” 玛丽娜回答说,这是因为现在缺少面包,而从前面包多得吃不完,就把面包扔掉了。踩面包—就是犯罪,像杀人一样。因为面包能维持生命。

我们沿着一条灰暗的小路走向一座山丘。山顶上有座大教堂,在蓝天和白云衬托下,教堂显得很美。走到教堂跟前,我们才发现,教堂上了锁。我们朝教堂画了十字,然后坐在台阶上。玛丽娜说,我们俩就像坐在台阶上的乞丐。

四周很辽阔,但是远处的景物看不清楚,因为有一层薄雾。我想跟玛丽娜说说话,可是她说,希望我不要打扰她,我就走到一边去玩了。我不想玩耍,而是想要摘花。忽然,我看见脚边有一丛丛的三叶草。台阶下面平放着一些古老的石头,每一块石头四周都长着一圈茂密的三叶草。如果仔细打量这些石头,它们构成了一条条带花纹的绿色图案。我蹲下身子,开始寻找四叶草,想送给玛丽娜祝她幸福。我找了很长时间,耳朵里嗡嗡直响。我都想要离开了,忽然发现了一棵四叶草,我感到非常高兴,甚至吓了一跳,生怕失去这棵四叶草。我跑到玛丽娅面前,把我找到的宝贝送给她。她很开心地看着我的四叶草,问我在哪儿找到的。我回答了她的问话。她向我表示感谢,把四叶草夹在笔记本里留做纪念。

1918年8月

一首诗

很久以前那一天写的这篇笔记,究竟能引发出什么故事呢?

引出了茨维塔耶娃一首诗,这首诗写于1918年8月14日,是我最喜欢的作品之一:

诗句生长,像星星,像玫瑰,

像家庭不需要的动人之美。

至于桂冠以及那壮丽的颂歌——

我只回答:要这些干什么?

我们酣睡,天外来客化作四叶草,

穿过石板缝隙出现在大地。

世人啊!你可知道,诗人在梦中

发现星星的公式及花朵的规律。

三叶草当中自己滋生出四叶草,这种事过去确实也有过,遇见它无疑很幸运,何况这次是在圣母大教堂台阶下面普普通通的三叶草丛中找到的呢!

四叶草—的确是幸运草,虽然我还小,玛丽娜就多次跟我说过,她小时候,她母亲告诉她说,四叶草—是善良的标志,成功的象征,庆祝新年的明信片常常画着四叶草,把它画在护身符上,画成镜框的花边,手镯或表链上的图案……

这棵四叶草带来双重的幸运,因为它的诞生,像小小的奇迹,引发了一首诗的诞生,这是又一个奇迹。

至于诗中写到“桂冠以及那壮丽的颂歌”,这诗句或许来自大教堂的启迪?教堂傲然挺立,闪着红光、带有装饰花纹的圆顶是那样辉煌威严!

玛丽娜不喜欢过于欧化的、“纳雷什金风格的”教堂,菲利圣母教堂就是那种样子;它违背了自然率真,矫揉造作,追逐世俗的华丽,这些都让玛丽娜反感。她喜欢做圣饼的教堂,讨厌做馅饼的教堂,这种教堂看重情感的愉悦,缺乏高尚的精神追求。

“天外来客化作四叶草”——这是三重的幸运,在诗人的情怀中四叶草化作了高高耸立的钟楼!

“虫子”事件

我正在笔记本上写字,忽然听见玛丽娜的呼唤声:“阿莉娅,阿莉娅,快到这里来!”我朝她走过去,看见厨房里的抹布上趴着一条湿淋淋的虫子。可我最害怕的就是虫子。玛丽娜说:“阿莉娅,你要是爱我,就把这条虫子给拿走。”我说:“我真心地爱您。”玛丽娜说:“你要用实际行动来证明!”我蹲下身子看那条虫子,一边看一边想:拿它,还是不拿。我忽然发现,那虫子像鱼一样长着尾巴。我就说:“玛丽娜,我抓住它的尾巴,行吗?”听她回答说:“抓住它,抓哪儿都行!只要你把它抓走,你就是英雄,过后我给你讲故事。”

尽管她在鼓励,一开始我还是害怕,后来一咬牙抓住了虫子的尾巴,把它抓起来了,只听玛丽娜说:“好样的,真是好样的,把它放到这儿,放到桌子上,这样放。把它放到这儿,

千万别弄到我身上!”(因为玛丽娜看见虫子同样非常害怕。)我把虫子放到桌子上,然后说:“现在您真相信了吧?我确实爱您!”“是的,现在我知道了。阿莉娅,可这不是一条虫子,这是鲱鱼的一截肠子。”我生气了,就说:“玛丽娜,我也跟您说实话。为了以后不抓虫子,我打算说,我恨您。”

1919年5月

功勋

“虫子”事件都怨席勒和茹科夫斯基,茹科夫斯基翻译了席勒的叙事歌谣《酒杯》。“看谁是有名的骑士或者是普通士兵?就看他敢不敢从高处跳进这无底深渊。”在规定必须学习的一个小时当中,我在厨房里摇头晃脑地朗诵。心里充满了阅读的兴奋,感觉自己仿佛亲身经历了诗中描写的事件,究竟有什么样的经历呢?觉得自己成了那个“少年侍从,一下子跳进了深渊……”

“多么精彩的诗歌啊,玛丽娜!多么令人敬佩的英雄人物!皇后居然出面为少年侍从辩护,这就像您一样!国王把酒杯抛进了汹涌的大海,假如他是您的父亲……”玛丽娜说道:“那么他就是你的外祖父!”“不,不必是外祖父!假定他仅仅是您的父亲,而我就是作品里的那个少年侍从,那么我也会,也会……”“别以为你能那样做,”玛丽娜以严肃的口吻回答。

那时候我才六岁半,处处跟随着大人,还没有学会分析道理,不懂得人生道路该怎么走。看到我又小又弱,她的眼睛里充满了体谅和温柔。“第一,你怕水……再说,还不仅仅是水!那里还有海里的妖怪!你明白吗?”(怎么能不明白:“从黑暗中爬出来长着一百条腿的怪物,张开大口想要咬人……”一百条黏乎乎的腿!太讨厌,太吓人了!)“不管怎么说,反正我想跳!”我还在固执己见,声音依然热烈,可由于疑惑内心有点儿发凉了。“你看,如果我是那个皇后,或者那个国王,我就不会允许你或者别的什么人跳进大海的深渊。爱,不能用跳海来证明,而要用做好每天该做的事情来证明。你最好坐到桌子旁边写你的笔记!”于是我坐到了桌子旁边,我没有想到——“功勋”并没有隔着大山,因为玛丽娜所承认的宣言,只能用行动来验证……

在乡村

玛丽娜决定让我去乡村,到给我们送牛奶的女人杜尼娅家里去做客。然后她亲自去接我。

我跟着杜尼娅搭乘拉货的火车上路了。有几个站停车的时间很长。我们要在森林里走五俄里的路,才能到达克兹洛沃村。有几个姑娘和老太婆走在前面。她们过一会儿就喊叫几声彼此呼应。不久我们走到了开阔地带,在那里看见了黑麦的金黄色的麦穗。大家都好奇地打量我。“这是谁家的小姑娘呀?”杜尼娅听了很神气地说:“应该叫小姐,从莫斯科来的。能读书,会写字。”有个男孩子说:“丑丫头!我们强迫她干活儿!”杜尼娅说:“真的吗?”在不太远的地方已经看得见土冈、房舍和克兹洛沃的篱笆墙了。

我们走进了房舍。看外表很破旧,让我感到失望。这是歪歪扭扭快要倒塌的小房舍,房顶上盖着发黑的茅草。小窗户也是歪斜的。里面只有一个房间,有俄罗斯的炉子和几张长条椅子。

杜尼娅和她丈夫有五个孩子。她丈夫留着胡子,人很粗鲁,粗声粗气地跟杜尼娅和孩子们说话。有一次他动手打杜尼娅,还用头往炉子上顶撞她。我大声喊叫,使劲拉住他的衬衫。他冲我哼了一声就走了。夜里他打呼噜很可怕。

杜尼娅给我们吃土豆。大家都用手指头把土豆弄干净,每个人给自己的土豆撒盐。端上汤来的时候,都从一个盆子里喝汤,每个人使用自己的木勺。木勺子用起来很不方便,刚一开始的时候,我常常把汤弄洒了。

没过多久,我到了打麦场上。他们让我坐在麦秸垛上,就动手打麦子。我看得非常仔细。他们使用的连枷很像鞭子,只不过秆子顶端拴的是木棍儿。场上摆着一小捆一小捆的麦子,他们用力抽打麦穗,打下麦子就有了吃的。这样能得到粮食和面包。

我们有时候去森林里采蘑菇和坚果,但是我什么都采不到,因为只顾了看四周的美景。

最后一天我一个人单独待在村子里,那一天过得很有意思,灰色的云朵被月光镶上了寒冷的金边。夜里我醒了,看见亮着一盏小灯。“明天顺利,”我心里想,一会儿就睡着了。

早晨我醒得很早。杜尼娅生着了俄罗斯式的火炉。我朝另一边看了看,看见了玛丽娜晒黑的脖子和她卷曲的头发。长椅上放着她的小手提箱和衣服,地上有两个烟头。

杜尼娅刚走出屋门,玛丽娜一下子坐了起来,像威严的狮子,摇了摇头发卷曲的脑袋。我悄悄地亲吻了她。

玛丽娜小声说:“你好,阿列奇卡。你过得怎么样?”“还好。”“你为什么从日记本里撕了好几张纸?”“为了画画儿!”玛丽娜听了说:“猪一样愚蠢。”不过,很快她就变得温和了,听我给她讲杜尼娅的丈夫多么粗鲁。

早饭做得格外隆重,因为尊贵的“小姐”来了,那里的人都这么称呼玛丽娜。一家人都对她说好听的话,都客气地让她吃糖。然后我跟玛丽娜都坐在连着炉子的火炕上。欣赏他们擦得干干净净的茶炊,擦洗得一尘不染的地板。杜尼娅家的院子里生长着接骨木和向日葵,像个好看的小花园,中间摆着张蓝色的桌子,是她丈夫给桌子上的油漆。我们坐在院子里,玛丽娜把砸开的核桃分给杜尼娅的几个孩子,给瓦夏、给阿纽达,也给我。接下来我们开始各自看书——玛丽娜看的是一本有关法国革命的书,我看的是自己带来的《基督的孩子》。第二天、第三天也就这样平淡无奇地过去了,只是玛丽娜觉得时间缓慢很难熬。

起程的时刻终于来到了。我刚睡着不久,迷迷糊糊就被杜尼娅叫醒了。一家人差不多都起来了,连夜里睡得很香的主人也穿好了衣服。公鸡打鸣提醒我们已经是早晨了。给我穿了两层衣服,外面还套上了大衣,杜尼娅的大儿子谢廖沙陪我们一起上路。

我们走了还不到半俄里,我突然一脚陷进了水洼,膝盖以下都弄湿了,觉得很丧气。我们在路上走了很久,有些地方非常危险。水坑、水沟,再加上一片漆黑。谢廖沙走在前头,我在中间,玛丽娜走在最后边。遇到了几乎难以通行的沼泽地,幸亏谢廖沙总能找到狭窄的小路,我们跟随他亦步亦趋地朝前走。走过打麦场的时候,发现四周的田野雾气升腾,迷雾茫茫已经围拢了我们。天空还是棕褐色的,要目睹优美的风景还要耐心等待。

不久我们距离车站越来越近了。路旁有排列成行的几棵云杉,树梢白雾缭绕,云杉的上空出现了一道鲜亮通红的光带。我们好像一直从人家的菜地旁边经过。当我们就快走到车站的时候,我抬头看了看天空。只见一条条红、蓝、灰色的光带占据了大半个天。这时候我再也忍不住了,突然放声大哭起来。玛丽娜说:“你哭什么呀?你最好欣赏空中的美景!”我觉得不好意思了。早晨寒冷的霞光柔和地照亮了我的面孔。

一列列从车站驶过的都是货车。倒数第二列火车装运的都是皇家的汽车,带有皇家徽章和标志。那些汽车很漂亮,车头和车门上贴着徽章。

终于等来了第一列客车。我们等了很长时间也上不去车,人们纷纷往上挤,我们挤不上去。好在上了后面开来的客车。

1919年8月

1919至1920年那个艰难的冬天之前,送牛奶的女人杜尼娅经常来看我们,来的时候手里提着牛奶桶,背后背着布袋;可是那个冬天她忽然消失了。我们一直不知道她出了什么事,是不是还活在人间?

那个冬天我的妹妹伊丽娜死了—就是她,大脑门儿的小姑娘喜欢喝牛奶,她的浅黄色的头发又亮又密,还有卷儿,一双灰色的眼睛,不停地重复说:“玛耶娜,我的玛耶娜!”(我的玛丽娜!)她需要喝牛奶,可是供应牛奶的人不见了,这一切发生得很突然,可在当时又好像是再正常不过的事情了。

杜尼娅常常来我们家,呆一会儿就走,她带来无比珍贵的牛奶,拿走的却是贬值的、不值钱的钞票:几千卢布或者百万卢布。所有的“乡下人”都以物换物,她却不那样做。她很慷慨,把牛奶倒进放好的锅子里,确实跟玛丽娜很亲近,她跟玛丽娜一样热心肠,一样不会“做买卖”。

一个古怪的“小姐”,一个古怪的送牛奶的女人,她们俩居然以自己的方式成了好朋友。这种友情—是两个母亲以心换心的真情,这种感情甚至不需要用语言来表达。玛丽娜养育两个孩子—我和妹妹,而杜尼娅有三个儿子,两个丫头。我们家的东西很乱,玛丽娜经常拿出点什么送给杜尼娅,杜尼娅从不嫌弃!从不拒绝!可她给我们带来吃的东西,有揉碎了的油炸土豆饼,还会塞给伊丽娜一个煮熟了的鸡蛋,坐火车的时候拥挤已经挤瘪了的鸡蛋。

杜尼娅的脸显得严厉,可是表情温和,仿佛总在倾听着什么,遇到什么吃惊的事情,就好像自己有愧,显得不好意思。我不知道她究竟多大年龄;母亲的外貌往往跟年龄无关。

有一天杜尼娅来了,来的不只她一个人,她的小儿子、跟我同岁的瓦夏跟在她身后边,拽着她褐色短袄的后腰不撒手。“您看,小姐,我领着他来莫斯科看看。总缠着我说,莫斯科,莫斯科,莫斯科什么样呀?”玛丽娜俯下身子问瓦夏:“怎么样,在城里你喜欢吗?”

男孩子怎么也不说话,眼睛一直瞅着自己的树皮鞋,一会儿摇头,一会儿点头,没想到厨房里的茶炊引起了他的兴趣。这个茶炊可不一般:有一次玛丽娜突发奇想用它来熬黄米粥,从那一天起龙头就堵死了,要烧开水,只能从上面往外舀。

喝完茶,瓦夏开始犯睏了,直打盹儿。玛丽娜让杜尼娅安排他睡一会儿。屋里有张金属床,上面铺着带弹簧的床垫子。男孩子勉强睁开眼皮发黏的眼睛,流露出跟母亲相似的抱歉眼神。他小声说:“头一回在弹簧床上睡!”玛丽娜咬了咬嘴唇说:“杜尼娅,留下他在我们这儿玩两天吧。我带他看看莫斯科……”这样瓦夏就留了下来。

玛丽娜让瓦夏穿上我的皮鞋,带他去克里姆林宫,去动物园,一直耐心地给他解释,给他讲故事。

瓦夏在动物园里,就像我头一次看马戏团演出,不知道该往哪儿看,最让他惊讶的是那些用铁栏杆围起来的树木。“你瞧,那些树种在铁笼子里……好奇怪!”在家里,瓦夏都听我的,我有那么多书,有那么多玩具,我有优越感,这些都让他头脑发晕:不管怎么说,我认识很多字,我是城市里的孩子!真的,他要走的时候,不等玛丽娜提醒,我把自己所有的玩具差不多都送给了他,我在科兹洛沃村住过几天,出于首都女孩儿的优越感,我要让瓦夏知道,在他们村子里,没有一个女孩儿比我更憨厚。

玛丽娜去杜尼娅家里接我的时候,不想在那里做客。四周的人都在劳动,她不好意思“休息”,可是像农民那样干活儿,她又不会。农民们“传统质朴的日常生活”—整天围着俄罗斯式的火炉子打转—让她感到害怕和厌恶。尽管那里有美好的自然风光,有朝霞、晚霞,有从河对岸传来的歌声,有挂在圣像下面的绣花毛巾……

还有一个普通妇女跟杜尼娅一样,为人善良,不爱说话,对玛丽娜很好,让她从心里感激,这个女人是住在我们楼房院子里的鞋匠格朗斯基的妻子。

格朗斯基一家住在半地下室里,他们的房子虽然很小,却很干净,其中有一个小间归鞋匠使用,他整天愁眉苦脸地在那里用锤子敲打,发出叮叮咚咚的响声。鞋匠“喝醉了”的时候,全家人—他妻子和三个孩子,都吓得浑身颤抖,眼睛看着他,不停地小声哀求,劝他别发脾气。

不论你什么时候去他们家,只要走进厨房,就能看见:泄水池上方连接水龙头的长长的铜水管子上面总是挂着兽腿皮,一只猫蹲在那里不时地舔一舔从兽腿皮上掉下来的水滴;鞋匠的妻子有干不完的家务活儿—洗衣服、做饭、缝缝补补。

就是这个身材矮小、不起眼的女人,跟杜尼娅一样,很难猜测她的年龄,也常常从后门跑到我们家里来,她用头巾包着一个搪瓷盆,里面盛着几个土豆或是燕麦粥,塞到玛丽娜的手里悄悄说:“吃吧,吃了身体好!不用谢!”还有,她把身体瘦弱的小女儿送到乡下外婆那里去住,就把按定量给小女儿买的土豆送给了我们。

总起来说,在艰苦岁月里,帮助玛丽娜的只有女人。男人们头脑里根本就没有这样的想法,即便有,也很少见!

【附记】茨维塔耶娃的女儿阿里阿德娜·谢尔盖耶夫娜·艾伏隆,小名阿莉娅,1912年10月5日生于莫斯科,10岁跟随妈妈出国寻找父亲,在捷克布拉格郊区生活三年,在法国巴黎市郊生活十二年,一直过着清贫的日子。她在法国的实用美术学校学习绘画,后来在杂志社找到了工作,画插图,当翻译。1937年3月独自回到苏联时,她才二十五岁。随后她父母和弟弟相继返回苏联,1939年8月27日,她第一个被捕,紧接着内务部警察又逮捕了她的父亲谢尔盖·艾伏隆。以“法国间谍”的罪名判处她八年徒刑,在集中营劳动改造。1941年她母亲在中亚小城叶拉布加上吊自杀,父亲被处决,她都不知道任何消息。1948年8月27日刑满释放后,按上级规定不准返回莫斯科,她在梁赞一所艺术学校当美术教师,不料过了不到一年的自由生活,便再次被捕,罪名依然是“间谍”,终身流放到叶尼塞河流域的图鲁汉斯克,直到1955年才获得平反。经历了十五年的监禁磨难,终获自由后,她开始整理母亲的手稿、笔记,为出版母亲的著作奔波忙碌,1975年因心肌梗塞在塔鲁萨医院去世。阿里阿德娜只活了六十三岁,其中十五年在国外漂泊流离,十五年在监禁中痛苦煎熬,二十年整理母亲的译稿,因此她写的一篇文章标题是:“我过的不是自己想过的生活!”一句话有无限感慨!