“呼愁”丽江

2016-06-29人狼格

人狼格

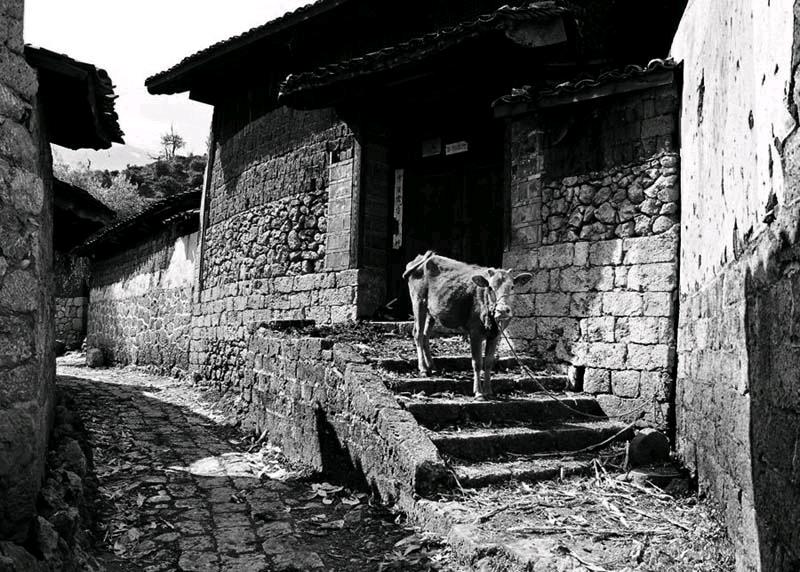

冬日的午后,丽江弥漫着这时节特有的一种散发着人间温情的烟霭,一缕阳光带着这种烟霭里微微泛黄的色温,透过狮子山上的柏叶间落在了古城的片片青瓦上。这时,我就会无端地想起自己的童年、母亲披着七星羊皮的背影、玉龙雪山西麓的老家村落。那时,五六岁的我喜欢跟着牧人满山满地地跑,有时和牧人一起半躺半坐于村后的山坡上,在低凹避风的坳地里享受着冬日的阳光,四周有小马躁动的踢踏声、黄牛咀嚼枯草的“若若”声和马匹吹鼻响的“噗噜”声交织成一片安详的柔暖声动。眼底的村庄连成一片片的青瓦沉在袅袅淡淡的烟霭里。这种冬天独有的光景下,心底就会对人间弥漫起一种莫名伤怀的同时升腾起一种缱绻的暖意,并很快会深深沉浸在对皇天后土的挚恋中。后来我自己一直也弄不清楚一个跟着牛马的尾巴跑着玩的五六岁小孩,怎么会能够如此精确地攫住只有被岁月沧桑历练的心才能琢磨而成的一种丝丝缕缕的纤纤心绪,心想这也许就是前世囤积下来的心力吧。

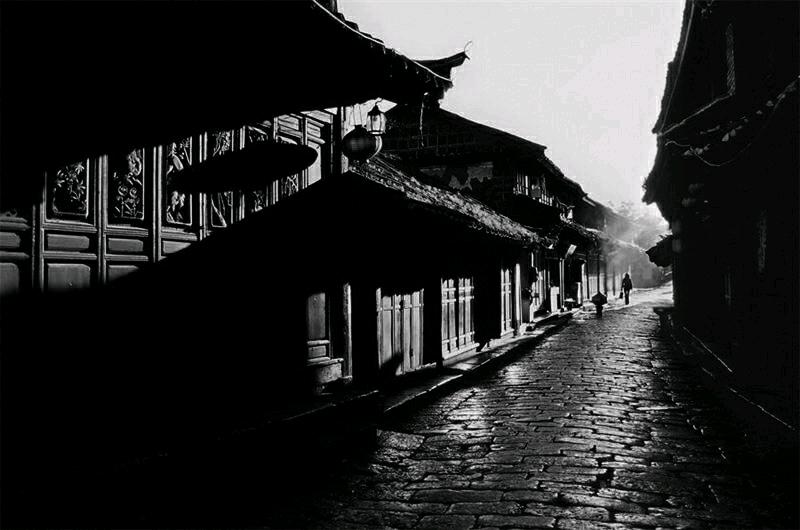

当今天再次面对这个古城、这缕阳光、这片青瓦、这厮烟霭,突然明白这原来是生命对故土的原生 “呼愁”。帕慕克在探索“呼愁”的多重含义时说它不仅是音乐和诗歌唤起的情绪,也是一种看待我们共同生命的方式,是“黑色的激情”。帕慕克“呼愁”的起始点是一个小孩透过布满水汽的窗户看外面的伊斯坦布尔时所感受的情绪。他的“呼愁”是超越了纯粹的忧伤,是可以映照出自己的一种文化写照。他的“呼愁”就是提着塑料袋回家的父亲们、是等待顾客上门的书商、是门庭冷落的理发师、是不与任何人交谈的蒙面妇女、是四十年在同一个地方卖明信片的男人、是日复一日在同一个地方发出同样乞求的乞丐、甚至是深夜里耐心地等待嫖客的妓女……其实他的“呼愁”就是他自己在伊斯坦布尔日积月累的一秒一秒地划过的生活。这与我内心不受任何先入为主的哲学命题干预的“呼愁”基本一致。此时我的“呼愁”就是古城的某条深巷里在忽明忽暗的光影中蹒跚的一个纳西妈妈、或是生长在老屋瓦缝里的一株从屋檐俯向人间的枯草、或是站在四方街一块平如明镜的石头上照看着恍如隔世的自己。现在我站立着的这块石头也许就是四十多年前母亲坐在上面卖东西的那块了。我童年时的两次做手术住院费用都是靠母亲翻山越岭从家里背来自己熬制的麦芽糖、籼米糖、瓜子、土鸡等在这里卖掉才凑齐的。所以,在生命里的许多印记都会告诉我这古城里的石头是这世界上唯一会保持人体恒温的石头,假如不被人当成疯子、假如是在夜深人静,我愿意匍匐下去贴在它上面耳语关于活着的话题;假如它愿意谈起一个拖着两个小孩、衣不蔽体的寡妇,我就愿意用自己的眼泪洗净踩落在每块石头上的尘埃,让它看着我身上的两个伤口是如何说出对日月炳天的感恩戴德。我会对这些石头说,在这个世界上,在这个并不完美的丽江,我是一个幸福的人。我的心里存满了生命所必需的泥土、阳光、雨露和散发芬芳的历经细节。我甚至看清了世界这棵无常之树的根和生命这片迷离幻象之后的本,所以我避免了在宠辱的波峰浪谷里成为浮萍的命运。我的心在这浮躁的尘世海面上深深地沉了下去,我看见了深处的珊瑚,所以我是赢者。近几年认识了许多像候鸟一样寻寻觅觅地迁徙着的人,他们或在古城的某个酒吧里极其表象地“潇洒”几天或在某个草甸里很“后现代”地大吼几声后,很快就很“后现代”地厌倦了。他们寻找“净土”、寻找“家园”,但他们又不能忍受耳边真的只有风、只有雨、只有鸟鸣和草木生长声的寂静,他们既离不开繁复的尘世又要独自一人的天堂,所以他们永远都在寻找的路上。我之所以说自己是个幸福的人是因为净土和家园都在我的心里,我从不须要刻意去寻找什么,不管在哪里,我总想把一片土地种老,把一片天空顶老,把一群人处老,把一个人爱老,把一所房子住老。我不觉自己富也不觉自己穷,我的心一天天一点点地圆满着,只要不小心碰到一下都会溢出许多记忆深处的暖流和岁月深处的清音。

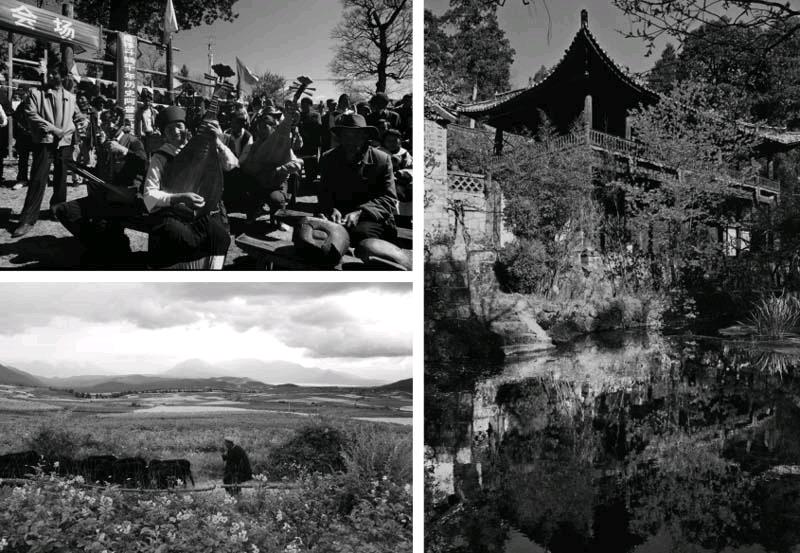

我每天看着玉龙雪山,穿行于香格里道,上班下班。一生没有出过太远的门,只是比卡夫卡稍微走得远了一些,卡夫卡一生都在车间里打转。我最远到过长江的源头,又到长江的入海口感觉了一下它一路苍茫后的腥味。它在丽江石鼓毅然决然掉头而行,穿过虎跳峡一路激荡而去。在这里,它以真水无香的清流滋养了父亲的山脉母亲的田园,还让我在不经意中翻阅了大江大地背后的无字大书。那是一个清明节,油菜花金黄金黄的,麦田、绿柳、碧水都像晶莹的翠玉,大地弥漫着一种绿色独有的淡淡的牵心的忧郁,我觉得这时节故土的色彩情感是最具切透人心的柔软之力,我坐在坡上父亲的坟前俯瞰着故乡田园的满目碧玉,突然明白中国的古典文学为什么总是用绿色作为别离伤情的铺底之色的。这时我才真正读懂了“寒山一带伤心碧”“年年柳色,灞陵伤别”“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”等句子里只有绿色才托得起的那份心碎,也突然明白了古人为什么总是在灞桥边折下柳枝来表达惜别时已经无法说出的心语。记得村里有个爷爷总喜欢在这个时节,折下柳枝随手做成几个音色不同的柳哨,独自一人面江而坐,聚精会神地吹各种各样的纳西民歌。特别吹到“谷气”调时,他是已经进入了“谷气”里的那种忧郁、坚韧、一叹一顿、一扬一挫的哲学层次的悲悯中,他不是用柳哨而是用心灵在诉说了。我会呆呆地坐在他看不见的地方,久久地沉落在他柳哨吹出的“谷气”调里,品尝着对一个少年似乎是来得尚早的“呼愁”里的忧伤。现在许多纳西族的音乐学者对纳西民歌的这种忧郁气韵形而上地解释为是上有吐蕃、下有南诏的夹缝生存所致。对此说法我深不以为然。以此类推,那么历史上连“夹缝”也没有的一些更小民族的民歌岂不是就应该只剩哭声了吗?其实他们的思想再敏锐一些、再能往深处走一点就能看清音乐、诗歌的“呼愁”里本来所含的忧伤质素。

是的,我是不愿意出太远的门。身边是一座雪山、一条大江、一座古城。我几乎所有的时间都在这里走来走去,有时走着走着就会弯腰捡起一颗一生也用不着的小铁钉,有时弯腰捡起一枚一生也用不着的小硬币。总之,我会在丽江这片土地上完成整个生命的全部鲜活的动作。在这里,我深知哪句问候来自深心,哪个眼神来自挚爱,哪双手可以握紧。在这里,我闭上眼睛都明白哪里有深埋于厚土的一块基石,哪里有低藏于大地的一股甘泉,哪里有高悬于群山的一片云霞。现在本来已稀疏的头发,很快还会一根根地变白,双眼也许还会慢慢地浑花起来,物象可能变得模糊,但这无所谓,肉眼本来就只看到世界的表象,我们太多的时候都被太多的虚幻牵引。如果眼睛辨不清丽江的轮廓了,我就可以用嗅觉闻出它的根脉,它的体味早已储满了我的味蕾。