宋代鼓吹导引套曲考证

2016-06-29孙晓辉

孙晓辉

宋代鼓吹导引套曲考证

孙晓辉

摘要:宋代鼓吹导引套曲是以《导引》《六州》《十二时》三调为主干曲调“合曲之体例”的套曲组合。宋代鼓吹套曲组合演进主要有三式:一是始于宋太祖时期的《导引》《六州》《十二时》三调连用;二是始于宋仁宗的《导引》《六州》《十二时》《奉禋歌》四调四曲;三是始于宋神宗熙宁十年南郊鼓吹的《六州》《十二时》《奉禋歌》《降仙台》《导引》五调五曲组合,其后南宋皆准此模式。

关键词:宋代;鼓吹;合曲;导引;六州

鼓吹乐按其表演场合可分为殿庭鼓吹和卤簿鼓吹。晋孙毓《东宫鼓吹议》就是如此分类鼓吹的功用:“鼓吹者,盖古之军声,振旅献捷之乐也。施于时事,不常用。后因以为制,用之朝会焉,用之道路焉。”①《北堂书钞》卷一○八、一三○引晋孙毓:《东宫鼓吹议》,见《唐代四大类书》第一册,北京:清华大学出版社2003年影印清孔广陶重刻陶宗仪本,第457、559页。《宋书·乐志》称之为鼓吹和骑吹的分别。殿庭鼓吹用于朝会燕享,卤簿鼓吹用于道路仪仗。卤簿是使用鼓吹乐的车驾仪仗,故卤簿是鼓吹的重要载体。作为车驾仪仗鼓吹乐的卤簿鼓吹,犹以皇帝出行的大驾卤簿鼓吹为至尊。

宋初因袭唐代鼓吹设立了鼓吹的乐器具数和用乐制度,并以太常新乐作为导引、夜警晨严所用乐曲《导引》《六州》《十二时》等。王国维在《宋元戏曲考·宋之乐曲》最早指出宋代鼓吹为“合曲之体例”②王国维:《宋元戏曲考》云:“由上所述宋乐曲观之,则传踏仅以一曲反复咏之,曲破与大曲,则曲之遍数虽多,然仍限于一曲。至合数曲而成一乐者,唯宋鼓吹曲中有之。……合曲之体例,始于鼓吹见之。”王国维:《宋元戏曲史》第四章“宋之乐曲”,长沙:岳麓书社1998年《宋元戏曲史·中国戏曲概论·顾曲麈谈》本,第35页。,今人李骜撰文《两宋鼓吹歌曲考述》根据《宋史·乐志》乐章参校说明了宋代鼓吹套曲的组合形式。③李骜:《两宋鼓吹歌曲考述》,首都师范大学2008年硕士学位论文。本文进一步认为:宋代的鼓吹乐主要运用于重要的国家仪式活动,如南郊大礼、封禅、躬耕、籍田、享明堂、袝庙等国家祭祀活动,并详列鼓吹套曲的组合演进和仪式运用。

国家图书馆藏北宋《大驾卤簿图卷》是在宋仁宗时期宋绶《图记》基础上完成的,又称“延祜卤簿”。其中共绘官兵5481人、车辇61乘、马2873匹、牛36头、象6只、乐器1701件、兵杖1548件,表现了皇帝进行祭祀天地的宏大场面和鼓吹乐所依附的庞大的仪仗阵容(见图1)。该图可与宋代卤簿仪仗和鼓吹乐的相关记录,如《宋史》卷一四十、卷一四一《乐志》,《宋史》卷一四七《仪卫志》,《宋会要辑稿》“乐八”和《文献通考》卷一四三等进行对比印证。④宋代卤簿乐队人数和用乐程式详见康瑞军:《宋代宫廷音乐制度研究》,上海:上海音乐学院出版社2013年版,第146-147页。

宋代鼓吹导引套曲确实是以《导引》《六州》《十二时》三调为主干曲调的套曲组合。其南郊大礼、封禅、籍田等仪式的鼓吹导引套曲组合方式主要有三种:一是始于宋太祖时期的《导引》《六州》《十二时》一套三调三曲或三调四曲(其中《导引》首尾两曲)连用的组合方式;二是始于宋仁宗时期的四调四曲的组合方式,即增加《奉禋歌》,成为《导引》《六州》《十二时》《奉禋歌》四调四曲套曲;三是始于宋神宗熙宁十年南郊鼓吹的《六州》《十二时》《奉禋歌》《降仙台》《导引》五调五曲的组合方式,南宋皆沿用此式。本文还根据《九宫大成南北词宫谱》和《碎金词谱》中《导引》和《六州歌头》的曲谱遗存进行曲调考证。

图1 北宋《大驾卤簿图卷》局部

一、宋代鼓吹套曲沿革

《宋史》卷一四十《乐志》“鼓吹”详细陈列宋代因袭唐代卤簿鼓吹而设立的鼓吹乐器具数、组合方式用乐制度,即:“鼓吹者,军乐也。……唐制,大驾、法驾、小驾及一品而下皆有焉。宋初因之,车驾前后部用金钲、节鼓、棡鼓、大鼓、小鼓、铙鼓、羽葆鼓、中鸣、大横吹、小横吹、觱栗、桃皮觱栗、箫、笳、笛,歌《导引》一曲。又皇太子及一品至三品,皆有本品鼓吹。凡大驾用一千五百三十人为五引,司徒六十四人,开封牧、太常卿、御史大夫、兵部尚书各二十三人。法驾三分减一,用七百六十一人为二引,开封牧、御史大夫各一十六人。小驾用八百一十六人。太常鼓吹署乐工数少,每大礼皆取之于诸军。一品已下丧葬则给之,亦取于诸军。又大礼,车驾宿斋所止,夜设警场,用一千二百七十五人。奏严用金钲、大角、大鼓,乐用大小横吹、觱栗、箫、笳、笛,角手取于近畿诸州,乐工亦取于军中,或追府县乐工备数。歌《六州》、《十二时》,每更三奏之。”⑤《宋史》卷一四十《乐志》“鼓吹”,北京:中华书局1977年排印版,第3301-3302页。

北宋建立之初,窦俨、和岘等主持太常,改制乐章。据《宋史》卷一二六《乐志》,窦俨于建隆元年上言改乐章《十二顺》为《十二安》,盖取“治世之音安以乐”之义。在改制雅乐的同时,他们建立了隶属太常的鼓吹等级制度和乐队编制。《文献通考》卷一四七:“乾德四年,判太常寺和岘言:‘郊祀有夜警晨严《六州》、《十二时》,及鼓吹回仗时驾前《导引》三曲,见阙乐章,望差官撰进,下寺教习应奉。'诏诸乐章令岘修撰,教习供应。”⑥《文献通考》卷一四七“鼓吹”,北京:中华书局1986年影印万有文库十通本,第1291页。

上文所引宋代鼓吹乐使用的《导引》《六州》《十二时》为宋代最重要的鼓吹乐曲,乃是移植太常新乐作为导引、夜警晨严所用,皆可歌之。作为宫廷鼓吹曲的《导引》《六州》《十二时》为宋太祖、太宗两朝之曲,可谓是北宋最早使用的新词调。⑦田玉琪:《词调史研究》,北京:人民出版社2012年版,第131-133页。此三调在北宋真宗、仁宗、神宗、徽宗以及南宋高宗、孝宗、宁宗各朝南郊等重要仪式中反复使用,是宋代鼓吹曲中最重要的代表性乐曲。

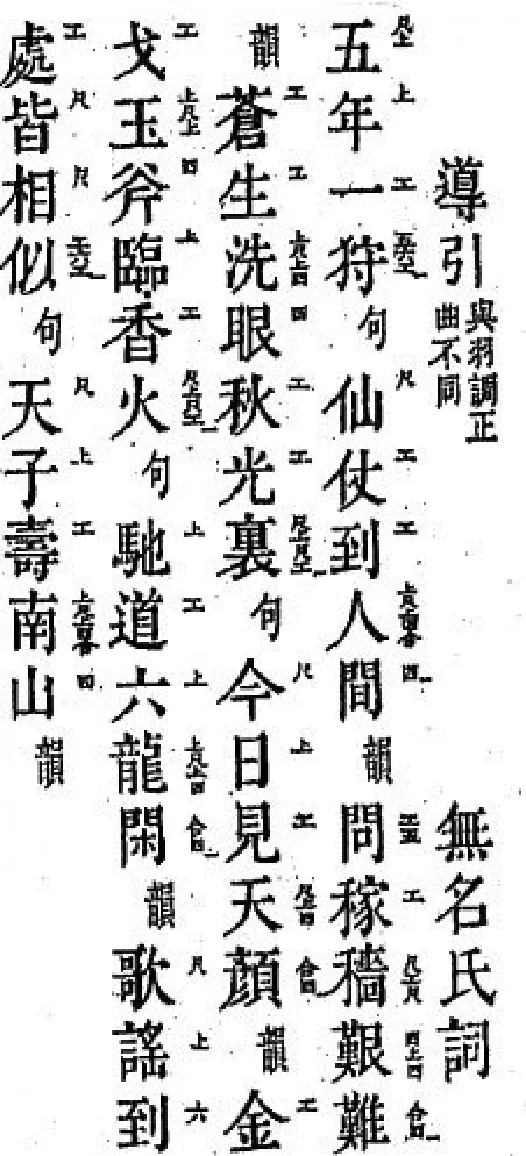

今存宋朝最早的鼓吹曲词为和岘于开宝元年(968年)创作的《导引》《六州》和《十二时》,且有“和声”相合:

导引(开宝元年南郊鼓吹歌曲三首)⑧《宋史》卷一四十《乐志》“鼓吹”,北京:中华书局1977年排印版,第3305-3306页。原无撰人姓氏,从《文献通考》卷一四三“鼓吹曲,南郊三首,判太常寺和岘撰”,北京:中华书局1986年影印万有文库十通本,第1261页。和岘

气和玉烛,睿化著鸿明。缇管一阳生。郊禋盛礼燔柴毕,旋轸凤凰城。森罗仪卫振华缨。载路溢欢声。皇图大业超前古,垂象泰阶平。(和声)⑨《宋史》无“和声”二字,而《宋会要辑稿》有“和声”二字。《全宋词》注云:“宋史无‘和声'二字,此从《宋会要辑稿》。下二首同。”唐圭璋编纂《全宋词》,北京:中华书局1999年版,第1页。

岁时丰衍,九土乐升平。睹环海澄清。道高尧舜垂衣治,日月并文明。《嘉禾》《甘露》登歌荐,云物焕祥经。兢兢惕惕持谦德,未许禅云亭。

六州

严夜警,铜莲漏迟迟。清禁肃,森陛戟,羽卫俨皇闱。角声动,钲鼓攸宜。金管成雅奏,逐吹逶迤。荐苍璧,郊祀神祗,属景连纯禧。京坻丰衍,群材乐育,诸侯述职,盛德服蛮夷。(和声)

殊祥萃,九苞丹凤来仪。膏露降,和气洽,三秀焕灵芝。鸿猷播,史册相辉。张四维。卜世永固丕基。敷玄化,荡荡无为,合尧舜文思。混并寰宇,休牛归马,销金偃革,蹈詠庆昌期。

十二時

承宝运,驯致隆平。鸿庆被寰瀛。时清俗阜,治定功成。遐迩詠《由庚》。严郊祀,文物声明。会天正、星拱奏严更。布羽仪簪瓔。宸心虔潔,明德播惟馨。动苍冥。神降享精诚。(和声)

燔柴半,万乘移天仗,肃銮辂旋衡。千官雲拥,群後葵倾。玉帛旅明庭。《韶》《濩》荐,金奏谐声。集休亨。皇泽浹黎庶,普率洽恩荣。仰钦元后,睿圣贯三灵。万邦宁。景贶福千龄。

宋初鼓吹乐《导引》《六州》和《十二时》一套三调三曲或三调四曲(《导引》两曲)连用。到宋仁宗时期有所增添,《奉禋歌》一曲在仁宗改制雅乐的过程中增补。仁宗景祐时期,《宋史》卷一四十《乐志》“鼓吹”:“景佑二年,郊祀减《导引》第二曲,增《奉禋歌》。”⑩《宋史》卷一四十《乐志》“鼓吹”,北京:中华书局1977年排印版,第3302页。鼓吹套曲的套曲组合减《导引》第二曲,增《奉禋歌》,向四调四曲组合过渡。据称《奉禋歌》为三叠歌唱,“仁宗天圣亲制《奉禋歌》以备三叠。”⑪《文献通考》卷一四七“鼓吹”,北京:中华书局1986年影印万有文库十通本,第1291页。

至神宗熙宁年间,鼓吹套曲再次增补《降仙台》一曲。宋神宗熙宁十年皇帝亲祀南郊,皇帝归青城增《降仙台》一曲,使宋南郊鼓吹套曲由四调四曲体变成了五调五曲体,即将《降仙台》《奉禋歌》皆入鼓吹套曲成为五曲合套。鼓吹套曲第一套完整的五调五曲文本见于宋神宗熙宁十年亲祀南郊用五曲,增《降仙台》为五曲,见《宋史》卷一四十《乐志》谓“十年南郊皇帝归青城《导引》一首”,下列《降仙台》,一首歌词,《文献通考》卷一四三“乐考”题作“十年南郊皇帝归青城用《降仙台》一曲”,《宋会要辑稿》“乐八”则列本曲于“南郊鼓吹歌曲”类,列在《治平二年四曲》之后,复有小字注“熙宁十年南郊增一曲”,题作《皇帝归青城用降仙台》,可推断“十年”即“熙宁十年”。

此五曲组合后被南宋高、孝、光、宁四朝南郊所继承。《宋史》卷一四一《乐志》“鼓吹”有“高宗郊祀大礼五首”,就是宋代鼓吹套曲五调五曲运用的典型⑫《宋史》卷一四一《乐志》“鼓吹”,北京:中华书局1977年排印版,第3323-3324页。:

导引

圣皇巡狩,清跸驻三吴,十世嗣瑶图。边尘不动干戈戢,文德溥天敷。灰飞缇室气潜嘘,郊见紫坛初。归来赦令楼前下,喜气溢寰区。

六州

双凤落,佳气蔼龙山。澄江左,清湖右,日夜海潮翻。因吉地,卜筑圜坛。宏基隆陛级,神位周环。边陲静,挂起櫜鞬,奠枕海隅安。三年亲祀,一阳初动,虔修大报,高处紫烟燔。看鸣銮,钩陈肃,天仗转,朔风寒。孤竹管,云和瑟,乐奏彻天关。嘉笾荐,玉奠玙璠,奉神欢。九霄瑞气起祥烟,来如风马欻然还,留福已滋繁。回龙驭,升丹阙,布皇泽,春色满人间。

十二时

日将旦,阴曀潜消,天宇扇祥飙,边陲静谧,夜熄鸣刁,文教普旁昭。兴太学,多士舒翘。奉宗祧,新庙榜宸毫,配侑享于郊。慈宁万寿,四海仰东朝。男女正,中壶致《桃夭》。年屡稔,漕舟衔尾伙,高廪接楹饶。庙堂自有擎天一柱,功比汉庭萧。多少群工同德,俊乂旁招。吉祥诸福集,燮理四时调。三年郊见,六变奏《咸》、《韶》。望云霄,降福与唐尧。

奉禋歌

苍苍天色是还非,视下应疑亦若斯。统元气,覆无私。四时寒暑推移,物蕃滋,造化有谁知!严大报,反本始,礼重祀神祗。律管灰吹,黄宫动,阳来复,景长时。车陈法驾,仗列黄麾,帝心祗。紫霄霁,霜华薄,星烂明垂。祥烟起,纷敷浮衮冕,六变笙镛迭奏,一诚币玉交持。宫漏声迟,千官显相多仪。百神嬉,风马云车,来止来绥,诞降纯禧。受神策,万年无极,歌颂《昊天成命》周诗。

降仙台

升烟既罢,良夜未晓,天步下神丘。锵锵鸣玉佩,炜炜照金莲,杳霭云裘。彩仗

初转,回龙驭,旌斾悠悠。星影疏动与天流,漏尽五更筹。大明升,东海头。杲杲灵

曜,倒影射旗旒。辇路具修,郁葱瑞光浮。归来双阙,看御楼,有仙鹤衔书赦囚。万方喜气,均祉福,播歌讴。

然而,《宋史》卷一四十《乐志》“鼓吹”记载:“自天圣已来,帝郊祀、躬耕籍田,皇太后恭谢宗庙,悉用正宫《降仙台》、《导引》、《六州》、《十二时》,凡四曲。”⑬《宋史》卷一四十《乐志》“鼓吹”,北京:中华书局1977年排印版,第3302页。《文献通考》卷一四七“鼓吹”沿革也持此说:“本朝鼓吹止有四曲,《十二时》、《导引》、《降仙台》并《六州》为四。”同时指出“鼓吹四曲悉用教坊新声。车驾出入,奏《导引》及《降仙台》;警严奏《六州》《十二时》,皆随月用宫。仁宗既定雅乐并及鼓吹,且奏警严一奏不应再用其曲,亲制《奉禋歌》以备三叠。又诏聂冠卿、李照造辞以配声,下本局歌之。是年郊祀遂用焉。皇祐亲饗明堂,御制合宫歌。熙宁亲郊导引还青城,增《降仙台》曲。”⑭《文献通考》卷一四七“鼓吹”,北京:中华书局1986年影印万有文库十通本,第1291页。其实,《文献通考》归纳了“鼓吹”套曲在原有《导引》《六州》《十二时》基础上,至宋仁宗时期增添《奉禋歌》一曲三叠,至神宗熙宁年间再次增补《降仙台》一曲。而将宋代鼓吹仅指称为《降仙台》《导引》《六州》《十二时》四调四曲的记录,疑为略去《奉禋歌》的套曲形式。

二、宋代鼓吹套曲的不同组合方式

宋代的鼓吹乐主要运用于重要的国家仪式活动,如南郊大礼、封禅、躬耕、籍田、享明堂、袝庙等国家祭祀活动。从《宋史》卷一四十、卷一四一《乐志》,《宋会要辑稿》“乐八”和《文献通考》卷一四三等有关宋代“鼓吹”中记录的宋代鼓吹仪式乐歌可以发现,宋代鼓吹在体制上有单曲《导引》和以《导引》、《六州》、《十二时》为基础的套曲两种形式。据现存歌词看,一般而言,皇帝南郊、明堂、籍田、大祫太庙,帝后灵驾发引、虞主还宫,多用套曲;另外,真宗封禅、祀汾阴后土、奉祀太清宫,仁宗明道二年皇太后恭谢太庙,也用套曲,但显然属于特例。其他,诸如加上谥号、尊号、徽号,奉册宝,御容奉安,神主祔庙,太子薨,以及迎奉圣像、导引天书等,悉用《导引》一曲。⑮李骜:《两宋鼓吹歌曲考述》,首都师范大学2008年硕士学位论文,第26页。该文对宋代鼓吹进行了系年考证,本文《宋代鼓吹套曲在不同仪式中的组合》借鉴了其系年考证成果。

宋代鼓吹导引套曲确实是以《导引》《六州》《十二时》三调为主干曲调的套曲组合。其南郊大礼、封禅、籍田等重大仪式的组合:一是始于宋太祖时期的《导引》《六州》《十二时》或《导引Ⅰ》《六州》《十二时》《导引Ⅱ》一套三调三曲或三调四曲(其中《导引》首尾两曲)连用的组合方式;二是始于宋仁宗时期的四调四曲的组合方式,即增加《奉禋歌》,成为《导引》《六州》《十二时》《奉禋歌》四调四曲套曲;三是始于宋神宗熙宁十年南郊鼓吹的《六州》《十二时》《奉禋歌》《降仙台》《导引》五调五曲的组合方式,其后南宋皆准此模式。

此外,据《宋史》卷一四十《乐志》“鼓吹”记载:“初,李照等撰警严曲,请以《振容》为名,帝以其义无取,故更曰《奉禋》。其后祫享太庙亦用之。大享明堂用黄钟宫,增《合宫歌》。凡山陵导引灵驾,章献、章懿皇后用正平调,仁宗用黄钟羽,增《昭陵歌》;神主还宫,用大石调,增《虞神歌》。凡迎奉祖宗御容赴宫观、寺院并神主祔庙,悉用正宫,惟仁宗御容赴景灵宫改用道调,皆止一曲。)”仁宗朝又有明堂鼓吹《合宫歌》《六州》《十二时》《导引》;祫飨太庙鼓吹歌曲四首《奉禋歌》《六州》《十二时》、《导引》,后世或在不同祔主对象将《奉禋歌》改为《祔陵歌》《虞主歌》《虞神歌》等。今据《宋史》卷一四十《乐志》和《宋会要辑稿》“乐八”等相关记录列举宋代鼓吹套曲在主要郊庙仪式中的具体运用,以及鼓吹套曲中在不同仪式场合宫调运用的差异性(见表1)。

表1 宋代鼓吹套曲在不同仪式中的组合

宋真宗大中祥符元年封禅鼓吹四首《导引Ⅰ》、《六州》、《十二时》、《告庙导引Ⅱ》大中祥符七年南郊恭谢鼓吹三首《导引》、《六州》、《十二时》大中祥符四年祠汾阴后土鼓吹歌曲四首《导引Ⅰ》、《六州》、《十二时》、《导引Ⅱ》大中祥符七年奉祀太清宫鼓吹歌曲三首《导引》、《六州》、《十二时》宋仁宗天圣二年南郊鼓吹四首(正宫)《导引Ⅰ》、《六州》、《十二时》、《导引Ⅱ》明道二年籍田鼓吹四首(正宫)《导引Ⅰ》、《六州》、《十二时》、《导引Ⅱ》景祐二年南郊鼓吹四首存一《六州》(佚)、《十二时》(佚)、《奉禋歌》、《导引》(佚)皇祐二年明堂鼓吹四首《合宫歌》、《六州》、《十二时》、《导引》嘉祐元年明堂恭谢鼓吹四首《合宫歌》、《六州》、《十二时》、《导引》嘉祐七年大飨明堂鼓吹四首《合宫歌》、《六州》、《十二时》、《导引》明道二年皇太后恭谢太庙四首(正宫)《导引Ⅰ》、《六州》、《十二时》、《导引Ⅱ》]嘉祐四年祫飨太庙鼓吹四首《奉禋歌》、《六州》、《十二时》、《导引》宋英宗治平二年南郊鼓吹四首《六州》、《十二时》、《奉禋歌》、《导引》宋神宗熙宁十年南郊鼓吹五首存一《导引》(佚)、《六州》(佚)、《十二时》(佚)、《奉禋歌》(佚)、《降仙台》(存)元丰二年慈圣光献皇后发引鼓吹四首《导引》、《六州》、《十二时》、《祔陵歌》元丰二年慈圣光献皇后虞主回京鼓吹四首《导引》、《六州》、《十二时》、《虞主歌》元丰八年神宗皇帝灵驾发引鼓吹四首《导引》、《六州》、《十二时》、《永裕陵歌》元丰八年神宗皇帝虞主回京鼓吹四首《导引》、《六州》、《十二时》、《虞神(歌)》南宋高宗绍兴十三年高宗郊祀大礼鼓吹五首《导引》、《六州》、《十二时》、《奉禋歌》、《降仙台》绍兴十六年亲耕籍田鼓吹五首《导引》、《六州》、《十二时》、《奉禋歌》、《导引Ⅱ》绍兴二十九年显仁皇后上仙发引鼓吹三首《导引》、《六州》、《十二时》绍圣元年宣仁圣烈皇后虞主回京鼓吹四首《导引》、《六州》、《十二时》、《虞神歌》

宋孝宗乾道元年孝宗郊祀大礼鼓吹五首《导引》、《六州》、《十二时》、《奉禋歌》、《降仙台》淳熙六年明堂大礼鼓吹四首《合宫歌》、《六州》、《十二时》、《导引》高宗梓宫发引三首《导引》、《六州》、《十二时》乾道三年安恭皇后上仙发引鼓吹三首《导引》、《六州》、《十二时》宋宁宗宁宗郊祀大礼鼓吹四曲《六州》、《十二时》、《奉禋歌》、《降仙台》宋理宗宝庆元年宁宗皇帝发引鼓吹三首《导引》、《六州》、《十二时》

三、《九宫大成南北词宫谱》和《碎金词谱》中的《导引》曲

《导引》是宋代教坊鼓吹中最重要的乐曲。《导引》广泛运用于宋代各种重要仪式和仪仗中的鼓吹行为。据《宋史·乐志》,鼓吹始自唐制,大驾、法驾、小驾皆有其乐,宋初因之。凡车驾出入,前后部用金钲、鼗鼓等乐,歌《导引》一曲。郊祀、藉田、明堂,各随所用奏之。所谓“宋因唐制,皇帝车驾前后部用金钲、节鼓、捆鼓、大鼓、小鼓、铙鼓、羽葆鼓、中鸣、大横吹、小横吹、觱篥、桃皮觱篥、箫、笳、笛,歌《导引》一曲。”

《导引》传辞有两体:一为五十字体,入无射宫。《词谱》卷九列《宋史·乐志》载无名氏“皇家盛事”一首为正体,双调,上片五句三平韵,下片四句三平韵。又列别体:一为一百字体,乃五十字之加叠,《词谱》列《宋史·乐志》载无名氏“民康俗阜”一首,双调,上片九句五平韵,下片九句六平韵;又列别体二种。

《九宫大成南北词宫谱》有二处《导引》曲,分别是:卷三十“南词正宫引《导引》曲,无名氏词”;又卷七十七“南词羽调正曲《导引》,法宫雅奏。”

《九宫大成南北词宫谱》卷三十“南词正宫引《导引》曲,五十字体,注“与羽调正曲不同”。⑯刘崇德:《新定九宫大成南北词宫谱校释》,天津:天津古籍出版社1998年版,原工尺谱见第七册第692页,译谱见第三册第1762-1763页。原谱以及刘崇德译谱(分别见图2谱1)。

图2 《九宫大成南北词宫谱》卷三十载南词正宫《导引》曲

谱1《九宫大成南北词宫谱》卷三十载南词正宫《导引》曲

据姜夔:“臣又惟宋因唐度,古曲坠逸,鼓吹所录,惟存三篇,谱文乖讹。因事制辞,曰《导引曲》、《十二时》、《六州歌头》,皆用羽调,音节悲促。”⑰引谢章铤:《赌棋山庄词话》卷三“姜夔传”,北京:中华书局1986年《词话丛编》本,第3356页。该译谱正好为羽调式。但谱称“与羽调正曲不同”,盖指羽调即黄钟羽(又称黄钟调)。

《九宫大成南北词宫谱》卷七十七“南词羽调正曲《导引》,与正宫引不同。法宫雅奏。”一为一百字体,乃五十字之加叠成上下阕。⑱刘崇德:《新定九宫大成南北词宫谱校释》,天津:天津古籍出版社1998年版,原工尺谱见第八册第1649页,译谱见第六册第4737-4738页。原谱以及刘崇德译谱(分别见图3谱2)。

图3 《九宫大成南北词宫谱》卷七七载法宫雅奏《导引》

另外,宋词还有《法驾导引》一调,见北宋末、南宋初人陈与义《无住词》。其词有序云:“世传顷年都下市肆中,有道人携乌衣椎髻女子,买斗酒独饮。女子歌词以侑,凡九阕,皆非人世语。或记之,以问一道士,道士惊曰:‘此赤城韩夫人所制水府蔡真君《法驾导引》也,乌衣女子疑龙'云。得其三而亡其六,拟作三阕。”⑲唐圭璋编纂:《全宋词》,第二册,北京:中华书局1999年版,第1386页。这首“朝元路”《法驾导引》单调三十字,六句三平韵。杨慎《词品》卷一误将陈与义词三首题为赤城韩夫人作。《词律》卷一、《词谱》卷二列陈与义词,单调,三十六字,六句,三三五七七五句式,叶三平韵。《词谱》云:“此词与《望江南》相近,但起句下多一叠句耳。”杨慎《词品》谓“此词即法曲之腔”,盖以其视《望江南》即唐《法曲献仙音》。

谱2《九宫大成南北词宫谱》卷七七载法宫雅奏《导引》(片段)

《碎金续谱》中收录的《法驾导引》一曲,该曲节拍为散板,单调,36字,三三五七七五句式,三平韵。《词谱》云:“此词与《望江南》相近,但起句下多一叠句耳。”以“引”命名的词体是引体的典型代表,其篇幅字数不等,最少的为陈与义的《法驾导引》30字。《法驾导引》可大体窥见《导引》之又一体例,属于有道教渊源的词调,应与宋代鼓吹仪式中的《导引》无涉。

《碎金续谱》中收录的《法驾导引》一曲,原谱以及钱仁康译⑳钱仁康:《请君试唱前朝曲——〈碎金词谱〉选译》,上海:上海音乐学院出版社2006年版,第71-72页。原为简谱,今据之为五线谱。(见谱3):

谱3《碎金词谱》卷五《法驾导引》

四、《十二时》曲考疑

《十二时》作为曲调最初出现在隋代。《隋书》卷十五《音乐志》曰:“(炀帝)大制艳篇,辞极淫绮。令乐正白明达造新声,创……《十二时》等曲,掩抑摧藏,哀音断绝。”㉑《隋书》卷十五《音乐志》,北京:中华书局1973年版,第379页。

宋鼓吹曲《十二时》当乃源于隋唐熊罴部同名鼓吹曲。晚唐段安节的《乐府杂录》载“熊罴部”:“其熊罴者有十二,皆有木雕之,悉高丈余,其上安版床,复施宝幰,皆金彩装之,于其上奏雅乐。含元殿方奏此乐也,奏唐《十二时》、《万宇清》、《月重轮》三曲。”唐五代敦煌写本中保存有大量的《十二时》的记载,即隋唐时期一昼夜分为十二时,而每一时段以夜半、鸡鸣等一些固定的名称来指称,并把十二地支与十二时相配,如夜半子、鸡鸣丑之类,已成为敦煌地区僧俗各界通行的对十二时段的特定称谓。王重民等专门收录有《十二时》《五更转》的歌词文本,多为三七七体。

《十二时》,北宋时又称《十二时慢》,有仄韵、平韵两体。作为宋鼓吹四曲之一的《十二时》主体为双调一百二十五字,可视为重头曲。其实,《十二时》的词调形态是比较复杂的,《宋史 乐志》中载多首《十二时》,据统计同名异调有六。㉒田玉琪:《词调史研究》,北京:人民出版社2012年版,第365页。此外,还有北宋柳永三段一百三十字,朱雍双调九十一字,葛长庚三段一百四十一字为不同体词调。

作为宋代最为重要的鼓吹曲,《十二时》在卤簿鼓吹歌曲中的运用与《六州》一样合乐歌唱的,即前所引《宋史》卷一四十《乐志》云“歌《六州》、《十二时》,每更奏三次”。

《九宫大成南北词宫谱》有二处《十二时》曲,分别都是南戏《琵琶记》《王魁旧传》中的遗存:一是卷五十六“南词商调引《十二时》,《琵琶记》”,“又一体,《王魁旧传》”。词意和词体皆不合宋时鼓吹仪式,存疑待考。㉓刘崇德:《新定九宫大成南北词宫谱校释》,天津:天津古籍出版社1998年版,工尺原谱见第八册第1157-1158页,译谱见第五册第3252-3253页。

图4 《九宫大成南北词宫谱》卷五六存《十二时》二曲

五、《碎金词谱》中的《六州歌头》

《六州歌头》调初见于贺铸《东山词》。词调由三、四、五、七四种句式组成。双调143字,前后片各八平韵。平韵同部、仄韵随时变换,词调声情激壮,参差跌宕。据宋程大昌《演繁露》云:“《六州歌头》本鼓吹曲也。近世好事者倚其声如吊古词,如‘秦亡草昧,刘项起吞并'者是也。音调悲壮,又以古兴亡事实云,闻其歌使人慷慨,良不与艳词同科,诚可喜也。”㉔[宋]程大昌:《演繁露》,《宋元词话》,上海:上海书店出版社1999年版,第317页。

杨慎《词品》“六州歌头”所述与程大昌《演繁露》所记大略相同,称:“《六州歌头》,本鼓吹曲也,音调悲壮。……六州得名,盖唐人西边之州,伊州、梁州、甘州、石州、渭州、氏州也。此词宋人大祀大恤,皆用此调。”“伊、梁、甘、石,唐人乐府多有之。《胡渭州》见张祜诗,《氏州》第一见周美成辞。”㉕[明]杨慎:《词品》卷一“六州歌头”,北京:中华书局1986年《词话丛编》本,第3356页。这就可见六个边州名实也就是六个曲调名称。又根据《唐音癸签》卷十三“石州”注云:“中宗景龙初,知太史事迦叶志忠表称,受命之初,天下光歌《英王石州》,《石州》商调曲也。”同卷“伊州”注云:“商调大曲,前五叠,入破五叠,开元中西凉节度使盖嘉运进。”又“甘州子”和“甘州大曲”注云:“羽调。”“胡渭州,商调曲。”㉗[明]胡震亨:《唐音癸签》卷十三,上海:上海古籍出版社1981年版,第134、136页。

谱4《碎金续谱》卷四《六州歌头》(片段)

又有一种解释,“六州”为“陆州”。任半塘《唐声诗》:“陆州,今山西衡山县。别名六州,六胡州。”㉗任半塘:《唐声诗》下,上海:上海古籍出版社1982年版,第489页。《乐府诗集》卷第七十九《近代曲辞》卷一收有《陆州》大曲一首,全曲共有七叠,歌三,排遍四,皆五言四句。

本文认为《六州歌头》当为唐代西部边塞伊州、凉州、甘州、石州、氏州、渭州等六州大曲的引歌。《碎金续谱》卷四“南商调正曲”有《六州歌头》的传谱,收录南宋张孝祥“长淮望断”《六州歌头——健康留守席上赋》。钱仁康译作“六字调”。原谱以及钱仁康译谱(见谱4):㉘钱仁康:《请君试唱前朝曲——〈碎金词谱〉选译》,上海:上海音乐学院出版社2006年版,第84-86页。原为简谱,今据之为五线谱。

以上《九宫大成南北词宫谱》和《碎金词谱》中所存《导引》前二体颇具皇家庄严肃穆风范,其《六州歌头》的词体和诗意声情悲壮、激进慷慨,皆有宋代鼓吹乐曲警严之意,皆作为宋代鼓吹套曲中《导引》和《六州歌头》的比附参考。

本文尝试陈述宋代鼓吹套曲的发展历程及其不同组合形式,指出宋代鼓吹套曲确实是以《导引》《六州》《十二时》三调为主干曲调“合曲之体例”的若干套曲组合。本文进而根据《九宫大成南北词宫谱》和《碎金词谱》中《导引》和《六州歌头》的曲谱遗存进行曲调考证,以追忆和勾稽宋代鼓吹乐词调的肃穆威严,为古乐重构“拟古”㉙林萃青:《宋代音乐史论文集:理论与描述》,上海:上海音乐学院出版社2012年版,序言第31页,正文183页。创编或现代演绎“怀古音乐”㉚2015年6月13至14日武汉音乐学院湖北音乐博物馆在滨江新校区举办了“怀古音乐理论与实践探索——宋代音乐工作坊”的活动。林萃青教授针对如何打破中国音乐史的哑巴性,如何让古代音乐的传统人文解读和重构演出登上于21世纪全球化中国的音乐舞台,指出“通过怀古音乐理论和实践的应用,中国古代音乐可以以贯通古今、融合历史事实与艺术创作的乐音,重现于21世纪的中国。”创作提供考据参证。

作者附言:该文写作于2014年,后在2015年1月中国音乐学院举办的中国音乐史学会议上发表时,星海音乐学院吴志武教授对本文的曲调遗存部分存在的歧义导向提出了修正意见。特此致谢!沉淀二年后,再将该文修改发表,敬请各位专家批评!

(责任编辑孙凡)

Textual Research of Guchui Daoyin Cycle in Song Dynasty

SUN Xiao-hui

Abstract:That the guchuan daoyin cycle in Song Dynasty is a combination of cycle,which being a“style of hequ(combination of musical works)taken three tunes of Daoyin,Liuzhou,and Shier Shi as main melodies.The combination of guchui cycle mainly had three kinds in Song Dynasty:first one for three tunes of Daoyin,Liuzhou and Shier Shi used together began in the period of Song Taizu(927-976);secondly was a combination of four tunes of Daoyin,Liuzhou,Shier Shi and Feng Yin Ge started in the period of Song Renzong(1010-1063);the third one was nanjiao guchui,combination of five tunes of Liuzhou,Shier Shi,Feng Yin Ge,Jiang Xian Tai and Daoyin,began during the tenth year(1077)of Xining of Song Shenzong,after that the whole South Song have been followed this pattern.

Key Words:Song Dynasty(960-1279),guchui(a kind of music generally played with the percussion and blowing instrument),hequ(combination of musical works),daoyin(guide),Liuzhou

中图分类号:J609.2

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn1003-7721.2016.02.004

文章编号:1003-7721(2016)02-0049-12

收稿日期:2016-05-10

作者简介:孙晓辉,女,博士,武汉音乐学院音乐学系教授,湖北音乐博物馆馆长(武汉430060)。