论歌剧《玫瑰骑士》中三位主要角色的主导动机对塑造人物性格的作用

2016-06-29张慧娟

张慧娟

论歌剧《玫瑰骑士》中三位主要角色的主导动机对塑造人物性格的作用

张慧娟

摘要:理查·施特劳斯与霍夫曼斯塔尔在其代表作《玫瑰骑士》中塑造了多个性格各异、形象鲜明的角色。文章分析了剧中三位主要人物玛莎琳、奥克斯和奥克塔维安的性格特征,并结合对歌剧中各种构成要素的分析和观察,以期对这些人物、进而对该剧作有更透彻的认识。文章着重点在于主导动机对塑造人物性格所起到的作用。

关键词:歌剧;《玫瑰骑士》;[德]理查·施特劳斯;主导动机;人物性格

人物形象的塑造是戏剧作品创作过程中的一个重要环节,也是评判一部作品成功与否的准绳之一。歌剧作为戏剧的一个品种,能否塑造出一位或多位性格鲜明、血肉丰满的人物形象,是决定该部作品命运和地位的一个重要因素。所谓“性格”,可以解释成为各种思想的、情感的和精神的习惯的综合。①[英]威廉·阿契尔著:《剧作法》,吴钧燮等译,北京:中国戏剧出版社2004年版,第310页。纵观整个歌剧史,其中不乏成功的范例。莫扎特《费加罗婚礼》(LeNozzediFigaro,1786)中的费加罗、苏珊娜;威尔第《茶花女》(LaTraviata,1853)中的薇奥莱塔;比才《卡门》(Karmen,1875)中的主人公卡门等人物形象至今都在歌剧舞台上熠熠生辉,散发着夺目的光彩。能达到上述效果,是音乐与脚本、布景、舞台表演等多种要素综合作用的结果。而歌剧又是一种被称作音乐戏剧的体裁样式,其真谛在于以音乐来承载戏剧。在塑造人物形象的过程中,音乐在歌剧诸多要素中起到了重要的作用,成为塑造人物形象的重要媒介。

《玫瑰骑士》(DerRosenkavalier,1911)是理查·施特劳斯的代表作之一,也是歌剧经典文献中的重要一员。贯穿该剧的三条情节线索是:一、人近中年的元帅夫人玛莎琳与17岁的堂弟奥克塔维安伯爵之间的婚外恋情;二、没落贵族奥克斯男爵与暴发户法尼纳尔的女儿索菲之间违反常理的婚约事件;三、玫瑰骑士奥克塔维安横刀夺爱,抢走了奥克斯的新娘索菲,抛弃了旧情人玛莎琳。全剧的扭结是玛莎琳高贵的退出,成全了奥克塔维安与索菲的好姻缘。这些情节中展现了剧中人物形态各异、鲜明丰满的性格特征。作曲家则调动多种音乐要素来描摹、塑造剧中人物,其中主导动机的使用令人印象深刻。

自瓦格纳在《众神的黄昏》中最早采用“主导动机”(Leitmotiv)这一术语,用以代表剧中人物、事件、观念与感情的大量反复出现的主题,许多歌剧作曲家沿用它,尤以理查·施特劳斯为甚。②上海音乐学院音乐研究所汪启璋、顾连理、吴佩华编译,钱仁康校订:《外国音乐辞典》,上海:上海音乐出版社1988年版,第434页。施特劳斯在主导动机的使用上比较倾向于实用主义的立场。他在运用主导动机方面不像瓦格纳那样极端、地道和全面,也没有形成一个先导的理论支持。但是依戏剧进程所需,作曲家仍然为剧中人物、尤其是主要人物设计了一个或多个主导动机,来塑造他们的人物形象,描摹他们不同的情感状态,这些动机将整部歌剧贯穿起来,让人感到脉络清楚,层次分明。本文着重于分析三位主要人物的性格特点,并就主导动机在塑造人物性格方面所起的作用加以阐述。

一、玛莎琳性格分析

元帅夫人玛莎琳是剧中的一位核心人物。作曲家意在影射莫扎特《费加罗的婚姻》中的伯爵夫人。但玛莎琳比伯爵夫人更加复杂,在剧中所处的地位也更重要。虽然她在歌剧中亮相的比率并不是最多,但她在剧中所处的核心地位是无庸置疑的。因此,脚本作家和作曲家都在这个人物身上花费了大量的笔墨。剧作家将这个人物定位为一位人到中年的已婚贵夫人。她阅历丰富、思想成熟。玛莎琳对自己现有的婚姻已失去了激情,因此经常会在丈夫不在的时候与情人约会。奥克塔维安既不是她的第一个情人,也不应是她最后一个情人。她认识到世事嬗变,人际关系也处于变化之中,懂得何时该取,何时该弃。最终为了自己元帅夫人的身份与职责,为了对奥克塔维安的那份爱而高贵地退出,成全了他与索菲的好姻缘。总而言之,玛莎琳是位美丽、温柔、成熟、高贵、富有牺牲精神又时常多愁善感的女性。施特劳斯为这一人物创作了许多令人难忘的音乐对其进行刻画。并在之后的戏剧进程中不断变化、发展,从而揭示了其多面的性格及心理特征。笔者在此选取玛莎琳的几个重要的主导动机、第一幕第四场“玛莎琳独白”场景和第三幕第五场“三重唱”进行分析。

(一)玛莎琳主要动机分析

玛莎琳的几个主要主导动机在歌剧一开始的开场音乐中都已依次呈现出来。这些主导动机在刻画其人物性格方面起到了非常重要的作用,并在之后不同的戏剧情势之中多次出现,成为代表人物身份和情感状态的标签,淋漓尽致地展现了这位元帅夫人性格的多个方面。

1.玛莎琳动机分析

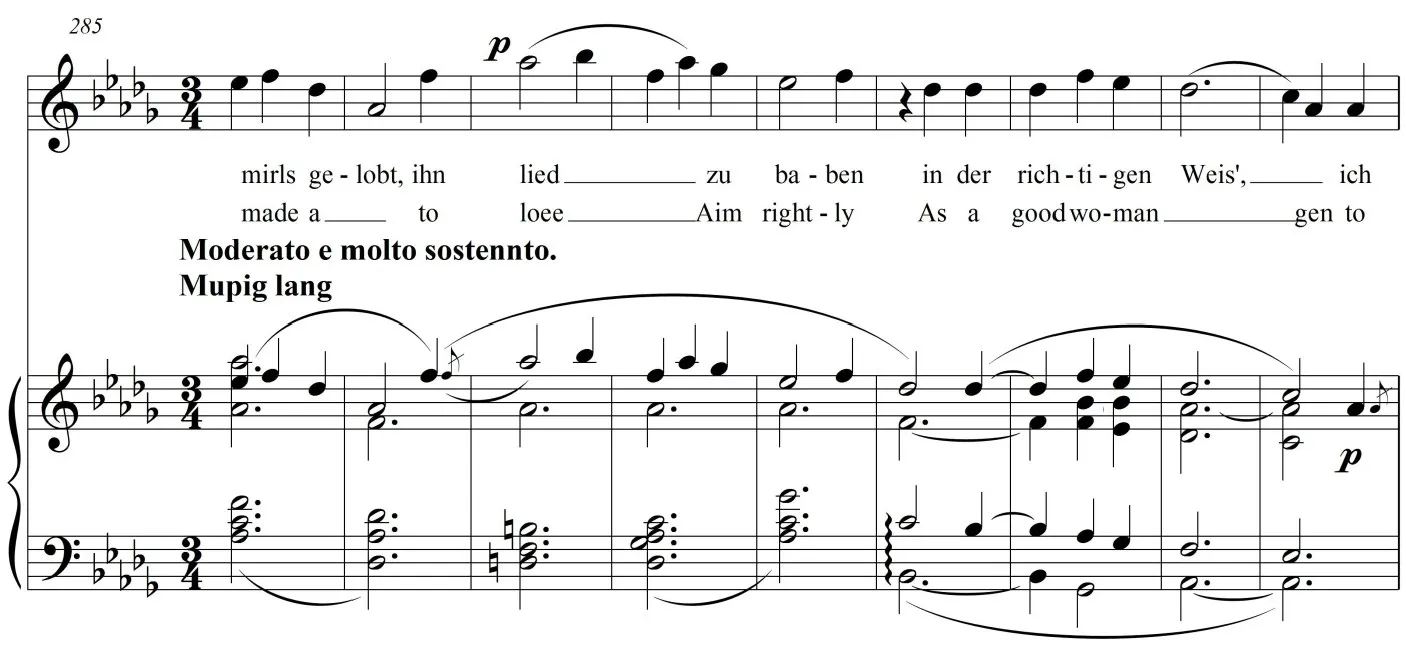

谱1第一幕 1前6小节

如谱1所示,玛莎琳动机在开场音乐刚刚开始便开门见山地与奥克塔维安动机先后被呈现出来。这一动机此时建立在E大调上,由弦乐和木管乐器奏出,充满了成熟女性所具有的阴柔美,极尽温柔、宽容与体贴。但它在刚开始奏出的时候,在bA大调主和弦上作短暂游移,之后立刻回到了E大调,流露出典型的施特劳斯笔法。旋律线条迂回下行,这似乎是在暗示主人公心有城府,令人揣摩不透,且时常多愁善感的性格特点。这一动机在以后的音乐进程中多次出现,每当该动机出现,观众便会自然地联想到玛莎琳其人。例如,在第一幕第四场独白及将结束,玛莎琳对将奥克塔维安说:“昆昆,你该走了,你该离我而去,我要去教堂”时,该动机接连两次出现。玛莎琳动机在这里第一次出现时(后4小节),其调性与该动机在第一幕首次出现时相同,仍为E大调。再次出现时(后7小节),音区提高,改为bE大调。两个调之间尖锐的半音冲突烘托出主人公此时的矛盾心情。

2.玛莎琳退出动机分析

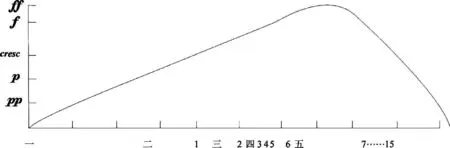

谱2所示是歌剧中的一个悲剧性因素。该主题仍为E大调,最初由双簧管奏出,给人一种甜美的感觉。但其旋律线整体呈下行运动态势,好似轻轻的叹息声。中间的7度下行大跳音程又让人们感受到主人公内心的矛盾和挣扎。每当玛莎琳哀叹其逝去的青春年华,并为此而忧郁而多愁善感的时候,或者预见将有一天会不可避免的失去奥克塔维安时,这一主题便会如影随行。在第三幕第五场三重唱后半部分(第三幕至)处,退出动机反复出现,多达15次,由木管组、弦乐组和铜管组多种乐器在bD大调上奏出,作曲家认为bD大调是个崇高的调子,退出动机在这一部位、这种情境下出现,也因此显得更加高洁。该动机随着音乐情绪的不断高涨,其出现频率日渐增多、音区不断向上攀升、乐队织体逐渐加厚加密、演奏力度渐趋加强,在第6-7次出现达到最高潮后又逐渐回落(详见“退出动机统计表”)。整个过程好像一个拱形。在近拱顶处,玛莎琳的情感升华至天堂之境,在一句“In Gottes Namen”(以上帝的名义)的喃喃自语中高贵地退出了舞台。

元帅夫人高贵地退出是全剧的基本动作,也是全剧的重要情节线之一。因此,该动机在剧中所占的份量甚至比谱1中的玛莎琳动机还要重。它就像一跟红线贯穿全剧始终,在玛莎琳没有出场的第二幕里,观众也可以隐约感觉到它的存在。可以说,这一主题起到了统帅全剧的作用。

3.玛莎琳爱情动机分析

谱3所示的爱情动机线条悠长、气息宽广,加之交由木管、弦乐这些女性化的乐器演奏,由此将这位元帅夫人所具有的高贵、温柔的气质表现得淋漓尽致。玛莎琳的这种爱是成熟且具包容性的,她能够容忍奥克塔维安的直率、任性与轻狂。尤其动机b在随后的戏剧发展中出现次数最多,它建立在E大调主持续音上。在后2小节增八度音程之后,其和声进行到E大调的拿波里和弦(bII)的属和弦上,但很快又回到E大调的II然后进行到D7。和声序进仍然在古典规范里头,但却非常有效果,也非常有施特劳斯的个人特点。旋律线条总体呈下行运动态势,让人听上去似有一种淡淡的哀愁与无奈在里面。而多次出现的上行或下行大跳音程,让人感到人物内心的波动与挣扎。这种锯齿状的旋律线条是地道的德国器乐写作笔法,与意大利流畅并富于歌唱性的

以上动机在随后的戏剧进程中以不同形式反复出现,承担了交待剧情、塑造人物形象、描摹人物内心活动的重任。

(二)三重唱分析

在三重唱开始前,剧中人物间的矛盾和纠葛已经基本解决,尤其是玛莎琳的退出之举令两个年轻人感动不已。因此,无论从戏剧还是音乐方面来衡量,三重唱都应是整部歌剧的总高潮。另外,从玛莎琳这一角色的角度来分析,她的总体性格可以用自怜和高贵来概括。独白场景主要展现她自怜的性格特征,而第三幕揭示了玛莎琳高贵的一面。在邻近结束处的三重唱中,玛莎琳的高贵和自怜两种性格因素得到了集中展现。奥克塔维安和索菲虽然也是三重唱的声部之一,但该段音乐所透出的整体精神和气质则主要应属于玛莎琳。

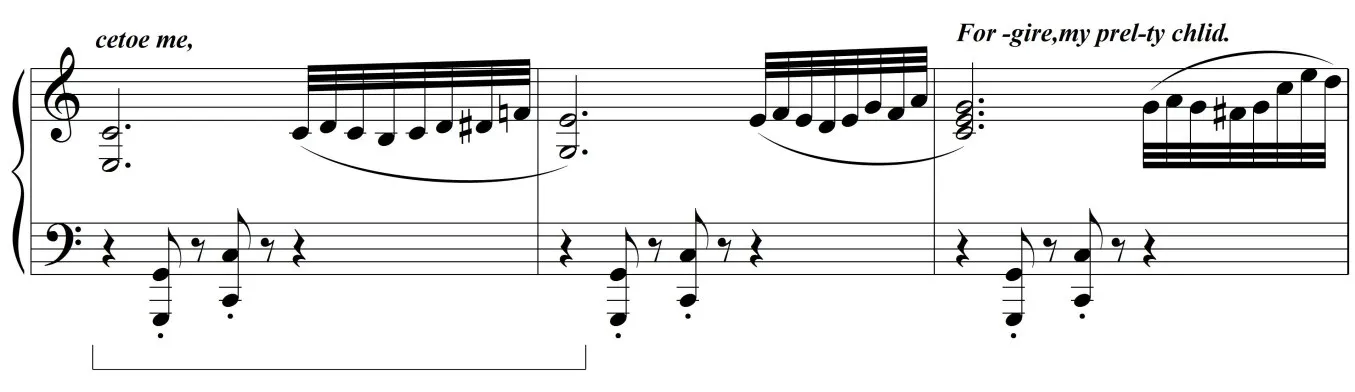

整个三重唱给人一种高洁、神圣之感,像赞美诗一样洗涤人们的灵魂。在该段起结构作用的则是玛丽安德在第三幕第二场拒绝饮酒的华尔兹(以下简称饮酒华尔兹)音调(后1小节)和玛莎琳的退出动机(例2)。作曲家使饮酒华尔兹在这里脱胎换骨(见谱4),与玛莎琳的精神琴瑟相合,并将两个年轻人也纳入这一情感轨道,就如索菲唱词中所表达的那样:

Mir ist wie in der Kirch’n,

我像是在教堂里,

Heilig ist mir und so bang.

既感到神圣又感到忧虑。

表1 饮酒华尔兹出现情况统计

在这里采用玛丽安德与奥克斯约会时出现的华尔兹音调似乎与戏剧逻辑相悖,但深入思考也有其合理之处。它与剧中的三个人物都有心理联系:对于索菲而言,该曲调告诉人们奥克塔维安此举是为了将她从婚约的枷锁中解救出来;对于奥克塔维安而言,再次化妆成玛丽安德是为了实现对索菲的许诺;对玛莎琳而言,为了兑现对奥克塔维安爱的誓言,这是必需要面对的自我牺牲,而这一动机似乎成为这一时刻到来的前奏曲。华尔兹音调最初由双簧管引入,5次反复出现(见表1),逐渐渗透、深入到乐队的各个肌理和细胞当中,并与三个女声声部交织、缠绕在一起。

此外,玛莎琳的退出动机在饮酒华尔兹出现两次后进入,15次反复出现,且出现频率和密度逐渐加大。它在饮酒华尔兹第五次强奏③演奏力度为f,且每个音符上都加了重音记号。,使剧中人物在情绪达到高潮后取代了前者的主导地位,将音乐和戏剧情境推进到顶点后逐渐回落并伴随玛莎琳退出了舞台。可以说,饮酒华尔兹与退出动机是构成三重唱的两大支柱。在这里,施特劳斯使用了德国式典型的器乐式写作笔法,依靠主导动机的展开、发展将整个段落贯穿起来,并与人声携同前进。乐队则随着音乐及人物情绪的涨落在织体密度、演奏力度和乐器音色的选择方面做出相应调整与变化(见表2及图)。整个音乐的轮廓和情感状态像是一个橄榄状的抛物线,情感高点与黄金分割点非常吻合。④整段三重唱共96小节,示意图横标以10小节为一个单位,共10个单元。图中的中文数字表示饮酒华尔兹出现的次数,阿拉伯数字表示退出动机出现的次数。纵坐标将三重唱中出现的五个力度层次分为5个单位。整个图标意在表现整个三重唱的高潮推进情况。

表2 退出动机出现情况统计表

图 三重唱音乐情绪推进示意

二、奥克斯性格分析

同玛莎琳相比,奥克斯是剧中另外一个重要的角色。他与玛莎琳代表了当时贵族阶层中的两极:一个是没落的贵族子弟,另一个是身份高贵的元帅夫人,因此两人的性格也相差甚远。与玛莎琳这位正歌剧中的严肃人物相对应,奥克斯是位由男低音扮演的传统喜剧性角色。他粗俗、爱财、好色。但是这个人物的可爱之处恰恰就在于他从不有意讨好别人。金钱、美色是他的最爱,是他追逐的目标。奥克斯与法尼纳尔联姻看重的首先是索菲的嫁妆,再就是其美丽的容貌。这在旁观者看来未免过于虚荣、过于虚伪,但这位男爵先生从一开始就不曾掩饰自己的虚荣和虚伪。让人们又觉得这个人物反到是真实的。奥克斯是个敢爱,但又不太会恨的人;他永远会给自己以理由,排遣心中的不快,拿得起放得下,活得潇洒、轻松;永远是一副充满自信、滑稽可笑的样子。因此,他与玛莎琳形成了鲜明的对比。他的存在给这部歌剧增加了许多笑料和看点,彰显了作品的喜歌剧特质。两位合作者在剧中制造了许多机会来塑造这个角色,并给予他大段的独白,大段的音乐。奥克斯又是在歌剧中出现频率最高的人物之一,人们在歌剧的每一幕都可看到他的身影。在此,笔者将选取奥克斯的几个重要的主导动机及第一幕第二场的部分片断进行分析。

(一)奥克斯主导动机分析

作曲家为奥克斯创作的主导动机较多,笔者选取如下几个最为重要的动机加以分析。

1.奥克斯进场动机分析

谱5是奥克斯在第一幕第二场首次亮相时出现的动机。此时的奥克斯正值春风得意之际。他马上要同时得到一大笔钱和一位年轻、貌美的妻子。对于这位没落的老男爵来说,无异于天上掉馅饼,心中的喜悦与骄傲自然溢于言表,即使到玛莎琳府邸求助也显得不够谦逊。该动机的旋律声部是由一个附点二分音符长音加一个八连音组合而成,由第一、第二小提琴和中提琴奏出,形象的刻画出这位自以为事的没落贵族形象,低声部由低音弦乐器拨奏出C大调的主、属两音,和声配置极其简单,暗示这是位大腹便便、滑稽可笑的人物,但其内心世界却并不复杂。进场动机是刻画奥克斯的骨干动机之一,它在剧中多处出现,尤以第一幕最多。例如在随后的处,该动机改在bA大调上出现。原因在于男爵先生此时已将注意力从女仆玛丽安德处转移到玛莎琳身上,要郑重其事的向元帅夫人行礼。看上去,这确实是位千姿百态、变化万千的朱庇特。

2.作为新郎的奥克斯动机分析

谱6是奥克斯在第二幕第三场以新郎身份出现时与其相伴的动机。在等级制度森严的玛丽亚·特蕾西亚女皇统治时代,奥克斯虽然是位没落贵族,但同一位平民联姻,对他来说仍然有些降贵屈尊,因此言行之间难免会显得有些盛气凌人。该动机的骨干是由两个加跳音的弱起十六分音符加一个附点四分音符组成,之后连缀两个加跳音的八分音符,中间以一个十六分音符和一个十六分休止符将两组连接起来。在短促有力的跳音之后外加上行四度大跳的长音刻画出奥克斯趾高气扬的神情,之后的下行跳音又仿佛让人们看到他不屑一顾的样子。旋律声部由大管、圆号和第一小提琴演奏,音响低沉、浑厚,让人们感受到奥克斯不可一世的气势。伴奏声部由低音大管、大号和定音鼓奏出bD大调的主、属两音,与奥克斯进场动机的伴奏声部有些相似。高傲、自信是奥克斯男爵一贯的作态。每当这一动机奏响,人们似乎都会感受到奥克斯的傲慢神情,但在第三幕第三场审讯场景中,这一动机却没有了往日的威风与锐气(第三幕前4小节)。玛丽安德将警察局长请到内室,奥克斯却被拦在外面。男爵先生极力向身边的两位警士说明自己的无辜。这时奥克斯动机已不像当初以新郎身份进场时那么神气。仍是bD大调,但整个动机的长度,单位音的时值都被大大压缩,演奏力度改为p,且只有圆号孤零零的将其奏出。

(二)第一幕第二场片断分析

施特劳斯在最初与霍夫曼斯塔尔构思《玫瑰骑士》的时候,歌剧所包含的喜歌剧特质已经非常明确。因此,两位合作伙伴都对奥克斯偏爱有佳。为了将这一角色塑造的鲜活生动,给人留下深刻的印象,两人还曾经数次讨论、几易其稿。在为作品命名的时候,这位莱尔辛瑙的男爵先生也曾经被榜上提名。奥克斯在剧中所占的分量由此可见一斑。因此,作曲家在第一幕就为这个角色安排了大段的独白,以期给观众留下深刻的印象。奥克斯独白出现在第一幕第二场。在这一段,男爵先生讲明来意之后,便迫不及待地对化装成女仆的奥克塔维安动手动脚,同时向元帅夫人大谈其爱情观,没有丝毫的避讳之心。刚好与这对百般遮掩的地下情人形成对照。通过这一段,人们了解到奥克斯是个懂得享乐之人,是个不断追逐美色、喜欢夸夸其谈的人。在此,笔者选取其中一个片断加以分析:

面对风韵犹存的元帅夫人和年轻貌美的女仆,奥克斯洋洋自得道出了自己的爱情观:

Soviel Zeiten das Jahr,soviel Stunden der Tag,一年里有许多季节,一天里有许多钟点,

da ist keine……wo nicht dem Knaben Cupido,这样……何不……何不骗取丘比特

小男孩的一嗖箭,

Dafur ist man kein Auerhahn und kein Hirsch,人既不是公鸡,又不是雄鹿,而是

sondern ist man Herr der Schopfung,创造之主,

dab man nicht nach dem Kalender forciert ist他行事不可按照日历来推算,

halten zu Gnaden!

Zum Exempel,der Mai ist recht lieb fur’s比如,五月份谈恋爱,最为两情眷眷,

verliebte Geschaft,das weib jades Kind,每个孩童都知道这一点,

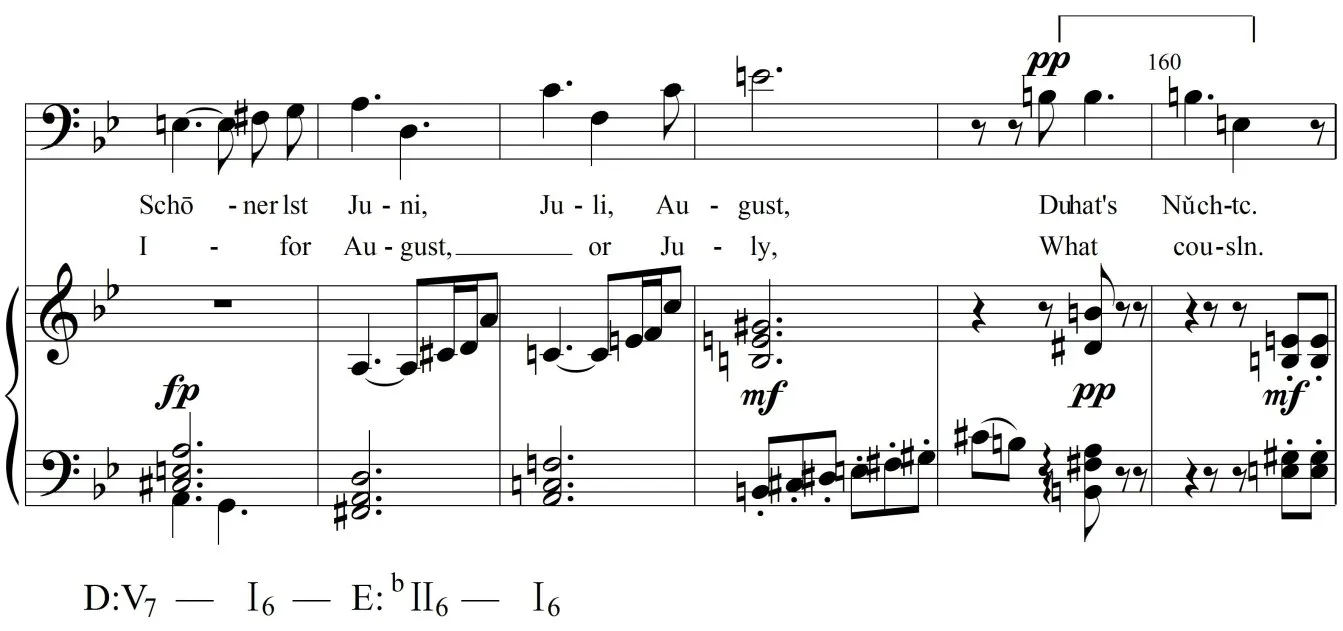

aber ich sage:Schoner ist Juni,Juli,August,我说:六、七、八月更令人依恋,

世行对灌排领域的投入在很大程度上反映了国际社会对灌排领域的投入趋势。1978年全球粮价达到最高峰,高粮价推动了对灌排领域的投入,在1980年左右世行对灌排领域的投入也达到了高峰,由此也带动了各国增加对灌排领域的投入。粮食价格于2003年跌到了谷底,2005年世行对灌排领域的投入也降到了最低水平,这被认为是对低粮价的回应。2007年在全球金融危机爆发后,国际上粮价快速回升,世行对灌排领域的投入也再次增长。目前,国际社会对灌排领域的投入处在增加的阶段,许多国家大幅度增加了在灌排领域的投入,以提高灌溉用水效率和效益,实现保障本国粮食安全、增加农民收入。

Da hat’s Nachte!……因为那时有傍晚!……

施特劳斯的音乐及时、准确地抓住并描摹了这位花花公子的心理世界。在此,我们将着重分析词中最后两句。

谱7这一片断调性序进为D-E,却不在该段所标记的bB大调上。拿波里和弦再次出现,和声效果明显。所有这一切使人们感到奥克斯的内心世界是多么的丰富多彩、变幻莫测。人声旋律在前半部分不断上扬,表现出主人公此时春风得意的神情。在后半句,作曲家为了突出“Da hat's Nachte!”一句并强调“Nachte”(傍晚)一词,在该句之前空了两拍,以引起人们的关注,并将其前面的限定词放在该小节的弱拍上,又把“Nachte”置于下一小节的强拍上,节奏拉长,而此时伴奏只用了简单的柱式和声,以便让观众将注意力集中到人物的唱词上,更让人叫绝的是作曲家将这一句的力度记号标注为pp,让演员轻嘘出来,诡诈、狡诘的色情心态此时已跃然纸上。随后人声做长时间的休止,乐队则以细碎、跳跃的音符进行补充、延续,进一步突显、加深了这一句留给人们的印象,并给观众回味的时间。奥克斯性格中乐天的一面也得到充分的展现,给观众带来了许多乐趣和笑声,使得人们实在难以真正地讨厌他。

三、奥克塔维安性格分析

奥克塔维安无论就出场之频率之多还是担任角色之多样而论,都可以在剧中位居榜首。他以玛莎琳的情人伯爵奥克塔维安、玛莎琳的女仆玛丽安德、奥克斯的玫瑰骑士,索菲的爱人等多种身份频繁亮相,给人们留下了深刻的印象。身为名门之后的奥克塔维安少年得意、英姿勃发,但又年少轻狂,做事恣意妄为,我行我素。他敢于趁元帅不在与其夫人玛莎琳偷情约会;他曾随机应变赶在奥克斯闯进玛莎琳卧室前化妆成女仆玛丽安德;他会因按捺不住内心的妒火拔剑刺伤奥克斯;他还为了得到索菲安排恶作剧戏弄奥克斯。总之,他给观众留下的印象是:善变,嫉妒心强,做事冲动不顾后果,但对美好爱情充满憧憬、热望。但是这一角色在剧中所占的戏剧分量却不及玛莎琳和奥克斯。作曲家甚至没有特意为他安排单独的唱段,他总是与剧中其他角色相伴出场。笔者选取奥克塔维安的几个重要动机和第一幕第四场的片断加以分析。

(一)奥克塔维安主要动机分析

奥克塔维安的几个主要的主导动机在第一幕的开场音乐中都已呈示出来,通过这些性格鲜明的短小动机,人们已经可以对这一人物有一个大致的印象。笔者将对如下动机加以分析:

1.奥克塔维安动机分析

该动机(参见谱1)在第一幕开场音乐刚一开始时,便迫不及待地由圆号奏出。它连续向上6度、4度大跳,2度反向折回稍作停留后,继续4度向上涌动级进至E大调的三级音g1上停住,调式调性一目了然。该动机旋律线没有太多的曲折,让人感受到这位17岁的男孩有种豪气冲天的气势,但为以后做事欠考虑,不顾后果的行为埋下了伏笔。并与玛莎琳的温柔、多情、且阅历丰富、做事稳妥形成对比。奥克塔维安动机可以说是观众在剧中听到次数最多的一个,每当这位年轻的伯爵出场亮相、有所举动的时候,人们便会在乐队中听到这一动机。甚至当奥克塔维安成为剧中人物谈话内容的时候,该动机也会先行或尾随在乐队中。例如在第一幕第一场,玛莎琳斥责奥克塔维安不该把剑忘在外面的时候,人们先听到这一动机,然后是小情人任性的言语。这时,奥克塔维安动机建立在A大调上,由大管、圆号、中提琴和大提琴奏出。并在f和p的力度上出现两次,反差极大,让人感到这位小情人在玛莎琳面前的任性与孩子气。

2.奥克塔维安爱情动机分析

该动机首次出现在歌剧第一幕第一场奥克塔维安与玛莎琳的爱情二重唱中(见谱8)。此时的奥克塔维安沉浸在甜美的情爱体验当中,被玛莎琳的爱抚所软化,已经显得不再那么横冲直撞了。因此,该动机由小提琴、中提琴和双簧管奏出。它的核心细胞是一个加附点的三连音,由E大调的主三和弦分解而成,之后反向7度大跳后顺势级进下行。这一动机出现后重复三次,每次出现其后半部分都作相应的变化,音区扩宽,节奏拉长,造成一浪高过一浪之势,其间充满了半音化和声。让人们感受到这位年轻人品尝爱情禁果后内心的喜悦和兴奋之情。与玛莎琳的爱情动机相比,这一动机显得灵活、跳跃,从而展现了两人的性格差异。

在第一幕第四场玛莎琳独白中,奥克塔维安爱情动机伴随着主人公再次到来而出现,并在之后多次再现(第一幕后2小节)。例如在独白部分第二段开始处,奥克塔维安回到玛莎琳身边开口之前,其爱情动机先行出现。仍是E大调,由双簧管、单簧管、小提琴奏出,但节奏改为2/4拍,只保留了最初的骨干音型,速度加快。现在出现的爱情动机成了奥克塔维安的化身,是玛莎琳心中仍爱着的,但又为之烦恼和忧虑的人的缩影,而不再着意刻画奥克塔维安的爱情冲动。

3.玛丽安德动机分析

这个动机首次出现在第一幕第一场后半部分(见谱9),玛丽安德首次出现在舞台上由乐队奏出。它由奥克塔维安动机(谱1)的变形加上华尔兹风格的音调组合而成。该动机建立在F大调上,乐句简单、方整,虽然改由双簧管和长笛演奏,但人们仍然可以辨认出这个女仆实际上是化了妆的奥克塔维安。玛丽安德动机在第二幕第六场、第三幕开场音乐等许多重要部位多次出现。在此,笔者以第二幕第六场安妮娜读信场景加以说明。这时为奥克斯读信的人虽然是安妮娜,但乐队中奏出的却是玛丽安德动机(第二幕后1小节)。笔者猜测作曲家之所以这样安排用意有二:一是让人们由信中的言词联想到玛丽安德其人,二是向观众暗示,此时的安妮娜已为奥克塔维安效力。该动机建立在D大调上,由小提琴担任主奏,仍旧是3/4拍,圆舞曲速度。

(二)第一幕第四场片断分析

玛莎琳与奥克塔维安之间的非正当关系是维系该剧成立的支柱之一。然而两人在性格方面却有很大差异。甚至可以说是相反相成但又是相互依存的。如果没有奥克塔维安的任性和易冲动,人们也许不会太深切的感受到玛莎琳的成熟和包容。因此,笔者仍选取第一幕第四场玛莎琳独白片断来对奥克塔维安进行分析。

奥克斯不合时宜的闯入虽然扫了奥克塔维安与玛莎琳的雅兴,但是并没有对这位年轻的伯爵形成什么心灵上的震荡。对他而言是个颇有意思的小插曲。所以他是满心欢喜地再次回到玛莎琳的卧室。然而,这时的元帅夫人已完全沉浸在自己的内心世界当中,无心再与他戏闹。这个世界是奥克塔维安碰触不到的地方,他难以理解玛莎琳的忧虑与悲哀。施特劳斯通常以奥克塔维安的“动”来映衬玛莎琳的“静”。在此,作曲家仍旧如法炮制这一模式,以奥克塔维安高涨的热情来映衬玛莎琳低落的情绪。此时玛莎琳的声音线条成下行走势,而奥克塔维安则是向上跃进。例如“du gehost mir,du gehorst mir!(你属于我!属于我!)”一句,作曲家将第一个“mir”停在了e2上,第二个“mir”再次停在了#g2上,使用二分音符的长音,力度记号仍标注为f(见谱10)。

在这段宣叙性的段落里,奥克塔维安数次唱出了e2、#f2、#g2等高音,几乎每次都做长时间地停留,力度标记通常为f,效果近乎声嘶力竭的叫喊。而玛莎琳最高音只达到了#f2,且仅是微微一碰即刻下行折回,多为八分音符的短音,力度记号通常为p。作曲家此时并没有忘记奥克塔维安是由次女高音来演唱的,玛莎琳才是由女高音来扮演。他之所以做这样的安排,意在以玛莎琳的冷静、内敛来对比奥克塔维安的冲动、外露。

结语

我国著名戏剧理论家顾仲彝先生曾提到:“确立主题,安排情节、塑造人物,写好台词是一个剧作者必须努力作好的四个重要方面。”⑤顾仲彝:《编剧理论与技巧》,北京:中国戏剧出版社1981年版,第284页。一部好戏看久了,人们对具体情节难免会记忆模糊,但剧中生动鲜明的人物形象却会栩栩如生地活在我们的头脑中。霍夫曼斯塔尔在《玫瑰骑士》中塑造的三位性格鲜明的主人公为该剧的成功奠定了坚实的基础。笔者在此借用顾仲彝提出的三种尺度,即“人物的社会性、性格心理、形态外貌”⑥顾仲彝:《编剧理论与技巧》,第296页。对剧中的三位主要人物加以归纳、总结。

从社会性方面来看,三个人物虽同为贵族阶层,但实际境遇和地位却各不相同。元帅夫人虽身份尊贵,阅历丰富,但却时常独守空房。奥克塔维安为名门之后,初涉情场,少年不识愁滋味。在这种生活状态下观众便顺理成章的接受了两人地下恋情的发生及高贵的结束。奥克斯虽头顶贵族名衔,实际却日暮西山,徒有虚名。他虽有赏花之心,却无折花之力。人们因而对他从不可一世的登场到悻悻的离开一笑了之;从性格心理方面来看,玛莎琳是典型的正歌剧中的角色,严肃深刻。奥克斯则是由男低音扮演的传统喜剧性人物,他多处滑稽可笑的表演为人们带来了乐趣。奥克塔维安则是由女演员来扮演的少年英才,又在剧中数次男扮女装,为歌剧增加了许多看点;从形态外貌来看,元帅夫人虽人近中年,但风韵尤存、成熟妩媚。奥克塔维安则年少俊美,多次以不同的扮相和性别示人,被元帅夫人、奥克斯、索菲等数人青睐。奥克斯大腹便便的老男人形象在初次登场时便令人不禁捧腹。如此三个性格各异的人物包含了巨大的戏剧容量,为戏剧矛盾的产生、戏剧情节的推进提供了巨大的动力。

通过前文的分析,我们看到施特劳斯也调用多种音乐手段来着力塑造剧中这三个主要人物。其中主导动机的使用尤为引人注目,且取得了显著的效果。作曲家为这些人物创作了多个主导动机,从多个侧面来刻画他们的人物形象,描摹他们的情感状态,彰显了他们独特的性格特点。剧中,主导动机所起的作用主要表现为:一、刻画人物性格;二、统一音乐进程,参与情节发展;三、暗示作用;四、渲染气氛。⑦张慧娟:《〈玫瑰骑士〉的音乐/戏剧特色》,《黄钟》2010年第2期,第65页。这些主导动机在音乐进行当中以不同形式反复出现。它们犹如一张大网将三幕歌剧编织在一起,在歌剧的进行中发挥了重要的作用。

通过以上分析,我们可以看出,作曲家与脚本作家通力合作,通过各种表现方式将剧中三位主要人物玛莎琳、奥克斯、奥克塔维安刻画得形态各异,突显了他们各自的性格特征,给人们留下了深刻的印象,为歌剧平添了许多看点,也为其日后的成功又增加了一个筹码。

(责任编辑张璟)

On the Role of Three Major Characters Leitmotif Shaping Characters in the Opera“DerRosenkavalier”

ZHANG Hui-juan

Abstract:DerRosenkavalier(TheKnightoftheRose),Op.59,is a comic opera in three acts by Richard Strauss to an original German libretto by Hugo von Hofmannsthal,which creating a plurality of roles with different characters and distinctive figures.This paper analyzes the three main characters:their personalities of The Marschallin,Baron Ochs auf Lerchenau,Octavian,and disintegrated this complex to reduced to various components of the opera to analyze and observe.It will help to thorough understand these roles,even the whole opera.Among them,the author focuses on the analysis of the role of the leitmotif shaping characters.

Key Words:opera,DerRosenkavalier(TheKnightoftheRose),Richard Strauss (1864-1949),leitmotif(leading motif),character

文献标识码:中图分类法:J609.3A

DOI:10.3969/j.issn1003-7721.2016.02.008

文章编号:1003-7721(2016)02-0080-13

收稿日期:2015-12-02

作者简介:张慧娟,女,云南师范大学音乐舞蹈学院讲师、上海音乐学院在读博士,导师:钱亦平教授(上海200031)。