维吾尔现代化诗歌的传统溯源

2016-06-29王明科阿不都纳斯尔阿卜来提

王明科, 王 媛, 阿不都纳·斯尔阿卜来提

(喀什大学 人文学院,新疆 喀什 844008)

维吾尔现代化诗歌的传统溯源

王明科, 王媛, 阿不都纳·斯尔阿卜来提

(喀什大学 人文学院,新疆 喀什 844008)

摘要:维吾尔现代化诗歌语义源于维吾尔语境,以“乌鸦”与“蛇”为例可以看出其意象语义的酝酿语境与草创源流在民族性方面体现出独特的不同于汉语语义的溯源含义。维吾尔现代化诗歌起源的最早艺术因子存在于维吾尔传统诗歌中,维吾尔新时期朦胧诗的最早艺术因子则起源于维吾尔族的民歌以及长期的诗歌发展变迁中。以维吾尔民歌《其曼迪故》与《十二木卡姆》为例可以看出从民歌到传统诗再到现代诗包括朦胧诗,期间的艺术因子一直遗传存在,并不是从汉语诗歌中嫁接过来或者借鉴过去。

关键词:维吾尔诗歌;现代化;传统;

一、维吾尔现代化诗歌语义源于维吾尔语境

维吾尔现代化诗歌的意象语义,特别是其酝酿语境与草创源流,与汉语现代化诗歌的意象语义起源,在民族性方面体现出独特的不同的溯源语义。这些意象比如“树林”“土地”“河桥”“黑夜”“太阳”“鸟兽”“祖国”“月亮”“花草”“山水”“天地”等等。在现代性的视界下,维吾尔诗歌意象的能指与所指,与汉语现代化诗歌意象的能指与所指相比,有时候两者之间具有明显的不同。

首先,以“乌鸦”意象作为一个典型术语来观照。在汉语现代化的诗歌中,“乌鸦”意象一般很少出现,因为在整个20世纪80年代中国内地高扬理想与塑造神圣的时候,绝大部分新时期诗歌的意象都是很阳光的,都是《一代人》中“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它来寻找光明”式的在苦难中对于未来的执着信念与乐观理想的表达。并且,在现代汉语言文学的语境中,“乌鸦”意象一般隐含了不太好的预兆,是不太受欢迎的意象,甚至是令人不悦的意象,连汉语口语中都有“闭上你的乌鸦嘴”式的表达。即使在前120年前后“提倡白话文、反对文言文”,“提倡写新诗、反对写古诗”的诗歌现代化激烈革命中,新文化运动的领袖胡适写的中国第一部白话新诗集《尝试集》中关于“乌鸦”意象的诗歌《老鸦》,第一部分也写了乌鸦意象的不吉利含义:“我大清早起,/ 站在人家屋角上哑哑的啼/人家讨嫌我,说我不吉利/我不能呢呢喃喃讨人家的欢喜!”[1]

但是,在维吾尔现代化诗歌作品中,“乌鸦”意象特别普遍,而且没有一种不祥预兆的暗示,也没有一种不吉利的含义。

博格达·阿布都拉创作,苏德新翻译的发表于2005年12月20日《新疆日报》的维吾尔诗歌《乌鸦的传说》[2]141:

乌鸦在秋天偷了玉米,

以影子作了一个标记。

他说埋起来日后好吃,

提前预备好免得担忧。

一天它呱呱地飞来,

可落脚的地方没有那影子。

以喙啄土,

早晚跺脚。

可是掌犁者时来运转,

颗粒总是逃不脱犁耙。

麦场获得双倍的收成,

胡子扭来扭去地狂笑。

显然,在博格达·阿布都拉创作的维吾尔现代化诗歌作品中,乌鸦不但不是什么不吉利的象征,反而是给播种者带来了极大的丰收快乐,是丰收者之所以丰收的播种天使。

尼米希依提创作于1949年9月的《写给旅途上的恋人》中第7节有这样的诗句:“园丁啊今日我很高兴/恋人要来,快把红毯铺上/把乌鸦弄成期货/让绿洲鲜花遍地。”[3]97第18节继续这样写道:“乌鸦根本不懂春天/年轻懂不了爱恋/男人能识别男性/就算双手被捆去。”[3]97显然,尼米希依提创作的维吾尔现代化诗歌作品中,乌鸦不但不是什么不吉利的预兆,反而是迎接恋人的礼物,是高兴心情的寄托,“乌鸦”是与“红毯”“绿洲”“鲜花”等一起迎接心上人开心时刻的装扮。

可见,在维吾尔现代化诗歌作品中,“乌鸦”意象不但没有不祥与不吉利的含义,而且经常是作为飞鸟的意象普遍使用:“栖息在枝头/身心劳顿/在疾速的飞翔中/卸下一身的疲惫。”[4]155

其次,以“蛇”意象作为一个典型术语来观照。在汉语文化语境与汉语诗歌写作中,“蛇”意象的含义一般指的是冰冷、冷血、冷漠、恐怖、狠毒、可怕、阴险等义项,很少有诗人把“蛇”意象用作正面或者愉悦感情的寄托,即使被鲁迅称为“中国最为杰出的抒情诗人”的冯至,出于比喻手法的创新,在《蛇》一诗中将“寂寞”比作“一条长蛇/冰冷地没有言语”[5],劝说自己心爱的苦苦相思着的姑娘“万一梦到它时/千万啊,莫要悚惧!”[5]但也仅仅是为了强调相思之苦与寂寞之苦,并没有把“蛇”意象当作可爱与美好的象征。

但是,在维吾尔现代化诗歌作品中,“蛇”意象比较普遍,并不会强调冰冷、冷血、冷漠、恐怖、狠毒、可怕、阴险等义项,而且有时候还有一种正面或者愉悦感情的寄托。

在艾尔肯·努尔创作,铁来客翻译的朦胧诗组诗《梦幻岛》的第四首,诗歌题目也是《蛇》,但诗歌内容中对于“蛇”意象的表达完全与冯至不一样,诗人多次追问“蛇”是什么的问题,然后对这个问题试图做出各种回答:“蛇的鼻祖原本是撒旦”,“蛇的鼻祖原本是仙女”,“蛇的鼻祖原本是翅鸟”,“蛇的鼻祖是无形的灵魂”,“蛇的鼻祖是有犄角的公牛”等等。令汉语读者感到十分新奇的是诗人认为:“蛇是萤火虫/它在我们黑暗笼罩的躯体深处透出荧光/像太阳的熠光将我们的心永恒地照亮”。特别令汉语读者感到十分震惊的是诗人认为:“蛇是上帝/它会使我们复活”。

可见,在维吾尔现代化诗歌作品中,“蛇”意象不但很少作为表达冷漠、恐怖、阴险等感情的意象符号与象征含义,相反被比喻成了熠熠生辉光照人们肉体甚至灵魂的太阳,温暖并能够穿透我们的心灵,驱走黑暗并能够照亮我们的躯体。甚至“蛇”成了拯救人们以及人类并且促使人们以及人类能够复活的无所不能的全知全能的具有无比超力量的上帝。

二、维吾尔现代化诗歌风格源于维吾尔民歌

关于维吾尔现代化诗歌的起源问题,在许多维吾尔学者看来,维吾尔现代化诗歌是受汉语现代诗的启发影响而形成。

可是,笔者认为:维吾尔现代化诗歌的产生与繁荣,除了受到外国诗歌特别是外国(具体来说是法国)象征主义诗歌以及中国古代诗歌、中国现代汉语诗歌的直接影响之外,维吾尔民族文学自身内在的发展诉求以及运演过程,维吾尔诗歌从古到今的民歌以及维吾尔族文人早期创作诗歌本身内在潜藏的艺术质素及其冲击力,才是产生维吾尔现代化诗歌的核心动力与主要根源。

汉语现代诗的出现,只是让维吾尔诗人对于现代诗的写作实践更加自觉,并有意形成了一个潮流与派别。但实际上,即使没有汉语现代诗的出现,维吾尔现代诗也一定会产生。只是,对汉族现代诗的借鉴,加速了维吾尔现代诗潮的出现与成熟。

以维吾尔新时期朦胧诗为例,笔者认为,在这个复杂的接受与变异以及创化生成的过程中,首先最直接的就是中国新时期以舒婷、北岛、顾城、江河、杨炼等为代表的汉语朦胧诗的影响,其次就是外国诗歌特别是外国象征主义诗歌的影响,此外,中国古代的诗歌以及中国现代的其他不是朦胧诗的诗歌,也对维吾尔朦胧诗有一定的间接影响。

但是,以上的这些影响都是很有限的,都是表面的现象,是局部的外围的渗透与影响,根本不是从本质的内部的自身演绎中生根发芽的。什么力量才是最本质的最根本的最内在的最具有遗传性呢?

如果说,维吾尔现代化诗歌起源的最早艺术因子存在于维吾尔族的传统诗歌中,那么,维吾尔新时期朦胧诗的最早艺术因子则起源于维吾尔族的民歌以及长期的诗歌发展变迁中的朦胧因子。从民歌到传统诗歌再到现代的新时期朦胧诗,期间的朦胧艺术风格的因子是一直遗传并强力存在的,这并不是从汉语诗歌中嫁接过来的或者从外国诗歌拿来使用的。著名的维吾尔民歌《其曼迪故》就隐含了维吾尔朦胧诗的某种朦胧艺术因素的传统遗传因子。

木合塔尔·库尔班将《其曼迪故》翻译为:

远看山岭一片白,其曼迪姑

山上积雪融不开,其曼迪姑

我把心儿交给你,其曼迪姑

你却对我不理睬,其曼迪姑

门前都是葡萄藤,其曼迪姑

缠缠绕绕理不清,其曼迪姑

我的心儿很沉重,其曼迪姑

一定对你说不明。其曼迪姑

田里禾苗绿油油,其曼迪姑

请你过来走一走,其曼迪姑

不要说我太年轻,其曼迪姑

爱你不必有理由。其曼迪姑!

在这首维吾尔民歌中,对少女其曼迪姑的暗恋与追求都是以一种很朦胧的含蓄的方式来表达,不像汉语现代化诗歌中的许多爱情诗,热衷于直抒胸臆与直接表白,即使像胡适、汪静之、郭沫若、徐志摩、戴望舒、艾青等一批优秀诗人,也免不了诗歌的独白与直露,至于殷夫、田间、柯仲平、臧克家等人的直白诗歌数量更多。到20世纪80年代,舒婷、北岛、顾城、杨炼等人倡导汉语朦胧诗的时候,他们创作的许多朦胧诗的“朦胧”也还是很有限的,许多诗歌其实不算很“朦胧”。

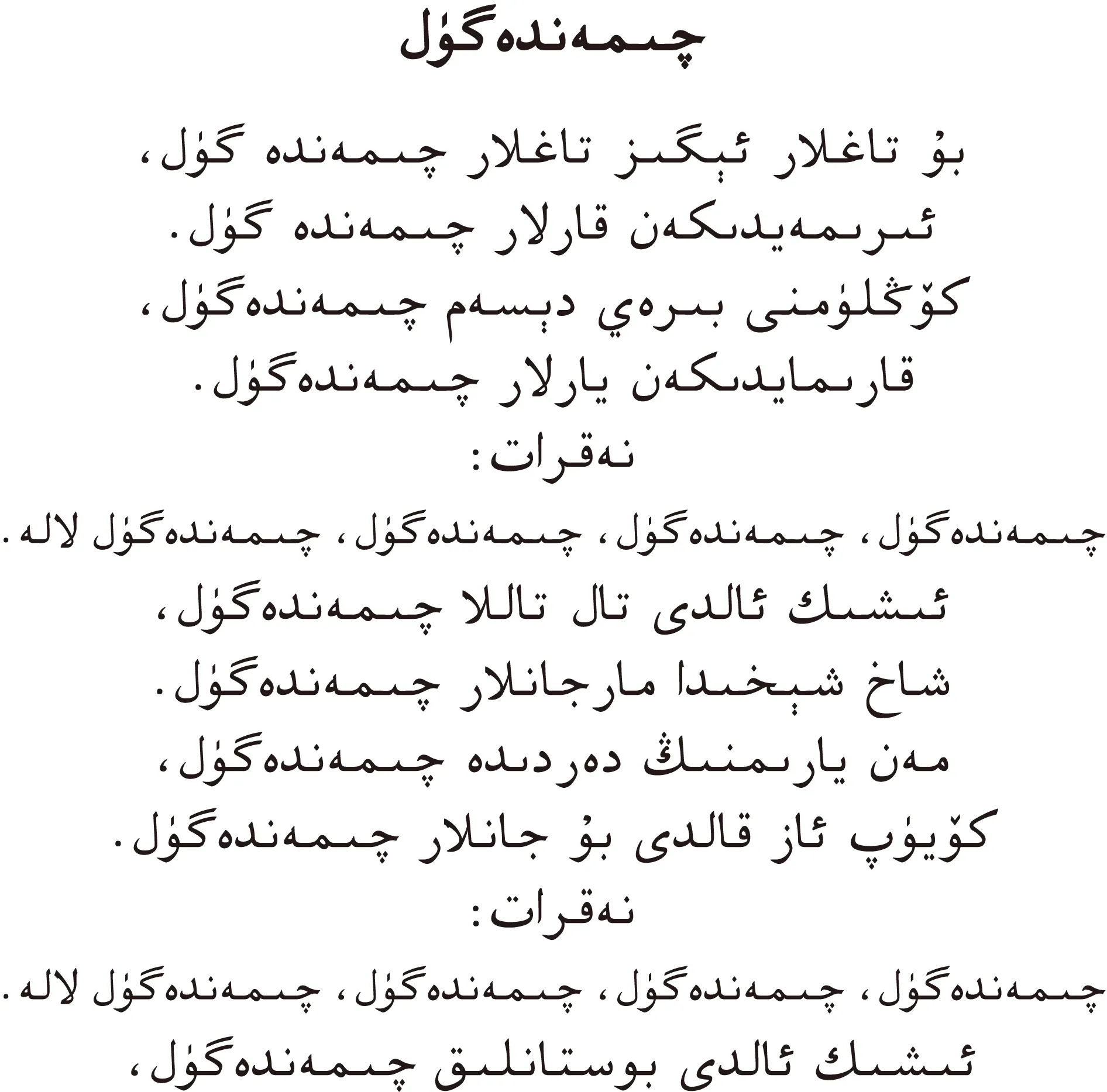

维吾尔民歌“十二木卡姆”中“第一木卡姆”中“拉克木卡姆第1首”[6]1的原文如下:

译文如下:

第三达斯坦

未曾远途他乡,便不明了那故乡的连绵。

未曾遇见心眼儿坏的人,就不知那善良与真情的高贵。

不将你拥入我的怀里,我的情人!活下去,将毫无意义。

倘若没有日月可鉴的温柔,将无从知晓恋人的真情。

这世上的灾难是那稻田的荒废,

哈台杯一定要看看,怎样医治那里的悲伤!

有了情人的心就感觉不到贴切的悲伤,

荣耀的死去也并非是失败的离世!

没有爱情火焰来炙烤这颗心啊!

怎能有面对面透明的心扉!

凌乱的头发不曾垂到腰间,

就很难流露出乞讨悲凉那般模样。

不曾用生命来展露这世间爱情的人儿,

哪里会有痴情的绵绵语篇!

我阿巴斯坦不知晓,

也未曾轻问过端详,

爱情的火焰啊!就不曾散落我的发梢,

然怎会明了爱情那平凡而震撼的力量!

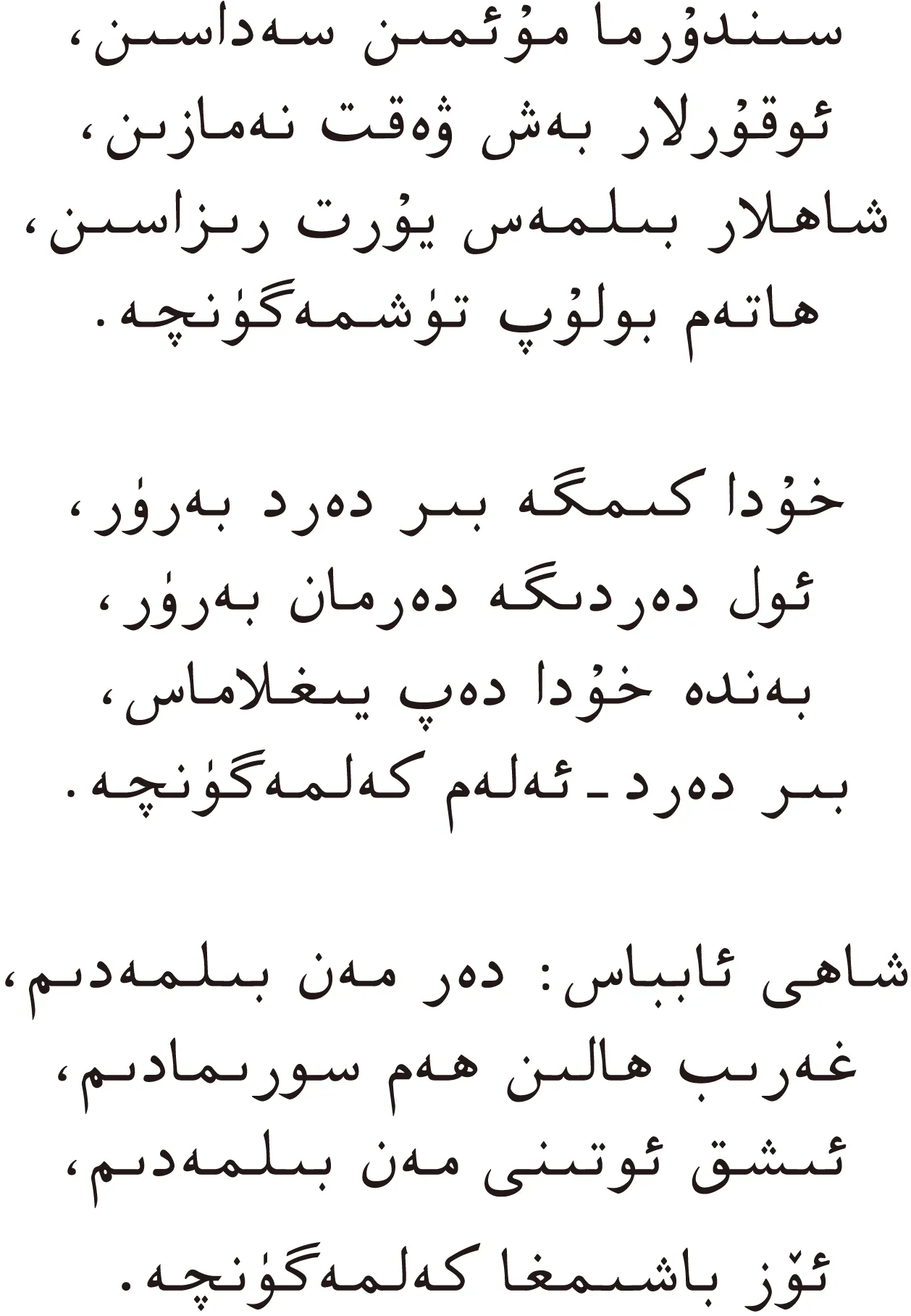

存在于维吾尔传统诗歌特别是民歌中的维吾尔现代化诗歌的最早艺术因子呈现于各个方面,比如诗歌的“像”“意”“言”“情”“境”“风格”“流派”“题材”“结构”等各个方面。就仅仅从朦胧诗的“朦胧”这一个视角来看,与20世纪80年代初期开始产生的汉语朦胧诗的“朦胧”很相似的是,20世纪80年代中后期产生的维吾尔朦胧诗,其朦胧的风格特色也体现在维吾尔民歌“十二木卡姆”中“第一木卡姆”中“拉克木卡姆的第2首”*阿布都肉苏里·吾马尔、李春华(编):《太孜》,出自于阿布都肉苏里·吾马尔、李春华(编):《维吾尔十二木卡姆[第一木卡姆:拉克木卡姆第2首]》,新疆人民出版社1993年12月第1版第2页。中 ,诗文如下:

太孜

我做了一件善事反而带来了上百个烦恼,我未见成百个回报反而遭受数千次嘲笑。

为生活我已将生命完全置之度外,也未见千万人用钢针刺向我的心房。

一旦你心中的爱情被你心爱的人知晓,也未见对每一个爱回敬一百个烦恼的人受到恶报。

我不服的把白眼仁和黑眼珠投向八方,它们在这个世界上的作用能差多少。

啊,朋友,请不要对美人们抱任何希望,因为我从她们的美丽中什么也得不到。

在这两首维吾尔民歌中,虽然第一首是对爱慕女子的爱的表达,第二首是对自己爱而不得受伤害的表达,但是都是以一种比较朦胧的方式来表达。

可见,我们完全有理由认为:在维吾尔民歌《其曼迪姑》或者比《其曼迪姑》更早年代的一大批维吾尔民歌中,早就蕴含了维吾尔诗歌中的朦胧因子。所以,到了维吾尔新时期朦胧诗的繁荣期,许多维吾尔朦胧诗如《飞石》《喀什噶尔的地球》《流浪人》《群鸟》《无人》《盐的颂歌》《五指》《平安》《爱的旅途》《无月的月光》《诗人与夜》《驿站》《在这里》《宽容的人》《孤独的树》《疲倦》《写给姑娘的三首诗》《世纪之歌》《野蛮》《女人》《赤裸》《五和七之间》《父亲》《光的传说》《佳人的芳香》、《灵床》《我是牧羊娃手中的笛》《鄙弃》《献给苍天的诗》《真理》等等,都有着维吾尔民歌《其曼迪姑》或者更早时期传唱的维吾尔民歌的某种遗传因子。

实际上,维吾尔现代化诗歌对于维吾尔传统民歌的继承与延续,不仅仅体现在“朦胧”这个因子上,而是体现在维吾尔诗歌的各个方面,诸如意象、意境、语言、风格、格式、押韵、节奏、结构、修辞等。在维吾尔传统民歌中,经常运用的艺术手法比如明喻、暗喻、隐喻、象征、暗示、通感、反讽、夸张、反复、蒙太奇等多种手法,都被维吾尔现代诗歌极大地放大与集中,从而形成了密集、多变、繁复的朦胧诗创作技巧。

仅就风格而言,维吾尔传统民歌中,个体伤痕的倾诉,集体经验的表达,内敛含蓄的抒情,庄严自持的情绪,甚至浪漫主义与象征主义的表现形式,都成为现代维吾尔朦胧诗的主要表达方式。

特别值得一提的是,维吾尔新时期朦胧诗中存在的一种与汉语朦胧诗截然不同的异域性与神秘感,也是从维吾尔传统诗歌特别是维吾尔民歌中一脉相传下来的,那就是一种宗教情结与宗教氛围,这种朦胧的带有一种西域文化境界下的神圣的宗教感情与天山下的纯净自然灵性,根本不是从汉语诗歌中借鉴来的,而是源自于维吾尔民族自身与维吾尔诗歌自身。

综上所述,维吾尔现代化诗歌的语义,可以溯源于维吾尔本民族语言的独特语境中去,不能随便以汉语的语境理解取而代之。维吾尔现代化诗歌的风格,可以溯源于维吾尔传统诗歌特别是维吾尔族的民歌发展变迁中,并不是简单地从汉语诗歌中嫁接移植。

参考文献:

[1] 胡适.尝试集[M].上海:上海亚东图书馆,1920.

[2] 博格达·阿布都拉.乌鸦的传说[M]//苏德新.一束光流过时间的痕迹.苏德新,译.北京:中国文化出版社,2010.

[3] 尼米希依提.尼米希依提诗歌精选[M].狄力木拉提·泰来提,译.乌鲁木齐:新疆青少年出版社,2011.

[4] 甫拉提·艾吾祖拉.鸟[M]//阿比布拉.飞石.安尼瓦尔,译.北京:民族出版社,2000.

[5] 冯至.昨日之歌[M].北京:人民文学出版社,2000.

[6] 阿布都肉苏里·吾马尔,李春华.第三达斯坦[M]//阿布都肉苏里·吾马尔,李春华.维吾尔十二木卡姆.乌鲁木齐:新疆人民出版社,1993.

【责任编辑马俊】

Uyghur Traditional Roots of Modern Poetry

WANG Ming-ke, WANG Yuan, Abdunasir Ablat

(Humanities College, University of Kashgar, Kashgar 844008, China)

Abstract:The Uyghur modern poetry is rooted in Uyghur language and the semantic image brewing context and origin in terms of nationality reflects the unique roots of different Chinese semantic meaning. The origin of the Uyghur modern poetry art factors exist in the earliest Uyghur traditional poetry, Uyghur misty poetry in the new period factor is the earliest art originated in the Uyghur folk songs and poems for the long term development. From folk songs to traditional poetry to modern poetry includes the misty poetry, art factor during genetic exist, has been not grafting was borrowed or from the Chinese poetry.

Key words:Uyghur poetry; modernization; traditional

中图分类号:I052

文献标志码:A

文章编号:1009-5128(2016)11-0063-05

收稿日期:2015-04-10

基金项目:新疆维吾尔自治区普通高等学校人文社会科学重点研究基地喀什大学维吾尔优秀传统文化与现代文化研究中心重点项目:维吾尔传统文化的现代化研究(XJEDU070215B03);新疆维吾尔自治区社会科学基金一般项目:现代性语境下维吾尔诗歌研究新视野——以维吾尔新时期诗歌为例(2015BZW075)

作者简介:王明科(1973—),男,甘肃庄浪人,喀什大学人文学院教授,硕士研究生导师,文学博士,主要从事中国现当代文学研究;王媛(1985—),女,江苏连云港人,喀什大学人文学院硕士研究生,主要从事世界文学与比较文学研究;阿不都纳·斯尔阿卜来提(1988—),男(维吾尔族),新疆喀什人,喀什大学人文学院硕士研究生,主要从事世界文学与比较文学研究。

【语言文化与文学研究】