《石渠宝笈》鉴定风格之观察 以晋唐五代作品为中心

2016-06-28刘子琪

刘子琪

《石渠宝笈》鉴定风格之观察 以晋唐五代作品为中心

刘子琪

北京大学哲学系美学与美育研究中心博士,研究方向为中国艺术史,集中于中国古代画论、中国书画鉴定及近现代中国画史。著有《〈南田画跋〉校注与研究》

中国古代书画著录的发展经历了以品评为主,至品赏与目录式整理兼而有之,再到明清时期鉴定真伪、保留藏品信息为主,区分高下优劣为辅的综合性著作的过程。每一阶段的发展,都有其历史必然性和鉴定技术的进步作为支撑。分析《石渠宝笈》内部系统在鉴定风格上的转圜和新风向,可窥清代鉴定方法之大貌

书画著录学概述

书画著录是鉴赏家品鉴、赏定书画作品之后结论的最终呈现,它记载着历代学者判断书画作品高下、真伪的过程、依据和方法,体现了不同时期对于书画作品的审美品鉴标准与观念的转变,也反映出书画收藏的规模、门类等样态,是中国书画鉴藏鉴定史流变发展的真实再现。然而,从魏晋以至明清,著录书籍的体例、内容、功用一直配合着书画作品数量、门类、真伪状况的变化而变化,完成了由魏晋时期以「鉴赏优劣」为主、唐宋元时期「赏、鉴并存」至明清时期以「鉴定真伪」为主的转变,并最终以清代官修丛书《石渠宝笈》作为集大成者,标志着鉴定式著录的成熟,完成了中国书画著录书籍的内容、体例、规模上的发展。

著录书籍的写作,带有较强的实用性,或是对于所赏、所藏作品和作者的分等品评,或是对自己秘藏之珍作清检整理的记录,抑或是对真赝鉴定的最终记述,更有此三者的综合。通览历代书画著录书籍,我们可以看出,随着历代书画鉴藏的不断发展,著录者自身的著述理念也不断变化,从而使得这三种功用在著录书籍中所占比重有所不同。通过遍览历代书画著录书籍,结合中国书画鉴藏鉴定史的发展,我们可以梳理出著录书籍大致的发展脉络。

魏晋一代是中国书画鉴藏史的开端,同时也是书画著录书籍始见于世的时代。六朝繁华,艺文大兴,「魏晋之代,固多藏蓄」(张彦远语),收藏之风逐盛。九品官人法、「月旦评」等带来品藻之风炽盛,不仅影响到文学批评论著,书画著录著作亦是如此。其通过为艺术家作个人小传,将其分品分等,结合具体作品论说艺术特点,指出短长,明分高下,从而指导艺术创作,其目的在于审美体验之「赏」。由于此时书画作品数量不多,尽为近世之作,鉴定真伪并非必需。因而著录书集中塑造书画美学的价值典范,表现了艺术审美的高度自觉。

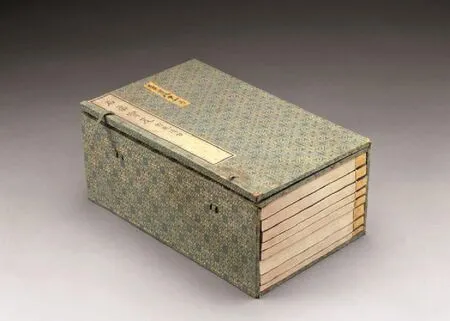

《石渠宝笈》初编故宫博物院藏

隋唐以来,书法绘画神品如云,自朝至野竞逐名迹,公私收藏逐具规模,促使书画创作和买卖交易共同形成的艺术市场规模渐广。此时的著录书籍则在品评之外,发展出目录式的整理记录等面向。以品评为重的著录,或有专书分门章节,或有诗词文赋。(如沈括《梦溪笔谈》之「书画」章、苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝》诗等)此式基于六朝品评架构,发展了前代审美范畴,艺术品鉴和批评理论进一步深刻化、体系化;以目录整理为主的著录,其条例大多先记录作品名称、作者,后介绍作品大致内容,并附以作者小传和技艺品鉴。公则是对宫廷藏品整理清检所留下的文献记录;私则是以札记体裁,随手记述私人所见所闻名迹的简要特征以及鉴赏鉴定经验,另外还往往包含藏品保护、装裱和高古作品鉴定等实用知识。这类著录的功用是保留藏品特征信息,确定藏品所在,实际上也通过对每条目录的记述和整体层次的分别,达到对具体艺术家和作品进行品评的目的。

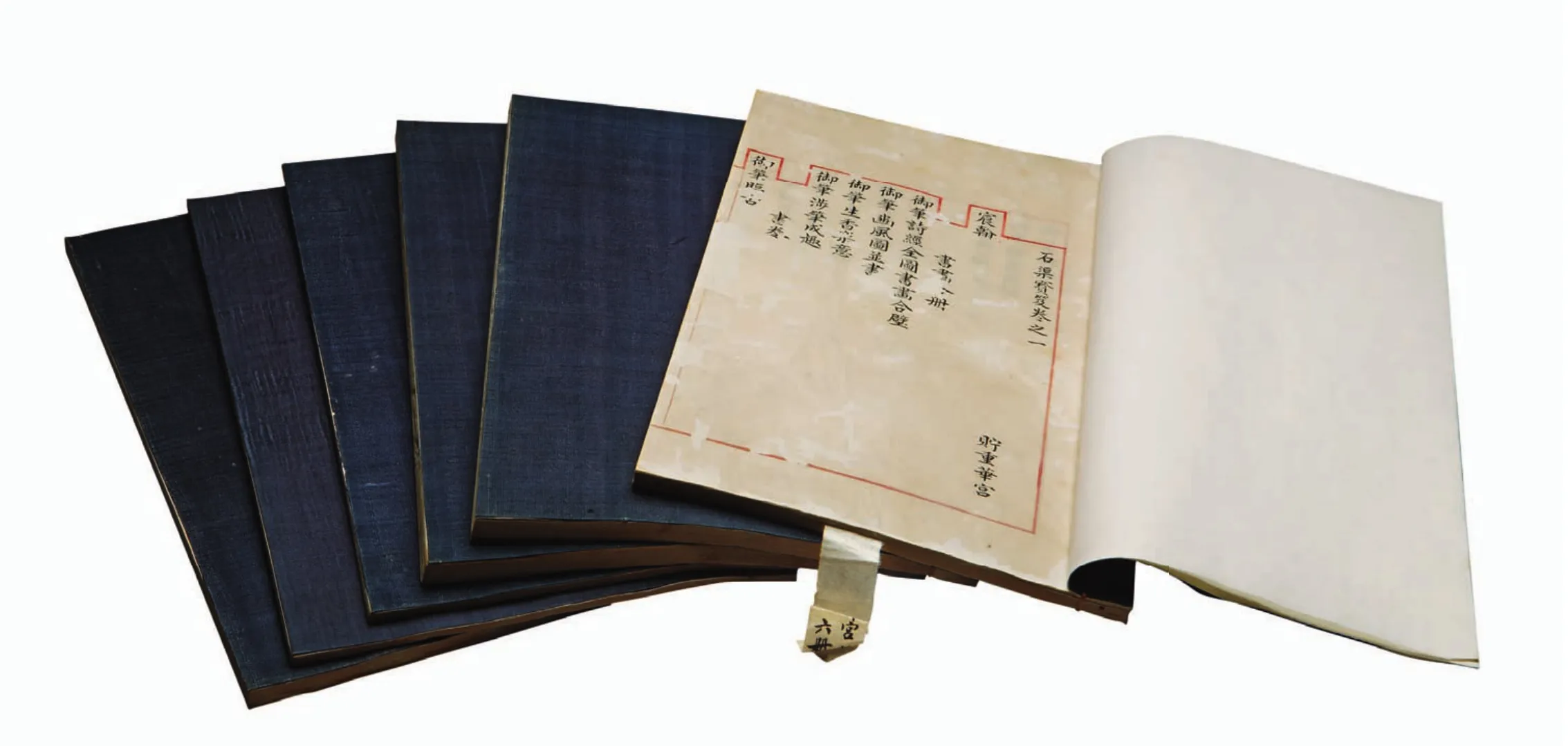

石渠宝笈续编 故宫博物院藏

然而,不论侧重于哪一方面,该阶段仍以「赏」代替「鉴」为多。从其保存的极简信息和时人评语中折射出的鉴定方法来看,多是以主观经验为判断依据,从气韵形神、笔墨用色、结体章法、师法关系等涉及鉴定真伪的角度入手,未能形成系统的方法。这些是此阶段著录之缺憾,却也是著录本身发展的方向。

进入明清之后,稳定的政局、富庶的经济、皇家的提倡以及书画创作之盛,这些因素的合力必然带动收藏之热。客观上,商品经济发展迅速,对于历代名迹狂热的追求导致明代中后期的作伪巨潮。画工高超的临摹技术和做旧方法令人眼花缭乱,旧有以赏代鉴的方法不能够抵抗作伪者花样翻新的技术,对鉴定方法不断更新完善的迫切需求,成为明清书画著录书籍以「鉴」为核心的客观条件;主观上,以董其昌为代表的明清文人收藏家学养丰富,过眼书画甚多,因而筛选出一大批既美且真的艺术品。加之明清两代书籍出版业较为发达,江南私人刻书之风甚盛,使得书画著录书籍的出版数量呈井喷式增长,推动思想的迅速扩散与交流。个人著作理念由「品」渐渐转入「鉴」,产生了较为强烈的「赏」「鉴」之分,逐渐带来集体的鉴定学意识和理论的形成。正如明代大藏家张丑在其著录著作《清河书画舫》中谈到:「赏、鉴二义,本自不同。赏以定其高下,鉴以定其真伪,有分属也。」

《石渠宝笈》初编第一卷故宫博物院藏

在与鉴定学发展互为因果的带动下,明清两代著录书籍逐渐发展为以鉴定真伪、保留藏品信息为主,以区分作品高下优劣为辅的综合性著作,这种特点集中体现在《石渠宝笈》中。作为清代乾隆、嘉庆年间宫廷编纂的大型书画著录文献,其分为《石渠宝笈》初编(一七四五年成书)、《石渠宝笈续编》(一七九三年成书)、《石渠宝笈三编》(一八一六年成书),这三编及相关作者的札记、随笔等共同形成的《石渠》系统,成为明清书画著录的巅峰和中国书画鉴藏史上集大成的旷古巨著。而责任编撰人员均为当时的书画大家或权威的书画鉴定者,以其规模化、集中化、系统化和极强的权威性,代表了乾嘉时期书画鉴定的最高学术水准。《石渠宝笈》之中不仅保留了大量的藏品信息,如题名、尺寸、材质、后人题跋等,而且记载了《石渠》编纂时期皇帝与诸位鉴定大家的鉴定意见。他们在鉴定时融贯传统方法,又结合当时实证主义考证的新风向,精意创新,将这些客观科学、更加具有可操作性的方法综合运用于上万件清宫廷藏品的鉴定之中,尤在鉴定晋唐五代的作品方面更加谨严认真,材料更加详实。

中国古代书画著录的发展经历了以品评为主,至品赏与目录式整理兼而有之,再到明清时期以鉴定真伪、保留藏品信息为主,以区分作品高下优劣为辅的综合性著作的过程。每一阶段的发展,都有其历史必然性和鉴定技术的进步作为支撑。然而,通过研读这三编的文本,我们依然需要追问:《石渠宝笈》在鉴藏史中的历史位置如何?初、续、三编历经二帝七十余年完成,其所形成的内部系统在著述意图上是否完全保持一致?背后隐含着怎样的历史背景?现谨以晋唐五代书法绘画作品为中心,分析《石渠宝笈》内部系统在鉴定风格上的转圜和新风向,以小窥大地解读其鉴定方法范式与知识结构,以期展现清代鉴定方法之大貌。

《石渠宝笈》鉴定方法概述

《初编》鉴定方法概述

《石渠宝笈》初编卷三十二「列朝人画卷上等」著录唐阎立本《王会图》一卷,初编作者有按语云:「其用笔高古浑厚,亦非后人所能到,故知为立本真迹无疑也。」此卷其下又收录有阎立本《王会图》一卷,为素绢本着色画,凡二十四段。《初编》同加按语:「此卷无题识,而内府所藏阎立本《职贡图》与此正相类,其用笔高古浑厚,亦非后人所能到,故知为立本真迹无疑也。」从笔法上肯定真迹的笔墨表现,有「写」的意味每字每行上下左右气息连贯,连带处多有呼应,以区别于勾摹本「笔力凝滞」「墨气浊劣」的线条质感。以上所举诸例即为《初编》最为常用的鉴定方法,即传统的笔墨鉴定法。

唐 阎立本 职贡图卷 故宫博物院藏

徐邦达先生在《古书画鉴定概论》中谈到:「笔法就是有方法、有规律地用笔锋画、顿出来的线和点的具体表现法的简称。每个人执笔、下笔的方式方法,执笔的高低、竖立、侧斜、悬臂、悬肘、悬腕或手腕着纸,以及下笔时轻、重、缓、急等等,都有着不同的习惯。这些不同的习惯,在笔锋着纸时有着不同的表现,显出不同的笔法特点。」不仅用笔、用墨、用色和书写结体也有着个人的习惯,同一个时代或者同一地区的人,由于一致的审美观念或景物特征,其表现出的笔、墨、色也呈现出集体性的时代、地域风貌,这就成为断代的依据之一。而观察墨色的沉淀程度,捕捉时间的沉淀带来的古雅浑厚之感,则可对其年代进行大致的判断。

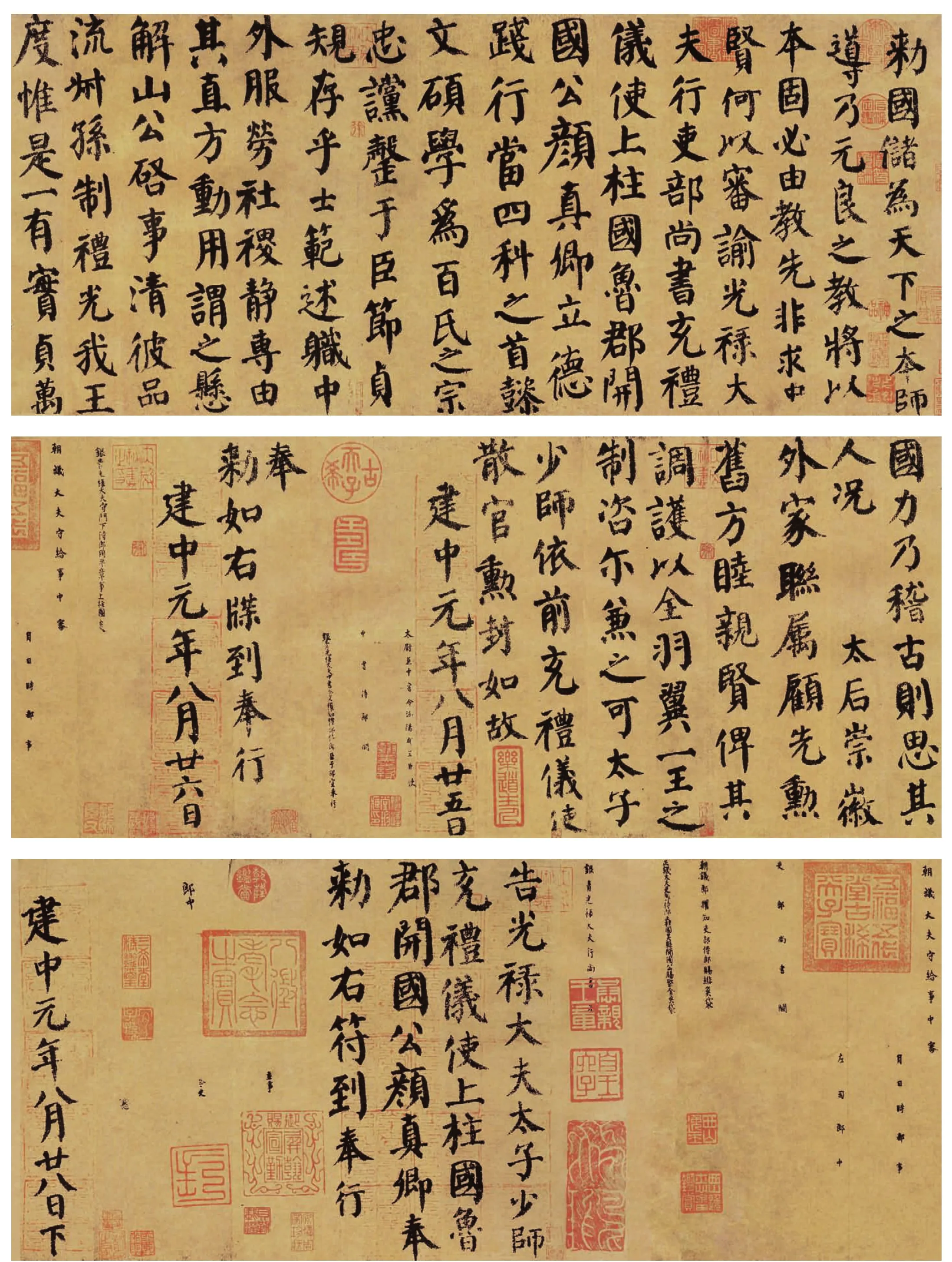

石渠宝笈 印文

乾隆御览之宝 印文

嘉庆鉴赏 印文

嘉庆御览之宝 印文

宝笈三编 印文

这种通过笔墨来别真伪的方式,是最早使用的鉴定方法之一。其要求鉴定家对每位艺术家的笔墨特征、时代的艺术风格以及墨色老旧程度都要有明确的把握。这需要经过书画创作的经验积累,以及长期处在实物鉴别的第一线,才能形成对于真赝作品在笔墨上造成不同表现的敏锐感觉。本身就十分微妙,需要赏者自悟;另一方面,这种鉴藏经验又多以「看气息」「看气脉」这样玄之又玄的语言表达,语言的局限性与模糊性也使得这种经验无法完全切实地传达给其他人,只能通过自己的不断目验实物来习得。

《续编》鉴定方法概述

在笔墨鉴定的传统方法之外,书写内容也是传统鉴赏、鉴定者需要分析的角度。从真伪鉴定来讲,将文字与造型所传递出的信息进行历史性地考证与文学性地赏析,观察其与作者的年代、个性是否相符。具体而言,就是考察避讳字、错讹字,以及书写内容、衣冠服饰造型等是否合理,韵文是否可读,内容与画作的呼应是否得当。这种方法可以弥补笔墨鉴定的主观臆断造成的失误,通过更加客观、说服力更强的证据来别其真伪。

例如《续编》「宁寿宫藏」晋王羲之《临钟繇古千文》一卷,乾隆跋语曰:

此卷托名钟王,故掇易其词句,以别于周兴嗣,盖好事者为之。其用笔、结体,绰有内史矩矱,向以为的系真迹。谛观之,实双勾本也……断为下真迹一等不爽耳。

《续编》并作按语:

文惟首八句用韵,文义可通,其下不能句读,结二句仍与周兴嗣本同……董逌《广川书跋》引杨亿谓周兴嗣本「敕」字为「梁」字,陈时朝廷命令未加敕字,此款亦作奉敕书,盖唐始定人主之令为敕,亦唐摹一证也。

乾隆从法书用笔、用墨分析认为此卷原文及宋徽宗瘦金题签均为双勾本,《续编》群臣又加两条考证:一是陈时朝廷命令未加「敕」字,此幅款识作「奉敕」书,与梁陈时期史实不合,却可与唐制相对,则可证明其为唐摹;二是其文唯首八句用韵,余下不能句读,则更可疑(此卷徐邦达先生从家讳、楮纸出现年代等方面定为北宋初期人伪作,参见《古书画伪讹考辨》)。从书画内容入手的鉴定,需要大量的典章制度及名物知识。而一幅完整且出自名家的作品,其内容也不应出现韵文不可卒读、过于草率的情况。不仅影响作品的艺术表现,更令人疑其真伪,这也是从创作心理学出发而进行的逻辑推理。

另外,通过观款及鉴藏印来排列递藏过程,考证著录谱系,也是《续编》常用方法。如著录于《续编》旧藏于清内府淳化轩的《颜真卿自书告身》一卷。乾隆认为此卷「《宣和书谱》及米芾《宝章待访录》皆所不载」并且「墨气似乏精采」,但一直以皇帝旨意为先的臣工,却提出相反意见:

(前略)《戏鸿堂帖》所刻米蔡二跋,后董其昌跋云:「右白麻纸书,在予馆师韩宗伯家,其昌。」两行十五字,而无卷中之跋,盖彼乃上石时所题。而此则刻后补题也,亦刻入《停云馆帖》。又《清河书画舫》载此卷曾入韩侂胄家,有永兴军节度使印。又入贾似道家,有曲脚封字印。而陆有仁《研北杂志》云:「季宗元就贾团练家,得颜鲁公自书诰。」是此迹自绍兴内府出,归韩(侂胄)、贾(似道),元时归季宗元,明时先后归文征明、韩逢禧、陈继儒、张维芑。即张丑所谓「犹子诞嘉」者。唐人真迹,似此流传有绪,可考而知者鲜矣,洵奇宝也。

《续编》作者将递藏情况补录完整,并与存世的相关藏家的藏品目录著录相对读,证其「流传有序」,认定此为「唐人真迹」,修正了皇帝的怀疑意见。

这种方法的运用,需要建立在掌握历代鉴定著录文献的基础上。在《石渠宝笈》之前形成的目录式著录,如张丑《清河书画舫》、詹景凤《东图玄览编》、都穆《寓意编》,还有清代卞永誉《式古堂书画汇考》等文献,都成为《石渠宝笈》系列在鉴定、编写时参照的依据。

《三编》鉴定方法举例

初、续二编从笔墨结体、书画内容的鉴定法仍属于传统方法,其有效性局限于伪作水平与真迹有明显差距的鉴定上,《三编》则广泛而成熟地综合运用了更加有效和科学的鉴定方法利用后人鉴定情况和递藏谱系来为其作多重保证,从而有效地从根源处抓住作伪者的漏洞,有据可依,科学客观,能够弥补笔墨、内容等鉴定法造成的主观臆断、操作性低等不足。一幅作品如若考证跋语藏印无误、屡次著录、递藏情况清晰,特别是为名家秘玩时,《三编》编著者在鉴定便有极大把握定为真品,甚至在目下明标「真迹」,成为定例。

徐邦达先生在《古书画鉴定概论》中将他人的题跋分为题名(即观款)、标题题签、诗文题跋等三种。到了篆刻兴盛的元明之后,以鉴藏印、观赏印代替观款的情况就多了起来。通过题跋来鉴定书画真伪,主要是鉴定题跋本身和用印规范的真伪。若题跋虽真,但却是从其他画作上「移花接木」而来,题跋内容与画作不符,抑或是题跋均为仿者臆造,这时书画为赝品的可能性就会大大提高。尤其是对于高古的书画作品,本身可以参照比对的同时期、同作者的作品较少,不能确立起明确的「样板范式」,但宋以后书法家的作品则流传较多,可供参校,这就降低了鉴定高古作品的难度。

唐 颜真卿 自书告身帖 东京书道博物馆藏

以《三编》「延春阁藏」唐王维画《山阴图》为例。《三编》按语定其为宋元摹本:

是卷本幅无款印。贾洵指为《王维山阴图》,董其昌跋谓《山阴高会图》。有宋僧道潜题词。图中人数与此少异。盖另一本也。王维画法精妙,宋元名手多橅之。是卷殆后人橅本耳。

胡敬在《西清札记》中,对此卷后的跋语进行了详细分析,印证《三编》的鉴定意见:

《宣和画谱》载陆瑾《山阴高会图》而不及王维,《东图玄览》谓摩诘无《山阴图》,图者乃顾闳中。《云烟过眼录》谓李伯时为米元章写《山阴图》,有米及诸人跋,《清河书画舫》谓檇李项氏所藏王右丞《山阴图》卷系赵承旨手笔。左方李孝彦、吴继、赞仲元、臧似矩等,前后题跋虽属古笔,并从他处移来。其贾洵识殆好事补造增入。阅至米礼部题,不觉失笑。盖跋语为苏文忠评燕龙图山水者(胡敬按:系苏轼跋燕肃《楚江秋晚图卷》)后人仿米体书之,止易「燕公」作「王公」耳。(米)礼部乃崛强人,必不屑录他人著述,作自己结撰也。张丑所载题跋,证以此卷并同是流传有自来,而其为换羽移宫已概见矣。

《宣和画谱》、詹景凤《东图玄览编》及周密《云烟过眼录》均未载王维有名为《山阴图》之作,却有同题为《山阴图》的三幅画作,为陆瑾、顾闳中、李公麟作。张丑亦在其《清河书画舫》中考证有一幅款署王维之《山阴图》系赵孟頫手笔,这就从文献著录上做出鉴定。胡敬又识后人跋语,可知图上的李孝彦、吴继、赞仲元、臧似矩等人的跋语均从他处「移花接木」而来,贾洵之跋为后人妄造,米芾之跋语则是将米氏所跋燕肃《楚江秋晚图》之语略作改动,然后摹写于本画之上,从而增加此卷的可信度。这种作伪手段,在今天的书画市场上仍能看到。

通过对初、续、三编所使用的鉴定方法做大致的统计可以发现,《初编》更侧重继承传统的笔墨质量、布局结体分析法,自《续编》至《三编》,其著作理念则「赏」而「鉴」,评判标准由「笔墨水准」到「流传有绪、著录可靠」,鉴定方法由单一到综合各类鉴定方法,其脉络有了方向性的转变和确认。这种由《初编》、《续编》到《三编》在侧重方法上的变化,其发生的背后隐含着怎样的历史背景?是什么原因使得《石渠宝笈》在由「赏」到「鉴」的历史趋势下,最终达到书画「鉴定」这一鉴藏史意义完成?这些都需要我们对当时的学风和社会背景作出深刻分析。

学术风气之变

通过对《初编》所作的分等情况可以看出,《初编》编者具有相当高的书画鉴赏水平。虽如此,但以笔墨结体为主的鉴定方法容易造成主观臆断,实用性和可操作性都因人而异。单纯运用这种方法往往不能孚众,甚至造成鱼目混珠的错误。既然传统的方法问题颇多,那《初编》《续编》又为何会广泛运用?较为科学的新型鉴定方法为何到《三编》才成为主流?我们认为这与编著者的身份和学术风气有很大关系。

《石渠宝笈》跨七十余年始成,参与编纂者凡三十一人,初编十人,续编十人,三编十一人,并无重合。根据刘迪《〈秘殿珠林石渠宝笈〉初续三编之编纂及版本情况考述》一文中的考证,可以知道:《初编》《续编》编者各十人中分别有八人、七人,本人的作品就被著录于《石渠宝笈》各编。在其正史传记中对其书画专长都有记载,如《初编》编者张照「书法精工,实为海内所共推重」,陈邦彦「书法酷类董华亭,尤工小楷,行草出入二王而得香光神髓」。梁诗正「临池初学诚悬,继参文赵,晚师颜李,格凡三变」,励宗万「书圆劲秀拔」,董邦达「工绘事,御制诗题咏甚多」。(见《清史列传》卷十九《大臣画一传档正编》)同时,「他们也更为频繁地参与皇帝日常书画鉴赏活动中,有机会获睹内府之收藏,从而在实践中提升其书画鉴赏水平」。因此,他们经验主义地把握细腻的笔墨变化,并从绘画书写的功力上和风格上判断真伪和断代;而细审《三编》编者,大都为博学之家,在学问上更胜一筹,「在文献征引上用功更勤,但对书画本身的鉴选水平似乎稍有逊色。他们参与皇帝书画的鉴赏活动较少。嘉庆皇帝喜欢与皇室成员一同鉴赏书画……此与乾隆不同」。

张照像

据梁启超《清代学术概论》所述,有清一代考据学之启蒙期,实肇端于清初顾炎武、阎若璩诸人,及至乾隆年间戴震、惠栋二师而进入全盛期。乾隆二十年(一七五五年),戴震「避仇入都」,其训诂考证之学得钱大昕、秦蕙田、纪昀等人褒举,名重京城。此事于京师考证学风之盛关系甚大。此后,考证之学风浸深且广,历数代而不衰。正如梁启超所言:「清代考证学,顾阎胡惠戴诸师,实辟出一新途径,俾人人共循。贤者识大,不贤识小,皆可勉焉。中国积数千年文明,其古籍实有研究之大价值,如金之蕴于矿者至丰也。」

将文献看作一切学问的宝贵矿藏,实事求是地通过大量考证材料解决问题,这种方式逐渐成为当时最为权威的治学途径,被广泛地运用各个学术领域。使得乾嘉以降,文献考据、训诂疏证的朴学成为学术的主流。

通过梳理《石渠宝笈》三部书籍的编修过程,可以发现:成于一七四五年的《初编》正对应乾嘉学派之启蒙期,学术风气犹多纷杂。《续编》成于一七九三年,考证学风浸盛,阮元参与其事,已可见徵实之学渐染之迹;但当时虽已有惠栋、戴震等人的传播,但较多地应用在经史领域,「不过居一部分势力」「粗引端绪,其研究之漏略者,不一而足」。盖于书画鉴定之领域影响不大。而《三编》成书于一八一六年,此时乾嘉学派已然「群众化」,当时各类学术思想与方法均被乾嘉考证之学所笼罩。且考《三编》编著诸人,本身就是当时著名的博学鸿儒。他们在鉴定的过程中,更加信任文献,利用擅长的考据方法,将书画实物与文献目录相校,考证跋语藏印的真伪,并按时代顺序梳理递藏谱系,从而得出鉴定结论的方法,是将前代人不成熟的运用加以系统化、规范化并形成鉴定范式的最终结果。治学风气的改变,成为《石渠宝笈》由《初编》、《续编》以笔墨鉴定为主,到《三编》以文献考证为主等方法侧重之转变的历史原因。

一代之书画文献,在历史之纵轴与同类之横轴的定位中显现出自身特色;反之,这种特色又包蕴着特定时代之精神,成为我们了解时趋之变的门径。可以说,《石渠宝笈》不仅是「书画鉴定」这一范畴在方法论意义上集大成地显现与应用,《石渠》三编鉴定方法和风格的变化,成为我们近观乾嘉时期朴学学风的重要渠道。

我们考察《石渠宝笈》在鉴定学史上的意义及其学术背景,就是要将其放在中国古代书画鉴藏史的大脉络下,观察其代表的时趋;通过研读其文本本身以及周边文献,将零散的个案联系起来,从而获得对《石渠》君臣的鉴定知识结构和具体方法的整体把握,观察《石渠宝笈》如何回应新的时代要求;最终跳出《石渠宝笈》文献,探寻三编之差异所反映的清代学术风格之变化,从而完成对于《石渠宝笈》由外至内,由表及里,由宏观到深入的鉴定学史维度的考察。

阮元像

正如上文所析,清宫书画收藏不仅承继历代宫藏,而且征收私人如梁清标、孙承泽、卞永誉和安岐等人的藏品,这就使得《石渠宝笈》在收录之时需要对这些作品分出高下与真伪。从书画鉴藏内部来说,《石渠宝笈》的产生与当时收藏的要求相符,与鉴定界的鉴定水平的不断提高和完善相应。通过研读《石渠宝笈》对于晋唐五代作品的鉴定可以发现,其鉴定水平的提高,实则由于鉴定方法的不断完善和创新。虽然初、续、三编都处于以「鉴」代「赏」的历史大潮中,但《三编》不同于前两编的特点,正是乾嘉学派严谨考据、善用文献材料的朴学学风扩展至书画鉴定领域的真实体现。在这样的学风和治学门径的影响下,书画鉴定也不再只是文人骚客间谈笑品评的赏玩,更多的是实事求是的严谨认真,以及去伪存真的理性思考。