新媒体素养教育的自组织境域研究

2016-06-23甘险峰张成良

■ 甘险峰 张成良

新媒体素养教育的自组织境域研究

■ 甘险峰张成良

【内容摘要】伴随着新媒体行业的迅速崛起,有关新媒体素养教育的话题也不断引起人们的关注。本文通过引入自组织理论,提出自组织理论境域下新媒体素养教育的可行性。根据新媒体素养序参量:认知力、解读力、批判力、参与力和创造力视角,从教学关系、教学情景、教学组织和教学内容几个方面着手开展自组织系统建构,并根据因子模式对研究对象进行新媒体素养水平的测评,确定自组织系统教学活动的有效性。通过测评发现,自组织境域内的实践主体新媒体素养水平显著提升。

【关键词】媒介素养;素养教育;新媒体;自组织;序参量

当下,有关媒介素养教育的研究大都集中于媒介素养的教育策略方面,其中,大学生使用新媒体的媒介素养教育研究引起人们广泛的关注。①有研究者认为,大学生应该具备能够认识到何时需要媒介信息,有做出定位、评估,并有效利用所需媒介的能力。②从信息技术的视角来看,信息素养包含着媒介素养且外延更为广泛,以美国为代表的学者有着不同的研究路径,华盛顿州立大学的罗庇克提出通过在线媒介素养教育提升远程大学生信息素养的研究思路。在此基础上,通过定量测试的方法确定媒介批判与信息素养之间的相关性,以此确定大学生媒介教育的显性作用程度。此外,在媒介批评基础上产生的媒介素养研究也成为一个新的关注点,由此形成以内容为分析对象媒介批评与媒介素养相结合的研究案例。③

总体来看,西方有关媒介素养研究呈现学科横断式的交叉整合态势,并以定量分析为主要研究手段。和西方媒介素养研究相比,中国的媒介素养研究呈现出一般论述多于实证、以特定群体为研究对象的诸多特点。

随着新媒体的出现,以新媒体素养为主要教育目标的教育模式开始出现,然而,对于新媒体素养教育的研究实践,目前还仅限于媒介素养教育的延伸与补充,事实上,新媒体思维共享在新媒体素养教育中体现为新媒体自我教育内容的共享。为此,我们提出有别于新媒体专业教育的自组织系统教学活动,以此提高学生的新媒体素养水平,通过自组织学习,突破院校围栏,从而完成新媒体素养的提升与扩散。

一、自组织理论视域下的新媒体素养教育

在互联网建构的交互式新媒体文化环境中,新媒体素养教育已经超越了媒介教育的本身,引申为一种新的文化范式:从“释放”式媒介素养教育走向“自我赋权”式的开放教育④。赋权是以“行动”为最终目标,在主体自觉意识下完成自我实现和造就。事实上,一种新兴媒体的出现,总是伴生一种新文化景观的出现,新的文化要么通过自上而下的组织教育得以传播推广,要么通过自下而上的自组织协同递进。由于文化教育的延迟属性,而新兴媒体发展又不以教育组织为目的的演进与扩散,因此尝试推进自下而上的自组织教育活动,对于新媒体素养教育而言更利于开展与扩散。

在既有的社会群体新媒体实证研究中,研究者往往关注于农民工、公务人员、大学生等目标群体的媒介素养,研究结果表明:上述群体新媒体素养水平整体偏低,媒介使用与自身工作、学习相关度不高,仍处于一种以“释放”为主的传统媒介收受状态。⑤这种新媒体素养现状既影响到新媒体使用,也迁移到用户个体日常的生活、学习,逐渐形成负面的新媒体收受文化环境,对新媒体形态进一步演进产生极大的负面影响。

从教育属性来看,赋权式的新媒体素养教育属于“实践型”教育范式,⑥这种范式对传统媒介素养教育而言无疑提出了新的要求。这意味着在个体认知能力基础上,重构个体在情感、理性、道德等方面的认知结构。显然,这种赋权过程是不能指望学生本体做出全面而完整响应的,它更需要核心的持续作用与影响,这个核心既包含课堂教学的核心——教师,也包含学生在课外人际关系中处于核心地位的意见领袖。

“赋权”是一个过程,是传统媒介素养教育未曾关涉的课题,却又是新媒体素养教育的主要目标,自组织则是解决新媒体素养教育过程中系统赋权的重要途径。因此,在现有的新媒体形态演进语境下建构符合新媒体素养教育的新范式,就不能忽略自组织原则在教学活动中发挥的作用。

(一)自组织理论

组织按照运行的特有形式,可以分为他组织(organized)和自组织(self-organizing)。有关自组织的概念,协同学创始人哈肯认为:“如果一个体系在获得空间的、时间的或功能的结构过程中,没有来自外界的特定干涉,我们便说该体系是自组织的。”⑦系统学往往也把自组织看作是系统内部自在的一种方式。对于自组织理论范畴的表述,苗东升和吴彤认为:“自组织指一种有序结构自发形成、维持、深化的过程,即在没有特定外部干预下由于系统内部组分相互作用而自行从无序到有序、从低序到高序、从一种有序到另一种有序的演化过程。”⑧作为复杂系统的运行动力,自组织具有特定的组织结构,以此形成稳定的过程演化。首先,由非组织化到组织化的过程,这一过程从混乱到有序,意味着新结构的萌生和组织的起源;其次,由组织程度低到组织程度高的演化,这一过程带有明显的跃迁的特征,从低组织程度到高组织程度,是系统内部组分结构程度达到确定临界点,在没有外在动力干涉情况下实现的可自续的扩散过程,意味着系统的稳定和规模不断增大;再次,在确定组织层次上稳定复杂结构并通过边际扩散与外在系统形成交流,这一过程不仅是组织层次从简单到复杂,还包括自组织过程的溢出。

(二)新媒体素养教育的自组织特征分析

与媒介教育相比,媒介素养教育有着明显的不同。从组织层面上来看,媒介教育一般指课堂教学过程,是由教师组织教学过程的他组织教学活动;媒介素养教育则以认知客体使用媒介的能力为前提,是自组织与他组织共同作用而自组织占据主导地位的学习过程。关于课堂教学活动中的自组织行为,学者王林认为,“教师与学生的关系是区分教学过程是自组织还是他组织的关键,如果教师是学生所依赖的组织核心,学生在教师的组织、帮助下,能自觉、有趣、有效地学习,师生间的互动使教学系统成为一个有机整体,这个系统产生的有序结构就是自组织的”⑨。由此可以看出,基于课堂的新媒体素养教育的自组织过程,有其自身显著的特征,具体表现在如下方面。

第一,教学系统的开放性。新媒体素养教育的系统开放意味着课堂边际的开放,形成一个能够使信息大量流入并进行交换的教学系统,包括网络大数据使用、新媒体环境中意见领袖的引导以及教师的适时组织。第二,子系统间的非线性协同作用。竞争与协同是系统演进的基本动力,新媒体素养教育就是通过师生子系统、媒介子系统、传播信息子系统等多个子系统之间形成的协同发展,获得自组织的结构动力。第三,系统内部各要素之间的有机关系。系统的演化源自于不同层次的各种要素之间所形成的彼此关联性耦合,在课堂教学系统内部,作为教学活动主体的学生通过彼此之间形成的结构关系和功能的赋予,使教学系统成为有机的完整的组织结构。第四,自组织活动对人的关照。课堂教学自组织活动强调的是“以人为本”的逻辑关系,新媒体语境恰恰也强调用户的个体体验,因此二者的结合是对人性的整体性关照,对于促进建设终生学习型社会具有积极意义。

二、自组织境域下的教学模型及协同策略

(一)序参量的确定

根据学者鲁宾分析,新媒体素养的评价指标主要涉及三个层面,即能力模式、知识模式和理解模式。就能力模式而言,指公民所具有的获取、分析、评价和传输各种形式信息的能力,侧重的是对于信息的认知过程。基于鲁宾的媒介素养模式,我们根据自组织行动中序参量的要求,根据能力模式、知识模式和理解模式的特征以及现实要素的考虑,确定认知力、解读力、批判力、参与力和创造力为自组织境域下的序参量。

新媒体认知力,是指了解新媒体运作方法和流程,了解新媒体的特质、功能、规律等方面的能力。贝斯特(Best)就在1989年把新媒体知识解释为陈述性知识和程序性知识。解读力是指能读懂新闻,发现新闻背后的含义。批判力指认识新闻信息背后的劝服、操纵意图,甄别媒介内容的好坏真假,给新闻挑错。新媒体的批判设置了显著的文化语境,就是立足于批判的价值立场、传播观念和理论背景,对于新媒体传播过程中形成活动的影响机制、人际关系、与众关系、新媒体的基本形态、新媒体的信息文本及内容以及新媒体与社会活动的相关影响等所进行的理论观察、分析、评价等批判性反思活动。参与力是指通过参与新媒体信息传播,提高个体新媒体社区公共事务参与力度,由此形成特定的新媒体舆论。在具体的测评过程中,我们把参与力细化为二级指标,包括新媒体社区参与的功效意识、新媒体环境中的公共事务参与意向。创造力是指有能力去核实并参与传播新闻信息,并能从事媒介产品的制作实践等。新媒体创作力是衡量新媒体使用过程中文化、社会、经济价值生成的动机和能力。新媒体时代最典型的特征不仅是新媒体参与,还包括线上与线下的协同与融合,这其中文本写作与发布是一个重要的衡量指标。

(二)促使新媒体教育教学自组织系统协同的策略

1.教学关系:建构和谐稳定的协作型教学关系

作为系统内同一性要素的教学关系主体,自组织系统内的师生关系从来不是单向度、即时性的,而是多元立体的、带有绵延性的双方协商的协同教学过程。作为自组织内的核心组成要素,教师的地位相当于新媒体传播活动中的意见领袖,其所承担的教学议程设置对于建立新型的民主与平等的师生关系、转换传统师生关系的定位,具有积极的意义。自组织视域下的新媒体素养教育教学关系带有显著的非线性趋势,这种非线性既包含教师与各个学生之间形成的辐射状教学互动关系,也包含作为学生的要素之间的非线性关联,每一个学生都能够成为有关新媒体认知的话语中心,同时他们也作为知识的接受者而存在。

2.教学情境:创设边际开放的认知情境

传统的教学活动往往只关注课堂教学环境,甚至以课堂教学作为教学的代名词而存在。事实上教学环境是开放而连续的,教学环境既包括实体意义上的课堂环境,也包括虚拟的线上教学模式。创设有利的认知情境,使课堂教学自动延伸到线上,学以致用,通过新媒体使用与操作,形成知识与认知实践逻辑上的重合,使有关新媒体知识的获取成为可能。创设有利的文化环境,使教学活动处在新媒体传播活动的开放环境中,各种附有新媒体文化的创新性技术设计随时可以进入教学系统。师生始终了解新媒体发展的最新动态,并就此开展广泛而积极的讨论。如有关物联网取代互联网相关知识的收集与讨论等。

3.教学组织:打造全员交互参与式新媒体使用时空

自组织境域下的新媒体素养教育,强调系统内各要素的参与。所谓参与,就是指“个体卷入群体活动的一种状态,即指个体在群体活动中是否‘在场',是否与其他成员进行互动等外显行为,也包括个体在认知和情感方面卷入和影响群体活动的状态和程度”⑩。新媒体素养教育,强调学生对于新媒体的参与程度,这种参与是一种拟态的“在场”,其关涉的群体也并非封闭班级内部的师生群体,而是有着无限外延的虚拟群体,他们通过不同的新媒体节点进入新媒体场景,通过参与式的互动交流,完成对于新媒体的使用(包括赋权)。因此,从时空视域上来看,自组织下的新媒体素养教育既包括狭义上的课堂教学组织,也包括广义上的学生之间的组织关系,以及师生打破时空限制与其他在线群体之间所形成的组织关系。由此可见,新媒体素养教育的自组织过程完全弱化了传统意义上的教师中心地位。

4.教学内容:建构多元开放化教学课程

与其他所有教学内容不同的是,新媒体行业的内容是不断延伸与扩展的,其内容本体也并非孤立不变,因此有研究者认为新媒体专业定位的核心是“媒介形态创新”⑪。着眼于新状态下的新媒体形态的不断演进创新,应该着力把教学过程看作是师生为实现教学任务和目的,共同参与,通过协商、沟通与合作,形成交互式的影响,以动态生成的方式推动教学内容的确立过程。⑫教学内容的动态生成过程,实际上就是一个自组织过程,其具有一定的不确定性和模糊性。在建构多元开放性教学课程的过程中,自组织的调控手段在于,它能够通过诱发原生态敏感事件的发生,引导个体或系统进行动态的生成。⑬在对教学内容多元解读中,教学内容随着社会情境的变化而形成连续的动态生成点。作为教学活动的核心,教师应该主动设置相关议题,引导新媒体形态客体中变量的存在,进而引导教学内容的动态生成。

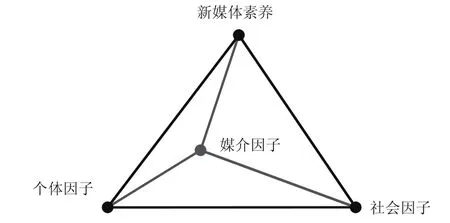

三、新媒体素养教育的自组织评价

教学活动是一个知行不断循环往复的过程,教学反馈是引发教学活动良性循环的关键环节。正如自组织境域下教学内容的动态生成一样,教学反馈也不可能通过单一的考核方式加以评定。从系统的角度来看,作为教学活动良性循环的一部分,通过建构一种积极有效的测评方式能够强化系统的自组织运行效果,带动新媒体素养教育水平的整体提升。在具体的有关新媒体素养水平测评的反馈活动中,我们通过前文中提到的认知力、解读力、批判力、参与力与创造力作为个体新媒体素养的基本指标,把个体因素、社会环境因素和其他媒介影响因素作为外延的影响指标加以考评。由此提出因子评测模型。

(一)自组织境域下因子评测模型

按照系统学理论,新媒体素养本身也受到系统内其他子系统各不同因子的影响,这些影响或多或少对新媒体素养教育带来了一定程度的影响。受因子模式实证研究的启发,我们通过“因子分析”建构起立体的新媒体素养模型(见图1)。

图1 因子分析模型简图

1.点要件分析

“因子”模型包括点、线、面共同建构的模型要件,其中,作为点要素的因子是模型的重要组成单元,包括个体因子、媒介因子和社会因子。以系统论的角度来看,个体因子是模型的本位系统因子,包括上文中提到的认知力、解读力、批判力、参与力与创造力。媒介因子既包括新媒体内部各种相关要素,也包括传统媒体的相互作用。这种作用可能是协同的,也可能是对立的,在媒介融合的语境下,协同性得到了更多的实践发展。社会因子包括文化、政治、司法等子系统。社会因子对新媒体素养的影响是连续而开放的,因此新媒体素养培养过程也应该是动态而连续的。

2.线要件分析

线要件主要揭示了各点要素之间的相关性。在前文中提到的个体因子、社会因子和媒介因子对新媒体素养形成直接作用,实质上这种作用也是一种线性关系,即个体因子—新媒体素养、媒介因子—新媒体素养、社会因子—新媒体素养,这三种线性关系决定了新媒体素养的影响要素。除了以上三种主要线要件外,个体因子、社会因子和媒介因子三者之间也形成一种新的相互关系,被称为弱线性关系,包括个体因子—社会因子、社会因子—媒介因子、个体因子—媒介因子,这三种弱线性关系在一定程度上也影响到新媒体素养的形成过程,虽然是间接的,但也是系统内相互作用的结果。此外,面要件对新媒体素养也产生一定程度的影响。

在“因子模型”研究思路中,点要件是对新媒体素养进行描述性研究的前提,线要件是对新媒体素养进行阐释性研究的基础,面要件则是对新媒体素养进行系统性研究的关键。

(二)新媒体素养“因子模型”的测评

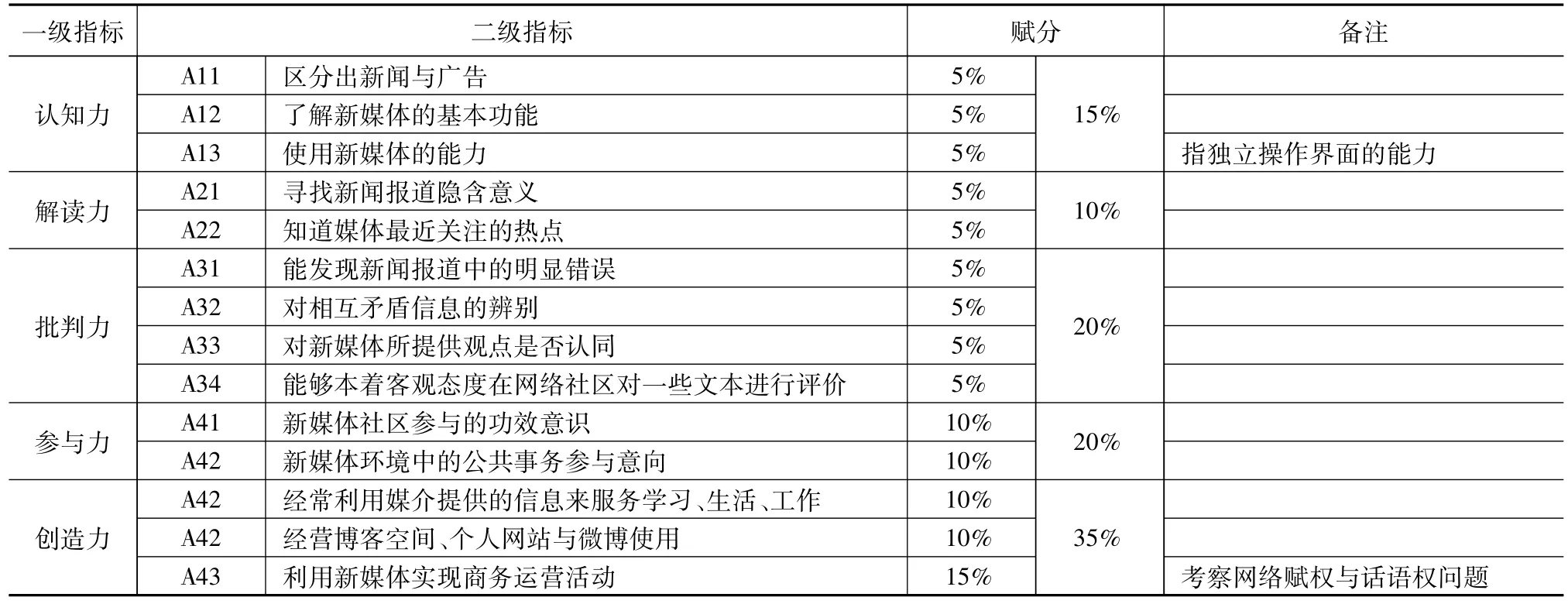

1.新媒体素养基本指标分析

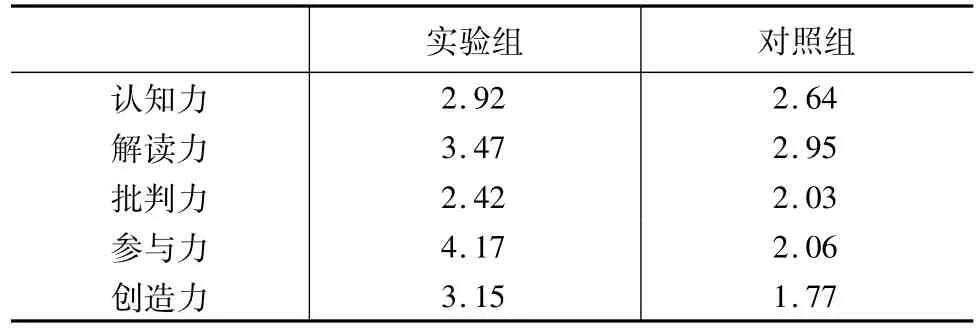

基于鲁宾的媒介素养模式,根据现实要素的考虑,我们前述的“五力”作为新媒体素养基本指标加以确定并测评。具体指标如表1所示。

2.新媒体素养的附加指标

新媒体素养的附加指标包括因子模式中的如下几个方面。

社会因子。社会因子中政治认知强调受调查者参与社会公共事务的兴趣和意愿;交际关系则强调在不同社会关系背景下人际交往情况及影响;专业背景则强调从事工作与新媒体的相关性。

表1 媒介素养指标因子分析

媒介因子。媒介因子主要强调的是传统媒介等接触和使用情况与新媒体素养水平高低的相关性,以此确定传统媒介知识是否对新媒体素养水平产生迁移作用。

个体因子分析。个体因子的分析主要强调受访者个体品质、动机以及兴趣等对其参与新媒体传播的影响。网络论坛、网站新闻跟帖评论、博客、个人主页等空间是个体话语表达最为活跃的场所,这些空间发布的贴文都有可能成为受关注的网帖,被广泛转载和浏览。因此,发帖是体现个体表达的组成形式。

四、新媒体素养教学系统自组织的案例分析

通过教学活动实践和基于大学生新媒体素养水平高低的测量,确定自组织活动对于大学生新媒体素养的影响,进而来修正、补充自组织行动中的实际问题,以更好地促进新媒体素养教育水平的提高。

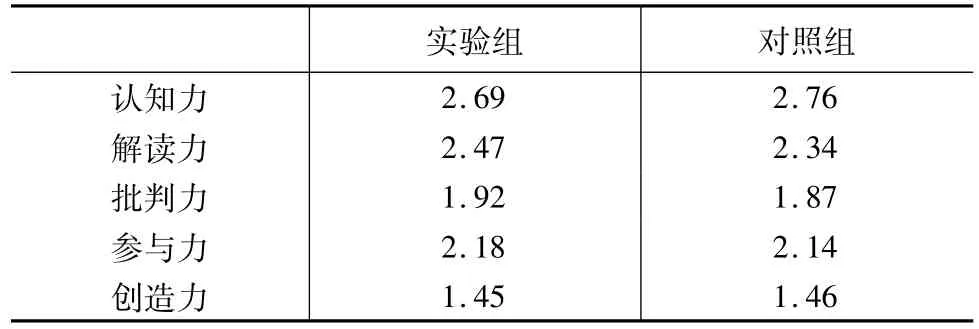

具体的案例测评中强调两个反馈式分析维度,一是自组织教学活动组与对照组的新媒体素养水平统计;二是自组织教学系统内大学生新媒体素养水平与自组织活动的相关性分析。为了获取详实有效的测评数据,我们以鲁东大学广播电视编导专业2013级学生为测评样本,120名学生分成实验组和对照组。实验组60人根据《新媒体概论》课程设置进行为期4个月的自组织教学,余下的对照组60人则没有经过类似的教学系统训练。

1.新媒体素养水平的测评

为了提高测评效果,我们严格控制实验条件,确保实验组与对照组在相同条件下开展实验,对于测评结果的统计则通过使用SPSS软件等加以实现。

均值按“很符合”到“不符合”依次赋值从5至1分计算,越接近5表示相应的能力越强。

表2数据是开展自组织教学活动前的一次测评结果,从测评结果来看,实验组在解读力、批判力和参与力略微高于对照组,而对照组在认知力和创造力也略高于实验组,就整体而言,两个组的新媒体素养水平相差并不明显,这与两个组根据选课随机组成有一定关系。

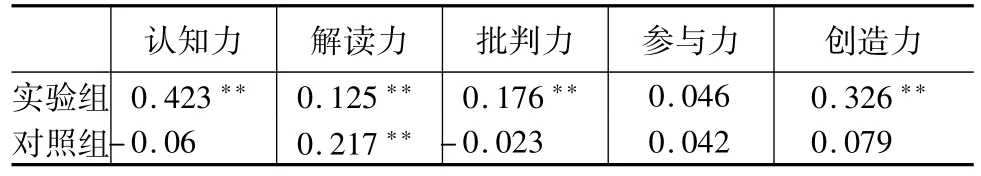

经过一个学期的自组织系统教学活动,我们从设计教学活动中强化教学关系梳理、教学情境设置、教学组织的多元开放、教学内容的动态生成等诸多方面入手,系统地整合教学资源,在经过多个轮次的实验实践教学后,学生的新媒体素养水平整体得到提升,为了验证实验的效果,我们在2016年初进行了第二次对照测评(结果见表3)。

表1 自组织开展前新媒体素养的五要素测评及统计

表1 自组织教学活动后新媒体素养的五要素测评及统计

均值按“很符合”到“不符合”依次赋值从5至1分计算,越接近5表示相应的能力越强。

上述结果可以初步确定,对照组同学的新媒体素养整体水平不高,亟待提高教育水平和渠道,此外,新媒体素养的五个要件(认知力、解读力、批判力、参与力和创造力)对现实具有解释力,其足以比较准确描述受调查对象的实际新媒体素养水平。

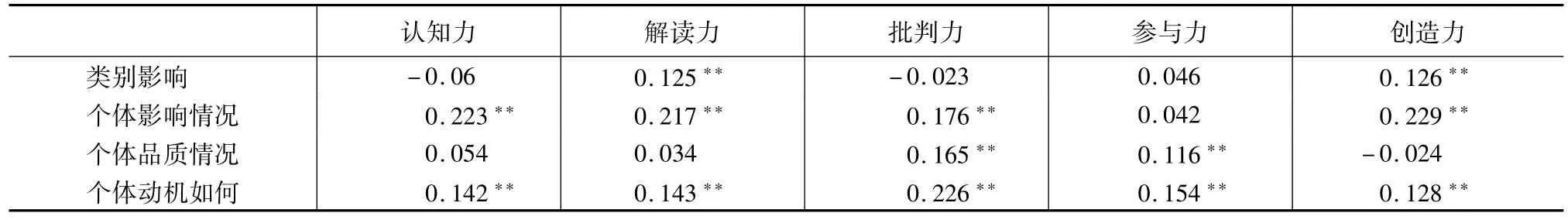

2.“因子模型”中的关系分析

在获得实验组与对照组新媒体素养测评指标的基础上,我们进一步确定两组同学个体因子与新媒体素养之间的相关性,由此确定自组织系统教学的有效性。具体而言,信息处理能力强的个体往往具有较高的新媒体素养,根据Pearson相关系数统计得出个体因子各要素与新媒体素养各要素之间的相关关系。

表1 新媒体素养五要素与实验组个体的净相关分析

注:控制变量包括个体因子的类别、影响、品质、动机等;**在0.1水平(双侧)上显著相关。

从表4的净相关分析来看,实验组同学除了参与力外,认知力、解读力、批判力和创造力均呈现出显著的正相关,参与力也具有一定的相关性。对照组同学除了解读力、参与力、创造力呈现出正相关外,特别是解读力呈现显著的正相关,认知力和批判力呈现出负相关。这表明经过一学期的自组织系统教学活动后,大学生新媒体素养水平有了显著的提升,同时也说明,单纯指望缺少教学活动的自组织行为,新媒体素养的提升是有限的,系统内活动也往往无序。

在上述分析的基础上,我们进一步对实验同学的个体因子与新媒体素养的相关性进行数据分析,以确定哪些个体要素能够对新媒体素养产生影响。

表1 实验组个体因子与新媒体素养之间的净相关分析

类别影响对于认知力和批判力的影响并不显著,而对于解读力、参与力以及创造力有着显著的影响。其中创造力和解读力影响显著(相关系数分别为0.126、0.125),认知力和批判力并不显著(相关系数分别为-0.06、-0.023)。

个体动机对于新媒体影响要素呈现显著影响,也就是说个体动机对于新媒体素养影响深刻,个体动机越强,个体的新媒体素养也越强。

通过新媒体素养的相关系经测评可以看出,自组织教学活动是提升新媒体素养水平的内在动力,这种提升往往是通过对于个体的释放与赋权作用而形成的,个体变量因为自组织系统教学而发生变化,进而影响到个体新媒体素养水平的提升。当然,除了带有显著课堂教学特征的自组织境域,未参加自组织系统教学的对照组同学,也能够产生一定秩序的自组织活动,与系统化的自组织教学相比,原生性的自组织在秩序生成、个体赋权等变量上相对缓慢甚至是停滞的,这也是课堂教学系统自组织境域行为的价值所在。

自组织是系统秩序化的动力结构,当然系统的自组织归根到底还是人的自组织,只有实现了学生主体的自组织,即自主反馈和评价,采取发展、协调性的评价策略,通过反馈与评价机制,才能提高自组织的有效运行。

应该说,将复杂的自组织理论应用于新媒体素养教育是一个理论与实践相结合的过程,除了理论模型的建构,设计长期、周延的实践验证,以确保课堂教学自组织研究的顺利进行,将是今后一个时期的研究重点。

注释:

① Jones,Johnson-Yale,Millermaier & Pérez,J.S(2009).College Students' Internet Use: Race,Gender and Digital Divides.Journal of Computer-Mediated Communication,14: 244.

② Van de Vord,R.(2010).Distance Students and Online Research: Promoting Information Literacy through Media Literacy.The Internet and Higher Education,13(3): 170.

③ Cynthia Kalodner.(2006).Media Literacy as a Prevention Intervention for College Women at Low-or high-risk for Eating Disorders.Body Image,3(1): 35-43.

④ 廖峰:《制衡视角下媒介素养赋权范式的新诠释》,《中国广播电视学刊》,2015年第2期。

⑤ 张成良:《新媒体素养论:理念、范畴、途径》,人民出版社2015年版,第153页。

⑥ 闫方洁:《从“释放”到“赋权”:自媒体语境下媒介素养教育理念的嬗变》,《现代传播》,2015年第7期。

⑦ H.Haken.(1988).Information and Self-Organization: A Macroscopic Approach to Complex System,Springer-Verlag,p.11.

⑧ 苗东升:《他组织——系统科学的另一片视野》,《光明日报》,1999年3月2日。

⑨ 王林等:《高校自组织体育教学系统的要素及整体优化》,《山西师大体育学院学报》,2008年第4期。

⑩ 刘琼秀:《参与式方法在应用写作教学中的运用研究》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》,2009年第3期。

⑪ 鲍立泉、胡佩延:《新媒体专业教育定位研究——以媒介形态创新为视角》,《现代传播》,2014年第8期。

⑫ 叶澜:《让课堂焕发出生命活力》,教育科学出版社2000年版,第10页。

⑬ 王忠厚:《从混沌走向协同:课堂教学系统自组织境域研究》,西南大学博士学位论文,2011年,第135页。

(作者甘险峰系山东大学文学与新闻传播学院副院长、教授、博士生导师;张成良系中国人民大学新闻学院博士研究生,鲁东大学文学院副教授)

【责任编辑:刘 俊】