休宁山泉流水养鱼系统文化价值及保护利用*1

2016-06-23朱生东朱国兴

朱生东 朱国兴

(黄山学院 旅游学院,安徽 黄山 245021)

休宁山泉流水养鱼系统文化价值及保护利用*1

朱生东朱国兴

(黄山学院 旅游学院,安徽 黄山 245021)

摘要:安徽休宁是我国山泉流水养鱼发源地之一。休宁山泉流水养鱼系统传承千年,改善了当地居民生活条件,影响了当地人的思想观念,留下了鱼池、渔具、鱼俗、鱼龙舞、鱼故事传说等丰富的资源,成为中国重要农业文化遗产,具有历史、文化、生态、示范等价值。对休宁山泉流水养鱼系统进行空间保护,挖掘文化内涵,发展生态渔业、休闲渔业、乡村旅游等,对我国农业文化传承、农业可持续发展和农业功能的拓展具有重要的科学和实践意义。

关键词:山泉流水养鱼;农业文化遗产;休宁

全球重要农业文化遗产是联合国粮农组织在全球环境基金支持下,于2002年发起成立的项目,旨在全球范围建立起重要农业文化遗产及其有关的景观、生物多样性、知识和文化的保护体系。[1]截至2014年5月全世界被列为保护试点的项目共有31个,分布在13个国家。我国是最早积极响应并参加该项目的国家之一,[1]目前已有11个地方被列入保护试点。我国也是世界上第一个从国家级层面进行农业文化遗产评选与保护的国家,[2]2012年3月13日,农业部正式发文开展中国重要农业文化遗产发掘工作,[2]目前已经公布了3批,共62个项目。休宁山泉流水养鱼系统于2014年启动申报,2015年10月成为第三批中国重要农业文化遗产,也是我国第一个纯渔业农业遗产。

一、休宁山泉流水养鱼系统概况

(一)系统介绍

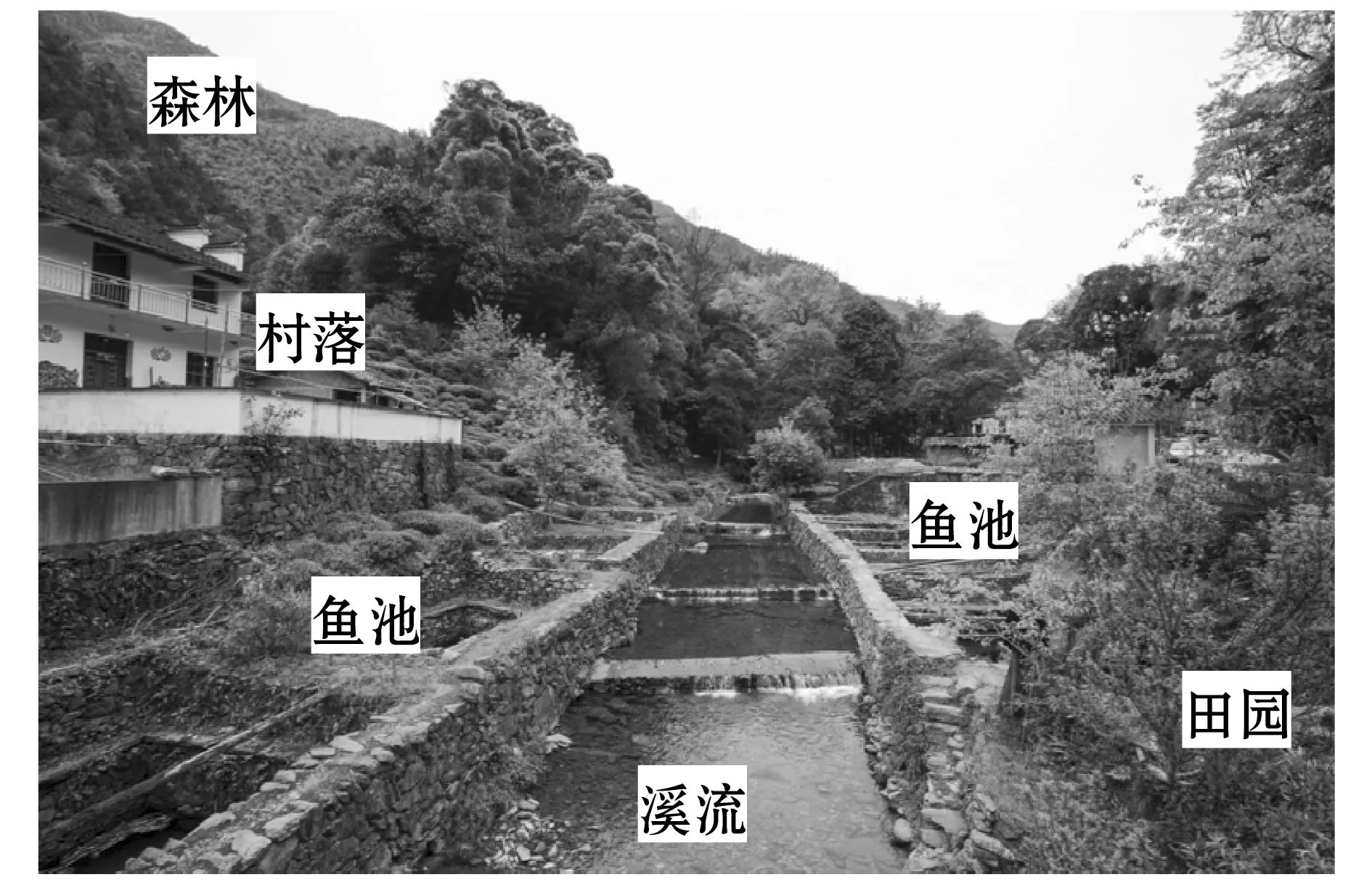

黄山市原名徽州,古称新安。休宁县隶属黄山市,为古徽州“一府六县”之一,位于安徽省最南端,新安、富春、钱塘三江之源,皖浙赣三省之交,背靠黄山,坐拥齐云山,是全球生物多样性分布中心之一。休宁山泉流水养鱼系统以“森林-溪塘-池鱼-村落-田园”为基本结构(如图1)。山上森林涵养水源,形成涵盖林木根部、落叶积层、山体土壤的“天然水库”。溪流从森林流出,经过村落,流经鱼池、山塘、小水库,流入山腰梯田、菜园、果园,最后汇入山下江河。[3]森林作为生产者,山中的动植物为村民提供了食物的需要和经济来源;山泉、溪涧保障了流水养鱼池塘需要的水量;水中浮游生物、池塘边的禾草、农户人家丢弃的菜叶以及剩菜剩饭等是鱼的饵料;鱼吃剩下的废弃物及鱼的排泄物流进田园,成为农作物生长的肥料。这种自然-人-鱼互利共生的空间结构,创造了人与自然高度融合,体现了生态景观合理、生态功能完整、价值多样、自然与人调节能力强的复合山泉流水养鱼生态系统,是传统技术条件下山区土地综合利用的最佳方式。

图1 休宁山泉流水养鱼系统

(二)发展历程

安徽徽州休宁、祁门等地是我国山泉流水养鱼发源地之一。宋,罗愿所撰《新安志》(1175年)载:“歙居山间,无大陂泽,其溪流清浅,春夏潦水注之则深,往往有鱼而不常得。疏池以养者,多鲤鲩与鲭。鲤黄鲩黑而鲭青,大率相类。首春鬻鱼苗者来自湖口界中,买纔数寸,日取草饲之,又蓄鲢其中,使相从以长。鲢,鱮也,大头而细鳞,鱼之不美者也。是数鱼者不过终岁盈尺矣。”[4]此段文献被农史学界公认为“我国有关人工混养之最早记载”。[5]也是目前所见到的最早的记载徽州山泉流水养鱼事实的历史文献。因此,在此之前休宁乃至徽州的山泉流水养鱼的实践早已存在,并呈现出一定规模和影响力的态势。据此推算,山泉流水养鱼的历史至少在840余年以上。且这种古老的养殖模式延续至今,改善了当地居民的生活条件,影响着当地人的思想观念,留下了丰富的文化遗产。

二、休宁山泉流水养鱼系统文化遗产

(一)文化遗产

1、鱼

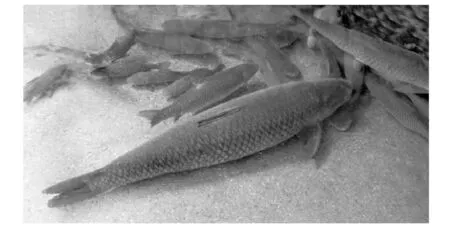

据罗愿撰《新安志》记载:“疏池以养者,多鲤鲩与鲭。鲤黄鲩黑而鲭青,大率相类。……又蓄鲢其中,使相从以长。”古代休宁山泉流水养鱼品种,主要是鲤、鲩、鲭、鲢四大类,如今的品种主要是草鱼和锦鲤两种(如图2)。其中最有名的是已经43岁的“鱼王”(如图3)。2015年7月13日中央电视台10套《走进科学》栏目以“草鱼王长寿之谜”进行了专门报道。

图2 休宁泉水鱼

图3 鱼王

鱼作为文化遗产的理由:1、鱼是系统主要的组成部分,也是主要的景观,鱼王鱼池已经是著名的旅游景点。2、鱼是系统的直接证据,流水养殖的鱼和普通的草鱼有明显的区别,流水养殖的鱼生长速度缓慢,养殖的时间越长,颜色越深。3、流水养殖的鱼喜欢全部聚集到一起,这和其他地方养殖的鱼的生活习性也是不同的。

2、鱼池

鱼池是休宁山泉流水养鱼最直接最多的证据,目前也可以说是最明显、系统的景观遗产。历史上,休宁县共有三四千口流水鱼池。根据普查,目前还有鱼池2000余口。鱼池的选址,主要在村落附近的山溪河流、渠道两侧或有泉眼的村落中间。鱼池的形状随地形和审美而异因人而异,有长方形、正方形、八角形、半圆形、圆形、葫芦形、扇形等多种(如图4)。

图4 圆形鱼池

3、渔具

据(宋)罗愿撰《新安志》记载:“首春鬻鱼苗者来自湖口界中,买纔数寸”。民国二十六年《歙县志·卷三》:“邑人恒养诸池塘,昔鱼苗来自湖口附近,买纔数寸,日饲以草,养至终岁约可盈尺。今则士人皆购鱼花于大通,鱼纔破卵,储以器担之,行途中喂以蛋黄,鱼渐长而水少,非所宜须分担储之,抵家畜于小池,越春而鬻,不复来自湖口。”如今保留下来的鱼苗运输工具、养鱼工具、捕捞工具等也是重要的文化遗产。

(二)非物质文化遗产

1、养鱼文化

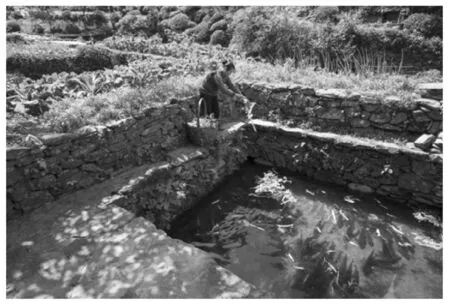

古徽州交通不便“陆路崎岖,水路险峻,故生计难,民俗俭。女人习甘澹薄,居乡者数月不得沾鱼肉”(民国十四年婺源县志·卷四)。这种勤俭节约的思想一方面是环境所迫,另一方面是传统乡风民俗所致。但长此以往必将对身体不利。为解决饮食营养问题,勤劳智慧的徽州人,利用地处山间,无大陂泽,溪流清浅,疏池以养鱼(如图5),既解决了有鱼而不常得的问题,满足了自己的日常需要,在节假日还可作为山里人待客的珍品。投放鱼苗的季节除了惯常的时间以外,还可能在家庭生育子女等喜庆时刻,作为一种纪念。

图5 喂鱼

2、护鱼文化

山泉流水养鱼集中体现了徽州人的生存智慧,折射了道家“顺应自然”的思想和儒家“天人合一”的理念,蕴含了朴素的环保观念。徽州社会非常注重对鱼类的保护。清乾隆四十五年(1780年)休宁北乡儒村吴氏宗族的族长等吴氏尊长针对棚民“砍树药鱼”等行为禀告官府,“勒石永禁”,禁止药鱼等行为。[6]祁门县环砂村保存有两块禁碑,其中一块是清代雍正九年孟春所立“放生碑”,位于湘东河畔,上刻“奉县令禁示”,规定“上至双河口起,下至弯袋坑口止”为“放生池”,这一段足有3公里为禁渔区,严禁捕捞鱼虾,只能供人们行善积德放生(如图6)。这体现了徽州自古就有良好的生态意识。

图6 禁渔碑

3、鱼俗文化

鱼进入徽州人的生活之后,人们在捕鱼、食鱼和用鱼祭祀等生产生活经历中,给鱼注入了多彩丰富的民俗文化内涵,形成了各种形式的鱼俗文化。休宁很多地方农历年初有接财神的习俗,有的地方把供后的活鲤鱼拿到江河放生,寓意“生意兴隆通四海,财源茂盛达三江”。明清以来休宁人家张贴《八宝图》,八宝之一的“玉鱼”谐音“有余”,反映“吉庆有余”的愿望,还有“鳜”和“贵”谐音,取“富贵有鱼”之意,“鲤”和“利”谐音,从“家家得利”之愿等。休宁人丰富多彩的生活,充满了鱼趣,鱼给千家万户带来了吉祥美好的祝福。

4、鱼龙舞

鱼龙舞是古徽州灯会活动和传统节日中秋、元宵节的重要活动内容。古徽州鱼龙舞约在宋代就已兴盛(如图7)。如宋词人辛弃疾在《青玉案·元夕》中描写了信州府(当时属歙州)元宵鱼龙舞的情景:“东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。” 这里“夜放花千树”,指的是元宵放灯,“鱼龙舞”实指玩鱼灯和龙灯。[7]清同治《祁门县志》记载:“八月中秋,夕设瓜果拜月,又缚稻草为龙,插香周遍,数人共持舞之,至涧东向送之,以祈丰年”。[8](P1033-1037)相似的形式还有舞板龙、嬉鱼灯等。

图7 鱼龙舞

5、鱼文学故事传说

休宁山多水重,自然耕种条件恶劣。这里的先民不畏艰险,因地制宜,创造了独具特色的农业文化。在长期的劳动生产和社会生活中,休宁先民,口头创作了大量反映时代和地方特色的民间传说故事。这些传说经过一代又一代口耳相传至今,已然成为一份弥足珍贵的文化遗产。作为农业重要部分的渔业,不乏感人、动听的传说典故。如凰腾鱼塘传说、百万厅传说、鹤城渔塘村“鲤鱼”的故事、山斗乡“鲢鱼联”的传说、茗州鲫鱼湾的传说、天圆地方两渔塘的传说,等等。

三、休宁山泉流水养鱼系统文化价值分析

一种新型文化的诞生必然是地域文化基础和自然生态相互作用的结果。博大精深的徽州文化底蕴和优美和谐的自然生态环境,是休宁山泉流水养鱼系统文化形成的基础,也是休宁山泉流水养鱼系统最独特的价值所在。

(一)博大精深的地域文化底蕴

作为古徽州“一府六县”之一,休宁是钟灵毓秀,人杰地灵之地。这里的人们崇文重教,诗书传家,文风昌盛,才俊辈出,百代不衰。历史上海阳四大家、朱升、汪由敦、戴震、孙起孟等人,成为人中翘楚。“三间茅屋书声响,放下扁担考一场”。这里从宋嘉定十年以来,出了19个状元,是名副其实的“中国第一状元县”。汪华、朱熹、王安石、徐霞客、唐伯虎、陶行知等历代文人墨客都留有萍踪或题吟。全国四大道教圣地之一的齐云山,以道教之秘、丹霞之奇、摩崖之绝、云海之美和田园之秀蜚声遐迩,是祈福养生之福地。

徽文化、道文化、状元文化和风水文化构成了休宁深厚的文化底蕴,繁衍千年的山泉流水养鱼系统和四大文化相结合,融入到当地的风俗习惯和民间文化艺术之中,成为山区民众精神依赖、宗教信仰的重要组成部分,在文化传承、文化繁荣方面具有广阔的拓展空间。

(二)优美和谐的文化生态环境

徽州地处皖南盆地中心,四面崇山峻岭锻炼了徽州人坚毅朴实的性格,“千仞写乔树,百丈见游鳞”的新安江,是这片土地的灵魂,也让徽州充满了灵性。2151平方千米的休宁,雄立于古徽州腹地,北枕黄山,南临五龙山,东连白际山,西襟六股尖。满眼皆山,群峰竞秀,云雾缭绕,绿海荡漾,郁郁葱葱。全县有林地面积约15万公顷,活立木蓄积量约450万立方米,森林覆盖率达82.8%。在雾霾横行的当下,休宁县成为“国家级生态示范区”及安徽省第一批“省级生态县”,空气质量优良率100%,远离雾霾,置身于天然氧吧。

党的十八大报告首次单篇论述生态文明,首次把“美丽中国”作为未来生态文明建设的宏伟目标。而千百年来,青山绿水、茂林修竹,居于其间,人与自然高度和谐相处,早就是徽州人的追求。房前屋后,利用自然,发展流水养鱼,过丰衣足食的生活,是徽州人的实践。休宁人一直在保护文化生态环境,建设美丽家园,打造“中国休闲养生之都”、“乡村旅游福地”。践行着习近平关于“绿水青山就是金山银山”的著名科学论断。因此休宁山泉流水养鱼系统是山区典型的农业生态系统,休宁山高流急,水在上游不能保持,挖塘养鱼,增加溪水在上游的停留和保持,营造多样的生态基底和多元的生态空间,对生物多样性保护、水土保持、水源涵养、气候调节与适应有重要意义,是徽州人守护文化生态环境的智慧结晶,具有重要的生态示范价值。

(三)丰富独特的文化景观

徽州村落大多依山而建,引水入村,水流经过家家户户,饮用或洗涤,也可凿池养鱼,植花种草,自得其乐。徽州民居大多有一方天井,具有通风排水、采光纳气的功能。居家之人端坐厅堂之上,便能晨沐朝霞、夜观星斗,深切契合着“天人合一”的哲学意蕴。有些家庭在天井中设置假山,摆放盆景,并砌池养鱼,可谓怡然惬意。鱼的品种除了鲤、鲩、鲭、鲢四大类,还会投放锦鲤、荷包红鲤,增加鱼的观赏性。因此徽州人养鱼是一种习惯,就像整个徽州是一个封闭的环境,家家户户再在自己的民居里营造一个自己的空间,而养鱼观鱼为这个空间增加了灵动性,陶冶情操、修身养性。室内鱼池与民居天井、假山盆景完美融为一体,形成独特的室内景观。

室外鱼池,往往建于山脚下、村落旁、小溪边,按照水流落差,一级级修建。一个个大大小小的鱼池和远处的青山白云,近处的溪流、村落和谐融为一体,森林-溪涧-村落-鱼池形成了一个完整的生态文化景观系统。这种山泉流水养鱼文化景观,具有古老性、独特性、可持续性等特征,是皖南山区农业景观的代表。

1800多年的休宁县史,积淀了“状元故里、道家圣地、养生之都”的美名,是系统形成的人文基础。“八山半水半分田,一分道路和庄园”的典型江南山区环境,是系统形成的自然基础。山泉流水养鱼系统是充满信仰和智慧的休宁人,在与其所处环境长期协同发展中,创造并传承至今的独特农业生态系统。其博大精深的生态信仰和乡风民俗,巧夺天工的文化景观和设施工具,集约高效的生产模式和历史经验,是人类农耕文明进步的历史见证,是人与自然和谐共处的东方典范。

四、休宁山泉流水养鱼系统保护利用战略

休宁山泉流水养鱼作为中国重要农业文化遗产,肩负着生产、生态、文化等功能。因此,必须确立“保护优先,科学利用”的原则,通过遗产的保护与利用来促进社会经济的发展,从而达到农业文化遗产保护传承的目的。但由于社会环境变化,休宁山泉流水养鱼发展面临诸多问题。

(一)休宁山泉流水养鱼发展面临的问题

1、生存环境改变的挑战

山泉流水养鱼系统是传统的农业生产方式,其存在和发展是建立在传统投入和传统观念的基础上的。但是,近年来随着城镇化步伐的加快,农村出现空洞化、空心化,成年劳动力流失已成为我国农村和农业面临的一个普遍问题,在山泉流水养鱼所在地——休宁也不例外。据调查,很少有45岁以下的青年人在家乡从事山泉流水养鱼活动。随着居民的老龄化程度加剧以及乡村人口向城镇的迁移,山泉流水养鱼如何继续传承是一个严峻的问题。

2、现代养殖技术的冲击

传统的山泉流水生态养鱼需要在山区农村开展,泉水温度低且喂养青饲料,养殖周期较长,与追求效率的现代生产观念相悖。同时,传统山泉流水养殖方式的直接经济效益和产量远远不及现代养殖方式。随着现代养殖技术的不断进步和生产主体现代意识的增强,建立在饲料喂养基础上的现代养殖方式快速扩展,其产量垄断了鱼产品市场,山泉流水养鱼已成为一种限制生产的养殖方式,房前屋后的流水鱼塘成为一种历史记忆。

3、遗产保护与农村发展的矛盾

山泉流水养鱼文化遗产保护的目标不仅要保护遗产的各个要素,而且要保护遗产各要素发展的过程,最重要的是要保证农业文化遗产的可持续发展。山村发展是大势所趋,山村落后的面貌需要得到改善,遗产地农村居民有权享有与城市一样的舒适生活环境和比较完善的生活保障。在这种情况下,如何既能改善山村居民的生活环境、使传统山村发展走上现代化的道路,又能保持特色、使山泉流水传统生态养鱼文化遗产得到原真性保护,就成为我们必须要面对的困境。

(二)休宁山泉流水养鱼系统发展战略

加强空间保护,挖掘文化内涵,扩大鱼文化的影响力,提高政府保护遗产的决心和居民保护的意识,从而在思想上坚持山泉流水养鱼的传承;发展生态渔业和休闲渔业等现代渔业,提高生产效率和收入水平,在实践中实现山泉流水养鱼的发展;发展乡村旅游,改善村民生存环境和生活水平,让人和鱼继续和谐共生。这是休宁山泉流水养鱼系统发展的必由之路。

1、加强养殖区生态文化空间保护

休宁山泉流水养鱼系统是人类文明和历史发展的见证。首先需要对流水养鱼的生态文化空间进行保护,一是要进行规划与管理,利用新农村建设和美好乡村建设的契机,加强当地生态环境的整治,二是保护休宁山区居民创造的人与自然和谐发展的以山泉流水养鱼为特色的渔业系统及其生物多样性;三是保护山泉流水养鱼过程中形成的生产方式、民风民俗、传统节日、文化信仰等,以及千百年来延续不断的农业生产创造力。

2、挖掘展示流水养鱼文化内涵

休宁山泉流水养鱼具有深厚的历史积淀,发掘、宣扬其内在文化具有重要的现实意义和必要性。一方面大力挖掘休宁山泉流水的文化内涵,收集相关实物资料,积极申报全球重要农业文化遗产。另一方面建立流水养鱼文化博物馆。休宁山泉流水养鱼具有悠久的历史和完善的生产技艺,完全具备建立流水养鱼文化博物馆的条件和基础。通过博物馆这个平台,让全社会加深对山泉流水养鱼的了解,丰富中国的渔业文化与民俗文化,提高了人们的兴趣和认识,起到宣传与推广的作用,增加它的影响力与社会效应,从而形成与乡村旅游很好的互动效果,以此带动和加速休宁乃至黄山市旅游业的快速发展。

3、发展生态渔业体系

生态渔业是一种现代化渔业体系,是现代渔业的发展方向。[9]休宁山泉流水养鱼是一种生态环保的生态渔业养殖方式。首先在环境选择上,基本上利用自然山泉流水,在河边修建鱼池,对环境没有造成破坏。其次鱼主要采用人工饲料,即植物饲料。黄山一年四季温度适中,四季都有青菜种植,小池流水养鱼冬季主要喂食白菜、油菜及瓜类,春夏秋季主要喂食青草、蔬菜茎叶及果实(草鱼喜食带有绒毛的植物,如南瓜茎、叶、花及很多青草)。再次,休宁山泉流水养鱼与水生态系统产生相互作用、相互依赖的关系,对其他生态系统水生植物、水生动物等起到积极促进作用,与农村“三生”形成良好的关系。随着生态环保、健康、绿色的饮食观念流行,休宁山泉流水养鱼必将再次火热起来。

4、打造休闲渔业旅游产品

自20世纪60年代以来,渔业与文化、休闲、娱乐、观光、餐饮等有机结合,形成休闲渔业,是一种新兴渔业产业形式,是现代渔业的重要组成部分和发展方向。[10]休宁千年山泉流水养鱼的历史,形成了一套养鱼、赏鱼、捕鱼、吃鱼的文化。这种文化和休闲业结合起来,用以下形态表现出来成为旅游产品。

(1)生产经营。以休宁渔业生产活动为依托,通过开发具有休闲价值的渔业资源、渔业产品、渔业设备及渔业生态环境等,让人们直接参与渔业生产,亲身体验捕渔活动。(2)生活服务。在休宁山泉流水养鱼区建立起以渔为特色的农家乐、避暑山庄、鱼庄等。让人们直接参与鱼类的养殖、垂钓、餐饮等,学会养鱼、捕鱼、烹饪鱼肴。(3)游览观光。走进休宁山泉流水养鱼区,结合齐云山等景点、综合开发渔业资源,“住古村落、看流水鱼、吃全鱼宴”,既有垂钓、餐饮,又能游览观景、休闲、度假。(4)旅游购物。山泉流水养鱼在满足自家食用和游客需求的基础上,可以进行深度加工,做成鱼干、罐头、鱼豆腐等,丰富旅游商品市场。(5)科普教育。通过建立渔业博物馆等形式,全面展示休宁山泉流水养鱼的历史文化,感受古人流水养鱼的艰辛与乐趣。

5、推动鱼文化与乡村旅游结合

休宁县基本形成了以休闲养生、民俗体验、农业采摘、赏花摄影等多元化乡村旅游格局。2014年全县总接待游客374.28万人次,旅游总收入291971万元。其中乡村旅游236.16万人次,占同期旅游接待人次的58.23%。把乡村旅游和鱼文化结合起来,是休宁乡村旅游发展的重要方向。黄山市百佳摄影点呈村具有特殊的太极地理环境、浓郁的乡土风情和大片的油菜花。素有“冷水鱼第一村”的徐源村,泉水鱼富含硒、钙等元素,肉嫩味美、营养价值高、纯天然无污染、品尝与观赏价值兼备。为此板桥乡从2013年开始连续举办了三届“赏呈村油菜花,品板桥泉水鱼”活动,受到广大游客的喜爱。随着休宁山泉流水养鱼系统成为中国重要农业文化遗产,休宁鱼文化乡村旅游必将大放异彩。

五、结语

由于交通不便,我国很多地方的山区居民都发明了山泉流水养鱼的方式,以解决吃鱼的不时之需。休宁的区别在于,他们把这种传统的养殖方式做到了极致,创造形成了一种独特的农业生态系统。这种系统流传千年,已经具有历史、文化、生态、示范等价值,对这种系统进行挖掘、保护与利用,不仅在于发挥它的文化遗产历史价值和社会功能的需要,更重要的是繁荣农村文化,推进现代农业发展、促进农民就业增收的需要,对我国农业文化传承、农业可持续发展和农业功能的拓展具有重要的科学和实践意义。这也是国家重视农业文化遗产保护的目的,是践行习近平总书记提出的“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的需要。

参考文献:

[1] 朱生东,赵蕾.徽州古村落农业文化遗产活态保护模式研究[J].中国农学通报,2014,30(11):315-320.

[2] 闵庆文.农业文化遗产保护传承利用与发展的新探索[N].农民日报,2013-05-24.

[3] 李文华等.中国重要农业文化遗产保护与发展战略研究[M].北京:科学出版社,2015.

[4] 罗愿撰,萧建新,杨国宜校著.《新安志》整理与研究[M].合肥:黄山书社,2008:56.

[5] 胡一民,胡荣根.池鱼混养——新安先人的杰出贡献[J].农业考古,1996(3):211-212.

[6] 朱平,陈琪.祁门县环砂村古代碑刻的发现与解读[J].黄山学院学报,2012,(l4)2:21-28.

[7] 陈双,任远金.古徽州“鱼龙舞”的文化内涵与现代流变[J].军事体育进修学院学报,2008,27(3):45-48.

[8] 丁世良,赵放.中国地方志民俗资料汇编(华东卷)[M].北京:书目文献出版社,1992.

[9] 李明锋.生态渔业论[J].渔业经济研究,1995,(4):5-l0.

[10] 赵蕾,刘红梅,杨子江.基于渔文化视角的休闲渔业发展初探[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2014,(1):45-49.

责任编辑:高雪

Cultural Value and Protection of Mountain Spring Water Fish Farming System in Xiuning County

Zhu ShengdongZhu Guoxing

(School of Tourism, Huangshan University, Huangshan 245021, China)

Abstract:Xiuning in Anhui Province is one of the birthplaces of mountain spring water fish farming in China. Xiuning mountain spring water fish farming system has lasted for over a thousand years, which improves the living conditions of local residents, affect the local people's ideas, leaving behind rich resources of fish ponds, fishing tackles, fish-dragon dance, fish stories and so on. It has become an important agricultural cultural heritage in China with the value of history, culture, ecology and demonstration. It is of scientific and practical significance for China's agricultural cultural inheritance, agricultural sustainable development and expansion of agricultural function by spatially protecting Xiuning mountain spring water fish farming system, exploring cultural connotation, and developing ecological fishery, leisure fishery, and rural tourism.

Key words:mountain spring water fish farming; agricultural cultural heritage; Xiuning

*收稿日期:2015-11-12

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目“徽州古村落农业文化遗产活态保护与遗产旅游整体开发模式研究”(12YJCZH320);安徽省哲学社会科学规划课题(AHSKY2015D66)阶段性成果

作者简介:朱生东(1972-),男,安徽太湖人,黄山学院旅游学院副教授,主要从事徽州文化资源的保护与旅游开发研究。

中图分类号:S937.3

文献标识码:A

文章编号:1672-335X(2016)03-0072-06