《礼记·月令》的生态智慧

2016-06-20陈文

陈文

(福建农林大学马克思主义学院,福建福州350002)

《礼记·月令》的生态智慧

陈文

(福建农林大学马克思主义学院,福建福州350002)

摘要:《礼记·月令》作为月令体裁系统化、成熟化的代表文本,以四季为经,历象物候与社会活动为纬,构建“天、地、人”三才整体关联的时空图式,生动地展示了中国古代天人合一的宇宙观和人与自然和谐的朴素生态观,蕴涵着尊重自然、顺应自然、保护自然的深层生态伦理,值得深入发掘。

关键词:《月令》;生态观;中华先民

《礼记·月令》作为儒家经典名篇之一,是中国古代时令类文献系统化、成熟化的代表文本。它“以时系事”,分月记载天文历法、自然物候,并依此安排人类社会生产生活和政治管理活动,是一套“顺阴阳,奉四时,郊气物,行王政”的理想化的国家时政礼制。《礼记·月令》通篇贯穿“因天时,制人事”的生态理念,以时令为经,历象物候与社会活动为纬,构建“天、地、人”三才整体关联的时空图式,这是中国古代特有的天人关系模式,是中华先民生产实践的智慧结晶,在认识和处理人与自然关系方面,蕴含着丰富而深刻的生态智慧,值得深入发掘。

一、尊重自然的生态观

《月令》为君王制定了一套完备的宗庙、祭祀制度。祭祀对象有天地、祖先等,祭祀的目的是“有祈有报”,祈是祈求赐福免祸,报是报答恩德。

首先,祭祀是中华先民们敬畏自然、依附自然、崇拜自然,实现天人沟通的重要途径,反映了中华民族朴素的整体的宇宙观。当人与自然处于“狭隘的关系”,“自然界起初是作为一种完全异己的、有无限威力的和不可征服的力量与人们对立的,人们同它的关系完全像动物同它的关系一样,人们就像牲畜一样服从它的权力,因而,这是对自然界的一种纯粹动物式的意识自然宗教”。[1]中华先民进入农耕文明阶段后,也没有从根本上改变人依附于自然的基础性位置,“日月星辰,民所仰也;山林、川谷、丘陵,民所取材用也”,因此,“山林、川谷、丘陵,能出云,为风雨,见怪物,皆曰神。”[2]但是,社会生产力的发展已推动天与人之间产生了新的关系,人在天地之间生存繁衍不再只是处于被动状态——中华先民开始积极的与自然互动,谋求与自然和谐共荣,如积累生存的经验与智慧,学习掌握自然变化的节律,并将自然神格化,从而祈祷苍天保佑,祈求风调雨顺。这样,中华先民由最初的敬畏自然到崇拜自然再到神化自然的过程,鲜明地展示了中国古代人与自然的关系,是以自然为中心的,人是从属于自然的。西方文化人类学者卡西尔认为,原始思维最强烈、最深刻的推动力之一是情感的统一性,其生命观是综合而不是分析的,其自然观既不是纯理论的,也不是纯实践的,而是交感的。[3]中华先民在原始思维的作用下,对于自然的认知,乃是整体、综合的,而非局部、分析的。这种朴素的“自然—人”统一的宇宙观,伴随着农耕文明时代人与自然频繁而有节律的互动,遂发展成中国传统文化的核心思想——天人合一的宇宙观。

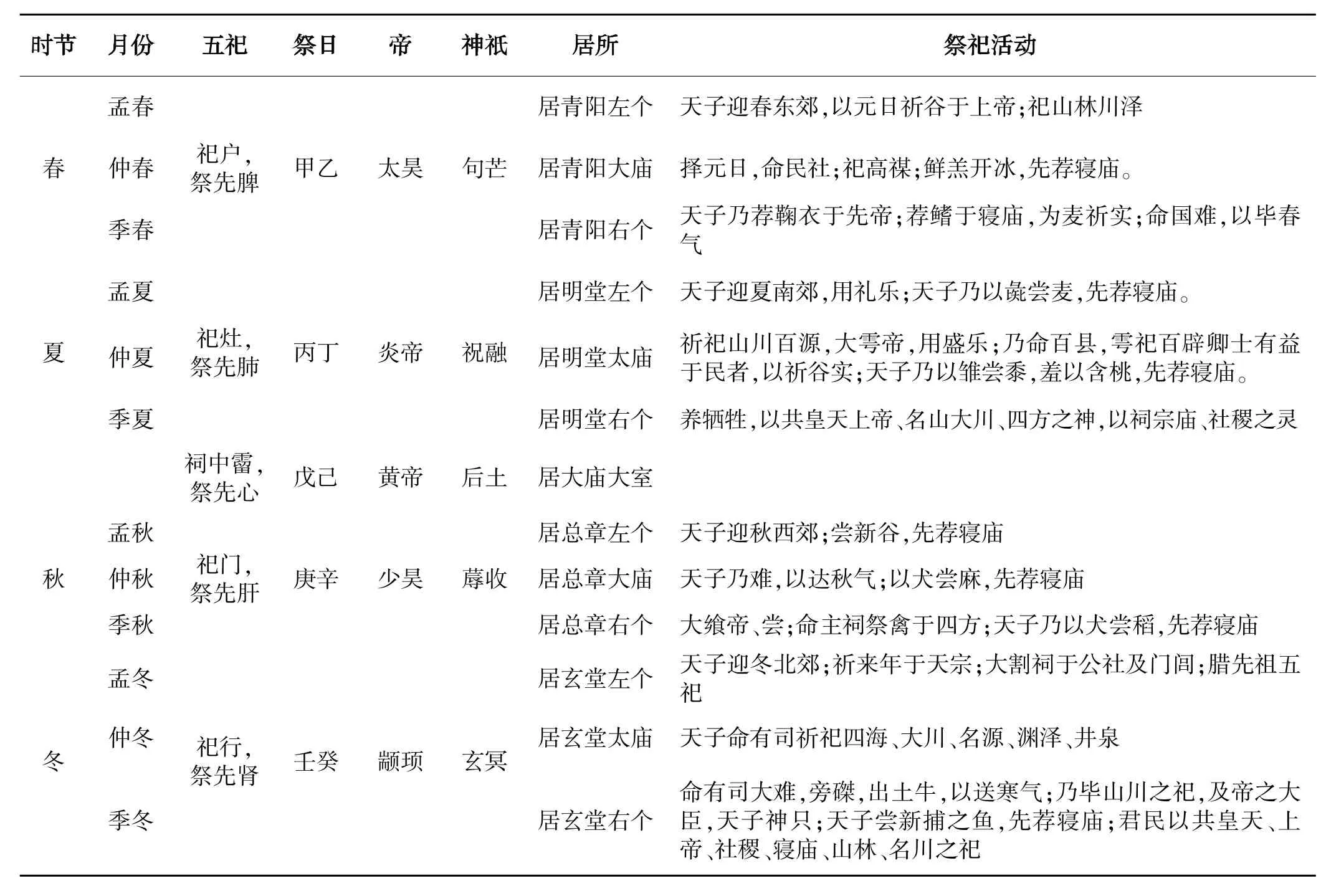

其次,《月令》频繁而有节律的祭祀活动鲜活地反映出中华先民尊重自然、顺应自然、人与自然和谐共荣的生态观。《月令》继承了《周礼》关于天神、地祇以及人鬼三系之祭祀系统,并配合四时八节之时序变化,成为循环往的复、周而复始,具有可逆性的岁时礼俗活动[4],鲜活展现了中国古代特有的天人合一的宇宙图式。具体参见表1:

天人合一的宇宙观认为天、地、人是宇宙中最基本的三要素。《礼记·礼运》曰:“夫礼,必本于天,肴于地,列于鬼神”[5]。因此,尽管《月令》的祭祀对象繁多,但可分为祀天地、祭祖两大类。前者为“外祀”,即郊社之礼;后者为“内祭”,即宗庙之礼。《月令》中四立之日天子率臣民迎气,行郊祀之礼,突出“天之尊”,因为天是万物之本,包括人类在内的万物都来源于天。天的功德至高无上——故“天尊”,所以郊祭最隆重,也只有天子才有资格祭天,称为“大报天”、“大报本反始”。这种将祭祀权与王权紧密结合,通过祭祀仪式连接了神圣与世俗两个领域,印证人间的“君权神授”,象征了天子执掌世俗王权的合法性和正统性。《月令》中社祭是祭地,突出“地之亲”,因为地承载万物,人类生存所需的物质资料取之于地。地的善行厚德载物——故“地亲”,所以社祀具有全民性,君臣百姓皆有资格祭地。一方面,社祭除主祭社神外,凡与土地及“民所取材用”密切相关之神,如百谷之主的稷神、山林川泽诸神,亦兼于社地祭之。另一方面,社祭属于常祭,一岁举行四次,但有“国家祭祀”与“民间祭祀”两种形态。其中,官方社祭庄重肃穆,祭品等级分明,“天子社稷皆大牢,诸侯社稷皆少牢”,而百姓则“春荐韭,夏荐麦,秋荐黍,冬荐稻。韭以卵,麦以鱼,黍以豚,稻以雁”[6]。通过庄重繁琐的礼仪和等级分明的祭祀用牲,君王既向社神示虔敬,又向百姓摆威势,再次印证天上人间之政治系统遥遥相应。总之,皇天皓皓,无所不覆,后土博厚,无所不载,且为独一无二者,因此,唯有天子得以独享祭天礼地之权。同时,祭祀天地之大典亦旨在于提醒天子“皇天无亲,惟德是辅”,必须妥善运用统治权,以顺天时,尽地利,求人和,达厚生养民之善政。

表1 《月令》的祭祀活动

总之,“地载万物,天垂象,取财于地,取法于天,是以尊天而亲地也。故教民美报焉。”[7]可见,《月令》中关于祭祀天地的制度安排,即朴素地表达了中华先民酬谢天生养万物、地负载万物之功德的尊重与感激之情,又直观的反映中华先民整体关联的宇宙观,将包括人在内的生命和天地视为息息相关的一体,而人与万物都同在一个宏大的系统中互相影响、相互依存。

二、顺应自然的生态观

《月令》继承并发展了《管子》中《幼官》《四时》《五行》《轻重己》等有关阴阳五行之思想,建立一个以气为本原,以阴阳为“天地之大理”,以四季为经,历象物候与社会活动为纬,一切按时间规则有序地运行,呈现出一幅“自然—社会”相互关联、统一运转的宇宙图式。这在客观上把人类生存的世界,看作一个立体的开放的活的生态系统,并从阴阳消长和五行运转的机制上说明其内在动因与动态机制,反映中华先民顺应自然、和谐共生的生态观。

《月令》构建的整体互动的宇宙图式中,气是宇宙的本原,气化阴阳,阳主生而万物生长,阴主杀而万物衰亡,阴阳二气规定着生命活动的大趋势。阴阳“相争”与消长推动四时更替,“春者,阳气始上,故万物生。夏者,阳气毕上,故物长。秋者,阴气始下,故万物收。冬者,阴气毕下,故万物藏。”[8]四时更替推动五行生胜与运转,春生木,夏生火,季夏生土,秋生金,冬生水。而天地万物,如五方、五帝、五神、五虫、五音、五律、五数、五味、五臭、五祀、五脏、五色、五谷、五牲等分属于五行,按照五行相生胜的统一秩序次第转换。由此,《月令》的时空结构,通过阴阳五行与四时五方的整合,把自然万物划为三个层次:天道、地理、人纪。天道是以天上的日月星辰运转为标志;地理是以地上的风雨雷电、花草树木、鸟兽虫鱼等物候变化为标志,地上万物的变化对应着天上星象的运转;人纪即君王依据天道与地理颁布“顺阴阳,奉四时”的政令,规划君臣百姓每季每月宜行之事与禁止之事。那么,人事活动严格遵循“月令”,就是“象天法地”,也就是遵循自然有序变化的内在规律。[9]

正是在“天气变于上,人物应于下也”[10]的生态观的指导下,《月令》展示给人们的是一个天人感应、整体联系的时空结构。该结构的一端是天道地理,是充满联系且有序变化的宇宙万物;一端是人纪,是有节律可循的人事活动,小到百姓的日用饮食,大到到君王的治国理政。联系两端的纽带是“四时”,无论是自然界还是人类社会都存在一个不可抗拒的四时运转规律。“时”演变成人类生存必须遵循的人生法则[11],君王则循时布政:春季“盛德在木”,万物萌生,尚青色,主东方,人事以惠生、救济相应,劝勉农桑,开仓赈济,抚恤幼孤;夏季“盛德在火”,万物繁盛,尚赤色,主南方,人事以助长相应,举荐贤良,封爵加禄,督促农耕;秋季“盛德在金”,万物成熟,尚白色,主西方,人事以敛藏、兵刑为主,收谷积草,征伐暴慢,申严刑法;冬季“盛德在水”,万物闭藏,尚黑色,主北方,人事以固藏、静养应之,固室助藏,慎终追远,收心养身。如果君王未循时布政,人事违背天时,将招致各种灾祸:小则农业生产失调,影响作物歉收;大则国家政局的动荡,动摇统治根基。因此,“顺时”是人类社会繁衍生息地“秘诀”,正所谓春行春令,夏行夏令,秋行秋令,冬行冬令,其核心思想即“毋变天之道,毋绝地之理,毋乱人之纪”[12]的“与时偕行”的天人合一观。简而言之,阴阳消长、五行运转、四时更替的节律乃人类社会节律之根本依据。

总之,《月令》构建理想的人类社会,是在天地、阴阳、五行、四时这一时空框架下,完全地遵从着四时十二月的自然节律层层展开,井然有序地劳作生息。正如司马迁所总结的,“夫阴阳四时、八位、十二度、二十四节,各有教令,顺之者昌,逆之者不死则亡,未必然也,故曰使人拘而多所畏。夫春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也,弗顺则无以为天下纲纪,故曰四时之大顺,不可失也。”[13]这样一套缜密的时政礼制的制度设计,先逐月展示中华先民长期积累的天象和物候知识,以明“天之所行”;再按月列举种种宜行之事和禁止之事,并附以警示之语,以示“人副天数”。尽管《月令》的宇宙图式中的天人感通论和阴阳五行说具有上古巫术思维的糟粕,但其中也蕴含着朴素的有机整体论以及与时偕行、顺应自然的生态观的合理内核。

三、保护自然的生态观

先秦时期,中华先民对于生物的多样性,以及肆意渔猎伐木等行为所引起的生态后果,已具有一定的直观认识。作为儒家思想开创者的孔子,明确提出“断一树,杀一兽,不以其时,非孝也”[14]的主张,从人伦角度立论“以时禁发”的“爱物”思想,将仁爱之心推向自然万物,对自然界的生物乃至非生物充满了怜悯之情。此后,孟子、荀子又分别从“王道”、“王制”的高度论说敬奉天时、以时禁发的重要性。孟子向梁惠王建言,“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。”[15]荀子在《王制》中更系统地论述:“君者,善群也。群道当则万物皆得其宜,六畜皆得其长,群生皆得其命。故养长时则六畜育,杀生时则草木殖,政令时则百姓一,贤良服。圣王之制也,草木荣华滋硕之时则斧斤不入山林,不夭其生,不绝其长也;鼋鼍、鱼鳖、鳣孕别之时,网罟毒药不入泽,不夭其生,不绝其长也;春耕、夏耘、秋收、冬藏四者不失时,故五谷不绝而百姓有余食也;汙池、渊沼、川泽谨其时禁,故鱼鳖优多而百姓有余用也;斩伐养长不失其时,故山林不童而百姓有余材也。”[16]

《礼记·王制》也明确规定,“天子不合围,诸侯不掩群。天子杀则下大绥,诸侯杀则下小绥,大夫杀则止佐车。佐车止,则百姓田猎。獭祭鱼,然后虞人入泽梁。豺祭兽,然后田猎。鸠化为鹰,然后设罻罗。草木零落,然后入山林。昆虫未蛰,不以火田,不麑,不卵,不杀胎,不殀夭,不覆巢。”[17]

《月令》继承并发展了这一“爱物”思想,较为详细的规划了每季每月种种宜行之事和禁止之事,其目的既有“敬授民时”、“不违农时”,保证农业生产按时顺利进行,也有保护山泽资源孳育再生,维护生态平衡,实现人与自然和谐共荣。如:

孟春月,“牺牲毋用牝。禁止伐木。毋覆巢,毋杀孩虫、胎、夭、飞鸟。毋麑,毋卵”;仲春月,“毋竭川泽,毋漉陂池,毋焚山林”;季春月,“田猎罝罘、罗网、毕翳、餧兽之药,毋出九门”,“命野虞毋伐桑柘”,“乃合累牛腾马,游牝于牧”[18]。春天是万物萌生的季节,人事活动自然围绕尊生、贵生展开,故而对于生命要尽量呵护,禁止杀生、害生之事,甚至延展到与涵养生命直接相关的川泽、陂池、山林的保育。

孟夏月,“毋伐大树”,“驱兽毋害五谷,毋大田猎”;仲夏月,“令民毋艾蓝以染,毋烧灰,毋暴布”,“游牝别群,则絷腾驹”;季夏月,“乃命虞人入山行木,毋有斩伐”,“土润溽暑,大雨时行,烧薙行水,利以杀草,如以热汤。可以粪田畴,可以美土强”[19]。夏季是万物“继长增高”的季节,故而禁止妨害成长之事,甚至连蓝草继续成长而尚未成熟,将怀孕的母马与公马分别成群以利于胎马成长,这样细腻的事都列入“时禁”。

季秋月,“天子乃教于田猎,以习五戎”,“草木黄落,乃伐薪为炭”[20]。秋天是收获的季节,可以教民田猎,可以伐薪为炭。

仲冬月,“农有不收藏积聚者、马牛畜兽有放佚者,取之不诘。山林薮泽,有能取蔬食、田猎禽兽者,野虞教道之”,“日短至,则伐木,取竹箭”;季冬月,“命渔师始渔”,“乃命四监收秩薪柴”[21]。冬季是敛藏的季节,谷物、牲畜以及野生的动植物资源应该顺应冬藏之理。

可见,《月令》尊重自然、顺应自然的生态观落实到具体的实践中,则表现为四时政令遵循“春生、夏长、秋收、冬藏”的自然节律[22],详尽地规定了君臣百姓每季每月种种宜行之事和禁止之事,并明示违反时禁、违背天时的严重后果。其中,“节用”、“爱物”、“时禁”等规定集中体现了中华先民“取物不尽物”、“取物以顺时”的保护自然、与自然和谐共荣的生态观。《月令》将生态平衡的因素纳入人类生产生活的实践活动,实现人与自然的动态平衡发展,既满足人的生存发展需要又有效地保护自然,达到“万物并育而不相害”的理想境界。在生态危机和环境问题已经威胁到人类生存的今天,这种保护自然的生态观值得我们关注与借鉴。

四、结语

综述所述,就《月令》的文本内容来看,它运用中国古代的整体的综合的思维方法,通过阴阳二气消长、四时的更替以及五行的运转,生动地展示了中国古代天人合一的宇宙观,即“人与自然的关系上就是人与自然为一整体,人与其他动物都包括在这个整体之中”[23],进而阐释了在这个“天、地、人”三才整体关联的时空图式中,人与自然和谐的朴素生态观。换而言之,《月令》生态智慧的核心是天人合一,肯定人与自然的统一,认为人源于自然,是自然的一部分,主张尽心知性以知天,以达天人相参天人合德,进而强调人对自然的尊重、顺应与保护,蕴涵着尊重自然、顺应自然、保护自然的深层生态伦理。《月令》即为中国古代天人合一哲学提供了丰富的“具象性”经验事实依据,也为今人建设生态文明提供了重要启示和借鉴。

参考文献:

[1]马克思恩格斯选集:第1卷.[M].北京:人民出版社,1995:81-82.

[2]郑玄,孔颖达.礼记正义·祭法:卷四十六[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1590.

[3]恩斯特·卡西尔.人论[M].甘阳,译.上海:上海译文出版社,1985:104-105.

[4]林素英.《周礼》祭祀系统在思想史上的意义[J].齐鲁文化研究,2009(8):105-121.

[5]郑玄,孔颖达.礼记正义·礼运:卷二十一[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1415.

[6]郑玄,孔颖达.礼记正义·王制:卷十二[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1337.

[7]郑玄,孔颖达.礼记正义·郊特牲:卷二十五[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1449.

[8]盛广智.管子译注[M].长春:吉林文史出版社,1998:587.

[9]王璐.汉代月令思想研究[D].苏州:苏州大学,2011:36,54.

[10]黄晖.论衡校释[M].北京:中华书局,1990:649.

[11]傅道彬.《月令》模式的时间意义与思想意义[J].北方论丛,2009(3):125-134.

[12]郑玄,孔颖达.礼记正义·月令第六:卷十四[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1357.

[13]司马迁.史记·太史公自序:卷一百三十[M].北京:中华书局,1959:3290.

[14]郑玄,孔颖达.礼记正义·祭义:卷四十八[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1598.

[15]孙奭疏.孟子注疏·梁惠王章句上:卷一[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:2666.

[16]王先谦.荀子集解·王制篇,第九:卷五[M].沈啸寰,王星贤,点校.北京:中华书局,1988:165.

[17]郑玄,孔颖达.礼记正义·王制:卷十二[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1333.

[18]郑玄,孔颖达.礼记正义·月令第六:卷十五[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:362-1364.

[19]郑玄,孔颖达.礼记正义·月令第六:卷十五[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:365-1371.

[20]郑玄,孔颖达.礼记正义·月令第六:卷十五,卷十六[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:1379-1380.

[21]郑玄,孔颖达.礼记正义·月令第六:卷十七[M].阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:383-1384.

[22]王璐.汉代月令思想研究[D].苏州:苏州大学,2011:54.

[23]季羡林.“天人合一”新解[J].传统文化与现代化,1993(1):9-16.

(责任编辑:陈虹)

The Ecological Wisdom of the Liji Yueling

CHEN Wen

(School of Marxism,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou,Fujian 350002)

Abstract:Liji Yueling is the Yueling genre systematic and mature representative text. It is takes the seasons as the warp,takes astrology,phenology and social activity as the weft. The Yueling takes heaven,earth and man as a closely related and interacting whole,which vividly demonstrated the“Combination of the Heaven and Human Being”of Cosmology and the harmony in human and nature of ecological view. it implies an underlying ecological ethic of respecting nature,learning from nature and complying with nature,which is worth to explore in depth.

Key words:Yueling;ecological view;Chinese ancestors

中图分类号:B222.15

文献标识码:A

文章编号:1674-2109(2016)01-0045-05

收稿日期:2015-10-29

基金项目:2014年福建省中青年教师教育科研项目(社科A类)(JAS14120)。

作者简介:陈文(1983-),男,汉族,讲师,主要从事中国近现代史、生态伦理研究。