从社会分类视角看族群认同

2016-06-17温梦煜

李 静, 温梦煜

从社会分类视角看族群认同

李静, 温梦煜

【摘要】反观人类学对族群的研究趋势, 学界日益注重范畴化与分类研究。族群认同研究应该将民族心理引入人类学研究中, 加强对社会范畴化、刻板印象等民族心理过程研究, 从微观层面探析族群认同的机制与过程。族群可以被理解为一种社会分类的基本法则, 也是社会行动者如何看待世界的观点。族群分类体系又可以划分为官方话语下的分类体系与民间话语下的分类体系。从实践范畴分析, 在日常生活中, 民间话语下的分类体系体现为被分类群体与行动者之间的社会距离与亲疏远近, 为行动者在日常交往中提供了他群体的刻板印象, 节省了认知经济成本。由于社会尺度的调节作用及象征符号的运用, 族群的内部分类并不会影响人的族群认同。

【关键词】族群分类社会范畴化刻板印象民族心理族群认同

族群(ethnicity)的概念最早在人类学中使用时, 意指共享同一文化, 尤其是具有共同语言、属于同一社会的群体。1969年, 随着巴特(F.Barth)《族群与边界》一书的出版, 这一概念发生了变化。他认为, 族群并非是文化的承载和单位, 而是社会组织;与其关注族群共享的文化, 不如关心主观上具有区分“我群”与“他群”的边界[1]。“边界”通过群体成员的自我定义来实现, “人们选择通过一些文化特质, 通常是服饰、语言、房屋形制或日常生活方式作为他们显性的信号或标志”[2]。巴特采用“边界”的概念, 将对族群定义从客观理解转变成主观建构, 从对客观的文化特征的强调转移到对族群主体的信念、自我感知与自我定义上来。后续学者完善了巴特的边界理论。例如, 詹金斯(R.Jenkins)及其他学者对这一观点做了进一步的拓展, 强调自我认同与外部范畴化的相互作用, 强调在范畴化过程中出现的不同层次(个体的、相互作用的和制度性的)及其(正式的、非正式的)背景[3]。由于边界注重族群成员的主观感受与内、外群体的划分, 这一转变带来的一个结果就是增加了对范畴化与分类的关注。

1987年, 可马洛夫(J.Comaroff)将族群与图腾制度类比, 指出族群并非是一个实体的存在, 而是一系列关系与意识的模式;它不是韦伯(M.Weber)提出的原生性纽带的产物, 而是特殊历史、经济条件的产物。他认为, “尽管族群在内容上与图腾制度存在极大差异, 二者在这个差异之上存在着一些共同点:它们都是社会分类和意识的模式、认同与集体关系的制造者。”[4]总之, 族群同图腾制度一样, 是人类社会分类的基本法则。

如果说可马洛夫并未完全注重探究族群内部成员如何进行内、外分类的话, 那么布鲁贝克(R.Brubaker)在这个论题上则花费了不少心血。他提出, 族群不是世界上真实存在的事物。认知理论、女性主义等理论也同样认为, 将族群视为一个实实在在的群体是犯了“本质主义”的错误, 因为拥有群体性的是组织, 而非族群本身。可马洛夫认为, 应将族群视为一种群体分类, 不再视为“实质”内容, 族群是群体成员如何看待这个世界的观点, 是注重对群体进行内、外划分的过程。他主张, 应将社会范畴化、刻板印象与基模引入族群认同研究中[5]。

笔者认为, 族群认同作为一种心理现象, 如果缺失对社会心理过程的分析, 仅从人类学视角研究, 难免有隔靴搔痒之感。如果将社会心理学理论运用于族群认同研究中, 则可以从微观层面来考察族群成员是如何定义自我、如何感知他人,从而了解他们的社会范畴化过程, 突出社会行动者的主体性。因此,如果将民族心理引入族群认同研究, 使微观研究与宏观研究连接,则可以更全面地探究族群认同。然而, 笔者并非主张全然抛弃人类学的研究成果, 事实上, 在人类学的经典著作中, 有丰富的“分类”研究成果值得重视。本文仅取“社会分类”或“社会范畴化”的成果进行梳理, 并结合田野实例进行分析。

一、人类学经典对“分类”的论述

作为一个连续体, 社会内部原本不存在任何具备固有差别的群体, 而是被人们将一个相互有所区别的框架施加于其上, 成为不同类别。世界本是无秩序分布的连续统一体,但人类心智对秩序有一种天生的渴望。

人类学对社会空间的分类由来已久, 成果颇丰。为了更好地认清人类如何分类, 有必要回到涂尔干时期。“分类”这一主题滥觞于法国社会学年鉴学派的鼎盛时期。涂尔干与莫斯所著的《原始分类》探讨了这一人类学的最原初、最基本的主题。他们通过对澳洲部落图腾制度考察, 发现对事物分类是仿照社会关系、社会组织来进行的。“最初的逻辑范畴就是社会范畴, 最初的社会分类就是人的分类”, 被划分到各个群体中的人们, 以群体思维对事物进行分门别类的处理, 使得这两种分类无差别地融合在一起。[6]96其他分类(如方位分类), 亦后于人的分类出现。

尽管涂尔干与莫斯的《原始分类》纰漏百出, 但其学术价值不容忽视, 它启迪了一大批学者对分类进行深入研究。这些学者大多以二元论思想为基础对人类分类以及象征符号进行研究。例如, 列维-斯特劳斯(C.Levi-strauss)继承了涂尔干关于分类与社会组织对应关系的思想, 认为“动物生活的世界是通过与人类社会相似的社会关系来再现的。自然物种是依据一对相互对立的东西来分类的, 只有当被选择的物种至少具有一个共同的特征, 可以使他们相互比较的时候, 这种分类才有可能实现”[7]。在他看来, 二元对立的分类思想是人类分类的基本法则。

二元对立的思想被众多学者认为是人类思考与分类的主要机制, 但不是唯一机制。从涂尔干对分类的定义看,分类“是指人们把事物、事件以及有关世界的事实划分成类和种, 使之各有归属, 并确定他们的包含关系或排斥关系的过程”[6]2。人类除了简单的二元分类外, 还存在其他分类形式。事物之间不仅只有排斥关系, 还存在上下包含的等级关系。

涂尔干提出的“社会中心论”影响了一批学者。不论是“事物分类法社会关系”还是“原始人的分类依据为事物之间的情感亲和性”, 都与人类中心论或者社会中心论有莫大关系。“人类在刚开始构想事物的时候, 必须得把这些事物与其自身联系起来。”[6]101人类总是将自己置于思考的中心, 由己向外, 层层推开, 推人及物, 进行构想与分类。“事物被想象成排列在一系列以个体为中心的同心圆之上;距离越远的圆, 对应的是越广泛的属, 而且组成该属的事物与这个个体也越疏远;围绕着他, 那些事物渐渐形成了差别。”[6]28

在“社会中心论”的影响下, 形成了费孝通的“差序格局”、利奇(E.Leach)的语言范畴模式以及布瓦塞万(J.Boissenvain)的“同心圆区域”三种理论。这三种在“社会中心论”基础上发展起来的模式, 有利于突破二元对立的分类模式。这些分类模式由己向外一圈圈地推开,呈同心圆分布, 以“自我”为中心视角, 方便展示“自我”是如何对周边人进行范畴化的, 从主观、微观的层次揭示了“自我”看待世界的观点。

费孝通用差序格局来形容中国传统的社会关系, 认为每一个人都是推出去的同心圆波纹的中心, “被圈子的波纹所推及的就发生联系”, 从中心一圈一圈地往外推, 与人的社会关系越推越远, 愈来愈薄, 也就是说, 波纹圈中的距离远近决定了人们的亲疏。[8]这一概念的提出虽然基于中国的具体经验, 却具备普遍意义。

利奇认为, 世界被分类为许多独立的个体之后被赋予了名字, 语言提供了事物的分类方法,在事实上塑造了周边世界。语言“将每一个人都置于社会空间的中心。而这种社会空间则以逻辑的和令人放心的方式加以秩序化”。人认识世界都从自我出发, 从内向外推及, 语言范畴的体系也根据与自我的距离来对世界或社会空间分类[9]342。具体的语言范畴是:

(a)自我……姐妹……堂兄弟姐妹……邻居……陌生人。

(b)自我……家庭……农田……原野……遥远之地。

或者:

(a)A1B1C1D1E1

(b)A2B2C2D2E2

其中, (a)组代表自我的人际关系分布, (b)组代表与自我相关事物的社会空间距离。(a)组中A1、B1、C1、D1、E1的关系与(b)组中A2、B2、C2、D2、E2的关系等同,即, 谈论(a)组的关系, 就等同于谈论(b)组的关系。他主要从性的角度来讨论(a)组的社会关系, 如果以英语世界中男性的“自我”为中心, 在他身边的女子中, “姐妹”为强烈禁止乱伦的人;“堂兄弟姐妹”为禁止通婚但可以发生性关系的人;“邻居”为主要的潜在伴侣, 同时隐藏着敌对关系;“陌生人”为知道其存在却不会发生任何社会关系的人。[9]347

布瓦塞万在分析社会圈时提出了“同心圆区域”(concentric zones)模式, 清楚地分析了同心圆中各个社会圈之间的关系。在以“自我”为圆心的同心圆圈里, 第一个圈是“朋友和亲戚”, 属于亲密网络;第二个圈囊括“认识的人”, 为有效网络;第三个圈为延展网络, 涉及“朋友的朋友”, 即自我不认识却很容易认识的人;第四个圈指“认识的人的朋友的朋友”, 为个体不认识, 但可以被意识或察觉到的存在。他认为, 如果说朋友是了解的、有责任心的和值得信任的人, 那么, 陌生人则刚好相反:他们是不了解的、不可控制的和存在潜在危险的人。[10]

总体而言, 利奇与布瓦塞万提出的模式比较接近, 但二者的侧重点有差异:利奇提出的语言范畴囊括的内容多, 从社会关系、社会空间分类到饮食结构等都可以通过对比进行分析;后者只将焦点聚集在社会关系层面上的人的分类。然而, 无论如何, 二者都将列维-斯特劳斯的观点向前推进了一步:对分类认知回到涂尔干的论点上, 世界的分类体系可以是多元的, 并不总是二元对立, 事物除了可以分为神圣的与非神圣的, 还存在着比较神圣的和不怎么神圣的。如果将这种观点引入到社会分类中, 我们可以发现, 人类在分类时不仅存在着“我/它”“我们/他们”的区别, “还要有进一步区分, 如近/远、比较像我/比较不像我”[9]361。比起费孝通的差序格局, 他们提出的语言范畴更清晰地划分了“自我”之外的四个群体, 并从社会关系角度分析了它们与自我之间的距离。

二、社会范畴化与族群认同

人类学关于群体分类的研究重在考察分类行为, 欲深入挖掘群体分类的社会心理过程、真正了解群体分类及分类与族群认同之间的关系, 还需引入社会认同论, 从民族心理角度去审视和探究。

社会认同论将社会认同定义为“个体知晓他/她归属于特定的社会群体, 而且他/她所获得的群体资格会赋予其某种情感和价值意义”[11]9。从这一概念可以看出, 产生社会认同的首要条件便是群体分类, 将自己划归为某一群体。在社会心理学中, 这个过程被称为范畴化。人的心理过程是简化与评价过程。范畴化实现了人对周边世界的认知简化。在人类眼中看到的七色彩虹实际上并非如此界线分明, 这是感觉器官范畴化的结果。泰弗尔(H.Tajfel)在实验中发现, 如果人们对某个核心维度做判断, 他们会认为边缘的维度与之相关。通过实验, 研究者发现, 人不但对物理刺激存在着增强效应, 对社会刺激也存在着同样的反应。这种增强效应在心理学界早有研究。弗洛伊德提出的“对细小差别的自恋”即是如此。“由于渴望将自己视为独一无二, 我们放大细小的差别, 直到他们变成本质性特点。共有的特点被压制, 而区别的被夸大, 直到身份认同成为互相‘对立’。”[12]人与人、群体与群体之间的差异可以通过有意识的放大, 使区别胜过我群体与他群体的共性。同样地, 在群体内部放大共性, 有意识或无意识地忽略个体之间的差异,也能够使群体成员的共性远远大于与外群体的共性。换言之, 人类在对群体分类中, 会自然而然地采用增强效应, 夸大内群体的共性与群际之间的差异, 以此来实现分类。

然而, 范畴化并不能够完全地解释族群归属感或族群认同, 只有对自我分类或者将自我卷入范畴化考察才能够理解族群归属感或族群认同。自我范畴化是将自我划归为某一群体的过程。该过程的结果是自我与内群体的相似性增强且具有相同的认同, 与外群体的相异性得到了放大, 导致自我刻板化, 使自己的“认知”与“行为”成为刻板的以及符合规定的。自我范畴化使自身具备了群体的所有特质。人类的一个重要需求是形成相对积极的自我形象,因而范畴化的自我会积极地看待自我以及内群体, 包括内群体的特质, 进而形成内群体积极群际特异性。这也就能够解释为什么人们通常将贬义的刻板印象赋予外群体, 却赋予内群体以褒义的刻板印象。

刻板印象也是增强效应的产物, 是人类认知与分类必然产生的结果。刻板印象“认为特定群体的所有成员都具有相同的特质”[11]81。群体通常被看作是一个同质的整体, 在增强效应作用下, 人们用这些特质来界定这些群体, 从而使该群体与其他的群体区分开来。在过去, 刻板印象被认为是一种认知机能缺陷, 事实上, 由于无法判断某一族群的客观实质与特点为何, 人类也就无从判定刻板印象是一种错误假定。近年来, 越来越多的学者主张, 应该从中立的立场来看待刻板印象, 因为它囊括了关于社会群体的知识、信仰与期待的认知结构。泰弗尔总结过刻板印象的几大特点, 其中很重要的一点就是,刻板印象会随着两个群体之间的关系而变化。如果两个群体之间的关系紧张, 刻板印象会被凸显, 而且充满了敌意, 甚至导致极端与僵化的刻板印象——偏见;如果两个群体之间的关系缓和, 而且无明显的竞争关系, 刻板印象通常呈现为中立的价值状态。

族群认同可以划分为四个维度:族群归属感、对族群的积极评价和情感体验、对族群的兴趣和认知以及对族群活动的行为卷入[13]。其中, 族群归属感囊括了族群分界意识, 即范畴化。范畴化是产生族群认同的第一步。只有对内、外群体进行分类与维持、将自我进行范畴化, 才能够确定群体资格, 进而以它为基点, 产生依附在群体资格上的情感与价值意义。因而,社会分类或社会范畴化的研究对族群认同具有重要意义。

三、甘肃马蹄乡长老沟村的个案分析

为了更清楚地揭示分类理论对于族群分类研究的意义, 笔者以甘肃马蹄乡长老沟村为例进行个案分析。马蹄乡长老沟村人口以藏族为主, 在他们周围, 分布着马蹄乡的小寺儿村、药草村以及民乐县的南古镇。除了长老沟村为藏族聚居村外, 周围的村子都为汉族居住。在这片地域上, 有着官方话语下的分类, 即从民族分布来看, 人群可以分为汉族和藏族。这种分类亦为村民所用, 人们利用它进行人群区分。然而, 如果深入到当地人的日常生活中就会发现, 当地人还有一个隐藏于民间话语下的分类体系。

官方话语下的汉、藏分类是毋庸置疑的。然而, 他们还对藏族与汉族进行了详细的区分。长老沟藏族的来源主要有三:土生土长的藏族、从马蹄寺还俗的汉族僧人以及“随藏族”的汉族, 这三类人在民族识别时都被辨识为藏族。由于血统来源不同以及对藏文化保留程度的差异, 长老沟的藏族人将藏族分为三类:“不是真的藏族”“真的藏族”以及“纯纯的藏族”[14]。该村的藏族人还将汉族区分为本村的汉族、民乐县的汉族以及广义的汉族。如果以“长老沟村的藏族”的自我为中心, 长老沟村藏族对周边人群的分类及分布与利奇提出的范畴对比如下:

(a)自我……姐妹……堂兄弟姐妹……邻居……陌生人。

(b)自我……朋友和亲戚……点头之交……朋友的朋友……点头之交的朋友的朋友。

(c)自我……家庭……农田……原野……遥远之地。

(d)自我……藏族*由于以马蹄乡长老沟村藏族为“自我”, 所以他们对藏族内部区分都统一划归到“藏族”中。……本村的汉族……民乐县的汉族……远方的汉族。

在上述四组范畴中, (a)组揭示“自我”的择偶人群分类, (b)组表示“自我”的社会关系, (c)组为“自我”的社会空间距离, (d)组为在长老沟村“自我”对人群的分类。不可否认的是, (a)组与(b)组同属于社会关系的范畴, 但是由于两组侧重体现的关系不同, 为了分析便利, 故笔者对此重复予以保留。

根据利奇的三个关系组之间关系, 如果将(d)组与(a)对照, 从前文可知, “邻居”在性关系与婚姻关系中是“自我”的潜在的伴侣人群。这与长老沟村的婚姻圈大致吻合。笔者对长老沟村藏族的婚姻圈进行了考察。长老沟村39.8%的藏族从民乐县的汉族内寻找配偶, (d)组中“民乐县的汉族”对应的正是(a)组中的邻居。“邻居”这一人群还蕴藏着敌对关系的人, 长老沟村的藏族与民乐县汉族存在着草场纷争、水资源纠纷等冲突, 两个群体之间一直存在着一定的敌意。

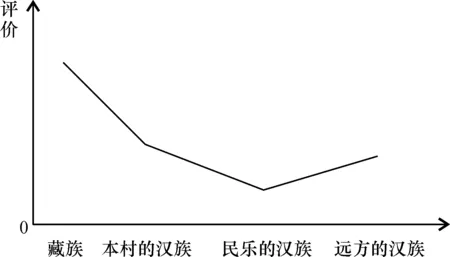

如果将(d)组与(c)组的“以自我为中心由内而外推及的空间分布”对比, 可以发现, 长老沟村的藏族人对人群划分也体现了由内推外的社会空间分布。在(d)组的语言范畴中, 离“自我”越远的群体在社会空间、文化距离上离“自我”愈来愈远。如同费孝通的投石荡波纹一样, 一圈一圈, 由内向外, 越推越远。社会空间、文化上的距离也决定了心理距离。如若将(d)组与(b)组对比, 从对应关系可见, “藏族”相当于“朋友和亲戚”, 属于亲密的社会网络;“本村的汉族”为“点头之交”, 是相对亲近的有效范畴;“民乐县的汉族”类似于“朋友的朋友”, “远方的汉族”对应“点头之交的朋友的朋友”, 这两类人都可被视为“陌生人”的范畴, 只不过“民乐县的汉族”为很容易认识的群体, “远方的汉族”则为长老沟村藏族可以意识到却很少接触的群体。心理上的距离决定了“自我”对其的评价, 从“自我”向外评价呈现下降的趋势, 这种评价走势并非为完全的直线, 而是以折线的形式分布(见图1)。“评价”的最低值在“民乐县的汉族”, “自我”对“遥远的汉族”的评价呈回升趋势。原因在于, 尽管二者都被视为“危险”的范畴, 却因为接触的频率与可能性的差异, “民乐县的汉族”的实际“危险”系数要高于“远方的汉族”。

图1 “自我”对其他群体的评价

与之呼应的是, 从刻板印象来看, 如果以马蹄乡长老沟村的藏族人为“自我”, 他们对民乐县汉族的刻板印象多为贬义、充满敌意的。他们通常用“小气”与“不讲真话, 鬼得很”来形容民乐县的汉族。相反, 在对内群体——藏族评价时, 则多使用“热情”“大方”“直率”“讲义气”等特质进行评价。通过赋予内外群体不同的特质, 起到区分了藏族与汉族的作用。在藏族内部, 尽管他们进行了细致的划分, 但这种分类更多是存在于认知的层面, 并无太多价值涉及性的刻板印象。

马蹄乡长老沟村的藏族人将藏族与汉族都进行了细致的划分, 对这种民间话语下的分类体系进行深入研究, 有利于从微观层面了解当地藏族人是如何认知周边群体的。细致的划分可以帮助人将世界有序化, 通过分类人群所处的圈距离“自我”的距离, 可以简化所需要处理的信息, 节省了认知经济成本。另外, 群体的内部并非是匀质分布的, 存在着分类与差异。需要指出的是, 群体分类并不一定会带来群体的分裂与不统一, 并不一定会解构族群认同。

从逻辑上看, “不是真的藏族”“真的藏族”与“纯纯的藏族”都是官方分类的“藏族”的下位概念, 它们之间存在着包含关系。从经验上看, 一方面是因为群体具有一个可以调节、可以伸缩的社会尺度。尺度(scale)是相遇者和事件所处情境的产物, 它不是相遇者和事件的产物, 而是它们所属系统的产物。因而, 尺度是群体或个体相遇之时所用来交流、互动的工具。当两个个体相遇时, 他们可以动用的身份是不一样的, 为了达到一个互动的层面, 二者需要调节自己的身份尺度, 以达到交流的目的。“只有他们所处的社会系统的尺度级别一致, 他们才能处于同质的水平, 可以交锋或协商。”[15]这就解释了为什么个体在不同情境下和不同的群体相遇时, 随着节点的升高, 所属系统的尺度在上升, 在所能交流、互动的社会系统之下, 形成了一个新的身份, 缔结一个新的联盟, 结合成一个新的群体。当然, 此处的新的身份、新的群体中的“新”, 并不能做全新、崭新解, 而是相对于相遇之间的身份、所属群体而言是“新”的。因而, 尽管马蹄乡长老沟村的藏族人在内部划分为三类, 但他们依旧是统一在“藏族”这个上位概念中。

另外, 只要族群存在共享的象征符号, 族群内部的差异, 不管是主观感受到的还是客观存在的, 都不会影响人对族群的认同。近年来, 学界趋于认同相似性与相异性的评判标准是“主观”的, 正如科恩(A.Cohen)描绘的那样, “这是一种感觉, 存在于成员自身的脑海中。因此, 尽管他们意识到他们之间的差异, 他们也可以假设他们与其他的群体相较, 彼此之间更为相似”[16]。在通常情况下, 即使他们可以察觉到群体内部的差异, 他们也可以假设与其他群体比较, 彼此之间更相似。这种围绕在象征符号的共同点是一种“夸大的共性”, 即“增强效应”。群体内聚力主要源于共享象征符号, 只要一个群体所利用的符号一致, 群体成员便能够从这种共享关系中寻到彼此之间的共同点与关联。因而, 即使存在对象征符号的不同版本的意义诠释, 象征符号的意义内容丰富, 群体对多样性的包容会使内部不一致不损害外部一致性, 从而保证了边界的形成与维持。只要共享的象征符号一样, 群体成员之间就存在相似性, 就存在内聚力。同时, 在刻板印象作用下, 内群体的相似性得到了进一步的增强, 外群体的差异性亦得到了放大, 从而保证了内群体与外群体的边界, 维持着族群认同。

分类作为一种按照某些共性因素的组织呈现, 展现了物以类聚、人以群分的特点。从分类的主体看, 有认同的基础和共性要素。巴特的边界理论使人类学界对族群的研究视角从客观向主观转变, 越来越强调被试的主观感知、信念与自我分类, 使人们意识到, 族群是一种社会分类制度, 是人们看待世界的观点。族群分类通常分为官方话语下的分类与民间话语下的分类, 两种体系相互影响, 并行不悖。官方话语下的群体分类通常基于民间的群体分类模式, 通过简化、重组等形式所创造出来的一个新的分类体系。一旦官方话语下分类的体系得以形成, 必然会影响民间话语下的群体分类的模式;民间话语下的分类模式也可能是在官方的分类体系下的进一步划分。然而, 官方话语下的分类盛行, 并不代表民间分类的衰弱, 这二者作为两套不同的分类体系, 在不同情境下各司其职、互不冲突。从马蹄乡长老沟村的个案来看, 在日常生活交流中, 民间话语下的分类体系影响更为深远。若以长老沟村藏族为“自我”, 由内及外可以划分为“藏族”“本村的汉族”“民乐的汉族”“远方的汉族”, “藏族”又划分为“不是真的藏族”“真的藏族”与“纯纯的藏族”。民间话语下的分类体系比官方话语下的分类体系更为细致。可见, 长老沟村民间话语下的分类体系是对“藏族”与“汉族”进行细分的结构。这个分类体系能够为长老沟村村民提供感知周边人群的基本模式, 测量他们之间的社会距离。分类, 作为一种范畴化,可以简化思维,节省他们处理信息的时间与认知成本。

然而, 民间话语下的分类体系的存在并不代表着长老沟村藏族内部的割裂与不统一。在社会尺度的调节下, 节点向上移动, 使得藏族内部的被分类群体依旧可以统一在“藏族”这一大类下。在这个层面, 共享相似的象征符号、被范畴化的族群在刻板印象作用下——对民乐汉族的贬低与对本民族的积极评价——使群内的相似性增强, 群际的差异突出, 藏族认同得以维持。总之, 将族群视为分类体系, 可以从认知角度发现所研究对象在分析层面的更为细致的分类——民间话语下的分类体系(通常有别于官方话语下的分类体系), 突出研究对象的主体性。引入社会范畴化、刻板印象与社会尺度等概念,则可以进一步认识族群认同的心理过程:尽管族群内部存在细致分类, 却不会影响整体的族群认同。

参考文献:

[1]李静, 温梦煜. 理解认同与民族认同的三种路径. 中国民族学, 2013(11).

[2]T. BARFIELD. The Dictionary of Anthropology. Blackwell Publisher Ltd, 1997:152.

[3]R. BRUBAKER, M. LOVEMEN, P. STAMETOW.EthnicityasCognition. Theory and Society, 2004(1):32.

[4]J.COMAROFF.OfTotemismandEthnicity. In L.JOHN, J. COMAROFF. (eds.). Ethnography and the Historical Imagination. Boulder: Westview Press, 1992: 306.[5]R. BRUBAKER.EthnicityWithoutGroups. European Journal of Sociology,2002(2):164.

[6][法]爱弥尔·涂尔干, [法]马塞尔·莫斯. 原始分类. 汲喆, 译. 北京:商务印书馆, 2012.

[7][法]列维-斯特劳斯. 图腾制度. 渠敬东, 译. 北京:商务印书馆, 2012:107.

[8]费孝通. 中国与生育制度. 上海:上海人民出版社, 2006:21.

[9][英]埃德蒙·利奇.语言的人类学:动物范畴和骂人话∥史宗.20世纪西方宗教人类学文选. 上海:上海三联书店, 1995.

[10]J.Boissevain.ThePlaceofNon-groupsintheSocialScience. Man,1968(4):547.

[11][澳]迈克尔·豪格, [英]多米尼克·阿布拉姆.社会认同过程. 高明华, 译. 北京:中国人民大学出版社, 2010.[12]张萌萌. 香港认同构建政媒机制与媒体化再现. 北京:社会科学文献出版社, 2013:30.

[13]李静, 温梦煜. 民族认同的心理人类学解读. 中国民族学, 2013(10).

[14]李静, 温梦煜. 族群内部差异与认同策略——马蹄藏族乡Z村藏族的认同研究. 青海民族研究, 2015(1).

[15]F.BARTH.Conclusion. In F. Barth(ed).Scale and Social Organization. New York: Columbia University Press, 1978:261.

[16]A.COHEN. The Symbolic Construction of Community. London: Ellis Horwood Limited and Tavistock Publications, 1985:20.

【责任编辑:王建平;实习编辑:童想文】

【基金项目】教育部人文社科基金重大项目“甘青民间信仰对族际互动与文化交融影响之心理研究”(13JJD850002);全国民族教育研究合作课题“少数民族学生心理健康和文化适应状况调查及对策研究”(MJZXHZ15003)

【收稿日期】2015-12-20

【中图分类号】B84

【文献标识码】A

【文章编号】1000-5455(2016)01-0066-06

(作者简介:李静,甘肃兰州人,兰州大学西北少数民族研究中心、民族学研究院教授、博士生导师;温梦煜,江西吉安人,兰州大学西北少数民族研究中心、民族学研究院博士研究生。)