学者对话:从数据分析观念视角看数学素养发展导向的课堂教学

2016-06-15林福来主持人朱德江

嘉 宾/林福来 刘 坚 张 丹 主持人/朱德江

学者对话:从数据分析观念视角看数学素养发展导向的课堂教学

嘉 宾/林福来 刘 坚 张 丹 主持人/朱德江

编者按:

《数学课程标准(2011)》将实验版课标中的“统计观念”改为“数据分析观念”,强调学生学习统计与概率的核心目标是发展数据分析观念。那么,如何基于发展学生的数据分析观念展开课堂教学呢?2016年4月,第十五届全国新世纪小学数学课程与教学系列研讨会暨“数学素养发展导向的课堂教学——数据分析观念”主题专场活动在福建厦门市举办。本期,我们编辑了这次会议上林福来、刘坚、张丹三位学者关于数据分析观念的对话,北师大版教材主编张丹教授亲自执教的示范课和部分优秀教师执教的观摩课,以及史宁中教授在《基本概念与运算法则》一书中关于数据分析观念的阐述(见本期“教育文摘”栏目),相信对您理解“数据分析观念”,以及在教学中发展学生的数据分析观念会有一定的帮助。

话题一:如何把握数据分析观念的内涵和价值?

朱德江:我们先谈一谈什么是数据分析观念,如何把握它的内涵和价值。请各位教授简要地说一说,也可以举个例子。

林福来:我曾经在学生学习材料中看到一个问题:甲、乙两个人练习投篮,甲投了5个球,进了3个;乙投了6个球,进了4个,谁投得比较准?我们成人可能会比较和的大小。学生却说:“他们还没有投完,怎么可以比?”学生说的“没有投完”是指样本空间不一样,可能前面投不进,后来投进了。随着样本的增加,推断就越来越准。但问题是考试时只有一个答案,导致学生学完以后不再去回顾和思考。我们可不可以把它改成这样一个问题:甲、乙两人掷飞镖,甲掷5次得15分,乙掷6次得18分,请问谁掷飞镖掷得比较准?

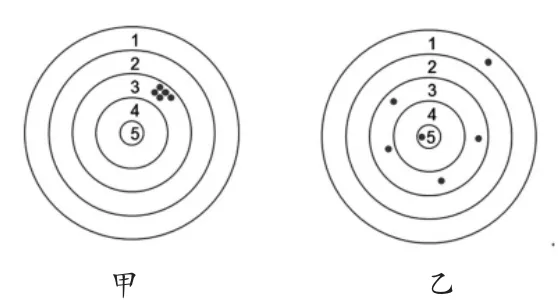

如果马上回答,可能还是一样,甲、乙两人平均每次都得3分。但如果看到他们掷飞镖的过程(如图1),你得出的结论可能就不一样了。

图1

从图上可以看出甲掷的飞镖很集中,乙掷的飞镖比较分散。是否可以根据这样的数据来预测10次以后谁的得分高?图中呈现出很多信息,这让我们可以谈预测的问题。在教学时,我们也可以这样尝试,围绕我们的会议主题 “核心素养导向下的数据分析观念”,对现有材料进行加工,转化成体现学生素养的内容。

张丹:我替一线老师问您一个问题,如果在考试中,学生怎样回答可以给满分?

林福来:我想最重要的不是满分,而是学生能不能表达自己预测的道理。刚才谈到的第一个问题,因为学生认为比较的基准不一样,所以“不能比”。学生能够提出预测的道理,然后根据道理进行预测那就可以给满分。

张丹:在数据分析观念中,最重要的是推断,就是希望通过数据分析,让学生感受到数据是有力量的、有用的。推断到底是什么?国外的一篇文章强调早期进行非正式的统计推断。非正式的统计推断有三个要素:一是归纳,必须得到所做的这件事本身之外的结论。比如课堂上给出某个学生0岁到12岁身高的数据,要推断他14岁时的身高。二是结论必须有明确的证据。课堂上(指张丹教授亲自执教的“身高的变化”一课,见本期《与学生一起思考》一文,下同——编者注)有学生猜测168厘米,要给出猜测的理由。三是因为证据是随机的,所以必须使用不确定性(概率)的语言。

这三个要素中,第一个和第二个非常重要。要让学生体会只要用数据就很容易推断,教师不要过多关注推断结论的好坏,应该让学生敢推断,敢得出结论。尽管非正式推断的教学将支持对后续正式统计推断的理解,但它的目的并不是为了让学生可以做正式的统计推断,而是需要看到非正式推断的“潜力”:加深学生对统计目的的理解,使学生更一般地使用数据,并在这个过程中更多地使用他们自己的理解。

话题二:以“身高的变化”为例,如何把握统计教学的目标?

现场教师1:张丹老师好,我们都知道教学目标是一节课的灵魂,您是怎样制订教学目标的?

张丹:第一,这节课我最看重的是学生能够感受到数据是有用的,这也是数据分析观念中最重要的。从这个目标上,我感觉还是有一半以上的学生能感受到数据是有用的。第二,我比较看重学生能从 “小婷身高与北京市女生平均身高变化情况”那幅图(见本期《与学生一起思考》一文中的图1——编者注)中获取一些基本的信息。这一点在课堂上好像显得比较淡,这是因为我们做了相应的前测,几乎所有学生都能够准确地获取信息。第三,学生能够通过联想自己提出问题,并且提出自己感兴趣的问题。

现场教师2:我的问题是,怎么把知识技能和您谈到的这些目标有机结合起来?

刘坚:我非常同意昨天有位老师讲的一句话,统计数据的准确性、真实性是基础,一旦出错,后面做任何推断都没有意义。从这两天的课上我们看到,有的老师舍得花时间带着学生一步一步、一丝不苟地把每一个数据都认认真真统计好。老师带着学生统计每一个区间中有几个数据时,我自己也像学生一样,做了两遍才做对。所以我想说的是,有机会让学生做这样基础性的工作非常重要,一步一步,认认真真,就是社会上正在讨论的“工匠精神”。这个“工匠精神”就是追求完美,努力做到更好。

张丹:就像刚才刘坚老师说的,知识就是力量。原来我们把知识想得太简单了,认为画一幅图就是画一幅图,其实画一幅图能够培养一个人实事求是的态度、灵活处理问题的方法。不要认为知识就是低级的,所谓的思维才是高级的。

再谈平衡,平衡是最难做到的,我更愿意说整体把握。吴正宪老师有一个很有意思的比喻:每一节课就相当于带着学生去“炸碉堡”。首先你得明确你“炸”的是什么“碉堡”,如果“炸”的“碉堡”主要是让学生统计推断,那就奔着目标去。至于在这个过程中,学生一会儿鞋带松了,一会儿帽子丢了,没关系,先去“炸”完“碉堡”,然后把鞋带系一系,我们再去“炸”另外一个“碉堡”。也就是说,要把握好每节课最核心的东西,不一定每节课“炸碉堡”的过程都是一样的。

朱德江:张老师告诉我们要明确目标,不同的内容要有不同的侧重点。

张丹:是的,还要根据学生的情况。比如“身高的变化”这节课,学生在四年级学习了条形统计图、折线统计图,五年级时学习了复式条形统计图、复式折线统计图,到六年级时没有一个学生不会画。已经有了这些知识基础,当然可以去做一些统计中除画图以外的事情。

林福来:张老师那节课让人最感动的是后面环节中学生一直提出他们的联想,一幅统计图引发了很多学生开动脑筋思考。所以很重要的事情是在教学的时候,能很自然地引出学生的问题。我们今天在这里谈数据分析的素养,要先问自己:我是不是在用数据分析的思维方式进行思考?

话题三:如何让学生经历完整的统计过程,体会数据的真实性?

朱德江:统计学习有三个关键的环节:数据收集;整理表示或者描绘数据;分析数据,包括分析结论、预测推断、作决策等。如何引导学生经历这样完整的统计过程?短信互动中有教师提到,关于收集数据,有的内容由于场地和教学时间有限,没有办法现场收集数据,是否可以提供收集好的数据?如何让孩子体会收集数据的真实性呢?

刘坚:教学的目的有很多方面,但具体到某一节课,不是完成目的的所有方面。经历完整的统计过程是对小学阶段的整体要求,不是每一节课都经历完整的过程。比如用第一节课收集数据,甚至像“栽蒜苗”这样经历两个星期收集数据的过程,学生有这样的经历会更加投入,然后在课堂上呈现、梳理、分析、预测。再比如“摸球游戏”可以分为两节课,第一节课也许进行到摸50次球就下课了,回家再继续做,第二节课讨论。学生感觉欲罢不能,有种“欲知后事如何,且听下回分解”的效果,下课后学生不需要做其他的作业,这样会很有意思。

张丹:我经常说教学没有上限,但是教学应该有底线。首先,完整的统计过程不是每节课都有,但每学期可以有一次让学生亲自经历收集数据的课。如果一个课时不够,可以结合综合与实践活动来安排。这个过程中,学生会探索发现很多问题,像刚才刘坚老师谈到的“栽蒜苗”,有的学生边收集数据边进行一些科学实验,在这个过程中自然就学会用数据说话。其次,如果不是学生自己收集的真实数据,那么教师提供的数据最好是真实的。如果有可能,还要告诉学生数据的来源。再次,如果确实是因为种种原因没有办法提供真实的数据,也要给学生交代一下:我们没有办法得到所有的(真实的)数据,但是我们又要讨论这个问题,所以把数据做了一些简化。总而言之,把一种实事求是的态度传达给学生是最重要的。

朱德江:让学生经历完整的统计过程是非常重要的,那么,什么样的素材或者说什么样的背景适合作为统计的学习内容呢?

张丹:从原则上讲,学生熟悉的情境肯定是好的,但什么事都不能太绝对,多元也是很重要的方面。教师事先可以做一个判断,如果觉得某个情境能体现出统计的价值,就可以让学生去经历。比如有的学生对医院男孩儿、女孩儿的出生比例感兴趣,就可以让学生进行统计。我也特别呼吁多让学生出去玩一玩,这样能丰富体验,积累经验,同时感受统计的价值。

林福来:从素养角度来看,让学生感受他们通过学校学习获得的能力能够公平地参与社会议题,这一点很重要。现在环保的议题很重要,如何培养环保意识?学生要亲自做调查、研究、分析,最后得到的结果才会让自己感同身受。比如对于节约用纸,可以调查:一个人一个月用多少纸?班上的同学一个月用多少纸?这些纸从哪里来?要砍多少棵树?经历这样的调查、收集数据、数据分析过程,可以培养学生的环保意识。也许做一次这样的活动,他一辈子都是一个环保人士;如果他再能到处宣传,比其他的任何教育方式都有效。

刘坚:现在信息技术非常发达,我们很容易用信息技术的手段去替代学生的活动。但是无论技术多么发达,学生亲自动手、亲身实践的经历一定不能减少,尤其在小学阶段,技术越发达越要让学生有更多亲身实践的机会。所以作为教师,和学生一起亲身经历收集数据的过程非常重要。

话题四:从数据分析观念视角看数学素养的发展。

朱德江:刚才的讨论中,几位教授都谈到要让学生形成用数据分析的意识,要有数据的眼光,我想这是希望在数据分析观念方面形成一种素养。最后一个问题,我们就来聊一聊数学素养,或者我们又有一种提法——数学核心素养,请三位教授进一步谈谈。

林福来:一个人在多年的学习以后,会形成一定的学习能力,然后能够尽可能地参与一些社会的议题,这整个合起来就是我们所谓的素养。我们靠什么学习?靠我们的思考,靠我们的语言,靠我们有一些好的学习态度、学习意向。所以我认为有三个重要的方面——学习的工具、思考和语言。接下来很重要的是本质,学科的本质,我们谈数据分析在统计概率中的本质就是不确定性思维。学习(基础知识)之后要进行问题解决,在现实、真实的问题里面参与学习,最终要参与社会。用一句很简单的话讲,学了数据(基础知识)之后可以好好运用它。

张丹:谈到数学素养,一线教师要留意的是不要陷入概念当中去,可以思考几个问题。第一,你希望你的学生或者你的孩子十年后,成为一个什么样的人?第二,也许学生长大后并不从事与数学相关的工作,也许他没有那么好的计算能力、建模能力,但是能让一个人养成用数学的眼光去看这个世界,用数学的思维去分析世界,用数学的语言来表达世界,这就是素养。第三,关于统计素养,我喜欢陈希孺先生的一句话:“习惯于从统计规律看问题的人,在思想上不拘执一端,他既认识到一种事物从总的方面看有一定的规律,也承认例外。”如果学习统计能让人养成这样一种比较理智地看待问题的习惯,遇到事情拿数据看一看,找到规律,一旦出现偶然性,也能够理智地对待,能有这样的一种习惯,就具有统计素养。

刘坚:“数学教育”这个词,重心可以在数学上,也可以在教育上。基础教育阶段,尤其每一位小学数学教师在讲数学核心素养或者核心素养时,更应该注重如何利用数学滋养教育、滋养人。我们往往只关注数学的内容,而忽视了如何用数学去滋养人。其实,这两个方面并不是矛盾的,中间一定有很多重叠的地方。关于核心素养很难有一个定义,但我有一个深刻的体会,核心素养首先要根植于真实世界,面对真实世界的问题,能驾驭、能处理。我们将要发布一个研究报告,这份报告的最后一句话是这么说的:我们坚信,核心素养的一端支撑的是“整个的人”,另一端联结的是“真实世界”。

[林福来,台湾师范大学教授,著名数学教育学者;刘坚,北京师范大学教授,新世纪小学数学教材主编,国家义务教育数学课程标准(实验稿)研制组组长;张丹,新世纪小学数学教材主编,中国教育学会小学数学教学专业委员会秘书长;朱德江,特级教师,新世纪小学数学教材常务编委,分册主编]