股权转让善意取得法律规定之不足

——以司法判决为研究对象

2016-06-15叶琪

叶 琪

中山大学法学院,广东 广州 510275

股权转让善意取得法律规定之不足

——以司法判决为研究对象

叶琪

中山大学法学院,广东广州510275

摘要:我国目前对于股权转让的善意取得只在公司法司法解释中对显明股东处分实际投资人股份、一股二卖这两种情况进行了规定,指引法官“参照《物权法》第106条”。但通过考察近五年来的法院判决,可以发现司法解释所规定的内容远不能覆盖股权善意取得纠纷情形,大量案件没有可直接适用的规则,法官在判决时经常不引用任何法条,这无疑不利于司法裁判的统一和说服力。而从构成要件来看,法院在具体要件的认定标准上仍存在不一致,这将直接导致“同案不同判”。因此非常有必要具体化相关规定,扩大涵盖范围、统一构成要件,或是以指导性案例的方式更好地统一法院裁判,为商事活动参与者提供行动之音。

关键词:股权转让;善意取得;法律依据;构成要件

股权是现代社会财富的重要表现形式和载体,随着市场经济和商事活动的不断发展,股权转让成为社会财富流转的普遍现象。股权转让善意取得规则的目的是在原所有权人利益和善意买受人利益之间寻找均衡点,保护交易安全与便捷。但我国目前尚无正式法律规定,仅在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》(以下简称《公司法法释(三)》)中分别针对显明股东处分实际投资人股份、一股二卖两种情况进行了规定,第25条第1款规定:名义股东将登记于其名下的股权转让、质押或者以其他方式处分,实际出资人以其对于股权享有实际权利为由,请求认定处分股权行为无效的,人民法院可以参照物权法第一百零六条的规定处理。第27条规定:股权转让后尚未向公司登记机关办理变更登记,原股东将仍登记于其名下的股权转让、质押或者以其他方式处分,受让股东以其对于股权享有实际权利为由,请求认定处分股权行为无效的,人民法院可以参照物权法第一百零六条的规定处理。

但在现实商事活动中,并不仅仅有前述两种无权转让股权的情况,其他类型的案件是否可以适用善意取得,如何适用,这些问题法律或司法解释都没有给予回答。目前学者已经从多方面对股权转让的善意取得问题进行了研究,主要包括对股权善意取得构成要件①,股权善意取得的特殊性②,对“参照物权法第一百零六条”的理解③等等,但鲜有研究对法院实际审判请进行整理分析。本文采用案例研究的方法,从善意取得情形、法律依据、具体说理等多个方面对近五年来99件股权转让善意取得案件进行统计分析④,以期能观察纠纷实际发生情况,司法审判中法律适用现状,将制度规范与审判实际相比较,从解决纠纷的实际需求出发反思当前法律制度的不足。

一、案件分布特点

从时间来看,案件数量逐年递增。2011至2015年的案件数分别为,7件,12件,24件,43件,13件,案件数量逐年递增,2014年相较于2011年已增长5倍。值得说明的是,2015年案件数远低于2014年水平,这似乎不符合案件数逐年增长的趋势,但考虑到本文是通过判决书的编号来统计案件时间,如(2014)泰中商终字第0045号案,即归为2014年数据。而股权转让纠纷复杂性比较高,审判时间一般较长,因此截至统计时2015年年内立案的案件仍有大量未审结,还未有相关裁判文书。综上,可以预见随着商业活动的不断繁荣,未来将有更多此类纠纷出现,因此完善相关法律制度对于指导法院裁判以及解决善事纠纷意义重大。

从地区来看,案件数量与地区经济水平具有关联性。在所有99件案例中,北京、上海、广东、浙江、江苏五省案件数量较多,共计37件,占所有样本的37%。可看出股权善意取得的案件数量与地区经济发展水平呈现一定的正相关性。究其原因,首先是经济发展水平较高的地区公司数量本身较多;其次,市场竞争更激烈,市场机会更多,公司的转让、兼并更加频繁,因此股权转让更加频繁;最后,商业环境更复杂,各类信息更加混杂,更可能造成商事外观主义与实质情况不相符合,因此发生善意取得纠纷的可能性更高。

第三,善意取得纠纷存在于有限责任公司。本文所统计的案件中公司类型皆为有限责任公司。这是由于股份有限公司由于资合性更强,股份自由流动限制更小。而有限责任公司由于人合性更强,更加强调股东之间的彼此的熟悉和信任,股权转让时法律程序和法律要求也更多,因此有限责任公司就更容易出现无权转让,相应发生善意取得的问题也就更加多发。

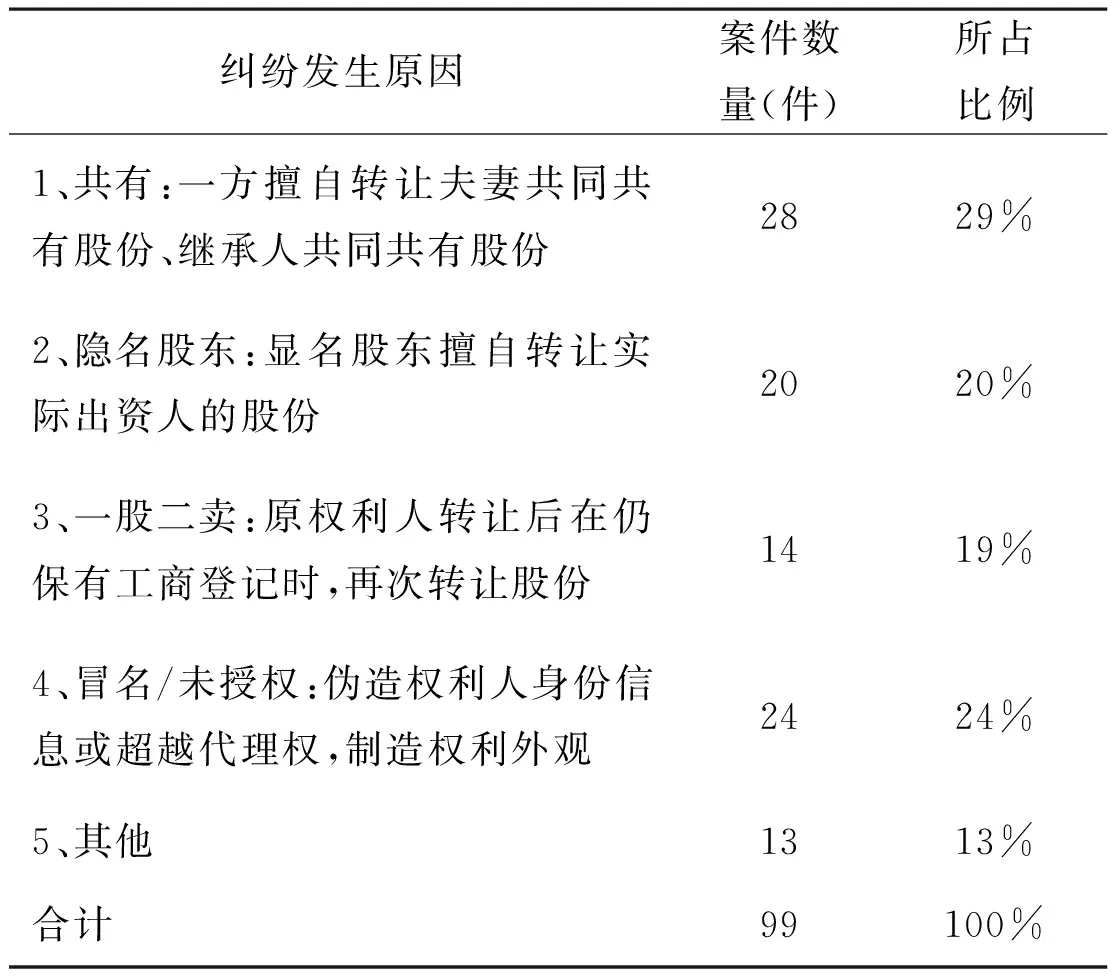

二、股权转让善意取得情形分析

如表1所示,在所统计的99个样本中,股权善意取得纠纷的起因,即股权无权处分发生的原因主要有4种:一方擅自处分共有财产;一股二卖;显名股东擅自处分隐名股东股份;伪造签名和超越代理权。其他情形包括对正在诉讼中的股权转让、前手转让行为无效等。对应《公司法法释(三)》第25、27条之规定可以发现,现实中擅自转让共有股份、冒名/未授权这两种情况比重较大,共占所有类型的53%,但这两种类型却恰恰没有得到法律的规定。由此可见,目前的法律规定十分不全面,无法反应市场真实情况,更远远不能满足实际审判的需要,法院不得不在没有具体法律依据的情况下作出裁判,见表1。

表1 各类股权善意取得纠纷数量及判决结果统计表

三、法律依据分析

如前所述,《公司法司法解释(三)》第25、27条对两种股权转让善意取得规定为“可以参照《物权法》第106条”,但这一判断标准学界理论争议很多。以下从实际判决来观察法官在判断时具体如何适用法律。

第一,不说明法律依据,直接进行判断的比例较大。法官在判断是否构成善意取得时未引用法律的案件数共计46件,占所有案件的44%,其中判断为构成的案件中40%,而不构成善意取得的案件中更是高达49%。这类判决说理中,法官并没有法条引用或对股权善意取得进行全面说明,而是直接进入具体构成要件判断,如是否具有权利外观,第三人是否善意等,如“受让人郑翰兮系郑克逸之子,知道或者应当知道郑克逸的股权份额,其行为不构成善意取得。”⑤

第二,司法解释没有规定的类型法律依据空白的比例相对更高。从表2中可以清晰发现,对于司法解释没有规定的处分共有财产、伪造签名或超越代理权两类案件中,法官没有引用法条的案件数分别为11件、17件,各占本类型案件的39%、70%,比与已被司法解释规定的两种类型比例更高。出现这种情况可能的原因在于,第一,目前的法律制度中没有具体的裁判规则可以直接适用;第二,如果直接适用物权善意取得制度,将适用对象从物权扩张到股权,对于法官而言不免有扩张解释之嫌疑,审判者不可避免将带来一定的裁判风险,并不是所有法官都愿意为之,见表2。

表2 不同情形案件法律依据统计表

结合以上两点不难发现,《公司法司法解释(三)》第25、27条未能覆盖现实纠纷的大部分情形。从大量法官不进行法律引用的现象也可以看出,目前我国对于股权善意取得的具体规定不足以满足审判实践的需要,法官在“无法可依”的情况不得不选择不说明法律依据,这十分不利于司法判决的统一和严谨。

四、构成要件分析

法官在股权转让善意取得的判断中总体思路较为一致,考量的构成要件较为统一,不论是否引用了《物权法》第106条,法官基本都按照物权善意取得的构成要件进行了分析。即无权处分,第三人善意,支付合理对价,进行工商变更登记。在30件构成股权转让善意取得的案件中,同时考虑四个因素的判决共计24件,占83%。在69件不构成善意取得的案件中,法官考虑的因素也主要集中于以上四点。但如果具体到每个要素的个案判断,我们就可以发现法官的认定标准仍存在不一致。以下以第三人善意的举证责任、共有股权处分为例说明。

(一)共有股权无权处分

这一类型的典型案情为:夫妻(或继承人)共有股份,一方擅自将股份转让给第三人,善意第三人往往是处于对夫妻关系的信任⑥,非善意第三人往往时与公司或夫妻一方有特殊关系(如父母、子女、亲戚),明知或应知股份为夫妻共有财产,转让未经过另一方同意⑦。

大部分法官认为,夫妻共有一方擅自转让股份属于无权处分,在满足其他条件之时,可以适用善意取得制度。但也有少部分法官认为,股权并非单纯的财产权,财产权利虽是股权的重要属性,但股权与特定的身份相关联,具有一定的社员性、人身性,股东享有公司法规定的决策权、管理权、收益权等。夫妻双方以共同财产投资形成的股权,共有关系指向的是股权的价值利益,即股权带来的收益及转让股权所取得的对价,另一方只能享有股权所带来的收益和承担亏损而不能对股权进行处分。因此,如果第三人已经支付合理的转让款,则股权转让并未影响到股权的价值利益,只是将其转化为股权转让所得的对价,不需要适用善意取得制度。⑧

本文认为,股权虽然具有一定的人身性质,但最终指向的仍是财产利益,并且股权转让本身属于财产性质的事务,《公司法》所设计的股东过半同意、股东优先购买权等制度,意在保护有限责任公司本身的人合性,与股权共有人对财产的处分决定没有关系。因此就共有人之间的关系而言,股权转让与股权中的人身性并没有直接关联。而股权的财产利益不能以一次性的转让款来实现,因为股权具有长期盈利、多次分红的可能性,而股权转让款只是一次性的支付价格,即使经过估价,也不能替代所有人对股权长期利益的期待。善意取得制度的出发点是平衡第三人利益与原权利人的利益,维护交易的安全与便捷,但保护第三人的利益不意味着因为以人身性来排除共同共有人对财产的处分权利,将严重侵害共有人的权利,不足为取。

(二)第三人是否善意的举证责任

第三人是否善意的判断一般从其是否明知或应知无权处分,是否尽到审慎审查的义务来判断。⑨根据民事诉讼“谁主张,谁举证”举证规则,大部分法院将第三人善意的证明责任交由原告(一般为原权利人)承担。⑩但也有少部分法官认为第三人应当自证善意,如果没有证据证明自己不存在恶意的情形。

本文认为,根据“谁主张,谁举证”、“证有不证无”的基本原则,第三人是否存在恶意情形应当由提出诉讼请求的原权利人一方承担举证责任。第三人可以主动提出对自己有利的证据,也可以对提交证据对原权利认一方的证据进行反驳,但不应当承担纠正不能的责任,否则很可能因为难以证明自己“没有恶意”而无法取得股权,这有悖于善意取得制度本身保护交易安全与便捷,维护交易第三人信赖利益的基本出发点。

从以上两例中可以看出,法官在具体构成要件的具体判断中仍存在标准不一的情况。司法裁判标准的不一致不利于维持司法裁判的安定性,难以对当事人的日常商业活动形成有效指引。出现这一现象的原因与当前相关法律规定缺乏,股权转让具体制度不完备有密切关联。因此在未来具体制度的构建中,还应当对构成要件的具体判断过程进行细化规定,帮助法官裁量裁判,通过具体制度来以更好得落实善意取得制度,实现商事交易安全与便捷原则,体现商事活动的特殊性。

五、总结

股权转让善意取的制度价值在于平衡第三人与原权利人的利益,保护商事交易的安全与便捷价值这一商法的基本价值。通过本文分析可以看出,股权转让善意取得案件在实践中发生连年增长、类型较多的态势,因此不论是通过具体制度的构建还是商事基本原则的指引,对纠纷解决的重视都有重要意义。目前我国对这一问题的规定仅有两条司法解释,范围过于狭窄,不足以应对现实中各类股权善意取得纠纷,这造成大量案件中法官选择不说明法律依据。并且在各个构成要件的判断过程中,也还存在一定的具体认定标准不统一。以上这两点问题无疑不利于案件的同案同判,不利于发挥法律在商事生活中的引导性作用。因此,如何为法官裁判提供更好的依据和指引,应当成为股权转让善意取得纠纷解决的关键问题。理想的解决方法是在未来的立法或司法解释中对股权转让问题进一步细化制度,扩大涵盖类型,具体判断标准,通过具体制度来,平衡各方利益,落实商事活动的特殊性,保护商事交易的便捷。但如果在短期内无法制定出具体的制度规则,我们可以考虑出台指导性案例,从而有利于同类型案件裁判结果走向相同方向,增强裁判的安定性,为现实商事活动提供更好的法律指引。

[注释]

①张宜云,王玲.有限公司股权善意取得规则的司法适用[J].科技与法律,2014,06:1102-1117.

②杨祥.有限责任公司一股二卖善意取得之质疑——对<公司法解释三>第27条适用的限缩[J].西南政法大学学报,2015,03:74-88.

③余佳楠.我国有限公司股权善意取得制度的缺陷与建构——基于权利外观原理的视角[J].清华法学,2015,04:109-124.

④通过在北大法宝数据库、中国裁判文书网,以“股权转让”、“善意取得”为关键词,限定时间2011年2月16日至2015年12月20日,共搜索到裁判文书249件,其中北大法宝数据库107件,中国裁判文书网142件,其中有效案例99件.最后访问日期2015年12月20日.在搜索得出的相关案例中,本文仅选取对股权善意取得进行实质判断的案件.以下情况的裁判文书予以剔除:1、善意取得仅为当事一方作为辩诉理由提出,法院未加实质审查;2、法院认定善意取得需另案处理;3、系列案件法院作出多份类似裁判文书.

⑤张君钦与郑翰兮、郑克逸等股权转让纠纷案,(2014)榕民终字第2397号.

⑥刘小平与张新田、王鲜、武丕雄、张宏珍、折奋刚股权转让纠纷二审民事判决书,(2014)民二终字第47号;黄运娇与罗家斌、宣承文股权转让纠纷再审民事判决书,(2014)桂民提字第35号.

⑦范华文等与刘晓慧股权转让纠纷申请案,(2013)民申字第2505号;于某某与宫某甲、宫某丙股权转让纠纷二审民事判决书,(2014)青民二商终字第982号.陈静与张广平、张广凤股权转让纠纷一审民事判决书,(2013)雨民一初字第00513号.

⑧张慧明与谈丽芬、魏国宪股权转让纠纷二审民事判决书,(2014)锡商终字第0005号;仰建芳与沈新泉、金林林股权转让纠纷二审民事判决书,(2012)浙湖商终字第115号.

⑨邬可军、王昌虎与张福桥股权转让纠纷二审民事判决书,(2014)鲁商终字第163号.

⑩位爱玲与王岩、王云国等股权转让纠纷二审民事判决书,(2014)大民三终字第641号;黎惠琼与徐美艳、第三人江门市光音驿站餐饮有限公司股权转让纠纷一审民事判决书,(2014)江蓬法民二初字第960号.

中图分类号:D923.2;D922.291.91

文献标识码:A

文章编号:2095-4379-(2016)15-0014-03

作者简介:叶琪,安徽人,中山大学法学院,2015级法学硕士,民商法学专业。