减损规则的司法适用价值与现状分析

2016-06-15王宣荣王焕然

王宣荣 王焕然

吉林大学法学院,吉林 长春 130012

减损规则的司法适用价值与现状分析

王宣荣王焕然

吉林大学法学院,吉林长春130012

摘要:减损规则是合同法违约损害赔偿部分的一个重要规则,其立法目标及意义在于促进社会资源的合理配置,遏制非违约方的恶意扩大损失行为。然而在司法实践中,对于该规则适用不足、适用不合理的情况十分严重。本文以法律经济学的视角出发,分析减损规则的适用价值与适用现状,探究问题产生背后的深层次原因;对于实现减损规则的立法目的,推动司法实践的发展具有积极的意义。

关键词:减损规则;减损措施;效率;法律经济学

一、减损规则的含义

减轻损失规则,简称“减损规则”或“减损义务”,是限制合同责任中损害赔偿的一项规则。其中《中华人民共和国民法通则》第一百一十四条规定:“当事人一方因另一方违反合同受到损失的,应当及时采取措施防止损失的扩大;没有及时采取措施致使损失扩大的,无权就扩大的损失要求赔偿。”《中华人民共和国合同法》第一百一十九条规定:“当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。”由上述规定可以看出,减损规则系限制赔偿权利人可获得的赔偿数额的规则。详细来说,就是指违约方违反合同规定,造成另一方损害后,享有赔偿权利的一方未尽到防止损失扩大的义务,因而对于扩大的损失不再享有要求违约方赔偿的权利。减损规则,针对的是违约行为直接带来的损失以外的扩大损失,而这些扩大损失之所以发生是由于受损方并没有积极、及时采取合理的并且应当由受损方采取的措施。当事人一方违反合同的,另一方不能无动于衷,任凭损失的扩大,而应当采取积极措施,减少损失。当事人一方已经尽了最大努力,仍然不能履行或者不能完全履行合同的,应当及时向对方说明情况,尽量避免或者减少可能造成的损失。

二、减损规则立法目的及意义

第一,有利于协调社会关系,解决社会矛盾。通过相关的法律职业共同体、诉讼案件参与人积极应用减损规则解决社会矛盾,协调社会关系,对于加强我国的法治建设,促进经济发展具有重要意义。

第二,有利于指导未来司法实践。通过对于国内外减损规则的理论研究比较,结合国内外司法审判的实际状况,发现减损规则理论和制度上的不足,查明司法实践中的困难与障碍,找到符合现行制度和经济效率的解决方案,对于指导未来司法实践具有重要意义。

第三,是民主制度化、法律化的前提条件。建设科学完善的减损规则体系有利于丰富民主形式,完善民主制度,扩大公民有序的政治参与,有利于保障人民当家作主的权利,体现人民民主专政的国家性质,有利于体现民主和法治的关系。

第四,有利于促进经济发展,促进社会主义经济建设。通过明确当事人的权利义务,有效保护当事人的合法权益,发挥减损规则的法效益,有利于维护社会稳定,促进社会主义经济建设。

三、减损规则的司法适用分析

作为违约方的被告被诉违约并请求损害赔偿时,减损规则常常作为违约方限制损害赔偿之盾,由被告引用以抗辩限制被请求人的损害赔偿额。然而在司法实践中,当事人双方在是否具备条件采取适当措施防止损害扩大,当事人采取的措施是否具有合理性,“适当”的标准如何把握等问题上时常产生争议。①

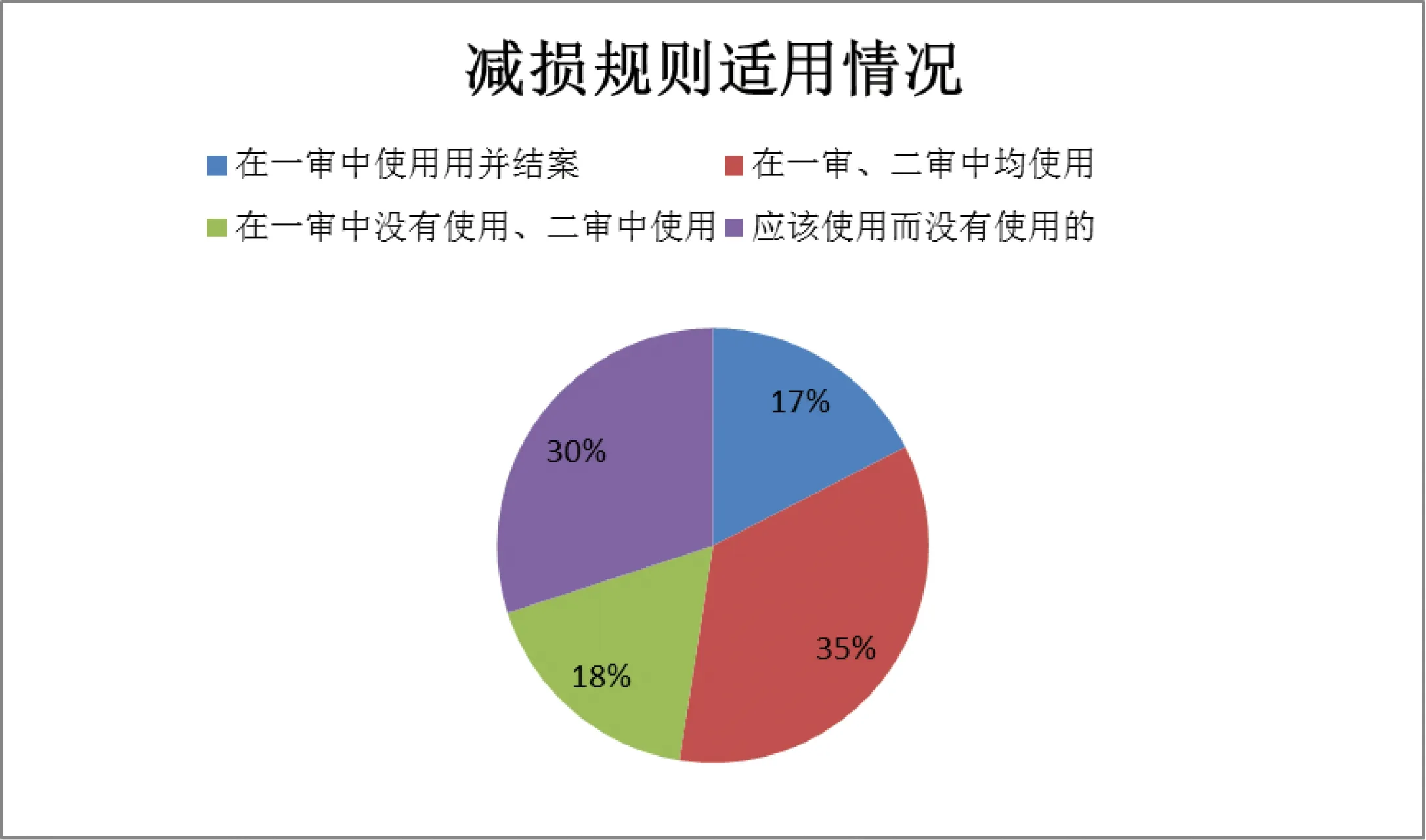

图表1

通过案件具体情况和案件汇总统计我们发现,减损规则在我国的司法实践中的现状如下:

首先,一审中正确运用减损规则并结案的比例偏低。究其原因,笔者认为原因有二,一方面是因为社会大众对于减损规则适用的接受程度不高,大众对于要求非违约方承担从因果关系角度来看的非己方过错而产生的损失无法接受;另一方面是因为法官在适用减损规则时面临承担额外诉讼的司法风险。因此法官为了避免频繁发生案件上诉的情况和改判的司法风险,在具体判决时对于减损规则的适用保有十分谨慎的态度。

其次,存在大量应当适用减损规则而没有适用的情况。这体现出我国对于减损规则的运用还十分不成熟,未达到合理的运用减损规则从而提高效率,避免资源浪费,增进社会整体利益,实现资源配置的帕累托最优,推动公平的市场秩序的建立的目标。

最后,不服一审运用减损规则判决,从而导致当事人上诉的情况频繁发生。通过具体案件判决的研究我们发现,由于缺乏具体的法律规范作为支撑,在减损数额的计算方面,法官在裁量的时候往往采用酌定的方式,而导致最终的裁判结果缺乏科学性权威性,使当事人信服程度较低,不服判决结果上诉的情况频繁发生。

四、结语

针对在司法实践中存在法官不敢援引减损规则、该适用而不适用、适用错误、社会大众接受程度低等问题,使减损规则回归其应然的理论定位,在司法实践中具有重要意义。

[注释]

①图示比例来源于北大法宝与减损规则有关的143个相关案例的统计结果,总结得出此结果.数据来源可能不全面.

[参考文献]

[1][美]罗那的·科斯.社会成本问题[J].法律经济学期刊,1960.

[2][美]理查德·波斯纳,蒋兆康译.法律的经济分析(第七版中文第二版)[M].北京:法律出版社,1997.

[3]Alan Schwart & Robbert E Scott,”Contract Theory and the Limits of Contract Law ”,113 Yale L.J,2003.

[4]See 22 Am Jur2d,Damages.

[5]韩世远.减损规则论[J].法学研究,1997(1).

中图分类号:D923.6

文献标识码:A

文章编号:2095-4379-(2016)15-0275-01

作者简介:王宣荣,女,内蒙古鄂尔多斯人,吉林大学法学院本科生;王焕然,女,吉林松原人,吉林大学法学院本科生。