伦理本体性:文学研究的真正基础

2016-06-12唐代兴

唐代兴

伦理本体性:文学研究的真正基础

唐代兴

摘要:文学的伦理问题,不是研究文学的方法论问题,应该是文学的本体论问题。在文学理论研究中,其核心问题是文学体式,它敞开为形式和本体两个维度:文学形式的内在规范是文体模型,其外在形式乃语言、形象、结构、技艺、意象、象征、隐喻等;文学本体的内在构形是文学心灵范式,其敞开形态是真善美。在文学本体世界里,美乃有意味的形式,真是其本体,善是本体的本体,它构成文学的真正基石。无论从文学的先验构架论,还是对作家之文学创作论,只有善才可使真成为可能,也只有善才可使美获得内在生命魅力。缺乏善,文学可能有虚假的真和修饰的美,却不可能有真实的真和纯正的美。

关键词:文学伦理 伦理本体性 文学体式 文学心灵范式 文体模型

真善美统一,既构成文学的本体世界,又成为评价文学的最高标准。在真善美三者中,善是其本体之本体。善之于文学的本体性构成,最早受到先秦孔子和古希腊柏拉图、亚里士多德等人的特别关注。但自鲍姆嘉通将美学从哲学中独立出来并将其规定为“感性审美的科学”以来,善被淡出了美学世界,由此形成人们对文学之善的问题知之甚少。近年来,文学伦理研究悄然兴起,但它却并没有改变文学研究的主流方向。这种情况的出现,既有研究传统的惯性作用,更有文学伦理研究本身的原因。

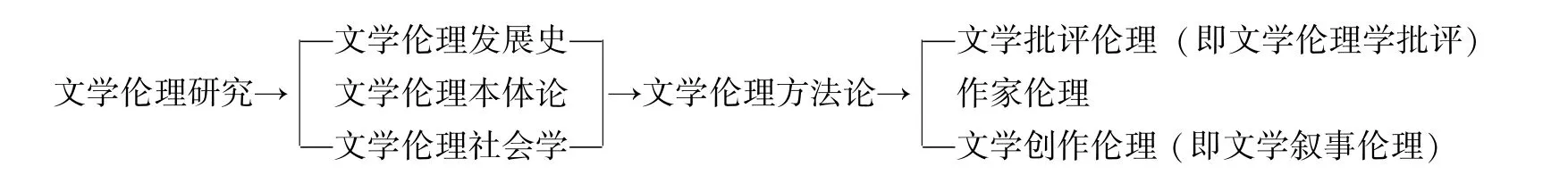

客观地看,近年来涌现出来的文学伦理研究呈现两大思路:一是文学伦理学批评。它由聂珍钊首倡,并以《外国文学研究》为基本阵地,形成了颇具阵容的研究群体。其基本主张是:“文学是因为人类伦理及道德情感或观念表达的需要而产生的”,〔1〕所以,伦理和道德是文学的自身目的,文学伦理学批评亦是文学的自身要求。另一是文学叙事伦理,它源于伦理学方法的叙事学运用。其首倡者刘小枫在《深重的肉身》(1999)中尝试采取伦理学方法对生活事件予以伦理叙事。其后,陈少峰继续这种尝试而写出《伦理学的意蕴》(2000)。伦理叙事实际上是一种伦理研究方法,它被引入文学研究领域而与叙事理论结合,则转换生成为一种文学批评方法,即文学叙事伦理。文学叙事伦理研究由孟祥荣(2000)首倡,罗华、宋德发(2002)、王宇、谢有顺(2003)、张艳梅、赵艳、伍茂国(2004)等人开其端,不少年青学者追随之,叙事伦理研究逐渐形成。

文学伦理学批评与文学叙事伦理作为两种文学批评的新方法,有其共同性:一是立足于“文学是伦理的”这一基本认知而展开工作;二是都注目于批评本身,不甚关心文学的自身问题和文学的创作问题;三是其研究的对象主要是文学作品。因而,无论是文学伦理学批评还是文学叙事伦理,所批评的都是文学作品,而不是文学。由此不难发现,这两种方式的文学伦理研究从一开始就体现出本末倒置,因为批评基于创作,创作的前提是对文学本身的理解和觉悟。进一步看,文学伦理研究所呈现的这两种思维理路,不过是沿袭了文学研究的固有传统,即一种将文学和文学作品混同理解的感觉主义认知传统。这种认知传统导向文学研究在很大程度上只成为文学作品研究,文学理论问题被真正地悬置。面对这种状况而谋求改变之道,必要回归文学的基础理论本身,面对文学的伦理本体性问题。本文就是基于此种考虑而意欲做一尝试,以冀方家指正和教导。

一、“文学”意味着什么

当我们提出“文学意味着什么”时,“文学”之自身意味问题获得了突显:有关于文学的全部问题与研究,都源于“文学”自身的本真性、本原性意味及其所传达出来的潜在张力。即,“文学意味着什么”这种发问方式,表达出来的潜在语义是非确定性的,并且其所呈现出来的开放性生成的语义张力,恰恰符合文学自身的本真性和本原性要求。

当以“意味”的方式发问时,所带出的第一个问题就是“文学以什么方式而存在?”面对这一问题,人们往往不加思索地回答说:文学以作品的方式而存在。在这个答案里,文学研究只看到了文学作品,却忽视了“文学”本身的存在性,由此形成文学研究中文学的不在场性。

客观论之,从文学到文学作品,其中有很长一段路程。主观想象地缩短或取消这段路程,都无助于对文学的真诚体认。当询问“文学以什么方式而存在”时,至少可以引发出如下几种表述方式:

A.文学是以一种精神探讨方式而存在;

B.文学是以借助抽象语词探索精神的审美方式而存在;

C.文学是以寻求和创造生命意义与价值的生活方式而存在;

D.文学是以可供自由选择和悦纳的书写产品而存在。

我们首先看A式方式所表达的基本语义:文学是一种精神探索方式。它的潜在意味很丰富。这里的“精神”是相对于“物质”而论,而“物质”和“精神”又都相对于人才有实际意义:仅就人论,存在是其根本问题,但存在的敞开却是生存,生存的敞开才构成存在的保障。生存敞开的基本方式是劳动和创造。劳动和创造出的是两种东西:一种是保障人能够存在的物质;另一种是保障人能够成为人的存在或更好地存在的精神。“文学以一种精神探索的方式而存在”的本原意义就体现在这里。

人所存在的世界,是一个没有限度的和不断生成扩张的世界,它伴随人的意识的觉醒程度和实际的能力张力而不断获得改变。尽管如此,人所存在的世界亦可根据人的抽象归纳概括和分类能力,将其划为三个领域:物理的领域,即自然世界;人伦的领域,即社会;人的领域,即人性-心灵-情感的世界。人类对精神的劳动和创造,就在这三个领域中驰骋,由此形成精神探索的三个维度:自然科学、社会科学、人文学术。

自然科学的对象是自然世界,所努力探求的是自然世界的自然法则、物理规律,为人类更好地生存提供如何利用自然和怎样与自然相处的智慧和方法。

社会科学的对象是人的制度社会,所努力探求的是人伦社会的存在法则和生存规律,为人的个体和群体如何更好地在社会中存在和生存提供利害权衡的智慧与方法。

人文学术的对象是人,具体地讲,是人性、人心、人情;所努力探求的是在人伦社会和自然社会相交织的双重舞台上人性、人心、人情律动的多元朝向、规律与法则,为每个人能真正成为人或大人而提供生存智慧和方法。

仅就人文学术论,它被人类具体化为三种探索方式,即信仰方式、理性方式和感性(“直观”)方式,或可说审灵的方式、审理的方式和审美的方式。人文学术的信仰方式的原初形式是神话,普遍方式是宗教。人文学术的理性方式的本原形式是哲学,具体敞开为形而上学、道德哲学、政治哲学、逻辑学、心理学(包括古代心灵学和现代精神学)、人性论、史学、美学等。人文学术的感性方式是艺术,它的本原形式是诗、歌(后发展为乐)、画,它的拓展随时代的发展和文明的前进而不断丰富、形式多样。仅诗这一种艺术形式,就衍生出赋、词、曲、戏剧文学、小说、影视文学等。

由此可以说,文学是人类精神探索的一种具体方式。它所关注的对象,是存在于敞开中的世界的人;它所关注的兴趣焦点,是存在于敞开中人的实际生存状况、生活想望和存在命运。因而,文学作为人类精神探索的一种具体方式,它既是审美的,也是求真的,更是寻善的。求真,是文学的意义源泉;寻善,是文学的价值源泉;践行自由,是文学的美学源泉。

图1

从分类学审视,文学是人类劳动创造之三大精神探索方式中的一种具体方式,它是与以哲学为代表的理性方式、以宗教为标志的信仰方式相并列的感性方式中的一种艺术形式。虽然A式方式展示了文学之于人类存在和生存的根本性、重要性,但它却没有展示出文学作为一种具体的精神创造方式的根本个性所在,这恰恰是B式方式所力求表达的基本语义:文学作为一种劳动创造的精神探讨方式,它标识自身存在的内在规定及其外在规范方式,是一种“借助抽象语词探索精神的审美方式”。

这一表述从内外两个维度凸显文学这种精神创造方式的自身规定和丰富意蕴:第一,探索创造精神的艺术,都必须是艺术体式化的。艺术体式既是艺术的内在规定,也是艺术的外在规范:艺术体式才是审美的创造方式区别于信仰的创造方式和理性的创造方式的根本标志。第二,作为从内外两个维度规范艺术的艺术体式,才是艺术的实存形态,没有艺术体式的实际存在,根本不可能有艺术的产生。艺术体式虽然是感性的、审美的,但它更是高度抽象的、无形的一种引导和规范精神创造的心灵范式和先验图样:心灵范式是艺术体式的内在规定,它的基本构成要素是人类(而非个体)之自由意志、灵魂和生命激情,并蕴含自然神性和宇宙精神;先验图样是艺术体式的外在规范,它必须以某类具体的材料为媒介而生成为一种先(个体而)在的书写蓝图。第三,文学作为人类艺术之一种形式,它具有所有艺术体式的共性特征,即,它也是高度抽象和审美的一种心灵范式。但它作为艺术之一种具体形式,必然具有区别于其它艺术形式并能呈现所有艺术形式共有心灵范式的先验图样,这即是文学体式。第四,文学体式的内在规定同样以人类的自由意志、灵魂、生命激情为原动力、以自然神性和宇宙精神为底色的心灵范式,但它的外在规范的先验图样却是接受词语规范的文体模型。第五,作为负载人类之精神创造的心灵范式的文体模型,由神圣的目的性、感应的一体性、抽象化具象方式、人性逻辑朝向和审美图样的叙述规范样式等五个基本要素构成。概括地讲,文学作为神谕人的存在命运和生存苦斗的美化方式(而不是信仰方式或理性方式),必然要敞开生命、启动天赋心灵,打开人与自然宇宙万物生生相息的通道,整体感应天地人神的律动和内在领悟人性逻辑张力,并赋形于感性审美的能够为语词所表达的先验图样,即先在于个体的抽象叙述规范样式。

以心灵范式和文体模型为内外规范的文学体式,仅仅是一种抽象的审美形式,它要获得血肉丰满的审美内容,必须寻求精神创造个体(即作家)的精神创造劳作行动,而赋涵其内容、神韵和神态。C式方式就是从这个角度切入来表达文学如何可能成为一种实际的精神创造方式的,即“文学是以寻求和创造生命意义与价值的生活方式”。这种生活方式是人的生活方式,但它不是任何人或任意人的生活方式,而只能是作家的生活方式,这就是作家必须以文学劳动为基本的生活方式。文学劳动不是捞取名和利的劳动方式,而是寻求和创造生活意义与价值的劳动方式。因而,文学劳动作为一种生活方式,是一种精神自由、心灵自由、情感自由、思想自由的生活方式,也是一种超越功利要求和利害权衡的美学自由的生活方式。这种性质的自由生活方式和精神劳动方式,主观上实现着作家自己,但客观上却潜在地引导他者(包括读者和批评家)从不自觉走向自觉的自我实现。这就是D式方式所表达的基本内容:文学的自由,通过作家的自由劳动和创造而变成了社会的自由方式,即它以语词化的作品形式为所有存在于这个世界上的任何个人提供一种自由选择的可能性和自由悦纳其文学的美学形式和美学内容的各种契机,这种可能性和契机既向作家也向读者敞开继续勇敢存在和更好更美更有意义和价值的生存,因而,这种可能性和契机既蕴含美的张力,更焕发真的力量和善的智慧。

二、文学研究的基本视域

初步理解了文学的自身意味和丰富蕴含,文学研究的基本视域自然张开。根据文学的自身意味和丰富蕴含所展布的张力状态观之,文学研究的基本视域实际敞开为内涵视域和类型学视域两个维度。

1、文学研究的内涵视域。文学作为人类创造精神的具体社会方式,它既是先验的,也是超验的,更是经验的。文学的先验性表征为文学体式;文学的超验性以作家将其作为具体的生活方式而得到呈现;文学的经验性通过文学作品而敞开对读者的期许。由此,先验性、超验性和经验性之三维朝向整合构成了文学研究的基本视域。

首先,文学的先验性蕴含为文学研究提出如下基本问题:

第一,文学何以存在?换言之,人类为何需要文学?文学何以可能满足人类的需要?

第二,文学体式的本质意蕴何以生成,具体地讲,文学心灵范式生成的先决条件是什么?文学心灵范式何以要由人类存在之自由意志、灵魂和生命激情三者构成?由此三者所构成的心灵范式与文学文体模型之间的生成机制是什么,或者说,文学心灵范式何以生成文学文体模型?文学体式与文学内容、文学体式与文学形式、文学体式与康德所讲的“美是形式”之间是一种什么样的关系?文学体式的内容是什么?文学体式的生成功能何在?

第三,文学文体模型为何蕴含其神圣的目的性和人性逻辑?文学为何是神圣的?文学的神圣的目的性意味着什么?进而论之,文学的神圣的目的性与其人性逻辑之间的实质关联和本原性动力是什么?文学的逻辑为何只能是人性逻辑,而不是观念逻辑或事理逻辑?人性逻辑在什么层面上以及在哪些方面构成了文学的自身取向?人性逻辑可能在什么意义上构成文学的作为或不作为的最终尺度?

第四,作为文学的先验构架的文学体式,即文学心灵范式和文学文体模型,与真、善、美之间有无内在关联性?如果有,生成这种内在关联性的动力机制是什么?是文学体式蕴含并生成真、善、美,还是先在的真、善、美蕴含生成文学体式?如果是前者,那么,文学体式蕴含生成真、善、美何以可能?真、善、美三者以其自身方式表征文学体式何以可能?如果属于后者,那么,真、善、美蕴含生成文学体式何以可能,文学体式以其自身方式敞开真、善、美何以可能?

其次,文学的超验性意趣要求文学研究必须面对如下实质性问题:

第一,文学何以生成作家?文学生成作家的必要条件和充分条件各是什么?

第二,人成为作家的可能性何在?具有什么资质的人才可成为作家?一个人成为作家是天命所归还是纯粹的自为造化?

第三,文学生成作家,作家选择文学并以此寻求和创造生命意义和价值的实际生活方式,这对作家来讲意味着什么?

第四,文学生成作家,作家选择文学,必然既要求其作为,更要求其不作为,什么才是作家所作为的?什么又是作家所不敢作为和不能作为的?作家的作为和不作为,仅仅是作家的自以为是吗?它与文学本身有无关联,或者说,文学本身是否具有作为或不作为的要求性?如果有,文学本身的作为与不作为的要求与作家创作的作为或不作为之间的内在关联性在哪里?人要成为作家,应该遵循怎样的路径、运用什么方法去探求和领悟到这种关联性,并如何遵循这种关联性而作为或不为?

第五,文学最需要的是什么?这种需要如何成就作家的需要而使之成为作家寻求和创造生命意义与价值的生活方式?反之,文学最不需要的或者最需要反对和抛弃的是什么?这种反对和抛弃的东西又以如何之方式构成作家寻求和创造生命意义与价值的生活方式?

第六,文学的最需要和最不需要如何生成文学的作为或不作为?这种作为和不作为的分水岭在哪里?文学的最需要和最不需要如何可能构成作家的最需要和最不需要?它又如何生成作家的作为与不作为?这种作为和不作为的分水岭又在哪里?它们是同一个吗?如果是,这一作为文学和作家共同享有的作为和不作为的分水岭,与真善美、假丑恶之间是如何之关系?

其三,文学的经验性诉求同样需要文学研究必须正视如下基本问题:

第一,文学的先验蕴含和超验意趣如何生成文学的经验诉求?在这一生成过程中,文学体式对作家以文学作为寻求和创造生命意义与价值的生活方式,起到了什么样的作用?

第二,文学的经验诉求何以必要通过文学作品才可得到呈现?换言之,文学作品的经验诉求何以可能负载文学的先验蕴含和超验意趣?它是通过什么方式实现这一双重负载功能的?

第三,作家最终能给予作品以什么?这是一个本体论的和生存论的问题,还是一个技能性的或操作性的方法问题?

第四,作家最终给予作品的东西是否就是作品最终能给予读者的东西?作品最终能给予读者的东西,是否就必然是读者想得到的东西或是否是读者能实际获得的东西?

第五,作家、作品、读者,此三者之间的关系到底是一种什么关系?这种关系只有在什么意义上才可生成?换言之,作家、作品、读者三者之间的关系是先在的还是后生的?是必然的还是偶然的?是一元的还是多元的?是空间性的还是时间性的?是个别的还是普遍的?

第六,作家存在的先决条件是文学存在,作家存在的后决条件是作品存在。作品存在以什么为根本条件?是读者?批评家?还是生活本身或者说人类的生存和存在本身?或者是文学本身?换言之,读者和批评家有决定作品存在的权力吗?如果有,其最终的理由和依据是什么?如果没有,其根本原因何在?

第七,在什么样范围内以及在怎样的层面和程度上,我们才可信任读者和批评家?换言之,只有在什么条件规范下,才可避免读者和批评家的暴力?才可使读者和批评家本身能够成为真诚的文学信仰者和以文学信仰为准则的作品悦纳者?

第八,就文学、作家、作品三者论,最需要改变的和能够改变的是什么?换言之,文学可以改变吗?如果文学被改变了,那人的世界将成个什么样子?如果文学不能改变,那又是因为什么?并且,作品可以改变吗?作品如果改变了,它还是这一个作品吗?作家可以改变吗?如果能,那么作家因为什么能改变?因为作品而改变或因为文学而改变,还是因为这两者之外的因素或力量而改变?如果是后者,作家的改变意味着什么?是否意味着作家的死亡和文学的消亡?

2、文学研究的类型学视域。文学的先验蕴含、超验意趣和经验诉求,不仅为文学研究提供了如此内涵丰富和寓意广阔的认知视域,而且也为文学研究提供了类型学视域。概括地讲,文学的先验性、超验性和经验性所引发出来的一系列有待于文学研究必须关注的问题中,文学的先验蕴含所表征出来的全部问题,其实都是文学的存在论问题;文学的超验意趣所敞开的全部问题,从根本上讲是文学的生存论问题;文学的经验诉求所展示的全部问题,恰恰是文学的实践论问题。由此看来,文学研究恰恰是文学的存在论、生存论、实践论的整合研究。因而,文学存在论、文学生存论、文学实践论此三者构成了文学研究的三维视域。

进一步看,文学存在论问题恰恰蕴含着文学的自身原理问题。文学存在论研究实质上就是文学原理研究。文学生存论问题是作家选择文学并以此为寻求和创造生命意义与价值的生活方式问题,因而,文学生存论研究实质上是作家研究和文学创作研究,简称为作家创造研究。文学实践论问题恰恰是对作家所创造的文学作品的阅读问题。在更宽泛的意义上讲,作品阅读的实质是批评。一般读者的阅读是对作品的个性化的感性批评,它的依据是生活本身的经验和个人的兴趣;批评家的阅读是对作品的个性化的理智批评或理性批评,它为普遍的或特定的文学发展使命感和社会责任意识所鼓动,其依据却是批评家个体所持有的具体的文学理念和批评尺度。正是因为如此,批评,或者说读者和批评家,都不能在最终意义上成为作品的法官。

由此看来,文学研究的分类学视域实际上由文学原理、作家创作、读者(批评家也是读者)批评三者构成。进一步看,文学存在论、文学生存论、文学实践论构成了文学研究的时间维度,文学研究由此获得纵向的历史视域;文学原理、作家创作、读者批评又客观地构成了文学研究的空间维度,文学研究由此获得横向的拓展视域。文学研究的整体视域恰恰是时间与空间、历史与现实的有机统一。

三、伦理之善:文学本体性的本质意蕴

1、文学的伦理本体性内涵。韦勒克认为,“在某些时代,理论的自觉意识又远远落后于艺术创作的实践,甚至与实践发生冲突。”〔2〕其实,这种状况不是发生在“有些时代”,而是发生在所有时代。理论落后于实践并且阻碍实践,这是人类精神探索的普遍现象。从整体上看,文学研究在整体上忽视伦理问题,应该是“理论落后于实践”并“阻碍实践”的具体表现。近年来,文学伦理学批评和文学叙事伦理研究的兴起虽然开启了文学研究的“伦理转向”,〔3〕但由于它们仅限于文学批评方法的革新,伦理(即“善”)作为文学的自身问题、内在问题、本质问题,却并没有引起真正的关注。因而,文学研究要真正改变“理论落后于实践”的状况,需要重新关注文学的伦理本体性问题。

文学的伦理本体性问题,不仅为柏拉图、亚里士多德、孔子等古代圣哲所关心过,也是近现代哲学家所关注的问题。康德在《判断力批判》中提出“美是道德的象征”,〔4〕维特根斯坦在《逻辑哲学论》中说“伦理学和美学是一个东西”,〔5〕其实是从不同角度洞察到伦理对文学的本体性构成。善是文学之自身构成的本质维度。正是因为善,文学之美和文学之真的统一才获得了可能性。海德格尔指出:“美与真理两者都与存在相联系,而且两者都是存在者之存在的揭示方式。”〔6〕在海德格尔那里,“存在”就是此在化在场。存在是什么的此在化在场呢?大而言之,是生命,具体地讲,是人,是人的此在化在场。它是以关联的方式亦即我与他者互为照亮的方式敞开自身。这种以我与他者互为照亮的方式敞开其此在化在场的内在价值取向,就是善,即相互悦纳、相互照顾、相互照亮。正是在这个意义上,海德格尔才认为“诗之真”最终必得通过“诗之善”来表现,并且,“诗之美”也必要以“诗之善”为实质内涵和生命张力。因为诗所敞开的“存在”,是完全不同于“实在”物的存在,它在“存在本质上是伦理化的,生命蕴涵着故事”。〔7〕这也是尼采所说的“‘存在’乃是‘生命’(呼吸)概念的‘概括’,即‘人格化’,能够‘生成’”。〔8〕美之于文学,是形式化彰显。善之于文学,才是其美化生命的生成——它生成真,更生成美。

具有生成性的善,它的源泉不是可能表现或能够表现的生活,不是美的理想,更不是意识形态或经济的扩张力量(当然,在文学被异化的境遇中这一切都可能成为原动力),而是人性,“人类的最高境界应该还是人类普遍关心的一些话题,人性的问题。”〔9〕文学为人生是历来的主张,它的实质是文学为人性,其具体表达乃文学为人心、文学为人情、文学为人爱。文学为人性的实质,就是文学必遵从人性。周作人在20世纪20年代一次讲演中阐述了文学遵从人性的理由:“人生的文学是怎样的呢?据我的意见,可以分作两项说明:一、这文学是人性的,不是兽性的,也不是神性的。二、这文学是人类的,也是个人的;却不是种族的,国家的,乡土及家族的。……古代的人类文学,变为阶级的文学;后来阶级的范围逐渐脱去,于是归结到个人的文学,也就是现代的人类的文学了。要明白这意思,墨子说的‘己在所爱之中’这一句话,最注解得好。浅一点说,我是人类之一;我要幸福,须得先使人类幸福了,才有我的分,若更进一层,那就是说我即是人类。所以这个人与人类的两重特色,不特不相冲突,而且反是相成的。”〔10〕周作人关于文学必遵从人性的宏论,萨特却用一句话做了概括:“只有为了别人才有艺术,只有通过别人才有艺术。”〔11〕因为文学遵从人性逻辑,并不只是有利于自己和满足自己的逻辑,而是己与他共生的逻辑。所谓人性,就是人以自身之力而勇往直前、义无反顾的生命朝向。这种生生不息的生命朝向的群化生存敞开,就是生、利、爱,即生己与生他、利己与利他、爱己与爱他的对立统—,即生己、利己、爱己必须以生他、利他、爱他为实施方式、为行动前提。〔12〕这种通过生他、利他、爱他的方式来生己、利己、爱己,就是同情和怜悯,就是爱与照顾。沈从文在回答“你为什么要写作”的提问时说:“因为我活到这个世界里有所爱。美丽,清洁,智慧,以及对全人类幸福的幻影,皆永远觉得是一种德性,也因此永远使我对它崇拜和倾心。这点情绪同宗教情绪完全一样。这点情绪促我来写作,不断地写作,没有厌倦,只因为我将在各个作品各种形式里,表现我对于这个道德的努力。”〔13〕

2、文学之伦理本体性遗忘的认知根源。善作为文学的伦理本体性内容,其实早为古代哲人所领悟和把握。早在公元前633年,晋国大夫赵衰就明确指出:“说《礼》、《乐》,而敦《诗》、《书》。《诗》、《书》义之府也;《礼》、《乐》德之则也。”(《左传僖公二十七年》)公元前543年,吴国贵族季札在鲁国观乐时,评论《诗》之《周南》、《召南》:“美矣!始基之矣,犹未也。然勤而不怨也”。而对美妙的情歌《郑风》,他却叹之曰:“美哉!其细已甚,民弗堪也,是其先亡乎!”(《左传襄公二十九年》)后来,孔子(公元前551-公元前479)总结季札和赵衰关于诗之纯正思想提出:“诗三百篇,一言以蔽之,曰:‘思无邪’。”(《论语·为政》)诗的真正价值,不是其美,而是其纯正,或者说,诗的美既源于它所表达的内容的纯正,也源于它为之表达的形式的纯正。

诗所为之表达的纯正形式,就是普遍不变的文学文体模型和个性化的创作方法与技艺。

诗所为之表达的纯正内容,客观地存在着一般与个别、共性与个性两个维度。前者即是规约文学体式的心灵范式和作家以文学为寻求和创造生命意义与价值的生活方式;后者乃这一个作家将文学作为他有限人生寻求和创造无限生命意义与价值的生活方式,和他展开其生活方式的真实生活内容,包括现实的和想象的、已有的和虚构的等内容。

文学的伦理本体性内容不仅为中国古代哲人所发现,同时也被古希腊哲人所揭示。鲍桑葵在《美学史》中指出:古希腊人关于美的性质和价值的学说基础,是由审美、道德主义和形而上学这三条相互关联的原则所构成。鲍桑葵认为,美学的道德主义原则由柏拉图提出并为亚里士多德所总结,他们发现并总结艺术的道德主义原则是基于“万物同质的信念”:“艺术和美的本质不在于它们同普通感官知觉对象背后的一种看不见的实在具有象征关系,而仅仅在于它们同普通感官知觉对象具有模仿关系。”〔14〕由此形成“从道德上来说,艺术上的再现在内容方面,必须按照和实际生活中一样的道德标准来评判”。〔15〕对柏拉图来讲,形象和对象相区别的主要效果,使他从道德主义观点出发来对想象力所提供的非实在的幻影更加疑虑,因为想象和情绪之间有着心理上的联系,艺术中的想象世界,一方面像现实世界一样拥有通过榜样形成习惯的力量,另一方面,还拥有在更大的程度上造成情绪紊乱的力量。〔16〕在亚里士多德看来,“一切艺术上的再现的对象都是行动中的人,而这些人又必然有高贵的人和低贱的人之分〔因为一切道德品格(ēthos)都符合这一划分;因为一切人所以能相互区别开来,正是因为品格有好有坏〕——这就是说,不是比我们好一些,就是比我们坏一些,再不然就是跟我们一样。……喜剧和悲剧所以不同也是由于这种差别的缘故,因为喜剧的目的是描写比今天的现实中的人坏一些的人,而悲剧的目的是描写比今天现实中的人好一些的人。”〔17〕柏拉图和亚里士多德从不同角度揭示善内在地生成为艺术的伦理本体性的根本原因,恰恰是人性,包括人的自然人性和人的社会人性。因为,艺术是人的艺术,人的艺术始终是人的存在敞开生存的艺术。人的存在敞开生存既关联起人与自然的现实关系,也关联起人与自然的想象关系,因为人与自然在本质上是同构的。因而,人在存在敞开生存的想象行动(无论是内在行动还是外在行动)都是模仿的。这两个方面恰恰展示了人的最深刻的自然本性。不仅如此,人的存在敞开生存更要关联起人与人、人与群的现实关系及其想象关系:人与人、人与群的现实关系是利害权衡;人与人、人与群的想象关系是超利害权衡。但艺术无论是对哪种关系的展示和揭露,都必受制于人性逻辑。

柏拉图和亚里士多德对艺术的伦理本体性的揭示,恰恰展示了艺术的内在本质和永恒魅力之根源所在。然而,鲍桑葵却认为,柏拉图和亚里士多德所总结的古希腊艺术所遵循的道德主义原则,恰恰是美学和艺术探讨的“包袱”。〔18〕鲍桑葵此论不过是鲍姆嘉通美学观念的翻版。众所周知,鲍姆嘉通将美学从哲学中独立出来,使它成为一门“感性审美的科学”后,美学——当然也包括后来的文学理论——自然从感性审美的角度来重新定义,即人为地将其伦理本体性内容从美和艺术中剥离出来,使美学和艺术理论的探讨抛掉了道德主义原则这个“包袱”,当然也包括形而上学原则,使美学和艺术理论只剩下一个感觉经验主义的“审美原则”。美学和艺术理论从此踏上了丧失本体生命的感觉经验描述的道路,文学研究也在鲍姆嘉通们所铺平的这条平庸道路上展开自身。

韦勒克曾指出:“我们要记住……只有以哲学(即概念)为其基础,理论的问题才可能得到澄清。在方法论问题上有一个明确的认识,将影响到未来研究的方向。”〔19〕韦勒克此论抓住了文学研究的问题实质:文学研究为澄清基本的理论问题和确立正确的方法论,需要理性能力,哲学修养则为研究家们提供这种能力。然而,韦勒克虽然清楚地认识到了这一点,却缺乏从哲学入手来澄清其理论问题的基本能力,所以,文学的伦理本体性内容并没有进入他的研究视野:“文学在本质上是美的,在形态上是真的(也就是说,它与真理并行不悖)。”〔20〕韦勒克对文学的如此认识,刚好对文学的本质内容与形式做了一个颠倒:相对于文学创作的表现方法和技巧,以及相对鉴赏批评作品时所涉及的文学语言、技巧、手法论,美是其本体内容;但相对于真、善、美三者论,美却只是文学呈现其本质的形式,文学的本质当然是真,但更指善。

韦勒克的文学研究不仅把“真”与“美”本末倒置,还从根本上忽视“善”。这种缺乏善的维度的文学研究,恰恰是其普遍现象。客观地看,这种分离文学之真、美与善的做法,最终还是根源于鲍姆嘉通模式。因为鲍姆嘉通把美学武断地定义为“感性审美的科学”:由于它是“感性审美”的,所以文学只能以美为本质;由于它是感性审美的“科学”,所以文学必须有真,但其真也只能是文学的“形态”。这就是韦勒克的“美→真”逻辑。这种“美→真”贯穿于文学科学的现代发展之中,既使是乔纳森·卡勒和伊格尔顿等大家们的文学研究,同样是以这一“美→真”模式为认知基石和认知框架。

然而,文学并不只是按照理论家的观念来展开自己,因为文学是先在于文学理论的,它作为人类精神创造的具体方式,其自身的内在规定先验地蕴含着对真、善、美的一体化要求,并以心灵范式和文体模型的方式获得其内外定型。文学作为人类创造精神的具体方式,它之所以以真、善、美一体为内在规定和本质内容,是因为文学是美化的人学,是把现实的、残缺的甚至是丑恶的人想象性地美化为理想、完美的人,所以它的原动力是人性,包括人的自然人性和社会人性。

3、伦理本体性的文学精神。文学是人学,但它永远是想象的、象征的和理想化的美化的人学。这一想象的、象征的、理想化的美化的人学世界由形式与内容构成,但其内容和形式却呈双重的二元结构模式:在表层结构中,文学的本体内容是美、真、善一体化;文学的形式是语言、结构、形象以及意象、象征等方法。在深层结构中,文学本体的形式呈现是美,文学本体的内容构成是真和善。

图2

在文学的本体世界里,如果说美是形式,真是本质,那么,善则是本质的本质。因为在文学中,包括在文学的先验构架和作家对文学的创作中,只有善才可使它成为真,也只有善才可使它变成美。在文学中,离开了善或者缺乏善,虽然可能有虚假的真和修饰的美,却不可能有真实的真和纯正的美。

费奇诺认为,美并不在于形式,而在于心灵的善,美是对心灵之善的彰显:“美的本质不在外形,因为如果美是外形的,它将会和心灵的善无共同之处,而心灵的善是无形的。”所以,“在外形上看到的美是偶然的,有缺陷的,……理性通过创造外形美的途径感知真正的美……因为正是心灵把它必造就成这样的。”然而心灵本身是美的,“这就是说,必须上升到这样高度的理性,它本身就是美的,本身就是善。”〔21〕美和善是同一个东西:美是善的有意味的形式,善却是对美的本质规定。为更好地理解这一判断,我们不妨简要地分析陀思妥耶夫斯基所提出的“美拯救世界”的命题。

陀思妥耶夫斯基的文学主题,就是人及其命运。自由,则是陀思妥耶夫斯基文学主题的灵魂。美之所以能拯救世界,因为美的本质是自由,美的内在规定性是真和善。真,乃存在的本性使之然,事物的本性使之然,生命的本性使之然。

“美——是神圣的,但美——本体论意义上的完善的最高形式,对于陀思妥耶夫斯基来说也是对立的、分裂的、矛盾的、可怕的、可怖的……。他在美中看到的是火一般的运动、悲剧性的冲突。美通过人向他敞开。他在宇宙之中、在上帝的秩序之中没有看到美。在这里,在最高的美中,是永恒的骚动。在人身上没有平静。美,被赫拉克利特的火流所控制。米卡·卡拉马佐夫有一段著名的话:‘美——危险的、可怕的东西。之所以可怕,是因为这是难以辩明的东西,而辩明又是不可能的,因为上帝给出了许多谜。这里,两极汇合,这里,所有的矛盾共生共存……美!同时,我不能忍受有些人,甚至是具有高尚心灵、非凡智慧的人,他开始于圣母的理想,结束于索多玛的理想。还有更可怕的人,心中已经怀有索多玛的理想,却不否定圣母的理想,并且他的心因这一理想而燃烧,真正地燃烧,就像在青春时代,正派无邪的时代一样。不,这是一些心胸豁达的人,甚至过于豁达的人。我可能是心胸狭窄的人吧。……美不仅仅是可怕的,而且是神秘的东西。在那里魔鬼与上帝搏斗,而战场——就是人的心灵。’”〔22〕

能够拯救世界的美之所以又是危险的、可怕的,是因为自由的内在规定:自由的内在规定是真和善。真规定了自由的本质,自由就是世界的本性。按照世界的本性、事物的本性、生命的本性而敞开存在,就是自由。善却规定了自由的限定和边界。由此,当真和善指向人时,人的趋利避害之本性必然使自由遭遇真假、善恶各种可能性。这就是陀思妥耶夫斯基之所以认为有两种自由的根源所在。

陀思妥耶夫斯基认为,自由有两种形式,即原始的自由和终结的自由。前者是低级自由,后者是高级自由:“他的低级的自由是原始的、最初的自由,它是选择善的自由,与恶的可能性联系着;他的高级自由是最后的、终结的自由,在上帝之中的自由,在善之中的自由。”原始的自由具体展开为两种形式,即本能的自由和极端的自由。前者以本能的方式行使自由,后者以极端的方式行使自由。所以这两种自由都制造出人性的恶。

恶是自由的体验。在宗教文化熏陶下的信仰生活中,这种自由体验最终必然把人引向赎罪;在非宗教的世俗熏染下的无信仰生活中,这种自由体验最终将人引向放纵。然而,赎罪放大苦难意识,放纵生成恶行。“正因为世界上存在恶与苦难,上帝才存在,恶的存在是上帝存在的证明。如果世界是绝对的善和幸福,那么就不需要上帝,那么世界就已经是上帝。上帝之所以存在,是因为存在恶。也就是说,上帝之所以存在,因为存在自由。”〔23〕无论从信仰还是从世俗角度论,上帝都是完善、全知全能、完美、秩序、善的象征。上帝因为恶而存在,实际上是说善因为恶才存在。低级自由放纵本能、张扬恶,高级自由却彰显绝对的知、绝对的完美、绝对的秩序、绝对的善。苏格拉底讲,人在本性上无意作恶,人作恶是因为无知。何也?因为无知制造破坏,无知放纵贪婪,无知突破限度,无知无视法则,无知盲昧人性本身,所以无知始终仇视秩序,蔑视完美,消解善。文学作为人类创造精神的具体方式,恰恰遵从人性逻辑,接受上帝的神性点化,从人的无知之恶起步,探索知之不息和去恶从善的美化道路,其所可能达及的恰恰是集真和善于自身的绝对自由之美。

四、文学之伦理本体性研究的宏观理路

伦理,或者说善,是文学本体的实质构成。研究文学,必不可无视这一本体性内容。

当文学研究一旦关注其伦理问题,文学伦理研究必获得可能。然而,要真实而正确地展开文学的伦理问题研究,还需对文学研究予以整体认知,并在整体认知基础上准确把握文学伦理研究的应有位置。

韦勒克指出,“文学研究,必须一个系统的知识整体,成为对结构、规范和功能的探索,它们包含了价值而且正是价值本身。”〔24〕韦勒克将这个系统的知识整体称之为“文学科学”,它由文学理论、文学批评、文学史三部分构成。其中,文学理论为批评研究和史的研究提供理论基础、依据、正确的视野和得体的方法。从认知上讲,文学理论的研究是最根本的。乔纳森·卡勒认为,理论研究才是文学和文学批评研究的前提,因为文学“理论是由思想和作品汇集而成的一个整体”,〔25〕这个整体的生成却根源于文学自身:文学既是“对语言的突出”,又是对文化的创构;既是对现实生存的审察,又是对世界存在的虚构;既是“自我折射的构建”,又是美学的对象;既是表达“意识形态的手段,同时又是使其崩溃的工具”。总之,“文学一直是一种文化精英活动。它一直是一种‘文化资本’”的运作与再创构运动。〔26〕然而,文学作为文化精英活动和文化资本的创构活动何以可能?这才是文学之澄清自身的基础问题,它构成了文学理论研究的核心。客观论之,文学理论是通过澄清文学之基础问题所形成的对文学自身认知的系统知识,构建这一系统知识,须透过语言、文化、意识形态等形态学层面,抵达其存在论层面,考察如下四个方面的内容:

一是文学的人性问题,它是文学的意义之源。文学的意义之源涌现出文学的真,文学的真不是自然的真,也不是事实的真,更不是现实生活的真,而是人性的真。只有人性的真才把自然的真、事实的真、现实生活的真和历史的真网结起来,通过文学体式和作家以文学为寻求和创造生命意义与价值的生活方式为双重过虑器和整合机制,使之构成文学的真实、真诚、真理。

二是文学的本体问题,它是文学的价值之源。文学的价值之源就是文学的善。文学的善即是德,包括道德和美德,它必以人性为依据,并必要遵从“生、利、爱”的人性逻辑。因为人性逻辑才是衡量文学之善的最终尺度,是文学价值生成的最后判据。

三是文学的生存问题,它是文学的自由之源。文学的自由之源就是美。它是对文学之真和文学之善的形态敞开和形式显现,并表征为人与他者(包括人与人、人与群、人与社会、人与民族国家、人与地球生命、人与大地、人与自然等等)和人与自我的真诚协调和内在统一,这是人的存在的秩序化、生存的完整性和完美性的真正呈示。

四是文学的方法论问题,它是文学的智慧之源。文学的方法论所敞开的是深邃的思想、认知的视野和行动(内在的心灵-情感行动或外在的身体化的生存行动)的方法。

从如上四个维度展开探讨所形成的文学理论,就构成了文学批评和文学史研究的认知基础和思想方法;并且也激励作家,引导文学创作。

图3

通过上图可以从整体上理解:第一,文学的伦理问题,是文学理论研究的根本问题,它构成了文学的本体论内容。第二,文学的伦理问题所关注的对象是文学之善,具体地讲,就是文学道德和文学美德何以可能。第三,文学的伦理问题,因为它作为文学的根本问题必须要得到澄清,并且一旦得到澄清,它就构成文学批评和文学史研究的认知基础和思想方法——并激励作家的精神生成,引导文学创作遵从人性逻辑,追求美对真和善的统一。由此,文学的伦理问题研究必然地展开为多元化的探讨维度:

图4

参考文献:

〔1〕聂珍钊.关于文学伦理学批评〔J〕.外国文学研究,2005,(1).

〔2〕〔19〕〔24〕〔美〕R·韦勒克.批评的诸种概念〔M〕.丁泓,余徵译.四川文艺出版社,1988.127,1,59.

〔3〕伍茂国.从叙事走向伦理:叙事伦理理论与实践〔M〕.新华出版社,2013.10.

〔4〕〔德〕康德.判断力批判:上卷〔M〕.宗白华译.商务印书馆,1980.202-203.

〔5〕〔英〕维特根斯坦.逻辑哲学论〔M〕.郭英译.商务印书馆,1962.95.

〔6〕〔德〕海德格尔.尼采:上册[M].孙周兴译.商务印书馆,2002.219.

〔7〕〔爱尔兰〕卡尼.故事离真实有多远[M].王广州译.广西师范大学出版社,2007.227.

〔8〕〔德〕尼采.权力意志[M].张念东译.商务印书馆,1991.186.

〔9〕陈染.不可言说[M].作家出版社,2000.90.

〔10〕周作人.周作人自编文集·艺术与生活[C].河北教育出版社,2002.19-21.

〔11〕〔法〕萨特.萨特文学论集[C].施康强译.安徽文艺出版社,1998.98.

〔12〕唐代兴.生境伦理的人性基础[M].上海三联书店,2013.230.

〔13〕沈从文.沈从文全集:第16卷[M].北岳文艺出版社,2002.325.

〔14〕〔15〕〔18〕〔英〕鲍桑葵.美学史[M].张今译.商务印书馆,1987.25,26,25-27.

〔16〕〔17〕〔古希腊〕亚里士多德.诗学[M].陈中梅译.商务印书馆,1996.606,ii.

〔20〕〔美〕韦勒克、沃伦.文学原理[M].刘象愚等译.三联书店,1984.26.

〔21〕〔苏〕波斯彼洛夫.文学原理[M].王忠琪等译.三联书店,1985.7.

〔22〕〔23〕〔俄〕别尔嘉耶夫.陀思妥耶夫斯基的世界观[M].耿海英译.广西师范大学出版社,2008.234,52-53.

〔25〕〔26〕〔美〕乔纳森·卡勒.当代学术入门:文学理论[M].李平译.辽宁教育出版社,1998.3,29-43.

(责任编辑:邝彩云)

[作者简介]唐代兴,四川师范大学文学院伦理学研究所教授。 四川成都 610066

[收稿日期]2016-01-20