西南民族学研究的开拓者――江应樑

2016-06-12江晓林

江晓林

西南民族学研究的开拓者――江应樑

江晓林

背弟妹的女童、汲水而归的男孩、穿白衣穿筒裙赶街的少女、以腰机织布的老妪、金碧辉煌的佛教寺庙、神秘的宗教器具……1938年,当一幅幅以滇西摆夷(即今天的傣族)为取景对象的照片,及精心收集的民族服饰和民俗、宗教用品呈现于广州和香港学界及普通民众面前时,强烈的视觉冲击引起了巨大的社会反响。这些照片的作者和实物收集者,不是摄影师或收藏家,而是近代以来对中国西南的民族研究,尤其是对傣族研究做出开拓性贡献的民族学、人类学家,贺州籍的优秀学者江应樑。

这位终其一生致力于云南少数民族研究的学者,在扎实的文献考证、田野调查工作的基础上,对傣族的历史、文化、经济、政治制度、世俗生活、宗教生活、民族关系等,都进行了深入的研究,完成了《滇西摆夷研究》《滇西摆夷之现实生活》《傣族史》等八部专著,还有《云南西部摆夷民族的社会经济》《傣族在历史上的分布》《傣族在历史上的不同名称》《滇西焚夷的土司政治》《土司制度的利弊与存废》等数十篇论文,以及一批对傣族族源研究的文章。在50余年的研究生涯中,江应樑对彝族、云南蒙古族和云南回族都做了开拓性的研究,他一生笔耕不辍,留下了400多万字的论著,成为傣族研究史乃至西南民族研究史上的巨匠。

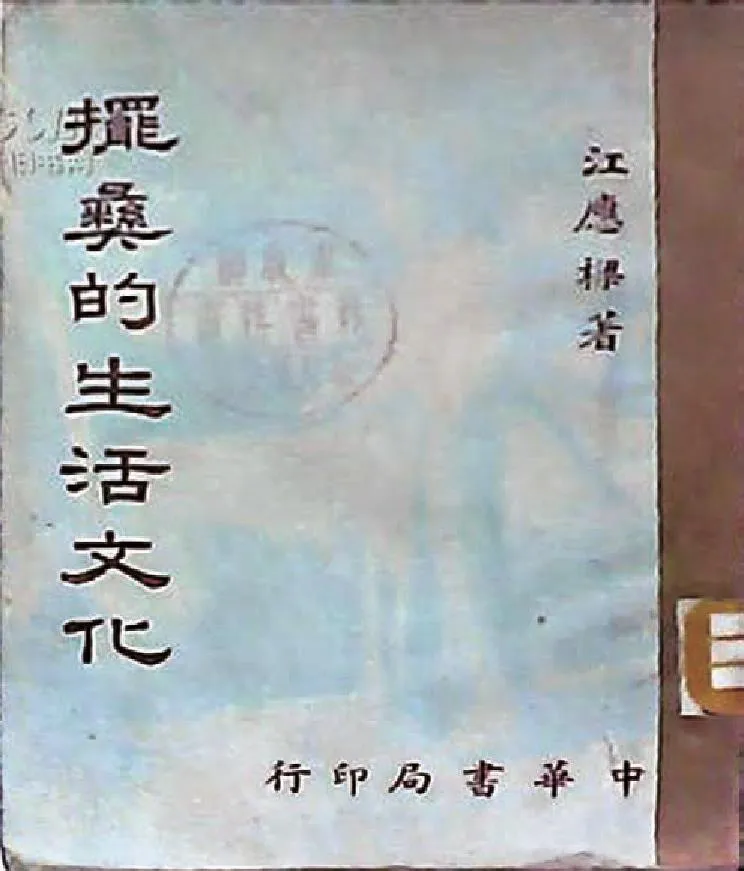

江应樑《凉山彝族的奴隶制度》和《摆夷的生活文化》《摆夷的经济生活》等专著,成为研究彝族、傣族历史、社会的经典之作,被不少大学列为人类学、民族学和民族史专业的研究生必读教材。

富裕豪门一朝散

清光绪三十四年(1909年)腊月二十八日,位于昆明城南的“江百万”——掌管云南盐务的三品道员江海清家里,弥漫着浓浓的过节气氛。

这天下午,海清公和他的第六子江钟懋,到亲家陈兰卿府上去贺寿,而江钟懋的妻子因为即将临盆,留在家中。饭后,江家父子刚离开陈府,家里的仆人就赶到陈府报喜:江钟懋的妻子生下一个儿子。因为外孙与自己是同一天生日,陈老爷子高兴地说:“也是赶来过年啊,小赶年的!”

这个外公口中的小赶年,很快就有了自己的大号——江应樑。

江应樑在“江百万”的宅院里锦衣玉食,备受呵护地生活了四年。这四年间,历史上可谓是天翻地覆:大清崩溃,民国成立。但昆明城“江百万”府邸里的生活却依然如故:早在光绪末年,江海清便已卸去盐提举的实差,以三品道员的身份闲居昆明。因此,国体虽变,但他并未受到冲击,家财也得以保留。

因为时局骤变,江海清决定回老家广西贺县莲塘定居。依照客家人的传统,他将在莲塘大兴土木,重建围屋,给江氏族人居住,兴建说学堂,让江氏后人读书。离开昆明前,他与在云南的四个儿子说好,待老家房屋建好之后,就卖掉昆明寓所,接儿孙们阖家返回莲塘。

海清公的离开,让几个儿子备感轻松,脱离了老爷子的管束,他们放开性子享受,朝朝过年,夜夜欢歌,吹烟赌钱,无所不为。不到一年,几兄弟便把江海清留下的银两花光了,索性把大宅院也变卖,几兄弟分了家,等待父亲来接他们返乡。但谁也没料到,广西老家的两栋围屋刚刚落成,海清公便撒手西去。消息传到昆明时,江家兄弟已经到了无钱返乡的地步。

这时的江应樑刚上学,父母带着兄妹四人,挤在一间简陋的小屋里,日子过得极为艰难,跑当铺成了江应樑放学后的常事。

一朝败落,叔伯辈自顾不暇,极少往来,当年成天往江府跑的“朋友们”也作鸟兽散,幼年的江应樑在穷困、被人鄙夷中度日,饱尝世态炎凉。

“在祖父去世的前一年,父亲全家搬到了位于今天青云街老马地巷的一间破屋里,很多次,父亲拿一些破被盖让我去当铺当钱,我把这些破被盖顶在头上,送入比自己还高的当铺窗口时,都听到当铺伙计说:‘造孽啊,这就是江百万家的孙少爷喔!’到最后,家里竟然连一床棉被也拿不出来了,大家在夜里只能用草席盖在身上御寒。”几十年后,江应樑心酸地回忆起这些往事,也哽咽难言。

1920年除夕,江钟懋死于贫病,不久,舅舅逼着江应樑的母亲改嫁了。再嫁前,她把江应樑以及弟妹都交给五伯父江钟政照看。不久,五伯父就把江应樑的弟弟送到孤儿院,一个妹妹送去尼姑庵,另一个妹妹卖去做童养媳。

年仅11岁的江应樑在短短一年时间里经历了父亡、母嫁、兄妹离散的痛苦,1 2年后,他这样回忆:“离开母亲、弟妹们以后的三十几天里,空虚、惶郁占据了我的全身。”

离开父母的日子更为艰难,不到几个月,五伯父就想把江应樑卖给一个旧矿主当“砂丁”(下井挖矿砂的苦力),买主来到后,看他太瘦小,干不了重活,这才作罢。

江应樑每天一早,就从城南的宝善街到城北的北区小学上学,他出门时,抽大烟的五伯父还高卧未起,早点是没有的。母亲改嫁后,有一次偷偷来看他,给了他一个银元,他把银元换成铜板,藏在学校厕所的墙缝里,中午放学,拿出一个铜板,买几十粒炒蚕豆,就着一碗白水权当午饭,晚上放学回五伯父家,胡乱吃点他们剩下的残汤剩水当晚饭。五伯父从来不过问他的生活,更不关心他的学习,但他却一直保持着第一名的成绩。

为了求生穿上袈装

当时昆明很小,祥云街上开煤柴店的吴爷,见江应樑生活清苦十分勤奋,就很喜欢他,只要看到江应樑路过,都让他到店里坐,还买烧饵给他吃。吴爷原来在上海的大学里学法文,一年深秋,看到柳叶飘落水中而顿悟,在杭州灵隐寺出家了。远在昆明的母亲知道后,寻死觅活,吴爷只好回到昆明。母亲要吴爷结婚,他坚决不从,守着这家煤柴店,吃斋奉佛。母亲无法,又让他收个养子“传宗接代”,他答应下来,内心却想收个徒弟。吴爷叫江应樑来他的煤柴店,说能让他继续读书,江应樑答应了。

五伯父本来就不想收留这个侄子,见吴爷收留他,私下以35块大洋的价格把他卖给了吴爷。不久,吴爷的母亲去世了,吴爷到龙头村弥陀寺出家做住持,把江应樑也带到寺庙中当沙弥。吴爷手下还有一座寺庙,是小东门外的灵光寺,为着上学路近些,江应樑便住入灵光寺。

在灵光寺,江应樑披上僧服,每天依然去北区小学念书,同学们见他一身袈裟,人又瘦小,便给他取了个绰号“小尼姑”。月溪法师(吴爷的法号)要求他不但要保持第一名的成绩,而且布置他每天写大小楷、读诵佛经和《高僧传》等佛教书籍,每周都要检查。

江应樑以优异的成绩从小学毕业,向月溪法师提出要继续读书。月溪法师给了他两个选择:要么考上公费的免费学校,要么正式剃度出家为僧。当时,昆明只有云南省立第一师范学校是公费的,江应樑决定报考。

放榜那天,学生们都在亲人的陪伴下去看榜,唯独江应樑独自一人去看榜。当时张榜是由录取的最后一名依次公布,随着名单不断张贴出来,人群中不断响起欢笑声、祝贺声,被录取的孩子在亲人们簇拥下回家庆贺。眼看名单快张贴完了,人也越来越少,江应樑的名字却一直没有出现。

就在他几乎要灰心的时候,最后一个录取的名字贴出来了——榜上赫然写着“第一名,北区小学江应樑”。多年以后,他曾向家人讲起这段往事,他说,那一刻,他隐隐明白了自己的命运:只能争第一,而且是没有欢呼和祝贺的第一!

为了理想求学浦江

1927年夏天,18岁的江应樑从云南省立第一师范学校毕业。月溪法师要他献身佛门,说他读了不少书,应当成为一位高僧,但江应樑却想继续深造。快毕业时,学校的几位老师纷纷去做月溪法师的工作,请他让江应樑报考大学,说他如果不上大学,太可惜了。幸而,这最终得到月溪法师的允许。

这年秋天,江应樑考上上海暨南大学预科,从昆明这个边疆城市到十里洋场的上海滩,历来学习成绩优秀的他,碰到最大的困难是英语,第一学期期末考试,英语只得59分。面对这生平惟一一次的不及格,他奋起直追,苦学英语。一年后升本科时,他选择的是外语系,他就是要向自己挑战!两个星期后,江应樑到一位英国老师的办公室请教,进门不知道要先敲门,被老师轻蔑地用英语骂他是“乡巴佬”,他愤而转到中文系。

1929年,许德珩先生来到暨南大学,将历史系和社会系合并为历史社会系,亲任系主任。江应樑认为这个系既可博古又可通今,就转到历史社会系读书。在这里,他开始接触到社会学、人类学,接受了人类学的治学方法,感到这是研究少数民族历史和现状的利器。一年后,许先生离开暨南大学,历史社会系撤销,江应樑留在历史系。

这期间,江应樑认识了比他晚一年入学的云南籍女同学周玉麟。说来也巧,周玉麟也为英语成绩差而苦恼,于是有同学给周玉麟出主意,“江应樑的英语很棒,可以请他帮你补习英语。”

周玉麟是一个矿主的女儿,家景殷实,本人皮肤白皙,面容姣好,刚进暨南大学就被大家称为暨南的“校花”。

而此时的江应樑又瘦又小,靠云南省发出的每个月10块大洋的补助度日,而且补助款常常拖欠,月溪法师的资助也时有时无,因此除学习成绩优异外,并无可取之处。正因为如此,江、周两人的相处更加平实和坦然。两人常在月下漫步,谈学问,谈人生,谈世界,谈各自的身世。久而久之,他们发现,真正的知己,真正的爱人,其实就是对方。

1932年,江应樑以优秀的成绩提前一年毕业,被聘为暨南附中教员兼南洋美洲文化事业部干事,发表了一批对南洋华侨问题的研究文章。1933年4月15日,江应樑与周玉麟在青岛举行婚礼,有情人终成眷属。

江应樑婚前的一个夜晚,他与月溪法师在海边散步,月溪法师不无遗憾地说,他本想把江应樑培养为一代高僧,但现在也只能由着他走自己选择的道路去了。说完,月溪从怀里取出江应樑的卖身契,划了一根火柴烧掉。

不料好景不长,1935年,军统特务强占了暨南大学,江应樑被赶出学校,失去了饭碗。为了生计,他只好携妻带女,投奔在广州的月溪法师,到一家私立中学教书。但解决生存问题不是江应樑的追求,在他看来,大学里学的那点东西,仅足以谋生,尚不足以济世报国,他向往着再读书深造。

一篇论文决定终生道路

1936年,27岁的江应樑凭着《研究西南民族计划》一文,报考中山大学研究院人类学组被录取,师承朱谦之、杨成志,从而确定了终生的研究方向。

在这篇论文里,江应樑明确指出了按照传统的古籍文献学路子研究西南民族存在的不足之处。

在文章里,江应樑指出,扎实的文献考据和田野调查工作是“研究本题的惟一方法。”这一观点,也是他毕生从事西南民族研究的不二法门。

在中山大学研究院,他参加了中大到粤北、海南对苗、黎、瑶民族的田野考察,撰写了《海南岛中的苗人》《广东瑶人之今昔观》等多篇论文,刊载在《民俗》《新亚细亚月刊》《东方杂志》等刊物上。

深入傣区探访后著书立说

1937年7月,中山大学为深入研究黎、壮、傣等民族的渊源关系,与云南省政府联系,委派江应樑为民族调查专员,到云南腾龙沿边(今德宏一带)考察傣族。当时,由于民族隔阂和交通不便,腾龙沿边一带被内地人形容得很是凶险,什么瘴疠,什么“放歹”,什么蛊术,什么“要到摆夷坝,先把老婆嫁”等等,这不仅是民间的流言,就连历代记载都连篇累牍,言之凿凿。因此,内地的人们很少敢深入这个充满神秘色彩的地区。从广州到昆明后,许多亲友听到他的计划,极不理解,纷纷劝阻,但江应樑仍然决意前往。9月,江应樑以马代步,带着一位工友前往腾龙沿边考察。

在长达半年多的考察里,江应樑走遍了芒市、遮放、猛卯、陇川、干崖、盏达、南甸七个土司地区,与土司、僧侣、普通百姓交友,运用民族学田野调查的方法,对这里的民族、历史、社会、宗教、风俗、政治、经济、文化诸方面,作了深入的调查,他是历史上第一个以民族学家的身份到这里考察的人。

回到中山大学后,江应樑完成了20余万字的《滇西摆夷调查》一书,自此,开始了他长达50多年的傣族研究工作。

就职边疆行政设计委员会

1943年9月,云南省决定成立统筹全省边疆民族事务的边政机构——边疆行政设计委员会,江应樑被聘为该委员会主任。作为一个出生于云南的民族学者,江应樑自1936年进入中山大学研究院,到1943年9月出任云南省民政厅边疆行政设计委员会主任委员之前的7年里,共撰写了100余万字有关西南少数民族和边政的论文,内容涉及云南民族的社会形态、土司政治、经济生活、宗族婚姻、文化教育、历史沿革、民族关系、抗日战争中的民族问题、古代边政得失等诸多方面,并受聘在重庆、昆明等地的边民学校授课。

从学识看,江应樑对云南民族关注、了解的深度,在当时民族学者中可以说是无出其右了。而作为主管一省边政统筹策划并制定具体方案的官员,江应樑是否能将他对民族学,特别是对西南民族研究的优势应用到行政操作层面上,是否有行政工作的能力和才干,这则是一个新的挑战。

江应樑认为,边疆行政设计委员会不是一个政府衙门,而是对云南边政的一个策划机构,而且要依靠更多专家学者的共同努力,对边政做最佳的谋划。当时,一大批国内顶尖的学者云集昆明,借着这个有利条件,他聘请了陈序经、吴泽霖、李景汉、张印堂、罗常培、陶云逵、徐嘉瑞、方国瑜、刘尧民等知名教授为顾问,聘请李拂一、张征东、彭桂萼、杨友柏、张子炜等兼任特约通讯干事。他在《正义报》设“边疆周刊”,向社会征稿,在两年时间里,共刊登了数十位作者近百篇有关边疆民族问题的文章。他还编写了《边疆行政人员手册》,组织培训边疆行政人员。

在广泛听取各方意见,并多次带队到边疆地区考察后,江应樑制定了《大小凉山开发方案》《腾龙沿边开发方案》《思普沿边开发方案》《中维德边区开发方案》《滇康边区盘夷实况及治理方案》,其中,《大小凉山开发方案》《腾龙沿边开发方案》《思普沿边开发方案》由江应樑亲自撰写。

1945年,江应樑决定确定一个典型的边疆民族县作试点,自己先到那里进行开发建设实践。他选择了思普沿边的车里县(今西双版纳景洪市)。

对这个点的选择,江应樑有几方面的考虑:从操作层面上说,他亲自拟写的《思普沿边开发方案》已经通过省府核准,实施起来有章可循,对各种可能遇到的干扰、牵制比较好对应。从实施的意义上看,思普沿边闭塞落后,交通十分不便,更具典型性。此外,他个人还有一种“私心”:他的傣族研究还需深入到西双版纳进行,到车里县任职,能完成他长期未了的心愿。1945年8月,江应樑就任车里县县长。

就任前,他写下这样几句话作为自己的座右铭:“清慎律己,诚恕爱人,绥强以德,抚弱以仁,姿其所安,用其所能,经边固疆,持之以恒。”他认为当务之急是“做收拾民心的工作”,即取得边民的信任,此事说到底只有一法:自己不贪渎,做到“清慎律己”。不到半年,他与当地傣族人的关系颇为融洽,“我私心窃喜边事大有可为。我要提前展开我的学术考察工作。”于是他把大量时间用到田野考察中,足迹遍及大猛笼、小孟养、南糯山和邻县佛海(今勐海)、南峤(今勐海之勐遮),并到缅甸、泰国等地作民族考察。

1946年春末,在车里的江应樑突然接到妻子病逝的噩耗,他兼程赶回昆明奔丧,并辞去车里县长的职务。

为西南民族研究奋斗终生

1947年,江应樑重返广州,在中山大学、珠海大学和岭南大学任教职。除上课外,他废寝忘食地撰写论著,有时一天写万多字。对云南傣族主要聚居地腾龙沿边(今德宏)、思普沿地(今西双版纳)、湾甸(今保山昌宁)、耿马、孟定(今临沧耿马),十多年来他全都考察过了,过去他总是遗憾地说,自己有关傣族的研究要冠以“滇西”二字,现在则可以对整个傣族进行论述了。他的《摆夷的生活文化》完稿时,他在日记中写道:“这是十年心血的结晶……遍观十年来的出版界,我很自负,如我本稿这样的著作全部材料未取自书本上,未为前人、今人所道过,而是千辛万苦,冒蛮烟瘴雨在夷地中亲身搜求来者。这样的著作,真可以说对得起祖宗子女、国家民族,倘若完成后无人赏识,那真只好为中华民族一哭了。”这本书最后由中华书局出版。他又应陈序经先生约,撰写了《摆夷的经济生活》,由珠海大学出版。

1948年底,江应樑应聘云南大学任社会系教授,后为历史系教授。在云南大学这40年中,有20多年,人类学被批判为“殖民主义的伪科学”,但他仍然坚持人类学的研究,悄悄把人类学、民族学、社会学的研究方法,与民族史研究结合起来,通过田野调查,发现云南通海的一个特殊人群,其实是元代蒙古族的后裔,发表了《云南蒙古族的历史考略》等文章。他在带领历史系学生在德宏实习时,也是用田野考察的方法,发现了傣族始祖召武定的重要线索和明代麓川王国王城遗址。他撰写的《彝族社会》,就是民族学的著作。

改革开放后,古稀之年的江应樑以极大的热情投入学术研究工作,《江应樑民族研究文集》《傣族史》《百夷传校注》《中国民族史》(主编)等一批专著相继出版,发表了《人类学与民族史研究的结合》《人类起源及其在我国的发展》《民族学在云南》《说“濮”》《越族的形成》《论汉以前云南内地的百越部落》《部落时代族史》等一批重要论文。此外,他主持成立了西南边疆民族研究项目,培养了一批硕士、博士研究生。

1988年11月11日,江应樑去世,终年80岁。在他去世前一刻,他还在与博士生们谈话。

(作者为江应樑之子,云南大学教授、民族研究院兼职研究员)

责任编辑:陈薇