齐美尔联结何时有助于个体创新:知识异质度的作用

2016-06-05张巍,任浩

张 巍,任 浩

齐美尔联结何时有助于个体创新:知识异质度的作用

张 巍,任 浩

(同济大学经济与管理学院,上海 200092)

通过对企业间联盟关系基于产业与地域两维度的刻画,以此在特征(强弱)、性质(是否派系嵌入)的基础上引入跨边界联结的“内容”(知识异质度)变量,进而探索细分网络背景下齐美尔联结对个体创新的作用机理。基于18家信息技术企业146名研发项目团队负责人的网络联结数据的实证结果表明:当关系人来自产业内国内企业间联盟时,齐美尔性质的联结显著抑制个体创新;而当关系人来自产业内国际企业间联盟、产业间国内企业间联盟以及产业间国际企业间联盟时,齐美尔联结则均促进个体创新,且联结强度进一步强化了该促进效应。研究揭示的机理对于深化跨边界网络联结与创新之间关系的研究有着突出的理论启示,同时对研发人员针对特定企业间联盟背景区别性构建桥联结以实现异质性知识的获取、吸收与整合进而提升创新绩效有着重要的实践意义。

齐美尔联结;知识异质度;个体创新;企业间联盟关系

0引言

越来越多组织研究领域的学者开始关注关系网络在获取外部异质性知识方面的独特价值以及其与竞争优势的联系(Baum, Calabrese, & Silverman; Dyer & Nobeoka;Inkpen & Tsang)[1-3]。虽然已有文献表明通过跨越边界的网络联结以获取外部知识构成包括组织(Cohen & Levinthal)[4]、企业部门(Hansen; Tsai)[5-6]、团队(Reagans & Zuckerman)[7]以及个体(Burt; Perry-Smith)[8-9]等层面创新的重要动力,但创新所必须的协作行为——例如知识在不同行动主体间的转移——仍然面临重重困难,包括共同知识基础的缺乏(Bechky)[10]、分享意愿的缺失以及协调与沟通方面的障碍(Mors)[11]等。

从所嵌入的特定微观结构出发,透过知识分享意愿与共同知识基础的中介作用,齐美尔性质的桥联结较好的解决了个体创新所需外部知识的获取与吸收整合之间的矛盾(张巍&任浩;Tortoriello & Krackhardt)[12] [13]。虽然如此,齐美尔联结是否在所有情境下对个体创新都起到同等程度的促进作用?是否会在某些情境下起到更大的作用?封闭与紧密的联结结构是否总是必要的?是否有可能起到负面作用?现有文献较少关注这些问题。而要回答这些问题, 有必要将研究的视线从仅仅关注桥联结的特征(强弱)、性质(是否派系嵌入)转向其“内容”,需要分析这些因素对个体创新的综合作用。

与以往研究相比,本研究至少在如下三个方面有所不同:其一,通过基于产业与地域两个维度对企业间联盟关系的刻画,本文提出并非所有的齐美尔联结都有助于创新绩效的提升,其对个体创新的影响方向与程度取决于关系人(contact)所嵌入的情境。其二,以往研究一方面强调弱联结、结构洞通过异质性知识的获取从而有助于创新,另一方面强调强联结、紧密网络通过信任、互惠等行为规范从而有助于知识的转移与吸收以促进创新。而本研究发现仅仅强调弱联结、结构洞等结构性变量并不足以解释行动主体所获取知识的异质性程度,强联结、紧密网络虽然有助于行动主体间知识的转移,但其对创新的作用方向与程度取决于行动主体所接触知识的异质性程度。其三,本研究揭示的机理不仅深化了对齐美尔联结的作用范围与条件的理解,从而对网络联结与创新之间的关系的研究做出贡献,同时为研发人员针对特定企业间联盟关系区别性构建桥联结以提升创新绩效从而加总为企业层面的绩效开启了新视角。

余文安排如下,首先在引言的基础上提出理论与假设,接着是研究设计与实证分析,最后是讨论与结论。

1理论与假设

本文基于创新理论与知识基础观构建理论假设。创新理论将创新看作是通过搜寻以发现有价值问题的解决方案的过程,该过程基于对现有知识元素间的重新组合以产生新知识(Fleming)[14],但该搜寻是不确定的、高成本的且依赖过去的经验(Dosi)[15]。在此基础上(March)[16]提出基于熟悉知识元素间重新组合的利用式创新与基于异质性知识间重新组合且包含更高成本与不确定性的探索式创新。由于创新所需知识的分布的广泛与不均匀性,知识的交换成为必须(Nahapiet & Ghoshal)[17]。而知识基础观认为构成组织核心竞争优势的知识往往是默会(tacit)且社会嵌入(social embeddedness)的,例如存在于实践者社区、组织路径与原则等(Kogut & Zander)[18]。该专有化、默会与嵌入性质的知识的市场交换将面临极大的风险与交易成本(Teece)[19],于是跨越企业边界的战略联盟应运而生,该组织机制为联盟成员提供接触外部知识的机会(Hamel)[20],然而仅仅拥有这样的机会是不够的,伴随创新所必须的协作行为往往面临一系列的困难,例如知识分享意愿与共同知识基础的缺失(Ahuja; Cohen& Levinthal)[21] [4]使得知识在行动主体间的转移变得困难,而组合能力的缺乏(Obstfeld)[22]又极大的削弱了产生创新性方案的可能性。

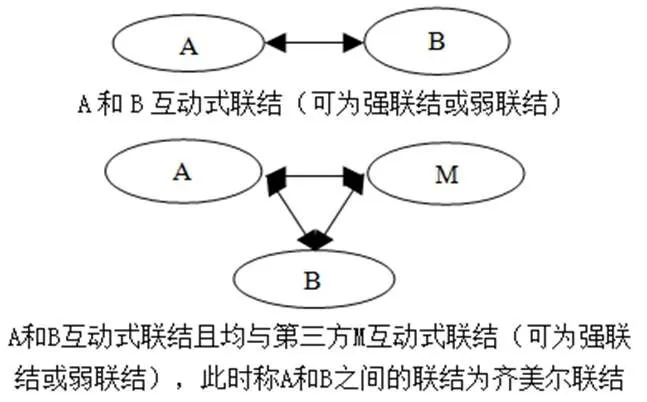

作为应对知识分享与组合等问题的解决之道,齐美尔联结背后的基本逻辑是第三方的引入将改变二元联结的特征与性质(Obstfeld;Tortoriello & Krackhardt)[22] [13]。齐美尔的社会理论认为,两个个体及其所形成的联结不能构成一个社会分析单元,一个完整的社会分析单元必须包括三个或者三个以上的个体。具体来说,对于特定的三元联结(triad),行为主体往往面临两种不同的行动逻辑。其一,利用另外两方之间的相互不熟悉或固有的矛盾,第三方有意识的在另外两方之间制造分离,从而占据另外两方的中间位置。如此,第三方可以获得某种信息和控制优势,即“第三方受益”(the third who enjoys)。该“积极分离”(active separation)的行为导向构成了“结构洞”分析的理论基础(Burt)[23],从而使其充满了竞争、控制以及操纵等内容(Obstfeld)[22],即“tertius gaudens”战略导向。其二,同样面临另外两方之间的相互不熟悉或固有的矛盾,第三方并非积极的制造分离从而占据结构洞位置,而是充当“协调人”(mediator)的角色,例如在不熟悉的双方之间相互介绍,或者在熟悉的双方之间积极的协调他们之间的矛盾与分歧,从而尽力的实现或维持群组的团结。进一步的,(Obstfeld)[22]认为“联结各方可能并不关心彼此的利益,也无视其他潜在相称(commensurate)的利益,甚至可能创造并分享基于某个项目的共同利益”,也就是说,联结各方原本可能并不存在竞争或利益矛盾,甚至有可能通过合作创造出新的利益(例如创新)。如此,自我(ego)或者第三方可以通过引见结构洞两端的人以促进不同人员间的合作从而有助于自身卷入创新行为,也即“tertius iungens”战略导向。更进一步的,如图1所示,当双方为互动式联结且每一方都与第三方互动联结的时候,该联结被称为齐美尔联结(Tortoriello & Krackhardt)[13],类似于派系(clique)嵌入的联结,而且该联结的性质不会随着联结的强弱与派系规模的大小而改变(Dekker)[24]。具体来说,齐美尔联结主要从三个方面改变了孤立的二元联结,包括减轻个体的自利追求、降低个体的议价能力以及促进合作与冲突解决等,而这些对克服知识分享困境以实现个体创新发挥着关键性的作用。

图1 齐美尔联结

除了网络结构,越来越多的学者开始关注网络内容对不同层面行动主体的行为绩效的影响,但得出了不同甚至完全相反的结论。在企业层面,Goerzen和Beamish[25]基于580家大型跨国企业样本的实证研究发现,平均而言,相比那些联盟网络多样性(alliance network diversity)水平较低的企业,那些联盟网络多样性水平较高的企业表现出较低的经济绩效;而随后借助联盟组合(alliance portfolio)的观点,Jiang[26]等人系统的考察了联盟成员的多样性(partner diversity)、联盟职能的多样性(functional diversity)与联盟治理结构的多样性(governance diversity)与企业绩效的关系,基于全球汽车产业138家跨国企业样本的实证研究发现,联盟成员的组织多样性(organizational diversity)与联盟职能的多样性水平较高而联盟治理结构的多样性水平较低的联盟组合最有助于提升企业的绩效,但联盟成员的产业多样性(industry diversity)水平与企业绩效呈现出U型曲线关系。具体到企业的创新行为,基于二元关系的视角,Sampson[27]通过对电信设备产业研发联盟的实证考察发现,联盟成员的技术多样性(technological diversity)与企业创新绩效呈倒U型曲线关系,即当技术多样性水平既不太高也不太低的时候最有利于企业的创新活动;而Phelps[28]同样基于电信设备产业的纵向研究表明,联盟成员的技术多样性水平与企业创新绩效呈正向线性关系。

而在个体层面,Rodan和Galunic[29]较早关注网络内容(network content)与个体创新绩效之间的关系,基于一家欧洲电信企业的106名中层管理人员的样本的实证研究发现,知识异质度(knowledge heterogeneity)与管理人员的创新绩效显著正相关。随着研究的深入,学者们意识到个体所接触知识的异质度水平与其创新绩效之间可能并非简单的线性关系,该关系可能受到其他调节变量的影响。例如,Shin[30]等学者发现团队的认知多样性(cognitive team diversity)与团队成员的创造力之间存在并非简单的线性促进关系,即认知多样性水平越高,团队成员的创造力越凸显。事实是,这两者之间的关系受到团队成员的创造力自我效能(creative self-efficacy)与团队领导方式的影响,具体来说,只有当团队成员的创造力自我效能较高时,团队的认知多样性才会促进团队成员的创造力的提升,同样,只有在更高水平的变革型领导方式下,团队的认知多样性才会促进团队成员的创造力的提升。

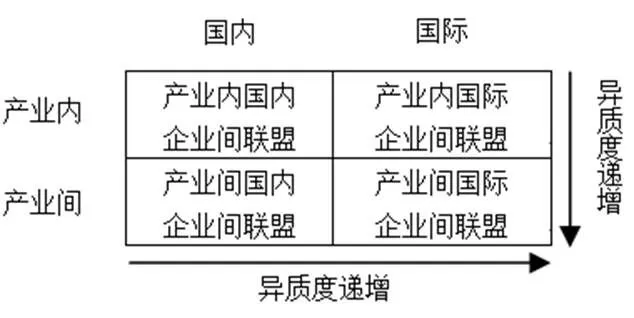

研究结论的大相径庭虽然可以部分诉诸样本选取、分析层次及变量界定与测量等方面的原因,但更多的表明该领域的不统一甚至混乱,而这些进一步启示我们探索齐美尔联结背景下知识异质度对个体创新的影响效应。具体来说,齐美尔联结背景下个体吸收与整合异质性知识以实现创新的能力有没有上限?封闭与紧密的齐美尔结构需要怎样的知识异质度水平与其相适应以最大限度的实现创新?区别于以往研究对知识异质度与创新绩效之间关系的直接考察,通过将企业间联盟关系按照产业与地域两维度细分为四种类型(见图2),本研究可以对齐美尔联结与知识异质度共同作用于个体创新的机理做出更深入的解析。

1.1基于产业与地域两维度的企业间联盟关系刻画

社会网络研究表明,群组内成员间的知识异质度通常低于群组间 (Reagans & Zuckerman)[7]。也就是说,如果行动者是同一群组的成员,他们很有可能接触到相同的信息和知识。因此,对于接触新知识而言,充满结构洞的稀疏网络结构对行动者可能是有益的(Burt)[23] [8]。然而在一项对斯堪的纳维亚电信企业的经理人员的社会网络与创新绩效的关系的研究中,Rodan和Galunic[29]提出虽然多样性的知识更有可能出现在充满结构洞的网络中,但该网络结构本身可能并非知识异质度的最佳替代性指标。也就是说,就接触异质性的知识与信息而言,网络结构可能只是影响因素之一,其本身并不能决定行动主体所接触知识的异质性程度。因此,考虑到网络成员在资源、知识、经验等方面的特性(Lavie; Maurer & Ebers;Phelps)[31] [32] [28],参考Mors[11]的研究,本文认为齐美尔联结中关系人(contact)的产业与地域情境决定了焦点行动个体(focal actor)所接触知识的异质性程度,而该异质度有可能影响齐美尔联结与个体创新之间的关系。具体而言,当行动个体从跨越企业边界在产业与国界内建立网络联结转向跨越产业与国家地理边界建立网络联结以实现远距离搜寻创新时,其所接触知识的异质度倾向于越来越高(见图2)。

图2基于产业与地域两维度的企业间联盟关系刻画

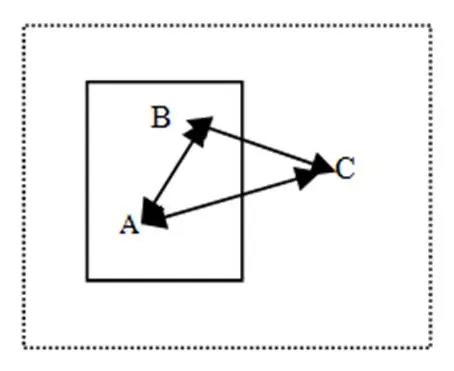

图3a 产业内国内企业间联盟 图3b 产业内国际企业间联盟

图3c 产业间国内企业间联盟 图3d 产业间国际企业间联盟

图3不同企业间联盟情境下的齐美尔联结结构

1.2产业内国内企业间联盟

产业内国内企业间联盟是企业获取互补性资源与能力的重要手段,如图3a所示,相对于群组内的研发人员B ,与群组外C的联结可以使A接触到更异质性的知识与信息。然而该情境下联盟企业往往提供相似的产品与服务从而成为竞争者,其在文化背景、语言、经验、知识以及技术基础等方面的同质性通过提高相对吸收能力大大促进了相互间的模仿与学习(Jiang,Tao & Santoro)[26]。然而,创新是搜寻异质性知识并且与已有知识进行重新组合以产生新的解决方案的过程(Jasen et al)[33],知识多样性不仅增加了重新组合的数量与种类,同时有可能产生更新颖的解决方案(Fleming)[14]。如果跨越某个临界水平,相似知识与能力的增加将不会产生创新,因为现有知识与能力间的新组合已经穷尽了(Sampson)[27]。

在齐美尔联结背景下,个体间持续的互动与频繁的交流虽然有助于知识分享意愿与共同知识基础的生成(张巍&任浩)[12],从而提高行动者的相对吸收能力,但该封闭与紧密的结构一方面限制了行动主体接触结构外新知识与信息的机会,同时也将耗费极大的时间与精力成本以维系这样的结构。如此,当该结构中的结点不能提供异质度较高的知识与信息时,可能会限制齐美尔联结对创新绩效的影响效应。由此,提出如下假设:

假设1:当关系人来自产业内国内企业间联盟时,齐美尔性质的联结抑制个体创新。

1.3产业内国际企业间联盟

当企业之间建立起国际性的联盟时,相对于一国区域内的联盟,该国际化的情境将给研发人员带来更高异质度的信息、知识以及工作经验。然而由于语言及文化背景的差异,加之法律制度、产业政策及企业标准操作规范等的不同,知识的吸收与整合面临困难。Sorenson[34]等人的研究表明个体倾向于仅仅通过直接联结吸收与整合中低异质度的知识与信息,然而,随着知识异质度的提高(例如,当从国内企业间联盟转向国际企业间联盟时),网络中间接联结的作用逐渐凸显。也就是说,第三方的引入变得重要,而这正是齐美尔联结发挥作用的基础。如图3b所示,对A而言,结点B将有助于A理解与整合来自C的异质性信息与知识。接下来将看到,高异质度情境下,相比于孤立的二元联结,齐美尔性质的联结将如何透过成员间的知识分享意愿与共同知识基础以促进个体的创新行为。

首先,相比于齐美尔联结,孤立的二元联结尽可能的保留了联结双方的独特性(individuality),而第三方的引入使得多数个体结成联盟以投票否决少数个体的政治活动成为可能,换句话说,抑制个体的利益从而保全集体的利益成为可能。其次,相比于孤立的二元联结,齐美尔联结大大削弱了个体的议价权力(bargaining power)。在孤立的二元联结中,联结双方拥有对等的地位,任何一方都可以通过宣称解除联结作为威胁以满足其个人利益。而在齐美尔联结中,这样的威胁是没有意义的,因为即使一方离去,另外两方仍然可以继续合作。最后,任何关系的维持都不可避免的会发生冲突,在孤立的二元联结中,一旦发生冲突,由于情绪化的存在,双方的态度往往会越来越趋于强硬,终而至于不可收拾。而第三方的存在则有助于缓和冲突双方的情绪与态度,因为其可以较为客观且冷静的表述冲突双方的观点与利益诉求,从而避免情绪化导致冲突的进一步升级。正如Simmel[35]所言,“第三方的出现往往意味着转变、和解以及对绝对差异的摒弃。”即使不能发挥决定性的作用,第三方的存在也倾向于改善冲突双方的处境,因为“恰当的姿态、倾听的艺术以及感同身受的能力而非仅仅语言上的劝和就足以让冲突双方向着求同存异、达成和解的方向前进。”总之,通过抑制个体的独特性、削弱个体的议价权力以及促进冲突的解决,相比于孤立的二元联结,齐美尔联结最大限度的保持了其稳定性。

关于信任的研究表明,如果将信任看作是对他人“善意” (goodwill)的信心(confidence)(Ring & Van de Ven)[36], 那么该信心主要来自三个方面:基于持续互动的熟悉感、基于实施机会主义所带来的预期收益与成本的考量(声誉)以及基于某种使行动主体的行为可预测与可信赖的社会规范(Adler)[37]。在一个由互动式联结所构成的小圈子里,成员间变得相互熟悉,而由于共同第三方的存在,个体从事机会主义的成本是很高的,且这种成本成为现实而非仅仅为潜在的概率也是很高的。如此,齐美尔联结使得信任的第一和第二种基础得以具备。而当个体间建立起基本的信任(例如,基于熟悉感与基于声誉考虑的信任)之后,网络结构的封闭性(closure)更容易建立并维持某种行为规范(Coleman)[38],比如互惠(reciprocity),因为作为一种关系性的社会资本(Nahapiet & Ghoshal)[17],封闭性的网络结构加剧了齐美尔联结的稳定性,而只有当关系倾向于稳定时,人们才能建立起对未来的积极预期并对该关系做进一步时间与精力上的投资。

在企业间联盟情境下,来自不同企业的研发人员间由于对机会主义的恐惧而产生的不信任感构成知识分享的最大障碍(Inkpen & Tsang)[3],当建立起基本的信任之后,齐美尔联结在推动双方从竞争转向合作方面迈出了关键的第一步。除此之外,知识分享双方必须预期他们的互动与交换是有价值的,虽然他们并不确定这些价值到底是什么(Nahapiet & Ghoshal)[17]。齐美尔联结的稳定性使得双方有充足的时间和精力相互了解,在这过程中双方都更倾向于认识到对方的互补性价值,从而建立起对合作的积极预期。当建立起基本的信任与对未来的积极预期之后,双方倾向于提升他们的知识分享意愿水平,而这又强化了他们之间的交流与沟通,渐渐的在他们之间会形成专用的知识分享路径(partner-specific knowledge-sharing routines) (Lane & Lubatkin)[39]、专用的沟通模式(Phelps)[27]以及共同解决问题的机制(Dyer & Nobeoka)[2],所有这些进一步提升了知识分享的效率,尤其是那些基于经验且难于编码与表达的默会知识。随着知识分享效率的提升,图3b中的结点A与C所拥有知识的重叠程度越来越高,也即对于吸收C的知识而言,由于共同知识基础的生成,A拥有了更高的吸收能力。总之,当面临较高异质度的知识时,齐美尔联结通过提升个体的知识分享意愿水平,并进一步提升个体的相对吸收能力从而有力的促进了创新行为。由此,提出如下假设:

假设2:当关系人来自产业内国际企业间联盟时,齐美尔性质的联结促进个体创新。

1.4产业间国内企业间联盟

企业间联盟不仅发生在产业内部,也有可能发生在产业间。有研究表明与上下游企业间的联盟有利于企业获取互补性资源、协调价值链活动、开拓新市场以及技术创新等(Jiang,Tao & Santoro)[26]。而案例访谈中也有研发人员表示:“与产业外研发人员的交流有可能获取其他产业的技术信息,通过改进有可能提升本企业的技术水平。”如图3c所示,对A而言,与产业内相比,与产业外研发人员C的联结有可能接触到更具异质性的信息、知识以及工作经验,尤其是更高异质度的技术知识。类似于产业内国际企业间联盟,研发人员可以借助齐美尔联结以实现产业间国内企业间联盟情境下异质性知识的吸收与整合。由此,提出如下假设:

假设3:当关系人来自产业间国内企业间联盟时,齐美尔性质的联结促进个体创新。

1.5产业间国际企业间联盟

企业有可能同时跨越产业与国家地理边界构建联盟,如图3d所示,在产业间国际企业间联盟情境下,研发人员A将接触到来自C更高异质度的知识、信息以及工作经验,因此他也将面临更大的挑战以吸收与整合这些异质性知识以实现创新。此时,无论是微观层面的企业路径与组织过程、中观层面的产业情境、抑或宏观层面的社会文化均表现出较高的异质度。当知识异质度过高时,研发人员需要花费更多的时间与精力以理解与整合这些异质性知识,其表现为过高的成本与不确定性 (Phelps)[28]。而吸收与整合高度异质性知识的努力也将导致信息的过度负荷、混乱以及创新努力的规模不经济等问题(Ahuja & Lampert)[40]。更为重要的是,个体整合来自不同领域的高度异质性知识需要改变其所在组织内部业已存在的沟通与社会交换模式(Kogut & Zander)[18],而这也将面临极大的挑战。

虽然齐美尔联结有助于个体理解与整合外部异质性知识,但面临高异质度的情境其需要更长的时间以建立共同知识基础。即使高度异质性知识间的重新组合极有可能产生突破性的创新,但跨越知识异质度的某个临界水平,其所带来的收益有可能被吸收能力与协调行动(coordinated action)的高成本所抵消(Obstfeld)[22],也就是说,随着知识异质度的提高,将异质性知识的潜在收益转化为实际的创新成果的几率将大大降低。换句话说,至少在某个时点上,个体吸收与整合异质性知识的能力是有上限的,即使其可以借助外部力量,——比如齐美尔联结——但这并不否定齐美尔联结在促进异质性知识的吸收与整合方面的价值。由此,提出如下假设:

假设4:当关系人来自产业间国际企业间联盟时,齐美尔性质的联结与个体创新绩效呈现出负相关关系。

2研究设计

2.1样本与数据收集

本研究样本取自上海某高新技术开发区的信息技术产业(行业分类标准中的I63-65,包括信息传输、软件和信息技术服务业),这是一个创新密集型的产业,该产业倾向于以网络化的方式促进创新,其创新网络已经从企业内部创新网络、本地化创新网络转变为全球化创新网络,且企业倾向于以专利申请的方式保护知识产权,为本研究的命题检验提供了较好的样本基础。研究始于对五位研发部门负责人的深入访谈,从研发过程中所面临的挑战为切入点,依次探讨内外部关系网络在知识的获取与吸收整合等方面的作用,以及如何建立与维持关系网络。当信息获取面临困难或信息本身过于复杂而难于理解时,他们纷纷表示引入第三方的重要性,即所谓“曲线救国”。该访谈大大加深了对企业研发过程的理解,为理论构建与检验奠定了基础。

首先通过企业黄页随机抽取30家信息技术产业的样本企业,然后通过管委会与其高层沟通,最终同意接受调研且具备企业间联盟创新经历的企业共18家。其平均成立年限为7.1年,平均组织规模为475人,民营企业9家,国有企业6家,外资及控股企业3家。选择每个企业的研发项目团负责人作为受访对象,共179名①为保证代表性,每个企业的被试人员数量依照企业规模大小决定,回收到的问卷数量也因企业规模不同而有所差异。,而由于生病、出差以及行程计划有变等原因,实际参与调研的个体达146名,有效样本回收率81.6%。进入最后分析的被试中,平均年龄35.2岁(标准差为7.5)。87%为男性,13%为女性。教育程度为:

大专及以下学历为5.5%,大学本科学历占53.5%,硕士研究生学历占35%,博士学历占6%。平均在该领域内的工作年限为11.4年(标准差为8.3)。

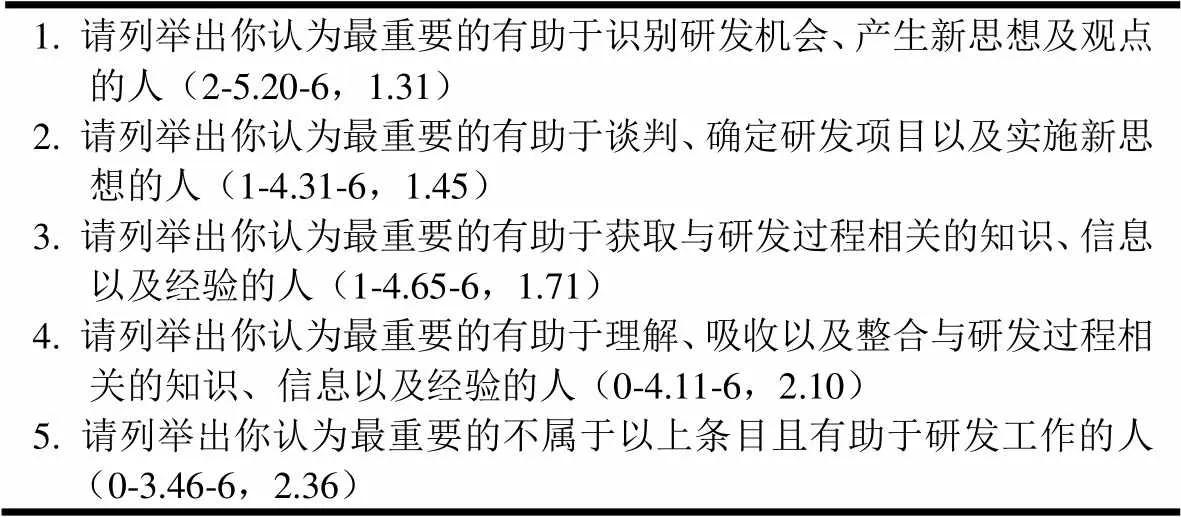

为避免内生性问题,从而对因果关系起到更强有力的实证支持,我们对被试进行了跟踪研究,首先于2010年10月至12月收集了被试的关系网络数据,时隔一年我们又收集了被试的创新数据②之所以选择在自变量测量的1年后对因变量进行测量,出于如下两个方面的考虑:一是在访谈中我们发现该行业的项目周期平均为一到两年;二是网络联结的考量是建立在“一段时间的交往和接触”的基础之上的,是累积效果的反映(周长辉&曹英慧,2011) [42]。。网络联结数据的收集参考Burt[23]、Rodan和Galunic[29]、Mors[11]以及罗家德[41]等人的研究,采用“提名生成与诠释”(name generators and interpreters)的标准方法。首先请被调查人员列举出10到15名他们认为对自己的研发工作最重要的人,随后请他们回答“提名生成”(name generators)的问题,包括“对研发工作至关重要的知识、 信息以及经验的来源”、“依靠谁来帮助理解、吸收以及整合异质性知识与信息”。表1a列出了网络调查中的“提名生成”问题,企业研发人员平均拥有13个最重要的联结人,其中3个来自企业内部,主要用来帮助理解与吸收外部异质性知识,10个来自企业外部,其中4个来自产业内国内企业间联盟,2个来自产业内国际企业间联盟,3个来自产业间国内企业间联盟,1个来自产业间国际企业间联盟。

而正式调查开始之前,对5位研发人员进行了预调查,根据反馈的结果对问卷调查的内容与某些表达方式重新做了调整。

表1a 网络调查中的提名生成问题*

1.请列举出你认为最重要的有助于识别研发机会、产生新思想及观点的人(2-5.20-6,1.31) 2.请列举出你认为最重要的有助于谈判、确定研发项目以及实施新思想的人(1-4.31-6,1.45)3.请列举出你认为最重要的有助于获取与研发过程相关的知识、信息以及经验的人(1-4.65-6,1.71)4.请列举出你认为最重要的有助于理解、吸收以及整合与研发过程相关的知识、信息以及经验的人(0-4.11-6,2.10)5.请列举出你认为最重要的不属于以上条目且有助于研发工作的人(0-3.46-6,2.36)

*每个提名生成问题限填6个名字,括号内的数字依次表示最小值、平均值、最大值以及标准差。

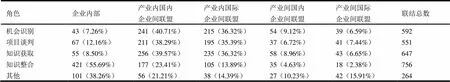

表1b 受访者网络中不同背景的关系人所扮演的角色

角色企业内部产业内国内企业间联盟产业内国际企业间联盟产业间国内企业间联盟产业间国际企业间联盟联结总数 机会识别43(7.26%)241(40.71%)215(36.32%)54(9.12%)39(6.59%)592 项目谈判67(12.16%)211(38.29%)195(35.39%)37(6.72%)41(7.44%)551 知识获取55(8.50%)256(39.57%)235(36.32%)58(8.96%)43(6.65%)647 知识整合421(55.69%)177(23.41%)105(13.89%)35(4.63%)18(2.38%)756 其他101(38.26%)56(21.21%)38(14.39%)27(10.23%)42(15.91%)264

2.2变量测量

2.2.1 因变量

本研究的因变量是企业间联盟创新背景下研发个体的创新绩效。我们以2009.12-2011.12两年期间研发人员所提交申请的专利数量作为对其创新绩效的测量,一方面根据以往经验,该领域申请专利的平均年限为1.75年;另一方面,受时间及诸多法律程序的限制,实际申请到的专利数量有可能并非个体创新的最佳测量指标(Tortoriello & Krackhardt)[13]。实际上,企业本身也倾向于以个体提交申请的专利数量为标准来衡量个体的创新绩效,从而作为其绩效考核的基础。

2.2.2自变量

齐美尔联结: 齐美尔联结衡量的是一种特殊的联结,即当联结双方为互动式联结且均与第三方互动联结的时候,该联结被称为齐美尔联结(Krackhardt)[43][35]。一个二元联结的存在包括联结的发起者(sender)与接收者(receiver),但是通常对该联结的存在与强度的评估依赖第三者:联结的感知者(interpreter)。本研究的网络联结数据来自四个调查题项:1)请说明通常多久一次你主动与某个人联系以期获取与工作相关的知识或信息;2)请说明通常多久一次某个人主动与你联系以期获取与工作相关的知识或信息;3)请回忆并说明通常多久一次你的关系网络中结点a主动与b联系以期获取与工作相关的知识或信息;4)请回忆并说明通常多久一次你的关系网络中结点b主动与a联系以期获取与工作相关的知识或信息。四个题项均采用Likert量表收集信息,1表示几乎不,5表示非常频繁。原始数据表示为Vi,j,k,其中i表示联系的发起者,j表示联系的接收者,而k表示联系的感知者,也即题项的报告者。本研究的网络数据来自受访者的自我中心网络,故联结的感知者均为受访者③虽然想要获取完整且无偏的研发人员自我中心网络中结点(alters)之间关系的数据需要对各结点进行直接访谈,而非焦点研发人员的回忆与主观判断,但实际上几乎是不可能的。尽管如此,这并不影响模型的解释力,其一,这是自我中心网络的通俗做法(参考Burt,2004;Mors,2010) [8] [11],而客观的联结人之间关系的考量涉及到整体网的数据收集;其二,研发人员自我中心网络中列举出的联结人都是其工作关系中最重要的成员,且关系成立时间平均为4.7年,有理由相信焦点研发人员对其网络中的成员足够熟悉以至于判断出他们之间的关系。。于是,原始数据重新表示为Vi,j(受访者表示i主动找j以获取与工作相关的知识或信息的频率)或Vj,i(受访者表示j主动找i以获取与工作相关的知识或信息的频率)。

通过将原始数据重新表示为Rvi,j以区分强联结与弱联结,即当Rv≥4时其为强联结,其他的为弱联结。

而为了区分齐美尔联结与非齐美尔联结,我们将原始数据重新表示为:

i与j之间的联结当且仅当满足如下两个条件时,称其为齐美尔联结:

R=R=1 (1)

且,使得R=R=R=R=1 (2)

参考Krackhardt和Stern(1988)[44]的研究,构建指数,即E-I index=,其中,E表示个体i与企业外个体所构 建的联结的数量,而I则表示其与企业内个体所构建的联结的数量。该指数表示个体的自我中心网络中的外部联结与内部联结之差(即净外部联结)占其总联结的比例,借以衡量该个体所构建的网络联结在组织之间充当桥梁的程度。根据网络调查中的提名诠释问题(如表1b所示),将研发人员自我中心网络中的外部联结区分为如下四种:当关系人(contact)所在企业与焦点(focal)研发人员所在企业同属某一产业,且研发总部都在中国境内时,该联结被称为产业内国内企业间联盟情境下的联结④虽然社会网络学者强调“桥连接”在提供路径方面的唯一性(sole path)(Granovetter,1973;Burt,1992; McEvily&Zaheer,1999) [45] [23] [46],但本研究基于正式边界的跨越(企业间),如此,类似于其他联结,齐美尔性质的联结也可以作为桥联结对待(Tortoriello & Krackhardt,2010) [13]。;当关系人所在企业与焦点研发人员所在企业同属某一产业,且研发总部不都在中国境内时,该联结被称为产业内国际企业间联盟情境下的联结;当关系人所在企业与焦点研发人员所在企业不同属某一产业,且研发总部都在中国境内时,该联结被称为产业间国内企业间联盟情境下的联结;当关系人所在企业与焦点研发人员所在企业不同属某一产业,且研发总部不都在中国境内时,该联结被称为产业间国际企业间联盟情境下的联结。

需要指出的是,根据不同的情形,计算指数所依据的联结的范围亦不同,例如,当计算“桥联结”时,我们依据所有的内外部联结来计算,而当计算充当桥梁作用的“齐美尔联结”时,我们将范围限定在齐美尔性质的联结中,而当计算“产业内国内企业间联盟情境下充当桥梁作用的齐美尔联结”时,我们将该指数中E的范围仅限定在产业内国内企业间联盟情境下齐美尔性质的联结。

2.2.3控制变量

分析过程中,我们控制了一系列个体的特征变量以及可能影响到个体创新绩效的其他变量。

创新经历:个体过去的创新经历可能会影响当前的创新绩效,本研究中,用研发人员2008.10-2010.10期间所申请且获批的专利数量作为对其过去创新经历的测量。

教育水平与工作资历:教育水平与工作资历会影响个体对有价值问题的识别,也会影响其对创新搜索的判断,从而影响创新绩效,因此,在分析过程中加以控制。个体的教育水平用其受教育程度来衡量,1=大专及以下;2=本科;3=硕士;4=博士。工作资历用个体在该领域内的工作年限来衡量。

性别与年龄:性别与年龄有可能影响个体的创新行为,因此在分析过程中加以控制。其中,性别为分类变量,0表示男性,1表示女性。

企业联盟网络规模:研发人员所在企业的联盟网络规模直接影响该个体跨边界联结网络的范围,因此,我们用“近三年企业建立的技术合作伙伴的数量”来测量。

公司激励程度:员工感知到的公司激励程度越高,创新的积极性和活力就越高。因此,我们用“如何评价在过去一年里公司对员工在创新工作方面的激励作用”来测量(1=非常低,3中,5非常高)。

3实证分析

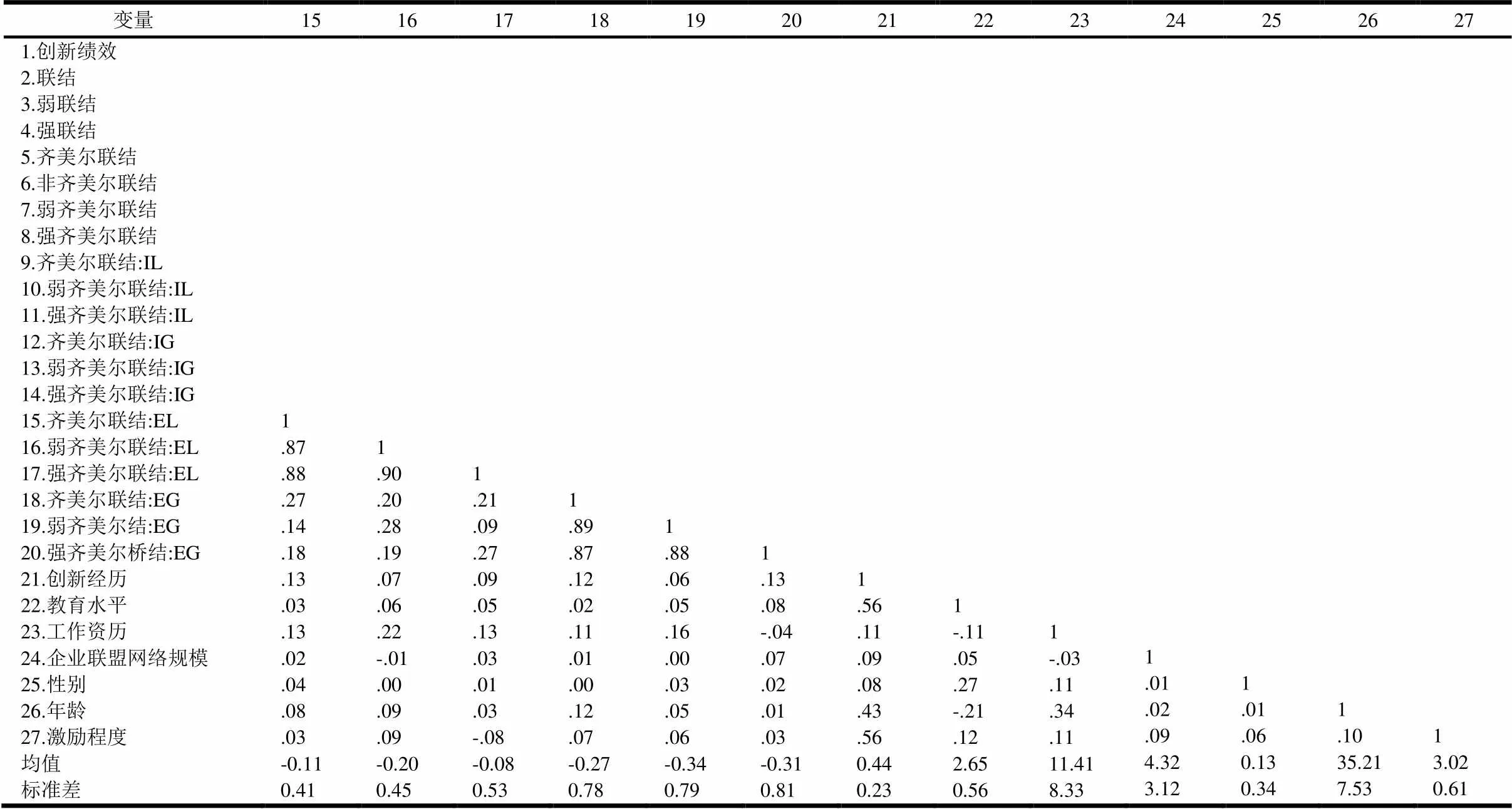

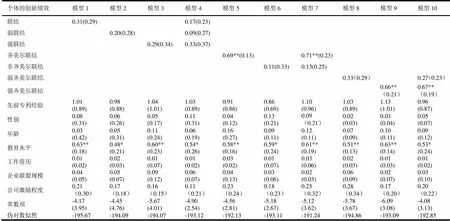

变量的描述性统计与相关系数矩阵如表2所示,其中所有的“联结”变量都是基于“E-I指数”计算的结果,表示个体的自我中心网络中的外部联结与内部联结之差(即净外部联结)占其总联结的比例,借以衡量该个体所构建的网络联结在组织之间充当桥梁的程度。表3与4是实证分析结果,鉴于创新数据的过度离散特性(因变量的方差大于其均值,见表2),本研究使用替代泊松回归的负二项回归方法分析联结与个体创新之间的关系。表3的模型1表明跨越企业边界充当桥梁作用的联结对个体创新的作用并不显著,而在引入关系强度变量后发现,弱联结与强联结对个体创新的作用方向虽然与传统研究相符,但其在统计上并不显著(如模型2、3所示)。模型4显示,当同时考虑联结、弱联结以及强联结对个体创新的影响时,统计不显著的情形并未改变。

模型5-7考察不同性质的桥联结对个体创新的作用,如模型5所示,齐美尔性质的桥联结与个体创新之间呈现出显著的正相关关系,而模型6表明非齐美尔性质的桥联结对个体创新的作用并不显著,当同时考虑二者对个体创新的作用时,情况并未发生改变(如模型7所示)。模型8-10考察齐美尔联结背景下联结强度的作用,模型8显示弱齐美尔联结对个体创新的作用方向虽然是正的,但统计上并不显著,而模型9表明强齐美尔联结则显著促进个体创新,且当同时考虑二者对个体创新的影响时,该结果并未发生改变(如模型10所示)。

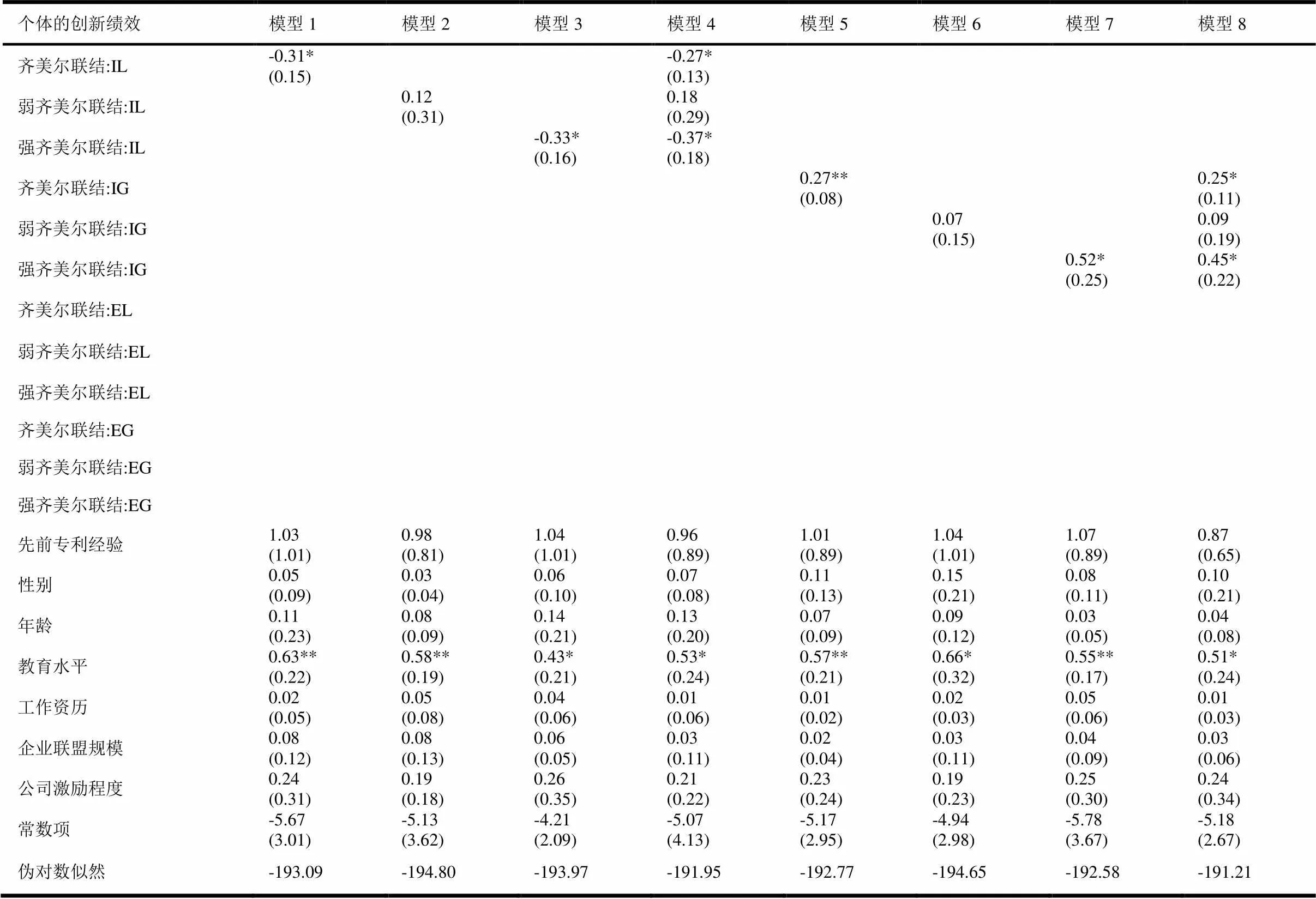

虽然表3的实证结果表明齐美尔联结对个体创新的显著促进作用,但需要进一步考察权变因素对该作用的影响。具体来说,通过探讨齐美尔联结中关系人的背景,从而在特征(强弱)、性质(是否齐美尔联结)的基础上引入跨边界联结的“内容”变量,以深化我们对桥联结的作用范围与边界的理解。如表4所示,模型1表明,当齐美尔联结的关系人来自焦点(focal)研发人员所属企业的产业内国内企业间联盟时,该齐美尔联结显著抑制个体创新,从而研究假设1得到支持。而在该背景下引入联结强度变量后发现,弱齐美尔联结对个体创新的作用并不显著(见模型2),强齐美尔联结不仅对个体创新有显著的抑制作用,而且抑制的程度更甚于齐美尔联结(如模型3所示),且当同时考虑三者对个体创新的影响时,基本的结果并未发生改变(如模型4所示)。

模型5-8考察当齐美尔联结的关系人来自焦点研发人员所属企业的产业内国际企业间联盟时,该联结对个体创新的作用。模型5显示,当齐美尔联结的关系人来自焦点研发人员所属企业的产业内国际企业间联盟时,该齐美尔联结显著促进个体的创新绩效,从而研究假设2得到支持。而在该背景下引入联结强度变量后发现,弱齐美尔联结对个体创新的作用并不显著(见模型6),而强齐美尔联结不仅对个体创新有显著的促进作用,而且促进的程度更甚于齐美尔联结(如模型7所示),且当同时考虑三者对个体创新的影响时,基本的结果并未发生改变(如模型8所示)。

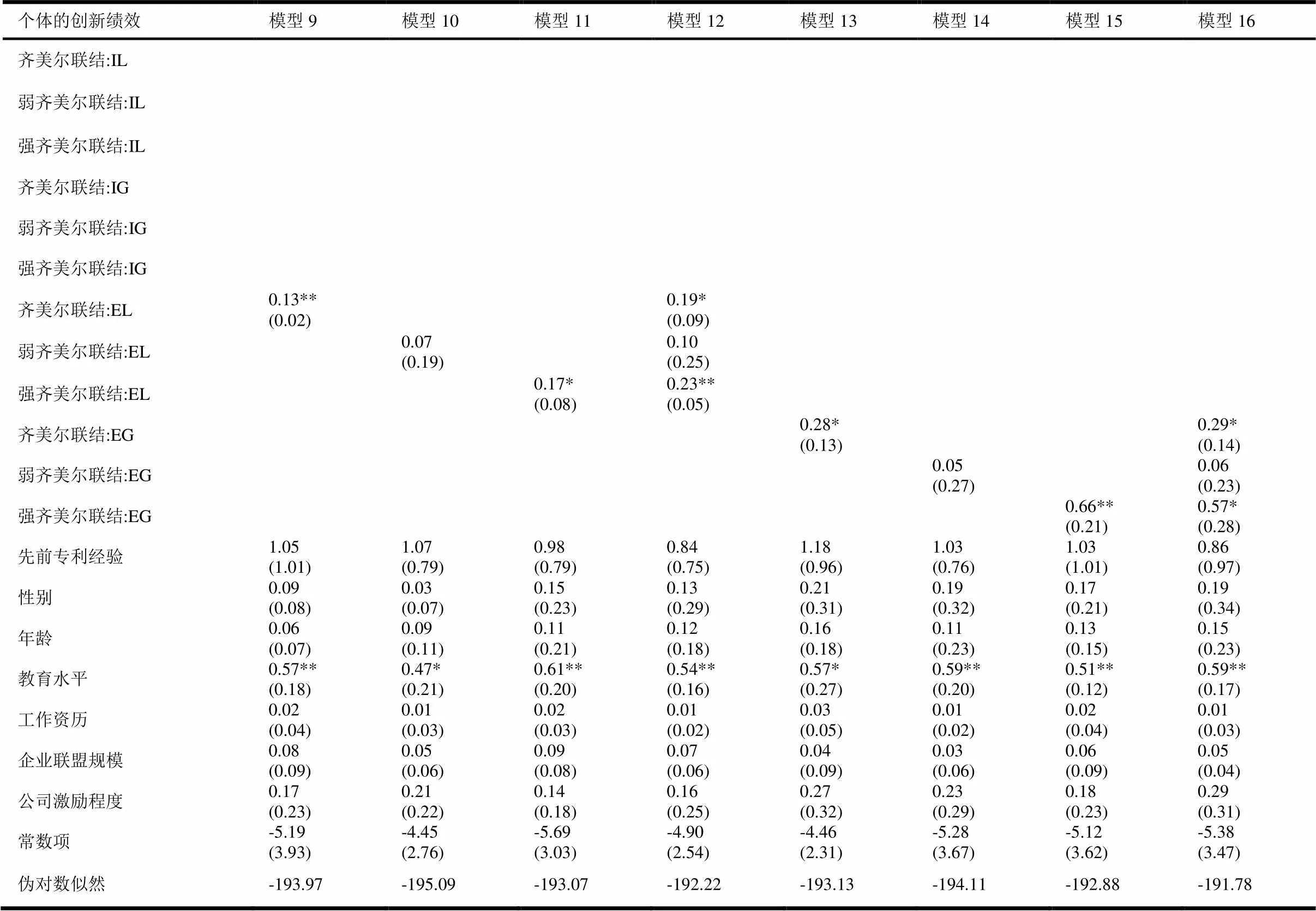

模型9-12考察当齐美尔联结的关系人来自焦点研发人员所属企业的产业间国内企业间联盟时,该联结对个体创新的作用。模型9显示,当齐美尔联结的关系人来自焦点研发人员所属企业的产业间国内企业间联盟时,该齐美尔联结显著促进个体的创新绩效,从而研究假设3得到支持。而在该背景下引入联结强度变量后发现,弱齐美尔联结对个体创新的作用并不显著(见模型10),而强齐美尔联结对个体创新有显著的促进作用(如模型11所示),且当同时考虑三者对个体创新的影响时,基本的结果并未发生明显改变(如模型12所示)。

表2a 变量的描述性统计与相关系数

变量1234567891011121314 1.创新绩效1 2.联结.151 3.弱联结.09.871 4.强联结.13.79.611 5.齐美尔联结.16.86.77.671 6.非齐美尔联结.02.47.43.36.111 7.弱齐美尔联结.12.76.66.27.77.101 8.强齐美尔联结.21.78.55.80.86.09.791 9.齐美尔联结:IL.13.74.54.34.87.12.52.661 10.弱齐美尔联结:IL.17.67.67.25.78.10.70.33.891 11.强齐美尔联结:IL-.06.71.49.58.80.08.31.87.90.881 12.齐美尔联结:IG.08.65.54.40.78.15.66.80.21.20.171 13.弱齐美尔联结:IG.11.70.58.27.69.17.73.76.15.25.09.881 14.强齐美尔联结:IG.14.61.21.59.71.12.58.90.18.17.26.89.841 15.齐美尔联结:EL.20.74.35.35.79.21.79.74.23.0924.15.18.21 16.弱齐美尔联结:EL.09.60.57.26.64.20.85.69.19.19.12.14.19.07 17.强齐美尔联结:EL.23.59.32.58.73.14.63.86.16.07.29.10.10.24 18.齐美尔联结:EG.07.55.47.31.57.23.65.75.29.11.22.18.21.18 19.弱齐美尔结:EG-.05.62.59.27.53.17.74.63.21.18.16.11.28.16 20.强齐美尔桥结:EG.12.58.35.56.76.13.59.83.24.06.25.19.18.29 21.创新经历.16.16.08.09.15.03.17.19.21.18.25.14.11.16 22.教育水平.12.03.09.02.03.02.04.05.07.04.02.07.03.08 23.工作资历.08.21.15.12.16.08.11.19.21.14.15.13.11.09 24.企业联盟网络规模.09.01.00-.01.03.02.03.01.02.04.01.05.04.07 25.性别.03.01.04.00-.01.02.03.00.01.00.01.07.08.06 26.年龄.01.07.08.03.11.09.02.00.07.04.06.00.03.11 27.激励程度.43.02.03.01.01.05.07.01.00.02.04.07.00.05 均值0.51-0.19-0.07-0.27-0.23-0.03-0.08-0.13-0.21-0.03-0.16-0.32-0.29-0.18 标准差1.230.610.710.570.670.710.530.560.590.690.470.510.610.72

注:IL=internal-local,产业内国内企业间联盟情境;IG=internal-global, 产业内国际企业间联盟情境;EL=external-local, 产业间国内企业间联盟情境;EG=external-global, 产业间国际企业间联盟情境。

表2b 变量的描述性统计与相关系数

变量15161718192021222324252627 1.创新绩效 2.联结 3.弱联结 4.强联结 5.齐美尔联结 6.非齐美尔联结 7.弱齐美尔联结 8.强齐美尔联结 9.齐美尔联结:IL 10.弱齐美尔联结:IL 11.强齐美尔联结:IL 12.齐美尔联结:IG 13.弱齐美尔联结:IG 14.强齐美尔联结:IG 15.齐美尔联结:EL1 16.弱齐美尔联结:EL.871 17.强齐美尔联结:EL.88.901 18.齐美尔联结:EG.27.20.211 19.弱齐美尔结:EG.14.28.09.891 20.强齐美尔桥结:EG.18.19.27.87.881 21.创新经历.13.07.09.12.06.131 22.教育水平.03.06.05.02.05.08.561 23.工作资历.13.22.13.11.16-.04.11-.111 24.企业联盟网络规模.02-.01.03.01.00.07.09.05-.031 25.性别.04.00.01.00.03.02.08.27.11.011 26.年龄.08.09.03.12.05.01.43-.21.34.02.011 27.激励程度.03.09-.08.07.06.03.56.12.11.09.06.101 均值-0.11-0.20-0.08-0.27-0.34-0.310.442.6511.414.320.1335.213.02 标准差0.410.450.530.780.790.810.230.568.333.120.347.530.61

注:IL=internal-local,产业内国内企业间联盟情境;IG=internal-global, 产业内国际企业间联盟情境;EL=external-local, 产业间国内企业间联盟情境;EG=external-global, 产业间国际企业间联盟情境。

表3 负二项回归分析结果1

个体的创新绩效模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8模型9模型10 联结0.31(0.29)0.17(0.23) 弱联结0.20(0.28)0.09(0.27) 强联结0.29(0.34)0.33(0.37) 齐美尔联结0.69**(0.13)0.71**(0.23) 非齐美尔联结0.11(0.33)0.13(0.25) 弱齐美尔联结.0.33(0.29)0.27(0.23) 强齐美尔联结0.66**(0.21)0.67**(0.19) 先前专利经验1.01(0.89)0.98(0.88)1.04(1.01)1.03(0.89)0.91(0.86)0.86(0.69)1.10(0.96)1.03(0.89)1.13(1.01)0.96(0.87) 性别0.08(0.31)0.06(0.26)0.05(0.17)0.11(0.31)0.04(0.12)0.13(0.21)0.09(0.21)0.02(0.03)0.03(0.04)0.05(0.07) 年龄0.03(0.42)0.05(0.31)0.11(0.24)0.06(0.19)0.16(0.27)0.09(0.11)0.12(0.11)0.07(0.09)0.10(0.11)0.09(0.12) 教育水平0.63**(0.18)0.48*(0.21)0.60**(0.23)0.54*(0.26)0.58**(0.16)0.59*(0.24)0.61**(0.19)0.51**(0.13)0.63**(0.14)0.53*(0.24) 工作资历0.01(0.02)0.02(0.03)0.01(0.07)0.01(0.02)0.03(0.02)0.01(0.07)0.03(0.06)0.02(0.03)0.01(0.03)0.01(0.02) 企业联盟规模0.04(0.05)0.05(0.07)0.09(0.12)0.06(0.07)0.04(0.13)0.03(0.06)0.02(0.03)0.06(0.09)0.02(0.07)0.03(0.10) 公司激励程度0.21(0.30)0.17(0.18)0.16(0.15)0.11(0.21)0.23(0.24)0.18(0.23)0.25(0.32)0.28(0.34)0.17(0.20)0.20(0.22) 常数项-4.17(3.95)-4.45(4.76)-5.67(4.01)-4.90(2.54)-4.56(2.81)-5.18(2.67)-5.12(3.62)-5.78(3.67)-6.09(3.08)-4.08(3.13) 伪对数似然-195.67-194.09-194.07-193.12-192.13-193.11-191.24-194.86-193.09-192.85

注:n=146,圆括号内表示标准误*p<.05 **p<.01

表4a 负二项回归分析结果2

个体的创新绩效模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8 齐美尔联结:IL-0.31*(0.15)-0.27*(0.13) 弱齐美尔联结:IL0.12(0.31)0.18(0.29) 强齐美尔联结:IL-0.33*(0.16)-0.37*(0.18) 齐美尔联结:IG0.27**(0.08)0.25*(0.11) 弱齐美尔联结:IG0.07(0.15)0.09(0.19) 强齐美尔联结:IG0.52*(0.25)0.45*(0.22) 齐美尔联结:EL 弱齐美尔联结:EL 强齐美尔联结:EL 齐美尔联结:EG 弱齐美尔联结:EG 强齐美尔联结:EG 先前专利经验1.03(1.01)0.98(0.81)1.04(1.01)0.96(0.89)1.01(0.89)1.04(1.01)1.07(0.89)0.87(0.65) 性别0.05(0.09)0.03(0.04)0.06(0.10)0.07(0.08)0.11(0.13)0.15(0.21)0.08(0.11)0.10(0.21) 年龄0.11(0.23)0.08(0.09)0.14(0.21)0.13(0.20)0.07(0.09)0.09(0.12)0.03(0.05)0.04(0.08) 教育水平0.63**(0.22)0.58**(0.19)0.43*(0.21)0.53*(0.24)0.57**(0.21)0.66*(0.32)0.55**(0.17)0.51*(0.24) 工作资历0.02(0.05)0.05(0.08)0.04(0.06)0.01(0.06)0.01(0.02)0.02(0.03)0.05(0.06)0.01(0.03) 企业联盟规模0.08(0.12)0.08(0.13)0.06(0.05)0.03(0.11)0.02(0.04)0.03(0.11)0.04(0.09)0.03(0.06) 公司激励程度0.24(0.31)0.19(0.18)0.26(0.35)0.21(0.22)0.23(0.24)0.19(0.23)0.25(0.30)0.24(0.34) 常数项-5.67(3.01)-5.13(3.62)-4.21(2.09)-5.07(4.13)-5.17(2.95)-4.94(2.98)-5.78(3.67)-5.18(2.67) 伪对数似然-193.09-194.80-193.97-191.95-192.77-194.65-192.58-191.21

注:IL=internal-local,产业内国内企业间联盟情境;IG=internal-global, 产业内国际企业间联盟情境;EL=external-local, 产业间国内企业间联盟情境;EG=external-global, 产业间国际企业间联盟情境。 n=146,圆括号内表示标准误 *p<.05 **p<.01

模型13-16考察当齐美尔联结的关系人来自焦点研发人员所属企业的产业间国际企业间联盟时,该联结对个体创新的作用。模型13显示,当齐美尔联结的关系人来自焦点研发人员所属企业的产业间国际企业间联盟时,该齐美尔联结显著促进个体的创新绩效,从而研究假设4未得到支持。而在该背景下引入联结强度变量后发现,弱齐美尔联结对个体创新的作用并不显著(见模型14),而强齐美尔联结虽然对个体创新有显著的促进作用,且促进的程度明显高于齐美尔联结(如模型15所示),且当同时考虑三者对个体创新的影响时,基本的结果并未发生明显改变(如模型16所示)。

表4b 负二项回归分析结果2

个体的创新绩效模型9模型10模型11模型12模型13模型14模型15模型16 齐美尔联结:IL 弱齐美尔联结:IL 强齐美尔联结:IL 齐美尔联结:IG 弱齐美尔联结:IG 强齐美尔联结:IG 齐美尔联结:EL0.13**(0.02)0.19*(0.09) 弱齐美尔联结:EL0.07(0.19)0.10(0.25) 强齐美尔联结:EL0.17*(0.08)0.23**(0.05) 齐美尔联结:EG0.28*(0.13)0.29*(0.14) 弱齐美尔联结:EG0.05(0.27)0.06(0.23) 强齐美尔联结:EG0.66**(0.21)0.57*(0.28) 先前专利经验1.05(1.01)1.07(0.79)0.98(0.79)0.84(0.75)1.18(0.96)1.03(0.76)1.03(1.01)0.86(0.97) 性别0.09(0.08)0.03(0.07)0.15(0.23)0.13(0.29)0.21(0.31)0.19(0.32)0.17(0.21)0.19(0.34) 年龄0.06(0.07)0.09(0.11)0.11(0.21)0.12(0.18)0.16(0.18)0.11(0.23)0.13(0.15)0.15(0.23) 教育水平0.57**(0.18)0.47*(0.21)0.61**(0.20)0.54**(0.16)0.57*(0.27)0.59**(0.20)0.51**(0.12)0.59**(0.17) 工作资历0.02(0.04)0.01(0.03)0.02(0.03)0.01(0.02)0.03(0.05)0.01(0.02)0.02(0.04)0.01(0.03) 企业联盟规模0.08(0.09)0.05(0.06)0.09(0.08)0.07(0.06)0.04(0.09)0.03(0.06)0.06(0.09)0.05(0.04) 公司激励程度0.17(0.23)0.21(0.22)0.14(0.18)0.16(0.25)0.27(0.32)0.23(0.29)0.18(0.23)0.29(0.31) 常数项-5.19(3.93)-4.45(2.76)-5.69(3.03)-4.90(2.54)-4.46(2.31)-5.28(3.67)-5.12(3.62)-5.38(3.47) 伪对数似然-193.97-195.09-193.07-192.22-193.13-194.11-192.88-191.78

注:IL=internal-local,产业内国内企业间联盟情境;IG=internal-global, 产业内国际企业间联盟情境;EL=external-local, 产业间国内企业间联盟情境;EG=external-global, 产业间国际企业间联盟情境。 n=146,圆括号内表示标准误 *p<.05 **p<.01

同时,我们注意到,唯一对个体创新有显著正向影响的是个体的教育水平,一个可能的解释是高学历的个体通过正式训练所发展出来的专业技能使得他们更有可能识别并吸收外部知识进而实现创新。而个体的创新经历、工作资历、年龄、性别以及感知到的公司激励程度与企业的联盟规模等控制变量对个体创新的影响效应均不显著。

4讨论与结论

先前有关跨边界联结与创新之间关系的研究主要关注联结的特征(强弱)及其所形成的空间结构对行动主体创新行为的影响,而近来的研究将该领域扩展至对联结的性质(是否是齐美尔性质的联结)与创新的关系的分析上。沿着这样的逻辑,通过关注联结中关系人的背景,本研究试图厘清知识异质度在齐美尔联结与个体创新的关系中的作用。具体来说,通过将企业间联盟网络按照产业与地域两个维度划分为四种类型,本研究藉以考察行动主体透过跨边界联结以获取外部知识的异质性程度,进而分析该异质度对齐美尔联结与个体创新之间关系的影响,从而深化了对桥联结的作用范围与边界的理解。本研究提出的大部分理论假设都得到了实证支持,并发现一些值得讨论的议题,兹分述如下:

首先,先前基于网络视角的创新研究表明当个体自我中心网络中的结点互不联结时,个体可以接触到不同领域的知识从而提高创新能力(Burt;Reagans & Zuckerman)[8] [7];然而最近的研究显示紧密网络通过促进知识与信息的分享以及实施创新时所必须的一系列协调活动从而有助于行动主体的创新行为(Obstfeld;Tortoriello & Krackhardt)[22] [13]。虽然双方各执一词,但无论是强调充满结构洞的稀疏网络对异质性知识与信息获取方面的益处,还是强调紧密网络对知识分享与整合的作用,都忽略了一个关键的变量——联结的内容。对网络结构的提倡者而言,或许正如Rodan和Galunic[29]所声明的那样,网络结构虽然某种程度上可以说明行动主体所接触知识的异质性程度,但其远非一个完美的替代性指标。当我们从仅仅考虑联结的结构转向联结的内容后会发现,充满结构洞的稀疏网络——如果大量结点都是同质的——也不一定能够带来异质性的知识与信息,而紧密网络——如果结点来自异质性的环境——也不一定不能带来高度异质性的知识与信息。

由以上分析可知,从获取外部异质性知识的角度而言,单纯考虑网络结构的疏或者密并不足以确定行动主体所接触知识的异质性程度。而面对特定的网络结构,比如齐美尔联结,本研究的实证结果则表明其对个体创新的作用方向与程度取决于行动主体所接触知识的异质性程度。具体来说,当关系人来自产业内国内企业间联盟时,不同于已有的研究结论(Tortoriello & Krackhardt[13],我们的研究表明齐美尔性质的联结显著抑制个体的创新行为,且关系强度进一步强化了该抑制效应。这与我们预想的一致,说明当面临低异质度情境时,对创新而言,更迫切的任务可能是异质性知识的获取而非吸收与整合。而当关系人来自产业内国际企业间联盟、产业间国内企业间联盟以及产业间国际企业间联盟时,齐美尔性质的联结均显著促进个体的创新行为,表明该情境下行动主体已经接触到较高异质度的知识与信息,此时对异质性知识与信息的吸收与整合成为创新能否顺利实现的关键,而齐美尔联结的优势正好得以体现。

在这里有两点需要加以说明:一是我们的研究假设4提出当关系人来自产业间国际企业间联盟时,齐美尔性质的联结与个体创新绩效呈现出负相关关系,但实证结果恰恰相反。一个可能的解释是该情境下研发人员透过跨边界联结所接触知识的异质性程度并不如我们所想象的那么高,例如,相似性吸引理论(similarity attraction argument)表明具有某些相似性的个体间倾向于建立联结(Shin et al.)[30],虽然来自产业间国际企业间联盟的关系人能够给研发个体带来相比前几种情形更高异质度的知识与信息,但在相似性与齐美尔联结的帮助下,——至少在我们的研究情境下——知识的异质性程度并没有突破个体理解与整合能力的上限。当然,这并非说明个体理解与整合异质性知识与信息的能力没有上限,只是我们的研究结果没有支持这样的论断,而这也可以看作对Tortoriello与Krackhardt[13]关于个体吸收能力上限的讨论的一个回应。其二,实证结果显示,当行动主体跨越产业与国家地理边界搜寻异质性信息以期实现突破性创新时,相比弱齐美尔联结,强齐美尔性质的联结表现出更高程度的促进作用;与此同时,当行动主体在产业与国家内部搜寻异质性信息以期实现创新时,齐美尔联结表现出显著的抑制作用,且关系强度进一步强化了该抑制作用。所有这些表明,对创新而言,网络结构与网络内容的匹配是至关重要的。面对特定的网络结构,需要某个合适的知识异质度水平与其相适应以最大限度的激发行动主体的创新行为;而面对特定的知识异质度水平,选择构建合适的网络结构则是必要的。这一方面在理论上融合了不同网络结构流派之间的争论,另一方面为澄清网络内容与创新绩效之间的关系提供了基本的原则与技术手段。

其次,前面曾提到,当对什么样的网络结构最有助于行动主体的创新行为这一问题争论不休时,学者们纷纷转向对网络内容的研究,然而得出了不同甚至完全相反的结论。现在看来,利用权变的原则,将网络结构与内容进行合适的匹配,可以比较好的解决这个问题。进一步的,通过将企业间联盟按照产业与地域两个维度划分为四种类型,本研究区分了个体自我中心网络中不同类型的结点,从而推进了我们对于网络的微观基础的理解。具体来说,基于不同的目的,行动主体倾向于构建不同性质的网络,例如,当个体主要关注创意的产生时,其倾向于构建能够获取异质性信息的关系网络,而当个体主要关注创意的实施时,其更有可能构建支持性的关系网络。即使仅仅关注创意的产生,不同的联结中可能也流淌着不同的知识与信息。这一发现启示我们在管理实践中,第一,研发个体可以利用其自我中心网络中不同的联结以实现不同的目标;第二,由于构建与维持联结是有成本的,而且有时这种成本是高昂的,因此行动主体必须在不同的结点之间做出权衡取舍;第三,根据自我中心网络中结点的特征与背景,行动主体应有意识的选择联结的特征(是否应该维持强联结)与性质(是否应构建齐美尔性质的联结)以最大化其创新绩效。

再次,考虑一些可能的替代性解释方案也许是有必要的。其一是内生性(endogeneity)与反向因果关系(reverse causality)的可能性,由于富有创新性的个体在天赋、能力、经验以及专业技能等方面所表现出来的气质特性使得其不仅有可能表现出更高的创新绩效,同时更有可能构建起高水平的自我中心网络,包括结点的选取、网络结构与内容的匹配等。虽然不能完全排除用反向因果关系来解释我们的研究发现的可能性,但出于如下原因内生性对我们实证模型的威胁有可能是微乎其微的:其一,我们的实证模型对个体层面的一些重要变量进行了控制,例如创新经历(可作为能力与经验的替代性指标)、教育水平(可作为知识与能力的替代性指标)以及工作资历(可作为经验的替代性指标),但齐美尔联结对个体创新的作用依然保持统计显著;其二,如果内生性真的在我们的模型里发挥作用,那么实证结果就不会只有部分特殊性质的联结对个体创新有显著的作用,而且与不同的关系人所建立的齐美尔联结对个体创新的作用也不会表现出不同的方向,因为有能力的人更可能依据环境权变、审慎的确定各种联结的特征与性质;其三,在研究设计上,我们有意识的先收集自变量数据,时隔一年之后才又收集因变量数据,这种时间差也可以更好的避免内生性问题,从而对因果关系起到更强有力的实证支持。

最后,需要说明的一点是,由于本研究的样本来自信息技术产业,所有发现的普适性应予以谨慎对待。首先,本研究的样本大都是创新创业型企业,成立时间较短,而在相对成熟的企业里,特定的组织文化、组织过程与组织路径所形成的惯性力量有可能显著影响企业层面的联盟与个体层面的联结的构建与维护,从而影响个体的创新绩效。此外,除了联结“内容”外,或许还有其他变量会影响齐美尔联结与个体创新之间的关系。这两点意味着,未来的研究一方面可以试图把实证研究扩展到运营较长一段时间的组织的样本上,另一方面,也需要透过典型个案企业的跟踪调研来识别对齐美尔联结与个体创新之间关系有重要影响的其他变量。

总之,建立在跨边界联结促进创新的经典理念之上,本研究的理论分析与实证结果表明单纯考虑跨边界联结的特征(强弱)与性质(是否小圈子嵌入)并不足以阐明其与个体创新之间的关系,而应引入跨边界联结的“内容”变量(知识异质度)。具体来说,通过将企业间联盟按照产业与地域两个维度划分为四种类型,本研究表明当关系人来自产业内国内企业间联盟时,齐美尔性质的桥联结显著抑制个体创新;而当关系人来自产业内国际企业间联盟、产业间国内企业间联盟以及产业间国际企业间联盟时,该性质的桥联结均显著促进个体创新,且联结强度进一步强化了这种促进效应。

[1] Baum, J. A. C., Calabrese, T., & Silverman, B. S. Don’t go it alone: Alliance network composition and startups’ performance in Canadian biotechnology[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(3): 267–294.

[2] Dyer, J. H., & Nobeoka, K. Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: TheToyota case[J]. Strategic Management Journal, 2000,21(3): 345–367.

[3] Inkpen, A.C., Tsang,E.W.K. Social capital, networks, and knowledge transfer[J].Academy of management review,2005,30(1): 146-165.

[4] Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly, 1990,35(1): 128–152.

[5] Hansen, M. The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organizationSubunits[J]. Administrative Science Quarterly, 1999,44(1): 82–111.

[6] Tsai, W. P. Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptivecapacity on business unit innovation and performance[J]. Academy of Management Journal, 2001,44(5): 996–1004.

[7] Reagans, R., & Zuckerman, E. Network, diversity and performance: The social capital of R&D units[J].Organization Science, 2001,12(4): 502–517.

[8] Burt, R. S. Structural holes and good ideas[J]. American Journal of Sociology, 2004, 110(2): 349–399.

[9] Perry-Smith, J. E. Social yet creative: The role of social relationships in facilitating individual creativity[J].Academy of Management Journal, 2006,49(1): 85–101.

[10] Bechky, B. A. Sharing meaning across occupational communities: The transformation of knowledge on aproduction floor[J]. Organization Science, 2003,14(3): 312–330.

[11] Mors, M. L. Innovation in a global consulting firm: When the problem is too much diversity[J]. Strategic Management Journal,2010,31(8):841-872.

[12] 张巍,任浩. Simmelian 联系与个体创新:知识分享意愿与共同知识基础的中介作用[J].管理科学,2012(6):55-64.

[13] Tortoriello,M., & Krackhardt, D. Activating cross-boundary knowledge: the role of Simmelian ties in the generation of innovations[J]. Academy of Management Journal, 2010,53(1):167-181.

[14] Fleming, L. Recombinant uncertainty in technological search[J].Management Science, 2001,47(1): 117–132.

[15] Dosi, G. Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation[J].Journal of Economic Literature, 1988,26: 1120–1171.

[16] March, J. G. Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science, 1991,2: 71–87.

[17] Nahapiet, J., Ghoshal, S. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage[J].Academy of Management Review, 1998,23(2) : 242–266.

[18] Kogut, B., & Zander, U. Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology[J].Organization Science, 1992,3(3): 383–397.

[19] Teece, D. Competition, cooperation, and innovation: Organizational arrangements for regimes of rapid technological progress[J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 1992,18(1): 1–25.

[20] Hamel, G. Competition for competence and interpartner learning within international strategic alliances[J].Strategic Management Journal, 1991,12(summer special issue): 83–103.

[21] Ahuja, G. Collaboration networks, structural holes and innovation: A longitudinal study[J]. AdministrativeScience Quarterly, 2000,45(3): 425–455.

[22] Obstfeld, D. Social networks, the tertius iungens orientation, and involvement in innovation[J]. AdministrativeScience Quarterly, 2005,50(1): 100–130.

[23] Burt, R. S. Structural holes: the social structure of competition [M].Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

[24] Dekker, D. Measures of Simmelian tie strength, Simmelian brokerage, and Simmelianly brokered[J].Journal of Social Structure, 2006,7(1): 1–22.

Goerzen ABeamish PWThe effect of alliance network diversity on multinational enterprise performance[J].StrategicManagement Journal, 2005264333354

[26]Santoro M.D. Alliance portfolio diversity and firm performance [J]. Strategic Management Journal,2010,31(10):1136-1144.

[27] Sampson, R. C. R&D alliances and firm performance: The impact of technological diversity and alliance organization on innovation [J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 364–386.

[28] Phelps, C. C. A longitudinal study of the influence of alliance network structure and composition on firm exploratory innovation[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(4):890-913.

[29] Rodan S, Galunic C. More than network structure: how knowledge heterogeneity influences managerial performance and innovativeness[J]. Strategic Management Journal, 2004,25(6): 541–562.

[30] Shin, S.J, Kim, T., Lee, J.& Bian, L. Cognitive team diversity and individual team member creativity: a cross-level interaction [J]. Academy of Management Journal,2012,55(1):197-212.

[31] Lavie, D. The competitive advantage of interconnected firms: An extension of the resource-based view[J]. Academy of Management Review, 2006,31(3): 638–658.

[32] Maurer, I., & Ebers, M. Dynamics of social capital and their performance implications: Lessons frombiotechnology start-ups[J]. Administrative Science Quarterly, 2006,51(2): 262–292.

[33] Jansen, J. J. P., Van Den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. Exploratory innovation, exploitative innovation,and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators[J]. Management Science, 2006, 52(11): 1661–1674.

[34] Sorenson O, Rivkin J, &Fleming L. Complexity, networks and knowledge flow [J]. Research Policy,2006, 35(7):994–1017.

[35] Krackhardt, D. The ties that torture: Simmelian tieanalysis in organizations[J]. Research in the sociology of organizations, 1999, 16: 183–210.

[36] Ring, P.S, &Van de Ven, A.H., Structuring cooperative relationships between organizations[J]. StrategicManagement Journal, 1992, 13:483-498.

[37] Adler, P.S.Market, Hierarchy, and Trust: The Knowledge Economy and the Future of Capitalism[J].Organization Science, 2001(2):215-234.

[38] Coleman, J. S. Social capital in the creation of human capital[J]. American Journal of Sociology, 1988, 94(supplement): S95–S120.

[39] Lane, P. J., & Lubatkin, M. Relative absorptive capacity and interorganizational learning[J]. StrategicManagement Journal, 1998, 19(5): 461–477.

[40] Ahuja G., & Lampert, C. M. Entrepreneurship in the large corporation: A longitudinal study of how established firms create breakthrough inventions[J]. Strategic Management Journal, 2001,22(6): 521–543.

[41] 罗家德.社会网络分析讲义(第二版)[M].北京:社会科学文献出版社,2010:82-88.

[42] 周长辉,曹英慧.组织的学习空间:紧密度、知识面与创新单元的创新绩效[J].管理世界,2011(4):84-97.

[43] Krackhardt, D. Simmelian tie: Super strong and sticky. In R. M. Kramer & M. A. Neale (Eds.), Powerand influence in organizations[M]. Thousand Oaks, CA: Sage. 1998: 21–38.

[44] Krackhardt, D., & Stern, R. Informal networks andorganizational crisis: An experimental simulation[J].Social Psychology Quarterly, 1988, 51: 123–140.

[45] McEvily,B., & Zaheer,A. Bridging ties: A source of firm heterogeneity in competitive capabilities[J]. StrategicManagement Journal, 1999,20(12): 1133–1156.

[46] Granovetter, M. The strength of weak ties[J].American Journal of Sociology, 1973,78(6):1360–1380.

When Simmelian Ties are Conductive to Individual Innovation:The Role of Knowledge Heterogeneity

ZHANG Wei, REN Hao

(School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China)

The organizational literature on “boundary spanning” has long recognized the informational advantages associated with access to external sources of knowledge and information. In particular, research has shown that accessing knowledge from across boundaries is an important driver of innovative performance for organizations, business units, teams, and individuals. Although spanning boundaries provides access to diverse sources of knowledge, there are also challenges associated with transferring, integrating, and leveraging the heterogeneous inputs and diverging perspectives across organizational boundaries. The process from generating new ideas to implementing them is not taken for granted. With increasing pace of technological development and shortening product life cycles, inter-organizational networks play a more and more critical role in firm innovation because they provide an important opportunity for access to external knowledge. How to use cross-boundary ties to spur innovation is important. Previous research has shown that tie strength is a relevant feature of knowledge-sharing relationships that could help overcome the limitations of bridging ties. However, Tortoriello and Krackhardt(2010)have studied the conditions under which having ties that span organizational boundaries (bridging ties) are conducive to innovations. This study shows that the advantages traditionally associated with bridging ties are contingent upon the nature of the ties forming the bridge—specifically, whether these bridging ties are Simmelian.

Based on the seminal work of Tortoriello and Krackhardt (2010), this paper proceeds to explore two other related questions. Firstly, when are Simmelian ties conductive to individual innovation? Can individuals with Simmelian tiesreconcile different perspectives and gain advantage from knowledgediversity? Secondly, whether the relationships between Simmelian ties and individual innovation will change or not when extending the context from intra-organizational networks to inter-organizational networks?

By distinguishing inter-firm alliance networks based on the two dimensions of industry and geography, this paper introduces the content variable of knowledge heterogeneity into cross-boundary ties based on character(strength)and nature(whether a clique embedded) in order to examine the influence of the bridging Simmelian ties on individual innovation under specific contexts. Our empirical analysis based on a sample of 146 R&D scientists from 18 IT companies reveals that Simmelian ties are conducive to the generation of innovations when contacts come from internal-global, external-local and external-global contexts. Moreover, tie strengthfurther strengthens this effect. In contrast, Simmelian ties significantly inhibit individual innovation when contacts come from the internal-local context.

The mechanism that this study has revealed can shed light on deepening the relationship between network ties and innovation. The mechanism can also provide new solutions to resolving the tension between access and integration of heterogeneous knowledge for individual innovation through building different ties based on specific inter-firm alliance networks.

simmelian ties; knowledge heterogeneity; individual innovation; inter-firm alliance networks

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen Char

F270

A

1004-6062(2016)01-0096-12

10.13587/j.cnki.jieem.2016.01.012

2012-10-15

2013-10-15

国家自然科学基金资助项目(71272048,70872085)

张巍(1983—),男,河南焦作人,同济大学经济与管理学院博士研究生,主要从事创新管理研究。