葛根汤加味治疗椎动脉型颈椎病的疗效观察

2016-06-04刘元梅

刘元梅

山东省青州市中医院(山东青州 262500),E-mail:zyjlyn@163.com

葛根汤加味治疗椎动脉型颈椎病的疗效观察

刘元梅

山东省青州市中医院(山东青州 262500),E-mail:zyjlyn@163.com

摘要:目的观察葛根汤加味治疗椎动脉型颈椎病(CSA)的临床疗效。方法选择CSA(风寒阻络证)病人130例,按病人就诊顺序随机分治疗组与对照组各65例。治疗组口服葛根汤加味,对照组静脉输注尼莫地平。观察治疗前后病人症状体征、眩晕积分,检测椎动脉、基底动脉平均血流速度,血液流变学指标,并评估临床疗效。结果两组治疗后病人症状体征、眩晕积分均有明显改善(P<0.01),治疗组改善程度优于对照组(P<0.05);两组治疗后病人椎动脉、基底动脉平均血流速度均较治疗前有明显提高(P<0.01),治疗组提高程度明显优于对照组(P<0.01);两组治疗后病人各项血液流变学指标均明显降低(P<0.05),治疗组降低程度优于对照组(P<0.05);治疗组总有效率92.31%,高于对照组81.54%,差异有统计学意义(P<0.05)。结论葛根汤加味治疗CSA能缓解病人症状体征,尤其是眩晕症状,改善血流动力学和血液流变学,且简便、安全性高、病人依从性好。

关键词:椎动脉型颈椎病;葛根汤加味;尼莫地平;血液流变学;平均血流速度;眩晕

椎动脉型颈椎病(cervical spondylosis of vertebral artery type,CSA)是颈椎病中常见的一种类型,由于生活方式的改变,特别是网络技术的普及,发病率在不断提高,且发病对象也不再局限于中老年人群[1]。有资料表明,颈椎病变所致的椎-基底动脉供血不足是缺血性脑卒中的危险因素之一,约1/3病人5年内发展为脑梗死[2],因此及时合理地治疗CSA不仅能解除病人病痛,而且可预防中风的发作。由于其发病机制复杂,一般认为单一疗法难取佳效,多采用药物、牵引、手法等综合治疗,治疗成本较高,造成极大社会负担,而且手法运用不当容易造成副损伤。为探寻简便、安全的治疗方案,本研究采用葛根汤加味治疗CSA,疗效满意,现报道如下。

1资料与方法

1.1临床资料选择2011年3月—2013年5月就诊于青州市中医院门诊及住院的CSA病人130例,按病人就诊顺序采用随机数字表法将病人分成治疗组和对照组。治疗组65例,男31例,女34例;年龄20岁~70岁(39.2岁±5.2岁);病程1个月至5年(3.0年±1.0年)。对照组65例,男30例,女35例;年龄19岁~69岁(40.5岁±5.4岁);病程2个月至5年(2.8年±1.0年)。两组性别、年龄、病程等差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2西医诊断标准参照全国第二届颈椎病专题座谈会所制定的椎动脉型颈椎病诊断标准[3]。

1.3中医辨证标准参照《中药新药临床研究指导原则》[4]制定,具备以下主症、次症各2项或2项以上可诊断风寒阻络证。主症:发作性眩晕,曾有猝倒病史,颈部受风寒后发病;次症:恶心、呕吐、耳鸣,颈部强痛、活动不利,肢端麻木疼痛、四肢拘急,舌质暗、苔薄白,脉沉弦或沉迟。

1.4纳入标准符合全国第二届颈椎病专题座谈会所制定的椎动脉型颈椎病诊断标准;中医辨证为风寒阻络证;年龄18岁~70岁;病程≤5年;长期药物治疗,经过2周洗脱期者;同意参与本研究并签署知情同意书。

1.5排除标准妊娠或哺乳期妇女;合并严重心脑血管、肝、肾等疾病者;神经官能症及精神病病人;腰椎肿瘤、结核、滑脱者。

1.6治疗方法治疗组给予葛根汤加味,组成:葛根30 g,白芍、赤芍各20 g,川芎12 g,麻黄、桂枝、生姜、甘草各6 g,大枣12枚。将上述药物加水1 000 mL,浸泡30 min后,用自动煎药机煎煮取汁400 mL,去渣再浓缩至200 mL,每袋100 mL,早晚各服1袋。对照组给予5%葡萄糖注射液250 mL加入尼莫地平(天津药业集团新郑股份有限公司生产)4 mg静脉输注,每日1次。两组均连续用药2周。

1.7观察指标①总体症状、体征积分量表,参照《颈椎病颈椎功能评定表》[5],总分24分;②眩晕评估积分量表,参照《椎动脉型颈椎病功能评定量表初步建立》[6],总分22分;③采用德国产(TC-4040型)经颅多普勒超声(TCD)检测椎动脉、基底动脉平均血流速度;④采用R80-A型血液流变分析仪测定血液流变学指标的变化;⑤血、尿、便常规,肝、肾功能等。以上指标分别于治疗前后进行评估或检测。

1.8疗效评定标准参考《中药新药临床研究指导原则》中颈椎病疗效标准制定[4]。临床痊愈:眩晕、颈部疼痛以及相关症状全部消失,不影响生活及工作,随访3个月无复发;显效:眩晕、颈部疼痛以及相关症状基本消失,仅劳累或者天气变化时偶有轻度症状,功能恢复,基本不影响日常生活或工作;有效:眩晕、颈部疼痛以及相关症状和体征有所改善,但病情不稳定,停药后或复发,不能从事重体力劳动;无效:症状体征无变化,甚至加重。

2结果

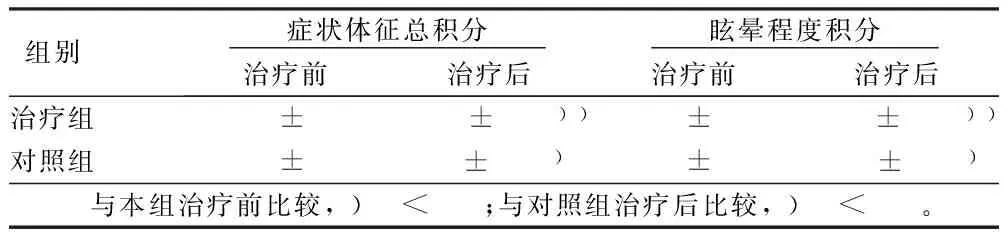

2.1两组症状体征积分、眩晕程度积分比较(见表1)

分

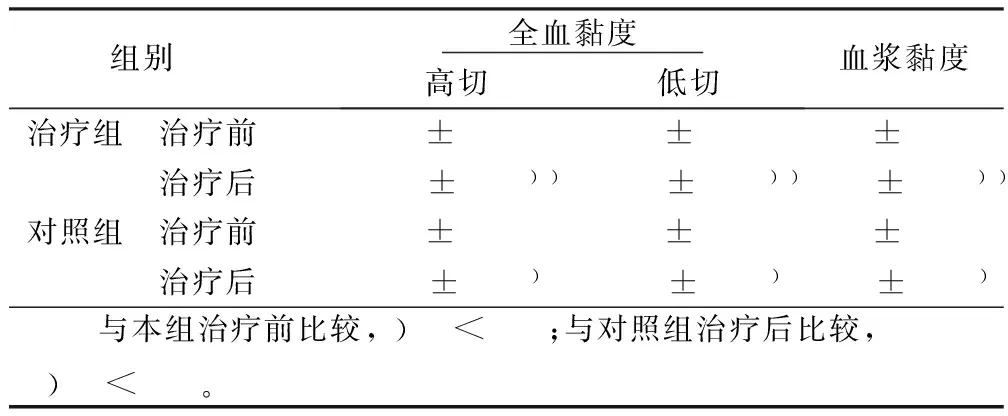

2.2两组治疗前后血液流变学比较(见表2)

mPa·s

2.3两组治疗前后TCD平均血流速度比较(见表3)

表3 两组TCD平均血流速度的比较(±s) cm/s

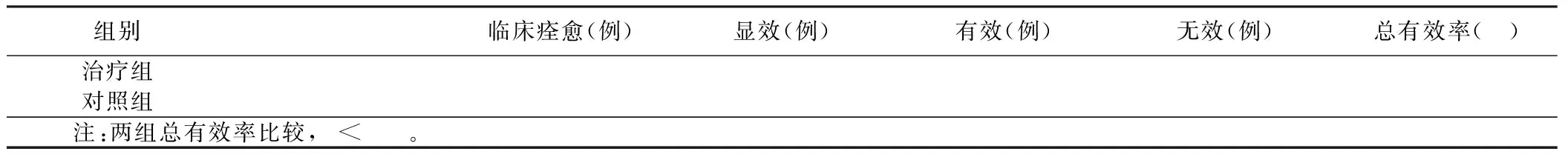

2.4两组临床疗效比较(见表4)

表4 两组临床疗效比较

2.5安全性两组均未出现不良反应,血、尿、便常规,肝、肾功能等均在正常范围。

3讨论

椎动脉受压是公认的CSA主要的病理机制。但随着后循环缺血概念的提出以及动物实验证实[7-8],椎-基底动脉供血不足症状不能简单归咎于椎动脉受压引起的缺血性损伤,更确切的理解是椎动脉受压病人基底动脉环的代偿功能较正常人差,容易发生脑组织血流量失代偿。这就为药物,特别是中药治疗CSA提供了理论依据。

CSA属中医“眩晕”等症范畴,其病机复杂,但归纳起来病理产物无外乎虚、风、痰、瘀,病变脏器多涉及脾、肝、肾。由于CSA发病年龄不断下降,一些病人发病年龄不到30岁,这个年龄段的人一般来说不存在肝肾亏虚的情况,而年轻人的发病多由坐姿不正或长久伏案,感受风寒、劳损,致阳气被遏,经脉闭阻。正如《灵枢·大惑论》所云:“邪中其颈,因逢其身之虚,其入深,则随目系,以入于眩,入脑则脑转,旋转则引目系急,目系急则眩以转矣”。葛根汤出自张仲景《伤寒论》,原方主治太阳病经气不舒症。《伤寒论》曰:“太阳病,项背强几几,无汗恶风者,葛根汤主之”。《伤寒集注·卷一》亦言:“太阳经脉,循于脊背之间,今风邪袭于分部,而经气不舒,故项背强而几几然也”。不难看出,CSA病位、症状及病理机制等方面皆与太阳病葛根汤证相符合,宗异病同治的原则,治以葛根汤加味。方中葛根升津通阳,濡润筋脉;桂枝汤解肌祛风,调和营卫;麻黄发汗祛邪,使气血上荣头目,脑有所养;川芎、赤芍化瘀通络;诸药合用,升阳解肌,化瘀通痹。

本研究结果显示,葛根汤加味治疗CSA能缓解病人症状体征,尤其是眩晕症状,改善血流动力学和血液流变学,且简便、安全性高、病人依从性好。

参考文献:

[1] 潘文宇,王恺.电针督脉经穴治疗椎动脉型颈椎病的临床疗效[J].中国中医药信息杂志,2003,10(6):80-81.

[2] 曹莉.椎动脉型颈椎病对中风病的发生影响机理探讨[J].针灸临床杂志,2004,20(5):12-13.

[3] 孙宇,陈琪福.第二届全国颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,1993,31(8):472-476.

[4] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:347-349.

[5] 王晓红,丁明甫,何成奇,等.颈椎病颈椎功能评定表[J].华西医学,2003,18(1):35-36.

[6] 魏毅,梁伟雄,蔡业峰.椎动脉型颈椎病功能评定量表初步建立[J].中国康复医学杂志,2003,18(7):410-412.

[7] 陈黎佶,苗玲.后循环缺血的研究进展[J].神经病学与神经康复学杂志,2007,4(3):179-182.

[8] 何海龙,贾连顺,李家顺.椎动脉阻断对小脑后下叶功能影响的实验研究[J].中国脊柱脊髓杂志,2002,12(1):23-26.

(本文编辑郭怀印)

(收稿日期:2015-12-02)

中图分类号:R681R289.5

文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1672-1349.2016.09.038

文章编号:1672-1349(2016)09-1031-03