深入挖掘高中历史教材中的隐性知识

2016-05-30缪朝华

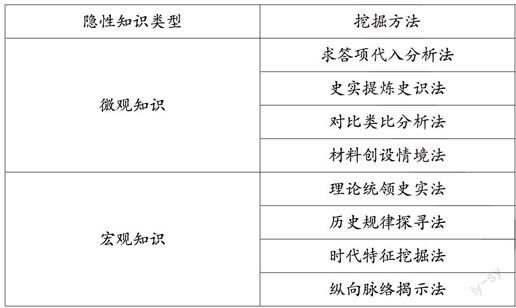

缪朝华

摘 要:挖掘隐性知识是提高教学实效的要求,也是提高学生综合素质的要求。高中历史教材隐性知识挖掘方法主要有:求答项代入分析法、史实提炼史识法、对比类比分析法、材料创设情境法、理论统领史实法、历史规律探寻法、纵向脉络揭示法等。

关键词:隐性知识;挖掘方法

中图分类号:G633.51 文献标识码: A 文章编号:1992-7711(2016)02-001-02

“历史教材隐性知识”是指历史教材中未直接叙述的知识内容与知识联系,它相对于显性知识而言。隐性知识发源于教材主干,又远远高于教材,包括历史事物新角度的诠释,历史概念内涵外延的探究,历史知识联系与比较的分析。

挖掘历史教材隐性知识是提升学业成绩的要求。高考命题遵循 “能力立意”原则,区分度决定高考不能考查浅显明了众所熟知的知识,高考命题着眼于隐性知识的认知,所考查知识点往往突破单线思维,贯穿中外。

挖掘教材隐性知识有利于帮助教师养成教研习惯。在挖掘隐性知识过程中,教师将形成新认知,变被动接受为主动探究,完善知识体系,补齐历史概念内涵外延,提高教学实效。挖掘教材隐性知识有助于培养学生的历史思维能力。挖掘历史隐性知识,常常试图拨开表层迷雾,分析历史发展规律,使历史智慧和科学思维渐渐内化,养成科学思维习惯,提高综合素质。

根据近几年高考文综卷以及大量相关的教育研究,结合教学经验,笔者以《普通高中历史教科书》(人民版)为例,就如何挖掘教材中的隐性知识进行了总结:

一、求答项代入分析法

求答项指历史材料解析题中要求考生作答的内容,其实质是知识分析的多维角度。学生对各种求答项的认知是不平衡的,对一些冷僻的求答项存在理解的误区盲区。研究求答项即研究高考“考什么”,是提升高三复习实效的一项重要途径,也有助于学生全面透彻理解知识,养成严谨科学的思维习惯,训练深入探究的思维方法。

常见的求答项有:原因、条件、因素、背景、目的、着眼点、特点、内涵、含义、原则、方式、主张、标志趋势、变化、内容、宗旨、异同、关系、表现、表象、过程、结果、实质、结果、功能、作用、评价、历史地位、结果、贡献、说明、如何理解、启示、看法、态度、认识、如何应对、发展规律等。具体作法是将上述求答项代入待分析的知识中,以挖掘知识的内涵外延。

例:必修三《百家争鸣》(人民版)中孔子相关知识的挖掘

孔子的历史地位如何?孔子有哪些核心主张?孔子提出仁礼和学在民间的原因分别是什么?私人讲学之风兴起的背景条件是什么?私人讲学的作用?古代教育的变迁?德治内涵、特点、目的、影响、评价?仁礼提出的原因、背景、目的、影响?仁礼特点内涵变化评价?五经名词解释?五经的历史地位?

学生经过思考→尝试作答→讨论→解疑释疑四个环节,自主探究解决知识疑难,第一提升思维品质,第二熟悉不常见的求答项,第三对孔子相关隐性知识深化理解、填补盲区。

二、史实提炼史识法

史实、史识是构成史学的要素,史实即历史事实, 史识即见解、观点、科学结论。著名史学家格奥尔格认为:史识,就是对历史问题的真知灼见,就是对历史的“灵心慧眼”,就是在一定的“史观”指导下,通过分析大量可靠的史实,得出科学的结论和认识。 历史学科最重要的能力培养目标是思维能力 ,即引导学生提升史识能力,辨识历史现象,理解历史资料,见微知著,洞察底蕴,启示当今,预测未来。在具体教学过程中,由史及论即根据教材呈现的史实,从史实中提炼出课本未阐述的观点,或归纳出相应的历史结论,在教学中加以阐释,以提升学生对历史人物、现象、发展脉络、演进规律的认知。史实提炼史识法就是引导学生深化认识历史事物。常用提炼史识的方法是设问,通过思考、讨论,指导、释疑等程序,培养学生思维能力。

第一类设问方式是引导学生从新角度理解知识,对相关历史事物提出新观点,重在创新。第二类设问重点是引导学生从宏观上整合知识,提升对历史现象的认识高度。

例:从经典力学到相对论的飞跃的启示。

①科学无止境,在任何科学领域,都需要在已有成果基础上继续探索。

②科学无权威。

③科学的发展是继承与发展创新的结果,既要继承,又注重创新。

三、对比类比分析法

比较异同有助于对事物特质的深入理解,通过比较,可以减少深涩知识的认知障碍,比较能力是历史思维能力的重要内容之一。对比类比分析法要求先寻找对比项,然后围绕对比项进行比较。历史人物常用的对比项是国籍、时代背景、称谓、活动、业绩(劣绩)、评价……事件常用的对比项是时间、地点、人物、经过、结果、本质……现象常用的对比项是:时间、表现形式、原因、本质、影响……比较可分对比类比两种类型,比较方法都是围绕对比项分析异同。

1.对比

2.类比

例:中国近代资产阶级维新派、革命派、激进派“向西方学习”。①从背景看,具有被动性,随民族危机的加深而不断深化。②从过程看,具有渐进性和曲折性,由浅入深,由表及里。③从内容看,具有全面性,涉及政治、经济、军事、思想、文化、教育④从影响看,具有进步性,开启中国近代化进程,促进社会的发展进步。

四、材料创设情境法

历史包罗万象,教材只是沧海一粟,以教学培养目标为基准,科学补充相关史料,成为历史教学的必需。历史学科特点与学生认知规律也决定史料在历史研究中占据不可取代的重要位置。历史学习重在培养思维能力,透过史料分析,方可提高历史认识。笔者在教学过程中常用两类材料以弥补教材不足,创设历史思维情境,挖掘隐性知识。

一类为补充,在教材未叙述或叙述不详尽的地方,通过材料补缺补漏。例如:在分析苏联农业集体化运动时,教师展示以下数据“1933年与战时困难的1916年相比,牲畜存栏数骤降1/2至2/3”就可以加深学生对农业集体化运动负面影响的理解。

第二类为新视角,材料展示的观点与教材所述有差异甚至相反,以此提高学生思辩能力,挖掘隐性的史识。例如,教材对太平天国运动给予高度评价,指出其虽然失败却打击了清王朝和外国侵略者,教师为帮助学生全面了解太平天国运动,可以展示一些材料,告诉学生太平天国运动中死亡人数达五千多万,革命战场在经济最繁荣的长江流域,战争使经济凋零。这样多维的材料展示有助于学生学会客观全面分析历史事物。

五、理论统领史实法

教师列出相应理论,并举出尽量多的史实来例证这一观点,这一作法将共性的史实有机联系,隐性的知识体系在理论统领下得以彰显,有助于将史实序列化。在教学中笔者主要用到下列两种理论:

1.历史唯物主义和辩证唯物主义基本观点

生产力生产关系、经济基础决定上层建筑;必然性和偶然性;主要和次要的

关系;阶级的观点;现象和本质的关系、形式与内容;辩证的观点;矛盾的观点;继承与发展的观点。

2.新史观

文明史观;全球史观;整体史观;现代化史观;社会史观;生态史观等。

例:从不同史观分析工业革命的影响。①从文明史观:农耕文明向工业文明转变。②全球史观: 世界联系日益密切,世界市场初步形成。③现代化史观:推动社会生产力飞跃。④革命史观: 加深阶级对立,工人运动兴起。⑤社会史观: 平民化、世俗化、城市化、两极分化、环境污染等。

六、历史规律探寻法

历史规律是指历史长河中相似的历史现象其共性的原因及联系。历史规律重要特性是重复性。重复性决定我们可以对相似的历史现象及联系进行主观抽象和归纳,从而得出历史规律。

例1:中国古代加强君主专制的共同措施

调整中央机构;加强对地方控制;注重对官吏的监察;注重官吏的选拨;加强思想控制

例2:政治革命探究共同要素。①革命背景:矛盾尖锐,原统治阻碍经济发展;思想解放、理论指导。②革命对象:反侵略,反对封建主义,反对资产阶级统治。③领导阶层:农民阶级,资产阶级,无产阶级。④性质: 农民战争,资产阶级民主革命,无产阶级革命,反帝斗争。⑤胜败因素:顺应潮流,理论指导,斗争策略,群众基础,斗争态度,力量对比。⑥意义:为经济发展扫清道路,改善人民境遇,为国家富强奠基,推动近代化

七、时代特征挖掘法

时代特征挖掘法是根据同一历史时期的史实,从政治、经济、思想文化等角度归纳时代特征。这一作法将必修一、二、三模块知识以通史的方式还原,避免将政治经济思想文化割裂,能够全面展示时代全貌。

例:西方文明的源头(公元前5世纪)

政治: 古希腊民主政治给后世以借鉴;

罗马法独树一帜。

文化: 西方人文精神起源。

八、纵向脉络揭示法

纵向脉络揭示法就是将散落在历史教材不同章节的同一类知识有机串联,绘制历史事物变迁的时间轴,揭示同一历史事物不同时期变迁发展的始终,放眼全貌,大处着眼,熟知来龙去脉。

第一类是模块内综合的专题热点,如下所示:

必修一:政治制度、政治战争、政治格局、政治关系

必修二:中国古代农业经济;中国近代资本主义发展;世界资本主义发展;社会主义建设;世界经济格局

必修三:中国古代主流思想、中国古代科技文艺、中国近代社会思潮、西方人文主义思想、世界近现代科技、世界文艺

第二类是具体事物的发展脉络梳理。

例:当代中国三次思想解放 。 ① 1978年战胜“两个凡是”,冲破个人崇拜。② 1992年,破除姓资姓社的框框,冲破计划经济崇拜。③1997年破除姓公姓私框框,冲破所有制崇拜。

《普通高中历史课程标准》要求学生:深入了解历史发展的基本线索,学会运用科学的理论和方法认识历史和现实问题,逐步形成科学的世界观和历史观。这就要求我们深入挖掘教材,将外在的显性知识与内在的隐性知识相结合。期待以上方法在未来教学实践中能够不断得到修正完善,真正成为挖掘学科隐性知识科学有效的方法。

[参考文献]

[1] 新课改背景下历史教师专业素养和培养策略.陈超.

[2] 隐性知识与隐性知识的显现可能.张民选.

[3] 打破思维定式,提高史识水平——也谈新课标高考应试技能.

刘志平.

[4] 初中历史教科书隐性知识教学探究——以八年级为例.李瑞.

[5] “初中历史隐性知识的开发与利用”研究课题结题报告.毛红

诗.

[6] 发掘历史教学中的隐性知识.王瑞丽.

[7] 挖掘新版教科书隐性知识与历史教学.崔维有.

[8] 重视挖掘历史新版教科书中的隐性知识.康兰香.

[9] 高中历史教材隐性知识的教学实践.潘竹娴.