初中物理学习困难的原因及解决策略

2016-05-30孙娟

孙娟

摘 要:初中物理由于其概念、规律的抽象性、概括性、理想性以及大量数学工具的运用等与初中生的思维能力或日常生活经验相冲突等原因造成学习的困难。针对这些问题,本文立足于初中生的心理、思维特点,遵循教育教学的规律,本着一切为了学生的发展的理念,提出了相应的解决策略,促使学生牢固掌握物理概念、规律,并灵活地运用它们解决实际问题,同时也学会了学习的方法,为学生的终生发展奠定了基础。

关键词:初中物理;概念规律;困难原因;解决策略

物理难学是长期以来困扰物理教学的一个世界性、历史性的问题[1 ],而物理是中考必考学科,学好物理也有助于提高学生的科学素养。笔者结合实际教学谈谈初中物理难学的原因及解决策略。

1 物理概念、规律具有概括性与抽象性

1.1 物理概念、规律的重要性

物理概念是客观事物的物理本质属性在人们头脑中的反映[2 ],是物理学的基本单元。物理概念能把物理学中的定律、定理有机地联系在一起,所以掌握好物理概念是学好物理的关键。

物理规律是物理现象和物理过程在一定条件下发生、发展和变化的必然趋势及其本质联系的反映[2 ],是初中物理最重要的内容。学生运用规律可以解决生活、生产中的许多实际问题,而这正体现了“从物理走向社会”的新课程理念。

1.2 物理概念、规律的抽象性与初中生的思维能力相冲突造成学习的困难

初中物理的许多重要概念,如密度、比热容、功率等概念的形成,都要建立在抽象思维能力的基础上。而初中生主要以形象思维为主,其认知结构中虽己有抽象概念,但仍离不开具体事物的支持,依然习惯学习具体的事物,学生无法想象密度、比热容、功率的样子,造成学习的 困难。

初中物理的许多规律都存在因果关系,任何结果都由一定的原因引起,一定的原因产生一定的结果,原因与结果不能混淆。如平面镜成像中“像与物等大”,物是因,像是果;又如“电阻一定时,电流与电压成正比”,电压是因,电流是果。揭示规律中的因果关系,有助于学生正确理解物理规律,而正确理解需要抽象思维能力,这与初中生的思维能力“不协调”,引发学习的困难。

1.3 解决策略

(1)建立表象,促进理解

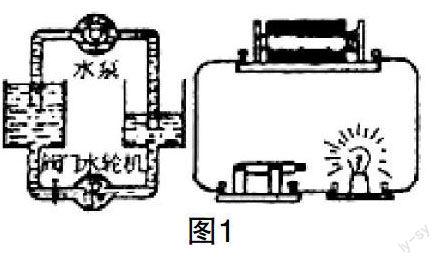

表象是指在人的心理活动过程中产生的各种形象,包括记忆表象和想象表象[3 ]。抽象的概念与规律之所以难掌握,是因为它们缺少表象的支持,没有表象便没有形象的思维。利用表象可以使抽象的概念、规律形象化,促进形象思维跟抽象思维的顺利转化,从而促进学生对抽象的概念、规律的理解。如通过演示图1的实验,把“看不见”的抽象的“电压”类比为学生熟知的“水压”;学习力的概念时,展示人举杠铃、推土机推土、磁极间相互作用等学生熟悉的图片,引导学生从各种不同的现象中,抽象归纳出它们共同的本质,从而顺利地建立“力”的概念;又如把并联电路的电流规律类比为河流的干流与分支流的关系等。

物理概念、规律的形成过程中,表象是概括和抽象形成直觉的基础。教学中,可以利用学生日常经验、投影图片、实验探究等建立表象,通过类比等手段,变抽象为具体,再引出新的概念与规律,这样比较符合初中生的思维特征,降低了学习的难度梯度,从而顺利地掌握了新概念、规律。

(2)利用己学的概念,建立新概念

有些抽象的概念,如描述物质某方面特性的物理量——密度、比热容等,在生活中找不到表象,可以利用己学过的概念,通过实验等手段,引出新概念。如密度,利用己学会的“质量”和“体积”,通过测量不同种及同种物质的质量与体积,得到相关数据,分析数据,引导学生发现相同物质的质量与体积其比值不变,而不同物质的质量与体积其比值不同等等,从而抽象出新概念——密度。利用己学过的概念,通过同化,建立新概念,这样比较符合初中生的心理特点,从而顺利地建立了新概念。

(3)运用迁移法,掌握新知识

所谓迁移法,就是利用新旧知识间的联系,启发学生进行新旧知识对照,由旧知识去思考、领会新知识,学会学习的方法[4 ]。如学习功率的比值定义式时,可以引导学生用学习速度的方法来学习功率;又如理解I—U图像时,可以迁移学习m—v图像、s—t图像的方法来理解。叶圣陶先生曾说过“教是为了不教”,这句话道出了教学的目的:不仅要让学生掌握知识,更重要的是要学会学习的方法。用学习旧知识的方法来学习新知识,达到了理解新知识的目的,同时也让学生学会了自主获取知识的方法。

2 物理概念、规律与生活经验或实验“相冲突”

2.1 日常经验对物理概念、规律的形成产生干扰

部分日常经验对学生学习物理产生阻碍作用,甚至误导学生走入“死胡同”,束缚了对概念内涵的正确理解。如日常经验中,鸡蛋与石头相碰都是鸡蛋破了而石头没“破”,学生就认为石头给鸡蛋的力大于鸡蛋给石头的。这与“相互作用力大小相等”冲突,造成理解障碍。又如照镜子时,人远离镜子时“看”到的像是“变小”的,这与平面镜成像中像与物“等大”的规律不相符,造成了干扰。

2.2 物理的“理想实验”无法在实践中得以体现

理想实验是科学研究中的一种重要方法,它把可靠的事实和理论思维结合起 来,可以深刻地揭示自然规律。但由于其条件的理想性,不能直接用实验验证,学生没有感性认识,造成理解困难,如牛顿第一定律等。

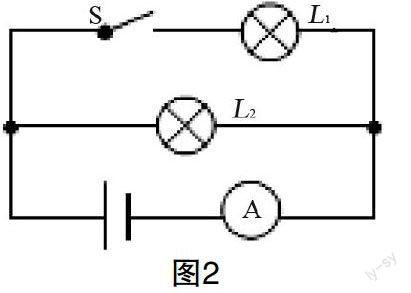

初中阶段由于其认知水平的限制,引入了一些过渡性的概念,如“电源电压”, 没有严谨的科学性,造成相关理论只能理想化,无法在实验中体现。如图2,两灯并联,理论上认为当开关S闭合时,灯L2亮度不变,但实际实验是灯L2亮度变了。究其原因是路端电压变了,而初中只能讲“电源电压”不变,又因为电表、电源有内阻等原因造成实验与理论不相符,学生难以信服,造成学习的难点。

2.3 解决策略

(1)进行逻辑归谬,形成正确概念

归谬法就是首先假设原概念正确,然后利用其所谓的想法或思路归纳出与事实或已知的定律原理相悖的结论,进而引发学生在该问题的认知冲突,让学生在冲突中发现原概念的错误之处,以达到对科学概念的正确顺 应[5 ]。如解释“人推桌子,桌子没动”这一现象,学生在学习了二力平衡后,依然根据生活经验认为推不动是因为“力太小”,认为人对桌子的力小于地面对桌子的摩擦力,所以桌子没动。可以这样问:若人对桌子的力小于地面对桌子的摩擦力,二力大小不相等,二力会平衡吗?学生一定会说不平衡。再问:二力不平衡桌子会静止吗?不会静止!但实际上桌子是静止的呀。这样归谬使学生意识到他们只从自己原有的想法出发考虑问题,并没有根据新学习的概念———二力平衡解决问题。

(2)注重实验探究,促进理解

实验探究可以让学生获得丰富的感性认识,而感性认识是理性认识的基础,理性认识可以纠正学生错误的概念,从而形成正确的概念。如条形磁体可以吸引小钢球,那么,小钢球可以吸引磁体吗?力的作用是相互的吗?这一对力大小相等吗?怎么验证?引导学生根据提供的器材改进实验,设计方案,通过探究得出结论。学生在探究过程中由浅入深、逐步发现问题并解决问题,对自己原有的认知加以补充和纠正,促进了对概念、规律的理解,同时也培养了思维的深度和广度。

(3)循序渐进,巩固科学概念

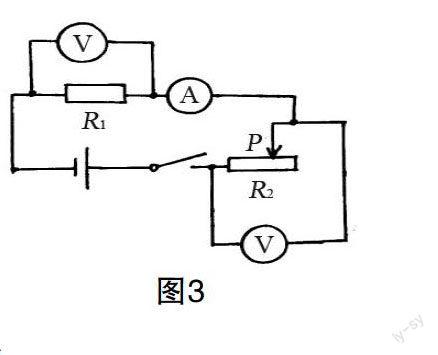

对过于难啃的“骨头”,不宜操之过急,宜采用循序渐进的教学,让学生在教师“润物细无声”中细细品味、逐步理解。如开路处有电压的教学,可分以下几个阶段渗透:①实验测量开路处的电压;②如图3,分析滑动变阻器滑片P向右移动时R1、 R2两端的电压U1 、U2的变化;③归纳发现R2电阻变大时,分到的电压U2也变大;④得到串联分压式⑤拓展:如果电阻无限大,分到的电压也无限多;⑥用夸张的语言描述:开路相当于电阻非常非常非常……大,分到的电压也非常非常非常……多,干脆把所有电压都给它了,所以开路处的电压几乎跟“电源电压”相等;⑦再次实验验证①~③步骤。学生经历这样的过程后,不知不觉地把“开路处有电压”印在了脑海中。

(4)理论联系实际,深化理解

理论联系实际是教学的基本原则,这也是马克思主义认识论遵从的原则 [6 ]。理论联系实际可以促进学生对物理概念、规律的认识。如图2问题,利用并联电路的电压、电阻、电流规律及欧姆定律等分析灯L2亮度不变,再结合家庭电路中两灯的互不干扰来佐证理论的正确。同时,学生运用概念、规律解决实际问题时也可以充分暴露出理解上存在的各种问题,然后再加以纠正,从而深化和完善对概念、规律的理解。实际问题的设计在不同的阶段应有不同的难度要求,要符合学生的认知水平,要能激发学生的积极思维。问题的设计根据具体情况可以体现各概念、规律之间的区别与联系,要能全面考核学生对概念、规律的内涵的理解程度,要能体现学生的综合分析能力等。

3 大量数学工具的运用增加了理解的难度

物理概念、规律的表达离不开数学表达方式,如公式、图像、列表法等。如果能善于在物理中运用数学工具,可以有效地帮助理解物理概念与规律;反之,如果单纯只从数学角度去解释物理现象,则往往看不到本质,造成理解偏差。

3.1 不理解比值定义法

比值定义法是初中物理计算物理量的一种重要的方法。学生往往不重视其形成过程,只记住最终的数学表达式,不理解比值定义式的含义,盲目用数学的方法去理解,从而造成错误。如根据速度的定义式v=s/t,学生认为速度与路程(位移)、时间有关。

3.2 不理解图像的物理意义

图像可以直观地表达物理量之间的关系,但物理的图像有它本身的物理内涵,不能完全等同于数学。如根据R=U/I,画I—U图像时,学生从数学的角度认为分母不能为零,所以原点要“挖空”,而在物理中,原点是有意义的,不需要“挖空”。

总之,初中物理概念与规律的教学,一定要明确概念、规律引入的目的性,知道为什么要学习,以激起学生学习的兴趣;在教学过程中用不同的手段揭示概念、规律的本质,理解其数学表达方式的含义;在实践中引导理解概念、规律的内涵与外延;还要进一步提示不同概念、规律之间的区别与联系;最后要懂得运用概念与规律解决实际的问题。只有这样,学生才能达到自由驾驭概念、规律的境界,物理的学习也变得有趣、有用。

参考文献:

[1]乔际平,张宪魁.初中物理教材的选择与分析[M].北京:高等教育出版社,2006.

[2]张朴成.物理典型课示例[M].长春:东北师范大学出版社,2001.

[3]陈晓萍.中学科学类课题研究与论文写作[M].杭州:浙江大学出版社,2008.

[4]窦静.运用知识迁移法,引导学生掌握学法[EB/OL]. http://wenku.baidu.com/link?url=fpsLk4vr6ekUfuB-VLGC7aY16-cb7T

LL1fa_x0sYtZWzQHSTyQZMX9qOuhRrosUP0qJUnInvZsYwQ2_

I9KDVtn1SOt9BdoFNQ3nJi3fdtci.

[5]李续.前概念纠正方法浅谈[J] .中国基础教育研究,2006(8).

[6]赵超先.物理教学论与物理教学改革[M].长春:东北师范大学出版社,2001.