创新网络关系强度与创新模式关系的研究综述

2016-05-30孙晓雅陈娟娟

孙晓雅 陈娟娟

摘 要:创新网络作为知识传递与知识共享的重要依托,对公司的创新能力有着很大的影响。理论界关于网络关系强度对公司创新能力的影响尚存在较大差异。文中以创新网络为视角,分析网络关系强度与不同创新模式之间的关系。首先,在对创新网络相关概念进行阐述的基础上,辨析突破性创新模式与渐进性创新模式的特点和差异;其次,通过对企业网络关系强度与创新能力研究文献的梳理,归纳出网络强关系与弱关系两者各自的优缺点。进而根据2种创新模式之间对不同网络关系强度的需求差别,分析总结出创新网络关系强度与不同创新模式之间的关系。

关键词:创新网络;网络关系强度;创新模式;突破性创新;渐进性创新

中图分类号:F 49 文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2016)02-0134-07

0 引 言

一个公司要想在高度竞争以及多变的市场环境中获取竞争优势,就必须通过创新不断提高公司所拥有知识的质量与数量。不断创新和有效的知识管理是一个企业获得可持续竞争优势的关键。而在企业的知识管理中,公司通过与供应商、科研单位等创新伙伴形成的创新网络不仅能帮助企业全面掌握最新的知识,还能帮助企业合作开发新的技术。因此,创新网络一直被看作是推动企业知识学习与提高竞争力的主要因素之一。社会网络有3大结构特点:关键节点、结构空洞和关系强度。其中,网络关系强度不仅是企业网络特征的重要指标,还是企业创新的重要影响因素。然而很多学者在研究社会网络与技术创新关系的时候经常假定成员之间的关系是一致的,忽略了网络关系强度对网络成员获取网络资源、进行信息传递、建立技术合作的影响。并且,理论界关于网络关系强度对公司创新能力的影响尚存在较大差异。网络的强关系有利于创新还是弱关系有利于创新绩效的提高尚存在较多争论。从创新网络视角出发,着重分析了突破性创新与渐进性创新的差异以及网络强关系与弱关系两者各自的优缺点,进而针对2种创新模式之间对不同网络关系强度的需求差别得出结论,为创新网络中的焦点企业根据自身创新模式差异调节网络关系强度提供了理论指导,有利于促进企业技术创新管理实践的发展。

1 创新网络的相关理论

1.1 创新网络的基本概念

市场环境变化不定,新的机会与威胁不断涌现,一个企业要想成功就必须不断创新。无论企业价值链中的上行知识流还是下行知识流都是企业进行有效创新的基本来源。不同组织之间进行的交互式学习对一个企业的生存和发展也起着越来越重要的作用[1]。在知识学习型经济中,企业的竞争力来源于其创新能力,而创新能力的提升又取决于一个企业社会嵌入式的学习进程。因此,随着越来越多的企业把外部社会网络看作是他们创造、发展、开拓新的机会和提高客户价值的核心因素之一,创新网络便应运而生。Freeman 最先从制度安排的角度提出创新网络的概念,认为创新网络是应付系统性创新的一种基本制度安排[2] 。其他一些从社会学理论视角出发的学者则认为创新网络是一种为实现特定目标,自发组织的长期活动,能够帮助企业成功完成技术创新、管理创新、制度创新和市场创新[3] 。因此,创新网络的概念可以归纳为:企业以激发创新为目的,与其他多个行为主体(研究所、顾客、供应商等)在交互作用中通过交流与合作建立起来的优化组合关系。

1.2 创新网络的主要特点

开放式创新模式论证了创新具有分布式的特性[4-5]。这种特性促使创新网络能够有效地减轻外部环境变化给企业造成的威胁,企业可以通过与其他外部的参与者进行正式或非正式的合作,及时发现并利用企业外部的创意、技术、知识和资源。创新网络使产品的研发过程超越了单个组织的边界从而涉及到更多的主体,包括顾客、领先使用者、供应商、大学以及研究所[6]。Von Hippel在1986年首次研究领先使用者、顾客、供应商和生产者在创新网络中的创新潜能[7-8]。顾客和领先使用者被看作是创新思想的源泉。通过顾客和领先使用者的反馈,公司可以了解到一些潜在的需求和产品新功能的研发方向。同时,Mowery 和Rosenberg建议公司应该更加关注科研与市场之间的联系。企业可以通过深入挖掘大学的知识资源并充分使用大学的一些先进设备来提高生产效益[9]。与供应商建立合作关系也可以帮助企业提高产品质量,减少生产成本,进入新的市场。

2 创新网络中创新过程以及创新模式

2.1 创新网络的创新过程

创新网络的创新过程主要包括知识搜寻、知识共享、知识吸收。一个企业要想通过建立创新网络取得成功,就必须建立健全知识管理系统,确保知识在组织内部以及边界外部自由流通,实现知识共享和知识有效应用,把从创新网络中获得的知识信息加以筛选、共享、学习、吸收,最后通过实践应用不断创造出高品质的产品和服务(如图1所示)。

2.1.1 知识搜寻与知识共享

创新过程中一个非常关键的部分就是去搜寻具有商业价值的知识信息。依据Katila 和Ahuja 的内部知识搜寻战略的分类[10],Laursen 和Salter 认为企业的外部知识搜寻战略涵盖2个维度:广度和深度。广度是指企业在创新活动中所依赖的外部资源和搜索渠道的数量;而深度是指企业充分利用这些外部资源和搜索渠道的程度[11]。企业需要根据不同的创新策略来具体安排适合自己的外部知识搜索进程。公司一旦找到自己所需要的知识信息,下一步就是将获取的知识在创新网络中进行共享。知识共享或知识转移是创新网络得以产生的一个前提条件。Hargadon和Sutton在1997年基于组织学习和组织记忆的视角提出了知识转移过程的基本模型:知识获取,知识存储,知识检索[12]。在创新网络中,企业通过自己的搜索渠道从外部资源中获取知识信息,再将这些信息存储到组织记忆中,最后通过检索来有效使用这些信息。

2.1.2 知识吸收

企业利用创新网络获取大量信息资源之后,在信息筛选和共享的基础上,需要对有价值的信息进行有效的学习和吸收,进而把真正有用的知识运用到创新实践中去。知识吸收能力是指对于外部信息,企业认识其价值并吸收和应用于商业终端的能力。公司的知识吸收能力对有效的知识共享有一定影响[13]。Cohen和Levinthal 认为知识吸收能力对于企业认知、应用外部新知识具有重要的作用[14]。其他一些学者也通过研究测量出吸收能力对网络中企业关系造成的影响[15-16]。因此,对于企业来说,只有不断增加外部资源和搜索渠道的广度和深度,通过学习提升自身的知识吸收能力,才能完成有效的知识获取和知识共享,最终利用创新网络实现技术与产品的革新。

2.2 创新网络中2种创新模式

为了更好地顺应企业的长期发展目标,不断提高创新效率,创新网络中的焦点企业会根据自身的公司实力和产业特点选择适合自己的创新模式。根据创新的新颖性或者改变速度可以将创新分为突破性创新和渐进性创新2种类型。

2.2.1 突破性创新

突破性创新是采用新技术开发出新的工艺、产品和产业的一种创新,能显著提升技术水平和顾客价值。突破性创新的特点包括:非线性、不连续、高速度。学术界一般认为,突破性创新建立在一整套不同的科学技术原理之上,它常常能开启新的市场和潜在的应用[17]。突破性创新一般会引起产品工艺技术以及客户行为的重大变化,进而产生全新的产品概念和产品价值。突破性创新具有摧毁性,而渐进性创新则具有积累性经济效果[18]。

2.2.2 渐进性创新

渐进性创新是指通过充分利用原有技术,降低现有产品生产成本并提高原有工艺和产品性能的一种创新。渐进性创新具有连续性、持久性的特点。渐进性创新对公司的技术能力、资金、规模等要求较低,主要扩展现有的产品或工艺,因而对现有产品的改变相对较小。相对于突破性创新,渐进性创新更能充分发挥已有技术的潜能,并且在强化现有的成熟型公司优势,特别是强化已有企业组织能力方面具有明显优势[19]。虽然渐进性创新没有显著利用新的科学原理,但是它能有效的通过积累性经济效果维持企业现有的竞争力。

2.2.3 渐进性创新与突破性创新的主要差异

2种创新模式在诸多方面存在差异,罗洪云认为突破性创新与渐进性创新对知识的需求存在不同[20]。张春辉等通过对现有文献的梳理总结出渐进型创新模式和突破性创新模式的差异总体上分为3大类:模式自身差异,知识管理与组织学习差异以及能力与资产差异[21]。付玉秀与张洪石通过对国内外文献的深入研究,认为2种创新模式除了在不确定性、创新目标以及过程等方面存在差异之外,在技术轨道与过程轨迹方面也存在显著不同[22]。渐进性创新模式与突破性创新模式存在诸多差异,促使创新网络中的焦点企业必须根据所选择的创新模式调整网络关系强度,创建与创新模式相匹配的创新网络关系结构。

3 创新网络关系强度与渐进性创新、突破性创新的关系

3.1 网络关系强度与创新能力的相关理论

尽管学者普遍认为社会接触有助于推动创新能力的提高,但是哪一种社会网络结构最有利于技术创新的提高仍具有很大的争议,形成了所谓的“关系嵌入悖论”。然而不同的社会网络结构,尤其是指不同的网络关系强度,无论是强关系还是弱关系都对创新相关的活动带来不同的机遇和危机[23]。

3.1.1 网络弱关系与技术创新

Granovetter(1973)通过对一些经常改变工作职位的人的研究调查发现,那些拥有较多弱关系的人更容易获得新的信息并找到新的工作。因此,以Granovetter “弱关系的力量假设”为代表的弱关系观点认为,弱关系在信息传递过程中具有更高的效率,因为弱关系更有利于知识信息传递的多样性,能更容易吸引新成员,并且减少维护关系所需要的成本;而强关系则会导致伙伴的同质化,减少新创意和新方法的来源,并极易造成信息冗余[24]。Rhee实证表明,网络的弱关系有利于打破自我角色禁锢,保证网络成员的多样化,更易于在交流中产生头脑风暴的效果[25] 。弱关系可以保证信息流的顺畅,有利于信息需求方和提供方的迅速有效匹配[26]。Burt认为由弱关系组成的多元化的社会网络能更有效地提供所需资源和信息,有助于提高网络成员的适应性,最终促进企业绩效的进步[27] 。比如,通过与不同工作小组的同事建立关系就可以获得一些非常新颖的想法或观点。Hansen研究显示弱关系便于显性知识的交换和编码[28]。Uzzi认为,强关系的网络会阻碍网络中的成员去建立新的伙伴关系,不利于获取新的信息与资源[29] 。高展军和李垣的研究表明弱关系降低了捆绑式关系所带来的信任成本,使企业更有可能远离网络进行自我定位、自主学习和创新[30]。

3.1.2 网络强关系与技术创新

与之截然相反的是,以Krackhardt为代表的强关系观点则认为强关系才是创新性知识信息的来源,尤其是当传递的信息非常复杂并且隐性特征非常明显的时候。行动者之间的关系越密切,他们之间的信任度就越高,行动就越默契,就更容易获得成员之间的帮助[31]。这一观点已经在跨部门之间的信息传递与共享的研究中得到验证[28]。Obsfeld认为网络关系强度越大,越有利于网络中的成员进行创新[23] 。而且网络成员之间的频繁接触会不断促进互惠性的知识交流和深入的沟通[32],这有利于信息搜寻者更好地理解和利用新的知识并进行技术创新,帮助信息搜寻者及时地解决与信息提供者之间的分歧和误解[33]。强关系的另一个重要优势在于网络成员之间的信任度高。研究发现,当人们对另一方感到信任的时候,会更愿意提供或者接受有用的知识信息[34]。Katja指出,网络关系结构对企业技术创新产生显著的正相关影响[35]。何亚琼等通过对我国中关村中小企业的调查分析指出,加强企业网络关系建设,能够极大地促进企业创新能力的提升[36]。谢洪明等通过构建网络关系强度、企业学习能力和技术创新三者之间的关系理论模型,发现企业网络关系强度和学习能力都对技术创新存在着显著的正向影响[37]。曾德明等运用元分析的方法进行统计分析,证明了无论是商业网络强度还是技术网络强度均对企业创新存在显著正向影响[38]。

3.1.3 网络强关系与弱关系的优劣势分析

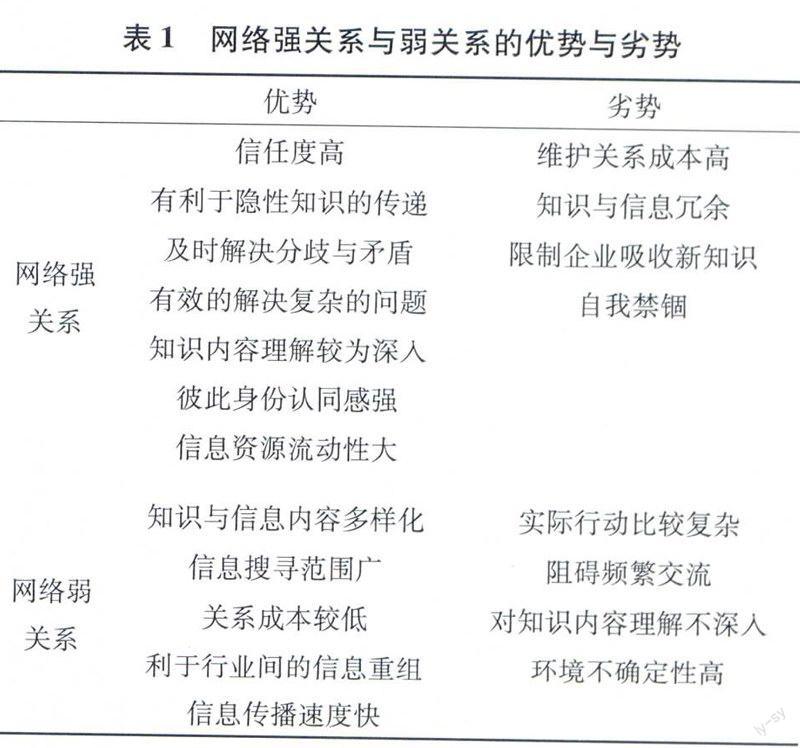

通过对大量网络关系强度与创新能力相关文献理论的梳理与归纳,可以看出网络强关系与网络弱关系具有截然相反的特点。比如网络弱关系虽然有利于广泛的知识获取,但是却不利于隐性知识的有效吸收,而网络强关系则有利于隐性知识的吸收但无法确保知识来源的多样化。因此,在对比弱关系理论与强关系理论的基础上,文中总结概括出网络强关系与弱关系二者各自的优势与劣势(见表1)。

3.2 2种创新模式对创新网络关系强度的需求差异

突破性创新与渐进性创新无论在技术特征方面、研发活动方面以及知识管理方面都存在较大的差异,这2种创新模式依附于不同的知识信息基础并通过不同的程序运行。因此,必须选择相适应的创新网络结构来满足企业不同创新模式的需求。

3.2.1 渐进性创新模式与创新网络弱关系

渐进性创新更侧重于对知识的广泛积累[39]。Laursen和Salter认为选择渐进性创新模式的企业需要获取广泛的知识信息,只有这样才能完成持续性的技术改良。刘兰剑认为渐进性创新是一种较低层次的创新,需要与现有的市场和顾客群进行广泛的联系[40]。渐进性创新企业利用创新网络广泛收集同类企业的产品设计以及顾客新的需求等信息对自身产品进行改进或完善,对信息传播的速度和广度要求较高。同时,渐进性创新是基于现有的市场和技术的改进,确定性较强,风险更易控制[41],相对于突破性创新模式而言,对网络环境的稳定性要求较低。Carbrales等的研究显示,团队多样性与渐进性创新正相关[42],渐进性创新的成功需要企业利用与其他创新网络主体之间松散、短暂的关系,不断扩大和其他精英主体的接触范围,建立多样性的开源团队。Corso和Pellegrini的研究表明:突破性创新对于探索能力的要求较高,而渐进性创新要求企业具有较强的开发能力[43]。为了在维持创新目标的同时加强现有的市场地位,一般采用渐进性创新模式的企业对产品的成本控制都比较严格,他们往往需要的是低成本的网络关系。创新网络的弱关系不需要企业投入太多的时间和资源维持管理,因而促使网络中的焦点企业可以更大范围地联系和接触更多的创新伙伴。弱关系使创新网络具有知识信息多样化、信息搜索范围广、开放性强的优势。因此,弱关系的创新网络更适合渐进性创新模式。

3.2.2 突破性创新模式与创新网络强关系

企业突破性创新能力建立在隐性知识吸收和知识变革的基础之上。王明安研究认为挖掘储藏在知识创新网络中的隐性知识是企业突破性技术创新过程中的关键[44]。朱思文通过实证分析发现企业隐性知识吸收对突破性创新能力具有显著的正向影响[45]。朱明洁和林泽炎研究了创新团队与隐性知识的关系:团队成员的关系强度和信任程度影响企业隐性知识在团队成员流动的速度[46]。Carlo研究发现知识的宽度和深度都会影响突破性创新成功的概率[47]。Orlikowski和Yates认为选择突破性创新模式的企业只有与其他合作者拥有共同的目标并且进行深入的交流才能得到及时的反馈,才能更好地解决创新活动中出现的各种困难[48] 。在突破性创新过程中,创新网络参与者必须高度专注并且遵守一定的纪律。Laursen和Salter通过研究发现,与其他非突破性创新企业相比,选择突破性创新模式的企业对于来自外部的信息资源了解更加深。突破性创新需要企业在充分吸收内外部知识并创造出新知识的基础上,为技术开发提供知识支撑。同时,Carbrales认为创新网络团队的风险承担态度与突破性创新密切相关。由于突破性创新一般需要高昂的技术成本,具有较高的风险,企业在掌握过硬技术的同时,要为自身营造一个安稳的、值得信赖的创新网络环境。创新网络的强关系则可以帮助企业在创新网络中与客户、大学以及研究所等建立紧密的关系,不仅可以不断促进彼此之间互惠性的知识交流和深入的沟通,提高网络成员之间的信任度,推动隐性知识的传递、吸收,而且有利于复杂问题的及时解决。因此,创新网络的强关系更适合突破性创新。

4 结 论

创新网络的弱关系和强关系都各有优势与劣势,企业可以通过合理调节网络关系强度,充分利用两者的优势,达到互补的效果。企业选择强关系还是弱关系的创新网络主要取决于企业的创新模式和发展目标。由于渐进性创新与突破性创新具有不同的特点和发展需求,因而企业需要选择合适的创新网络关系强度与之相匹配。文中通过对大量研究文献的梳理和归纳,发现强关系的创新网络有利于企业的突破性创新,而弱关系的创新网络更有利于渐进性创新模式。因此,当创新网络中的焦点企业选择突破性创新时,应该通过与其他网络成员建立一种紧密的联系提高核心竞争力;当创新网络中的焦点企业选择渐进性创新时,则需要通过维持网络弱关系来获取连续性创新的动力。文中的研究结果有利于引导企业通过选择与创新模式相匹配的网络关系强度推动企业技术创新的持续发展,并为以后的实证研究提供了理论依据和研究方向。未来的研究可以通过实证调查来验证文中提出的创新网络关系强度与不同创新模式之间的关系,同时创新网络的成功不仅与知识信息搜索渠道的广度和深度有关,还与企业自身的知识吸收能力有关。因此,也可以把影响创新网络因素之一的知识吸收能力作为二者关系的影响因子进行分析研究。

参考文献:

[1] Lundval B A.Innovation as an interactive process:from userproducer interaction to the national system of innovation[C]//In Dosi G,Freeman C,Nelson R,et al.Technical Change and Economic Theory.London:Printer,1988:349-369.

[2] Freeman L C.Network of innovators:a synthesis of research issues[J].Research Poliey,1991(20).

[3] 王大洲.企业创新网络的进化与治理:一个文献综述[J].科研管理,2001,22(5):96-103.

[4] Chesbrough H.Open innovation:the new imperative for creating and profiting from technology[M].Boston,MA:Harvard Business School Press,2003.

[5] Chesbrough H.Why firms should have openbusiness models[J].MIT Sloan Management Review,2007,48(2):21-28.

[6] Algueaui S,Filieri R.Innovation acrosstechfirms boundaries:a knowledgebased view[C]//In Contractor F,Kumar V,Pedersen T,et al.Outsourcing and Offshoring of Business Activities:Determinants,Implications and Challenges.Cambridge:Cambridge University Press,2010.

[7] Thomke S,Von Hippel E.Customers asinnovators:a new way to create value[J].Harvard Business Review,2002,8(2):5-11.

[8] Von Hippel E.The sources of innovation[M].New York,NY:Oxford University Press,1988.

[9] Mowery D C,Rosenberg N.The influence of market demand upon innovation:a critical review of some recent empirical studies[J].Research Policy,1979,8(2):102-153.

[10]Katila R,Ahuja G.Something old,something new:a longitudinal study of search behaviour and new product introductions[J].Academy of Management Journal,2002,45(6):1 183-1 194.

[11]Laursen K,Salter A.Open for innovation:the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms[J].Strategic Management Journal,2006,27(2):131-150.

[12]Hargadon A,Sutton R I.Technology brokering and innovation in a product development firm[J].Administrative Science Quarterly,1997,42(4):716-749.

[13]George G,Zahra S A,Wheatley K K.The effects of alliance portfolio characteristics and absorbtive capacity on performance:a study of biotechnology firms[J].Journal of High Technology Management Research,2001,12(2):206-226.

[14]Cohen W,Levinthal D.Absorptive capacity:a new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128-152.

[15]Lane P J,Lubatkin M.Relative absorptive capacity and interorganizational learning[J].Strategic Management Journal,1998,19(5):461-477.

[16]Tsai W.Knowledge transfer in intraorganizational networks:effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J].The Academy of Management Journal,2001,44(5):996-1 004.

[17]Dewar R D,Dutton J E.The adoption of radical and incremental innovations:an empirical analysis[J].Management Science,1986,32(11):1 422-1 433.

[18]Anderson P,Tushman M L.Technological discontinuities and dominant designs:a cyclical model of technological change[J].Administrative Science Quarrterly,1990,35(4):604-633.

[19]Nelson R R,Winter S G.An evolutionary theory of economic change[M].Cambridge,Mass:Harvard University Press,1982.

[20]罗洪云,张庆普.知识管理视角下新创科技型小企业突破性技术创新过程研究[J].科学学与科学技术管理,2015,36(3):143-149.

[21]张春辉,陈继祥.渐进性创新或颠覆性创新:创新模式选择研究综述[J].研究与发展管理,2011,23(3):89-91.

[22]付玉秀,张洪石.突破性创新:概念界定与比较[J].数量经济技术经济研究,2004(3):73-83.

[23]Obsfeld D.Social networks,the tertius iungens orientation,and involvement in innovation[J].Administrative Science Quarterly,2005,50(1):100-130.

[24]Granovetter M S.The strength of weak ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6):1 360-1 380.

[25]Rhee M.Network updating and exploratory leaning environment[J].Journal of Management Studies,2004,41(6):933-949.

[26]何郁冰,张迎春.网络类型与产学研协同创新模式的耦合关系[J].科学学与科学技术管理,2015,36(2):65-68.

[27]Burt R.Toward a structural theory of action[M].New York:Academic Press,1992.

[28]Hansen M T.The searchtransfer problem:the role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits[J].Administrative Science Quarterly,1999,44(1):82-111.

[29]Uzzi B.Scoial structure and competition in interfirm networks:the paradox of embeddedness[J].Administrative Science Quarterly,1997,42(1):35-67.

[30]高展军,李 垣.战略网络结构对企业技术创新的影响研究[J].科学学研究,2006,24(3):474-479.

[31]Krackhardt D.The strength of strong ties:the importance of philos in organizations[C]//In Nohria N,Eccles R G.(Eds).Networks and Organizations:Structure,Form and Action.Boston,MA:Harvard Business School Press,1992:216-239.

[32]Draft R L,Lengel R H.Organizational information requirements,media richness and structural design[J].Management Science,1986,32(5):554-571.

[33]Lind M R,Zmud R W.The influence of a convergence in understanding between technology providers and users on information technology innovativeness[J].Organization Science,1991,2(2):195-217.

[34]Zaheer A,McEvily B,Perrone V.Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance[J].Organization Science,1998,9(2):141-159.

[35]Katja Rost.The strength of strong ties in the creation of innovation[J].Research Policy,2011,40(4):588-604.

[36]何亚琼,秦 沛,苏 竣.网络关系对中小企业创新能力影响研究[J].管理科学,2005,18(16):18-23.

[37]谢洪明,张霞蓉,程 聪.网络关系强度、企业学习能力、对技术创新的影响研究[J].科研管理,2012,33(2):55-57.

[38]曾德明,孙 佳,何文鹏.基于元分析的网络强度与企业创新关系研究[J].管理学报,2015,12(1):103-109.

[39]Zhou K Z,Li C B.How knowledge affects radical innovation:knowledge base,market knowledge acquisition,and internal knowledge sharing[J].Strategic Management Journal,2012,33(9):1 090-1 102.

[40]

刘兰剑.渐进、突破与破坏性技术创新研究述评[J].科技与经济,2010,24(3):10-13.

[41]Palmer R,Brookes R.Incremental innovation:a case study analysis[J].Journal of Database Marketing,2002,10(1):71 -84.

[42]Cabrales A L,Medina C C,Lavado A C,et al.Managing functional diversity,risk taking and incentives for teams to achieve radical innovations[J].R&D Management,2008,38(1):35-50.

[43]Corso M,Pellegrini L.Continuous and discontinuous innovation:overcoming the innovator dilemma[J].Creativity and Innovation Management,2007,16(4):333-347.

[44]王明安.隐性知识在企业技术创新中的作用研究[D].长沙:湖南大学,2005.

[45]朱思文.隐性知识吸收对企业突破性技术创新能力的影响研究[D].长沙:中南大学,2013.

[46]朱明洁,林泽炎.创新团队中隐性知识的有效管理[J].中国人力资源开发,2007(9):45-48.

[47]Carlo J L,Lyytinen K,Rose G M.A knowledgebased model of radical innovation in small software firms[J].MIS Quarterly,2012,36(3):810-865.

[48]

Orlikowski W J,Yates J.Genre repertoire:the structuring of communicative practices in organizations[J].Administrative Science Quarterly,1994,39(4):541-574.