快霁一天清淑气,健帆千里碧榆风米芾《吴江舟中诗》与其早期的书法创作

2016-05-30孟庆星

孟庆星

诗的内容及创作年代

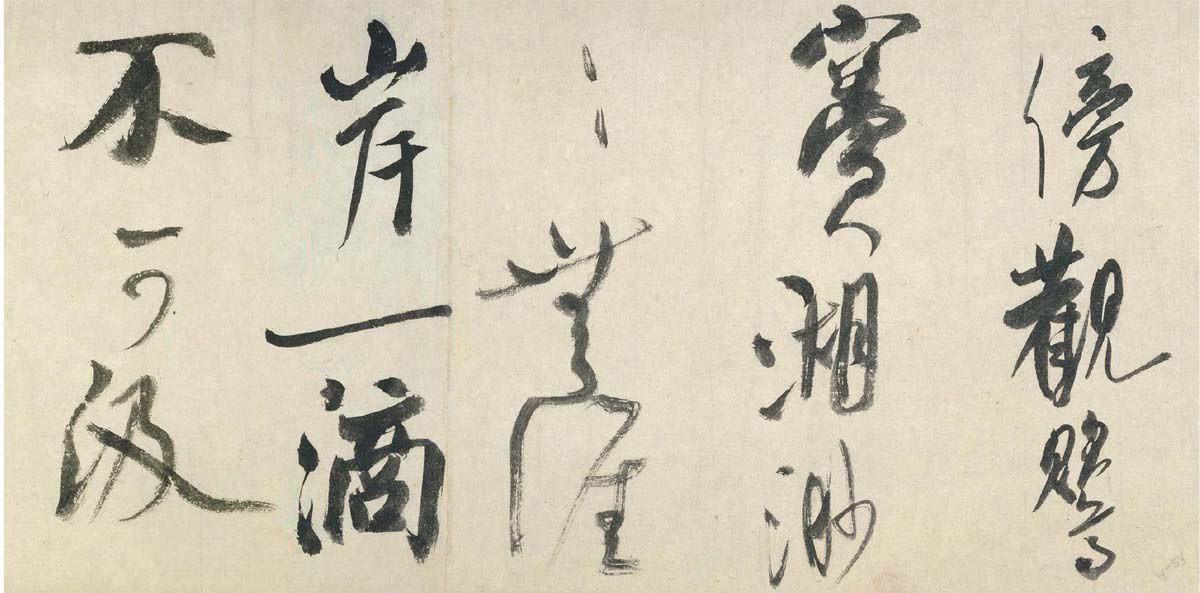

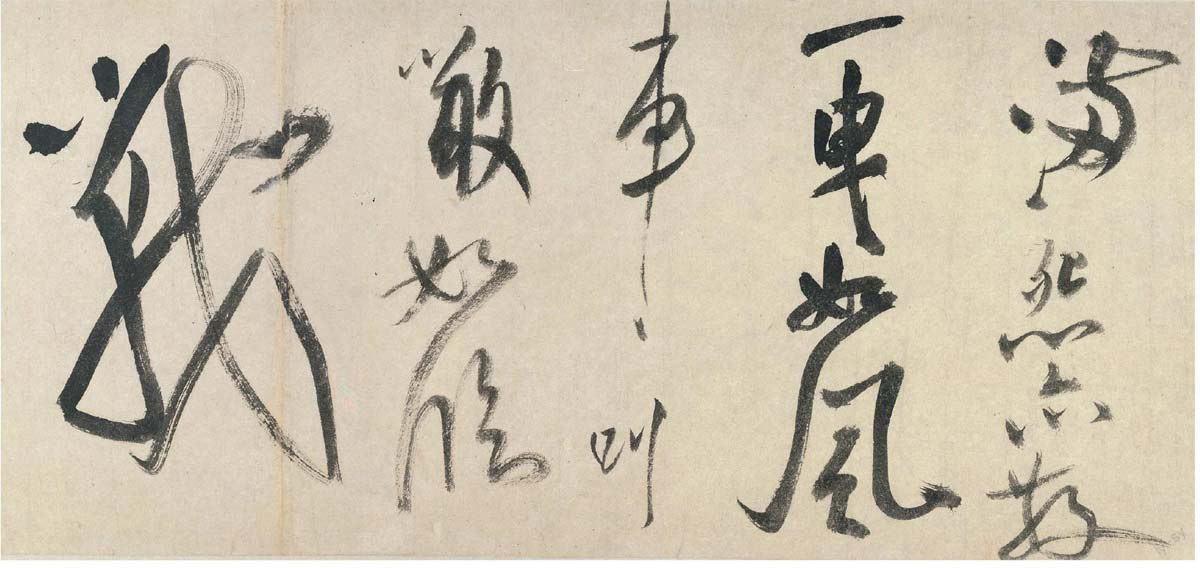

《吴江舟中诗》是一首五言古诗,凡四十四行,内容如下:昨风起西北,万艘皆乘便。今风转而东,我舟十五纤。力乏更雇夫,百金尚嫌贱。船工怒首屈一鬬语,夫坐视而怨。添槔亦复车,黄胶生口咽。河泥若祜夫,粘底更不转。添金工不怒,意满怨亦散。一曳如风车,叫瞰如临战。傍观(賏+鳥)窦湖,渺渺无涯岸。一滴不可汲,况彼西江远。万事须乘时,汝来一何晚。

米芾《吴江舟中诗》的创作背景及年代,目前有三说。早期说。此以曹宝麟、翁万戈为代表。曹宝麟在《中国书法全集-米芾卷》认为:该作与元丰四年(1081)在长沙所书《道林诗帖》的部分笔墨相似,“尤多长沙习气”。故推测该作或元丰五年(1082)入刘庠幕未成后漫游所作,并将该作的书写年代放在此年。

中年说。以台北故宫博物院何传馨为代表。何氏认为米芾此作既有唐人的东西,也有二王晋人的东西,属于米芾集古字的中年。

晚年说。以美国的方闻、石慢、何慕文为代表。这三家虽然所定该作的具体时间又有不同,但都认为属米芾晚年之作。

笔者支持曹宝麟之早期说。这主要是从该作技巧及风格来判断的。

米芾《吴江舟中诗》既然被定位在早期,这就要看看他早期的学书经历。人们大概都有一种窥探的本能,米芾作为一代书法大师,其早期非正途的入仕经历,连他自己都不愿多谈,所以,其早期学书及创作经历就成为一个大家津津乐谈的话题。这个问题在米芾那个时代就已经作为话题被人反复地谈论了。北宋末年南宋初年的曹勋对米芾的书法创作演变有这样的话:“米老精收由滋而下笔墨之妙,自成一家,故得名本朝,为海内所宗。然有早年、晚年、改名、未改名之别,览者当加意焉。”

米芾曾自述其学书经历:“余初学颜,七八岁也,字至大一幅,写简不成。见柳而慕紧结,乃学柳。久之,知出于欧,乃学欧。久之,如印版排算,乃慕褚而学最久。又慕段季展转折肥美,八面皆全。久之,觉段全绎展《兰亭》,遂并看法帖,人晋魏平淡,弃钟方而师师宜官《刘宽碑》是也。篆便爱《咀楚》、《石鼓文》。又悟竹简以竹聿行漆,而鼎铭妙古老焉。”

不管怎么说,从取法路数上看,米芾也没有什么大的特别之处,走的也是顺承着唐人流传下来的路子。大致上看,米芾早期受六位唐人的影响最深:颜真卿、柳公权、欧阳询、褚遂良、沈传师、段季展。在这几家中,诸家的楷书应是米芾最先学的,行书应是而后学的。既知之愈深,爱之、恨之也愈甚。所以以米芾以其真率性格在晚年对诸家的批评也就毫不客气了。在《海岳名言》他说“柳与欧为丑怪恶札祖”,有时候,米芾还对欧褚的批评留点面子:“欧怪褚妍不自持,犹能半蹈古人规。公权丑怪恶札祖,从兹古法荡无遗。”对颜真卿的行书,米芾还是评价很高“又真迹皆无蚕头燕尾之笔,与郭知运《争座位帖》,有篆籀气,颜杰思也”。

在六家中,欧阳询对其的影响不仅大而且米芾与他还有点特殊的机缘。欧阳询,字信本,潭州临湘人。潭州即今湖南长沙。自宋神宗熙宁八年(1075)到元丰五年(1082)七年的时间里,米芾一直以小吏的身份在长沙“工作”。这一段正是米芾自二十五岁到三十二岁之间。唐朝以后,湖南、湖北的两湖地区逐渐作为一个日渐交融而相对独立的文化地理单元而存在着,对于自小生活在襄阳的米芾来说,长沙对他来说不会是很陌生的地方。自然米芾对欧阳询也会多一份不一样的心结,因而率更书风构成了前者“长沙习气”的基本特质。

在米芾的一生中,我们可以找到他与欧阳询结缘的痕迹:

元丰二年是年在长沙掾的任上,米芾在他襄阳小时候的老朋友魏泰那里得到了欧阳询《度尚帖》。

元丰三年,观长沙道林寺所藏欧阳询书《道林之寺碑》,认为“笔力险劲,勾勒而成”,并提名李邕《岳麓寺碑》之侧。在米芾所著《宝章待访录》,他在长沙还在南楚门胡氏淳处见到了欧阳询的楮册小楷《苟氏汉书节》。

元丰五年正月,过山阳(今江苏淮安),于钟离景伯处得欧阳询《庾亮帖》。

在米芾所著《宝章待访录》中,它还记录了老朋友魏泰藏有欧阳询的《卫灵公天寒凿池帖》麻纸真迹。在张汝钦处藏有欧阳询的碧笺四圣草帖。在唐垌处藏欧阳询《鄱阳帖》。在晁端彦处藏欧阳询二帖。在洛阳人家藏欧阳询四帖真迹。

元佑五年冬至,米芾作《欧阳率更度尚庾亮二帖赞》,赞曰:“渤海儿怪,字亦险绝。真到内史,行自为法。庄若对越,俊如跳掷。后学莫窥,遂趋尪劣。”

六年的长沙生活,对米芾留下了深刻印象。晚年时任书画学博士的米芾在给陈瓘的书札中,以诗的形式追忆了这段生活:

我思岳麓抱黄阁,飞泉元在半天落。石鲸吐水(点去)出湔一里,赤日雾起阴纷薄。我曾坐石浸足眠,时项抵水洗背肩。客时效我病欲死,一夜转筋著艾燃。(下注:关淮)如今病渴拥炉坐,安得缩却三十年?呜呼!安得缩却三十年,重往坐石浸足眠。

其中,他在抽筋欲死句后做注“关漼”,恐即关长源,乃关杞(蔚宗)长子。元-陆友《研北杂志》卷上云:“关子东(名注)云:叔父庐州使君蔚宗,平生好事,多蓄书画,尝有褚河南所模虞永兴《枕卧帖》。”米芾《宝章待访录》“率府长史张旭四帖”条,自谓“二十五官谭,(关)杞通判邠州,以石本见寄”。看来,米芾在长沙其间,还是有不少书画鉴藏活动,与富书画收藏的关杞、关漼父子都有交往。

从上述可以看出,米芾在其长沙任职时期与欧阳询的书法交下了很深的缘分。其中欧阳询书法的险绝、险劲是米芾一再强调的。这种深刻的印象对时值青年的米芾一生的书法创作形成某种基因,其书法跳荡摇摆的特质应来源于此。也就在米芾从钟离景伯处得欧阳询《庾亮帖》的这一年,他书写了《吴江舟中诗》。如果我们把米芾这件作品的字和欧阳询的行书作比较的话,二者的相似性就很明显。

根据完形心理学原理我们知道,人们在欣赏作品的时候,既有追求闭合图形如圆形、三角形、正方形的本能,即刘勰所谓的“圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安”,但与此同时,也有破坏这种完形的本能,它增加了认知的刺激性。虽然在长沙时期,米芾的书法取法不会限于欧阳询,但后者“险绝”、“险劲”构成了其字势的基因。具体来说,米芾在《吴江舟中诗》中,“险”主要体现在如下几个方面,一是增加字或笔画的速度,这可以称为“疾劲”,如增加竖笔速度如“车”字,夸张作为斜线的捺往右侧腾挪跳掷的强度,这明显吸收了欧体的手法;二是竖向的线或造型左右的整体摆动,向右倾斜的如“车”、“添”、“风”、“东”,向左倾斜的如“斗”、“散”;三是竖向的线或造型局部之间对称性摆动,左右部件对称性摆动如“转”、“牵”、“槔”,上下二字对称性摆动如“秀寄”、“江舟”。

与《吴江舟中诗》约同时有几件作品:

元丰三年八月的《观阎立本<步辇图>》;

元丰四年秋的《三吴帖》、《道林诗帖》、《法华台帖》、《砂步诗帖》;

元丰五年《盛制帖》、《乱道帖》。

通过《吴江舟中诗》与它们的比对也能看出该作与其相前后的作品形成了一个紧密的链条关系。

《吴江舟中诗》书法风格及特点

1.法度精熟而丰富

米芾书法在晚年成熟以前,经历了一个漫长的“集古”的过程,晋唐书家乃至本朝书家他都做过细致的模仿和探索研究,因而其笔下的技法既严谨、精熟而又丰富,只不过这种精熟的笔法往往被其另类的风格面目和挥斥凌厉的气势所遮掩。以《吴江舟中诗》为例,通过该帖我们可以看出,米芾对唐朝欧阳询等诸家下过很深的功夫,疏放而谨严。清朝黄易就说:“然结体之谨严实自欧阳率更行草中得来,内敛而外拓,故其峭拔致人不可及,无怪米老自诩云,余书无一点俗气也。”我们说米芾在长沙时期取法欧阳询成为主调子,并没有否定在《吴江舟中诗》中对其他诸家的融会贯通,相反它们还与前者一起构成了该作品丰厚的意蕴。如“滴”、“斗”的结构雍容反映了他早期受颜体楷书和行书的影响。所以,翁方纲有诗对米芾早期的书法有这样的评价:“米公早年号集字,晋唐结法腕底并。离颜合欧剂以褚,似欹反正古所评。”故紧密疏竦而又外拓流贯构成了其技巧的基本特征。虽然《吴江舟中诗》还没有像后来作品做到八面出锋、八面势全,有些地方显得局促,不开阔,还有的地方旋转不开,但其基本格局已经搭建起来了。

2.风樯阵马,沉着痛快

这句评语是苏轼评价米芾书法作品的话。元丰五年,米芾从湖南到湖北黄冈拜访尚贬谪于该地的苏轼。在宋朝书法史上,苏米的交往是一个关键的点。但对米芾何时第一次到黄冈拜识苏轼的,学界有争议,笔者认同多数学者的元丰五年说。米芾在其所著的《画史》中也记录了这一点:“吾自湖南从事过黄州,初见公(苏轼)。”与米芾同时代的温革在其《跋米帖》中不仅述及这次会面,而且劝其学晋人书:“米元章元丰中谒东坡于黄冈,承其余论,始专学晋人,其书大进。”苏轼当时对米芾的书法风格有一个很恰当的概括“风樯阵马,沉着痛快,当与钟王并行。”

也就在这一年米芾拜访苏轼之后,因人刘庠幕未成漫游吴江,写下了这首诗和这幅作品。可以推测,苏轼应该就是看到了这类作品才下了“风樯阵马,沉着痛快”的结语。也可以肯定的是,苏轼这句话应该与《吴江舟中诗》有某种呼应关系。王铎在跋米芾这件作品时说:“米芾书本羲、献,纵横飘忽,飞仙哉。深得《兰亭》法,不规规摹拟,予为焚香寝卧其下。”

米芾一生留下来的大字行书有好几件,如《多景楼》、《砚山铭》、《虹县诗》等。前二者多有争议,后一件与《吴中江舟诗》向无异议。米芾大字作品在宋朝就很受欢迎:“浓墨大书以逞其逸迈奇倔之势,是其长也,人以是爱之。”

虽然在《吴中江舟诗》书写年代,米芾尚处于集字探索阶段,但即使改习晋人之后稍趋平淡,米芾的这种风格作为基调也是一直贯穿于他整个的创作过程并构成了后世人们对米芾书法的基本印象。米芾对自己这种沉着痛快的风格有一个很形象的比喻:刷。而他认为与他同时代的书家“蔡襄勒字,沈辽排字,黄庭坚描字,苏轼画字”。显然在米芾眼里他们都少了一种凌厉痛快的气势。

3.振迅天真,放笔一残。

米芾曾经说“学书贵弄翰,……振迅天真,出于意外。”所谓“天真”,即指自然的创作风格和创作状态,这和他的率真的性格是相呼应的。实际上,上述米芾对蔡襄等书法的描述就已经包含了他对造作的不满和对自然的崇尚。但要想将从传统那里刻意练习得到的技巧达到自然的状态,在米芾看来必须是在“放笔一戏空”的游戏状态才能达到“出于意外”的效果,才能完成向天真自然升华的过程,这显然受了当时流行的禅宗机锋“顿悟”和“参禅”的影响。米芾的这种“墨戏”在他晚年创作的《珊瑚帖》就充分展现出来了。这与齐名的泥于二王传统的薛绍彭等人拉开了距离。

米芾书画船与其适意自在的人生

米芾向有“书画船”之故实。黄庭坚在《戏赠米元章》中有“万里风帆水著天,麝煤鼠尾过年年。沧江静夜虹贯日,定是米家书画船”。任渊注“崇宁间元章为江淮发运,揭牌于行舸之上曰:‘米家书画船”。这是对米家“书画船”较早的记载。

的确,米芾一生很多踪迹都与“船”、“舟”有着密切的关系,他也把承载他的船当做审美对象带入了他的诗歌里:

昔梦浮生定是非,家山且喜隔年归。扁舟又出栏湖闸,出处初心老更违。(《拜书学博士作》)

柳木倚舟晚,醉余双眼醒。(《江皋晚泊》)

秋帆寻贺老,载酒过江东。……却怜皎皎月,依旧满船行。(《苕溪诗》)

杨帆载月远相过,佳气葱葱听诵歌。(《入境寄集贤林舍人》)

断云一片洞庭帆,玉破鲈鱼金破柑。(《吴江垂虹亭作》)

砂步漫皆合,松门若掩桴。悠悠摇艇子,真似剡溪图。……已有扁舟兴,曾看过剡图。(《砂步诗帖》)

京洛风尘千里还,船头出汴翠屏间。(《都梁十景诗迹·第一山怀古》)

“书画船”的故实,在米芾自己的诗文中,也可以得到印证。米芾《虹县诗》有:“快霁一天清淑气,健帆千里碧榆风。满船书画同明月,十日隋花窈窕中。”

在米芾那里,“船”不再是一个实体,而是变成一个审美意象,与其诗、其书、其画,乃至其人融为一体了。

先秦庄子有“乘物以游心”之说,即主体可以借外物,任凭心灵游于八极之外,不染纤尘,不为俗累,不问工拙,强调的是一种适意自在。显然,书画船就是米芾游心所乘之物。

在《答薛绍彭书来论晋帖误字》中米芾说“何必识难字,辛苦是杨雄。自古写字人,用字或不通。要知皆一戏,不当问拙工。意足我自足,放笔一戏空。”这是一种典型的宋朝文人的理想的诗意人生。写字不是为了卖钱,也不是为了趋时从众,也不是为了所谓的“文以载道”,就是为了自在、适意。欧阳修就说:“至于学字,为于不倦时,往往可以消日”,“然此初欲寓其心以消日,何用较其工拙。”苏轼曾经有诗说米芾“元章作书日干纸,平生自苦谁与美”。看来在米芾那里“自苦”和“自足”是高度统一的。

米芾《吴江舟中诗》这件书法杰作从题目也能知道是他的书法、诗歌和“船”结合的产物。“昨风起西北,万艘皆乘便。今风转而东,我舟十五纤”,这交代了乘舟时的具体实景。从“傍观(賏+鳥)窦湖”可以知道,米芾乘舟的具体地点在今吴江区平望镇莺脰湖。莺脰湖是吴越春秋时范蠡所游的五湖之一,自古以来平望莺湖景区就吸引了无数文人墨客驻足观赏。但这次乘舟,似乎一开始并不顺利。先是“昨日”刮的是西北风,是顺风,但等到米芾乘舟的时候风向变了,变成东风了,是逆风。于是因为价钱这等俗事,船工与临时雇来的工人发生了矛盾,但最后还是用加工钱的办法了解此事,终于船启动了。

米芾虽然用诗记录了这个不太愉快的过程,但并没有影响他写诗作书的心情。“傍观(賏+鳥)窦湖,渺渺无涯岸”,美景对米芾更具吸引力。不仅如此,他还埋怨其朋友“万事须乘时,汝来一何晚”,不能早来与其一同分享美景。这同样反映了米芾随意所适的诗意人生态度。所以《吴江舟中诗》其风格与此时前后所创作的作品相比,格外“逸迈奇倔”。想必米芾在创作《吴江舟中诗》时想起了刚刚不久苏轼对其书法所称扬的“风樯阵马沉着痛快”。最后的“江舟”二字,其本身的造型和周边大片的空白所形成的“图”和“地”的关系给我们提示的那就是皎皎明月下自在飘荡在“(賏+鳥)窦湖”的一叶扁舟!

米芾有洁癖,对书写材料也很讲究。明代詹景凤就曾记录过米芾这方面的资料:“米元章《猗大雄赞》、《依稀神明赞》,字体肥。后书十余语,极论书家纸笔最重,谓欧率更称虞公不择纸笔之说为非。”

《吴江舟中诗》后面的落款有:“朱邦彦自秀寄纸”,既然米芾对纸笔特别看重,这说明其朋友朱邦彦所寄的纸肯定是不差的,于是提笔在舟中写下了这首自作诗。

唐朝孙过庭在《书谱》中曾有书法创作最佳状态的“五合”之说:“神怡务闲”、“感惠徇知”、“时和气润”、“纸墨相发”、“偶然欲书”。这五个条件,米芾算基本上都具备了。如此说来,这件作品,既是米芾“长沙时期”的最后总结,其蕴含的基本构架也指向了书法逐渐辉煌的壮年、晚年。