大学英语教师在教学改革中教法信念发展的叙事探究

2016-05-30吴宇媚

吴宇媚

(广东外语外贸大学 南国商学院, 广州 510545)

大学英语教师在教学改革中教法信念发展的叙事探究

吴宇媚

(广东外语外贸大学 南国商学院, 广州 510545)

摘要:本研究采用Labov的叙事分析模式分析了两名大学英语教师在半结构式访谈中所叙述的教学故事,并结合建构主义认知理论,深入探究在教改背景下,教师教法信念的发展轨迹及其影响因素的作用。研究发现,处于不同发展阶段的教师的教法信念受制于个人经历以及对教改过程中外来刺激因素的分析,其发展是教师认知图式对新信息处理的结果,是教师重构或加强原有信念来适应现实教学需求的过程;同时,促进教师个人学习与经验积累的策略是发展教师教法信念的有效途径。

关键词:教法信念;叙事分析;教学改革;认知建构;大学英语

一、引言

大学英语课堂教学方法直接影响着课程的质量和效益[1]1。自上世纪70年代以来,外语教学进入了改革时代,教学方法不断推陈出新,而教学模式的革新是大学英语教学改革的重要环节及主要研究内容[2]4。2007年以来,全面实施的《大学英语课程教学要求》[3](下称《要求》)强调教学模式的改变不仅是教学方法的变化,而且是教学理念的转变。因而,教师教法信念的发展对教学改革起着关键的作用,也关乎着教师自身的发展。近年来,国内已有研究探讨了教师信念的特质、内涵及构建,但在教学改革背景下,探究教师发展过程中其教法信念发展的方式及其发展影响因素尚未受到足够的关注。本研究将运用叙事探究方法探索教师在大学英语教学改革过程中教法信念的发展,探讨教师专业生活世界里共同的内在关联因素及其作用,对教改背景下的教师发展有所启示。

二、相关理论的理性解读

近十几年来,国内外研究者尝试界定教师信念,而得到普遍认同的是由Borg[4]186提出的教师信念。他认为,教师信念是教师对学科教学自认为可确信的看法,包括学习观、教学观、课程观等。也就是说,教师信念是教师对其教育工作的认识,具有主观性,反映了教师对教学的理解和意识。

针对国内外对信念体系的研究,同时,根据教学论的基础理论问题,陈红[5]设计了大学英语教学改革背景下的大学英语教学信念体系,其中的教法信念涵盖了教师对《要求》的理解以及对教学中心、教学实施以及课外学习等方面的理念。教学方法是在教学过程中,教师为了实现教学目标而采取的办法和途径,体现着教师对语言教学各要素的看法与态度,直接影响教学效果,而教师对语言教学各要素的看法所产生的变化来源于教法信念的变化,从而作用于实际教学。

实际的教学活动源于教师的决策,是教师教学思维的体现;而教师的教学信念、教学知识以及课堂教学策略意识被视为教师的认知[6]419。诚然,教师信念隐含于教师的教学实践中[7-9],影响并反映着教师对教学的认知。Breen等学者[10]473认为,在特定的教学情境中,教师信念与教师的教学思考、决策和实践互相斡旋,教师信念须通过实践教师知识来体现。本质上说,教师知识具有叙事性[11],而倾听教师的声音和教师的故事被认为是了解教学的最真实的方法[12];因此,叙事研究成为了研究教师发展最直接的研究方法之一[13],并在英语作为第二语言的教师教育中作为一种研究工具已有20多年的历史[14]。叙事研究植根于杜威的经验理论。在语言教学和教师发展中,叙事研究的重要性在于理解叙事者经历过的生活[15]40-42,关注教师心声,分析教师的生活和教学实践经历和经验,发掘隐含于教师教学实践中的情感、意义和信念[16]463-485[17]69,从而深化对问题的认识,发现教育的规律和价值意义[18]21。

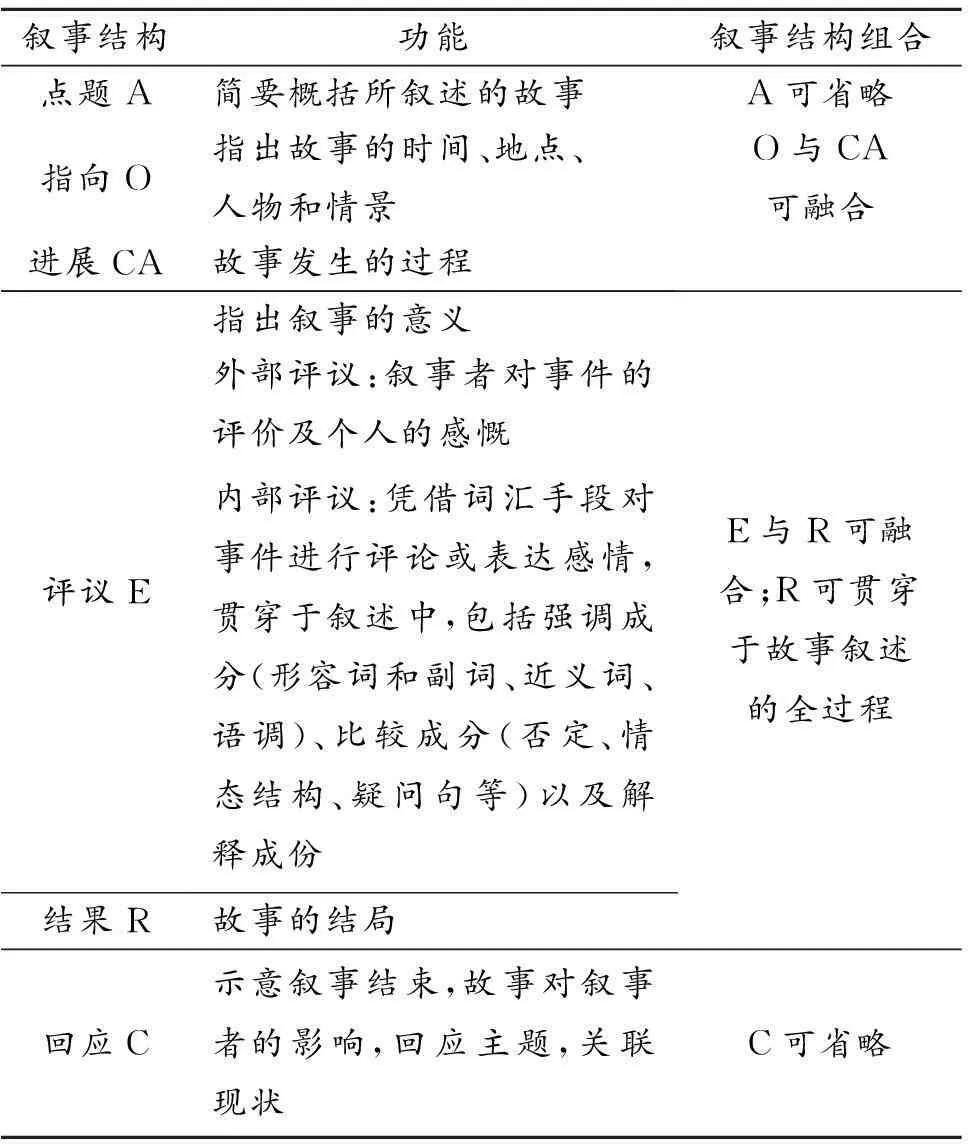

美国社会语言学创始人Labov[19]359-363指出叙事是根据事件真实发生的时间顺序,以有序的语句重述过去经历的一种方法。叙述的故事透露了事件发生的地点、时间、所涉及的人物、事件发生的过程以及叙述事件的目的,叙事的结构包括点题(Abstract)、指向(Orientation)、进展(Complicating action)、评价(Evaluation)、结果(Result or Resolution)及结尾(Coda),结构各部分功能体现了事件发生对受访者心理发展和情感的影响。

由此可见,透过教师对教学故事的陈述,还原教学故事发生的经过,构建、重构、共建教师个体及群体的实践经验,剖析教师实践行为背后的教法信念对了解教师的认知发展,从而有针对性地开展教师教育,对实行教学改革具有重要的现实意义。

三、研究设计的科学分析

(一)研究问题

本研究有三个关注焦点:(1)大学英语教师教法信念在教改中的发展轨迹;(2)教改背景下影响大学英语教师教法信念的因素相互作用的方式;(3)大学英语教师教法信念发展的辅助途径。

(二)叙事文本收集及分析

本研究采取叙事研究方法探讨大学英语教师教法信念发展的共性及其影响因素。研究的文本数据来源于对某本科院校两位处于不同发展阶段的大学英语教师的深度访谈。教师A为入职一年的新教师,教师B于2007年入职,曾多次获得优秀教师称号,已形成自己的教学风格,是有经验的大学英语教师。

笔者与两位教师为同事关系,彼此熟悉,有利于让受访教师在轻松的气氛中接受访谈,自如述说教学经历和感受。由于叙事研究关注的是叙事者个人经历的故事,访问者应尽量避免主观判断和预设想法[15],因此,在本研究中,笔者根据教法信念内涵拟定了半结构化访谈表。访谈没有预设问题,但以相关话语引导受访教师以时间顺序回忆叙述自己的学习和教学工作经历。两位老师分别参与了两次访谈,每次40分钟左右。在受访者同意的情况下,笔者对访谈内容进行了录音或记录,把其转成叙事文本资料,并运用Labov的叙事分析模式,对照故事的结构及其功能(表1),挖掘故事背后教师教法信念发展的轨迹及其相关因素的相互作用。

表1 Labov叙事结构及功能[19]

(三)研究环境

叙事研究的必要因素之一就是叙事的特定环境。对环境的了解有助于对教师知识的理解[20],而教师知识的实践体现着教师的信念。因此,对教学环境的描述是解读教师信念的必由之路。 2007年,正值大学英语教学改革,受访教师所任教的学校成立了大学英语教学部;2011年,部分教师开始探索“任务型”大学英语教学法,设计并汇编了“任务型”教学法教案及课件;2014年起,部门全体教师在大学英语教学中尝试普遍实施“任务型”教学法。

四、教法信念发展的故事及讨论

根据本研究所探究的教改背景下教师教法信念的内涵,以及Labov的叙事分析结构与功能,笔者在两位教师的访谈内容中提取并深入分析了四个反映教法信念的故事。

(一)生本课堂教学模式

教师B在叙述中说到:“(点题)刚开始工作的时候,我的教学主要是让学生动起来,而且每一堂课一定有一条主线。(评议)这些想法,我觉得主要来自以前自己的老师;另外自己也读了一些书。(指向)例如,在上Disney那个单元时,(进展)我以Disney Culture到Disneyland再到Disneyland in China and other countries为主线,所有的活动都绕着这条主线来开展。备课时,针对学生可能不太了解的内容,查阅资料,进行补充;学生在上课前也根据提示进行资料搜索。课上,在他们讨论或进行展示来分享经历后,我会谈及自己的感受。(结果)这样学生就会学得更加全面。(回应/评议)其实,这是我一贯的做法。我觉得与咱们现在的‘任务型’教学理念比较吻合,让学生在‘用中学’,而在实施‘任务型’教学法之后,我更注重教学资料的真实性,以及师生互动。”

在教学中,教师B从备课到上课的各环节均以学生为本,考虑学生的水平,并有意识地让学生自主找资料,参与活动进行学习。在叙述中,“一定”、“主要”、“一贯的”等强调成分显示着她对原有教学模式的信心;同时,在与自我信念“比较吻合”的外来理念的作用下,在多年的教学过程中她的教法信念得到了巩固和进一步的发展。

(二)学生反应冷淡的教学尴尬

教师A有着截然不同的经历。她回忆到:“(评议)有时课堂上学生的反应很冷淡。我的教学直接受我研究生学习经历的影响。我读研的时候就专门学习过‘任务型’教学法原理,我们的部分课程也是以‘任务型’的形式进行。所以我在教学中也尝试使用‘任务型’教学法。(点题)我一般都会选用我们‘任务型’教学集体教案中的一些内容,然后融合自己的一些音频、视频材料。(指向/ 进展)记得上学期有一次课,我准备了一段课外的视频材料,关于地震的,还设计了听力和讨论的任务,但在授课时,视频播放后,学生的反应很冷淡,(结果)最终,都没能完成任务。(评议)我反思时想,可能是视频资料太难了。(回应)我想,我才入职不久,对部门的教学环境和改革尚未非常熟悉,多半都是运用读研时学到的知识,以后我还是得多听听同事的课,向有经验的老师请教。“

显然,作为一名新手教师,教师A在教学改革中仍然处于初步探索阶段。虽然经过研究生阶段的“专门”学习,有较为系统的教学理论知识,但在实际教学中,学生“都没能”完成任务,教学理念与教学实际之间存在着较大的差距,而正是由于师生之间的“冷淡”关系,未能实现教学预期目标,促使教师在行动上寻求解决方法。

(三)使学生心服口服的评分标准

“(点题)实行‘任务型’教学法最大的问题应该是学生管理,我认为一个比较好的方法是自评。(指向/进展)也就是在学期初的第一堂课,我会给他们一张任务登记表,告诉他们,这个学期每一单元都会有怎样的任务以及自评会包括哪些项目;我还会细化到每一项有多少分。每个单元的任务是多样化的,有小组展示、个人展示、讨论、写作等;同时,我也针对课堂上讨论过的内容在网络教学平台上设计讨论题,或对我们课上没提到的一些观点进行补充,让学生在网络教学平台上进行进一步讨论,当作复习。期中的时候,我会收集学生的自评分表,看看他们已完成了哪些任务,(评议)让学生有存在价值感,有成就感,(进展)到期末的最后一堂课,我们根据所完成的任务进行自评。(结果/评议)我打出来的分数他们都是非常心服口服的,因为他们自己知道打多少分。(回应)当然,部分学生的主动性不高,而且有些班级人数多,同时,也有大学英语四级考试的压力,但我会运用多种教学资源,注重学生真实的英语运用能力,(评价)因而,教学效果不错。(评价)几乎每学期我都能看到学生的变化。从学期初,他们战战兢兢地在台上做一个presentation,甚至拿着手稿都发抖,到后面非常自如很自信地表达;尽管中间还会有很多的错误,但是他们的提高他们的进步我都看得到,学生自己也可以感觉得到。”

面对多种压力,教师B坚持“注重学生真实的英语运用能力”的原则,灵活尝试多种教学方法以解决各种压力带来的问题;同时,根据自我意识到的主要问题“学生管理”,给予了学生自主评判权,实行学生自主完成任务,教师监督的评价模式,让学生有“存在价值感”,对课程评价“心服口服的”。教师B详尽的解释成份说明她对自评策略的信心,认为自评能满足学生的需求,能促进教学效果的实现。

(四)难如人意的教学效果

“(指向/评议)入职以来,我觉得我的教学效果很一般,没有达到我所预期的。(进展/评议)上学期,我按部门的要求,以50%平时成绩加50%期末考试成绩来计算学生的总评成绩。我按学生平时上课的表现、作业完成情况以及小测等分小项给分来进行平时成绩计算,想着以此促进学生自主学习。但是,在课堂教学中,虽然我有让学生主动学习的意识,可学生还是习惯于传统的学习方法,比较被动,很多时候都是我讲授为主,所设计的任务有时也没有完成。现在我就只能把‘任务型’教学与传统的教学法结合起来。(回应)我想,我还有很多东西要去学习。”

教师A在工作中遵循着部门教学改革的要求,采取形成性评估与终结性评估相结合的评估方式,但在实际教学中,教师的教学设想与教学实际之间的差异使教师A对教学改革的措施产生了犹豫之意,“只能”在沿用传统教学方法的同时继续摸索适合的教学措施。

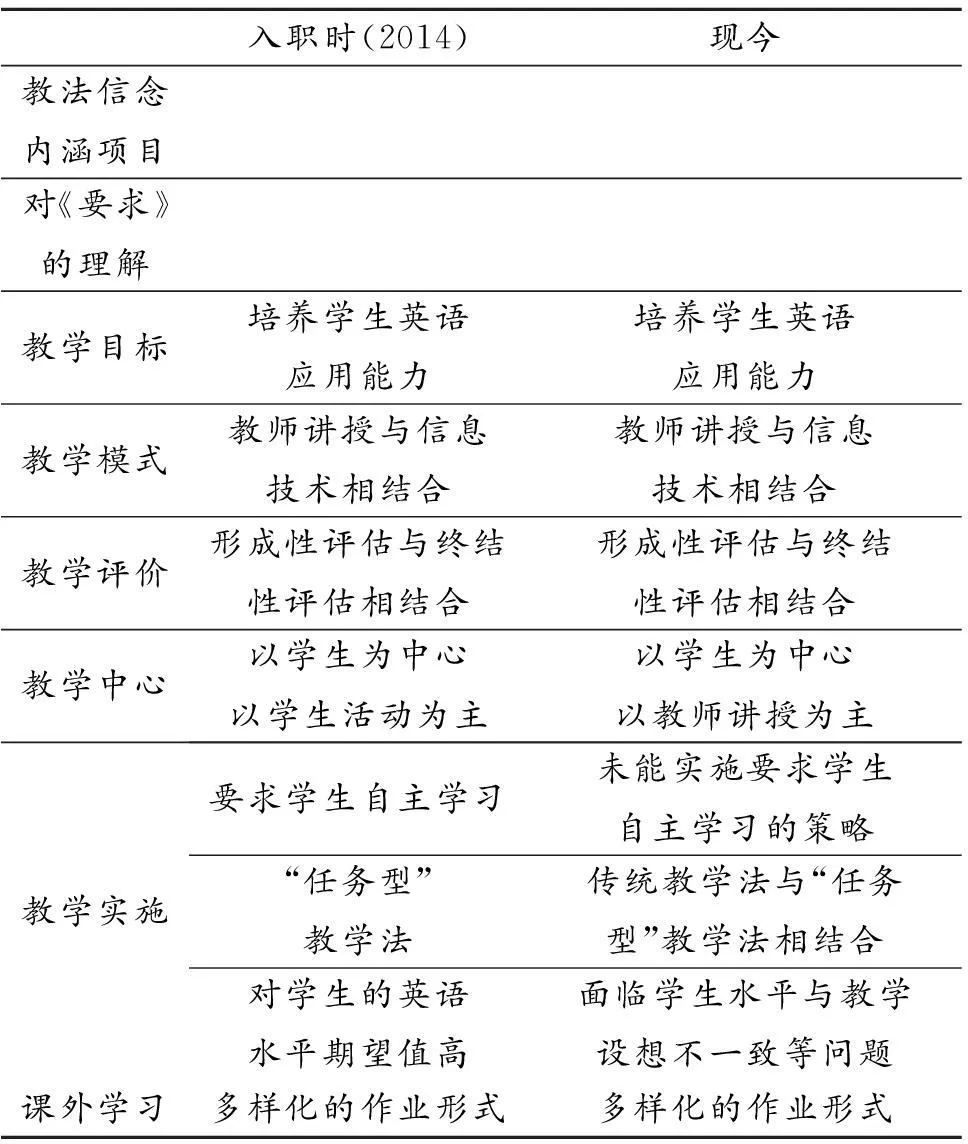

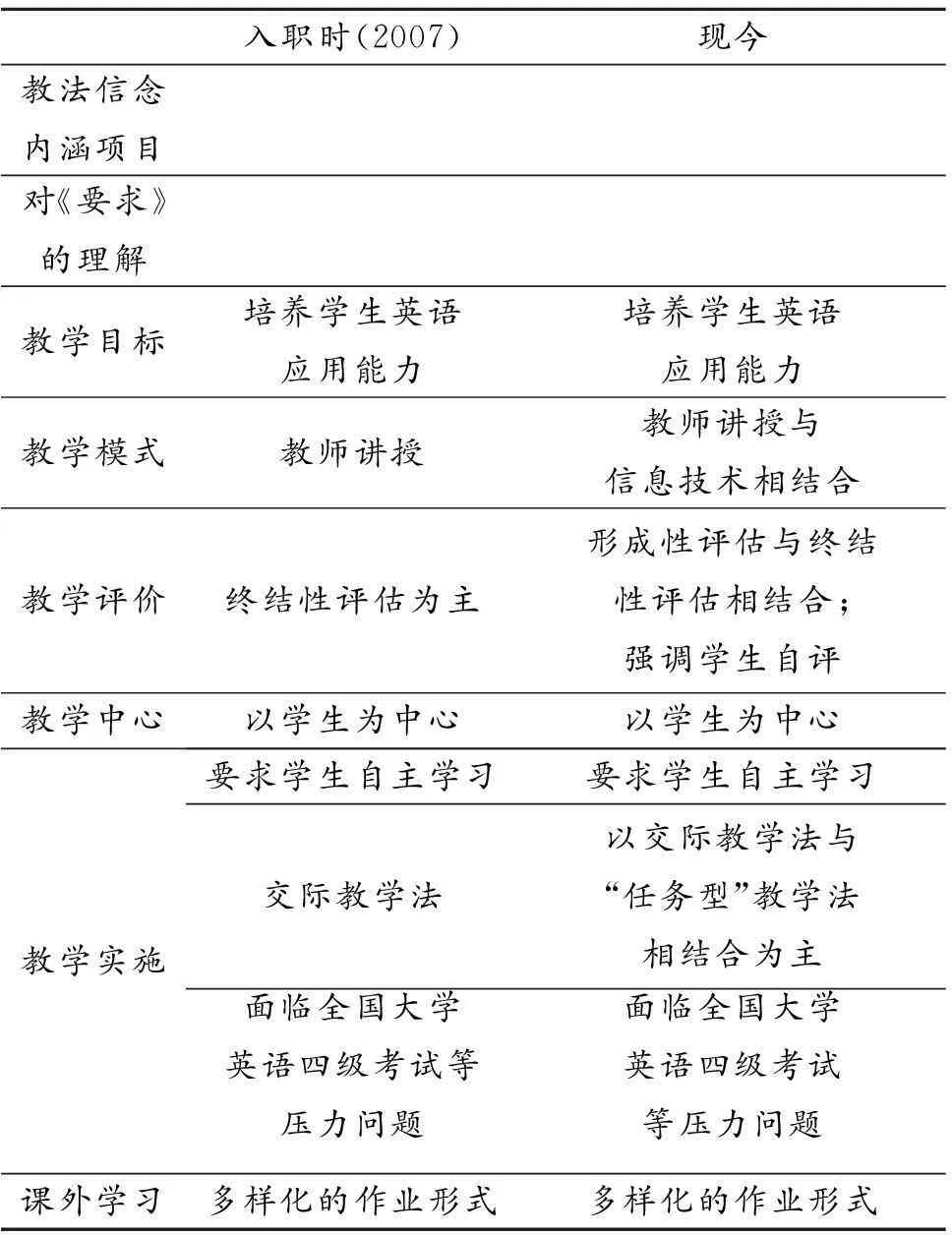

五、叙事的教学反思

从对故事的分析来看,受访的两位教师虽处于教师发展的不同阶段,但都遵循教学改革的要求,以多样化的课后任务,借助互联网技术,有意识地培养学生自主学习能力,以及口头汇报与讨论能力,并以形成性评估的方式督促学生自主学习。(表2与表3)她们在教法上融合了“任务型”教学法理论,但两位教师教法信念的形成与发展则有着不同的路径。

(一)教法信念的发展轨迹

教师B觉得从教以来,由于获得积极的教学效果,从最初的教学尝试到后来的教学巩固过程,其最初的教法信念得到了加强,并且在原来的基础上吸收了教学改革中被其信念所认同的元素,如“更注重教学资源的真实性”以及“师生互动”,

表2 教师A教法信念发展

表3 教师B教法信念发展

*注:受访教师所任教的学校在2007年以前,部分教室仍未具备多媒体设备;网络教学平台建设在2011年起全面启动。

从而发展形成了较为稳固的教法信念。与此同时,外界的压力刺激,如班级人数多、全国大学英语考试等,也促使教师B变化多种教学方法来适应实际要求。与之有所不同,教师A在教学初期,由于所实施的教学改革策略未能在教学中得到满意的效果,实际的教学情况使之对现行的教学改革措施有所却步,不得不通过多种途径来修正原来对课堂教学的理解和认知,逐步调整自我的教学理念,从而满足所教学生的需求。作为新手教师,教师A仍然处于教法信念的重构过程。

从受访教师的故事来看,教师在其教学情境中,直接复制他人的教学方法和步骤并不一定能获得预期的效果。牵制教师教学行为和决策的教法信念是教师在个人经历中通过对外界反馈信息进行筛选以及对其意义进行自我建构所获得的认知,其构建轨迹是影响实践教师知识各因素互相作用的结果。借用瑞士心理学家皮亚杰[21]的建构主义认知理论来解释,当教师对教学际遇经过认知的转化,与教师认知系统中已有的理念相一致,那么环境因素便巩固了教师原有的认识,并被同化到教师原有的认知图式中。也就是说,教师依据自己的思维方式,运用已有的认知和已知知识成功对外界信息的意义进行建构,并将新信息契合并纳入原有知识体系中去,即出现了信息“同化”(assimilation),教师的教法信念因而就得到加强;相反,当已有的理念无法解释和分析外来的刺激时,教师作为认知的主体,意识到外部事物本身具有自身的结构特点,则需通过改变自我的认知系统,以容纳新信息来修正原来的知识体系,即作出“顺应”(accommodation),重构教法信念以适应现实的要求。

教师的认知体系承载着教师用于理解教学各要素的认知图式,反映着其教法信念。认知图式在教学实践反馈的刺激下,自动启动同化或顺应机制,对外界刺激进行分析,内化或适应新信息。在特定的教学情境中,同化与顺应两者不共存,即在教师发展的不同阶段,在不同的教学环境中,只有一者起作用;但从个人长时间的经历来看,认知图式的形成是同化与顺应达到平衡的结果,而教师正是经历了在各种教学情境中的同化与顺应,获得了新的知识和新的体会,从而最终发展了自我的信念。

可见,虽然处于不同发展阶段的两名受访教师所遇到的问题大不相同,但在受到外部刺激后,归根结底,都自动启用了同化或顺化的认知机制,并在机制中不断寻求新信息与原有认知图式的契合点,从而使认知得到发展。

(二)影响因素的交互作用

教师B于2007年参加大学英语教学工作,正值教育部颁布《要求》;于2011年,作为主要成员参与了工作所在部门所开展的“任务型”教学法课题研究,而受访教师A于2014年正式开始参与大学英语教学时,所工作的学校已全面实施“任务型”教学。在开展教学过程中,自上而下的教学改革要求对教师教法信念的发展起着引导性的作用。在访谈过程中,受访者在回忆教学初期的情形时表示,教法信念“主要来自以前自己的老师”或是“受研究生学习经历的影响”,即其教法信念植根于他们作为学习者时的学习经验。然而,由于两名受访者在教改的不同阶段开始进行大学英语教学,因而对教改的指引和要求作出了不同的反应。教师B的叙事开展均以学生为切入点或动机,而在已普遍实施改革时期入职的教师A则更多地强调了对改革要求的服从。在长期的教学工作中,改革的难题促使教师B不断摸索创新对学生管理的有效方法,从而深化了对自上而下教学理念的理解,并将其内化于个人的教法信念中,而教师A正是因为受到差强人意的教学效果的冲击,不断在教学实际中寻求改革理论和实践之间的平衡。可见,体现教法信念的教师知识是经验积累的过程,是在一个时间连续体上[22]。

在同一教学环境和教改要求下,教师信念大体趋向一致[23-24],但个人的经历,特别是理想与现实之间的冲突是改变理念的关键因素。两名受访教师处于教师发展的不同阶段,但其教学理念的拓展或改变均受到教改的外力推动,并被所遇到的教学矛盾与难题所牵制。正如教师A所说:“虽然我有让学生主动学习的意识,但学生还是习惯于传统的学习方法。”同时,教师B也提及,由于“有些班级人数多”并且“有大学英语四级考试的压力”,教学改革意识与教学实践有时难以达成一致。正是在面对这些实际的教学问题时,教师根据自我对问题本质的理解,在各种教学因素的牵制下,如上级的教学要求、教材使用、教学条件、教学对象等,分辨并分析主要矛盾因素,寻求解决方法,不断修正理想的教法理念,从而尽可能满足现实需求,最优化教学效果,逐步形成自我的教法信念。由此可见,外语教师的教法信念主要源于教师作为学习者的学习经验和在教学中取得的最佳效果[25],其发展是一个缓慢的过程,需要不断地了解与内化新信息,受社会因素的影响。所处的社会情境,如人际关系、社区环境、行政部门及政策等均为影响教师发展的重要因素;因此,在实施教学改革过程中,教师对教学改革知识的领悟、对实际教学环境的分析和对现实问题的理解在其教学工作中交互作用,最终使教法信念逐步得到个性化的变化和发展。

(三)教法信念发展的辅助手段

获得好的教学效果是课程教学的最终目标,为达到此目标,教师或是仿效“以前自己的老师”,或是“读一些书”,或是“多听听同事的课”,或是“向有经验的老师请教”,多方面了解教学中存在的问题,了解学生所需,从而不断使教法信念更贴近教学实际,并努力创建和谐的工作关系,营造具有共同目标的互助的实践群体。信念是个体在生活中以观察、参与和模仿等方式进行学习时,把文化的全部因素同化到个体世界中时所形成的,这种学习的方式可以是正式的和非正式的,主要目的是使个体行为符合社会的要求[26-27]。也就是说,教师信念的形成与发展不仅仅来源于个人对自我经验所进行的心理加工过程,也可以是把对他人成功经验的分解同化到自我认识当中。从受访教师的叙述来看,教师需不断自我学习与探索。在教学改革的过程中,自上而下的教学改革思想可通过教师自我阅读、示范课、研讨会等形式让教师了解具体发展的方向,传达教学改革知识,然而,在实际教学环境中,由文献[28]所提出的学习策略如自我监察、同伴辅导、合作教学、教师互助小组、案例研究、行动研究等更有利于教师自我反思[28],了解教学环境,在已有教法信念的基础上吸取大量成功教学案例的有用元素,丰富教学策略,寻求解决实际问题的方法。教师个人的教学行为和学习行为直接影响着教师信念的发展,而教法信念的发展结果最终取决于对多种途径的使用程度和效果。

六、结论与启示

教师发展是师资队伍建设最重要的方面之一,教法信念的发展是教学改革成功与否的关键。本研究以叙事探究的方式对大学英语教学改革浪潮中两位一线大学英语教师所叙述的教学经历进行深度挖掘,得出了以下结论:(1)教法信念的发展是教师对个人经历中所获得的信息,如学习经历、教学环境、教学反馈等,进行意义建构并内化其意义的认知过程;(2)在所有教学因素中,教学设想与教学实际之间的差距是促使教师改变发展教法理念的关键;解决现实的教学问题,使教学效果得以优化带动教师教法信念的发展;(3)教法信念是隐性的,但并不是静止的;在教法的改革依赖于教师对教改理念的理解。在改革过程中,极力推广成功的教学案例,让教师通过多种学习策略,深入了解教法信念,从而更有目的地进行自我学习,更新教法理念,满足教学实际的需求。

教师的教法信念最终服务于现实的课堂教学,其发展是一个缓慢的过程,也是一个讲求实际的过程。对教法信念发展的研究一方面对教师认知发展有所启示,另一方面,也为大学英语教学改革过程中的教师教育提出了切实的建议。

参考文献:

[1] 郑树棠,卫乃兴,陈永捷. 关于大学英语教学法的研究——大学英语教学现状研究之四 [J]. 外语界, 1997,(3): 1-7.

[2] 刘淑颖. 大学英语教学法研究 [M]. 北京:国防工业出版社, 2006.

[3] 教育部高等教育司. 大学英语课程教学要求 [Z]. 北京:外语教学与研究出版社, 2007.

[4] Borg, M. Teachers’ beliefs [J]. ELT Journal, 2001, 55 (2): 186-197.

[5] 陈红. 教改背景下的大学英语教师教学信念体系的构想与设计 [J]. 外语与外语教学, 2009,(12): 27-29.

[6] Kagan, D. M. Ways of evaluating teacher cognition: inferences concerning the Goldilocks principle [J]. Review of Educational Research, 1990, 60 (3): 419-469.

[7] Calderhead, J. Teachers’ Professional Learning [M]. East Sussex: Falmer, 1988.

[8] Woods, D. Teachers’ interpretations of second language teaching curricular [J]. RELC Journal, 1991, 22 (2): 1-19.

[9] Johnson, K. E. Learning to teach: instructional actions and decisions of preservice ESL teachers [J]. TESOL Quarterly, 1992, 26 (3): 507-537.

[10] Breen, M. P., Hird, B., Milton, M., Oliver, R. & Thwaite, A. Making sense of language teaching teachers principles and classroom practices [J]. Applied Linguistics, 2001, 22 (4): 470-501.

[11] Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. Stories of experience and narrative inquiry [J]. Educational Research, 1990, 19 (5): 2-14.

[12] Lyons, N. & V.K. LaBokey. Narrative Inquiry in Practice: Advancing the Knowledge of Teaching [M]. New York: Teachers College Press, 2002.

[13] Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. Storied Identities: Storied Landscapes [M]. New York: Teacher College Press, 1999.

[14] Johnson K. E. & Golombek, P. R. The transformative power of narrative in second language teacher education [J]. TESOL Quarterly, 2011, 45 (3): 486-509.

[15] Clandinin, D. J. & Connelly, F. M. Narrative Inquiry: Experience and Story in qualitative Research [M]. SanFrancisco: Jossey-Bass Pbulishers, 2000.

[16] Nelson, C. D. Narratives of classroom life: Changing conceptions of knowledge [J]. TESOL Quarterly, 2011, 45 (3): 463-485.

[17] 战菊. 大学英语教师的叙事分析:信念及其构建 [J]. 中国外语, 2010,(9): 68-76.

[18] 夏纪梅. 论教师研究范式的多样性、适当性和长效性 [J]. 外语界, 2009,(1): 16-22.

[19] Labov, W. The transformation of experience in narrative syntax [A]. In Labov, W. (ed.). Language in the Inner City [C]. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1972, 354-369.

[20] Phillion, J. & F. M. Connelly. Narrative, diversity, and teacher education [J]. Teaching and Teacher Education, 2004, 20 (5): 457-471.

[21] Piaget, J. The Principles of Genetic Epistemology [M]. New York: Basic Books, 1972.

[22] Dewey, J. Education and Experience [M]. New York: Coolier Books, 1938.

[23] Richards, J. C. Tung, P. & Ng, P. The culture of the English language teacher: a Hongkong example [J]. RELC Journal, 1992, 23 (1): 81-102.

[24] Richards, J. C. Beyond Training [M]. Cambridge: Cambridge University Press. 1998.

[25] Kindsvatter, R., W. Willen & M. Ishler. Dynamics of Effective Teaching [M]. New York: Longman, 1988.

[26] Van Fleet, A. Learning to teach: The cultural transmission analogy [J]. Journal of Thought, 1979, 14 (4): 281-290.

[27] 辛涛, 申继亮. 论教师的教育观念[J]. 北京师范大学学报, 1999,(1): 14-19.

[28] Richards, J. C. & Farrell, T. S. C. Professional Development for Language Teachers: Strategies for Teacher Learning [M]. London: Cambridge University Press, 2005.

责任编辑:郑诗锋

A Narrative Inquiry of the Development of College English Teachers’ Belief in Teaching Methodology

WU Yu-mei

(South China Business College, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510545, China)

Abstract:This study is to explore the development of teachers’ belief in teaching methodology and the interaction of its affecting factors in the College English teaching reform by adopting Labov’s evaluation model to analyze the structure and functions of the typical teaching stories from two College English teachers’ narratives in the semi-structured interviews. With the cognitive theory, it is found that teachers’ belief in teaching methodology relies largely on their personal experiences and the analysis of external affecting factors brought out by the conflicts in real teaching. The development of teachers’ belief in teaching methodology a result from teachers’ cognitive schema coping with new information, as well as a process where they reconstruct or reinforce their existing belief to accommodate the requests of teaching practice. The strategies which help to stimulate teachers’ learning and accumulate teaching experiences will exert a direct impact on the development of the belief in teaching methodology.

Key words:belief in teaching methodology; narrative analysis; teaching reform; cognitive construction; College English

中图分类号:G451

文献标识码:A

文章编号:1674-344X(2016)03-0091-07

作者简介:吴宇媚(1982-),女,海南琼海人,讲师,英国华威大学硕士,研究方向为应用语言学。

基金项目:广东外语外贸大学南国商学院校级科研基金项目(15-003B)

收稿日期:2015-12-08