高校动态能力的研究:高校研究的一个新视角

2016-05-30金梅

金 梅

(浙江树人大学 现代服务业学院, 杭州 310015)

高校动态能力的研究:高校研究的一个新视角

金梅

(浙江树人大学 现代服务业学院, 杭州 310015)

摘要:在竞争日益激烈的环境下,高校和企业一样一直面临着如何获得持续性竞争优势的压力。高校和企业在诸多方面存在着相似性,决定了高校可以充分借鉴企业动态能力方面大量而丰富的研究经验,来开展高校动态能力方面的研究。当然,在借鉴过程中,也要谨慎地注意到二者之间的不同。

关键词:企业动态能力;高校动态能力;高校发展战略;高校竞争力

沈曙虹发表在《教育研究》2013年第2期的《我国学校发展“力”的研究述评》[1]一文指出:近年来不断有学者基于原本属于自然科学的一些术语来确立自己的研究视角、研究方法和话语方式,在教育研究中已出现了大量“力”研究,如竞争力、创新力、领导力等研究,并认为这为高校发展研究提供了独特的视域。笔者认为,除了上述“力”以外,高校还应高度重视管理学中提出的“动态能力”的研究。然而,通过查阅文献,笔者发现,目前高教学界对这一问题的研究还没有引起重视,以至于到现在为止,还一直很难查到“高校动态能力”研究方面的文献。笔者认为,管理学界目前已进行的大量、丰富的企业动态能力相关研究,不仅已为我们开展“高校动态能力”研究提供了很丰富的可借鉴的基础,而且,我们还要进一步说,开展“高校动态能力”的相关研究,本身意义重大,必须引起学界的重视。

一、管理学中的“动态能力”概念

关于动态能力的研究文献最早可追溯到演进经济学关于企业演进的相关理论,而当前学界使用最多的“企业动态能力”概念则是在整合了以往独特胜任力、组织惯例、建构知识、核心胜任力和组合能力等概念和理论观点的基础上提出的。动态能力是指企业为了应对外部环境的发展变化而主动地去构建、整合或重构企业内外部胜任力的一种能力。目前,这一概念已被大多数学者所认可。[2]其提出的背景是:随着当今国际化进程步伐加快,技术革命快速化、竞争全球化、顾客需求多样化,使得市场环境变化莫测,企业越来越难以获取并维持竞争优势。为了求生存,进而追求企业永续发展与成长,保证企业在竞争的环境中获得持续的竞争优势,“动态能力”的研究就由此应运而生。

根据查阅文献得知,动态能力研究从20世纪90年代后期开始一直是管理学界探讨的热点话题。组织经济学家、战略管理学家和组织理论学家们站在各自不同的立场上对这一问题与现象的研究,可谓是百花齐放、百家争鸣。但从整体和宏观角度看,目前学者们对动态能力下的定义主要可分为二种类型[3]:第一类是将动态能力定义为企业完成抽象的组织和管理过程的能力。比如,在沿用最早的动态能力概念的基础上把它定义为比较抽象的企业构建、整合、重构内外部各种资源或能力;或是将动态能力定义为抽象的企业感知和识别机会与威胁的能力、企业剥离和释放资源的能力或者进行学习的能力。一类则认为动态能力是企业完成具体的战略和组织过程的能力。比如一些学者把动态能力视为一系列实施具体战略和组织过程的能力,如开发产品的能力、营销能力、设计新流程的能力、创建新的顾客关系的能力、改变经营方式的能力等。

总体来说,环境的动态特征是企业动态能力概念的核心出发点,不断地根据环境的变化和发展做出适应性的调整是这些定义的共同之处。[2]

就国内近十多年来的研究轨迹看,主要有以下几个特征:

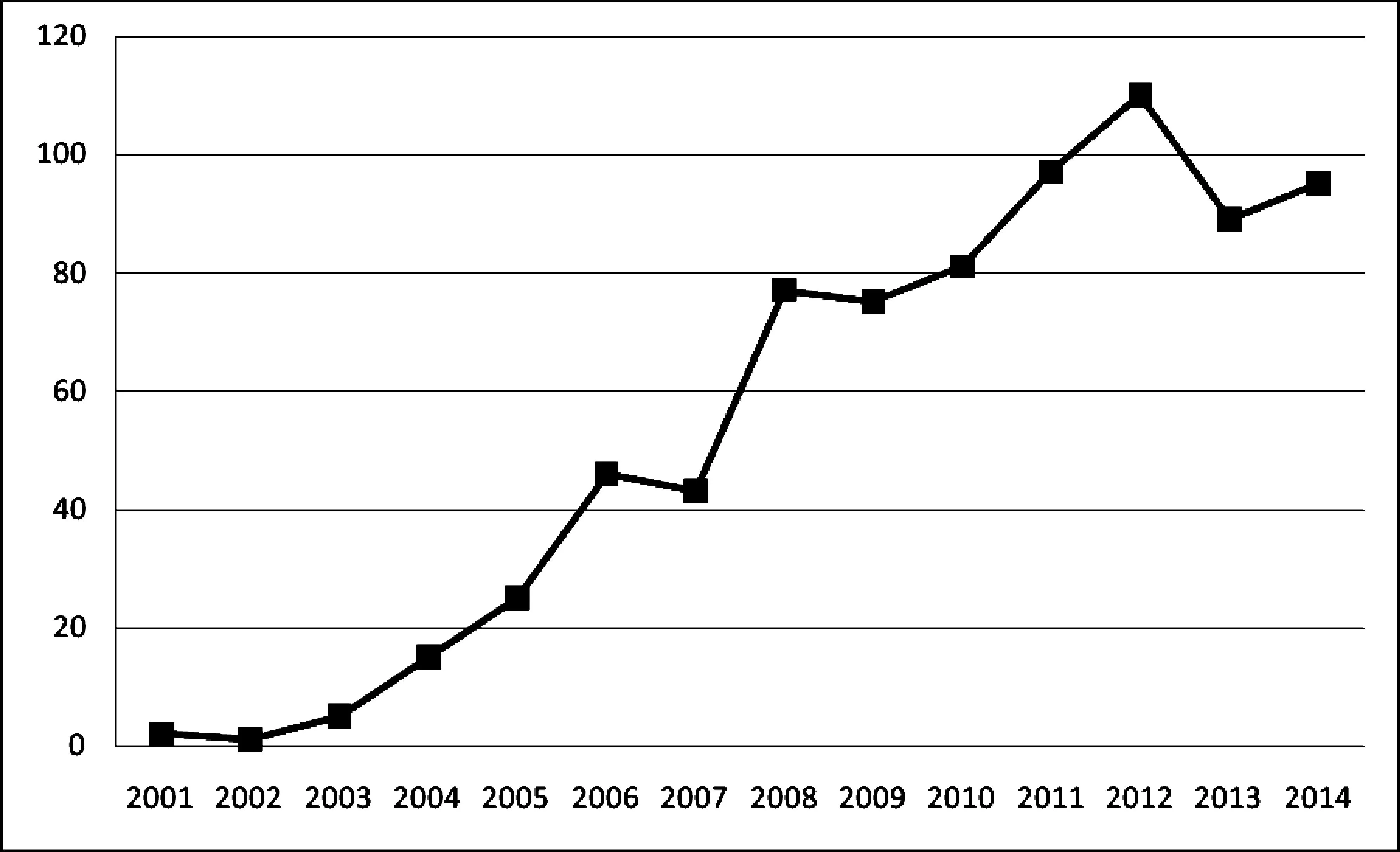

一是研究论文的数量在逐年增加,这说明学界对动态能力的研究已越来越重视。笔者通过检索中国期刊全文数据库发现,国内早期研究文献大致出现在2001年,如王蔷发表于《财经研究》2001年第8期的《国际扩张中的动态能力分析》;[4]陶志峰等发表在《生产力研究》2002年第6期的《企业的动态能力分析框架》;[5]黄江圳等发表在《经济管理》2002年第22期的《从能力到动态能力:企业战略观的转变》等。[6]2001—2014年CNKI来源数据库中收录动态能力相关研究论文数量分布见图1。

图1 2001-2014年动态能力研究历年论文数量分布

二是研究论文中的实证类论文数量在逐年增加,这说明学界对企业动态能力的研究已进入深入发展阶段。如贺小刚等的《动态能力的测量与功效:基于中国经验的实证研究》通过对国内29家企业的高层管理者进行的半结构性访谈形式,从中国企业的动态能力的测量及其与企业绩效之间的关系的角度进行了研究。[7]焦豪等的《企业动态能力构建路径分析:基于创业导向和组织学习的视角》从组织学习角度提出了动态能力由环境洞察力、组织柔性能力、技术柔性能力、变革革新能力等组成的观点,并运用实证研究对结构模型进行了验证。[8]李大元等的《企业动态能力及其功效》则从战略过程视角,通过对国内217家企业的实证研究验证了动态能力具有组织意会能力、柔性决策能力及动态执行能力,并认为动态能力对企业持续优势有正向影响;[9]此外,戴天婧等的《企业动态能力提升、组织结构倒置与新型管理控制系统嵌入》则从组织构架变革角度出发,以海尔集团的自主经营体为例,描述了该企业以“倒三角”的组织结构重构驱动其信息传递路径、经营目标与员工薪酬、流程结构、组织信任与文化等管理控制系统的全面创新的动态能力理论保持其竞争优势。[10]

显然,上述相关研究不仅对企业如何提升动态能力提供了有益的结论和建议,也为我们进一步研究“高校动态能力”问题提供了丰富的智慧源泉。

二、高校研究中引入“动态能力”研究的必要性

高校管理研究中是否需要引入“高校动态能力”的研究,本质上说显然是决定于高校是否和企业存在着某些相似性。笔者认为这些相似性是存在的。

首先,高校和企业一样都处于日益激烈竞争的环境中。企业如何在日益激烈的动荡的竞争环境中获得持久的竞争优势,是每个企业都要面对的严峻挑战。在当今技术飞速进步和各种价值偏好多样又多变的超竞争环境中,竞争优势的保持已变得越来越困难,企业要想在这种超竞争环境中获得持续的竞争优势,无疑就必须以创新的思想来重新设计企业的生存发展战略,即以变制变。而动态能力理论的战略目标就是不断创新优势,其战略实质就是创新。[11]

1999年以来,我国高等教育实现了从精英教育迈入大众化教育阶段的历史性跨越,高等教育所提供的人力资源绝对数量也已居世界前列,初步实现了由“高等教育小国”、“高等教育弱国”向“高等教育大国”、“高等教育强国”的迈进。与此同时我国高等教育的改革与发展也面临着各种新的挑战和考验,即随着高等教育大众化的普及,高等教育领域供不应求的局面已开始发生显著变化,高等教育发展已开始从资源约束转向为需求约束,社会观念也已从要求接受高等教育向主动选择高等教育逐渐转变,从希望能上大学向希望能上好大学转变。总之,当前高等教育整体规模和校均规模的快速增长与我国人口出生率的不断下降已形成巨大的反差,不少地方的民办高校、职业技术学院已出现了招生困难等情况,有的甚至出现零投档等现象。高等教育的这些内外部压力无疑加剧了我国高校之间,特别是同类型高校之间的激烈竞争,因此每个高校要想获得生存和发展,也就必须要不断地改进、创新和完善,持续不断地创造并且保持自身的竞争优势,而所有这些方面的要求,也正是动态能力理论研究中的最核心问题。

其次,高校和企业一样都需要不断满足各种利益方的需求。市场经济是一种竞争经济,企业要想生存和发展就离不开顾客的支持,它必须考虑到顾客的需求并根据顾客需求的动态变化,及时地整合自身的资源和能力去满足。否则,暂时的优势就会逐渐失去,企业自然也难以在市场中长久生存和发展。而从高校研究领域来看,经济的全球化,社会的变革,高校规模的扩张,同质校际间的生源抢夺等外部环境都时刻地在冲击着高校,为了发展,高校也必须走出以往封闭的“象牙塔”,去尽力满足相关利益方的需求,比如学生对校园环境、师资、课程、体育活动、娱乐等方面的需求,家长对学生安全、教学质量方面的需求,政府和社会对校园的稳定、学科专业设置等方面的需求等,甚至还有来自校友等方面的需求等。显然,企业如何在动态环境中锁定顾客、与顾客建立良好关系和更好地满足顾客需求的管理经验对于高校为社会服务动态能力的建设也有很大的借鉴意义。[11]

其三,高校和企业一样也都要求合理地配置资源,发挥出最大的管理效率。不言而喻,企业是非常重视合理地配置资源和发挥出最大的管理效率的,不然就难以在激烈的竞争环境中长期生存。高校作为一种准公共性质的社会组织,虽然一般并不追求直接的赢利,但在追求合理地配置资源和发挥出最大的管理效率方面无疑是一致的。但客观地说,当前我国高校既存在着总投入不足的问题,同时又存在着资源闲置和浪费严重、使用效率低下,甚至是严重腐败的问题。在这种情况下,我国高校管理显然应积极借鉴企业在竞争中长期积累的管理经验、方法和技术,从多方面不断地降低管理成本,提高各种资源的合理配置和使用水平,全方位提高管理效率,以促进我国高校的健康和可持续发展。

基于上述原因,笔者认为,以企业动态能力理论为指导,紧密结合我国高校发展的实践对理论指导的需求,在对国内外管理学界“动态能力理论”研究现状进行分析的基础上,在高校研究领域中引入“动态能力”的概念并开展相关的研究是极其必要的。

三、高校管理研究领域应如何进行“动态能力”的研究

前已论述,高校和企业之间存在着很多方面的相似性,显然这也决定了我们可以从企业关于动态能力的研究中寻求借鉴和启示,从而帮助我们开展高校动态能力的研究。比如,从研究的过程来看,前期可以先着重于理论方面的定性研究,然后再开展各种实证研究来深化;可以先进行企业动态能力方面研究文献的学习,然后在消化吸收和鉴别区分的基础上转到高校动态能力的研究上;在研究框架和研究内容方面,也可以先借鉴企业动态能力的研究经验先开展高校动态能力概念、特征、途径、评价体系等方面的研究,然后在后期逐渐丰富和完善。比如就概念来说,根据前期的相关研究,笔者认为,高校动态能力可以初步定义为“高校整合、创建、重构内外资源从而在变化多端的外部环境中不断寻求和利用机会的能力,也就是高校重新构建、调配和使用核心竞争力从而使其能够与时俱进的能力”。其核心是:以外部的社会动态需求为目标,通过改进和完善高校内部的各要素,创造出新的产品或服务来满足学生和社会的新需求。

当然,在采取上述这种借鉴—消化—自创的研究总策略时,我们也要谨慎地注意到两者的不同之处。因为高校和企业之间,既有相似性,也有不同点。比如,企业一般要强调长久盈利,而高校的办学一般不以营利为目的;另外,高校一般还要更强调办学的稳定性和延续性。因此,如何既合理借鉴企业动态能力方面的已有研究,又谨慎区分两者之间的不同,是今后研究中也要注意的一个问题。

参考文献:

[1] 沈曙虹.我国学校发展“力”的研究述评[J].教育研究,2013,(2):151-156.

[2]孟晓斌,王重鸣,杨建锋.企业动态能力理论模型研究综述[J].外国经济与管理,2007,(10):9-16.

[3] 冯军政,魏江.国外动态能力维度划分及测量研究综述与展望[J].外国经济与管理,2011,(7):26-33,57.

[4] 王蔷.国际扩张中的动态能力分析[J].财经研究,2001,(8):45-51.

[5] 陶志峰,陈殷华,易卫平.企业的动态能力分析框架究[J].生产力研究,2001,(6):139-141.

[6] 黄江圳,谭力文.从能力到动态能力:企业战略观的转变[J].经济管理,2002,(22):13-17.

[7] 贺小刚, 李新春, 方海鹰.动态能力的测量与功效:基于中国经验的实证研究[J].管理世界,2006,(3):94-103,113,171.

[8] 焦豪,魏江,崔瑜.企业动态能力构建路径分析:基于创业导向和组织学习的视角[J].管理世界,2008,(4):91-104.

[9] 李大元,项保华,陈应龙.企业动态能力及其功效[J].南开管理评论,2009,(6):60-67.

[10] 戴天婧,汤谷良, 彭家钧.企业动态能力提升、组织结构倒置与新型管理控制系统嵌入[J].中国工业经济,2012,(2):128-138.

[11]张正义,吴鑫.论高校为社会服务的“动态能力”建设.中北大学学报(社会科学版)[J],2006,(2):81-84.

责任编辑:郑诗锋

Research on the Dynamic Capabilities of Universities:A New Perspective of University Research

JIN Mei

(School of Modem Service,Zhejiang Shuren University, Hangzhou 310015, China)

Abstract:Under the increasingly vigorous competition environment, universities are facing the same pressure as enterprises of how to obtain the sustainable competitive edge. Universities share some similarities with enterprises in many aspects, and therefore are able to comprehensively draw upon the rich research experience of the dynamic capabilities of enterprises for their own dynamic capabilities research. Of course, we need to keep close eyes on the difference between the two during the process of reference

Key words:dynamic capabilities of enterprises; dynamic capabilities of universities; university competitiveness

中图分类号:G640

文献标识码:A

文章编号:1674-344X(2016)03-0072-04

作者简介:金梅(1970-),女,四川双流人,馆员,研究方向为档案管理、高等教育。

基金项目:浙江树人大学2014年校级课题(2014A12003)

收稿日期:2015-12-10