明代南海海防兵力部署初探

2016-05-27韩虎泰

韩虎泰

(复旦大学 中国历史地理研究所, 上海 200433)

明代南海海防兵力部署初探

韩虎泰

(复旦大学 中国历史地理研究所, 上海 200433)

摘要:明代的兵役制度经历了由世兵制向募兵、征兵制的转变。随之而来的是,军队的编制亦经历了由卫所向营哨体系的转变。基于此,在讨论明代南海海疆防御的兵力部署时,应将其置于明代这一军事制度演变的背景下来考量。如此,才能更加深入地认识海防兵力部署中的若干问题。同时,通过对南海海防兵力部署的考察亦可看出明代南海海防重心的空间演变特点。

关键词:明代;南海海防;兵力部署;军事体制;空间演变

明代的兵役制度经历了从世兵制向募兵、征兵制的转变,军队的编制亦经历了由卫所体系向营哨体系的转变。“明初以武功定天下,革元旧制,自京师达于州县,皆立卫所。”*《明史》卷81《兵以一》,北京:中华书局,1974年,第2175页。明初,朝廷规定“军民已有定籍,敢有以民为军乱籍以扰吾民者,禁止之”*《明太祖实录》卷131,台北:“中央研究院”历史语言研究所校印本,1962年,洪武十三年夏四月乙未。,可见明初禁止募民为兵,傅维麟《明书》中说:“招募之兵,明初无有也。正统中,始募天下军余民壮为兵。”*[清]傅维鳞:《明书》卷72《戎马志三》,《丛书集成初编》,北京:中华书局,1985年版,第1453页。似乎直至正统中明初以来的卫所制度才发生动摇,明人朱国桢《涌幢小品》对此记曰:“招募始于正统己巳,踵于嘉靖庚戌,征倭楚州兵、河南毛葫芦、山东抢手,皆募兵也。”*[明]朱国桢:《涌幢小品》卷12《兵制》,北京:中华书局1959年版,第255页。对此,清人魏裔介评论道:“明朝初设卫所,有事则战,无事则耕,故养病百万,不费民间一钱。其后法废而兵政乱,尽用招募之兵,是卫所之军在明正统后已无用矣。”*[清]魏裔介:《兼济堂文集》卷2《兴利除弊之大疏》,《文津阁四库全书·集部》第438册,北京:商务印书馆,2006,第322页。正统以后,尤其是嘉靖以来,卫所其军逃亡、役占、隐匿等现象十分严重。因此,卫所军缺额十分严重,有的地方逃亡军士达到在籍军士的百分之七十左右,而没有逃亡的军士也多为老弱疲癃,不堪作战之辈,朱元璋建立起来的强大卫所军战不能战,守不能守,世兵制的兵役制度由于它自身的矛盾,已经走向死胡同*杨金森、范忠义:《中国海防史》,北京:海洋出版社,2005年,第276页。,卫所制度至此已经“无用”。基于此,明廷不得不采用其他办法来补充兵员,于是简派民壮和募兵随之出现。明初卫所制的编制体系是卫——千户所——百户所——总旗——小旗。募兵之出现后,营哨编制体系为:营——总——哨——队——什。

若是我们将明代南海*本文所论及的“南海”主要包括明代今天广东、广西、海南三省(自治区)所辖沿海地区。海防兵力部署置于上述明代军事制度演变的大背景下进行考量,则可分为明显的两个时期。

一、明代卫所制度与南海海防的兵力部署

朱元璋建立卫所始于元末,至正二十四年四月,朱元璋下令实行部伍法,规定凡将领统兵五千人为指挥,满千者为千户,百人为百户,五十人为总旗,十人为小旗*《明太祖实录》卷14,台北:“中央研究院”历史语言研究所校印本,1962年,甲辰年四月壬戌。。立国后,洪武元年,重新更定卫所之制:“大率以五千六百人为一卫,一千一百二十人为一所,一百一十二人为百户所。每百户所设总旗二名,小旗十名。”*[清]谷应泰:《明史纪事本末》卷14《开国规模》,北京:中华书局,1977年,第196页。

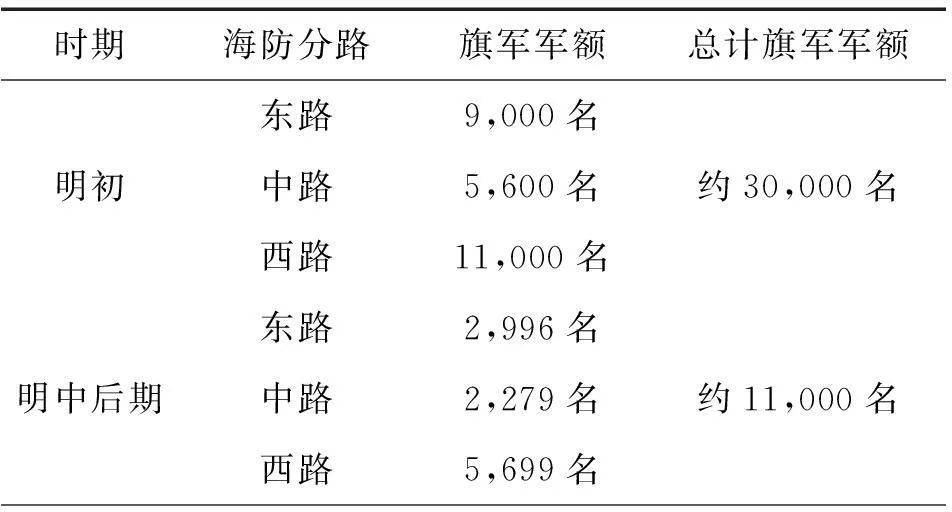

明初环南海地区的兵力状况没有明确记载,然而洪武间环南海地区共设9卫,26千户所,若依洪武初例,粗略估计,沿海正规军当在三万左右,其中东路潮州、碣石二卫所辖8千户所,共有兵员9,000人;中路南海、广海2卫所辖5千户所共有兵员大约为5,600;西路肇庆、神电、雷州、廉州、海南5卫所辖10千户所,共有兵员大约为11,000人左右。从兵力的地域部署来看,呈现东、西二路为重,中路为轻的特点。

另外,朱元璋另一项加强海防建设的措施是设立沿海巡检司,洪武二十三年“诏滨海卫所每百户置船二艘巡逻海上盗贼,巡检司亦如之”*《明太祖实录》卷201,台北:“中央研究院”历史语言研究所校印本,1962年,洪武二十三年夏四月甲子。。巡检司的士兵称为“弓兵”,主要由佥派的民壮担任,故不是正规军,但皆驻守在沿海要地,发挥着重要的防守功能。据《筹海图编》记载,环南海沿海有巡检司75所,每所巡检司弓兵数从20至60名不等。其中:

东路:惠州府有沿海巡检司4所,弓兵200名;潮州府共有沿海巡检司9所,弓兵450名,共计650名。

中路:广州府有沿海巡检司28所,弓兵1,400名;

西路:肇庆府有沿海巡检司3所,弓兵160名;高州府沿海巡检司3所,弓兵85名;雷州府沿海巡检司6所,弓兵185名;琼州府有沿海巡检司12所,弓兵680名;廉州府巡检司9所,弓兵180名。共计1,290名。*[明]郑若曾:《筹海图编》卷3《广东兵制》,北京:中华书局,2007年,第235-238页。

从巡检司的弓兵部署来看,明显中路多于东路和西路,这是由于明代设立巡检司的主要目的是“专一盘诘往来奸细及贩卖私盐犯人,逃军、逃囚、无引、面生可以之人”*[明]申时行:万历《明会典》卷138《关津二》,北京:中华书局,1989年,第703页。。洪武间在沿海大量设置巡检司,主要是为了配合卫所作战,二者相互补充加强沿海防御。而南海海防中路正规军的部署明显弱于东、西二路,因此相应加强巡检司的弓兵配备以增强对中路的局部防御。

明初,环南海沿海地区卫所兵额尚能遵循洪武规制,卫所兵员数额较为充足。在明初的海防中起到了有效的作用。逮及明代中后期,尤其是嘉靖以后,如前文所述,卫所军缺额十分严重,至于“无用”的地步,顾炎武在论述神电卫兵员情况时说:

国初,开郡、设卫、立县、置所,合陆海而犬牙相制,有深意。承平日久,军卫废弛,至于今而蔽坏极矣!查神电一卫,原额旗军四千八百余名,仅存六百六十有五。高州阳江等所,每所一千一百或二百名,仅存一百五十或二百余,最多者亦不过三百,莫可究诘矣。*[明]顾炎武:《天下郡国利病书·广东中》第十八册,四部丛刊本,上海:上海书店,1985年,第17页。

又如宁川千户所“在旗军屯驻郭内者仅二百八十余名”*[明]顾炎武:《天下郡国利病书·广东中》第十八册,四部丛刊本,上海:上海书店,1985年,第15页。。顾氏所论,名为神电一卫,但可窥一斑而知全豹,明代中后期环南海卫所兵力状况势必不容乐观。明人茅元仪《武备志》卷213《广东兵险考》及《筹海图编》卷3对明代后期环南海沿海地区各卫所兵力状况有详细记载,兹分路胪列如次:

东路:潮州卫旗军1,280名,其中靖海所旗军282名,蓬州所旗军388名,海门所旗军225名,大城所旗军383名;碣石卫旗军1,284名,其中平海所旗军447名,海丰所旗军402名,捷胜所旗军582名,甲子门所旗军287名。东为所旗军共计2,996名。

中路:南海卫旗军1,114名,其中东莞所旗军328名,新兴所旗军252名,大鹏所旗军223名。广海卫旗军1,165名,其中海朗所旗军390名,新会所旗军664名,香山所旗军428名。中路卫所旗军共计2,279名。

西路:肇庆卫旗军1,112名,其中沿海阳江、新宁两千户所各有旗军251名、252名;神电卫旗军1,580名,其中宁川所旗军457名,双鱼所旗军177名,阳春所旗军210名;雷州卫旗军1,380名,其中乐民所旗军345名,海康所旗军323名,海安所旗军181名,锦囊所旗军235名,石城后所旗军234名;廉州卫旗军952名,其中钦州所旗军217名,灵山所旗军254名,永安所旗军390名;海南卫旗军1,384名,其中清澜所旗军587名,万州所旗军469名,南山所旗军215名。西路卫所旗军共计5,699名。*[明]茅元仪:《武备志》卷213《广东兵险考》,海口:海南出版社2001年版,第146-147页;[明]郑若曾:《筹海图编》卷3《广东兵制》,北京:中华书局,2007年,第233-235页。

以上所述明代中后期卫所旗军军额状况,相较于明初,其数量明显大大减少,比较显示如下表:

明代环南海卫所军额对比表

时期海防分路旗军军额总计旗军军额明初东路9,000名中路5,600名西路11,000名约30,000名明中后期东路2,996名中路2,279名西路5,699名约11,000名

从表1可以看出,相较于明初,明代中后期海防东路卫所旗军减少了近三分之二,中路和西路分别减少近一半,沿海卫所旗军总数亦减少了近三分之二。虽然卫所旗军数额总体在减少,但其在各路部署的情况并无变化,仍然呈现东、西两路为重,中路为轻的格局。

卫所军除了数量在不断减少之外,其战斗力亦不断下降,质量颇为不堪。对此,胡宗宪称:

领兵诸臣,才非统驭,识昧韬钤。平居则法纪尽废,临敌则号令不行。十羊九牧,力既分于将多,此时彼非,心又乏乎共济。或见饵而贪功,则竞进而不让。或遇伏而战败,则观望而不救。分合无方,进退无纪。名为用兵,实同儿戏。一致屡蹈覆辙,大损军威。夷心益生,而民患日甚也。*[明]胡宗宪:《为海贼突入腹里题参各官疏》,《明经世文编》卷266《胡少保奏疏》,北京:中华书局,1962年,第2813页。

在此种情形下,招募之制随之出现,天启《海盐县图经》说:“卫所军不堪用,则募民为兵用之,兵制因大变。”*天启《海盐县图经》卷7《兵卫》,台北:成文出版社,1983年,第632页。军队的编制体系亦由卫所制变为营哨制。

二、明代中后期营哨制度与南海海防的兵力部署

在营哨制度下军队的基本编制是营——总——队——什。对于这一制度,赵炳然在《海防兵粮疏》中说:

浙江之兵,原募土人,并非卫所尺籍,所用头目或名把总,或名千总,或名哨官、队长。所部各兵或六七百名,或四五百名,或一二三百名。把总不必同于千总,千总不必多于哨官,权齐心异,似无体统。臣都同三司各道及总参等官,会议兵额。除水兵因船之大小,布港之冲僻,祗应出哨按伏打截,不在营伍之例外。其于陆兵,仿古什伍之制,五人为伍,二伍为什,外立什长一名。三什为队,外立队长一名。三队为哨,外立哨官一员。五哨为总,外立把总一员。五总为营,俱属主将一员,与高标旗纛,哨探健步,书医家丁等役,俱统领之。居一营而各营无不同也,举一总一哨一队,而各总哨队无弗同也。*[明]赵炳然:《海防兵粮疏》,《明经世文编》卷252《赵恭襄文集》,北京:中华书局,1962年,第2653-2654页。

戚继光《纪效新书》中又将军队编制定为营——总——哨——队,以队为最低长官直接领兵*[明]戚继光:《纪效新书》卷1《束伍篇》,《丛书集成初编》,北京:中华书局,1991年,第77—84页。,《御倭军事条款》中对军队编制的划定则更为详细,有军——哨——队——甲——伍五个层级*[明]李遂:《御倭军事条款》,《御倭史料汇编》第一册,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2004年,第16-19页。,以上三种划分方法虽名称不同,但编制基本相同。《御倭军事条款》对于军、哨、队、甲、伍不同层级编制的兵员数额、长官名称等有较为详细的记载:

每五人为伍,伍有伍长;每二十五人为甲,甲有甲长;每一百二十五人为队,队有队长;每六百二十五人为哨,哨有哨总;每三千一百二十五人为军,军有军帅,即参将、游击、留守、守备、把总等官是也。大率每军五哨,每哨五队,五五二十五队。每队五甲,五五一百二十五甲,每甲五伍,五五六百二十五伍。每伍五人,五五三千一百二十五人合而成军。*[明]李遂:《御倭军事条款》,《御倭史料汇编》第一册,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2004年,第16-20页。

按照以上引文反映,明代海防军队的营哨编制体系中,参将、游击等指挥官可统驭大约3,100人左右的兵力。嘉靖万历之际,南海海防广设参将,万历以后,环南海地区海陆参将的设置基本稳定,在海防中形成潮州陆路兼管海防参将、惠州陆路兼管海防参将、督理广州海防参将、香山参将、阳电海防参将、西山参将、分守广东雷廉海防参将、琼崖海防参将的分守格局*韩虎泰:《参将的设置与明代广东海防》,《明清海防研究》第7辑,广州:广东人民出版社,2013年,第276-286页。。若是依照参将辖3,100人的兵力来计算,以上八参将管辖的兵力约为25,000人左右,但是在实际的操作过程中,由于现实情况较为复杂,各参将的兵员配备并不能严格按照军事条款的规定执行。据万历《广东通志》记载:

潮州陆路兼管海防参将下设八营,官兵三千零五十九名;分守惠州陆路兼管海防参将下设七营,官兵二千四百三十五名;督理广州海防参将(南头参将)下设五营,官兵二千八百六十三名;香山参将下设四营,官兵二千五百名;阳电海防参将部下五营,官兵二千六百九十二名;西山参将部下四营,官兵二千零一十名;雷廉海防参将部下一寨两营,官兵二千零二十七名;琼崖参将部下一寨六营,官兵四千九百五十九名。*[明]郭棐:万历《广东通志》卷8《藩省志八·兵防总上》,《四库全书存目丛书·史部》第197册,济南:齐鲁书社,1996年,第203-204页。

除此之外,明代中后期南海海防中还设有涠洲游击一员,下辖官兵1,417名。如此一来,南海沿海各参将及游击所辖兵力共约24,000员。

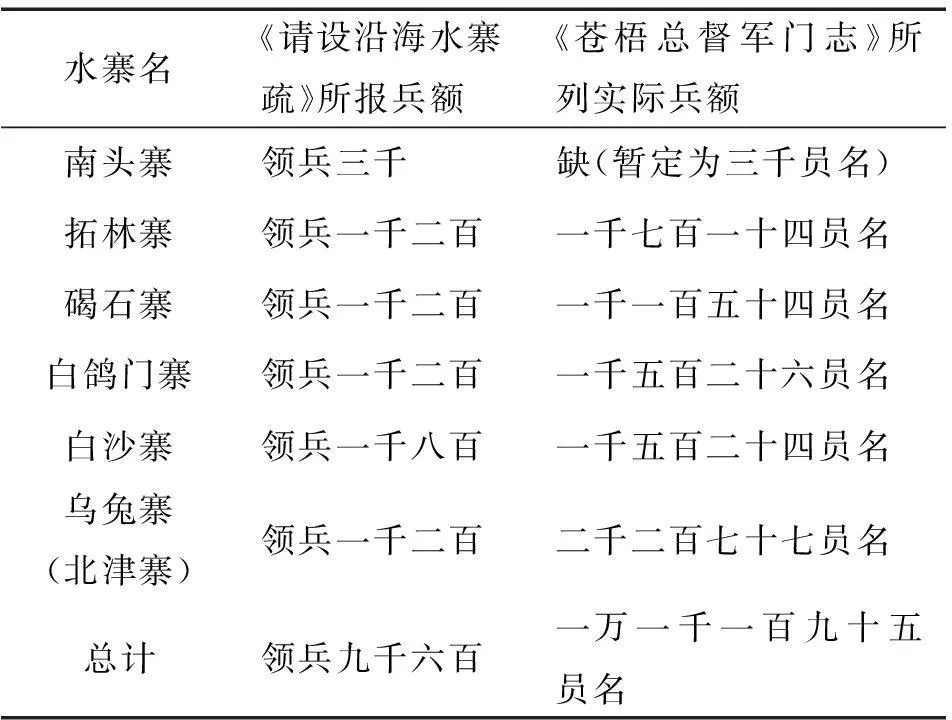

参将、游击主要驻扎在沿海岸地区,而海上防御主要赖于各水寨游兵的巡哨还击,是为第一道防线,“此所谓海防必防之于海”*[明]茅元仪:《武备志》卷209《海防一》,海口:海南出版社,2001年,第96页。,因此在嘉靖四十五年环南海设立了拓林(潮州饶平县)、碣石(惠州碣石)、南头(广州南头)、白沙(琼州白沙港)、乌兔(雷州海康)、白鸽门(雷州遂溪、吴川之间)6水寨。关于6水寨所辖游兵数额吴桂芳在《请设沿海水寨疏》中将各水寨应设兵员数额报上核准,但是圣裁准予设立水寨时并未指示应设多少兵额,然而《苍梧总督军门志》所记各水寨兵额同吴桂芳上报数额略有出入,故笔者推测《苍梧总督军门志》所列兵额应为水寨设立时最后厘定的真正数额。现将两种兵员数额列表显示如下。

表2 明代南海地区水寨军额对照表*此表资料来源:明吴桂芳《请设沿海水寨疏》,《明经世文编》卷324《吴司马奏议》(第3672-3673页)与明应槚、刘尧诲等《苍梧总督军门志》卷6《兵防一》(第390-391页)所载。

从两种材料所载兵员数额对比来看,《苍梧总督军门志》所列明显多于《请设沿海水寨疏》的上报数额,这说明在设立水寨之时,可能所需游兵的实际数量超出了吴桂芳的预测。从沿海水寨及兵力的空间部署来看,南海海防东路有拓林、碣石二寨,统辖兵员2,868名;中路南头寨辖有兵员3,000名;西路白鸽门、白沙、乌兔(北津)三寨统辖5,324名兵员。三路水寨共统辖游兵约为11,195名。显然东路和中路兵力相差不大,而西路则远远超出东、中二路,这从一定程度上凸显出了西路海防的重要程度。

除沿岸镇守营兵及海上水寨游兵等正规军之外,在沿海各府县的关隘要津之处还设立营堡、巡检司等机构,选派民壮、打手驻扎,盘诘往来行人,遇警调集征战,作为正规军队的必要补充。关于民壮、打手的选派顾炎武在《天下郡国利病书》中讲到:

洪武初,立民兵万户府,简民间武勇之人,编成队伍以时操练,有事用于征战,事平复还为民,有功者一体升赏。正统十四年,令各处招募民壮,就令本地官司率领操练,遇警调用,事完仍复为民。天顺元年,令招募民壮,鞍马器械悉从官给,户有粮与免五石,仍免户下二丁,以资供给,如有事故不许勾丁。弘治二年令选取民壮须年二十以上,五十以下精壮之人,州县七八百里者每里佥二名,五百里者每里三名,三百里者每里四名,一百里以上者每里五名。春夏秋每月操二次,至冬操三歇五,遇警调集,官给行粮,其余照天顺元年例。

打手自成化初,巡抚佥都御使韩雍短雇敢勇以征寇盗,事平罢之,不为定例。正德中,苍梧军门本有镇夷营中军士守梧州城,忽听生事之人建议,籍广东卫所余丁老幼,每户取一人,号为精兵以代之。嘉靖初,右都御使张嵿会同三司议定,输班精兵月粮另雇精壮打手以备战守。其后,每遇征战,改行广州等府别行雇募,编立千长、甲总以统领之,而守城仍用镇夷营中军士,遂为常规。……其后令府县雇募打手各自支给工食。*[明]顾炎武:《天下郡国利病书·广东上》第十七册,四部丛刊本,上海:上海书店,1985年,第7-9页。

以上引文对明代民壮、打手的雇募、分派、编制、任务等进行了详细而又明确的规定,而打手、民壮及巡检司弓兵驻扎营堡,在明代海防中亦发挥着重要作用,是海防体系中岸防部分的重要屏障。郑若曾《筹海图编》引吴应龙语曰:“今之论兵者有五:曰足军额,曰选弓兵、民壮,曰练乡兵,曰募义勇,曰调客兵。”*[明]郑若曾:《筹海图编》卷11上《实军伍》,北京:中华书局,2007年,第688页。足见弓兵、民壮在军事防御中的地位。

从相关史料来看,沿海各府县营堡驻扎的兵员类型较为复杂,除弓兵、民壮、打手之外还选派若干卫所旗军和营兵驻扎。《苍梧总督军门志》对环南海地区各府县营堡之名称、驻地及所辖旗军、营兵、哨船、民壮、打手、乡夫的数量有明确记载因旗军与营兵及弓兵数额前文已有考察,兹仅就环南海各府沿海诸县民壮、乡夫及打手数额胪列如下(巡检司弓兵前已论及,兹不复赘):

广州府:沿海各县共1,008名。

番禺县:白坟营民壮11名,神头营民壮90名,城东营民壮25名,波罗、石岗、猎德三埠民壮20名。

南海县:城西营民壮23名,城北营民壮22名,城南营民壮13名,茅滘埠民壮20名,戙洲岡埠民壮27名,石门埠,民壮13名。

东莞县:企石营民壮20名。

香山县:南禅佛营民壮40名,县港口民壮10名,象角头民壮10名,浮虚营打手70名,大浦洋营打手20名。

顺德县:黄涌头营管之仰船岡营、三沥沙哨民壮35名。

新宁县:甘村营民壮70名,那银堡民壮50名。

新会县:利迳营民壮16名,汾水江营民壮14名。蚬岡营民壮30名,良村营民壮50名,鬼子窟营民壮20名,五坑迳营民20名,长沙塘营民壮40名,游鱼山营民壮20名,金议营民壮20名,塞蠔迳营民壮17名,水流迳营民壮20名,火炉岭营民壮32名,临江堡民壮120名。

惠州府:沿海各县共344名。

归善县:蚬谷营民壮60名。

海丰县:油坑营民壮10名,谢道山营民壮4名,湖东军营、南沙军营民壮10名,南灶军营、长沙军营打手250名,石山营、大德军营民壮10名。

潮州府:沿海各县共40名。

饶平县:竹林堡民壮40名。

肇庆府:沿海各县共575名。

恩平县:塘宅堡打手32名,马岡营打手30名,红嘴山营打手50名,猎迳营打手30名,楼迳营打手30名,祠堂营民壮30名,火夹脑营打手30名,长沙营民壮25名。

阳江县:永安营民壮50名,乡夫28名,马牯迳营乡夫110名,麻缌营民壮15名,戙船湾民壮15名。

阳春县:牛厄曲营乡夫100名。

高州府:沿海各县共243名

府 城:民壮57名。

电白县:民壮39名。

信宜县:民壮40名。

石城县:民壮84名。

吴川县:民壮23名。

雷州府:民壮754名。

廉州府:民壮1,050名。

琼州府:民壮1,683名,打手301名,共1,984名。*《苍梧总督军门志》对琼、廉、雷三府所属各营堡之民壮、打手及数字记载阙如,今检万历《广东通志》卷9《兵防总下》记有各府民壮、打手总数,因琼、廉、雷三府地皆滨海,故述及该三府民壮、打手数额时,径取万历《广东通志》之记载。

以上为明代中后期环南海地区各府沿海诸县营堡所辖民壮、乡夫、打手的数额情况。从兵员数额来看,营堡所辖兵力实不可小觑,应当在海防中发挥着不可替代的作用。

明中后期环南海海防各路兵力类型、数额统计表(单位/名)

海防分路卫所旗军镇守营兵水寨游兵巡检司弓兵营堡民壮、打手、乡夫总计东路2,9965,4942,8686501,00813,016中路2,2795,3633,0001,40038412,426西路5,69911,6825,3241,2904,60428,599总计10,97422,53911,1923,3405,99654,041

以下笔者将明代中后期环南海海防中各类兵力状况列表显示,进一步观察沿海各路总体的兵力部署情况。

表3反映出,明代中后期南海海防中的总兵力大约为54,000人左右,包括了卫所旗军、镇守营兵、水寨游兵、巡检司弓兵、营堡民壮、打手、乡夫等几种编制类型。其中以镇守营兵及水寨游兵占据主力,卫所旗军的数量相较于明初明显减少。巡检司弓兵同营堡民壮、打手、乡夫作为正规军队的必要补充,在遇警紧急的情况下,可临时调集出征。

从南海海防兵力的空间部署来看,东路的总兵力在13,000人左右,中路约12,400人,西路则达28,600人,超出东、中二路的兵力总和,这似乎同西路海岸线绵长曲折,沿海府县分布密集,海防形势较为复杂等情况密迩相关。就三路兵力部署情况看,仍然呈现出东、西二路为重,中路轻之的特点,这种兵力的空间部署特征同明代南海海防重心的时空演变相始终,换言之,它是由南海海防重心的空间特征所决定的,反过来又从一个侧面证实了海防重心的空间演变特点。

(责任编辑:袁宇)

On the Deployment of Coastal Defense Forces for the South China Sea in the Ming Dynasty

HAN Hu-tai

(InstituteofChineseHistoryandGeography,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

Abstract:The military service system in the Ming Dynasty underwent the change from the hereditary conscription system to the recruitment and conscription system, followed by the shift from the guarding post system to the battalion system in the army establishment. Given this point, efforts should be made to consider the deployment of defense forces along the shore of the South China Sea in the Ming Dynasty in the context of the change in the military system of the Ming Dynasty. By so doing can some issues in the deployment of the costal defense forces be further understood. Meanwhile, a survey of the deployment of costal defense forces for the South China Sea can also reveal the features of the space change in the focus of the coastal defense for the South China Sea in the Ming Dynasty.

Key words:Ming Dynasty; the coastal defense for the South China Sea; force distribution; the military system; space changes

中图分类号:K248

文献标识码:A

文章编号:1674-5310(2016)-03-0124-06

作者简介:韩虎泰(1986-),男,甘肃平凉人,复旦大学中国历史地理研究所博士生,主要从事历史政区与海疆地理研究。

收稿日期:2015-12-17

基金项目:国家社会科学基金重大招标项目“环南海历史地理研究”(批准号:12&ZD144);教育部人文社科一般项目“16-17世纪南海地缘战略演变与我国海防研究”(编号:15YJA770007)