中药灌肠治疗糖尿病肾病临床观察

2016-05-26王志奇牟立楠韩京润周奇薇通讯作者李秀华

邹 华 胡 静 王志奇 牟立楠 韩京润 周奇薇 通讯作者:李秀华

(黑龙江省牡丹江市中医医院,157000)

中药灌肠治疗糖尿病肾病临床观察

邹华胡静王志奇牟立楠韩京润 周奇薇通讯作者:李秀华

(黑龙江省牡丹江市中医医院,157000)

糖尿病肾病(DN)是糖尿病患者慢性微血管并发症之一,也是造成晚期肾衰竭的常见原因。目前针对DN,西医的主要措施除饮食治疗、良好的血糖控制外,主要采用血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素受体阻断剂(ARBs)治疗。这些治疗虽然能够减少DN的发生或延缓其发展,但仍不能完全阻止其发生或改变其发展的趋势[1]。中医药在治疗DN方面有着丰富的临床经验,中药灌肠用于DN治疗也越来越广泛。2006年1月—2015年1月,我科自拟中药保肾解毒汤灌肠治疗糖尿病肾病慢性肾功能不全早期患者,取得一定疗效。现报道如下。

一般资料

所有病例均为我院内分泌科住院及门诊收治的患者,共观察治疗108例。随机分为治疗组58例和对照组50例。治疗组中男30例,女28例;年龄43~70岁;病程2~8年。对照组中男28例,女22例;年龄45~72岁;病程1~6年。两组在性别、年龄、病程方面比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

诊断标准:参考1999年美国糖尿病协会(ADA)及《肾脏病学》[2]中相关诊断标准拟定。

治疗方法

对照组:给予被纳入前所需的降糖、降压及维持水电解质酸碱平衡等治疗处理方案。空腹血糖维持在5~7 mmol/L,餐后2 h血糖维持在6~9 mmol/L,血压维持在90~130/60~80 mmHg。饮食限盐:每日不超过6 g;限蛋白质:每天0.6 g/kg。

治疗组:在对照组治疗的基础上,加用保肾解毒汤灌肠。保肾解毒汤由制附片、蒲公英、白花蛇舌草、牡蛎、大黄、当归等组成。由我院制剂室制备,每日1剂,水煎100 mL,加温至37~39℃后行保留灌肠。灌肠控制流速为80~100 gtt/min,灌肠完毕后,嘱患者保持卧位不变,使药液保留2~4 h。7 d为1个疗程,3个疗程后观察结果。

观察指标:治疗前后分别测定血肌酐(Scr)、尿素氮(BUN)、甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、24 h尿蛋白定量水平。

治疗结果

疗效标准:依据《中药新药治疗尿毒症的临床研究指导原则》[3]。显效:症状减轻或消失,内生肌酐清除率增加≥30%;或血清肌酐降低≥30%。有效:症状减轻或消失,内生肌酐清除率增加≥20%;或血清肌酐降低≥20%。无效:不符合显效或有效标准者。

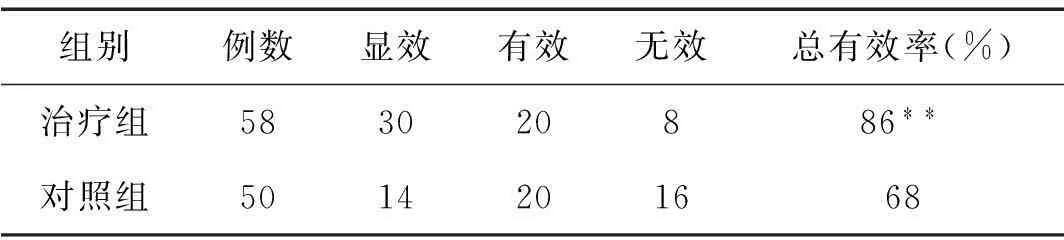

结果:两组临床疗效比较见表1。

表1 治疗组与对照组患者临床疗效比较(例)

注:与对照组比较,﹡﹡P<0.01

两组治疗前后各项指标变化情况比较见表2。

表2 治疗组与对照组患者治疗前后各项指标的变化比较±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;治疗后与对照组比较,△P<0.05

讨论

糖尿病性肾病属于中医“消渴病”“腰痛”“关格”等范畴。中医对本病的认识较早,从病因病机到临床治疗都有详细的记录,积累了丰富的临床经验。近年来中医学对本病研究更加深入,一般认为其病机主要为脏腑功能失调,阴阳气血虚弱,病变主要在肝脾肾三脏,涉及痰、瘀、水三者。我科在总结前人经验的基础上,通过长期临床观察,考虑糖尿病肾病慢性肾功能不全多为消渴日久、阴损及阳所致,脾肾阳虚是关键。在糖尿病中后期,脾肾阳虚加重,阳气温煦、气化、推动功能减退,以至血脉不利、水液不化、气机不畅,终使痰浊、瘀血、水饮、湿毒等病邪丛生,故而变证百出[4]。

我院内分泌科自拟保肾解毒汤灌肠方法治疗糖尿病性肾病。方中制附片可上助心阳、中温脾阳、下补肾阳,为“回阳救逆第一品”;大黄苦寒沉降、攻积排浊、活血化瘀,可延缓尿毒症发生;蒲公英清热解毒化湿;白花蛇舌草入胃、大肠、小肠经,亦能清热利湿解毒;牡蛎软坚散结、收敛固涩。现代药理研究表明,大黄可抑制糖尿病大鼠肾脏高代谢,明显减少尿蛋白,并可抑制高糖培养下肾小球系膜细胞的增殖及细胞外基质的合成,并可延缓肾间质纤维化,有降低胆固醇、调节免疫及抗炎等作用[5]。蒲公英广谱抗菌及改善高胆固醇血症,且有利尿作用[6]。我科在临床上使用此方灌肠治疗糖尿病肾病慢性肾衰竭初期患者,可减少尿蛋白,降低血肌酐,延缓病情进展,也有降脂作用。临床无明显不良反应。此法简、便、廉、验,无需特殊机器设备,患者或家属学会后可自行使用。既减轻了患者经济负担,又提高了患者的生命、生存质量,增加了患者的依从性及治疗信心,值得推广应用。

参考文献

[1]AmericanDiabetesAssociation.Standardsofmedicalcareindiabetes-2011[J].Diabetes Care,2011,34(Suppl1):11-61.

[2]王海燕.肾脏病学[M].北京:人民卫生出版社,1998:1385-1444.

[3]中华人民共和国卫生部药政局.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,1998:167-169.

[4]王评,李吉武,彭万年.彭万年教授论治糖尿病及其慢性并发症的经验[J].江苏中医药,2009,41(10):19-21.

[5]顾刘宝,万毅刚,万铭.大黄治疗糖尿病肾病的分子细胞机制研究进展[J].中国中药杂志,2003,28(8):703-705

[6]吴艳玲,朴惠善.蒲公英的药理研究进展[J].时珍国医国药,2004,15(8):519-520

(收稿日期2015-07-20)