日常休闲对流动儿童社会融合的影响

2016-05-18龙丁江陶印华

龙丁江 陶印华

日常休闲对流动儿童社会融合的影响

龙丁江 陶印华

(海口市城市规划设计研究院 华东师范大学城市与区域科学学院)

日常休闲是流动儿童与居住环境互动交流的重要方式,日常休闲的特征及满意程度可能会影响到流动儿童融入城市的进程。对上海某小学流动儿童的实地调研发现,流动儿童的社会融合状况处在一般水平。流动儿童的日常休闲方式、范围及频率等日常休闲特征都对流动儿童社会融合产生影响,日常休闲环境作为流动儿童休闲行为的空间载体,日常休闲环境感知影响流动儿童的社会融合。日常休闲满意状况是流动儿童休闲行为体验的结果,影响流动儿童的社会融合。

社会融合;日常休闲;流动儿童

一、文献回顾

社会融合是“不同个体之间,不同群体之间或不同文化之间互相配合,互相适应的过程”[1],流动儿童的社会融合问题一直是学界探讨的热点话题,截至2013年年底,全国义务教育阶段的流动儿童达1277万人,在上海接受义务教育的流动儿童人数为53万,在小学阶段流动儿童已超过一半以上[2]。流动儿童在迁入城市就学,不仅是物质空间转移,更面临着居住、情感和行为等社会空间的巨大变迁,在其以“异乡人”的身份在城市成长的过程中,存在着许多影响其社会融合的因素。社会融合的研究起源于以帕克为代表的同化论学派,同化论认为居住时间是影响社会融合的重要影响,随着居住时间的增加,移民最终会被迁入地的文化“融化”。贝克尔认为,在公平竞争的社会环境下,移民社会融合的实现主要取决于自身的能力[3],如移民自身的劳动技能、社会阅历及语言能力等。布劳(Peter Blau)认为社会交往是影响移民与本地居民融合的重要因素,其中,跨群体的社会交往是实现移民社会融合的关键因素[4]。国内的社会融合研究侧重于外来务工人员在城市的融合,以户籍制度为代表的结构性制约一直被认为是阻碍外来务工群体融入城市的主要因素,也是国内成人社会融合研究的主要思路。

流动儿童因为处于特殊的成长阶段,其社会融合具有相对特殊性,目前影响流动儿童社会融合的因素主要为以下几个方面:首先,流动儿童自身属性影响其社会融合,相关研究表明,性别、年龄及性格等对流动儿童的社会融合具有影响,如女孩比男孩更容易实现社会融合,年龄越小越容易实现社会融合[5]。其次,城市接纳状况与流动儿童社会融合有密切联系,包括教育政策[6]和小区文化[7]等。再次,就学安置方式也是造成流动儿童社会融合差异的原因,而到底是民办学校还是公办学校更有利于流动儿童的社会融合,目前尚有争议。最后,家庭因素是影响流动儿童社会融合的重要因素,如家庭住房条件[8]、亲子交流[9]等家庭因素影响到流动儿童的社会融合。虽然以上研究开始从多视角来关注流动儿童社会融合状况,但仍然侧重从制度、社会文化及家庭背景等宏观层面进行分析,倾向于将社会融合视为是城市客观排斥和结构性限制的结果[10],忽视了流动儿童在个体生活层面的主观性[11],而在相关的实践中发现,通过玩耍能促进流动儿童与其他同龄人的交流与互动,休闲活动有助于流动儿童歧视感和孤独感的消除,培养起与其他同龄群体相互的信任和理解,建立情感交流,进而在日常生活中实现与同龄人的融合。[12]因此本文试图从日常休闲视角出发,通过流动儿童微观生活层面来探讨其社会融合状况,以期对流动儿童的社会融合研究有所裨益。

二、研究设计

(一)测量指标选取

日常生活属于社会学的理论范畴,日常生活是我们每个人的具体生活本身,侧重工作之外的个人的活动和关系[13]。在亨利·列斐伏尔看来,日常生活是潜藏着整个社会关系和结构的基础性领域[14]。日常休闲是日常生活的子集,是以工作(学习)之外的各种“玩”的方式,来获得身心的调节与放松的活动。流动儿童的日常休闲是其在日常生活环境中与同龄群体交流互动的主要手段,是其在异乡获得家庭之外的精神慰藉的重要来源,能反映出其在迁入地的生活状况[15],关系到流动儿童的社会融合。流动儿童的日常休闲通常与其休闲行为、休闲环境和休闲满意状况具有密切关系,因此,本文主要从日常休闲行为特征、休闲环境感知和休闲的满意程度3个方面选取指标。

在社会融合的测度上,田凯认为社会融合应包括3个层面:经济层面、社会层面、心理或文化层面。张文宏等通过文化融合、心理融合、身份融合和经济融合四个因子来测量城市新移民社会融合。任远等从身份认同、对城市的态度、与本地人的互动及感知的社会态度来测量社会融合。余运江、高向东发现新生代移民的社会融合由经济适应、社会接纳、文化与心理融合构成,在对流动儿童的社会融合测量上,周皓认为儿童不存在经济上融合,其社会融合主要体现在文化适应、社会适应、结构融合和身份认同四个维度上,而栗治强、王毅杰认为流动儿童社会融合中最为核心的是社会交往和身份认同两个维度[16]。本文从社会交往、身份认同、地方认同及文化适应四个维度来测量流动儿童的社会融合,构建起12项社会融合指标,按照倾向于城市赋值为3,倾向于老家则赋值为1,如“这里人对你的态度”,按照 “很友好”“一般”“不友好”程度分别赋值为3、2、1。

(二)数据来源与基本情况

由于开发区是城市外来人口较为集聚的区域,开发区及周边地区的流动儿童较为集中,具有典型性,目前国内开发区及周边流动儿童的研究非常少,关注开发区周边流动儿童的社会融合是对现有研究的有效补充,现实意义明显。因此,本文选取上海闵行区周边的XX小学为实地研究案例,调查人员还通过联系闵行区江川街道办事处工作人员获取相关信息,并于2015年5月在xx小学周边进行预调研,主要访谈家长、学生和老师,并随机抽取30份样本检验调查问卷,对问卷进行调整。接下来的正式调研在XX小学进行,以集中填写的方式进行,共发放150份问卷,有效问卷为140份,回收率为93.3%。其中,男孩占56%,女孩占44%;受访者的年龄段在10-13之间,12岁的孩子占48%,大龄化特征明显;在沪迁居1次的占21.4%、2次的占35%、3次及以上的占27.1%,没有迁居的占16.4%。有51%的流动儿童在当地的居住时间在5年以上,搬过两次家以上的流动儿童占总数的61%,普遍流动性较强,由此可知,受访者基本符合流动儿童的特征。

三、结果与分析

(一)流动儿童社会融合具有4个维度

首先对因子进行相关性分析,发现“接受本地风俗习惯”与其余各项指标的皮尔逊相关较差,不适合做因子分析,因此将此项指标剔除。其余11项指标相关性较强,对11项指标进行可信度检验,Cronbach's Alpha为0.69,大于0.6,进行效度检验,KMO统计检验值为0.717,并通过巴特利特球度检验(Sig=0.00),表明指标体系适合做因子分析。采用主成分分析法提取因子,正交旋转法中采用方差极大法,选取特征值大于1的有4个因子,分别为社会交往(这里的人对您的态度友好0.781,您愿意和本地人交往0.741,您觉得当地人愿意和您交往0.718)、地方认同(您以后希望回老家0.704,您以后想留在上海发展0.768,您对上海有很深的感情0.685)、自我身份(您觉得您是上海的一分子0.651,您觉得您是乡下人0.792,您觉得您的家在这里0.536)和社会文化(您愿意参加小区里组织的文化活动0.837,您喜欢这里的文化氛围0.695),4个因子的方差贡献率分别为17.04%、16.56%、14.07%、13.71%,累积方差贡献率为61.37%。

(二)流动儿童社会融合度过半

通过以社会交往因子、地方认同因子、自我身份因子和社会文化因子的方差贡献率作为权重,计算出社会融合度,并按标准分转换,各因子也作同样的转换成为1-100之间的数值。得到流动儿童的社会交往因子得分为69.83(标准差为20.40)、地方认同因子得分为68.36(标准差为20.25)、自我身份因子得分为51.56(标准差为23.43)及社会文化因子得分为65.53(标准差为19.71),社会融合度得分为62.87(标准差为21.89)。以上数值表明在总体上,流动儿童的社会融合度过半,在各个维度上,流动儿童的社会交往因子得分和地方认同得分较高,说明流动儿童已经在迁入地形成了一定的社交网络和对地方的情感。各个因子维度上内部之间差异性较大,特别是在自我身份和社会融合度上,流动儿童对自身认同和对社会融合程度差异性大。而在社会文化因子的差异上却相对较小,说明在上海多元化、开放的现代化文化氛围中,流动儿童对社会文化具有相对一致的认识。而在自我身份上,流动儿童的得分最低,多数的流动儿童不认为自己是上海人,也不认为自己是乡下人,陷入自我认同的模糊化。

(三)流动儿童日常休闲对社会融合的影响分析

为了探究日常休闲对流动儿童社会融合的影响,文章将流动儿童日常休闲基本特征(休闲方式、同伴、范围及频率)、日常休闲的环境感知(熟悉环境、亲密玩伴、小区类型)及日常休闲满意状况(休闲活动满意、休闲满意度及交流阻碍)3个方面作为自变量,以社会融合度为因变量来构建回归方程,考虑到多个影响因素同时纳入回归模型可能会存在多重共线性的问题,因此研究通过建立3个多元性回归方程来进行分析。

1.日常休闲特征影响流动儿童的社会融合

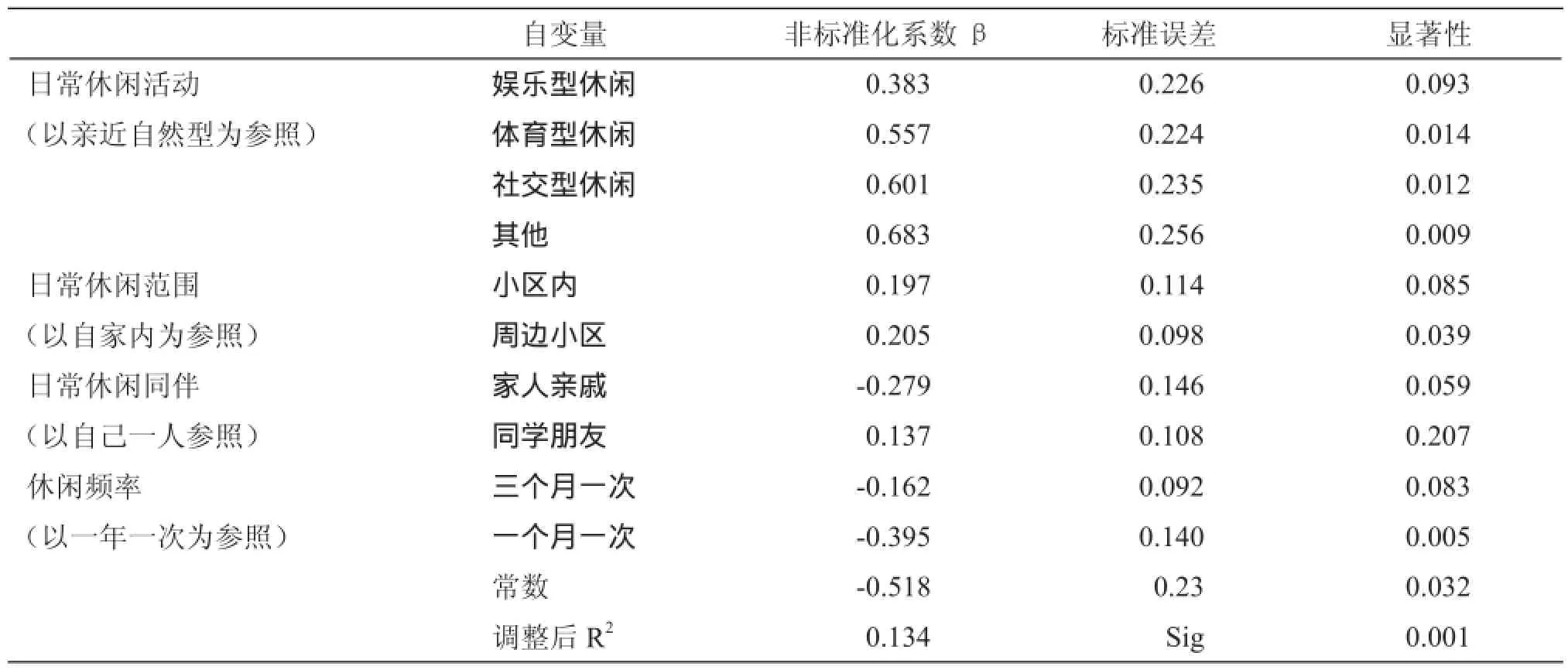

流动儿童的日常休闲行为特征主要包括休闲方式、休闲范围、休闲同伴及休闲频率,为更好地表现各个变量对社会融合度的影响,研究选取休闲方式(以自然型为参照组)、休闲范围(以自家中为参照组)、休闲同伴(以独自一人为参照组)及市区休闲频率(以一年一次为参照组)为自变量,以社会融合度为因变量,进行多元线性回归分析,调整后的R2为0.134且通过检验,适合用于分析。

日常休闲方式对流动儿童的社会融合具有显著影响,见表1,相对于亲近自然型的休闲方式,以体育锻炼型、社交型和其他类型的休闲方式更能促进流动儿童的社会融合。在访谈中得知,流动儿童主要的锻炼场所是在街道上的体育馆及小区的运动场所中,在这些放开性的空间中,流动儿童更有机会与不同的群体打交道,有助于其社会融合。以体育型和社交型休闲方式的社会融合度回归系数为0.55和0.60,表明体育型和社交型休闲方式比自然型的休闲方式更容易促进流动儿童的社会融合,体育型与自然型的流动儿童的社会融合度相差0.55,社交型和自然型休闲方式的社会融合度相差0.60。其他型休闲方式表明了休闲方式的不确定和多样性,如陪弟弟玩、闲逛、到邻居家等,表明休闲方式越多样越有利于流动儿童的社会融合,而以看电视、电影及上网为主的娱乐型休闲方式则不利于流动儿童的社会融合;日常休闲范围对流动儿童的社会融合度具有显著影响,以周边小区为休闲范围的社会融合度回归系数为0.21,表明休闲范围主要在周边小区比在自家更有利于流动儿童的社会融合,两者的社会融合度相差0.21。主要是由于流动儿童休闲活动空间的扩大,有助于对周边的环境认识和结交到更多的玩伴;到访市区休闲频率对社会融合度有显著的影响,一个月进入市区休闲一次的流动儿童比一年一次的流动儿童的社会融合度要高,这里的市区休闲主要是进入上海市区的观光休闲活动,进入市区有助于扩展流动儿童对城市的感知,更真切地体验城市文化和感受现代城市气息,有助于其对城市的认同;而日常休闲同伴的选择对社会融合度的影响并不显著,即选择和同学朋友一起休闲和选择自己一人休闲对社会融合度的影响并不显著。

表1 日常休闲行为空间基本特征对社会融合的影响

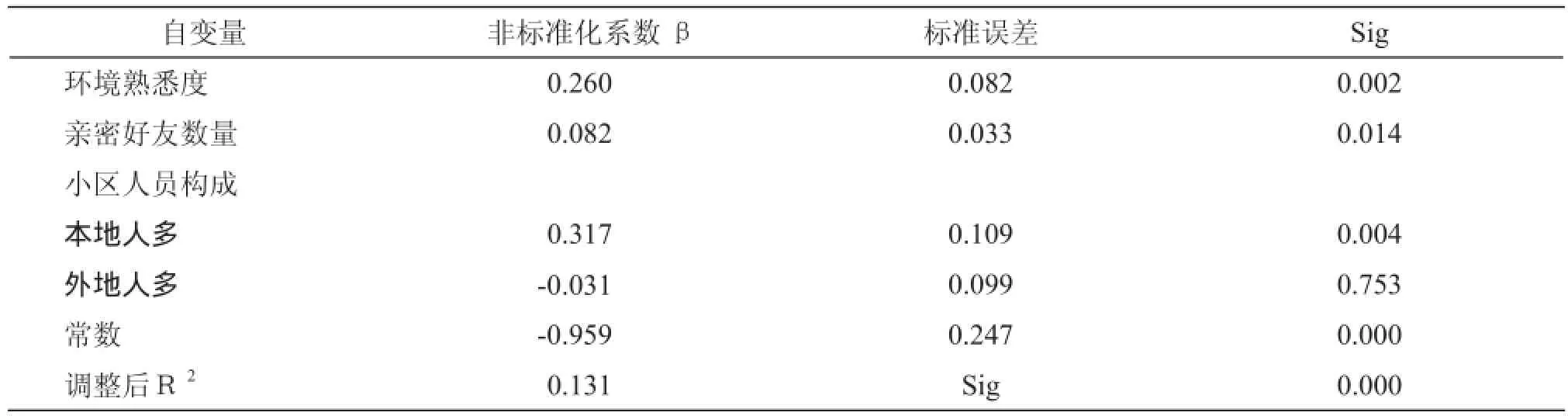

2.日常休闲空间环境感知影响流动儿童的社会融合

日常休闲环境是流动儿童日常休闲行为的空间载体[17],影响流动儿童与周边同龄人的接触和交流,如公园或小区内的绿地或免费健身器材等空间给流动儿童提供了与市民交流的机会,[18]对研究流动儿童的社会融合具有重要意义。文章将日常休闲环境感知的3个指标作为自变量,社会融合度为因变量,构建起线性模型,根据回归结果显示日常休闲环境感知对流动儿童的社会融合具有显著影响,见表2。首先,环境熟悉程度对流动儿童的社会融合具有显著影响,流动儿童对周边环境熟悉程度越高,越有利于促进流动儿童的社会融合,环境熟悉度的社会融合度回归系数为0.26,表明环境熟悉度提高一个单位,社会融合度将会提高0.26,对周边环境越是熟悉的流动儿童,其与空间的联系会更紧密,更能促进与城市的融合。其次,亲密好友数量会对流动儿童的社会融合有显著影响。流动儿童的亲密好友数量越多,流动儿童的社会网络就会越广,社会融合度就会越高。最后,居住小区的人员构成对流动儿童的社会融合有显著影响,与居住小区是本地人与外地人差不多为参照,居住在本地人为主的小区,流动儿童的社会融合度就会更高。相比于外来人口多的小区,居住在上海人较多小区的流动儿童,更容易接触到本地儿童,这种日常生活中的跨群体频繁接触有助于流动儿童嵌入当地初级群体生活当中,[19]在访谈中,流动儿童都普遍表示,经常与本地小孩一起玩能学到许多东西,也有助于实现与本地群体的融合。

表2 日常休闲空间环境对社会融合的影响

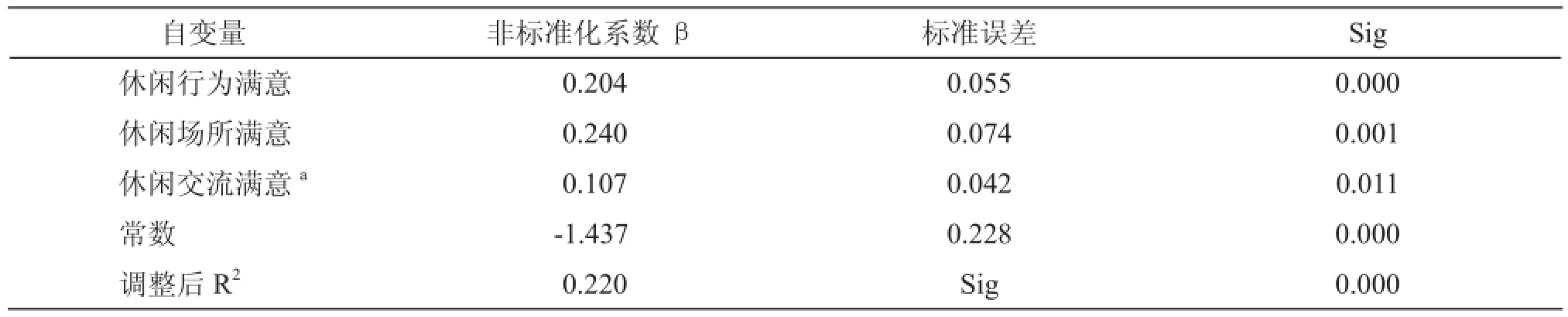

3.日常休闲行为满意状况影响流动儿童的社会融合

通过借鉴相关的休闲研究,本文在分析日常休闲行为满意状况对流动儿童社会融合的影响时,侧重从休闲活动满意、休闲场所满意及休闲交流满意3个变量来刻画日常休闲满意状况,运行结果表明,日常休闲满意状况显著地影响到流动儿童的社会融合,见表3。首先,休闲活动满意影响流动儿童的社会融合,对日常休闲活动越满意的流动儿童,社会融合度越高,对日常休闲活动的满意是迁入城市生活状况满意的重要体现,也能反映其对城市生活的适应,日常休闲活动满意度每提高一个单位,社会融合度便会提高0.20。其次,日常休闲场所满意影响流动儿童的社会融合,对休闲场所的满意度每提高一个单位,流动儿童的社会融合度便会提高0.24,休闲场所满意在一定程度反映出休闲娱乐设施等的优劣,研究发现开发区及周边地区休闲场所的数量较少,而且质量相对较差,流动儿童缺少舒适的日常场所,在问卷中“你觉得周边有可以玩的地方多吗?”的题目,选择“一般”和“很少”这两项的流动儿童达到69%。最后,休闲交流满意也会对流动儿童的社会融合具有显著的影响,休闲交流满意主要是考察流动儿童在与其他群体在日常休闲中的交流阻碍程度,可以反映与本地儿童交流时由于言语差异而影响到休闲满意状况,在采访中,流动儿童表示他们愿意和本地的孩子一起玩耍,可是听不懂上海方言,最终选择不与他们接触。研究表明,没有交流障碍的流动儿童,更加容易融合于周边社会,休闲交流阻碍每减少一个单位,即休闲交流满意每增加一个单位,社会融合度会增加0.10。

表3 日常休闲满意状况对社会融合的影响

四、结论与启示

本文从日常生活的视角,通过日常休闲体验来探讨流动儿童社会融合的影响,通过因子分析得出流动儿童的社会融合因子结构由社会交往、地方认同、自我身份和社会文化四个因子构成,通过各因子的方差贡献率为权重,计算得出流动儿童的社会融合度为62.87,超过一半,表明流动儿童的社会融合度处在一般水平。在各因子维度上,流动儿童的社会交往因子得分和地方认同得分较高,而自我身份因子得分较低,陷入自我认同的模糊化。各个因子内部之间差异性较大,特别是在自我身份和社会融合度上。

以日常休闲行为空间基本特征、日常休闲行为环境及日常休闲满意状况3个方面共10个变量为自变量,以社会融合度为因变量,进行线性回归分析。在日常休闲行为特征方面,以亲近自然型的休闲方式为参照,体育锻炼、社交及其他3种开放性休闲方式更有助于提高流动儿童的社会融合。休闲范围的大小对流动儿童的社会融合产生影响,日常休闲范围扩大到周边小区休闲的流动儿童比仅在自家休闲的流动儿童的社会融合度要高。到访市区休闲频率影响到流动儿童的社会融合,相对于一年一次,每个月进入市区休闲一次的流动儿童的社会融合度更高;因此,建议适当扩大流动儿童的日常休闲范围,改变其日常休闲行为的封闭性,相关部门还应积极搭建流动儿童与本地儿童交往平台,发挥群体间的“接触效益”,来消除彼此之间的偏见,促进流动儿童与上海儿童的融合。

在日常休闲环境感知方面,流动儿童对日常休闲的周边环境熟悉程度、在小区的亲密好友数量及小区人员构成都影响了流动儿童的社会融合。休闲活动、休闲场所及休闲交流等休闲行为满意状况对流动儿童的社会融合都具有显著影响。由于流动儿童尚处在成长的阶段,日常生活半径是其直接感知的重要来源,也是其社会融合的空间载体,为此,应优化外来人口集聚区周边的儿童娱乐设施、公共空间等社会公共资源配置,鼓励流动儿童与周边儿童构建良好的社会交往,改善居住区周边环境等,从随迁儿童的日常生活层面来促进流动儿童与城市社会的融合。

[1] 张文宏、雷开春.城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析[J].社会学研究,2008(05):117-141.

[2]教育部:全国义务教育阶段随迁子女达1277万人[EB/OL].http://www.edu.cn/ji_jiao_news_279/20140221/t20140221_1076462.

shtml, 2014.

[3] 赵延东、王奋宇.城乡流动人口的经济地位获得及决定因素[J].中国人口科学,2002(04):10-17.

[4] 刘庆.流动儿童城市社会交往探析——基于武汉市的实证分析[J].北京青年研究,2015(01):73-78.

[5] 范元伟.流动儿童与本地学生相互融合研究[J].当代青年研究,2008(06):23-28.

[6] 吴新慧.关注流动人口子女的社会融入状况——社会排斥的视角[J].社会,2004(09):10-12.

[7] 罗竖元.城市小区文化对农民工随迁子女城市融入的影响[J].中国青年政治学院学报,2014(02):8-14.

[8] 周皓.流动儿童社会融合的代际传承[J].中国人口科学,2012(01):70-81.

[9] 彭锳、易群、李珊.家庭环境与流动儿童的边缘化问题[J].教育与教学研究,2010(04):26-28.

[10] 王毅杰、梁子浪.试析流动儿童与城市社会的融合困境[J].市场与人口分析,2007(06):58-63.

[11] 刘娜.融入新阶层还是适应新生活——对农村流动人口社会融合的新探索[J].北京社会科学,2015(07):61-67.

[12] 曾守锤.流动儿童的社会适应:追踪研究[J].华东理工大学学报(社会科学版),2009(03):121-130.

[13] 黄继锋.日常生活与马克思主义——列斐伏尔的“日常生活批判”[J].教学与研究,2006(03):53-58.

[14] Henri Lefebvre .Critique of Everyday Life. Translator ,John Moore, [M] . London: Verso , 1991:14 .

[15] 唐雪琼、贾莲莲、朱竑.经济欠发达地区县级城镇居民休闲活动空间结构分析[J].热带地理,2005(04):384-388.

[16] 栗治强、王毅杰.掣肘与鼓励:农民工随迁子女城市社会融合机制研究[J].华东理工大学学报(社会科学版),2014(02):93-100.

[17] 柴彦威、塔娜.中国时空间行为研究进展[J].地理科学进展,2013(09):1362-1373.

[18] 史晓浩、王毅杰.流动儿童城市社会交往的逻辑——指向一种质量互释的混合研究[J].南方人口,2010(02):32-41.

[19] 马戎.民族社会学——社会学的族群关系研究[M].北京:北京大学出版社, 2004(03):201-210.

Impacts of Daily Leisure Activity on Social Integration of Migrant Children

Long Dingjiang Tao Yinhua

(Haikou Academy of Urban Planning & Design; East China Normal University)

Daily leisure activity is an important way for migrant children to interact and communicate with the living environment, and its characteristics and level of satisfaction may affect the process of migrant children into the city. The first-hand data is gotten through the investigation of migrant children in XX primary school, Minhang District, Shanghai. The results reveal that characteristics of daily leisure except activity companion, including mode, spatial scope and frequency of daily leisure activity, have influence on the social integration of migrant children. Daily leisure environment is the space carrier of leisure behavior, which significantly affects the social integration of migrant children. Daily leisure satisfaction is the result of the experience of children’s leisure behavior, which also impacts the social integration of migrant children to a certain extent.

Social Integration; Daily Leisure; Migrant Children

D432.7

A

1006-1789(2016)06-0071-06

责任编辑 曾燕波

2016-08-14

本文系2012年度国家自然科学基金“开发区建设与地方文化空间的重构”的研究成果,项目编号:41271170。

龙丁江,海口市城市规划设计研究院,助理规划师,主要研究方向为社会文化地理。陶印华,华东师范大学城市与区域科学学院,主要研究方向为儿童行为地理。