女性教育优势能否延续到劳动力市场

——基于高考成绩、本科学业表现和就业情况的分析

2016-05-18蔡蔚萍

蔡蔚萍

女性教育优势能否延续到劳动力市场

——基于高考成绩、本科学业表现和就业情况的分析

蔡蔚萍

(武汉大学社会学系)

高等教育领域的“女性教育优势”能否延伸到劳动力市场是一个现实问题。通过对6782名2010级本科生从入学到毕业期间的高考成绩、本科期间学业成绩以及就业情况的性别差异进行分析发现:女性的高考成绩优于男性;女性本科期间的外语成绩、体育成绩、公共必修课成绩、公共选修课成绩以及GPA均显著高于男性;在本科就业时,男性就业情况显著优于女性,其中,女性进入国有企业、机关的概率要显著低于男性。这说明“女性优势”仅体现在高考成绩和本科期间的学业表现,而在本科就业上并无“女性优势”。

女性教育优势;高考成绩;学业表现;就业;性别分层

一、研究背景与问题

三十余年来,女性教育优势已成为一种世界性的潮流,已引起诸多国内外专家学者以及政府的关注和重视。女性的教育优势指女性在入学机会、学业表现以及教育获得方面等其他诸多教育领域的优势。在入学机会上,美国自20世纪90年代中后期开始,25-29岁年龄群体中女性获得学士及其以上学位的比例超越了男性。[1]目前,美国男大学生和女大学生的性别比达到了1:1.29。北美、西欧、北欧、中东及俄罗斯,早在20世纪80年代初期,女大学生人数就已经超过男大学生人数;20世纪90年代,拉美及加勒比海地区也出现了大学生中女性人数的逆转。随后,阿拉伯和东亚地区也开始了这种趋势。[2]此外,在大洋洲也存在女性接受高等教育的比例高于男性。[3]在学业成绩方面,西方国家近年来的研究发现, 女性的教育成就逐渐高于男性,教育获得上的性别不平等持续降低。[4]

近十年来,中国社会女性在学校教育中的优势也越来越明显,女性的教育水平已有逐渐超过男性的趋势:在数量上,继1999年大学扩招后,女生在大学在校生中的比例由扩招之前的38.31%增长到2012年的51.35%,女生人数超过男生64.78万人。学习成绩上,自20世纪80年代以来,从小学阶段开始女生的学习成绩就普遍优于男生。已有证据表明,女生的语文和英语成绩要显著高于男性,而男女生的数学成绩却通常不存在显著差异。[5]到了20世纪90年代,女生们的成绩优势开始向初高中阶段延续。21世纪,高考成绩上女性也逐渐占优势。[6]进入大学后,相关研究也发现,女生的学业表现[7]甚至包括奖学金获得次数[8][9]也在不断超越男生。

教育的功能有两种:首先是教育个体如何做人;其次是改变不平等,决定个体的职业和社会地位,使个体拥有与其知识水准相对应的职业/工作。教育作为影响个体地位获得模型中的关键因素,是衡量个体在劳动力市场中位置的重要标准之一。随着女性在教育领域中越来越显著的优势,这一性别和教育领域的变迁趋势可能会对劳动力市场甚至是婚姻市场产生潜在影响,更有可能影响即存的性别政体。然而,关于这种女性教育优势的影响对其自身来说是积极的正面影响还是消极的负面影响?已有研究者发现:女性的教育优势并未对男性在劳动力市场上的优势地位造成冲击。相反,女性教育优势越明显,女大学生人数增长越快,导致女大学生就业越困难。[10]在高等教育入口处,女性的机会越来越多,高等教育过程中女性的优势越来越明显;而在高等教育的出口,女性却面临着就业越来越困难的窘境。越来越多的女大学生涌向劳动力市场,带来劳动力市场的性别结构分化严重。用人单位与雇主为了维持原有的男多女少的性别格局,不得不选择同等能力和条件中的男性应聘者,甚至会放弃能力和条件更为优秀的女性。在教育领域处于优势地位的女性,在面对劳动力市场中“优先录取男性”的男性保护政策中处于劣势地位,其竞争力远不如同等能力和条件的男性。此外,与女大学生就业困境相伴随的是“生育陷阱”“玻璃门槛”与“女性早退”。在其他因素一致的情况下,女大学生的就业机会大约只有男大学生的87.7%。[11]文东茅也发现,女大学生的就业落实率普遍低于男大学生。[12]即使男女两性拥有相同的教育水平,女性在职场的晋升中仍然处于劣势地位。[13]

综上所述,已有研究用众多数据和描述分析为我们呈现了当前国际、国内教育领域女性在数量和“质量”上的优势,然而这种优势却在进入劳动力市场后销声匿迹了,甚至是成为就业的绊脚石。鉴于个体学业成绩对个体人生轨迹的重要影响以及出于对缓解教育中性别差距的公平性的考虑,学业成绩的性别差距一直是学者和政策制定者热议的话题。

以往的研究大多建立在既有碎片式数据上的描述分析,鲜有研究关注高等教育领域内学业成绩、就业情况的性别差异,以及在控制了高考成绩、生源地、政治身份、本科学业表现、学科背景和民族等因素后,高等教育领域内的性别差异是否仍然显著?此外,对于女性教育优势在劳动力市场能否得到延续的研究也是建立在描述性分析和解释上。作为高等教育的三大关键点,入口、过程以及出口是个体生命轨迹中重要的环节,其中,高考、升学和就业对于个体来说至关重要,是其生命轨迹中的转折点。对于女性在高等教育领域内的优势,以及在进入劳动力市场后这种优势能否得到延续的分析应当建立在生命历程的纵观性视角基础上。女性在高等教育领域的优势及其进入劳动力市场是一个动态的连续性过程,但以往的研究大多将其割裂开来分析。本研究试图采用本科生从大学入学到大学毕业的纵向历时性数据,基于高考成绩、本科学业表现以及本科就业等数据,以纵贯性视角研究在高等教育入口、过程及其出口方面女性的优劣势,打破以往的“静态”研究成规,利用生命历程理论研究范式,将本科生入学、本科学习及其就业问题置于生命历程理论的整体脉络中加以理解。

二、数据来源与研究方法

本研究使用的数据来自W大学2010级6782名本科生的综合信息,包括入学时基本情况、成绩、外语水平和就业类别等信息。W大学作为全国的重点高校,其本科生的学业表现及其就业问题更能反映当前高等教育入口、过程和出口处存在的性别失衡问题,选择它的本科生作为研究样本,具有实践上的合理性。

被解释变量包括高考成绩、获得奖学金次数、本科期间学业成绩以及就业类型。其中,高考成绩取对数处理;获得奖学金次数分别为1-4次;本科期间学业成绩包括外语成绩、体育成绩、公共必修课成绩、公共选修课成绩以及GPA;就业类型包括机关、部队、国家和地方基层项目;升学、出国出境;事业单位;企业;自主创业、自由职业。由于军队对男性有特殊需求,在此考虑性别差异会产生偏差,因此,我们删除了就业类型为部队的53个样本;此外,我们将升学、出国出境和待就业相关样本剔除,最后综合为四种就业类型:国企机关、事业单位、企业、自由职业。其中企业组为参照组。另外,为了测量男女两性在就业与否上的差异,我们将毕业去向处理为一个虚拟变量,就业(机关、国家和地方基层项目,事业单位,企业,自主创业,自由职业)=1,未就业(升学、出国出境、待就业)=0。

核心自变量为性别虚拟变量,将女性赋值为1,男性赋值为0。

控制变量包括:生源地(城镇=1,乡村=0);民族(汉族=1,少数民族=0);政治身份(党员=1,非党员=0);高考成绩(取对数);科研项目情况(有=1,没有=0);外语水平(过CET=1,没有过=0);GPA(分为三个区间:1.41-3,3.01-3.5,3.51-4.其中1.41-3为参照组);获得奖学金次数(连续性变量);学科背景(人文科学、社会科学、工学、理学、信息学,其中人文科学为参照组)。

三、分析结果

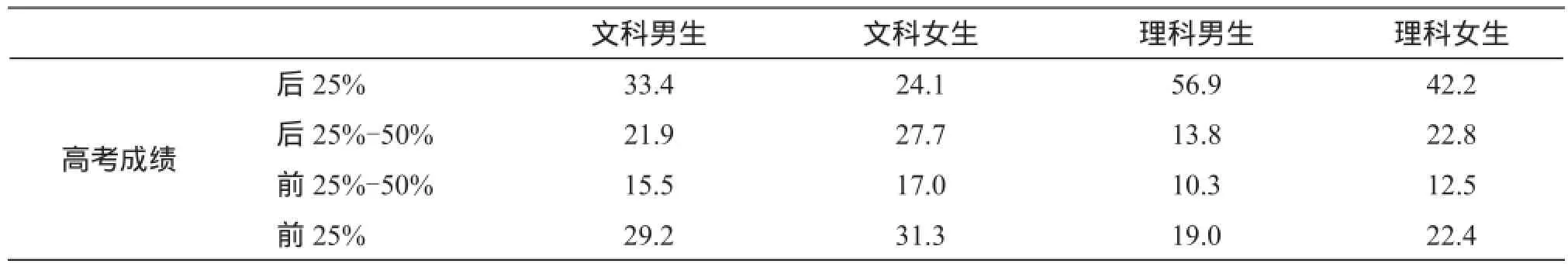

(一)高等教育入口:高考成绩

调查数据显示,文科生中女生的高考成绩优于男生:女生在高考成绩排名前25%、前25%-50%的比例都高于男性,分别高出2.1%、1.5%;在高考成绩排名后25%-50%的比例也高出男生5.8%;而男生在高考成绩排名后25%的比例远远超过女生9.3%。理科生中女生的高考成绩也要优于男生:女生在高考成绩排名前25%、前25%-50%的比例都高于男性,分别高出3.4%和2.2%;在高考成绩排名后25%-50%的比例也高出男生9%;而男生在高考成绩排名后25%的比例远远超过女生14.7%。

表1 文理科高考成绩的性别差异(%)

(二)高等教育过程:本科学业表现

1.女性获得奖学金次数显著高于男性

表2中的模型1、2的性别系数为正数(P<0.001),说明本科期间奖学金获得情况存在显著的性别差异,女性获得奖学金的次数要高于男性。模型2在控制了生源地、民族、政治身份、高考成绩和科研项目等因素后,女性获得奖学金的次数要显著高于男性。生源地与民族对奖学金获得次数并无显著影响;党员获得奖学金的次数要高于非党员;高考成绩越好,其获得奖学金的次数越多;有科研项目的学生其获得奖学金次数要高于没有科研项目的学生。

表2 性别对获得奖学金次数的回归分析

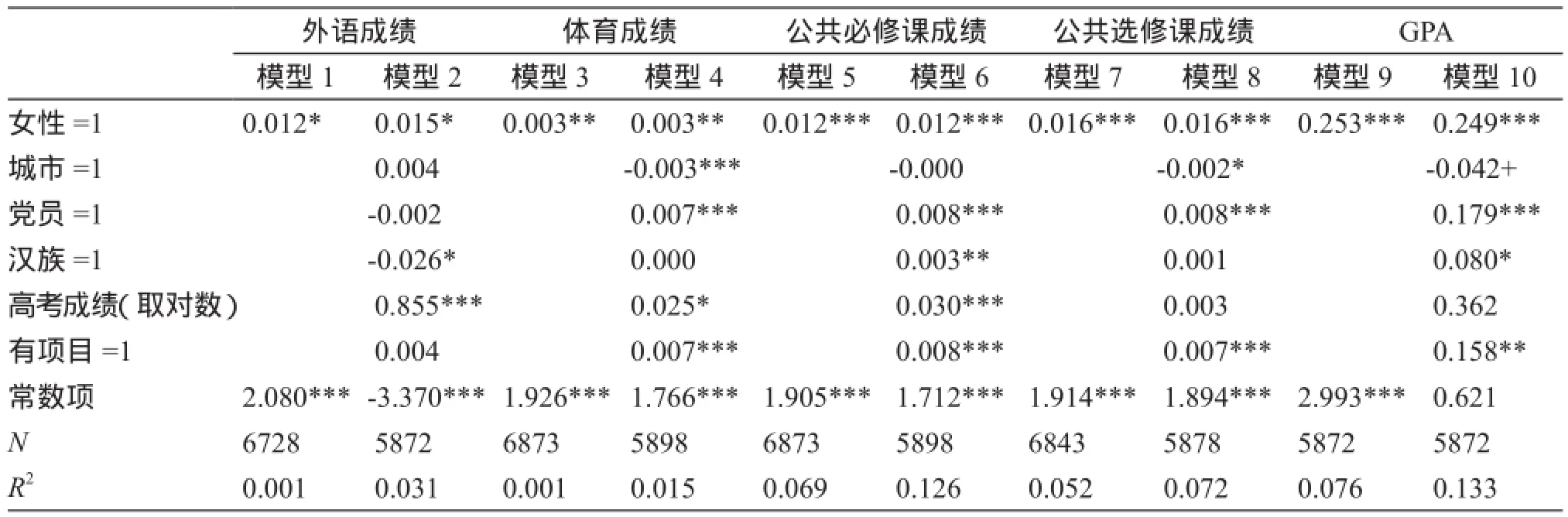

2.女生的学业成绩显著高于男生

表3 中的模型1、3、5、7、9均表明性别对本科生的英语成绩、体育成绩、公共必修课成绩、公共选修课成绩以及总的GPA均有显著影响,也就是说本科期间女生的学业成绩是显著高于男性的。为了检验这一结果的真实性,鉴于学生的生源地来源、是否党员、少数民族或者是汉族都有可能对本科生的学业成绩产生影响,我们在模型中加入了生源地、政治身份、民族变量;此外,我们还控制了高考成绩以及在学期间参与科研项目的情况来预测性别对学业成绩的影响。模型2表明,在控制了生源地、政治身份、民族、高考成绩和项目参与情况等因素的情形后,性别对外语成绩有显著影响(女性高于男性)。模型4表明,在控制了生源地、政治身份、民族、高考成绩和项目参与情况等因素的情形后,性别对体育成绩有显著影响(女性高于男性)。模型6表明,在控制了生源地、政治身份、民族、高考成绩和项目参与情况等因素的情形后,性别对公共必修课成绩有显著影响(女性高于男性)。模型8表明,在控制了生源地、政治身份、民族、高考成绩和项目参与情况等因素的情形后,性别对公共选修课成绩有显著影响(女性高于男性)。模型10表明,在控制了生源地、政治身份、民族、高考成绩和项目参与情况等因素的情形后,性别对本科生GPA有显著影响(女性高于男性)。

其中,生源地对体育成绩、公共选修课成绩和GPA都有显著的负面影响,也就是来自农村的本科生其体育成绩、公共选修课成绩和GPA都要显著高于来自城市的学生;而学生是党员与否这一因素对除了外语成绩之外的其他成绩(包括GPA)都有显著的正面影响,即党员的其他成绩均要高于非党员;汉族学生的英语成绩显著低于少数民族学生,这是一个值得思考的问题。此外,汉族学生的公共必修课成绩和GPA显著高于少数民族学生;我们还发现,高考成绩越高,其本科期间的英语成绩、体育成绩和公共必选修课成绩均越好,但是高考成绩对公共必修课成绩和GPA并无显著影响;而学生在本科期间的科研项目参与情况对其体育课成绩、公共选修和必修课成绩以及GPA均有显著的正面影响。

表3 性别对本科学业表现影响的回归结果

(三)高等教育出口:就业

男女毕业生在毕业去向问题上最本质的区别体现在升学和出国出境方面,女生升学、出国出境的比例为61.8%,高于男生14个百分点;而男生进企业的比例(33.5%)要高于女生11.2个百分点;男生进国企机关的比例以及进入事业单位的比例均要高于女生;男生自主创业、自由职业的比例略高于女生;相反,在待就业人数比例上女生要比男生高。暂不论升学、出国出境的情况,总体来说男毕业生就业情况是要优于女毕业生的。我们采用的多项逻辑斯蒂回归模型数据见表4(就业去向的参照组为企业、就业与否的参照组为就业)。

1.国企机关

在其他条件一致的情形下,男性有显著的进国企机关优势。男性进国企机关的优势比女性高73.8%(0.262-1=-0.738,P<0.001)。这与上文“男生进国企机关的比例以及进入事业单位的比例均要高于女生”描述性分析结果相符合。另外,与GPA在1.4-3区间的相比,GPA在3.01-3.5区间的学生更有可能进入国企机关;相对于没有科研项目的学生,有科研项目的学生进入国企机关的优势比低35.5%(0.645-1=-0.355,P<0.1);工学背景的学生比社会科学背景的学生进入国企机关的优势比高55%(1-0.45=0.55,P<0.001)。

2.事业单位

女性进事业单位的概率显著小于男性。在其他条件一致的情形下,女性进入事业单位的优势比男性低48.6%(0.514-1=-0.486,P<0.001);社会科学背景的学生进入事业单位的概率显著小于人文科学的学生。

3.自由职业

女性从事自由职业的概率与男性并无显著差异。但是,与非党员相比,党员学生更不倾向于从事自由职业;获得奖学金次数越多,越不倾向于从事自由职业;在学科背景上,社会科学背景学生从事自由职业的优势比要比人文科学背景的学生低68.5%(0.315-1=-0.685,P<0.001)。

4.就业与否

为了预测男女学生在就业与否上的性别差异,我们以就业与否为因变量,性别作为核心变量,模型估计的结果显示:本科毕业生就业的性别差异通过了统计显著性检验。女性有显著的就业劣势:与男性相比,女性就业的优势比比男性低84.5%(0.155-1=-0.845,P<0.001)。

另外,生源地为城镇的学生就业的优势比要比农村的学生低85.2%(0.148-1=-0.852,P<0.001),这说明,来自城镇的学生毕业后更倾向于升学、出国以及待就业。GPA区间3.51-4要比GPA区间位于1.41-3的学生更不倾向于就业;获得奖学金次数越多越不倾向于就业;通过CET6的学生要比没有通过的人更不倾向于就业;相对于人文科学背景,社会科学和工学背景的学生更倾向于就业。

表4 性别对就业去向、就业与否的影响

四、结论与思考

通过分析W大学6873名2010级本科生从入学到毕业的纵向数据,从个体生命历程角度出发,分析高等教育的入口、过程以及出口三个阶段的性别与成绩的差异,试图验证女性教育优势是否存在于高等教育领域,以及这种优势能否延续到高等教育的出口——劳动力市场的入口处。与已有的研究不同,本研究充分利用一个纵向的连续数据分析本属于动态连续的主题——女性教育优势及其在劳动力市场的演变。研究发现:在高等教育入口处,女性在高考成绩上已具有显著优势。在高等教育过程中,本科期间的学业发现,女性显著优于男性:在控制了其他条件的情况下,女性的英语成绩、体育成绩、公共必修课成绩、公共选修课成绩以及GPA均显著高于男性;女性获得奖学金的次数也显著高于男性。这与以往的研究相符合。虽然成绩并不是衡量高等教育质量的最好标准,但是我们可以从中发现,在同等条件下,女性的学业成绩及其表现比男性更为出色,这也回答了我们在文章伊始的疑问:女性在高等教育领域内的教育优势得到验证。在高等高教育的出口处,我们发现:女性除了在升学、出国出境这一去向上占据优势,其他就业去向诸如国企机关、事业单位、企业、创业及自由职业上男性的比例均高于女性。与此同时,我们还验证了进入不同部门就业机会的性别差异问题,结果与上述描述性研究结果相符合:相对于进入企业,女性进入国企机关和事业单位的概率要显著小于男性,这与黄楠等人基于某大学2012-2014届毕业生数据研究结果相符合[14];另外,在就业与非就业的选择上,女性就业的概率也要显著小于男性。以上结论说明:在高等教育的出口,也就是劳动力市场的入口,女性在进入优势部门行业的概率以及就业的概率上要显著劣于男性的。因此,我们得出:尽管女性在高等教育过程中拥有显著的教育优势,但是这种优势并不能延续到劳动力市场。

得益于政府和众多学者长期致力于缓解和消除教育过程中的性别不平等、提高女性的受教育机会,以及伴随着教育扩招政策,精英教育向大众教育转变,高校中女学生的数量逐渐增加,并一度超越男生的数量。与此同时,学校授予的知识是社会意识的产物,这些经过精确挑选的知识适合女性学习,女性与生俱来的对教育环境的较好适应能力和对文化知识的吸收能力,使得其在高等教育中占据学业表现上的优势。[15]另外,生育政策和生育率问题也为我们解释女性教育优势做出了贡献。整个社会的低生育率环境,使得女性在教育上受惠很多。伴随独生子女政策而来的是生育率的急骤下降,男女两性受教育机会相对较为均衡,受教育机会逐渐赶超男生。较之于教育机会性别不平等时代,此时女性的受教育机会相对提升了一大截。

劳动力市场却对复杂社会背景和条件下演化而来的女性教育优势无动于衷,甚至更为严厉地将女性排斥在劳动力市场之外。劳动力市场对女性的歧视分为有形和无形两种。有形的歧视体现在女性除了承担工作者的角色外,女性还承担着与生俱来的生育者的角色。对于中国女性来说,对工作的专注程度在某些特定阶段会受到生育的冲击。这必然使得女性需要花费更多的精力和时间在工作和家庭之间徘徊。生育与哺乳使女性必须依赖于用人单位或雇主的生育福利来维持工作与家庭的双重角色。由于生育福利的有限性必然导致用人单位或雇主更加青睐对生育福利需求相对较少的男性。生育行为以及家务工作并不具有市场价值,所以聘用能够带来市场价值的男性是市场主体最经济的选择,这也导致很多女大学生在初次入职即被排除在劳动力市场之外。尽管她们具备优于男性的学业表现,甚至是工作能力等其他条件,但是这些优势并无法改变其生育责任所带来的无形束缚。无形歧视是劳动力市场分工的结果。劳动力市场被各种制度规则所分割,这些结构化、制度化的因素造成了职业的性别区隔:具有同等特征的男性个体却可以进入高级劳动力市场;女性劳动力多被局限于次级劳动力市场中,由于更高的就业门槛,使得女性几乎被隔绝于高级劳动力市场之外。这也就解释了男女两性在竞争某些优势性工作时,如果女性想要获得工作机会,那么她们就要比共同竞争的男性付出更多的努力和代价。女性无疑需要具备比男性更高的条件。

就目前社会发展的趋势来说,在未来的很长一段时间内女性较男性相比依然会保持着很强的教育优势。女性在教育领域的优势地位和女性在劳动力市场中的被动处境,也是一个值得长久关注的议题。按照布劳邓肯的经典地位获得理论,教育是个体获得社会地位的重要条件。然而,在今天我们却要反思在教育与地位获得中的性别分层关系。女性在劳动力市场的竞争之中不但不会享有由教育优势而衍生出的竞争优势,反而还会因此而处在不利地位,那么在高等教育领域占据优势的女性该何去何从?女性教育优势在劳动力市场得不到应有的匹配会带来以下后果:首先,女大学生就业难是一个不争的事实。随着高等教育领域内女性数量和质量的提升,必然会造成劳动力市场的性别失衡,女大学生面临比男大学生更高的就业门槛。其次,会造成越来越多的女大学生用升学回避就业,缓解就业压力。然而高学历让女性在劳动力市场如虎添翼还是适得其反?第三,女性人才资源的浪费。教育的直接目的就是将知识转化为生产力,受到高等教育的女性因缺乏工作机会与工作平台而无法施展才能,难以在社会生产中实现价值。第四,高教育水平女性退出劳动力市场。无论是毕业后还是生育子女后选择退出劳动力市场的女性的比例在逐年上升。一旦大量的高教育水平女性回归家庭,这又将加剧劳动力市场上性别歧视的恶性循环。第五,女性教育优势也会掀起婚姻市场失衡的巨浪。高知识分子女性坚守的向上配对的婚姻文化势必与传统的“男强女弱”匹配模式相冲突,优秀男性资源匮乏的现实使得相当一部分受过较高教育的女性沦为“剩女”,也在一定程度上推迟了当代中国男女青年的婚育年龄,甚至使得夫妻间的年龄差距越来越大。

当然,女性的教育优势给传统性别模式所带来的冲击远不止这些,随着高等教育的大众化和二胎政策的全面放开,男女两性在教育和劳动力市场上面临的博弈还将持续。为了缓解这种性别模式变化所带来的社会冲击,首当其冲是要揭示女性教育优势无法延续到劳动力市场的发生机制。女性尤其是受过高等教育的女性不应被排斥在主流劳动力市场之外,这是我们接下来的研究重点。生育这个至关重要且伟大的任务与责任,不应由女性独臂支撑,需要男性乃至整个社会与国家共同承担。政策制定者们也要充分意识到,女性教育优势向就业优势的转化离不开健全的生育保障,生育福利的承担者不应只是用人单位和雇主,而应扩展到国家和政府部门。

[1] U.S. Department of Education. 2015. National Center for Education Statistics. The Condition of Education 2015, NCES 2015-144. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

[2][6][10] 李春玲.“男孩危机”“剩女现象”与“女大学生就业难”——教育领域性别比例逆转带来的社会性挑战[J].妇女研究论丛,2016(02):33-39.

[3] OECD (2013), Education at A Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing[EB/OL]. http://dx.doi.org/10.1787/Eag-2013-En.

[4] Giddens.Anthony .Sociology[M] .5th ed.Cambridge :Polity Press,2006.

[5] PISA.Equally prepared for life:how 15-year-old boys and girls performed in school[M],2009.

[7] 岳昌君.高等教育与就业的性别比较[J].清华大学教育研究,2010(06):74-81.

[8] 李文道、孙云晓、赵霞.中国大学生国家奖学金获奖者的性别差异研究[J].青年研究,2009(06):39-45.

[9] 李文道、赵霞.男孩危机——一个众多研究数据支撑起的事实[J].中国青年研究,2010(11):10-16.

[11] 廖克玲.浅析女大学生就业难现状的原因及对策[J].教育与职业,2006(03):60-61.

[12] 文东茅.我国高等教育机会、学业及就业的性别比较[J].清华大学教育研究,2005(05):16-21.

[13] 秦广强.职业晋升中的性别不平等——基于CGSS2006数据的分析[J].社会学评论,2014(03):78-87.

[14] 黄楠、谭娅、封世蓝.高校毕业生就业状况及性别差异——基于某高校就业数据的实证研究[J].经济科学,2015(04):21.

[15] 黄超、吴愈晓.中学生教育期望的性别差异:表现与成因[J].江苏社会科学,2016(04):121-132.

Can the Advantages of Female Education be Extended to the Labor Market?-Analysis Based on the College Entrance Examination Scores, Undergraduate Academic Performance and Employment Situation

Cai Weiping

(Department of Sociology,Wuhan University)

Whether the advantages of female education in the field of higher education can be extended to the labor market is a very important problem.Through the analysis of college entrance examination scores,undergraduate academic performance and employment situation among 6782 undergraduates of grade 2010 from admission to graduation, it was found that female’s college entrance examination score washigher than that of male, and female significantly performed better than male in foreign language achievement, physical exercise, compulsory public courses, selective public courses and GPA. However, male’s employment situation was much better than that of females, and the possibility for female’s entering the state-owned enterprise, the organization was significantly lower than the male.This shows that the female advantage is only reflected on the college entrance examination scores and undergraduate academic performance, but there is no female advantage in the undergraduate employment.

the Advantage of Female Education; College Entrance Examination Score; Academic Performance; Employment; Gender Stratification

D432.7

A

1006-1789(2016)06-0052-07

责任编辑 曾燕波

2016-09-11

蔡蔚萍,武汉大学社会学系,主要研究方向为教育社会学。