200~250km/h动车组车轴钢CCT曲线及末端淬透性试验研究

2016-05-16刘鑫贵汪开忠

刘鑫贵, 吴 毅, 孙 维, 汪开忠

(1.中国铁道科学研究院 金属及化学研究所,北京 100081;2.马鞍山钢铁股份有限公司 技术中心,安徽 马鞍山 243003)

世界范围内高速动车组车轴所用材料均为优质中碳 钢 和 高 强 度 合 金 钢[1-2],其 型 号 主 要 有30NiCrMoV12、30CrNi3、EA4T(25CrMo4)、XC30、S38C等。我国高速动车组车轴基本上来自进口,国内尚属空白。随着我国高速铁路列车速度进一步提高,直接关系到铁路运行安全的铁路列车关键部件之一的车轴性能引起了人们更多的关注。由于车轴的力学性能主要通过钢的化学成分及后续热处理工艺保证,因此正确选用钢材和制订热处理工艺非常重要。近年来,我国也开展了这一领域的研究工作[3-4]。

连续冷却转变曲线是调整钢的化学成分,制定热处理工艺的重要理论依据[5]。淬透性是钢的一种重要特性,指钢淬火时获得马氏体的能力。钢的淬透性是正确选用钢材和制订热处理工艺的重要依据之一。本文采用热膨胀法和末端淬火方式研究了200~250 km/h自主化替代实验动车组车轴用Cr-Ni-Mo系合金钢连续冷却转变曲线和末端淬透性曲线,并采用末端淬透性曲线数学模型对检验结果进行了分析[6-10],为进一步优化实验动车组车轴合金钢成分及热处理工艺奠定了基础。

1 实验材料及方法

实验钢采用“电炉+(LF+RH)炉外精炼+连铸+轧制”工艺生产,其化学成分见表1。在车轴1/2半径位置取热膨胀试样,试样尺寸见图1(a)。采用日本进口的Formaster-Ⅱ型热膨胀仪用热膨胀法测定连续冷却转变曲线(CCT)。试样首先加热至900℃,升温速度为10℃/s;然后保温10min,待全部奥氏体化后再连续冷却,冷却速度为0.05~10℃/s;然后在焊接热电偶处将试样锯开,测试该部位的维氏硬度值并在光学显微镜下观察分析该位置的金相组织。将试样冷却时膨胀-温度原始数据绘制出膨胀-温度曲线,再用切线法确定相变开始点温度及结束点温度,以温度为纵坐标,时间对数为横坐标,将相同性质的相变开始点和结束点分别连成曲线,并检测不同冷却速度下的最终组织和维氏硬度值及马氏体转变的起始温度(Ms)、马氏体转变结束温度(Mf)、珠光体向奥氏体转变开始温度(Ac1)、铁素体向奥氏体转变结束温度(Ac3)。

表1 实验钢化学成分

在车轴边部取两个端淬末端淬透性试样毛坯(30mm圆棒),经正火处理(加热到930℃保温60 min,在空气中冷却)。热处理后的试样精加工成图1(b)所示试样。末端淬透性实验在EQM-2000-2型端淬实验机上进行,实验过程依据文献[11]进行,采用淬火处理工艺:(930±10)℃×1h;淬火水温:(20±5)℃。

图1 试样加工图(单位:mm)

在淬火后的端淬试样上磨制出2个深度为0.4~0.5mm互相平行的平面,并平行于轴线方向,然后在这2个平面上,从距淬火端面1.5mm开始测量第一点洛氏硬度值,第二点为距淬火端面3mm处,以后每个测点间隔2mm,直至距淬火端面50mm处。硬度测量在HP-250型洛氏硬度计上按文献[12]进行,载荷为1 500N,然后根据上述数据绘出实验钢的端淬曲线。

在端淬后的试样上,选取不同冷却速度的部位切割出长10mm的小圆柱试样,制成金相试样,进行显微组织形貌观察并对典型组织拍照。

2 实验结果与分析

2.1 热膨胀实验结果与分析

图2 实验钢的CCT曲线

测定的实验钢CCT曲线见图2,相变点见表2。可见,实验钢的Ac3为815℃,Ac1为760℃,Ms和Mf分别为356℃和215℃。对不同冷却速度CCT试样的组织观察见图3,硬度测量见图4。由此可见,当冷却速度达35℃/s时,可获得全马氏体组织;当冷却速度低于约3.5℃/s时,试样中无马氏体转变发生;当冷却速度低于约1.5℃/s时,试样中即有先共析铁素体和珠光体析出;当冷却速度低于约0.15℃/s时,试样组织为铁素体+珠光体,即不再发生贝氏体转变。

表2 实验钢的相变点测定结果 ℃

图3 不同冷却速度下实验钢CCT试样的金相微观组织

图4 实验钢的硬度随冷却速度的变化

2.2 末端淬透性实验结果与分析

末端淬透性硬度分布见图5,由图5可见,在末端淬火时,距淬火端面距离d不同试样冷却速度是明显不同的,在距淬火端表面约10mm以内,硬度变化较小;此后随着距淬火端面距离的增加,硬度明显单调降低;在距淬火端面距离40mm以后,硬度变化趋于平缓。

图5 端淬试样硬度分布

在端淬不同位置观察试样的金相微观组织见图6。由图6可见:(1)距淬火端面3mm处组织为马氏体+少量上贝氏体,其对应HRC为49;(2)距淬火端面13、25mm处组织为马氏体+贝氏体,其对应HRC分别为43、35;(3)距淬火端面35mm处组织为贝氏体,其对应 HRC为31;(4)距淬火端面45、60mm 处组织为贝氏体+铁素体+珠光体,其对应HRC分别为31、29。因此,在距淬火端面10~40mm之间正是由于马氏体量急剧降低导致硬度下降明显,而在距淬火端面10mm以内,贝氏体量相对较少,组织以马氏体为主,导致硬度下降不明显;而在距淬火端面40 mm以后,组织中虽然有一定量的铁素体和珠光体组织,但整体以贝氏体为主,导致硬度变化不明显。

图6 端淬试样不同部位的金相微观组织形貌

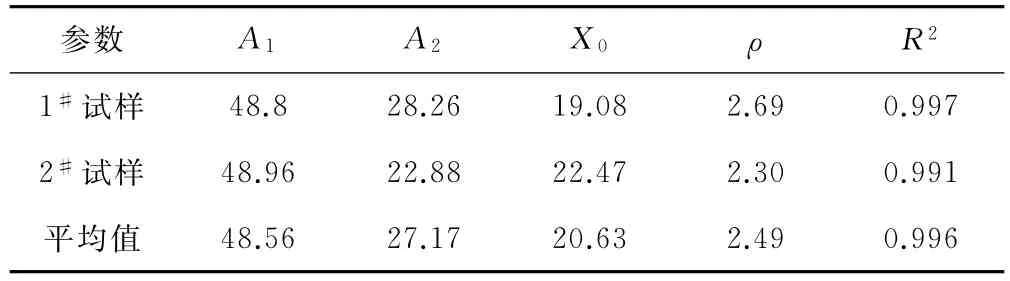

2.3 端淬曲线的数学模型

文献[13]提供了一种末端淬透性模型,其数学表达式为

式中:y为端淬硬度;x为端淬距离;A1为端淬曲线最高硬度;A2为端淬曲线最低硬度;x0为淬透性系数;ρ是参数。

本研究工作在此模型的基础上,采用非线性拟合程序对实验数据进行多次拟合,得出200~250km/h实验动车组车轴钢端淬曲线数学模型,有关拟合参数的汇总见表3。根据图5中的实验数据得到的端淬曲线及拟合曲线见图7,模拟结果(R2值)显示实验值与通过数学模型拟合的曲线吻合良好。

表3 实验钢有关拟合参数

图7 实验钢端淬曲线及其拟合曲线

3 结论

(1)测试了一种用于200~250km/h动车组自主化替代实验的Cr-Ni-Mo合金系的动车组车轴合金钢CCT曲线,实验钢的Ac3为815℃,Ac1为760℃,Ms和Mf分别为356℃和215℃。

(2)材料的CCT曲线结果表明:当冷却速度达35℃/s时,可获得全马氏体组织;当冷却速度低于约3.5℃/s时,试样中无马氏体转变发生;当冷却速度低于约1.5℃/s时,试样中即有先共析铁素体和珠光体析出;当 冷却速度低于0.15℃/s时,试样组织为铁素体+珠光体,即不再发生贝氏体转变。

(3)材料的淬透性实验结果表明,实验钢端淬样在近表面约10mm以内,硬度变化较小;此后随着距淬火端面距离的增加,硬度单调降低明显;在距淬火端面距离40mm以后,硬度变化趋于平缓。

(4)在已有数学模型的基础上建立了实验车轴钢的端淬曲线数学模型,实验值与通过数学模型拟合的曲线吻合良好。

参考文献:

[1]吴毅,刘鑫贵,项彬,等.重载铁路货车用LZ45CrV车轴综合性能试验研究[J].中国铁道科学,2015,36(2):69-73.WU Yi,LIU Xingui,XIANG Bin,et al.Experimental Study on the Comprehensive Performance of LZ45CrV Axle Steel for Heavy Haul[J].China Railway Science,2015,36(2):69-73.

[2]王树青,周振国,詹新伟.车轴感应淬火技术研究[J].金属热处理,2001,26(8):31-34.WANG Shuqin,ZHOU Zhengguo,ZHANG Xinwei.Study on Induction Hardening of Train Axle[J].Heat Treatment of Metal,2001,26(8):31-34.

[3]ZUROB H S,HUTCHINSON C R,BRECHET Y,et al.Rationalization of the Softening and Recrystallization Behavior of Micro Alloyed Austenite using Mechanism Maps[J].Materials Science and Engineering A,2004,382:64-81.

[4]王梦,王起江,余大江,等.LZ45CrV车轴钢热处理工艺研究[J].热加工工艺,2013,42(12):225-228.WANG Meng,WANG Qijiang,YU Dajiang,et,al.Research on Heat Treatment Process for LZ45Crv Axle Steel[J].Hot Working Technology,2013,42(12):225-228.

[5]陈朝阳,周清跃,张银花.试验用贝氏体钢轨钢连续冷却曲线的测定及组织特征[J].铁道学报,2005,27(3):35-39.CHEN Zhaoyang,ZHOU Qingyue,ZHANG Yinhua.Determination of CCT Curves and Characteristics of Microstructure of Testing Bainitic Rail Steels[J].Journal of the China Railway Society,2005,27(3):35-39.

[6]贾国平.钢的过冷奥氏体转变曲线数值化方法研究[J].铁道学报,1997,19(3):124-128.JIA Guoping.Research on Numeration of Continuous Cooling Austenitic Transformation Curve of Steel[J].Journal of the China Railway Society,1997,19(3):124-128.

[7]林慧国,傅代值.钢的奥氏体转变曲线—原理、测试及应用[M].北京:机械工业出版社,1988.

[8]XU G,WANG L,LI S,et al.Hot Deformation Behavior of EA4Tsteel[J].Acta Metallurgica Sinica (English Letters),2012,25(5):374-382.

[9]BAKER T N,PROCESSES T N .Microstructure and Properties of Vanadium Micro-alloyed Steels[J].Materials Science and Technology,2009,25(9):1 083-1 107.

[10]张银花,詹新伟,周清跃.CrNb低合金热轧轨组织和性能研究[J].铁道学报,2002,24(3):27-31.ZHANG Yinhua,ZHAN Xinwei,ZHOU Qingyue.Study on Microstructure and Mechanical Properties of CrNb Micro-alloy Rail[J].Journal of the China Railway Society,2002,24(3):27-31.

[11]全国钢标准化技术委员会.GB/T 225—2006钢淬透性的末端淬火试验方法(Jominy试验)[S].北京:中国标准出版社,2007.

[12]全国钢标准化技术委员会.GB/T 230—91金属洛氏硬度试验方法[S].北京:中国标准出版社,2007.

[13]边书.高铁用25CrMo车轴钢淬透性的研究[D].沈阳:沈阳理工大学,2012.