限制从何而来

——二项式定理的教学设计与反思

2016-05-15江苏省南京市江宁高级中学张格波

☉江苏省南京市江宁高级中学张格波

限制从何而来

——二项式定理的教学设计与反思

☉江苏省南京市江宁高级中学张格波

数学是思维的体操,数学的价值之一是帮助学生提升理性思维的能力.通俗的说,就是数学让学生变得聪明,但教学现实中,很多时候没有实现这一目标,为什么呢?原因就在于教师会不自觉地对学生的思维进行限制,而不自知,限制从何而来?在二项式定理教学之后,通过同伴的提醒,笔者似乎醒悟了一些.

一、一帆风顺的试水课

1.布置课前探究

(1)一一展开下列各式,然后再合并:(a+b)2,(a+ b)3,(a+b)4.

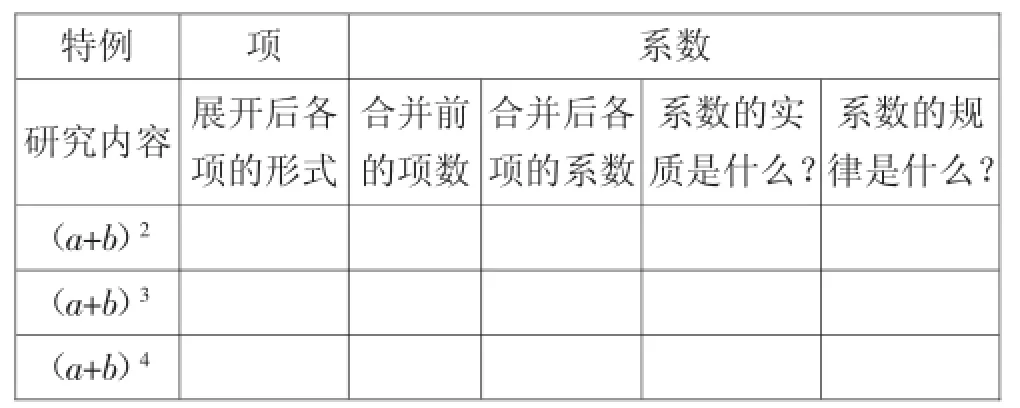

(2)填写下表:

特例项系数研究内容展开后各项的形式合并前的项数合并后各项的系数系数的实质是什么?系数的规律是什么?(a + b)2(a + b)3(a + b)4

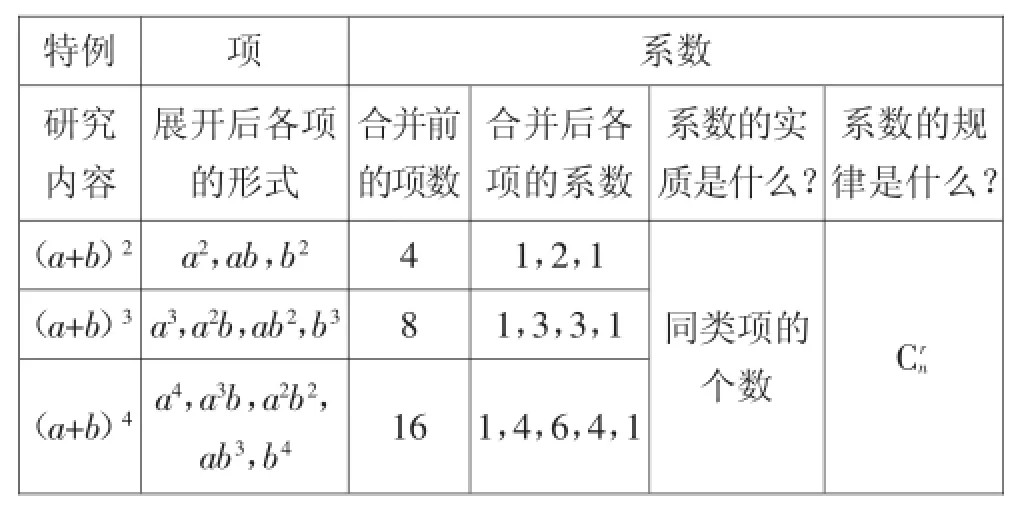

系数的规律是什么?(a + b)2a2,a b,b24 1,2,1同类项的个数Cr特例项系数研究内容展开后各项的形式合并前的项数合并后各项的系数系数的实质是什么?(a + b)3a3,a2b,a b2,b38 1,3,3,1(a + b)4a4,a3b,a2b2,a b3,b41 6 1,4,6,4,1 n

(3)探究下列问题:①(a+b)n展开式中(合并后)具体某一项的形式是什么?为什么?②(a+b)n展开式中(合并后)具体某一项前的系数是什么?有何规律?为什么?

2.组织交流、展示

交流阶段一:展示学生的作业(正确的作业).

师追问1:系数为什么是同类项的个数呢?

学生1:对比合并前后的式子结构即可,比如:(a+b)2=(a+b)(a+b)=a2+ab+ba+b2,合并后(a+b)2=a2+2ab+b2,系数2即为同类项的个数.

师追问2:系数为什么可以用Crn表示呢?

学生2:因为(a+b)2=(a+b)(a+b)=a2+ab+ba+b2,每个因式都选取字母a,只有一种方法,即为=1;两个因式中一个选取字母a,另一个选取字母b,共有2种方法,即为=2;每个因式都选取字母b,只有一种方法,即为=1.

学生3:选取n个括号中哪r个提供字母b所对应的方法种数.

交流阶段二:猜想(a+b)n,并简要说明推导过程(以下略).

二、点评惊醒梦中人

在试水课结束后,按照惯例,全组对本节课进行相关点评,并提出建议.

教师W:这节课设计很好,总体上由特殊到一般,在归纳过程中,借助于预习单,很好地完成了这一过程,缜密而细致,起到了很好的思维锻炼作用.

教师H:这节课,我很满意,放手让学生探究——从探究到总结规律基本上都是让学生完成的,但总结的过程略显简单,思维的体验成分少了……

教师Z:我也觉得比较好,但有几条建议:(1)要通过具体的实际问题点明学习的必要性,激发学生学习的意向,比如求810天后是星期几?必须要用到二项展开式.(2)在总结系数的实质时,可补充例子(x+y+z)(m+n)(p+ q)的项有多少个?让学生联想到计数原理会容易些.(3)这节课过程流畅,教师游刃有余,但为什么没有意外,没有障碍呢?一路风调雨顺,似乎太顺畅了吧?但我也没有想到原因.

教师L:我接着Z教师的话说一下,也是对Z教师的问题进行回应,这个原因就在于,学生始终是在教师的课前铺好的康庄大道上前进的,一路平坦,自然一帆风顺了.课前预习单在无形中已经牵着学生的鼻子走进了教师预设好的轨道.其实,没有意外,没有障碍的思维过程就是作秀,就没有价值,不会让学生变得聪明.因此,我认为本节课的最成功之处——预习单,恰是最大的败笔——缺失了思维的深刻性,这纯粹是个人的看法,仅供参考.

三、限制从何而来

众位教师的点评的确有点让笔者招架不住,虽然知道这是为自己好,但自尊心仍然有点不愿接受,痛定思痛之后,课还是要改的,课还是要继续上的,为什么会这样呢?其实,课前预习单是作为笔者的特色隆重推出的,目的是解决课堂探究时间不够的问题,但现在它却是败笔,着实让人接受不了.经过两天的反思,自己似乎知道了一些——限制从何而来?

限制直接来自于预习单的设计.首先,预习单直接从特殊到一般,设计好了解决问题的思路,采用了小步骤、快节奏的方式,让学生快速在教师设定好的轨道中滑行,避开了方法决策的环节.事实上,在解决问题前,是否选择归纳—猜想—证明的方法,学生是要有一个判断的过程,而现在他不需要了,老师代劳了.再者,本节课的思维价值就在于在学生通过归纳推理获得部分成果的基础上,通过步步追问,促进学生进行更为深入的理性分析,在思维方式上走向演绎推理,从而使得归纳、演绎有机结合.本节课思维的难点就在于发现系数的实质是同类项的个数,一旦学生发现了,就有可能从计数原理的角度来思考问题了.而这些,在预习单的提示下,思维难度降低了,学生通过对比合并前后的项数与系数就感知到了这些.因而学会主动地寻找解题的突破点也被老师代替了.这样,问题解决虽然很快,但认知水平下降了,本该是分析、抽象的思维过程,却变成了记忆水平的抢答.这样,学习单就变成了思维限制,课堂教学变成了问题串烧,变成了问题抢答秀,变成了教师的表演场.探究学习强调学生的深度思维,在课堂中如何让学生深度思维?答案就是现场生成问题,通过问题将思维引向深入,预习单则直接避开了这些,困难没有了,思维的深度也没有了.当然,限制更多地来自于教师本人的观念.

1.对自己的教学现场能力不自信

这种不自信是潜意识中的、根本上的不自信.这似乎是实话,一直到现在,笔者都没有上过特别好的课,从别人的口中,笔者得知自己的课一直比较平淡,因此长时间以来,笔者一直不太自信,对思维细节、对思维现场的把握没有底,潜意识中就想对看似无序的思维现场进行控制,同时,在思维现场中还会出现一些含义不清,教师听不懂的现象,或者出现科学错误而教师没有发现,或者未纠正错误从而偏离主题等现象,所有这些都是笔者不愿意看到的.

2.教师的主导意识过强

平时,笔者总觉得学生就是学生,教师就是教师.笔者觉得学生作为学习者不可能完全地自己想出问题解决的方法,必须在教师的引导下进行;同时,总觉得既然教师的作用就是引导学生进行学习,那么引导什么?不就是要铺台阶,树支架,指方向吗?否则老师在课堂上干什么?就仅仅巡视?答疑?

3.对学生思维的培养方式认识不清

数学让人聪明,但是怎么才能实现?其实有两件事很重要,首先就是在游泳中学会游泳,而不是光谈理论不实践.再者就是在游泳中不断反思总结,形成理性认识后反过来指导实践.认识论告诉我们认识就是在实践——认识——再实践——再认识的过程中不断深化的,而这一点,作为教师的自己看来仅是理论上知晓,操作中却抛之脑后.

4.对个人的成功看得过重

毫无疑问,这节课对本人很重要,而且是一堂表演课,要表现出教师的个人素养和能力,要能体现出大师的风采,从而只能成功不能失败,怎样是成功——学生在老师的引导下顺利地“探究”出结论,否则,学生无法解决问题,冷场了,出意外了,课堂拖堂了,任务没完成了,怎么办?显然这些情况都不能出现,否则评委怎么看?凡此多多,都是在笔者的潜意识中根深蒂固地存在着,教学现场只是这些潜意识的间接表现而已.

在采纳同事们的意见后,笔者果断去掉了预习单,进行了较大幅度的调整.

四、修正后的教学设计

(一)问题情境、课题的引入

情境:人们常说:天才出自于勤奋,成功来源于努力,每天多做一点,就离成功近一点.今天,我们就来研究一下,每天“多做一点”与“少做一点”有多大的区别.

主问题1:(1+0.01)100与(1-0.01)100相差大吗?不借助于计算工具怎样研究?

设计意图:揭示学习二项式定理的必要性,引发学习的意向.

主问题2:如何来研究(a+b)n的展开式呢?

学生:从特殊到一般,归纳—猜想—证明.

师:好,请同学们先研究一下n=2,3,4时的展开式,再猜想.

设计意图:建立问题解决的假设方案,顺应学生的方法——从特殊到一般,归纳猜想,这是一种习惯性的选择,行不行?试过以后才知道.

(二)学生活动、意义建构

阶段一:特例的研究.

(1)一一展开n=2,3,4展开式,观察、猜想,4人板演.

(2)总结与交流:梳理阶段性成果,并判断:猜出的结果对吗?为什么?

设计意图:欲擒故纵,让学生经历失败后再回归理性分析,这是思维活动正常的迂回现象.

阶段二:理性分析,展开式中的项是如何确定的?系数的实质是什么?

依据学生已经得到的部分成果,追问:(1)an这一项是怎样形成的?bn呢?an-1b呢?(2)把这个过程写下来,表现出来,怎么样?就这一种方式吗?(3)an-1b的系数为什么是n?(方法种数)(4)有没有其他的项?系数如何?为什么?

设计意图:通过步步追问,让学生学会理性分析,领悟到系数的实质即为确定an-rbr项的方法数.

阶段三:梳理总结思想方法与思路.

(1)推理线索:各项的系数⇐确立项的方法种数⇐“得到an-rbr”的方法是什么⇐在n个因式(a+b)中,选择定在哪k个因式中选取了b字母.

(2)思维体验:归纳推理可能会对一般情况下的结果有启示,也可能启发我们发现一般情况下的解决方法.归纳和演绎是数学发现中常用的两种基本方法,结合起来使用,效果更好.

设计意图:通过梳理,让学生理清思路,形成思维体验.

阶段四:猜想并证明.

(1)请3~4名学生上黑板板演(a+b)n的猜想.

(2)点评猜想的结果.

(3)师生共同证明(a+b)n:教师写出前半部分——二项式展开的实质,具体的由学生写.

设计意图:真正地完成探究过程,锻炼学生应用“归纳—猜想—证明”思维模式的能力.

(三)进一步精微化——建立数学理论

(1)介绍二项式定理的相关概念.

①二项式定理;②二项展开式.

(2)总结二项式定理的结构特征.

(3)通项及二项式系数(略).

设计意图:通过总结提炼,实现知识的进一步精微化,建立对二项式定理的完整认识.

最终课堂也获得了成功,并没有出现之前担心的结果,而教师的洒脱、大胆、率真给评委留下的深刻印象,本人的教学理念,现场能力也无形中有了改变,当然,最重要的是学生经历了一次真正的思维训练,他们的收益是无形的、长期的,何乐而不为呢?

1.王伯龙.问题引导思维,动态演绎精彩[J].中学数学(上),2014(4).

2.苏教版高中教材选修2-3《计数原理——二项式定理》P30-31.

3.中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准(实验)[M].北京:人民教育出版社,2003.F