传统价值观、家长式领导与员工心理所有权

2016-05-14陈浩张嘉唯

陈浩 张嘉唯

摘要: 基于本土化研究取向,本文运用角色理论和社会规范探讨员工传统价值观——集体主义和传统性对心理所有权的影响;应用调节焦点理论,探讨家长式领导对员工心理所有权的影响及其心理机制;构建个体-情景交互作用模型,检验家长式领导对传统价值观与员工心理所有权关系间的调节作用。层次回归分析结果表明:员工的集体主义倾向、传统性对心理所有权具有显著正向预测作用;家长式领导对心理所有权具有显著积极预测作用,促进性焦点在其中起部分中介作用;家长式领导对传统性与心理所有权之间存在显著调节效应,当家长式领导风格越强时,传统性与心理所有权之间的关系越弱。

关键词:员工心理所有权;集体主义;传统性;家长式领导;促进调节焦点

中图分类号:F27292文献标识码:B

一、引言

随着外部市场的急剧变化,市场竞争愈发激烈,越来越多的管理者意识到员工的“主人翁意识和行为”是组织生存和持续发展的前提。目前我国职场员工,尤其是成为职场主力的新生代员工频繁跳槽、责任心缺失、敬业度低、忠诚度低、工作疏离感高、工作偏差行为、反生产行为频出[1]。前程无忧《2015离职与调薪调研报告》显示2014年中国员工平均离职率为174%,较2012年、2013年(167%、163%)上升。盖洛普公司调查发现2011-2012年全球员工敬业比例为13%,中国仅为6%,是美国的1/5 ,“全球垫底”。资料显示33%-75%美国员工曾有偷窃、欺骗、挪用公款、损坏公物、旷工等行为,中国员工也不例外。这些行为背后的最关键根源在于员工(“打工者”)心态严重缺乏“主人翁意识”,导致员工产生消极心态,短期行为频发,轻则影响组织运作经营造成经济损失,重则对经济持续发展与社会和谐稳定造成严重损害。如何培育和提高“主人翁意识”是学界和实践者亟待解决的重要问题。学界把“主人翁意识”称为心理所有权(Pierce等,1991)[2]。心理所有权可提高员工的责任意识,降低疏离感、离职意向,提高组织自尊、工作满意度、组织承诺等,表现出组织公民行为、建言、知识共享、创新工作行为、管家行为[3-6]。因此,心理所有权成为理论研究和管理实践关注的焦点。

在心理所有权的研究中,心理所有权的影响因素及其作用机制的研究是非常重要的内容,这是培育和管理心理所有权的关键。Pierce等(2001)理论分析指出社会、组织情景和个体特征等因素影响心理所有权[7],实证研究了领导方式、组织公平、组织信任、控制力、自主性、参与决策、人际交往等组织因素对心理所有权的影响[3,6-7]与个体特征(内控/外控、集体主义/个人主义)[8]。心理所有权是认知和情感的综合体,具有文化权变性(culture contingency)。Tsui(2004,2011)高声疾呼管理研究尤其不能忽视文化根源,通过本土化研究,建立中国本土管理理论,才能更有效地指导中国企业管理的实践。本土化研究的特征是把本土情景因素(无论是作为自变量或调节变量)纳入理论构建中,针对某一理论或构念在特定文化中是否有独特的影响因素[9-10]。近年来国内学者开始对心理所有权成因及动机进行本土化探讨,如Zhu等(2013)以中国家族企业的职业经理人为研究对象,指出职业经理人与企业所有者密切的人际交往互动有助于职业经理人产生心理所有权[11];陈浩(2012)考查了变革型领导、家长式领导和交易型领导对员工心理所有权的影响,研究发现三种领导方式与心理所有权显著正相关,其中变革型领导对员工心理所有权的影响最强,交易型领导对心理所有权的影响最弱[12];周浩等(2012)研究发现变革型领导与心理所有权显著正相关[13];Liu等(2012)研究发现自我管理团队氛围有助于心理所有权的产生[14];组织内社会交换关系正向影响员工心理所有权(陈浩等,2012)[15]。这些研究是心理所有权本土化研究的有益尝试,但已有研究主要是侧重组织因素对员工心理所有权的直接影响效应,不能解释心理所有权的产生过程和机制;另一方面,员工由于个体特征的差异,即使在相同情景下,其感知和反应也会存在差异,需要深入研究具备何种特征个体更容易产生心理所有权;此外,缺乏个体特征与情景的交互作用研究。

本文采用个体和环境双重视角,以心理所有权这一构念为出发点来考量中国本土文化的独特因素及其影响。传统文化价值观反映员工个体比较稳定的心理特征,集体主义和传统性是中国传统文化的重要表现;员工所感知到的领导风格和行为是影响员工心理和行为的重要因素,家长式领导是中国本土典型的领导风格,因此家长式领导对华人管理者而言其解释力更强。本研究立足本土化研究取向,拟从个体传统文化价值观和组织情景家长式领导来探讨员工心理所有权的动因及其心理机制,首先探讨集体主义和传统性、家长式领导对我国员工心理所有权的影响;其次建立的家长式领导与心理所有权关系模型与一般基于社会交换理论研究视角不同,我们基于特质激活理论和调节焦点理论来探讨心理所有权产生的心理机制,更好地解释心理所有权产生的内在心理动力机制;最后,整合个体特征与情景特征,构建个体—环境交互作用模型,考察个体传统文化价值观与家长式领导对员工心理所有权的交互作用。本研究在理论上丰富和完善心理所有权的影响因素及其形成的心理机制,在实践上则有助于组织制定培育和管理员工心理所有权的管理策略。本研究的理论框架如图1所示。

二、理论基础与研究假设

(一)心理所有权

心理所有权研究源于员工持股计划(ESOP)。Pierce等(1991)首次提出心理所有权的概念,指出心理所有权是正式所有权影响员工态度、动机和行为的中介变量[2]。心理所有权是一种心理体验,是个体感觉到目标物(有形的或无形的)或目标物的一部分是“我的,我们的”一种心理状态,强调个体与目标物所有权之间的心理联系,其目标物可以是有形的物质,如工作场所、工作团队等,也可以是无形的非物质,如思想、观点、知识等。

Pierce等(1992)基于占有理论提出心理所有权是单一维度的,并开发编制了单维量表[16],被国内外多数学者广泛使用。Law等(1998)指出多维度探讨构念的意义[17],Avey等(2009)指出心理所有权最好是用多维度来衡量,开发了包括自我效能、责任、归属和自我身份认知等的心理所有权测量量表[18],并且在2012年再次验证该量表的信度和效度[3]。陈浩等(2012)使用中国样本对该量表进行修订[19],马跃如等(2014)采用该量表来探讨其对员工离职倾向的影响[20]。Liu 等(2012)也提出,未来研究应考虑使用Avey的心理所有权的多维度测量量表,更好地发展心理所有权研究[14]。因此,本研究采用心理所有权多维度测量,更好地反映出心理所有权的内涵和来源。

(二)传统价值观与心理所有权

社会心理学和社会认知学指出,社会个体的心理和行为受到政治、经济、文化等众多因素的制约,个人传统性和集体主义倾向是中国传统文化价值观的重要体现[21]。本研究选取这两个变量来探讨其对员工心理所有权的影响。

1.集体主义与心理所有权。集体主义是指个体将自身视为某一个或多个集体(家庭、单位、种族或国家)中的一份子,彼此紧密相连,并重视与集体其他成员之间的连结关系[22],集体的需要和利益重要性会超出个人需求和利益的一种心理倾向[23],主要体现在个人的群体融入性、个人利益的妥协性和集体规范的服从性三方面。目前集体主义多是被看做是国家层面的变量来进行讨论和研究,但事实上,在同一国家内,个体所持的集体主义可能存在差异,所以,集体主义亦可作为一种个体层面的变量进行研究[24]。

集体主义倾向较强的员工关心群体和组织,喜欢留在组织并融入其中,希望获得组织的庇护,对组织具有忠诚感,自觉努力地按照集体规范做事,同时受责任驱动;他们愿意以集体利益为导向,为完成集体目标而自我投入努力工作,为了集体利益甚至牺牲个人利益,对集体产生认同感和归属感。已有研究指出,集体主义强的个体非常关心集体福祉和利益,具有强烈的保护和提升集体利益的目标[25], 集体主义与组织公民行为显著正相关[26]、与沉默行为显著负相关[24],集体主义倾向强烈的员工会采取各种有利于组织的角色行为来表示和提升对组织集体福祉的关注和保护;此外,高集体主义者行动受到社会规范、义务和责任驱动,个人行为必须符合角色规范要求和期望[22],个体应该无条件地忠于群体,而群体为个体提供庇护使其产生归属感和安全感[27],这与心理所有权产生的动机是一致的。研究发现集体主义与组织忠诚显著正相关[28]。以上的心理和行为的根源是员工具有强烈的“主人翁精神”和责任感。由此,本研究提出假设:

假设1:集体主义与心理所有权显著正相关。

2.传统性与心理所有权。传统性是指中国传统文化要求个体需具有的认知态度、价值取向、思想观念、气质特征以及行为模式的综合,包括遵从权威、安分守成、宿命自保、男性优越、孝亲敬祖五个维度[20]。随着社会变迁和国际交流的日趋频繁,不同文化相互渗透,使得中国人的传统性有所降低,但个体的传统性心理和行为并不会消失[29]。传统性是影响员工工作态度和行为的重要变量之一。以往的研究发现传统性是一个重要的调节变量,可以分析相同情境下中国组织员工行为表现的差异[13,30]。

本研究预测,传统性是心理所有权的预测变量。理由如下:角色理论(Role Theory)指出个体的心理和行为受到社会角色属性的影响,高传统性员工恪守传统社会的角色要求,自觉遵从社会角色规范和义务[30],组织忠诚度更高、组织归属感更强,更加愿意贡献自己的知识和技能、自觉安分为“家”付出自己的努力,也更容易产生心理所有权。李锐等的研究也指出传统性是个体行为的重要预测变量,与员工沉默行为显著正相关(2012)[24],这从另一个角度表明,相对于低传统性的个体,高传统性的个体深受儒家传统文化的影响,更倾向于安分守己,表现出社会角色规范要求的态度和行为,忠于组织,关注组织福祉和利益,进而产生心理所有权。由此,本研究提出假设:

假设2:员工传统性与心理所有权显著正相关。

(三)家长式领导与心理所有权

1.家长式领导与心理所有权。社会信息加工理论(social information processing theory)认为工作环境是员工行为与态度的重要信息来源[31],领导是员工需要面对和处理的重要工作情景,领导方式和行为影响员工的心理和行为。领导通过规定员工的角色行为, 并且通过影响工作环境、模范作用等影响员工心理所有权[12-13]。

家长式领导是一种将强烈的纪律性和权威与父亲般的仁慈和德行综合地表达在人格氛围中的中国本土领导方式,包括德行领导、仁慈领导和威权领导三个维度[32]。家长式领导通过“立威、施恩、树德”的领导行为影响下属的自我概念、归属感等来影响员工心理所有权。德行领导:领导者的奉献精神、牺牲精神、言行一致、以身作则, 体现了中国文化中以德服人的传统。领导通过展现高尚的品德和操守来赢得下属的尊重和爱戴,使下属对其产生信任,建立信任和谐的上下级关系,赋予下属更多的安全感,为下属提供了学习榜样。根据社会学习理论,个体容易模仿和学习榜样的行为。在德行领导的潜移默化下,下属认同和内化领导的价值观以及所追求的集体目标,模仿其行为,积极主动融入组织和投入工作,愿意为集体利益而付出更大的个人努力,这将有利于下属心理所有权的产生。仁慈领导:领导者关心下属及其家人,对待下属如家人般关怀和帮助,根据社会交换理论,下属则会“知恩图报”,更加努力地工作和表现主动积极的工作来感激领导。也就是说当领导关爱下属,为下属提供良好的工作环境和资源以完成目标,帮助下属赢得尊重,有助于提升下属的自我效能感,提高员工的工作投入程度,同时促进下属对组织和领导的认同、产生归属感,乐于向他人表明自我组织身份[33] ,极大地增强员工的“主人翁意识”,提高他们的心理所有权体验。威权领导:领导者实行专权,严格管理,要求下属完全服从自己,这迫使下属关注组织目标,将所有精力集中在目标的实现上,这将增加员工对工作和组织的投入,更有效地完成工作目标和任务,实现自我价值,提高自我效能感,有利于心理所有权的产生。田在兰等(2014)实证研究表明,家长式领导显著影响自我效能感[34]。自我效能感是心理所有权产生的主要动机,进一步推测,家长式领导影响员工心理所有权。由此,本研究提出假设:

假设3:家长式领导与心理所有权显著正相关。

2.促进性调节焦点的中介作用。已有研究多是从社会交换理论来探讨家长式领导对心理所有权的影响,较好地解释了心理所有权产生的主要原因,但无法揭示心理所有权产生的心理动力机制。本研究应用调节焦点理论来探索家长式领导对心理所有权产生影响的心理机制,以弥补社会交换理论的不足。Higgins(1998)提出了调节焦点理论,调节焦点分为两类:促进性焦点(promotion focus)是强调对可能的奖励积极争取,驱使个体关注成功和成就,并采用渴望接近策略实现目标;防御性焦点(prevention focus)则强调对可能出现的处罚进行规避,驱使个体关注责任与义务的达成,并采用谨慎回避策略实现目标[35]。大量的研究表明调节焦点对个体的认知、情感和行为会产生影响[36]。调节焦点不仅是一种个体特质,并且还通过即时情境来加以引导,也就是说,调节焦点并不仅仅是一个与个性倾向相关的个体差异变量,它更是一种状态变量,是可以被影响或引导的。Brockner和Higgins提出,领导作为“意义的制造者”,可能通过语言和符号的使用来激发和影响其下属的调节焦点,个体的自我调节焦点是形成人们动机和行为的重要心理因素,调节焦点理论有助于理解领导者影响和激发下属的过程[37]。调节焦点是一种定向和潜在结构,可通过“特质激活”的方式来引导,Crowe 和Higgins(1997)的研究表明,监护人在与儿童即时交流过程中对情境的操控能引导儿童的调节焦点,这种情况也可以在领导和下属之间发生,即领导可以引导下属调节焦点状态[38]。Kark & Dijk(2007)从理论上探讨了领导行为对调节焦点的影响,魅力型和变革型领导会启动员工的促进性焦点,监控型和交易型领导则会启动员工的防御性焦点[36]。

我们预测家长式领导可通过诱发个体的促进性调节焦点,进而影响下属心理所有权。理由如下。自我决定理论(Self-Determination Theory,SDT)(Deci和Ryan等,2000)的基本需求理论指出,人类与生俱来拥有内部心理需求和成长倾向,自主、胜任和归属三种基本需要是人类固有的、普遍的和本质的需求[39]。家长式领导通过德行领导、仁慈领导来激发员工的内部动机,引导下属的促进定向,形成以理想为导向,积极争取奖励,关注成功的促进性调节焦点[40]。下属爱戴尊敬“仁德兼备”的领导,既被领导对自己的关爱、指导和鼓励所感动,又受到领导高尚德行的鼓舞,满足了自主、胜任和归属需求;尽管权威领导在一定程度上限制了下属的自主性,但由于其迫使下属关注目标,集中精力完成工作任务,并提供必要的工作指导以保证目标的实现。所以,总体而言,家长式领导可激活下属自我实现的理想,获得成长需要的促进性焦点,提升下属对自我效能和自我身份的认知,明确自己在组织中承担的责任,提高下属对组织的归属感和认同感,对组织和工作投入更多,有利于心理所有权的产生。由此,本文提出以下假设:

假设4:促进性调节焦点在家长式领导与心理所有权之间起中介作用。

3家长式领导的调节作用。本文结合个体和情景双重视角,构建个体—情景交互作用模型。特质激活理论指出个体特质是一种定向和潜在结构个体对情景的知觉可调节个体特质对行为的影响[41]。李锐等(2012)基于特征激活理论,把上下属关系作为情景变量,实证研究结果表明上下级关系对传统价值观与员工沉默行为之间的显著调节作用,从人-境互动的视角探讨了威权领导对集体主义倾向与心理所有权的调节作用[5]。领导者的领导方式和态度是员工面临的重要工作情境,可激活员工潜在的个性特征[3,42],对员工心理产生影响。家长式领导营造和谐温馨的家庭组织环境,关心支持员工,鼓励员工为组织忘我工作,激发员工的内在工作动机,提高员工自我效能感,发掘员工工作潜能,把完成组织目标和任务看做是自己份内工作,努力地开展积极行为,有助于员工对组织产生心理所有权。家长式领导与传统价值观具有内在的联系,集体主义具有“牺牲小我、成就大我”的泛家族特征,传统性具有尊重权威、强调顺从、尊敬和信赖权威等特征,结合特质激活理论,本研究推断家长式领导对员工传统价值观与心理所有权之间关系具有调节作用。

首先,就集体主义倾向而言,高集体主义者把组织看做大家庭,希望组织能够保护和照顾自己,给自己以安全感和归属感,对组织具有较高的忠诚感,把集体利益置于个人利益至上,关心组织福祉,愿意为组织做出牺牲[43]。家长式领导行为较强时,高集体主义员工会认为自己在组织内超越自我、利他主义、亲集体的心理和行为是得到认可和重视,更加愿意关心组织的福祉和成败,对组织和工作投入更多的努力,更容易促进心理所有权的产生。相反,领导者的家长式作风较低时,高集体主义员工尽管也会忠于组织,但由于较少地感知到作为家长的领导的支持和庇护,降低了归属领导和组织的意愿,减少对组织目标关注和投入,进而降低了他们对组织的心理所有权。换而言之,当家长式领导较强时,基于社会交换理论和社会角色规范,受到互惠与回报意识和角色规范的影响,无论员工集体主义倾向如何,员工都会对组织产生心理所有权;当家长式领导较强时,集体主义对心理所有权的影响更强。

其次,就传统性而言,传统性高的员工具有非常强烈的家庭宗族观念,遵从权威、不犯上不越矩、安分守己,严格遵守社会角色和规范的要求,更倾向于对组织产生心理所有权。对于这类员工而言,尽管家长式领导符合其对领导的期望和要求,但由于其更多的是基于角色规范来要求自己,自觉地归属和认同组织和领导,通过努力投入工作来回报领导和组织,所以家长式领导在传统性与心理所有权之间关系影响相对而言较弱。相反,对于低传统性员工而言,他们较少地受到传统文化的影响,更少地受制于社会角色规范要求,归属组织和领导的意愿相对较弱,更多地是基于公平的社会交换来权衡自己对工作和组织的付出,所以领导对其影响较强,当家长式领导行为较强时,对其表现出较多的关怀、鼓励与支持,为其树立学习榜样,按照工作绩效对其进行奖惩,更能激发他们平等互惠的心理,产生回报组织和领导心理,促进他们组织心理所有权的形成,因此,他们对组织心理所有权相较于高传统性的员工而言就更易于受到家长式领导的影响。换而言之,当家长式领导较强时,基于社会交换理论和社会角色规范,受到互惠与回报心理和角色规范的影响,无论员工传统性高低,员工都会对组织形成心理所有权;当家长式领导较弱时,个体传统性对心理所有权的影响更强。由此,本文提出以下假设:

假设5a:家长式领导在集体主义与心理所有权之间起调节作用。当家长式领导较强时,集体主义与心理所有权之间的正向关系越强。

假设5b:家长式领导在个体传统性与心理所有权之间起调节作用。当家长式领导较低时,个体传统性与心理所有权之间的正向关系越强。

三、研究方法

(一)研究样本

本研究采用方便抽样法,利用研究者的校友资源网络来联系调查样本。我们采用口头和书面形式告知参与调查者研究目的和保密性,共发放问卷400份,回收333份,回收率8325%,删掉无效问卷后有效问卷297份,有效率为892%;样本涵括了国有企业、民营企业、合资或独资企业,行业涵盖了生产性企业、服务性企业和高新技术企业;企业规模在100人以下占395%,100-300人占255%,300-2 000人占231%,2000人及以上占119%等。样本性别基本平衡(男性占448%);年龄90后占189%,80后占566%,70后占178%,60后及以上占68%;工作年限1年以下占139%,1-3年占331%,3-5年占213%,5-10年占145%,10年及以上占172%;教育程度中专或高中及以下304%,大专389%,本科301%,硕士或博士07%。普通员工占517%,基层管理人员占284%,中层管理人员占147%,高层管理人员占51%;初级职称占20%,中级职称占121%,高级职称占72%,无职称占607%。

(二)变量测量

本文构念的测量工具均来自被中西方学者广泛使用的成熟测量量表。所有量表均采用1-6级Likert量表,1表示完全不同意,6表示完全同意。

集体主义量表,使用Earley(1993)等编制[44]和李锐等(2012)使用过的量表[3], 共5个题项。举例题项是“比起一个人独立工作,我更愿意在一个集体里工作”。

心理所有权量表,使用Avey(2009)开发,陈浩等(2012)修订的测量量表[19],心理所有权包含责任、自我效能、身份归属三个维度,共12个测量项目,举例题项是“我相信自己能使组织有所进步”。该量表的信度系数分别是0836,0862,0842,总量表信度是0860。

促进性调节焦点,使用Lockwood & Kunda(2002)编制[46],史青(2011)修订使用的测量量表[47,共4个题项,举例题项是“我会将全部精力集中在我希望将来获得成功的事情上”。该量表的信度系数是0799。

家长式领导,使用郑伯埙等人编制的量表,包括德行领导、仁慈领导和威权领导三个维度,共15个题项,举例题项是“领导关心我和我的日常生活”。分量表的信度系数分别是0897,0854,0725,总量表信度是0829。

四、数据分析与结果

本文的统计方法和思路是首先使用Lisrel87软件对涉及的各构念进行验证性因子分析,考察所使用量表的区分效度,然后使用SPSS18进行描述性统计分析,最后使用层次回归分析方法考察集体主义、传统性、家长式领导、促进焦点与员工心理所有权之间的关系。

(一)共同方法偏差检验

本研究中,所有变量的数据测量都是来自同一被试者的调查问卷,有可能存在同源变差或共同方法变异, 因此需要在数据分析阶段对它进行检验和控制。本文采用Podsakoff等(2003)的建议[48],进行Harman单因素检验,即同时对所有变量的项目进行未旋转的主成分因素分析。如果只得到一个因子或第一个因子解释的变异量超过40%,则表明存在严重的共同方法变异问题,反之,表明共同方法变异问题不严重。

本文运用SPSS170进行数据分析。本研究未旋转的主成分因素分析结果表明,共有10个因子的特征根值大于1,而且第一个因子解释的变异量为2043%,未占到总变异量(6198%)的一半,因此,可以认为本研究的共同方法变异问题并不严重。

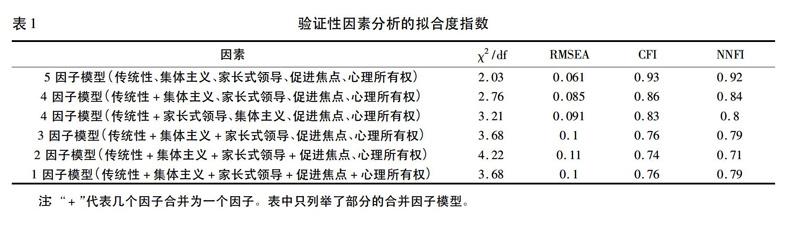

(二)构念区分性的验证性因子分析

本研究运用验证性因素分析对变量区分效度进行检验,按照已有文献惯常的做法,我们将家长式领导、心理所有权的题目平均到各维度,并将各维度作为潜变量指标,而传统性、集体主义、促进性调节焦点则以题目直接进行分析,结果见表1。结果显示,五因子模型的各项拟合指数均符合标准要求,并且与其他四个模型相比,五因子模型的拟合指数更为理想,表明了本文所涉及的5个变量确实具有区分性,代表不同的构念。

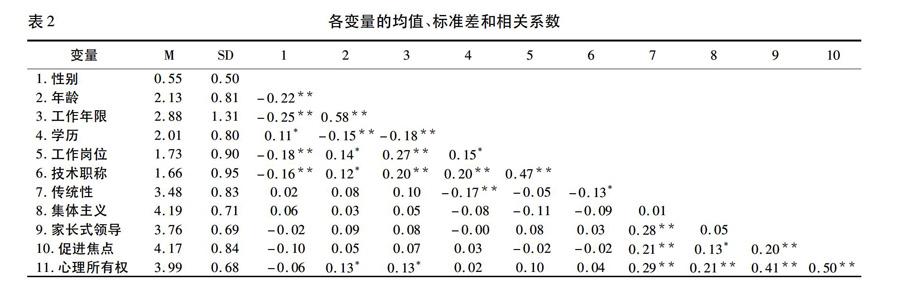

(三)描述性统计分析

各变量的均值、标准差和相关系数如表2所示。集体主义倾向与心理所有权显著正相关(r=021,p<001),传统性与心理所有权正相关(r=029,p<001),家长式领导与心理所有权显著正相关(r=041,p<001),促进焦点与心理所有权显著正相关(r=050,p<001),家长式领导与促进焦点正相关(r=020,p<001)。这些结果为本研究的相关假设提供了初步支持。

(四)研究假设的检验

已有研究指出性别、年龄、工作年限、学历、工作岗位和技术职称等因素可能影响心理所有权,因此本文把这些因素作为控制变量。

本研究采用层次回归来检验传统价值观和家长式领导与心理所有权的关系,以及家长式领导对传统性与心理所有权之间关系的调节效应,依据Baron和Kenny(1986)推荐的程序,首先把控制变量纳入回归,然后依次置入自变量和交互效应项来预测结果变量[49]。为了避免自变量与交互效应项相关过高而产生的共线性问题,我们先将自变量进行中心化处理,然后再计算交互效应[50]。结果如表3所示。

由表3可以看出,集体主义倾向对心理所有权具有显著的正向预测效果(M2,β=022,p<001),个人传统性对心理所有权具有显著的正向预测效果(M2,β=021,p<001)。家长式领导对心理所有权具有显著的正向预测效果(M2,β=032,p<001)。因此,假设1~3均得到了支持。在调节效应方面,回归结果显示,家长式领导对集体主义倾向与心理所有权之间关系的调节作用不显著(M3,β=-006,NS),家长式领导对个人传统性与心理所有权之间的关系具有显著反向调节作用(M4,β=-020,p<001)。假设5b得到支持。为了更清楚地说明家长式领导的调节作用,按照管理学研究的惯例,将原有样本根据传统性的均值加减一个标准差,采用刘军(2008)推荐的交互效应图形的简易绘制方法,绘制家长式领导调节作用的示意图[51]。从调节作用的示意图(图2)可以看出,当家长式领导风格较强时,下属传统性与心理所有权之间的正向关联性较弱;当家长式领导风格较弱时,下属传统性与心理所有权之间的正向关联性就较强,符合预期推测,假设3获得支持。

我们采用Baron 和Kenny(1986 )提出的检验中介变量的3个步骤来进行检验:(1)自变量影响因变量;(2)自变量影响中介变量;(3)控制了中介变量后,自变量对因变量的作用消失了,或是明显地减少了。如果第三步中自变量对因变量的影响( 回归系数) 不再显著或显著降低, 那么这个中介变量在自变量与因变量之间起到完全的中介作用;如果第三步中自变量对因变量的影响(回归系数)与第二步中的相比是减小了, 但仍处于显著的水平, 那么中介变量是起到部分的中介作用。结果显示,家长式领导与心理所有权显著正相关(M8,β=040,p<001);家长式领导与促进焦点显著正相关(M6,β=021,p<001);当把家长式领导、促进焦点同时放入回归模型后,家长式领导仍然与心理所有权显著正相关,但回归系数减少,从04(M8,β=040,p<001)减少至03((M10,β=030,p<001),这表明促进焦点在家长式领导与心理所有权之间起部分中介作用,假设4得到支持。

五、 结论与讨论

本研究从个体传统价值观和组织情景家长式领导两个视角研究员工心理所有权的影响因素,并在此基础上构建人-境交互作用模型,将这两个视角加以整合,检验在影响个体心理所有权的过程中,传统价值观与家长式领导之间的交互效应。本研究发现:(1)员工的传统价值观会影响他们的心理所有权表现,其中集体主义倾向和个人传统性对心理所有权具有显著的正向预测效果;(2)家长式领导对员工的心理所有权具有显著的正向预测效果,促进性焦点在其中起部分中介作用;(3)家长式领导对传统性与心理所有权之间的关系存在显著的调节效应。当家长式领导较弱时,传统性与心理所有权之间的关系较强。家长式领导对集体主义与心理所有权之间关系的调节作用没有得到验证。这在一定程度上说明,家长式领导与高传统性员工的期望和要求更匹配,其提供了与员工个体特征一致的情景条件,能够调节个体特征对其心理和行为的影响。李锐等(2012)研究指出威权领导与员工心理所有权呈显著负相关,并且对员工集体主义倾向与其心理所有权之间的关系具有显著的调节作用:在领导者高威权作风的情况下,集体主义倾向与员工心理所有权之间并无显著相关性;在领导者低威权作风的情况下,集体主义倾向与员工心理所有权之间存在显著正相关。我们认为,本研究结论与李锐等并没有完全相悖,这是因为我们考察的是家长式领导,而不是单纯的威权领导,这可能是威权领导与仁慈领导、德行领导存在着交互影响作用而导致家长式领导在整体上对集体主义和心理所有权关系调节作用不显著。已有研究已经指出需要加强家长式领导三元理论对员工的心理和行为的影响,如李辉等(2014)探讨了家长式领导的仁慈领导、德行领导、威权领导对员工创新行为的直接、交互和中介影响机制[52]。未来研究可更细化家长式领导的各维度以及其交互作用对个体传统价值观与心理所有权关系的调节效应的研究,更全面地理解家长式领导、个体传统价值观对心理所有权的效用。

(一)理论意义

心理所有权的成因和动机机制是研究的焦点,但当前基于中国本土情景的实证研究较少。本文从中国传统文化的角度来揭示心理所有权的独特影响因素,呼应了徐淑英、张志学等学者号召的将文化价值观作为自变量或调节变量引入管理研究,以更好地实现组织管理理论的情景化,构建中国管理理论以便更好地指导中国管理实践。

本研究的理论贡献在于:(1)本研究采用多维度的心理所有权测量量表,不仅可以全面更好地诠释心理所有权的来源,而且也避免了单因素心理所有权测量量表的题项表达中国员工难以理解的问题,从而保证了研究结论的有效性。(2)本研究基于社会心理和社会认知理论,构建一个概念模型,整合个体特征和情景因素,检验了集体主义、传统性和家长式领导等典型中国特征因素对心理所有权的显著正向影响作用,较好地解释了心理所有权成因的复杂性,并且把家长式领导作为重要的情景因素探讨其对传统价值观与心理所有权的调节作用,丰富了在东、西文化情景下员工心理所有权的影响因素研究,为培育和管理心理所有权奠定理论基础,为管理者全面认识和有效管理员工心理所有权提供了新的思路和方法。(3)本研究基于调节焦点理论探讨家长式领导对心理所有权影响的作用机制,拓展了心理所有权产生的内在心理机制研究。以往研究主要是基于社会交换理论来揭示领导行为对员工心理所有权的直接影响,较少地探讨其作用机制,更没有心理所有权产生的心理机制研究。本研究则是从调节焦点理论解释了家长式领导是如何通过促进焦点来引导员工心理所有权的,丰富了家长式领导对心理所有权产生影响的认知心理机制研究,在一定程度上补充了社会交换理论的不足。

(二)实践启示

“主人翁”精神是员工表现积极组织行为的重要内在心理因素。当前,由于我国正处于经济社会转型时期,雇佣关系发生了巨大的变化,员工“主人翁”精神缺失,导致了较多的负向消极的工作心理和行为,这不仅影响企业持续发展,而且还可能引发严重的社会问题,所以如何培育和管理主人翁精神就成为企业管理的重中之重。根据本研究结论,首先,员工心理所有权受到员工个体价值观的影响,组织在招募和甄选员工时,不仅考虑员工的专业知识和能力,更要考察其传统价值观,而且在企业日常管理中从传统文化价值观来塑造企业文化并实施相应的管理措施,强化员工传统价值观,以期员工对组织产生心理所有权,表现出更多的积极组织行为,促进组织发展;其次,家长式领导可以激发员工心理所有权,并且负向调节传统性与员工心理所有权之间的关系,表明了中国员工对家长式领导的认可和接受,但家长式领导较强时会弱化传统性对心理所有权的影响,所以,管理者需要注意把握家长式领导行为的强度;最后,家长式领导可激发员工促进调节焦点,进而提升员工心理所有权,这表明不能单纯地从社会交换的视角来理解家长式领导与心理所有权的关系,需要关注员工心理所有权产生的内在心理机制,这样才能更好地解释家长式领导与员工心理所有权的关系。

(三)研究局限与展望

首先,研究样本主要来源于珠三角地区,可能影响研究结论的适用性;本研究问卷均由员工填写,可能存在共同方法误差问题,但考虑到本研究涉及的变量是员工的认知和心理的变量,所以由员工填写较为合适,更能真实反映出其认知和心理状况。其次,本研究采用的是横截面研究设计,无法推断变量间因果关系。未来研究可考虑采用纵向研究设计,由于心理所有权产生可能需要较长的时间,所以可在一个时间段测量集体主义、传统性、家长式领导和心理所有权,在相隔较长一段时间,如半年或一年后再测量心理所有权,这样才能更好地反映出变量之间的因果关系。再次,在本研究中家长式领导是作为一个变量,未来可遵循樊景立提出的家长式领导的8种形式(如高权威高德行高仁慈、高权威高德行低仁慈等)来深入研究不同组合形式的领导行为可能对员工心理所有权造成的不同影响以及不同的调节作用[53]。在控制变量中,我们只考察了人口统计变量,未来可考虑把人格因素、组织公平、组织氛围等因素考虑在内,更好地探讨本研究变量之间的关系。最后,未来可考虑采用实验研究方法,通过有效控制其它变量,进而使得研究结论更有效。

参考文献:

[1]朱瑜,李云健,马智妍,等.员工组织规避劳动合同法认知、工作不安全感与组织报复行为的关系:基于华南地区新生代员工的实证研究[J].管理评论,2014(3):113-127.

[2]Pierce,J. L.,Rubenfeld,S. A.,Susan M. Employee ownership:a conceptual model of process and effects[J].Academy of Management Review,1991,16(1):121-144.

[3]Avey,J. B.,Wernsing,T. S.,Palanski,M. E. Exploring the process of ethical leadership:the mediating role of employee voice and psychological ownership[J].Journal of Business Ethics,2012,107(1):21-34.

[4]Pierce,J. L.,Rodgers,L. The psychology of ownership and worker-owner productivity[J].Group & Organization Management,2004,29(5):588-613.

[5]李锐,凌文辁,柳士顺.组织心理所有权的前因与后果:基于“人-境互动”的视角[J].心理学报,2012,44(9):1202-1216.

[6]Han,T. S.,Chiang,H. H.,Chang A. H. Employee participation in decision making,psychological ownership and knowledge sharing:mediating role of organizational commitment in Taiwanese high-tech organizations[J].The International Journal of Human Resource Management,2010,21(12):2218-2233.

[7]Pierce,J. L.,Kostova,T.,Dirks,K. T. Toward a theory of psychological ownership in organizations[J].Academy of Management Review,2001,26(2):298-310.

[8]Nancy,M.,Abhishek,S.,Fuller,J A. The relationship of locus of control and motives with psychological ownership in organizations[J].Journal of Managerial Issues,2009,21(3):383-401.

[9]Tsui,A. S. Contributing to global management knowledge:a case for high quality indigenous research[J].Asia Pacific Journal of Management,2004,21(4):491-513.

[10]Tsui,A. S.,Zhang,Z. X. Problems in management and theory construction:Strategies of high-quality indigenous management research in China[J].Journal of Chongqing University(Social Science Edition),2011,17:1-7.

[11]Zhu,H.,Chen,C. C.,Li,X. C.,Zhou,Y. From personal relationship to psychological ownership:the importance of manager-owner relationship closeness in family businesses[J].Management and Organization Review,2013,9(2):295-318.

[12]陈浩. 领导方式对员工心理所有权的影响研究[J].技术经济与管理研究,2011(11):54-57.

[13]周浩,龙立荣. 变革型领导对下属进谏行为的影响:组织心理所有权与传统性的作用[J].心理学报,2012,44(3):388-399.

[14]Liu,J.,Wang,H.,Hui,Ch. et al. Psychological ownership:how having control matters[J].Journal of Management Studies,2012,49(5):869-895.

[15]陈浩,惠青山.社会交换视角下的员工创新工作行为——心理所有权的中介作用[J].当代财经,2012(6):69-79.

[16]Pierce,J. L.,Van,Dyne L.,Cummings,L. L. Psychological ownership:a construct validation study[C].Proceedings of the Southern Management Association,Valdosta,GA:Valdosta State University,1992.

[17]Law,K. S.,Wong,C.,Mobley,W. H. Toward a taxonomy of multidimensional constructs[J].Academy of Management Review,1998,23:741-755.

[18]Avey,J. B.,Avolio,B.,Crossley,C.,et al. Psychological ownership:theoretical extensions,measurement,and relation to work outcomes[J].Journal of Organizational Behavior,2009,30(2):173-191.

[19]陈浩,惠青山,奚菁. Avey心理所有权问卷的修订及与相关工作态度的关系[J].广东工业大学学报:社会科学版,2012(1):31-38.

[20]马跃如,程伟波,周娟美. 心理所有权和犬儒主义在包容性领导对员工离职倾向影响中的中介作用[J].中南大学学报:社会科学版,2014(3):6-12.

[21]杨国枢,余安邦,叶明华. 中国人的个人传统性与现代性:概念与测量,华人心理的本土化研究[M].台北桂冠图书公司:1991.

[22]Triandis,H. C. Individualism and collectivism. Boulder[M].CO:West View Press,1995.

[23]Wanger,J. A. Studies of individualism-collectivism effects on cooperation in groups[J].Academy of Management Journal,1995,38:52-72.

[24]李锐,凌文辁,柳士顺.传统价值观、上下属关系与员工沉默行为——一项本土文化情境下的实证探索[J].管理世界,2012(3):127-140+150.

[25]Moorman,R. H.,Blakely,G. L. Individualism-collectivism as an individual difference predictor of organizational citizenship behavior[J].Journal of Organizational Behavior,1995,16:27-42.

[26]Cohen,A.,Keren,D. Individual values and social exchange variables[J].Group & Organization Management,2008,33:425-452.

[27]杨国枢. 家族化历程,泛家族主义及组织管理[M]//郑伯埙,黄国隆,郭建志.海峡两岸之组织与管理.台北:远流出版公司,1998.

[28]姜定宇,郑伯埙,任金刚. 组织忠诚:本土建构与测量[J].本土心理学研究,2003(19).

[29]杨国枢.华人心理的本土化研究[M].台北桂冠图书公司:2002.

[30]Farh,J. L.,Hackett,R. D.,Liang,J. Individual-level cultural values as moderators of perceived organizational support-employee outcome relationships in China:Comparing the effects of power distance and traditionality[J].Academy of Management Journal,2007,50(3):715-729.

[31]Salancik,G. R.,Pfeffer,J. A social information processing approach to job attitudes and task design[J].Administrative Science Quarterly,1978,23(2):224-252.

[32]郑伯埙,周丽芳,樊景立. 家长式领导:三元模式的建构与测量[J].本土心理学研究,2000(14):3-64.

[33]Chung,Y. W.,Seoul,J. G. The moderating effects of collectivistic orientation on psychological ownership and constructive deviant behavior[J].International Journal of Business and Management,2011,12(6):65-77.

[34]田在兰,黄培伦. 基于自我认知理论的家长式领导对建言的影响[J].科研管理,2014,35(10):150-160.

[35]Higgins,E. T. Promotion and prevention:Regulatory focus as a motivational principle[M]\\in M P Zanna (Ed.). Advances in experimental social psychology. New York,NY:Academic Press,1998,30:1-46.

[36]Kark,R.,Dijk,D. V. Motivation to lead,motivation to follow:the role of the self-regulatory focus in leadership processes[J].Academy of Management Review,2007,32(2):500-528.

[37]Brockner,J.,Higgins,E. T. Regulatory focus theory:Implications for the study of emotions at work[J].Organizational Behavior & Human Decision Processes,2001,86(1):35-66.

[38]Crowe,E.,Higgins,E. T. Regulatory focus and strategic inclinations:Promotion and prevention in decision making[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1997,69(2):117- 132.

[39]Deci,E. L.,Ryan,R. M. The “what” and “why” of goal pursuits:Human needs and the self-determination of behavior[J].Psychological Inquiry,2000,11:23-34.

[40]李磊,尚玉钒,席酉民. 基于调节焦点理论的领导对下属影响机制研究[J].外国经济与管理,2010(7):49-56.

[41]周冉,段锦云,田晓明. 情境相关性及其对“特质-工作结果”的调节作用. 心理科学进展,2011,19(1):132-141.

[42]Lord,R. G.,Brown,D. J. Leadership,values and subordinate self-concepts[J].Leadership Quarterly,2001,12:1-21.

[43]杨国枢. 华人社会取向的理论分析[M]//杨国枢,黄光国,杨中芳.华人本土心理学.重庆:重庆大学出版社,2008.

[44]Earley,P. C. East meets West meets Mideast:further explorations of collectivistic and individualistic work groups[J].Academy of Management Journal,1993,36(2):319-348.

[45]Farh,J. L.,Earle,C.,Lin,S. C. Impetus for action:a culture analysis justice and organizational citizenship behavior in Chinese society[J].Adminstrative Science Quarterly,1997,42(3):421-444.

[46]Lockwood,P.,Jordan,C. H.,Kunda,Z. Motivation by positive or negative role models:Regulatory focus determines who will best inspire us[J].Journal of Personality and Social Psychology,2002,83(4):854-864.

[47]史青.个体调节焦点对领导行为有效性调节效应的实证研究[J].西南大学学报:社会科学版,2011(3):117-121.

[48]Podsakoff,P. M.,Mackenzie,S. B.,Lee J. Y.,et al. Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remendies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5):879-903.

[49]Baron,R. M.,Kenny,D. A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51:1173-1182.

[50]Aiken,L. S.,West,S. G. Multiple regression:Testing and interpreting interactions[M].Sage:Thousand Oaks,CA:1991.

[51]刘军.管理研究方法——原理与应用[M].北京:中国人民大学出版社,2008:348-352.

[52]李辉,丁刚,李新建.基于家长式领导三元理论的领导方式对员工创新行为的影响[J].管理学报,2014(7):1005-1013.

[53]樊景立.华人组织中的家长式领导[EB/OL].[2013-02-06].[2009-12-09].Http://www.trainingmag.com.cn/Article/Articldetail/777010499036.aspx.

(责任编辑:李江)