“三层三环”任务单教学模式在数学课堂中的实践

2016-05-14陈海女

陈海女

[摘 要] 自《中小学教师专业标准(试行)》确立“学生为本”的基本教育理念后,“学为中心”为价值取向的数学课堂,倡导将自学、互学、群学三种学习方式有机组合、优化统整. “三层三环”数学课堂利用任务单,通过个体自主学习、小组合作学习、班级展评学习,实现由“教为中心”向“学为中心”的教学模式转变.

[关键词] “三层三环”;任务单;数学课堂;数学四基

以“学为中心”为价值取向的课堂教学,既是对因材施教思想的弘扬与发展,又是对班级授课制下传统的以教为中心的集体教学弊端的超越与创新. 有效地将个体自主学习、小组合作学习、班级展评学习三种组织形式有机地结合起来,既有效地促进了学生个性发展、全面发展,更提升了教师教学理念的提升;既体现了自主建构、合作共赢的现代教学理念,又遵循了辩证唯物主义认识论;既培养了学生的独立精神、合作意识,又兼顾了竞争意识. 一年来,通过实践,我们在数学课堂中逐步总结和梳理出“三层三环”教学组织形式的逻辑关系和实践策略.

“三层三环”教学组织形式的逻辑关系

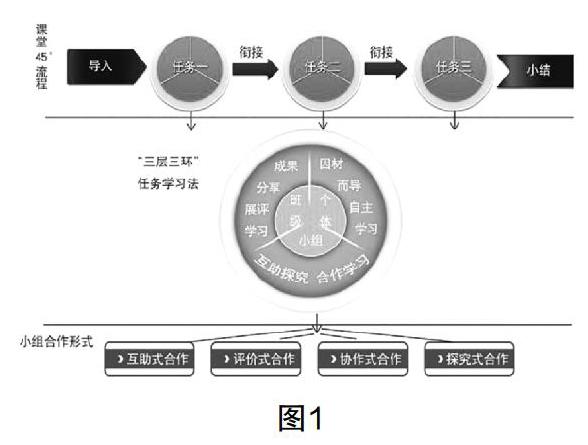

“三层三环”教学组织形式,就其内涵而言,是指在尊重学生个性差异的前提下,为实现一定的教学目标,围绕教学内容和学习经验,结合2~3个任务组成的任务单,每个任务从三个层面分别通过三个环节建立起的多向互动课堂教学形式(见图1). 其中“三层”是指个体、小组、班级三个学习主体层面,“三环”是指针对每个任务开展的自主学习、合作学习、展评学习三个学习环节.

1.组织形式的互补与递进关系

“三层三环”课堂组织形式,首先要优化“因学而导”的个体自主学习,注重独学、自学,这是实施“学为中心”课堂教学的基础,也是小组合作学习和班级展评学习的前提. 没有充分的个体自主学习的过程,就不可能有气氛热烈的小组合作、学习交流和思维碰撞. 其次要优化“互助探究”的小组合作学习,注重助学、探学. 小组合作学习是生生交流,共享差异的过程. 没有充分的小组合作学习也就不可能有精彩自信的班级展评学习. 最后要优化“成果分享”的展评学习,注重群学,这是前两个环节的成果、经验、思维分享环节,也是学生情感、价值观目标达成的重要环节. 因此,“三层三环”教学组织形式体现了优势互补、层层递进的特征.

2. 任务单对教材的忠实与创生关系

任务单忠实教材与在此基础上的创生本质是一致的,是源流关系,即任务单源自教材文本. 但“源”并非是“流”,“流”应该是有新质的,即任务单不能脱离课本,否则就成为无源之流了. 因此任务单的设计既要体现教材的基本内容,又要高于教材的理解和把握. 我们在实践中一般设置2~3个任务,其中一个任务是在教材内容上的拓展、提升. 任务层层递进,教学组织形式亦是“三层三环”循环推进,这样的设计也遵循学生的认知发展规律. 同时,并非每个任务都要进行“三层三环”的教学组织形式,当任务比较简单时,也可以跳过小组合作学习环节,直接进行班级展评学习环节.

3. 师生之间的交往互动关系

教师的教与学生的学是一对相应的命题,本质上是辩证统一的,是教学过程的“一体两面”,并不存在实质性的矛盾,两个主体间的交往互动贯穿于三个学习环节. 学生作为学的主体要根据自己的兴趣、基础、能力开展充分的“三层三环”学习,充分发展学生的个体和潜能,要支配更多的时间;教师作为课堂的设计者、组织者、引导者,要协调好教与学的张力. 所谓教师少讲,并非削弱教师的作用,而是转变教师的角色,让学生真正成为学习的主人. 从整体教学过程来看,教师的作用和工作量不但没有减少,相反对教师的素养有了更高的要求,尤其是对任务的知识本源、方法本源及思想本源的把握,对课堂的驾驭能力提出了更高的要求.

“三层三环”数学课堂的实践

一年多的数学课堂教学的实施表明,在“三层三环”教学组织形式下对每个任务一般按照“个体自主学习→小组合作学习→班级展评学习”的过程展开,能很好地达成数学课堂的三维目标,提升数学课堂的有效性.

1. 个体因材而导、自主学习环节

学生在自主、主动、独立完成任务的过程中,运用学习策略,仔细审题,认真思考,深入分析,解决相关问题. 教师则根据学生的学习起点和教材文本的特点,设计学习任务,提供相应学习资源,并在学生自主学习的过程中进行相应的观察和个别指导,特别是要结合学生的差异,综合学生“自学”的时间,为下一环节的学习奠定基础.

如在《平方差公式》的教学中,出示4个题目,请学生计算:①(1+x)(1-x);②(2a+3)(2a-3);③(100-1)(100+1);④(x-6)(x+3).

在学生计算初步完成时让他们思考:(1)各题的结论形式呈现有什么异同?(2)为什么会有这些异同?问题的题干有什么特点?(3)从4个题目的各题干与结果呈现,能分成两类吗?你是怎么分的?(4)在计算过程中呈现相同结论形式的各小题有什么规律?

学生对平方差公式的认识,不是追求一开始的谁学得好、学得快,而是强调学习过程的充实感,强调学习对平方差公式生成的体验,同时不断积累学习经验、思维经验,以及不同学生所产生的多样化、个体化的思考.

2. 小组互助探究、合作学习环节

小组互助探究、合作学习环节是在个体自主学习完成后,以5~6人的小组为单位的交流活动. 各组在小组长的统一组织下,可以将学习成果进行思想交流,也可以对自主学习解决问题的方法进行互助、探讨. 小组学习的有效展开,通过互助、帮扶、协商、合作、探究,可以使学生在小组合作中潜移默化地促进团队意识、社会性的发展. 根据任务的目标指向的不同,结合数学“四基”,我们总结和构建了4类小组合作的形式:互助式小组合作、纠错式(评价式)小组合作、协作式小组合作、探究式小组合作.

(1)针对基础知识的理解,采用互助式小组合作.

根据每个学生的个体差异,针对基础知识,同一个问题,不同学生对任务理解的程度,分析、解决问题的方法、思路存在多样性、层次性,这就需要关注学生学习基础和学习能力的差异,为更好地利用学生的差异,以优助差,助差提优,促进学生对任务的整体解决,我们采用互助式小组合作.

仍以上面《平方差公式》的教学为例,教师在学生自主学习的基础上,可以组织进行交流,比较4个计算题的答案,统一正确的解题思路,汇报平方差公式的特征、结果呈现. 潜质生提出对于不明白的地方的困惑,组内校对并理解问题、展开分析,达到组内成员澄清认识、理清思路,获得对问题的全面认识与理解. 若组内仍不明确,则可提交到班级.

(2)针对基本技能的掌握,采用纠错式小组合作.

数学课程核心理念中提出:人人都能获得必需的数学. 数学基本技能的掌握就是一种重要的体现. 在巩固学生对数学计算、运算、演绎、推理、变式时,运用纠错式小组合作,有较强的针对性、操作性、实用性.

如在学习《一元二次方程》后,出示以下4个题目: ①3x2-4x-1=0;②4x2-8x+1=0;③3(x-2)2=x(x-2);④(x-2)·(x+1)=9.

首先让学生自主独立完成,教师在巡视、观察中挑选一位优秀的学生进行解答,并在实物投影仪中对解答过程、呈现答案、书写格式进行榜样展示. 之后,布置小组纠错式合作任务:各组检查组内每一位同学每一个题目的解题情况:①有没有错误?②错在哪里?③为什么会错?④怎么改正?⑤还有没有其他解法?纠错式合作利用呈现错误资源,充分暴露和挖掘学生技能、思维缺陷,并及时有针对性地在组内进行纠正,使学生解一元二次方程的能力得到实质性的提升.

3. 针对基本活动经验的积累,采用协作式小组合作

很多涉及基本数学活动经验的任务一个人无法独立完成,往往需要分解成几个不同的小任务,由小组合作共同完成,组内每个学生承担其中的一部分,在分工合作后予以汇总. 任务分解是对问题的深入剖析和解读,任务分工是对人员、资源优势的考量,任务执行是答案生成的过程体验,结论汇总是对任务的整合梳理. 整个学习过程组内成员分工协作,全程参与,能促进学生分析、统筹、探究、合作能力的发展,促进过程性目标的达成.

如在《等可能事件的概率》的教学中,设计了以下两个活动.

活动1:组织学生进行抛硬币的游戏,统计有哪些结果,每种结果出现的可能性是否相等.

活动2:组织学生完成掷骰子游戏,回答向上一面点数有几种不同的结果,每种结果出现的可能性是否相等.

在学生试验后进一步讨论两个试验的共同特点. 上述活动需要学生实验、记录、计算、总结,可以在2人一组的基础上,再在组内进行汇总,从而在实验次数不断增加的同时,进一步证实结论的可信度.

4. 针对基本思想方法的提炼,采用探究式小组合作

数学是思维的体操,数学课堂应有一定的思维性,数学基本思想和方法应在课堂中有充分的体现. 在个体自主学习的基础上,学习对任务的多元理解以及多样化的方法策略. 有些任务难度较大,涉及分类思想、转化思想等,这些情况需要通过组内交流,共同探究.

如在《二次函数的性质》教学中出示:已知二次函数y=ax2+bx+c的图像经过(1,0),(-5,0)两点,顶点纵坐标为,求这个二次函数的解析式. 教师布置任务:你会利用哪些表达式解决问题?学生在个体自主学习后,开展合作学习,分享独立学习的成果,同时针对不同的解法,小组进行讨论,三种函数表达式所对应的解题策略,提升组内同学对任务的认识和理解.

又如任务:已知关于x的方程mx2-(3m+2)x+2m+2=0 ,①求证:无论m取任何实数,方程恒有实数根;②若关于x的二次函数mx2-(3m+2)x+2m+2=0的图像与x轴两交点的横坐标均为正整数,且m为整数,求抛物线的解析式. 分类思想的讨论、探究成为了小组合作的方向.

“四基”是数学学习活动的核心内容和主要目标,也是学生数学素养最为重要的组成部分,它们共同构筑了学生的数学知识结构. 合作学习环节与数学“四基”的结合,不是一种合作方式对应“一基”,而是一个任务往往指向多个数学基础甚至数学“四基”. 只是教师要根据学生学习目标的侧重,对应选择合理的合作方式,指向“一基”的同时,又能兼顾或渗透其他数学基础. 如上述前三种合作方式,都要对基本数学思想进行渗透.

班级成果分享,展评学习环节

学生在经历个体因材而导、自主学习和小组互助探究、合作学习环节之后对任务已经有相应的学习成果,教师引导各组(个体)在班级展示取得的成果,引导学生在分享其他组(其他同学)成果的同时,补充本组的不同见解,或对展示的成果进行评价和疑义. 教师结合学生展示与评价,有效介入,顺学而导,挖掘数学本源,深化学习成果. 本环节既是任务的知识目标、过程目标达成环节,更是学生语言表达能力、答辩能力、应变能力、社会交往能力及自信心培养的重要环节.

如在上述纠错式小组合作后,各组代表在班级展示本组在解一元二次方程中出现的错误,相互进行补充,利用错误资源,针对错误进行改正,各组相互进行评价,学生在展示和反馈中加深了对解一元二次方程技能的掌握,在班级分享中构建“双基”. 又如在几何教学中,通过各组不同的演绎推理的方法展示,从一题多解到多解归一,到解法最优化的产生. 学生对几何推理的多种方式,在更大范围内进行了交流,从而提升了学习的效果.

行文至此,心里荡漾起阵阵涟漪,任务单下的“三层三环”课堂模式,是众多“学为中心”教学组织形式的一种,“学为中心”的课堂变革决不是一项可有可无的教学举措,而是一场势在必行且大有可为的革新. 但愿同行们在这场革新中创造出更多、更好的良方,使我们的数学教学实现师生双赢.