基于层次分析法的土地流转风险评估

2016-05-14李菁刘旭玲赵毅

李菁 刘旭玲 赵毅

摘要:研究目的,探究不同土地流转方式的经济、社会、政治风险,为风险防范提供依据。研究方法,层次分析法、德尔菲法、文献研究法。研究结果,按风险从大到小排列,依次是入股、转让、出租、转包和互换,得分分别为3.9276、3.8806、2.7459、2.3828和1.5840。研究结论,不同土地流转风险具有显著差异,应该制定差别化的土地流转风险防范措施。

关键词:土地流转,风险评估,风险防范

中图分类号:F301.2 文献标识码:B

文章编号:1001-9138-(2016)08-0011-20 收稿日期:2016-05-20

1 引言

十八届三中全会提出:“赋予农民更多财产权利”,“在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下,赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,发展多种形式规模经营”。随后,国务院正式确立了土地所有权、承包权、经营权“三权分立”制度,积极推进农地经营权流转。

土地流转意味着农民对土地权利全部或部分的让渡。具体来说就是,土地流转即土地使用权流转,是指拥有土地承包经营权和宅基地使用权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织(张伟丽、扈映等,2013)。土地流转虽然有利于农民增收、农业规模化经营,但是也应该认识到其中可能存在的风险。从经济学角度来看,风险主要是指某一不利情况发生的可能性以及各种不确定后果的组合。风险与市场并存,在对承包权进行市场化流转的同时,风险也如影随行,而一旦土地流转出现问题,不仅会对占全国2/3人口的农民造成严重影响,还会引发众多社会问题。因此,众多学者都对土地流转风险给予很大重视,对流转风险的研究也成为研究土地流转的题中应有之义。不同学者对土地流转风险有不同的研究角度。一是先对风险类型界定,再对各类风险展开论述:刘润秋(2012)将土地流转的风险划分为经济、政治、社会、生态等方面,并指出利益协调机制有助于解决流转中存在的诸多问题,这一协调机制包括利益表达机制、利益分享机制、风险防范机制、利益调控机制;骆东奇、周于翔、姜文、罗光莲(2008)对股份制流转方式进行研究,并指出这一方式存在生态、经济、社会等风险;吴玲、周冲研究了中部六省在土地流转中造成的农民失地风险,并进一步将失地风险划分为经济、社会、政治、文化、粮食安全、教育等方面,并从社保、政策、教育等角度提出建立合理土地流转制度的相应机制。二是区分风险产生的过程,再展开论述:卿海琼、黄鸿翔、周冠文从流转过程将土地流转风险按时间顺序划分为流转前、流转中及流转后,并提出相应解决办法。三是从主要方面对风险直接罗列,蒋永穆、杨少垒、杜兴端将土地流转风险归纳为损害流转主体双方利益、加剧农村贫富阶层分化、诱发群体性事件以及危害国家粮食安全和农业可持续等,并相应提出完善流转程序、尊重流转意愿、严格保护耕地、健全社保体系和发展农业保险等风险控制机制;王金堂认为当前中国土地承包经营制度的症结在于无法市场化转让,而在转让过程中会诱发农民失地风险、囤地投机风险、强买强卖风险以及农村两极化风险等,针对这些潜在风险,他提出建立良好流转市场秩序、严格承包土地市场准入制度、调整完善土地税收政策、建立城乡统筹的社会保障制度等措施;朱新方在综合对比了土地流转的利弊后指出,土地流转存在损害农民长远利益、改变农地用途、资本和权力勾结诱发腐败行为等风险,并针对性提出约束政府政绩冲动、加快制定《土地流转法》、规范土地流转行为等风险控制办法;陈洁、龚光明认为,土地流转会诱发圈地、粮食安全、官商勾结等风险,而现有的会计体制未能有效及时披露产权流转中存在的巨大风险,因而流转契约的订立就成为控制风险的重要办法。四是综合性角度,从多维度对风险分类:郭强认为在我国从传统农业社会向现代农业社会转型过程中,土地流转存在方向性风险、制度性风险、社会性风险、过程性风险等,并指出流转风险的立体化监测系统是破解流转风险的有力办法。

众多学者对土地流转及其方式和风险进行的研究存在两点不足。一是对风险的研究局限于定性研究,缺乏定量研究成果,无法形成对土地流转风险大小的直观认识;二是对各流转方式的研究局限于独立分析,缺乏对比和择优。考虑这一现状,本文力图通过德尔菲法和层次分析法对土地流转风险类型进行简单定量研究,并对比不同方式间风险的不同,以便于不同风险偏好地区流转方式的选择。

2 土地流转风险分析

2.1 经济风险

土地流转的主体是农民,但现在的流转实践中,地方政府参与性过强,地方政府和“村两委”的代理行为可能会违背农民意愿,损害农民利益,甚至以集体名义强制流转,导致农民这一流转主体被边缘化,无法享受土地流转带来的收益。市场化流转不可避免会带来土地集中,但如果集中规模较大且失地农民无法通过二三产业寻求到就业机会,就会导致农村贫富两极分化,“不患寡而患不均”的传统思想可能会导致农村社会分裂,并影响农村社会稳定。除个别管理正规的大型企业,众多承接土地流转的种植大户、龙头企业等都带有盲目性,没有充分考虑市场变动、自然灾害、资金周转等风险,缺乏市场化运作意识,过分依赖政府扶持,这些都会导致农地流转后,转入方经营效益过低,使双方都面临经济损失。土地流转以规模效益换取利润空间,但当规模达到一定程度后,少数甚至一家企业控制局部范围的农产品供给,就会导致农产品的垄断市场,市场调节作用弱化,消费者被迫承担较高物价,影响市场经济发展。土地流转后会解放出大量农村劳动力,这些劳动力进入城镇谋职,会加大城市就业压力,如果超过城市承载力,还会给城市的生态环境、城镇管理、公共设施等带来巨大压力。自古以来,土地都是农民安身立命之本,它是农民手中最重要的生产资源,农民一旦失去土地,也就失去了生存的基本保障,原因有三:一是因为当前农村各项社会保障措施不完善;二是因为进城农民无法享受城镇居民保障;三是如果转入方因经营失败而无力支付流转费用,农民就无法获得土地收入。失地农民进入城镇后,由于生活习惯、思维观念、经济条件等方面的差异,很难与城市居民建立情感上的互动,这种心理上的不适应会导致进城农民对城市缺乏认同感,甚至可能引发城市中的“贫民窟”和社会不稳定。中国是一个有着悠久农业历史的国家,几千年的劳作中孕育了优秀的乡土文化,这些文化是中华文化的重要组成部分,需要我们进行传承和保护。但土地流转一方面会使大量农村人口远离故土,另一方面又会带来城市文化的冲击,乡土文化岌岌可危,农村土地流转规模的加大会推动农民进城务工,进而产生一个特殊群体——留守儿童,长期的分离使他们享受不到父母的教育和鼓励,缺乏父母的引导可能会使他们出现认识偏差和心理异常。

2.2 生态风险

土地流转具有一定期限,且时间一般较短。李燕琼指出,四川耕地流转年限几乎都低于10年,翁土洪对小岗村的调查发现流转年限平均为10.68年。经营期限的短期化,会使转入方不仅不会对土地进行长期投资,还会采取掠夺式开发方式,导致环境污染和土壤破坏,影响农业可持续发展。土地流转后,承包权与经营权分离,原本由众多农户经营的土地转到少数种粮大户和龙头企业的手中,规模化必然使区域内种植业结构单一,农业生产多样性降低,严重时甚至导致生态系统破坏,抵御外界干扰能力降低,区域生态环境恶化。一方面,“农-非”流转模式会使区域内植被覆盖面积减少;另一方面,“农-农”流转模式中,为追求利益最大化,转入方可能会不顾生态环境的保护而进行超负荷的工程措施。这些都会导致区域小气候的破坏和局部环境的异常。公有制是我国的政治基石,土地流转中的不当或不法行为会使土地成为个人谋利的手段,削弱或撼动土地集体所有的基础。另外,部分抵制改革或别具目的的利益集团可能会利用这种观念上的误区来混淆视听,增大改革成本。

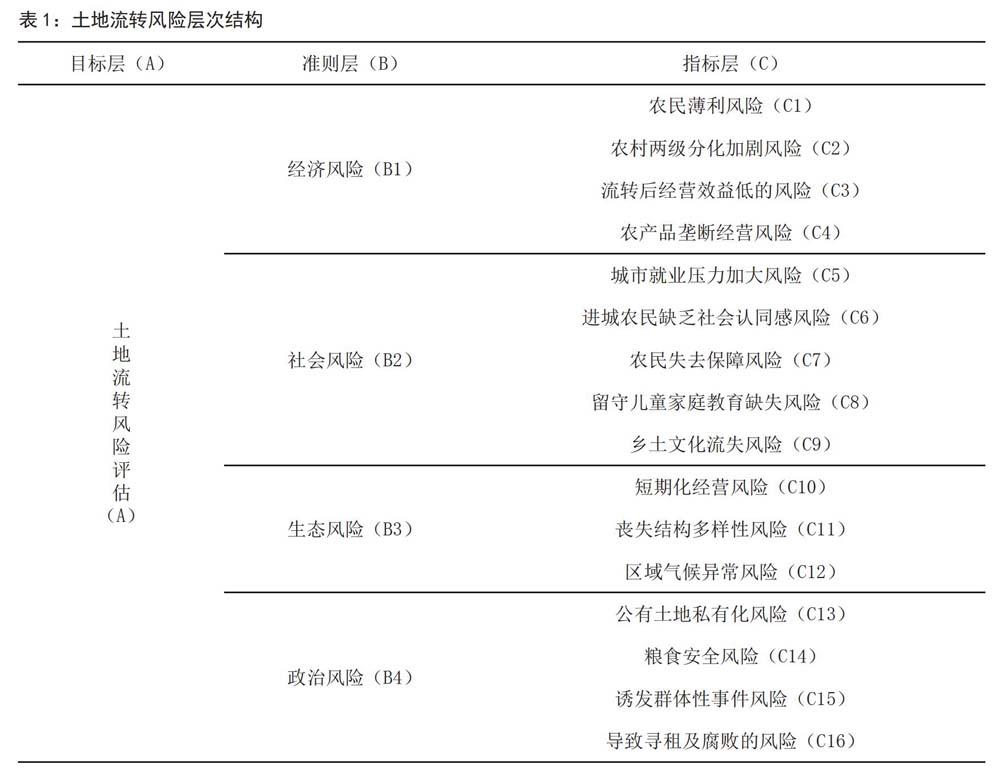

我国是一个耕地资源相对匮乏的国家,耕地的减少是影响粮食安全的主要因素。土地流转可能会从三方面造成耕地减少,从而威胁粮食安全:一是农地流转后可能会使土地用途性质发生改变,即农用地转变为非农用地;二是地方政府利用土地流转进行“圈地”,“以租代征”等做法会使原本有利于农业现代化的土地流转异化成新的“圈地运动”;三是土地流转后,转入方为实现利益最大化,可能会盲目调整产业结构,将土地用于水产、花果、畜牧等收益更高的生产领域。土地流转涉及多个参与主体的切身利益,如果利益问题处理不当就会引起纠纷,甚至诱发群体性事件,影响社会稳定大局。群体性事件主要包括流转纠纷引发型和强制行为引发型,前者指流转主体出现纠纷而产生过激行为,由于涉及人员较多而导致群体性矛盾;后者指地方政府不顾农民意愿的强制性行为遭到农民的不满和反抗,从而引发群体性事件。土地是财富之母,土地资源在市场经济条件下价值剧增,一旦有政策空隙,资本就会和权力勾结,使原本有利于农村发展的土地流转演变成腐败的“盛宴”。将上述风险进行整理,可得如表1所示的风险层次结构。

3 数据收集与处理

在确定风险权重上,本文采用德尔菲法和层次分析法,通过咨询成都市二、三圈层具有丰富土地管理经验的专家,得到层次分析法中判断矩阵的原始数据,并将这些数据进行平均后用于分析。

3.1 构造判断矩阵

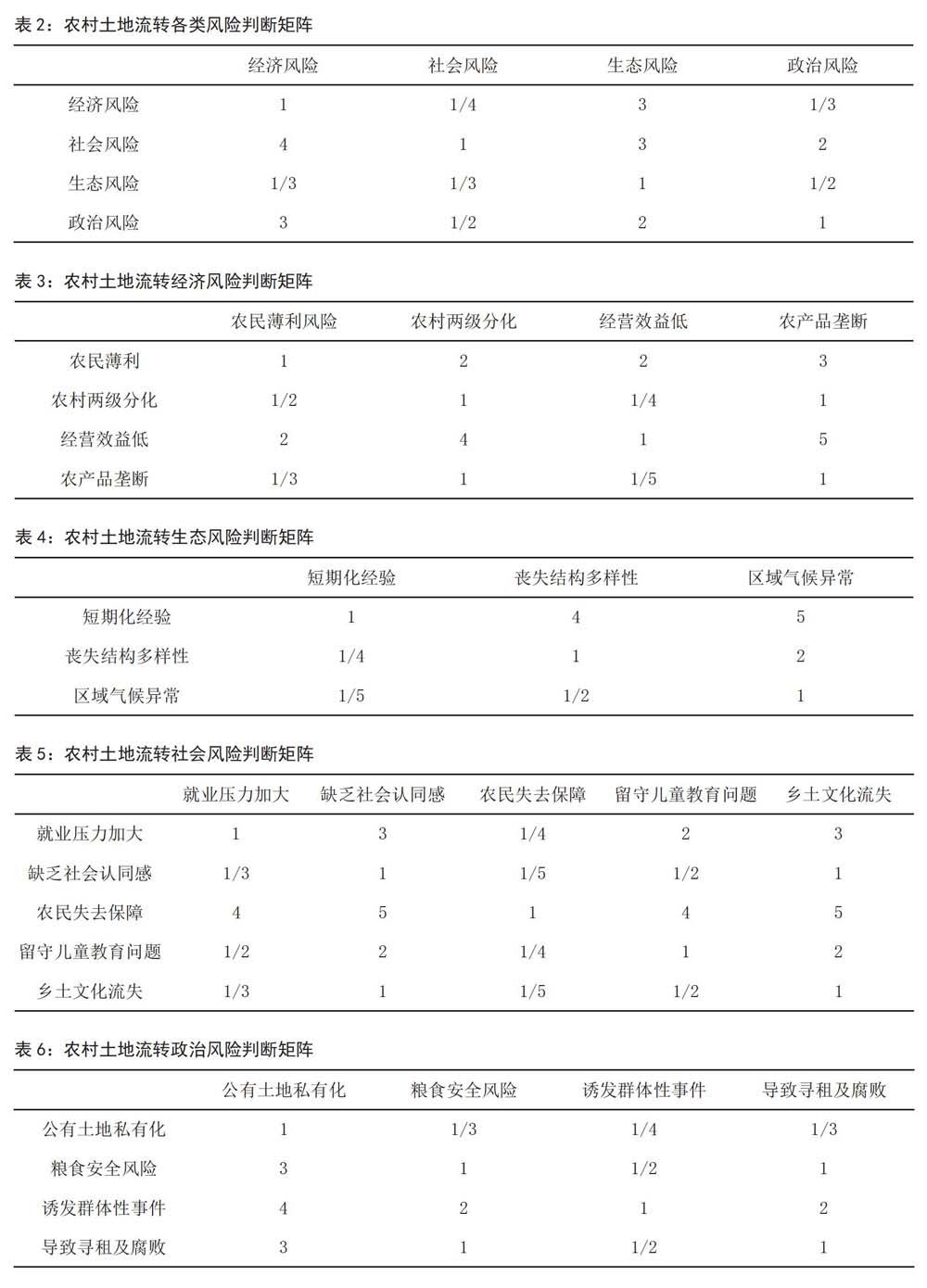

将德尔菲法获取的数据平均处理后,可得如下判断矩阵,如表2所示。

以上是准则层的判断矩阵,表示经济、社会、生态和政治等风险间重要程度两两对比的结果,而下面4个表则是4个准则层下各指标间重要程度的两两对比结果,如表3、表4、表5、表6所示。

3.2 层次单排序及一致性检验

将上述数据输入EXCEL 2013软件,通过列向量归一化、行求和归一化、λ求值等估算步骤,可得到如下数据。

对于表2土地流转各风险类型判断矩阵,计算得:

W1=[0.1593 0.4555 0.1125 0.2727],λ1=4.1305

一致性指标CI=(λ-n)/(n-1)=0.0435,查表得随机一致性指标RI=0.90,因此一致性比率=CI/RI=0.0483<0.1,通过一次性检验。

即各类风险在总风险中的权重,如表7所示:

对于表3经济风险判断矩阵,计算得:

W2=[0.3494 0.1067 0.4518 0.0921],λ2=4.2118

一致性指标CI=(λ-n)/(n-1)=0.0706,查表得随机一致性指标RI=0.90,因此一致性比率=CI/RI=0.0784<0.1,通过一次性检验。

经济风险中各二级风险的权重,如表8所示。

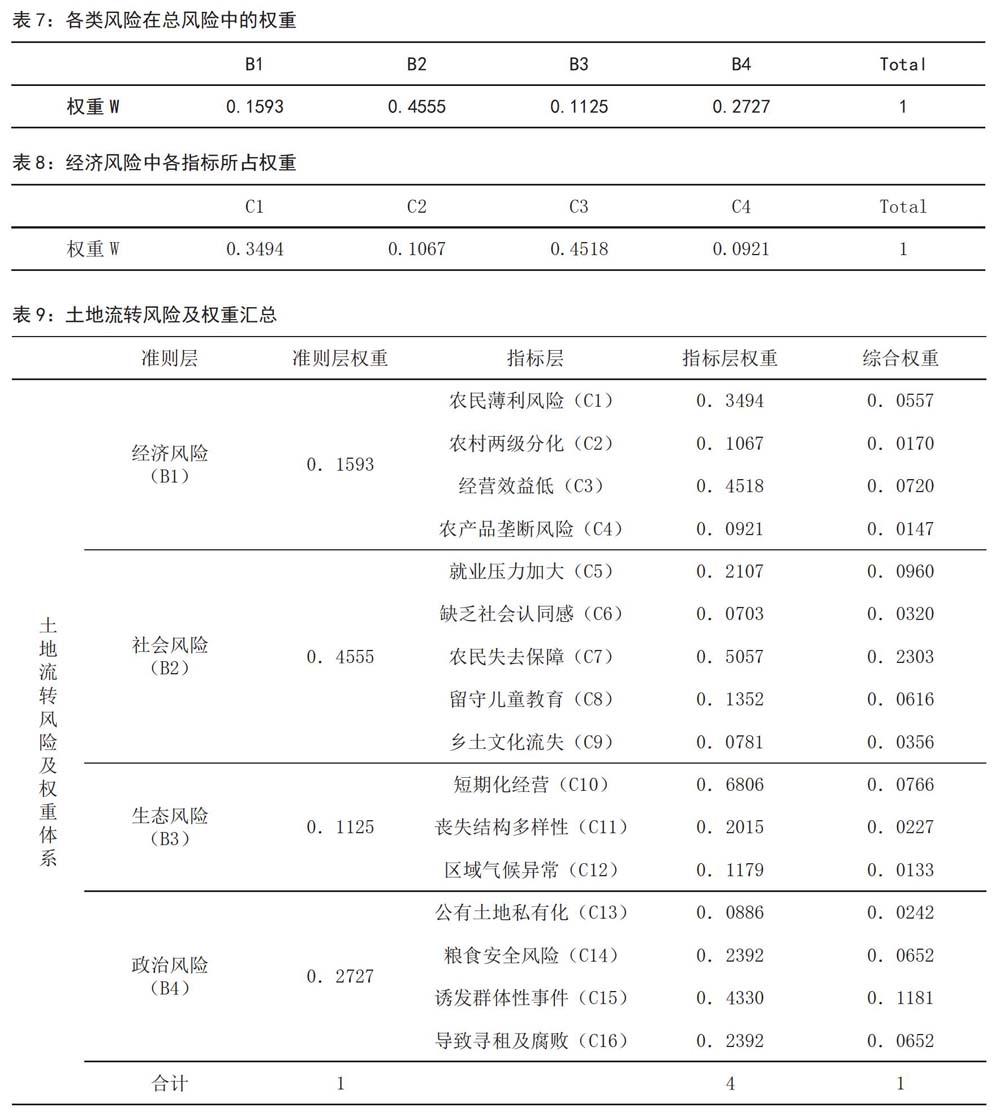

3.3 权重汇总

将上述单层权重计算结果进行汇总,可得如下权重汇总表,如表9所示。

在确定各流转方式间风险大小上,本文采用德尔菲法,通过将专家学者的意见进行综合,如表10所示。

3.4 风险评估

通过将各指标权重与不同流转方式在该指标上的得分相乘,可以得到不同流转方式的风险大小。

从表11可以看出,不同的流转方式的风险大小存在较大差异,按风险大小从大到小排列,依次是入股、转让、出租、转包和互换。

而在所有流转方式的风险组成中,“农民失去保障的风险”均是主要风险,这说明土地流转的风险控制要以解决农民社会保障问题为重。此外,诱发群体性事件、城市就业压力加大等风险分值也普遍较高,需要高度关注。

其他风险类型虽然分值较低,但风险一旦发生,仍会产生较大危害,所以仍不可忽视。

4 风险控制

4.1 经济风险控制机制

经济风险是土地流转中的主要风险之一,包括农民薄利风险、农村两级分化风险、经营效益低风险和农产品垄断经营风险。

为降低经济风险,需要从以下几个方面进行控制。一是完善农村基层组织自治机制,严格按照“公平、公开、自愿、民主”的原则选举产生代表农民意愿的村委会及监督委员会,通过将农民个体组织化,实现话语权的增强;同时,建立畅通有效的农民意愿表达机制,确保农民这一流转主体能真正自主参与到土地流转中来。二是合理、公平分割土地流转收益,确保各要素按照其贡献大小获得应有报酬;同时重视农村“公平”,防止出现利益不均引起的两级分化。三是对土地转入方进行农业生产培训和相关政策倾斜,保证转入方能获得足够收益;同时,严格限定转入方资格,避免土地流转中的盲目性和不规范性。四是注重对农产品市场的监管,严格执行农产品价格控制制度,避免一家或几家企业做大后控制市场的垄断行为。

4.2 社会风险控制

社会风险是土地流转中的重中之重,包括就业压力加大风险、进城农民缺乏社会认同感风险、农民失去保障风险、留守儿童教育风险、乡土文化流失风险等。

为降低土地流转中的社会风险,可从以下几方面进行控制。一是大力发展第三产业,鼓励创业并支持中小企业发展,为失地农民创造更多就业机会;同时,加大对农村转移劳动力的就业培训和扶持,通过增强农民就业能力、完善劳动市场等就业帮扶机构使失地农民快速获得就业机会,降低摩擦性失业。二是关心进城农民的生活状况,将图书馆、博物馆等公共设施向进城农民开放,在交通、医疗、就业、教育上让农民享受正常市民待遇,促进农民更好融入城市生活。三是构建城乡一体的社会保障体系,在完善农村医疗、养老、教育等基本保障的基础上,将农村社会保障与城市社会保障对接;同时,扩大低保家庭覆盖范围,提高补助力度,确保失地农民的基本生活保障。四是在放宽城镇教育户口限制,着力解决随迁子女教育的同时,重视留守儿童心理和知识教育,鼓励留守儿童志愿教育,在乡镇学校中引入心理辅导老师等。五是重视乡土文化的保护和继承,通过文字、图片、视频、动画等多种方式将农村的建筑、饮食、风俗、服饰等文化因素进行宣传和教育;同时,鼓励和支持民间艺人的创作和民间艺术的发展,通过市场化运作手段,将民间艺术推广出去。

4.3 生态风险控制

土地流转中的生态风险包括短期化经营风险、丧失结构多样性风险和气候异常风险。相较于其他风险类型,生态风险并不突出,但生态风险发生后影响时间较长且一般难以逆转,因此必须重视生态风险的控制。

为降低土地流转中的生态风险,需要从以下几方面进行控制。一是加快进行农村土地的确权颁证,赋予农民稳定的土地使用权,提高土地流转年限,建立流转前后土地质量的监测和评估,避免流转前后的短期化经营和掠夺式开放。二是鼓励农作物的多元化经营,建立立体化农业种植生态系统,通过作物间互补来提高农业产出,避免种植结构单一带来的多样性丧失。三是严格控制土地用途变更,加大农用地转化为非农用地的审批难度;同时,建立区域生态系统的动态监测体系,建立区域气候异常预警机制。

4.4 政治风险控制

土地流转中的政治风险是相对突出的风险类别,包括公有土地私有化风险、粮食安全风险、诱发群体性事件风险和导致寻租及腐败风险。

为降低土地流转中的政治风险,需要从以下几方面进行控制。一是把握土地流转的大方向,坚持农村土地集体所有性质;同时,加大对土地流转正确方向的宣传,避免别具目的的利益集团混淆土地改革性质。二是建立最严格的耕地保护制度,坚持18亿亩红线绝不动摇;同时,加大对农业科学的投入,通过开发新品种、建立科学耕作方法、提高农业机械化水平来增加农业产出水平。三是建立土地流转中利益协调机制,通过畅通利益表达、科学利益分配、调节利益纠纷来避免土地流转中大规模群体事件的发生;同时,对农民进行法制宣传,鼓励农民利用有序的法律途径解决问题。四是约束地方政府的政绩冲动,避免土地流转成为地方政府为彰显政绩而进行的“面子工程”;同时,加大公务监督和廉政建设,严格惩处权力与资本勾结行为,加大廉政宣传教育,使土地流转真正成为利国利民的土地改革。

参考文献:

1.王金堂.承包土地市场化转让风险防控制度研究.经济体制改革.2010.1

2.骆东奇 朱莉芬 李颖慧.统筹城乡视角的农村土地入股型流转方式设计和风险防范.生产力研究.2009.8

3.胡晓农.对土地流转中金融支持和风险防范的思考.金融与经济.2009.5

4.陈洁 龚光明.土地流转价值计量与风险控制.理论探讨.2011.4

5.沈志群.中国农村土地制度创新研究综述.现代经济探讨.2009.3

6.朱新方.土地流转的利弊及风险防范.农村经济.2009.6

7.姜晓萍 衡霞.农村土地流转风险的形成机理及其外部性研究.农村经济.2011.11

8.骆东奇 周于翔 姜文 罗广莲.我国农村土地股份制流转方式风险分析.生产力研究.2008.24

9.林旭.论农地流转的社会风险及其防范机制.西南民族大学学报(人文社科版).2009.8

10.刘润秋.近期中国农村土地流转方式理论争鸣及原因探析.农村经济.2011.5

11.张艳.农业现代化金冲种农村土地流转方式比较.中国流通经济.2012.11

12.吴玲 周冲.中部农业大省土地流转以及失地风险研究.当代世界与社会主义.2010.6

13.李长健 刘磊.代际公平视域下农村土地流转过度集中的风险防范.上海财经大学学报. 2014.1

14.周靖祥 陆铭.内地农村土地流转何去何从?——重庆实践的启示.公共管理学报.2011.4

15.吕晨光 杨继瑞 谢菁.我国农村土地流转的动因分析及实践探索.经济体制改革.2013.6

16.刘润秋.十七届三中全会以来我国土地流转现状评估.学术评论.2012.1

17.翁土洪.农村土地流转政策的执行偏差——对小岗村的实证分析.公共管理学报.2012.1

18.王潜.论土地流转促农村发展.科技信息.2010.11

19.黄河.农业法视野中的土地承包经营权流转法律保障研究.中国政法大学出版社.2007

作者简介:

李菁,华中科技大学公共管理学院副教授,研究方向为土地资源管理。

刘旭玲,华中科技大学公共管理学院硕士研究生,研究方向为土地利用与房地产经济。

赵毅,华中科技大学公共管理学院博士研究生,研究方向为土地经济。