“认识平行”教学设计

2016-05-14罗雪华

罗雪华

一、教材简析

本课是在学生已经认识了线段、射线、直线和角等概念的基础上教学的。教学中让学生在具体的生活情景中,充分感知平面上两条直线的平行和相交关系。在学生初步感知了生活中的平行现象后,又让学生利用获得的初步认识找出更多的实例丰富认识;最后在操作活动中反复体验,逐步获得对平行线的清晰认识。

二、教学目标

1.使学生联系实际生活情景,体验直线的相交与不相交关系,认识两条直线互相平行,能判断两条直线的平行关系。

2.使学生能根据直线平行的意义,画出平行线;能在老师的指导下掌握用直尺和三角尺画平行线的步骤和方法,能正确地画出已知直线的平行线。

3.使学生通过观察、操作,形成平行线的表象,发展空间观念;初步了解生活中的平行现象,产生学习图形位置关系的兴趣。

教学重点:感知平面上两条直线的平行关系,认识平行线。

教学难点:学会创造一组平行线,能画出已知直线的平行线。

教具、学具准备:直尺、三角板、铅笔、练习每人一份。

三、教学过程

1.创设情境、引入新课

(1)师:今天我给大家带来一个脑筋急转弯,你们想猜吗?

(动物园里的大猩猩最讨厌什么?)

课题引入:现在回答不出来没关系,因为这答案就在我们今天要学的课中,你们愿意和老师一起学习这节课吗?(板书:认识平行)

(2)师:你们都有两支笔吗?举起来看看。

如果我们把这两支笔看成两条直线,现在用你们手中的两支笔摆出你想要的图形,看谁摆得多。

(3)让学生记录下活动中形成的图形,然后投影展示。

(4)选取其中的几种预设在课件里,让学生把这几种情况分类,可以用自己的语言表述分类思想,初步感觉相交和不相交。

(5)师:这些图形是由什么线构成的呢?

(6)电脑演示延长的过程:(观察后第二次分类,说说为什么与刚才的分类不同。)

(7)从学生的回答中提炼相交与不相交的概念。

2.联系生活、探究新知

(1)出示情景图,让学生观察后思考:我们生活中哪里可以看到这些画面,找一找其中有没有相交和不相交的情况。

(2)将情景图上相交和不相交的情况以直线形式分离出来,让学生再次感受平面上两直线的位置关系,用手比划它们的位置关系,为提炼互相平行的概念做准备。

(3)引入概念。

由于概念较抽象,我设计如下几个情境以便学生理解:

①针对“同一平面内”,我利用教室中墙壁上不同平面内的线段帮助学生理解同一平面和不同平面内的直线的位置关系。

②理解“其中一条直线是另一条直线的平行线”,利用一组平行线让学生说说他们的关系。

(4)让学生闭上眼睛想一想,在脑袋里有一个认知的时间和空间的过程。

(5)联系生活,让学生找找在生活中见到的相互平行的现象。

(6)判断:完成想想做做1和想想做做3。

3.动手实践、灵活应用

(1)学生想办法画出一组平行线。

(2)学生介绍自己的操作过程(注意培养学生思维的多样化)。

交流画线时存在的问题:三角板晃动,两条直线间的距离发生了变化。

(3)刚才同学们在画这条直线的平行线时,在移动直尺时出现了“晃动”。

师:需要什么条件移动尺子才不会晃动呢?如果三角板能借一个物体作依靠,它还会晃动吗?

引出用直尺作依靠。请学生演示,画出几组不同宽度的平行线。

(4)画已知直线的平行线要注意什么?

(5)画已知直线的平行线方法:①重合;②靠;③平移;④画线。

(6)完成练习第二题。

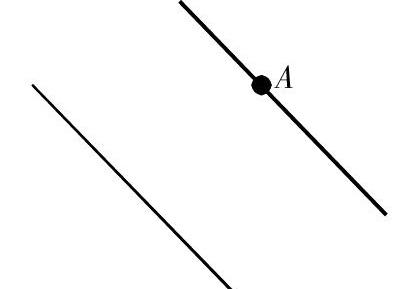

(7)增加一个限制,这里有一个点,我们称它为A点,你能经过A点画这条直线的平行线吗?

师:这样画已知直线的平行线可以画几条。

(8)脑筋急转弯谜底揭晓。(平行永远没有相交〈香蕉〉)

四、课堂小结

这节课我们学习了什么内容?你有什么收获?

五、板书设计

认识平行

画平行线步骤:一重合,二靠直尺,三移,四画

参考文献:

李学东.怎样判定两直线平行[J].初中生,2009(21).

编辑 李建军