成长小组提高大学生人际交往能力的实证研究

2016-05-14吴启迪姜婷娜叶铭君

吴启迪 姜婷娜 叶铭君

摘 要: 为了探讨短时间的成长小组对提高大学生人际交往能力的效果,本研究通过分发海报的方式在某大学内进行公开招募,开展为期一个月共四次的成长小组的活动,最后保留有效成员16名,干预前后使用《人际交往能力评估问卷》对成员实施测试。活动结束后,成员在三个维度及总分上均发生正向的变化,差异有统计学意义。成员对团体氛围有积极评价。

关键词: 人际交往能力 成长小组 实证研究

大学生是一个特殊的社会群体,处于青少年时期向成年早期的过渡阶段,仍处于同一性的探寻时期,且面临周遭更复杂多变的环境,又离开原先父母羽翼的保护,必须相对独立地面对与人交往过程中可能出现的摩擦,迎接来自他人的挑战。

人际交往能力意指人们成功完成信息和情感交流所必需的个性心理特征[1];人际交往能力越高,心理问题愈少,心理则愈健康[2],然而众多调查研究表明虽然大学生人际交往能力的总体水平呈正态分布,但整体情况不容乐观,且少数已存在比较严重的交往障碍[3-4]。近年来,小组工作的方式在高校教育中愈加受到重视,作为社会工作的三大工作方法之一,各项研究结果表明小组工作不仅能够缓解羞怯症状,而且在提高大学生人际交往水平,从而提高其整体的心理健康水平上也有积极效果[5-6]。成长小组隶属于小组工作的范畴,主要通过小组内人际交互作用,促使个体在交往中认识自我、探讨自我、接纳自我、调整和改善与他人的关系,学习新的态度与行为方式[7],以期更好地适应日常生活,与此同时,成长小组更加关注青少年心理社会的特征,本文通过成长小组的方式探究其对大学生人际交往能力的干预效果。

一、对象和方法

(一)对象

在南京某大学内进行公开海报招募,经面谈自愿参加且完成整体活动者16名,其中10名女生,6名男生;大一6名,大二10名,年龄为18~20岁。成员特征:有提高自身人际交往能力的愿望,但无明显交往障碍的大学生。

(二)方法

1.研究工具

(1)《人际交往能力评估问卷》(中文版)。该问卷包含主动交往、适当拒绝、自我表达、冲突管理和情感支持五个维度,每个维度各有8题,采用李克特五点法,每个维度总分为40分,得分越高表示受测者该项能力越强,总分越高则表明其人际交往能力相对较强。该问卷克朗巴赫系数α为0.87,相隔3周的重测信度,5个维度分别在0.78~0.86,与人际反应指标(IRI)的总分相关值(效标效度)为0.82,基本符合心理计量学要求的信度和效度[8]。

(2)团体氛围量表。由参与团体目的、活动过程、气氛和参与团体的感受四个部分共23项组成,使用语义差异量表,如“自愿的”——“被迫的”,每一项分数由左至右分别为1,2,3,4,5,6,7,分数愈低则表明成员对活动愈倾向于积极的评价。该量表用于测量组员对活动目的、过程、氛围和感受的评价。

2.干预方法

(1)前期准备。在高校内招贴海报进行宣传,在正式活动开展前对每个成员进行半个小时的访谈,以初步了解并评估其参与动机及日常人际关系状况,根据愿意参与的成员情况调整活动方案。

(2)整体目标。启发组员对于日常生活中人际交往的审视,增强组员的人际交往能力,进而协助其获得更顺畅的人际交流。

(3)活动设计。每周一次共四次活动,单次活动时间约为两个小时。以《人际交往能力问卷》(中文版)涉及的维度为参照,选择主动交往、自我表达和适当拒绝三个维度,并以此为子活动设计的主题。在活动中采用游戏、角色扮演、情景模拟等形式,并设置“天使游戏”环节,由此引导组员主动关注他人(具体活动流程见表1)。

3.效果评估

首次活动开始前和最后一次活动结束后填写《人际交往能力问卷》,且在最后一次活动结束后填写团体氛围评估量表。此外,运用过程评估方法,于每次活动结束前5~10分钟,由主持人引领成员分享活动体会,以期了解成员的个人感受并对成员的参与意愿和投入度进行评估,并以此为参照及时调整活动方案。

4.测量工具

采用配对样本t检验,应用SPSS统计软件对数据结果进行分析。

二、结果

(一)人际交往能力问卷前后差异

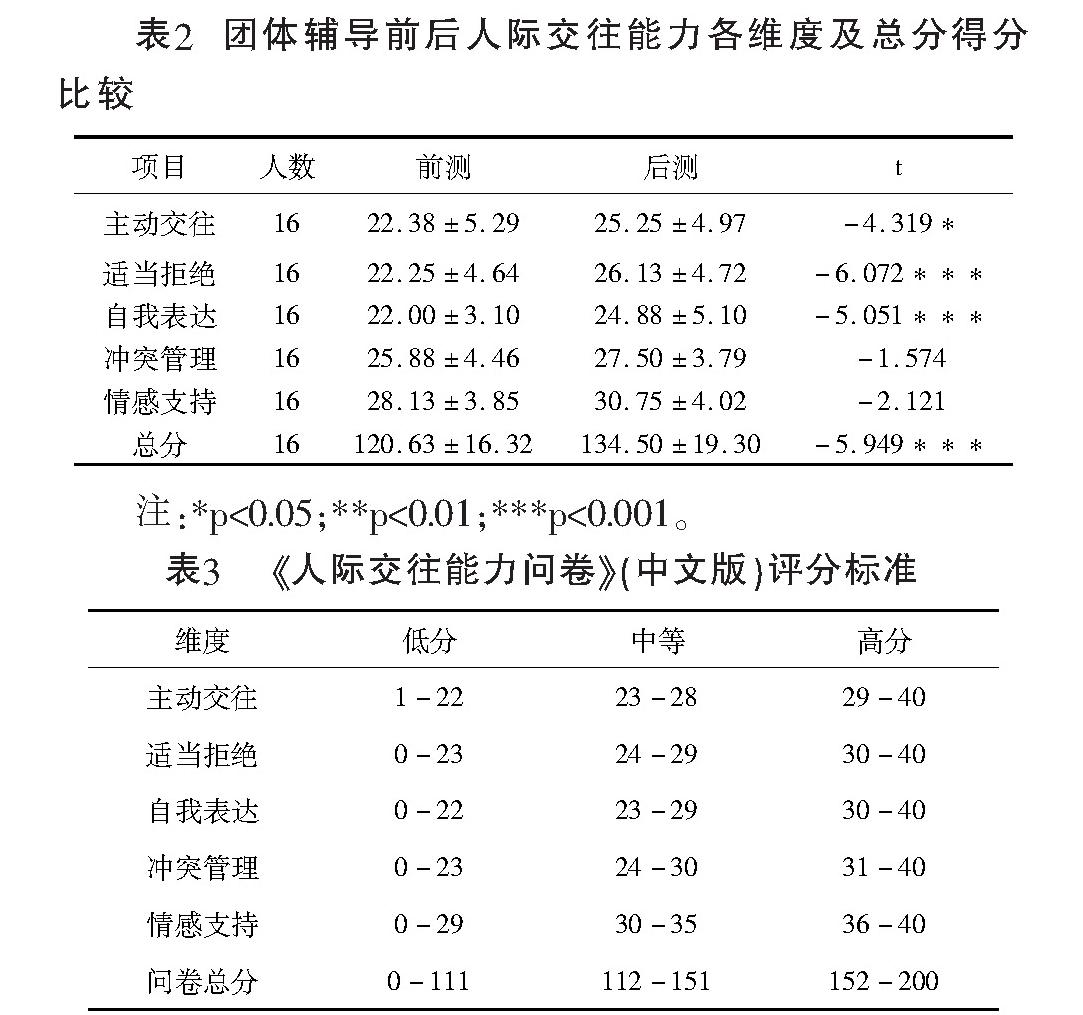

由表2可知,团体辅导前,组员在主动交往、适当拒绝、自我表达和情感支持四个维度上处于低分水平或在其边缘(评分标准见表3),通过团体辅导,在所有维度上均达到中等水平。主动交往、适当拒绝、自我表达和总分上的变化有统计学意义,且在上述维度中(包括总分)除主动交往外,其他均显示出极大的统计学显著性(p<0.001)(见表2)

(二)主观评价

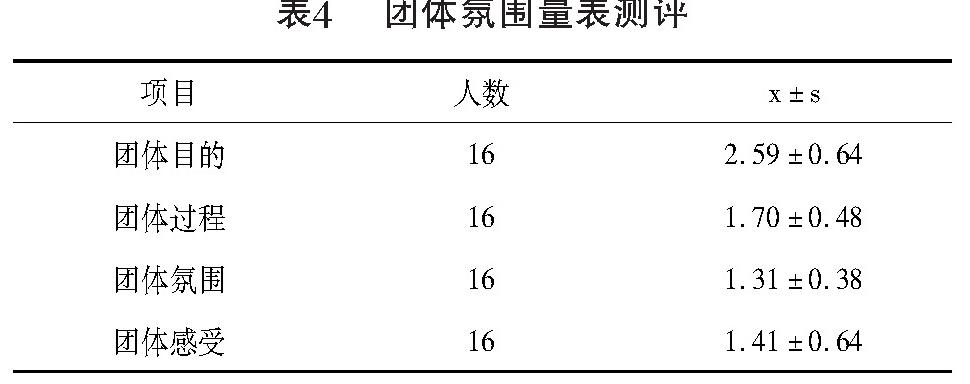

该团体氛围量表为语义差异量表,中间值为4分,由表4可知,成员对团体氛围四个部分的评价均低于中间值,团体目的一项评分稍显偏高,但仍表示成员倾向于自愿参与,活动过程也使成员感到有条理,明白且能够理解团体的目标;团体氛围一项分数最低,离散程度也处于较低水平,即表明大部分成员感到能够融入团体当中(见表4)。在最后一次活动结束前分享中,大部分组员认为在活动中收获了不少,学到了一些人际交往方面的技巧,与人交流中的不自在感有所缓解,认为自己在将来的生活中相较于之前能够更主动与他人进行交流。有的组员表示“意识到了自己以前与人交往过程中可能会使别人感到不舒服的地方”;有的说“今后能够尽量以一个恰当的方式对他人说出不”。

三、讨论与分析

(一)结果分析

1.从干预前后测对比结果看,表明短时间的成长小组对提高大学生人际交往能力的某些方面仍然有促进作用。本次成长小组采取自愿报名方式,从某种角度上表明参与者有很强烈的潜在愿望提高人际交往能力,且从团体氛围量表的评估结果看,大部分成员有较高的参与积极性,因此这能够为其自身能力的提高和工作者与成员之间建立良性的交互关系奠定一定的基础[9]。再者,大学生处于性格发展与塑造的重要时期,加之自身容易接收新鲜事物的特点,通过适当的引导和训练,其人际交往能力能够得到进一步提高,该研究也证实了这一点。

2.该研究以主动交往、适当拒绝和自我表达作为活动设计的子活动的主题,在小组结束后,这三个维度均有显著提高的趋势(p<0.05或p<0.001),而在情感支持和冲突管理这两个维度上前后测均未显示出显著差异(p>0.05)。这提示有针对性的活动设计能够对特定维度的提升起到积极的干预效果。

3.成长小组开展的环境对于成员来说是陌生且相对封闭的,在这个过程中成员需要相互认识,而接纳、温暖和保密的团体氛围则为主动交往提供了较为安全的环境。另外,团体辅导能够使组员体验到积极的情感,从而促进主动交往行为的产生[10]。此外,每次活动依据不同主题,分别设置一至两个需要每位成员表达看法、陈述理由的游戏,如“丛林探险”,该游戏需要组员共同商讨选择出需要保留或舍弃的物品,以此完成生存任务,游戏结束后,由工作者分享自己的感受,并引领成员表达参与的感受,鼓励成员表达自己,使得成员间的沟通不只是停留在人际交往表层,而相较于日常生活中的交流要更深一层。在适当拒绝这一维度上,采用情景模拟的方式,分组表演日常生活中与“拒绝”相关的场景并互相提出解决方式,分组形式使得成员能够以旁观者的视角看待他人生活抑或想象中的场景,由此面对自己的想法,反思自身;与此同时,兼以头脑风暴的形式,成员针对一个“问题情境”提出若干解决办法,这使得成员看到了可以选择的多种方式,而有多样的选择往往可以减轻受到问题困扰的程度。

在成长小组的后期,笔者觉察到小组内部有一定的角色分化,如“领导者”、“支持者”、“顺从者”和“沉默者”,同时成员间的交流更坦诚和自由,有鲜明的个人特性:这表明小组内部已经趋近成熟。

(二)建议与讨论

1.从前后测结果看,尽管自我表达这一维度分数有所提升,但其得分始终最低。自我表达或者称为自我袒露,袒露的是带有些许隐私的、令人感到焦虑的、羞耻的,是个人脆弱的部分,将这部分与他人分享,即使是对亲密的伙伴,仍然不失为一种挑战。对于大学生群体,其自我认识尚且处于探索阶段,往往倾向于将修饰后的面貌呈现给他人,而逃避真实的自我形象。这一点可能源自于对自己的不完全接纳和社会期待与自我认识之间的矛盾,然而在长期交往过程中双方要想获得稳定、深入的交流都必须学会展露真实的一面。在适宜的情况下,与他人恰当地分享一些令自己感到沮丧、焦虑和羞耻的事情对于增进沟通双方的关系有一定的促进作用。

2.大学生在日常人际交往中,可能需要试着正视、接纳真实的自我,学会与他人分享真实的感受和想法,不吝惜言语上的表述和赞美,学会适当地自我暴露,掌握人与人之间的沟通的“度”,有益于人际交往能力的提高,进而建立更加稳固的人际关系。良好的人际关系正是人类幸福感的来源,带来健康和持久、不易消散的快乐。

(三)反思

本研究的不足之处在于后测问卷是在最后一次活动结束后立即填写的,尽管数据显示成员人际交往能力的某些方面有显著提高,但此时成员可能仍然处于兴奋状态,对自己能力的评估也可能过于积极,研究未对成员的状态进行跟进,因此尚不知道此次活动对成员人际交往能力某些方面的改善是否有持续效果,后续将追踪干预效果。

总体来看,研究结果表明:通过短时间有明确针对性的团体辅导,能够对大学生人际交往能力的某些方面起到明显的改善作用,但这种效果能否持续有待后续研究。

参考文献:

[1]赵倩.当代大学生人际交往现状分析及大学生人际交往能力培养实证研究[D].济南:山东大学,2012.

[2]刘文,韩静,张丽娜.大学生人际能力与心理健康关系的研究[J].中国特殊教育,2008(3):71-79.

[3]秦红霞,高峰.大学生人际交往能力的研究现状与进展[J].文教资料,2009(26):207-210.

[4]冯宗侠.大学生人际交往能力现状调查研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2004,6(4):57-59.

[5]焦小燕,盖笑松.成长小组活动对改善大学生羞怯症状的效果[J].中国心理卫生杂志,2012,26(9):653-657.

[6]王瑶.小组辅导提高大学生人际交往水平的实验研究[J].心理科学,2004.27(5):1254-1256.

[7]李玉.探析“成长小组”对大学新生人际交往能力的影响——基于对P高校大学新生的实验[D].兰州:兰州大学,2012.

[8]魏源.人际交往能力问卷在大学生中应用的信效度评价[J].中国学校卫生,2005,26(12):1046-1048.

[9]尚云,李辉,高俊.人际交往团体辅导改善大学生心理健康水平的研究[J].中国健康心理学杂志,2005,13(5):369-371.

[10]杨爽,王瑶.大学生人际交往团体心理辅导研究[J].中国健康心理学杂志,2008,16(2):140-143.

基金项目:南京林业大学2014年大学生实践创新训练计划项目(2014xj049)