提升小学生数学概括能力的有效策略

2016-05-14孙保华

孙保华

林崇德说过:“不管是智力还是能力,其核心成分是思维,最基本特征是概括。”小学数学的许多知识都是抽象概括的产物。学生认识这些知识,必须经历一个“形象—表象—抽象”的复杂心理活动过程,即要经历把外部形象的感知材料经过头脑的思维加工,转化为内部心理的认识过程。在数学教学中,教师应根据学生思维发展水平和概念的发展过程,逐步发展学生的概括能力。

一、 认清过程——成竹在心

概括能力是在对数学事实感知的基础上,通过对相应数量关系与空间形式本质属性和内在联系进行抽象概括而形成的。小学生数学概括能力的形成与发展一般要经历以下四个心理过程。

1.感知事实

感知数学事实指通过对数学内容的观察、操作和实验等,对具体的数学事实获得感性认识的活动。小学数学中的数学事实具有直观性的特点,一般包括具有数学题材的事物、图像、文字、图示及数学符号等。在数学学习中要对具体的数学事实进行感知,为抽象概括提供依据。如在乘法结合律的学习中发展学生的概括能力,首先必须对符合乘法结合律的一些算式进行观察感知,发现这些算式的共同特点,对其普遍规律获得直观体验,为抽象概括打下基础。

2.分析抽象

数学中的分析抽象同概括联系十分紧密,通常是通过分析个别事物的个别属性获得认识,在此基础上对同一类事物的本质属性获得认识,并进一步区分出哪些是事物共同的、本质的属性,为将这些本质属性推广到同类事物中去打下基础。例如,认识平行四边形,首先要观察生活中的平行四边形物体,抽象出平行四边形的几何图形,然后对平行四边形进行分析抽象,发现每个平行四边形都有两组对边平行且相等,相对的角都相等。

3.概括结论

在分析抽象的基础上,需要把具有相同本质属性的事物联合起来形成数学结论(如概念、性质、法则、公式等),并用数学语言(文字语言、图形语言或符号语言)表达出来,实现对事物本质属性的概括,同时为更高层次的概括提供分析抽象的基础。如在认识三角形的学习中,通过分析发现三角形都是由三条线段围成的图形,从而概括出“由三条线段首尾相接围成的图形叫三角形”这一数学结论。这一步不但揭示了三角形的本质属性,也促进了学生概括能力的发展。

4.推广迁移

概括能力的形成与发展是具有渐进性和层次性的。当学生通过对个别事物的分析抽象概括出事物的本质属性后,还会进一步在更大范围内寻找同类事物的内在联系,并将这些本质属性推广到同类事物中去,进行更加广泛的迁移活动,形成包容范围更大、层次更高的概括化的数学结论,让学生伴随着这种过程促进自身概括能力的形成与发展。如结合整数中加法和乘法运算的学习概括出了加法交换律、结合律和乘法交换律、结合律及分配律,让学生发现在小数、分数运算中同样可以应用这些运算定律,由此把这些运算定律由整数运算推广到小数、分数的运算中去,从而实现更大范围的概括。

二、 寻求策略——有的放矢

概括能力是数学能力的核心,没有数学上的概括就无法获取数学知识,也就不能促进其他数学能力的发展。教师在教学过中必须遵循小学生的认知规律,耐心寻求最科学、最准确、最有效的策略,来引导学生参与抽象概括的全过程。

1.典型材料,发现本质

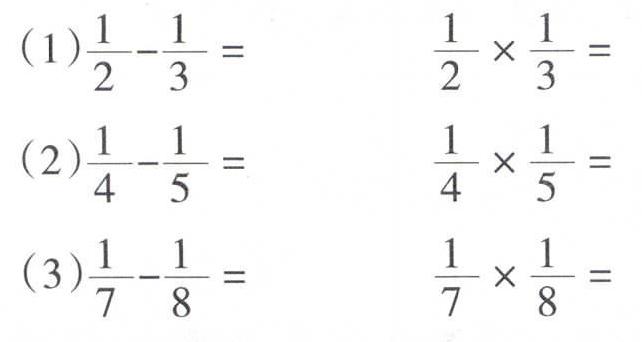

小学生概括能力的形成与发展是以对感性材料的观察、操作为基础,通过不断抽象概括而逐步形成与发展的,为学生提供有利于抽象概括的典型材料是概括能力形成与发展的重要条件。因此,在教学中,要为学生提供充分反映事物本质特征和内在联系的典型材料,获得对这些典型材料的感知和理解,引导学生探究,从而发现其本质属性和联系。如学完分数乘法后,出示如下这道题:

先计算,再观察每组算式的得数,能发现什么规律?

将上面两组算式(左右对应的两个算式为一组)作为感性材料,让学生在计算中发现:分母是相邻的非零自然数,而分子都是1的两个分数,它们的差等于它们的积。

教学中要注意两点:一是力戒一例一结,不要仅举一个例子就总结出一个结论,而应尽量多举几个有代表性的例子,让学生充分发现其共同属性再下结论。二是力避一展就收,不要一展示出事物的本质属性,就马上下结论,而应让其本质属性充分展示出来,甚至要故意夸张,让学生充分感知,再下结论,这样才能水到渠成。

2.掌握方法,准确概括

(1)提问法——概括的逻辑性。数学概念具有一定的逻辑结构和顺序。给概念下定义,通常用“属加种差”的方法。一般是先找到它邻近的属,再找到其特有的种差。例如,教学梯形,可设计这样的问题引导学生思考:这些图形是几边形?对边是怎样的?有几组对边分别平行?在此基础上,引导学生把这些结论合起来,用准确的数学语言概括归纳出梯形的定义:只有一组对边平行的四边形叫做梯形。通过这样的提问,引导学生思考,准确地概括出梯形的定义。

(2)归并法——概括的简洁性。有些概念、原理是由两个或两个以上的方面概括而成的,教学时可先逐一叙述,然后再引导学生将其合并起来,成为一个全面概括、语言简洁的定义。例如,教学比的基本性质,可引导学生分别概括出“比的前项和后项同时乘相同的数(0除外),比值不变”,“比的前项和后项同时除以相同的数(0除外),比值不变”,然后将两句合并为一句:“比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不变”。这样,不仅使学生深刻理解了比的基本性质,而且使概括出来的语言非常简洁。

(3)选词法——概括的准确性。数学概念要准确,叙述的语言就必须准确。在引导学生概括时,要通过相近词的选择,帮助学生形成准确用词的能力,培养学生思维的准确性。例如,教学方程的概念,引导学生概括、揭示概念时,可这样板书:含有未知数的( )叫做方程。让学生从“式子、算式、等式”三个词中选填一个。又如,教学小数的性质,可这样板书:小数的( )添上或去掉“0”,小数的大小不变。让学生从“末尾、最后、后面”三个词中选填一个。这样做,既能准确概括,使学生正确地理解概念的意义,体会用词的准确性,又能帮助学生学会推敲,养成用词谨慎的习惯。

(4)填充法——概括的完整性。有些概念用语言表达,句子较长,对小学生来说,有一定的难度。教学时,我们可以只要求学生能够理解,如要用语言完整表达,可以让学生填写部分关键词语。例如,教学乘法结合律,可让学生填空:三个数相乘,可以先把前两个数( ),再( );或者先把后两个数( ),再( ),它们的积( ),叫做乘法结合律。这样做,既减少了冗长的叙述,降低了学生概括的难度,又突出运算方法的变化,加深了学生对公式的理解。

(5)反例法——概括的严密性。许多数学概念都是有条件限制的,而小学生概括概念时往往疏忽有关条件,说出诸如“直径是半径的两倍”“两条不相交的直线叫做平行线”“三角形的面积是平行四边形面积的一半”等错误判断来。因此,教学时必须适时举出反例,提醒学生在概括时加上必要的限制条件。如,教学圆的直径与半径的关系,可以用两个大小不同的圆的直径和半径作比较,说明“在同一个圆里”的条件必不可少。

3.类比迁移,以旧识新

概括与迁移具有密切的联系,迁移的实质就是概括。因此,我们在教学中,要沟通知识间的内在联系,突出知识间的本质属性,实现数学知识的迁移,以此促进学生概括能力的发展。

(1)学习已有数学知识的下位知识时,让学生用已有的知识去同化下位知识,将新知识纳入认知结构中去,实现新旧知识的概括与整合。例如,认识了三角形后再学习三角形的分类,将三角形按角分为直角三角形、锐角三角形、钝角三角形,按边分为等腰三角形和不等边三角形,从而建立一个相对完整的三角形概念系统,实现对各种三角形的全面概括。

(2)学习已有知识的上位知识时,要引导学生发现已有知识不同内容之间的共同要素,从而建立一个能包容新旧知识的上位知识结构。将笔算整数加减法、小数加减法、分数加减法的计算方法通过进一步概括形成更加概括的上位规则,即凡是加减法都必须是相同计数单位上的数才能直接相加减。

(3)在综合应用中,让学生对认知结构中的已有知识重组,促进学生认知结构的优化,实现结构重组性迁移。例如,有这样一道练习题:有一个长方体,长和宽都是5分米,高是10分米,这个长方体的表面积是多少平方分米?解答这道题时,学生有多种解题方法,其思考过程如下:第一,因为长方体相对面的面积相等,因此只要算出其中三个面的面积,再乘以2即可。算式:(5×5+5×10+5×10)×2=250(平方分米)。第二,因为上、下两个面积相当于一个前面面积,求6个面积只要求出5个前面面积。算式:5×10×5=250(平方分米)。第三,因为前、后、左、右四个面的面积分别都等于2个上面的面积,底面面积等于上面面积,因此,求6个面积只要求出10个上面面积。算式:5×5×10=250平方分米。同时,学生通过相互交流,开阔了思路,受到启发,活跃了课堂气氛,培养了学生的发散思维,促进了学生概括能力的发展。

4.引导梳理,沟通联系

对数学知识进行系统整理,就是在某一阶段的学习活动结束后,引导学生对已经学习的有关数学知识进行回忆与梳理,沟通知识之间的联系,让学生从更加概括的层面掌握数学知识,在这样的活动中促进学生概括能力的发展。

(1)突出整理的层次性。在某一阶段某个知识系统学习结束后,都要及时对所学内容进行整理,沟通知识间的联系,形成相应的认知结构。如学习了分数的基本性质后,引导学生联想与已有知识之间的联系,唤起学生对分数与除法的关系、分数基本性质与商不变规律的联系,从而有效地帮助学生形成良好的认知结构。

(2)抓住相关知识的联系。突出不同内容之间的本质联系,让学生形成系统化、结构化的知识网络。如对平面图形面积的复习,不但要巩固各种平面图形面积的计算方法,还要让学生理解各种平面图形面积计算方法间的联系,感悟面积计算公式推导过程中的数学思想方法,对其内容获得更加概括的认识。

总之,只有具备良好的概括能力,才能获得对数学对象的本质和规律的认识,才能使数学对象的感性认识转化为理性认识,使认识发生质的飞跃,从而为数学学习的迁移、知识的运用提供坚实的基础。

【责任编辑:陈国庆】