从定量分析看卞和精神软实力的接受与传承

2016-05-13刘立冬

刘立冬

(湖北文理学院 图书馆,湖北 襄阳 441053)

从定量分析看卞和精神软实力的接受与传承

刘立冬

(湖北文理学院图书馆,湖北襄阳441053)

摘要:借助统计分析的方法,针对1962至2015年间国内公开发表的,以包含卞和知识单元的有效论文文献为考察、计量对象,对“卞和”这一历史文化名人在论文文献中的应用诸问题展开梳理研究,如:年度趋势、作者分布、下载被引频次、应用主题分布等,旨在厘清卞和精神的接受和传承现状,揭示其学术价值。研究结果表明:卞和知识单元在论文文献中的应用逐步发展并在1996年以后拓宽主题范围,在数量上也获得成倍增长;杜书瀛、叶舒宪两位学者贡献突出;学者江富建的《南阳玉文化的历史渊源与地位》一文同时处于高下载和高被引首位;卞和精神在论文文献中主要是通过“教育启示”和“文学形象”两大主题来体现接受和传承。

关键词:卞和;精神;软实力;定量分析

卞和,春秋时楚国人。荆(今襄阳南漳)人,一作和氏。三次献宝,历经三代王朝,受尽种种艰辛,直至失去双脚,成了终身残废。所做为何,只因在春秋战国时期,许多诸侯国都有自己的镇国之宝。“周有砥厄,宋有结缘,梁有悬愁”。自卞和以后,楚有“和璞”[1]。以献玉功,封零阳侯,辞,未就。卞和献玉故事中表现出的求真务实,为了国家,蒙冤受辱、不屈不挠、坚毅不拔的忠贞和无私奉献精神值得今人和后世传承[2]。卞和还因其高超的相玉技艺,被世人尊为“白玉祖师”,奉为“白玉真人”。“太上经”曰:道之积成,托形立影,与时翱翔,有形无体,谓之真人。卞和逝去已两千余年,其美名与时翱翔,其伟业与时俱进[3]。楚人卞和的精神是一种潜在的文化软实力,它需要在对卞和精神的接受和传承中得到彰显和提升。精神属于意识范畴,在论文文献中一般通过具象的知识单元方式来显现和表达。

本文基于CNKI数据库,综合运用文献统计分析的方法,针对1962至2015年间,国内学术界公开发表的,以包含卞和知识单元的有效论文文献为考察、计量对象,对“卞和”这一历史文化名人在论文文献中的应用诸问题展开梳理研究,如:年度趋势、作者分布、下载被引频次、应用主题分布等,旨在厘清卞和精神的接受和传承现状,揭示其学术价值,探寻其现实意义。

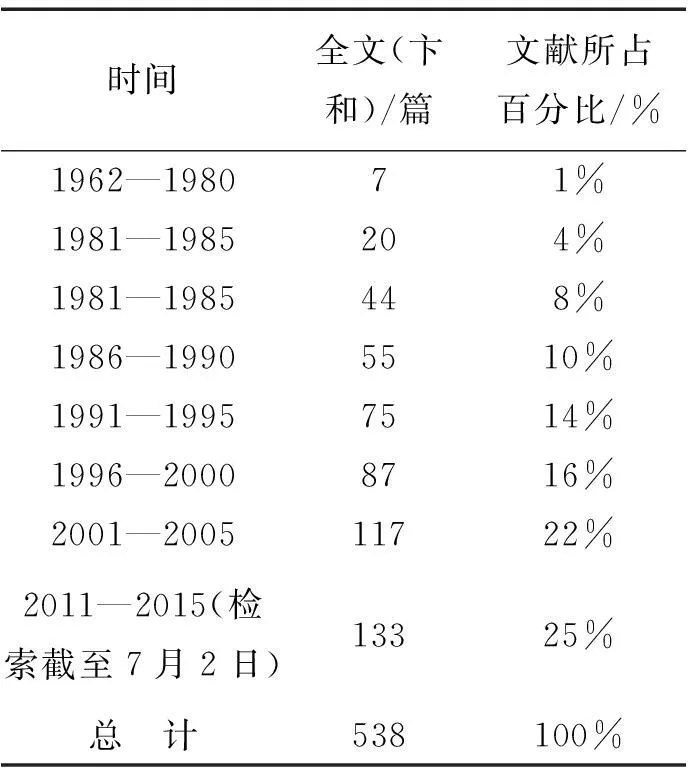

表1卞和应用文献年度分布表

时间全文(卞和)/篇文献所占百分比/%1962—198071%1981—1985204%1981—1985448%1986—19905510%1991—19957514%1996—20008716%2001—200511722%2011—2015(检索截至7月2日)13325%总 计538100%

一、论文总量与分布

为充分了解和掌握卞和知识单元在学术界的应用情况,笔者在CNKI中国期刊全文数据库检索项目下,选择“全文”字段,输入“卞和”检索词进行检索,筛选出1962至2015年间,国内公开发表的以“卞和”为知识单元的相关论文篇章,手工剔除包含“卞和营”“卞和之”“卞和京”“卞和蕊”“卞和方”等干扰结果以及系统检识错误的无关文献,得到文献总量共计538篇(截至2015年7月2日)。为便于进行定量分析,将538篇相关论文分为8个阶段。统计结果如表1、图1所示。

由表1、图1可知,关于卞和知识单元在论文文献中的应用,纵观8个时间段,数量呈逐步攀升的态势。根据分布表中的统计数据显示,我们可以认定,在53年间,卞和知识单元的应用热潮开始于1996年以后,特别是2006至2015年的不足10年间,共在250篇论文文献中出现,在不足1/5的时间里,产出了约占总量1/2(计为46%)的文献。而在1962至1995年的33年间,关于卞和的应用仅有126篇,只占应用总量的1/5(计为23%)。卞和应用的热潮发生在1996年以后,这与党的十四届六中全会政策和新时期下的文化导向存在极大关联,卞和作为楚文化基因型历史名人,深受后人敬仰,自然就形成一定的应用热潮[4]。

图1 卞和应用文献年度趋势

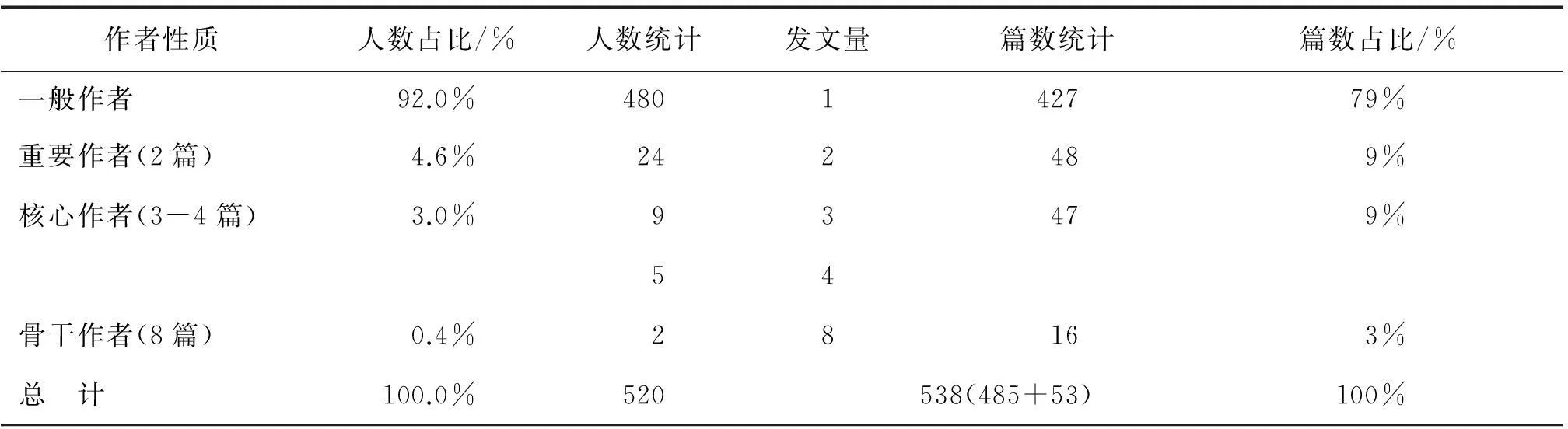

二、作者分布

卞和出现于数千年前,藏身于典籍,根植于楚地,在灿若星河的历史文化名人中被不断挖掘、开发和引用,离不开众多学者们的辛勤劳动,体现的是对卞和精神的接受和传承。为探究卞和知识单元在论文文献中应用的作者分布情况,笔者按发文量(贡献度)将作者划分为四类。为保证此项统计结果的科学、合理性以及对付出劳动作者的尊重,凡单篇多人合撰者,笔者分别累计该作者的发文数。统计的结果如表2所示。

表2 卞和应用成果作者分布

注:作者520人,总共发表538篇论文;单篇数人合撰者有53篇。

由表2数据可知,1962至2015年间,学术界所发表的538篇卞和应用成果,共来自于520名作者,人均1.03篇。统计结果显示,发文量为1篇的作者有480位;发文量2篇的作者24位;发文量3~4篇的作者有14位;发文量达8篇的作者有2位。其中,480位作者发表了1篇卞和应用的论文,作者人数约占全部作者的9/10,发文数约占总发文量的4/5,这部分作者,在检索时间段内虽只发表了1篇相关论文,但在对卞和精神的接受和传承方面做出了贡献,可视其为一般性作者;大约有百分之五的作者,有2篇卞和应用成果,发文数约占总发文量的9%,发文贡献度比一般作者重要,因此,可视这部分作者为重要作者;3%的作者发表了3~4篇卞和应用的论文,发文量占总发文篇数的9%,换言之,大约百分之十的卞和应用论文是由百分之三的作者来完成的,因此,这些作者可以被看作是卞和应用文献的核心作者;发文8篇的作者共有2位,作者人数只占总人数的0.4%,但是却发表了占总发文数3%的论文,属于卞和应用成果的高产作者,因此,杜书瀛、叶舒宪两位学者是当之无愧的贡献度骨干。

在对卞和知识单元应用贡献度的考察上,除了通过对相关论文文献数量的评价外,文献的下载频次和被引频次也是极其重要的指标,这些指标在反映文献价值水平高低的同时,也意味着文献所包含的知识单元被继承、连续、发展或评价,通过线性传递的方式,实现了相关知识单元的接受和传承。经过统计分析,截至2015年7月2日,下载频次和被引频次位居前10位的作者及文献如表3和表4所示:

表3 下载频次居前10位的作者和文献

表4 被引频次居前10位的作者和文献

综合两个表格的统计数据,高下载和高被引文献出现了6次重合,换言之,在10篇高下载的文献中有6篇在高被引中出现。其中,江富建的《南阳玉文化的历史渊源与地位》一文稳居双频次榜首;陈龙、骆玉笙、王春云、徐学、贾文丰等学者的单篇研究成果都同时出现在双频次榜;刘立冬有两篇论文分别处于高下载和高被引;徐学、周可二人合撰的两篇论文同时处于高下载。

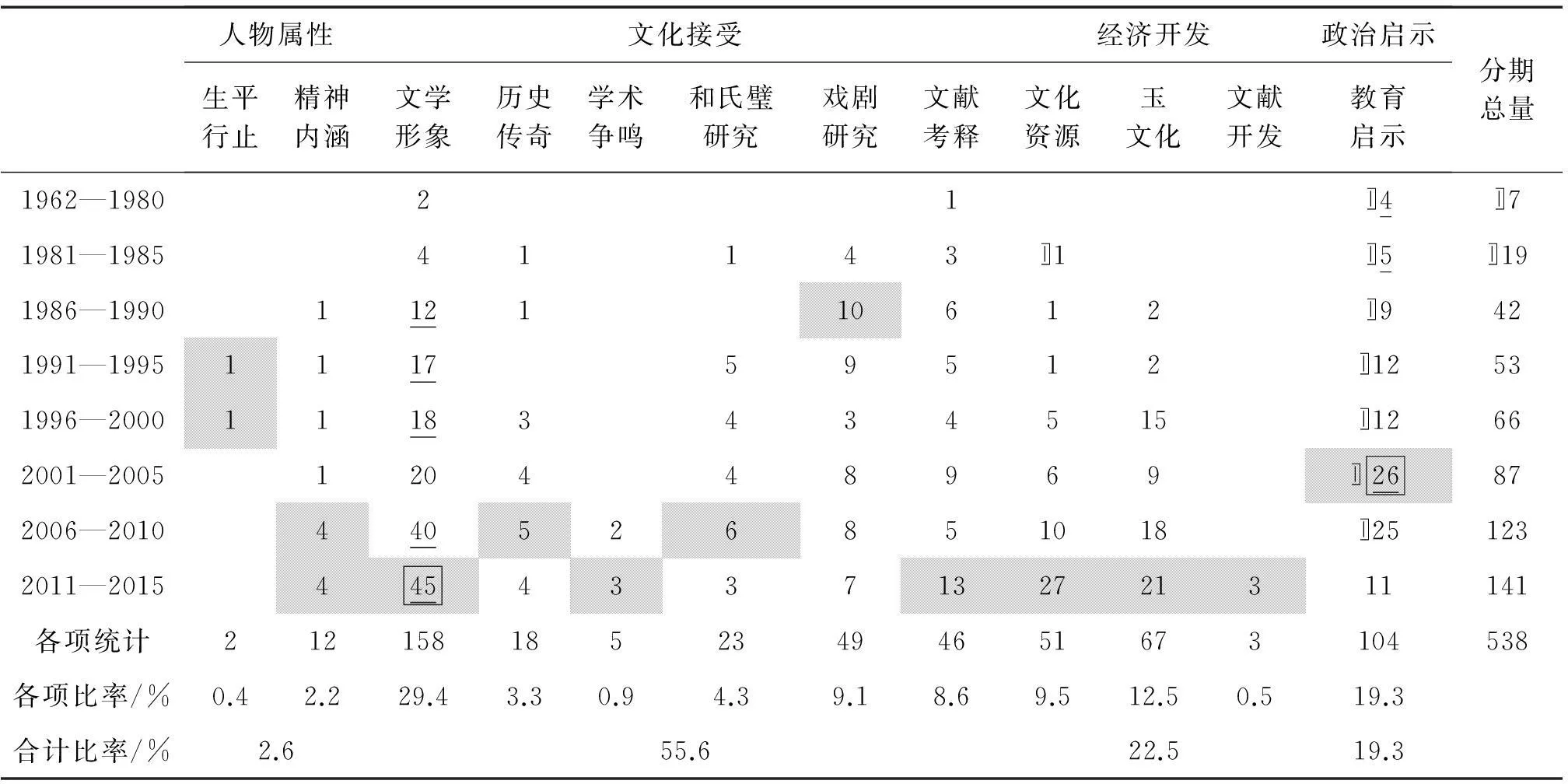

三、应用主题分布

卞和知识单元在论文文献中的应用分布较广,在政治、经济、文化领域都有不同程度的出现。为进一步挖掘学术界对卞和精神的接受和传承路径,笔者将获取的包含有卞和相关知识单元的538篇论文文献,根据其知识单元所属的主题逐一进行了划分,并归纳为:人物属性(生平行止、精神内涵)、文化接受(文学形象、历史传奇、学术争鸣、和氏璧研究、戏剧研究、文献考释)、经济开发(文化资源、玉文化、文献开发)、政治启示(教育启示)4个方面12个论题。

根据表5分期总量的统计结果,纵观各时间段,卞和知识单元的应用呈现出一定的规律性,经历了一个从简单到复杂、从单薄到丰满的累增过程[5]。为更清晰的了解各个时期的应用状况,以字符底纹的方式对表5纵列最高值进行标注,分别为:生平行止(1991—1995、1996—2000)、精神内涵(2006—2010、2011—2015)、文学形象(2011—2015)、历史传奇(2006—2010)、学术争鸣(2011—2015)、和氏璧研究(2006—2010)、戏剧研究(1986—1990)、文献考释(2011—2015)、文化资源(2011—2015)、玉文化(2011—2015)、文献开发(2011—2015)、教育启示(2001—2005),标注结果分别显示出12个主题应用最集中的时间段,也体现出这些主题在对应时间段内表现较为突出。

表5 卞和应用文献主题分布

注:带底纹数值表示主题应用最集中的时间段,数值加下划线表示该时期内的主题应用热点,数值加边框表示最广泛和核心的主题应用。

为明确8个阶段中,卞和知识单元应用的热点内容,现以下划线方式对上表横向内容中的最高值进行标注,分别为:1962—1980(教育启示)、1981—1985(教育启示)、1986—1990(文学形象)、1991—1995(文学形象)、1996—2000(文学形象)、2001—2005(教育启示)、2006—2010(文学形象)、2011—2015(文学形象),以上标注可以从一定程度上反映出该时期内的应用热点。

在对上表分别进行纵向和横向分析的基础上,交叉纵向、横向的最高值,获得两组相交重叠值,现以字符边框的方式进行标注,分别是:2001—2005(教育启示)(26篇)和2011—2015(文学形象)(45篇)。据此,可以认为“教育启示”和“文学形象”这两个主题,是卞和知识单元在论文文献中最广泛和核心的应用。换句话讲,卞和精神在论文文献中主要是通过“教育启示”和“文学形象”两大主题来体现接受和传承的。

教育启示体现了较多的政治功用,文学形象也多集中在古代文学研究中,除这两个核心应用外,笔者通过进一步分析发现,在1996年前,卞和知识单元的应用在戏剧研究方面成果显著;1996年后,学人们视野更开阔,应用范围进一步拓宽,在精神内涵、历史传奇、和氏璧研究、文献考释、文化资源、玉文化诸方面表现不俗。学人们深刻认识、深入挖掘卞和精神的现实价值,赋予其新的时代内涵,体现新的时代精神,使优秀传统文化得以传承、优秀民族文化得以焕发新的生机与活力[6]。

综上所述,基于文化的演进和时代的需要,卞和知识单元在论文文献中的应用逐步发展并在1996年以后拓宽主题范围,在数量上也获得了成倍增长,甚至出现了因荆山之多,卞和究竟得玉何处?全国有荆山的地方多出现关于卞和及和氏璧的传说故事,使得卞和归属地作为一个学术子目呈现出卞和研究少有的百家争鸣的繁荣态势[7]。

作为研究对象的论文文献,具有一个共同的特征,都包含一定的卞和知识单元。这些包含卞和知识单元的论文文献,通过对卞和执着求真、无私爱国等精神的认可和褒扬,亦或是对卞和悲剧精神不同程度的批判与扬弃,或者新编历史故事、评创戏剧曲目、启发决策咨询,或者直接对卞和的生平行止、精神内涵进行考证阐释等,来实现对卞和精神的接受和传承。

在卞和知识单元的应用上,杜书瀛、叶舒宪两位学者贡献尤为突出;江富建的《南阳玉文化的历史渊源与地位》一文同时处于高下载和高被引首位;利用得天独厚的区位优势,与卞和有深厚渊源地区的学人们在近十年贡献突出,如湖北省荆楚文化研究会王生铁,湖北文理学院王辉斌、高新伟、刘立冬、马佳、刘伶俐等应用成果较多;卞和应用的论文文献较集中的出现在相关地区的高校学报中,例如《湖北文理学院学报》《襄阳职业技术学院学报》等;出于对本土文化的热爱和弘扬本土文化的自觉,毫无疑问这些学人、学刊将陆续有更多的相关成果产出。

历史名人已远去,但承载其精神的文化资源跨越了漫长的时空隧道,经受了岁月的淘汰洗礼,好比薪尽火传,民族性便从这些名人资源中得以绵延相传[8]。

参考文献:

[1]刘立冬.基于卞和知识单元的组织建构及内容开发[J].兰台世界,2011(5):23-24.

[2]晋宏忠.略论楚文化的内涵及其现实意义[J].襄樊职业技术学院学报,2007(3):4-7.

[3]襄阳举世闻名的十大历史文化名人概况[EB/OL].(2013-09-13)[2015-09-15].http://hb.ifeng.com/dfzx/detail_2013_09/13/1222899_0.shtml.

[4]张海营.诸葛亮研究成果的定量分析[J].湖北文理学院学报,2012(7):12-17.

[5]顾銮斋.民族精神的传承与自觉[J].山东大学学报:哲学社会科学版,2013(1):17-31.

[6]孙波.文化软实力及其我国文化软实力建设[J].科学社会主义,2008(2):41-44.

[7]刘立冬,刘华银.基于对象人物显性知识关联的知识库构建研究[J].图书馆学研究,2011(7):65-67.

[8]沈艾娥.我国历史名人文化产业发展初探[J].三峡大学学报:人文社会科学版,2012(5):68-72.

Acceptance and Inheritage Situation on Bian He Spirit:Based on Quantitative Analysis

LIU Lidong

(The Library, Hubei University of Arts and Science, Xiangyang 441053, China)

Abstract:Documents related to Bian He,which were published in 1962-2015, were cardinged via statistical analysis to clarify the acceptance and the inheritage situation on Bian He spirit, and to disclose its academic value. The findings show that the application of Bian He to the documents develops gradually, the theme scope is getting wider and wider since 1996, and the number increase several times over; the scholars Du Shuying and Ye Shuxian made a greater contribution; The Historical Origin and the Position of the Jade Culture in Nanyang by Jiang Fujian stands first on the list of downloading and citation; Bian He spirit was mainly accepted in terms of educational implications and literary figures.

Key words:Bian He; Spirit; Soft power; Quantitative analysis

中图分类号:G253.5

文献标志码:A

文章编号:2095-4476(2016)03-0016-05

作者简介:刘立冬(1977— ),女,湖北南漳人,湖北文理学院图书馆馆员。

基金项目:2014年襄阳市研究与开发计划项目(襄科计【2014】12号文件)

收稿日期:2015-11-26;

修订日期:2015-12-10

(责任编辑:陈道斌)