作为食谱的《滇省夷人图说》:因华夏而叛逆的边地故事* 1

2016-05-10朱和双

朱和双

(楚雄师范学院,云南楚雄675000)

作为食谱的《滇省夷人图说》:因华夏而叛逆的边地故事* 1

朱和双

(楚雄师范学院,云南楚雄675000)

摘要:在嘉庆二十三年以前,清王朝在云南边地推进的“改土归流”遭遇到的阻力集中来自猡猡族群(滇东北)和猓黑族群(滇西南)。毋庸讳言,乾隆朝御制《皇清职贡图》对华夏边缘到缅甸王国的“中间地带”缺乏精确的把握。随着英国人的殖民浪潮在云南徼外的积极渗透,配合着建构稳定边疆的内在需求,云贵总督伯麟奉诏重新编绘《滇省夷人图说》。从“食与中华”的角度来审视,那些游离在滇缅边界与汉人抗争的族群明显被置于“妖魔化”的境地,他们在饮食结构上的“异化”成为叛逆儒家文明的标志性罪证,而早前归顺并服从流官差遣的族群则在“食同中华”的引诱下成为“耕读至诚”的忠实信徒。

关键词:《滇省夷人图说》;饮食结构;华夏边缘;他者叙事;文化认同

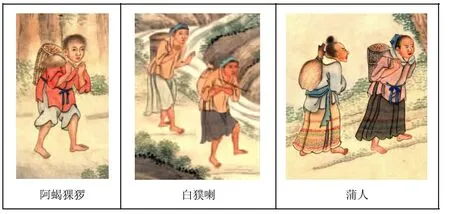

作为传统思维界定的华夏边缘地带,云南少数民族的特色饮食很容易引起内地人的关注。元代养生家贾铭撰《饮食须知》(江西省图书馆藏涵芬楼影印清道光十一年六安晁氏木活字《学海类编》本,收入《四库全书存目丛书·子部》第八○册,济南:齐鲁书社,1995年)卷二《谷类》说:“云南豆,味甘性温,有毒。煮食,味颇佳,〔然〕多食令人寒热,手足心发麻。急嚼生姜,〔可〕解之。此〔作物〕从云南传种,〔因〕地土不同,不识制用,食之作病。”这种“云南豆”就是相思子(即Abrus Precatorius)。该书卷三《菜类》还说:“鸡GAEA5,味甘性平。出云南。”在官修的各种“滇夷图册”出现以前,云南边地的饮食往往是同某个具体的府、州、县相关联,而很少同某个族群形成固定的对应关系。换句话说,尚未站稳脚跟的汉族移民对“夷化族群”的食谱缺乏足够的兴趣。乾隆十六年(1751),皇帝下令各地督抚将管辖境内不同族群的衣冠形貌绘图进呈,所以《皇清职贡图》以描摹男女外形为主,注重对人物表情的刻画,从而弱化了对饮食结构的梳理。据学者考证,中国社会科学院民族学与人类学研究所(即原中国社会科学院民族研究所)图书室藏《滇省夷人图说》(即道光《云南通志稿》所引《伯麟图说》的原抄本)的总编修者是云贵总督伯麟(1747―1824),其主要绘图者是李诂,成书的时间在嘉庆二十三年(1818)。[1](P68)道光《昆明县志》(清光绪二十七年翻刻本)卷之六下《黎献志·艺术》说:“嘉庆二十三年,总督伯麟既平礼社江夷酋高罗衣①清嘉庆二十二年(1817),临安边外夷人高罗衣自称“窝泥王”,伪署官职,纠众万余攻杀土目龙定国,扰瓦渣、溪处两土司境,渡江窥伺内地,云贵总督伯麟亲往剿平之。遂议定善后条规,使各土司绥靖夷民,以安反侧。二十三年,高老五(高罗衣从侄)窜藤条江外复为乱,扰及郡城,伯麟督师剿擒之。因此,《滇省夷人图说》对边地夷人的情况有较为全面的梳理。北京中国国家图书馆藏《夷人图说》(即《伯麟图说》的题记部分)将一百零八种夷人按照所属道、府或直隶州(厅)进行归类,详见《表A》。,绘诸夷人图以献,俾〔李〕诂司之。图成,神采酷肖,称善本云。”我们可以将《滇省夷人图说》[2]视作一部“食谱”,因为在编绘者的理论预设中,“食同中华”或“食近中华”是边地族群趋向文明的标志,而“食远中华”则成为叛逆不驯的代名词。

一、《滇省夷人图说》中的水火

在《滇省夷人图说》中,虽没有聚焦水井的形象,但山泉(或瀑布)、池塘(或湖泊)、河流、水田以及木(或石)桥的画面却经常出现(据初步统计,在《傒卜》、《罗缅》、《獞人》、《白猓猡②乾隆朝御制《皇清职贡图》(武英殿本)卷七《云南》记作“白猡猡”,此外还有“黑猡猡”、“乾猡猡”、“妙猡猡”、“阿者猡猡”和“鲁屋猡猡”五种,而记作“猓猡”的仅有“海猓猡”一种。推测“猡猡”与“猓猡”两者应该有细微的差别,至少在读音上就不完全相同(即“猓”读guǒ,而“猡”读luó)。因此,《皇清职贡图》卷六《四川》、卷八《贵州》均没有提到“猡猡”,仅有“猓猡”、“黑猓猡”和“白猓猡”三种,而读音相近者则有“狢GAEA3”、“犵狫”两种。顾炎武辑《天下郡国利病书》(北京中国国家图书馆藏清抄本)卷一百十一《种人》说“爨蛮……其初种类甚多,有号卢鹿蛮者,今讹为猡猡,凡黑水之内依山谷险阻者皆是。……妙猡猡皆土酋官舍之裔,或称火头,或称营长,或称官奴,与黑、白诸种逈异。……北胜又有号猓猡者,与四川建昌诸猓同类”(北京中国国家图书馆藏光绪己卯蜀南桐花书屋薛氏家塾修补校正足本将其误改作“北胜又有号猓猓者,与四川建昌诸猡同类”)。然《滇省夷人图说》没有区分两者的差异,径将《皇清职贡图》所见的六种“猡猡”改作“猓猡”,还强硬地将“撒弥蛮”改作“撒弥猓猡”。实际上,“蛮”、“夷”、“彝”、“猡猡”、“猓猡”被互改的情况较多,比如“海猓猡”被改作“海彝”。》、《沙人》、《水百彝》、《交人》、《蒲蛮》、《黑濮》、《老挝》、《GAEA6喇》中都出现了桥的形象),表明在聚居地(房屋或劳动场所)周围并不缺水。尽管如此,除平坝区外,村落还是多坐落在靠半山或山脚的地方,饮用水要靠人背畜驮,男女挑水的情况较少出现(仅绘有单只水桶),可能是因山间道路崎岖不平的缘故。比如《阿哂》就出现了女性背水的形象,其“题记”说:“阿哂居山凹,勤于治生;择壻,必〔选〕其家之去水远者;俾女于负水时绩线,以为私蓄也。广西州属有之。”《腊欲》绘男性背水(或酒)的场景同于《阿哂》,均用竹编背篓装绿色陶(或瓷)罐盛水;而《土獠》绘一男子右手提壶,正向左前方山涧直流下的泉水走去,推测他是要汲水解渴;《艮子》绘有一名妇女双手拿葫芦(估计是盛满了水)的画面,其“题记”更是说“畜驯象,使负薪、水”。《阿成》则绘有一男孩提着木制水桶立于家门口,一年老妇人正在用瓢向桶内取水,其“题记”说:“阿成勤俭,畏法;婚以羊酒,娶时挹瓢水倾女足前,谓之压性。开化府属有之。”可见,对于滇省夷人来说,水不但可以供人饮用(在劳动时要带水解渴),还具有使万物变“洁净”的象征功能。

图A:《滇省夷人图说》所绘背(取)水的男女形象

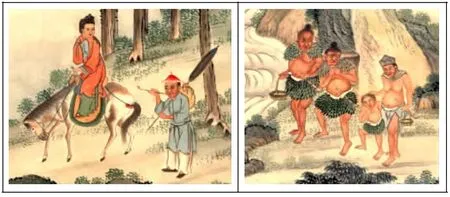

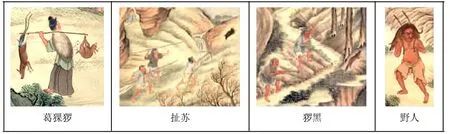

《滇省夷人图说》所绘“子间”(食同中华)和“GAEA2人”(茹毛饮血)服饰的差异

在对滇省夷人饮食的他者审视中,“华夏”(相当于放大了的内地汉人)无疑就是一个首选的参照系统,因此《子间》被安排在第一幅图的位置就理所当然。该图绘一对夫妻行走在湖边的小道上,路的两边均植有高大的松树;湖中有一些高低起伏的小岛(较大的岛上还种植有小树),湖的边缘是延绵不断的大山。从地理环境判断,很像是昆明滇池周边的某个地方。从人物形象分析,简直就与汉人无异,画面上的丈夫步行,头戴红缨圆锥形尖帽(其外形与清朝的官帽相似),外穿浅蓝色长衫(系一根黑色腰带),下身着浅黄色长裤,左肩扛大伞(伞把上悬一黄色包袱),右手持旱烟杆,脚穿一双黑色布鞋;妻子骑马,包紫色头巾(披到肩部),外穿橘红色长衫(内有浅蓝色长袖衬衣,左手隐藏于长袖内),下身着绿色长裙,右手牵马缰绳。最惹眼的是妻子缠足,左脚着白色袜子,外穿红色尖顶小布鞋。

图C:《滇省夷人图说》所绘“小列密”和“妙猓猡”正在用火烧烤食物的场景

图D:《滇省夷人图说》所绘在船上煮饭的场景(左)以及“沙釜”的外形(右)

在李诂等人看来,“服(衣)同中华”是滇省夷人内地化的一项重要特征(因此除《子间》外,还有《磨些》之“题记”说:“学儒之家,服与中华同”),而“服(衣)同中华”势必与“食同中华”呈正相关。换句话说,那些尚处于衣不遮体状态的族群(比如“GAEA2人”、“羯些”、“野人”、“卡瓦”、“戈罗”、“野古宗”等)在饮食习惯方面大概也不太可能接受“中华食学”的基本理念。毫无疑问,“子间”是滇省最接近汉人的“他者”,除了上面描绘的这些服饰方面的特征外,“食同中华”肯定也是要刻意渲染的部分,惟限于表现手法的困难,只好在“题记”中说:“子间久沐醲化,服食同中华,嫁娶必乘马,平时负薪以行也。云南府属有之。”很显然,子间“平时负薪以行”,表明他们不会吃生食,而是要用火将食物煮熟。相反,《滇省夷人图说》在“题记”中写到了很多“茹毛饮血”或直接吃生食的族群,比如说:“GAEA2人居无屋,茹毛饮血,树叶为衣,……丽江府GAEA2江外有之。”又说:“羯些兽眼、鸟喙,声如GAEA4,力勇;不衣,围颈,腹以布;米肉不熟食。永昌府属腾越有之。”还有“峩昌”是“性畏暑热,鲜食好饮,……永昌府、大理、顺宁有之。”所谓“鲜食”很明显就是生吃。而“利米”则是“居深山,〔吃〕鲜植物,射雀疗饥,不火食也。顺宁府属有之。”从图像叙事的角度来说,《白喇GAEA5》还描绘了一名男子将活蛇放进嘴里正准备吃掉的画面。

图E:《滇省夷人图说》所绘劈柴、捆柴、挑柴、背柴以及用畜类驮柴的场景

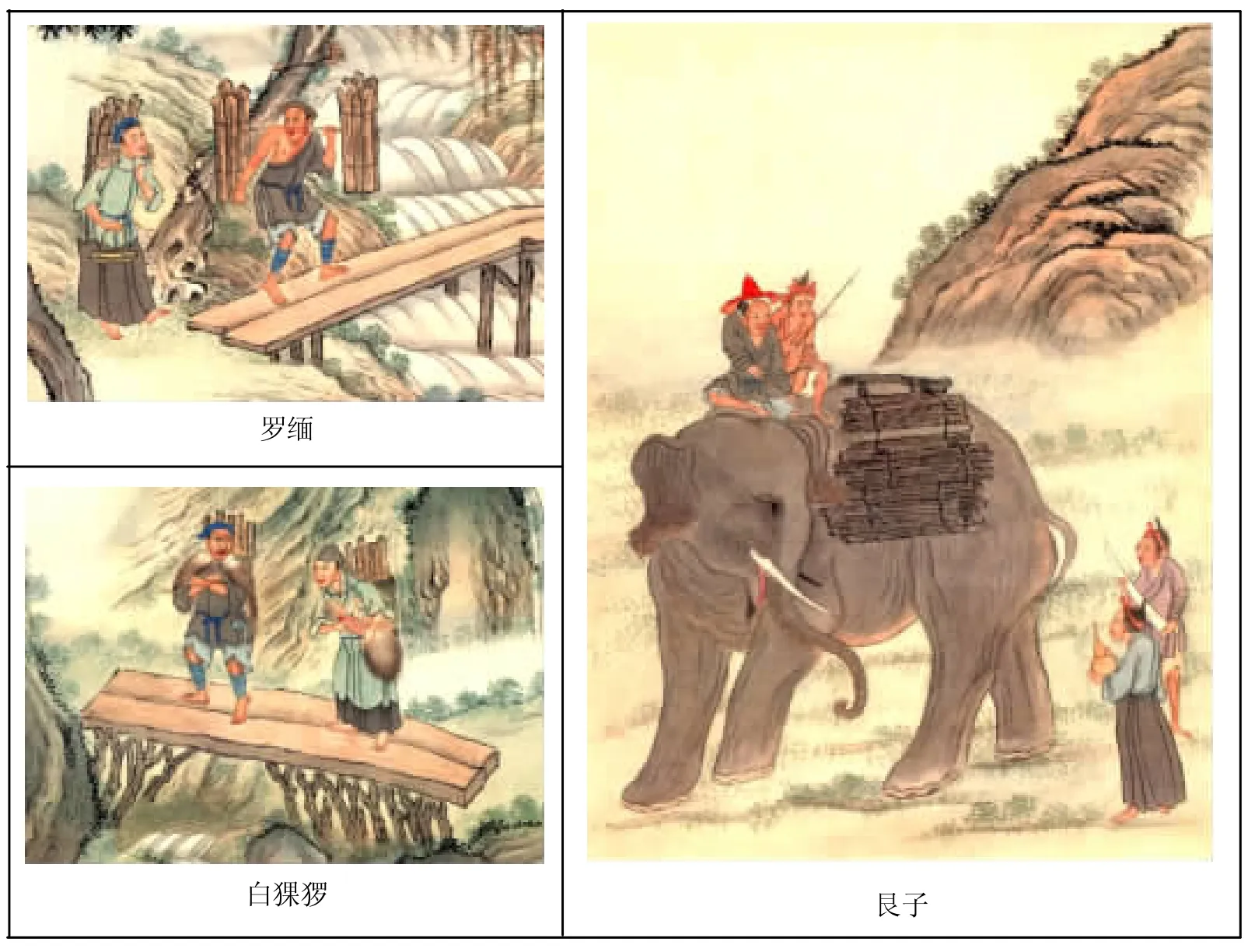

当然,“茹毛饮血”或吃生食的族群毕竟还是少数。《滇省夷人图说》描绘了很多用火烤制食物的做法,比如说“小利密精弩射,得雀鼠于野,燔食之。顺宁府属有之。”而对“妙猓猡”的描绘则是“结茅松间,围炉坐卧,……蒙化厅及永昌有之。”《普特》绘有一条船,船上有一妇女正同小孩说话,旁边置一圆柱形土灶(靠船头的一面为灶口,添加柴火由此进),灶上有铁锅(锅与灶之间有白色的条状物,除固定铁锅外,还可防止火焰从缝隙间出来烧坏船舱内的器物),铁锅上有木甄,木甄上有草编的圆锥形盖子(状似草帽)。从情形判断,妇人是哄着小孩儿等饭熟,其“题记”说:“普特善渔,舟不盈丈,而资生之具咸备……云南府属昆明县有之。”此外,另有“题记”说:“僰夷亦名摆依,又名百彝。……耐暑热,就卑湿处支木作楼,居下杂……釜、甄。……云南府及他郡州皆有之。”至于在图像中描绘夷人劈柴、捆柴、挑拆、背柴以及用骡马(或驴)驮柴的劳动场景,则多少有司空见惯的感觉。比如说《撒弥猓猡》展现的就是两名挑柴的男子正赶着两匹托柴的骡马(或驴)行走在密林间的画面,其“题记”说:“撒弥猓猡性谨,愿居山耕瘠土,常艾薪樵鬻于市,……云南府属有之。”《罗缅》展现的是一对夫妻准备入市交易的场景,丈夫挑一大担柴,妻子则背一小捆(右手提一小竹篮),其“题记”说:“罗缅性善,……勤负担或采蕈以易盐米,武定州属禄劝有之。”蕈是生长在树林里或草地上的某些高等菌类植物,伞状,种类很多,有的可食,有的有毒,而罗缅所采用来“易盐米”的肯定属于食用野生菌的范畴。《白猓猡》绘一对用箩筐背柴的夫妻正从木桥上经过,女人还怀抱一婴孩,其“题记”说:“白猓猡性朴直,裹头跣足,披羊皮如蓑,负薪入市,……澂江府及他郡州皆有之。”《水百彝》绘有一名男子挑柴的形象。《阿度》则绘一男子劈柴,旁有两名妇女分别在捆柴和背柴,其“题记”说:“阿度勤于樵,婚不尚金帛,壻负薪以迎。……开化府属有之。”更为奇特的是,《艮子》绘有两名砍柴归来的男子,正手拿尖棍驱使大象驮运柴捆(在可视的一面至少就有五捆,推测总数应在十捆以上,而骡马或驴通常只能驮运两捆)的场景,其“题记”说:“艮子性急,以布缠首,服窄袖缯衣;畜驯象,使负薪、水,或骑以行。普洱府属思茅边外有之。”《麦岔》绘有一名男子背柴的形象。《白窝泥》则绘有一女子背柴的形象。《土獠》之“题记”说:“性直率,男子衣布,女服彩,或樵或佃,俗与白猓猡略同。临安府及他郡皆有之。”

二、《滇省夷人图说》中的谷类

在明代中后期玉米、马铃薯等高产耐寒农作物传入云南以前,滇省夷人主要靠食用稻谷维持营养。令人奇怪的是,玉米、马铃薯并没有出现在《滇省夷人图说》中,估计是这两种新的耐寒农作物在云南种植的情况太普遍,不足以体现族群的特征。相反,有埂的水田(或插秧的场景)却出现在《土人》、《羿子》中,前者绘两男子穿短裤,正在插秧,水田边的道路上有一名送饭食的妇人(穿长裙,右手提一小竹篮,内置茶壶、杯与饭盒),她身后还跟随着一条灰色的狗;后者亦绘两男子穿短裤,正在水田里插秧;在田边的道路上有一名佩刀男子(肩披毡,右手扶刀把,绑护腿,其服饰明显与插秧者有别,推测不属于同族),似刚从寒冷的山间赶到坝区,另有“题记”说:“土人衣絮衣,带以革,饥则系之。女被毳,耕田弋山,以寅、午、戌日入城市。武定州属有之。”又说:“羿子一名沙兔,语多难晓,善织,择沃土耕,布、粟恒有馀也。与诸夷通婚姻,故又号仲家苗。昭通府属有之。”

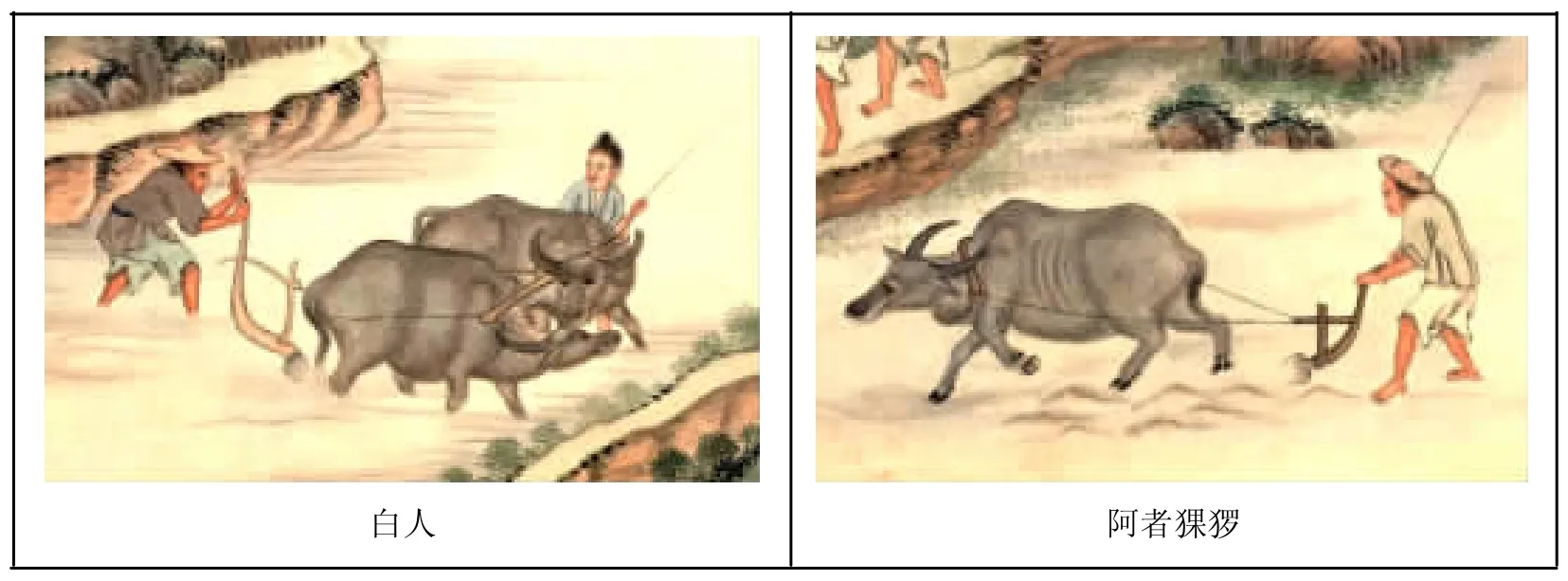

云南向来就以多山谷而著称,所以《滇省夷人图说》(共计一百零八种族群)除了《普特》、《傒卜》、《僰夷》、《沙人》、《土人》、《聂素》、《舍武》、《阿成》、《水百彝》、《腊歌》、《喇鲁》、《蒙化彝》、《龙人》、《缅和尚》、《花百彝》、《鲁屋猓猡》、《麦岔》外,几乎在每幅图中都绘有大山的形象。用水牛犁田(或旱地)的画面出现在《白人》、《阿者猓猡》中,前者绘一片较大面积的水田(有埂,呈不规则形状),有两名男子正驱使两条喂得很肥硕的黑色水牛(其小腿已淹没在水中)犁田,其犁制为二牛抬杠式;前面缓行一男子,左手持鞭(右手被牛身遮蔽),目视着犁田的进度;后面戴斗笠的男子下身穿短裤,双手扶犁把并驱牛耕作,其“题记”说:“白人,古白国之支流;旧讹僰为白,遂称为一类,而实不相通。力穑知礼,又谓民家子,云南府及大理有之。”穑原指收割谷物,“力穑”即泛指耕作,说明白人种植的就是水稻,其经济文化较为发达。《傒卜》之“题记”说:“能为农人祭田祖,以纸囊盛螟蟘,白羊负之,令童子送去境外。云南府属有之。”螟虫(即螟蛾的幼虫)主要生活在稻茎中,吃其髓部,危害很大,而“蟘”指吃禾苗叶子的害虫,则请“傒卜”祭田祖的农人当种植水稻。《猓猡》之“题记”说:“勤耕作,男妇皆能负载致远,……其俗于六月二十四日燃炬田间,祝丰年也。”因夏历六月二十四日前后,正是田间水稻成熟的关键时期。此外,尚有曲靖府属寻甸州的“海猓猡”也种植水稻,其“题记”说:“亦名坝猓猡,……服田。”还有《黑土獠》之“题记”说:“勤慎明礼,居多傍水田。〔农〕事竣,携榼之野,以祀土神。”很明显,水田种植的农作物还是以稻谷为主。《喇鲁》之“题记”说:“亦曰喇乌,楼居近水……勤本业。”《花百彝》之“题记”说:“嗜辛酸,居临水以渔稼。”《阿度》之“题记”说:“妇入门即舂米,盖百年伊始,各试其力,以明自食之义也。”因为“阿度勤于樵”,疑所食之稻谷(米)乃入市用柴薪交易而得也。《白獛喇》之“题记”说:“性耐劳。耕馀,劈竹为筐篚,入市易食。”在云南除大小不等的山间坝子外,水田的面积毕竟很有限。《阿者猓猡》绘一戴斗笠的男子左手扶犁把,右手持一细竹棍耕作旱地,犁由一条长得瘦骨嶙峋的水牛挽之,其“题记”说:“阿者猓猡居盘江外,服食似黑猓猡,好迁移,耕牧高阜。其性平易,无争斗之习,广西州属有之。”从“耕牧高阜”推测他们种植的农作物并非水稻。因《滇省夷人图说》称“黑猓猡……力耕善牧,器用竹木”,而其“食”是以粟、麦和牛、羊为主。

图F:《滇省夷人图说》所绘男性在水田里插秧劳作的画面

图G:《滇省夷人图说》所绘使用牛耕的两种常见情况

在《獞人》中还出现一名男子右肩扛曲辕犁(双手紧握犁把)行走的画面(前方荷锄的妻子手提茶壶,还紧跟着一条大黄狗),从他们身后环抱着的两座高山来推测,应该是要赶赴旱地进行耕作,其“题记”说:“獞人俗俭朴,男女皆事犁锄,……曲靖府属平彝有之。”

图H:《滇省夷人图说》所绘荷锄行走(或站立)、扶锄休息以及使锄劳作的场景

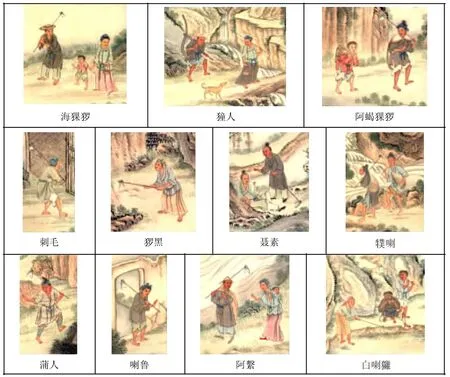

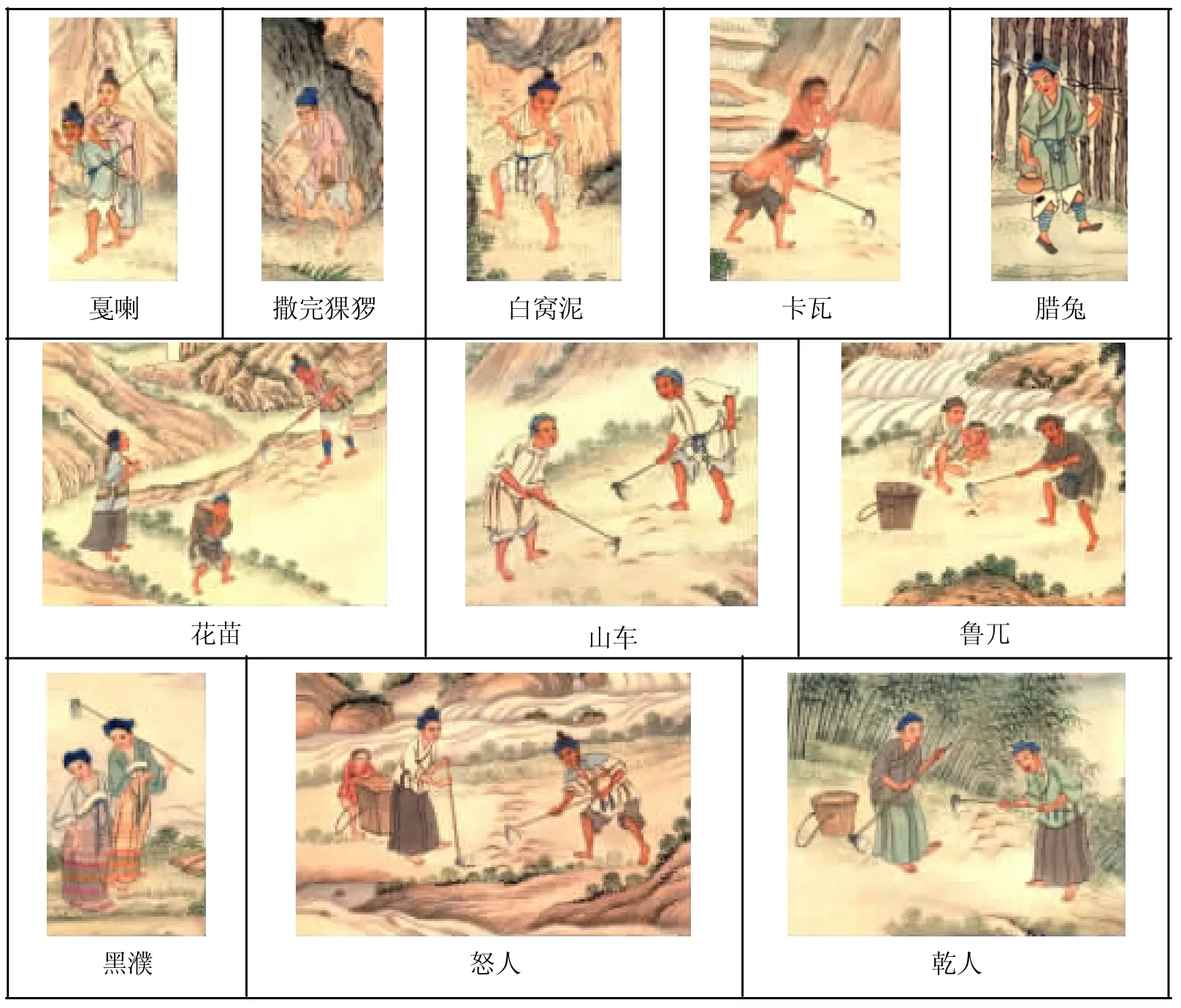

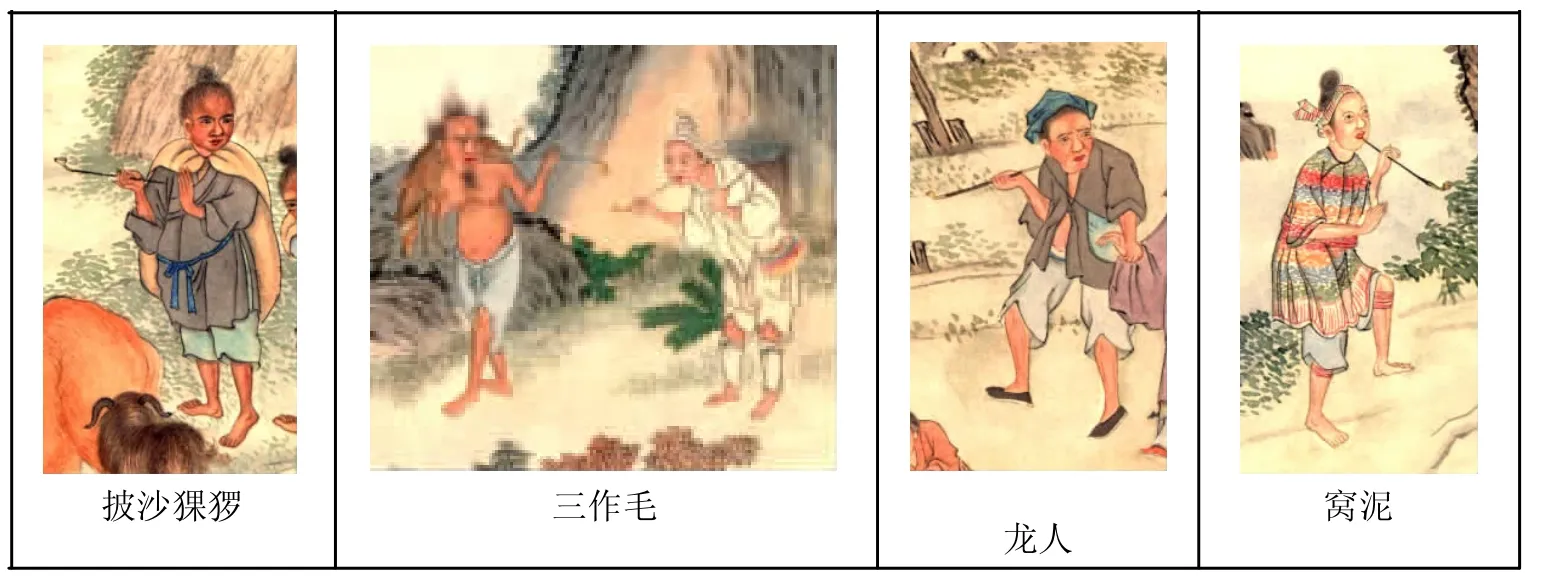

在《滇省夷人图说》中,荷锄行走(或站立)、扶锄休息以及正在使锄耕作的男女形象随处可见,比如说《海猓猡》、《獞人》、《阿蝎猓猡》、《阿繫》、《白喇GAEA5》、《腊兔》、《花苗》、《刺毛》、《蒲人》、《戛喇》、《喇鲁》、《黑濮》、《撒完猓猡》、《GAEA6喇》、《白窝泥》等都绘有荷锄行走的男女形象;而《聂素》、《乾人》、《怒人》中的男女正在扶锄休息;还有《鲁兀》、《白喇GAEA5》、《山车》、《乾人》、《花苗》、《怒人》、《卡瓦》、《猡黑》等则绘有正在用锄头挖地的男女形象。毫无疑问,滇省夷人使用锄头耕作的多是旱地,而他们种植的农作物多以粟、荞、麦、青稞、稗等为主(值得注意的是,现如今在云南山区较常种植的玉米并没有出现在画面中),尽管在图像叙事中没有展现这些农作物,但有“题记”说:“沙人多艺,能于悬岩千丈间伐老杉,量材成器;又能作沙釜、竹匙,以易粟”;“羿子……择沃土耕,布、粟恒有馀也”;“戛喇……结屋则迎山开门,耕而食,无馀粟”。还说:“阿蝎猓猡……艺荍(荞)麻”;“鲁兀耐劳苦,栖山种荍(荞)”;“披沙猓猡……种荍(荞)以食”;“山苏……居深山中,种荍(荞)、稗”;“野西番……种麦以食”;“缅人其种不一,……猎用火器,引火以麦面”;“古宗即土番,……种青稞”。还有“苦葱,俗似糯比……岩居种稗”;“大猡黑性蠢愚,穴居野处,拾荑稗”。又说:“撒弥猓猡……愿居山耕瘠土”;“罗缅……植山田勤”;“白猓猡,……近颇有耕”;“黑猓猡,……力耕”;“普拉猓猡……以佃”;“拇鸡性勤……耕山”;“葛猓猡依山居……渐被〔化〕。既久颇习农业”;“聂素力耕”;“舍武一名舍乌,……耕牧”;“阿繫……务耕种”;“白喇GAEA5……男女勤耕”;“山车俗俭,啬(穑)夫耕妇,不畏寒苦”;“普列性质直,勤于耕”;“阿戛性柔,当春耕时拾花草相赠答,抚掌而讴,期田禾之茂也”;“水百彝……务耕”;“腊歌性迂拘,业耕”;“普岔性悫,居边界,亦耕”;“腊兔与獛喇相似,勤俭守法,治其田庐”;“乾人……性勤,恪耕山、种水”;“花苗……勤业”;“怒人居(怒)江边,力耕”;“刺毛居浪(澜)沧江边,……男女力作供衣食”;“磨些即《唐书》〔所记〕麽些蛮……习耕牧”;“GAEA2人……近知务耕种,常为怒人佣”;“蒲人……勤耕善走,能负重,不知肩担”;“卡瓦貌丑,能耕”;“猡黑〔为〕蒲僰别派,俗似白人,女耕男猎……居深林”;“小利密……事耕耨”;“洒摩……有农而土者尤彬彬矣”;“蒲蛮……耕山”;“阿卡性愚貌丑,……耕馀猎,较罕入城市”;“黑濮……勤耕绩”;“龙人知耕织”;“撒完猓猡……勤于〔务〕农”;“GAEA6喇一名朴腊,……务耕植”;“土獠性直率……或樵或佃”;“白窝泥,男女务耕织”。

此外,《滇省夷人图说》还描绘了收获粮食背回家的画面,比如《阿蝎猓猡》绘一身材矮小的男性(或是尚未成年,因为他明显不如前面的荷锄者高大)背负一小箩筐红色颗粒状粮食(有“题记”说是荞,这种粮食同样出现在《怒人》、《白獛喇》、《蒲人》、《黑窝泥》绘的方形背篓内)走在回家的路上;《白獛喇》、《披沙猓猡》均绘两名女子收获粮食回家(前者背篓内装红色颗粒状粮食,后者“题记”说“种荞以食”)。在《黑窝泥》中还绘有一男孩背着一小口袋粮食,愉快地走在其父母之间(惟“题记”说“采茶,其业也”)。

图J:《滇省夷人图说》所绘男女到野外收获(或采集)蔬食的情况

三、《滇省夷人图说》中的菜类

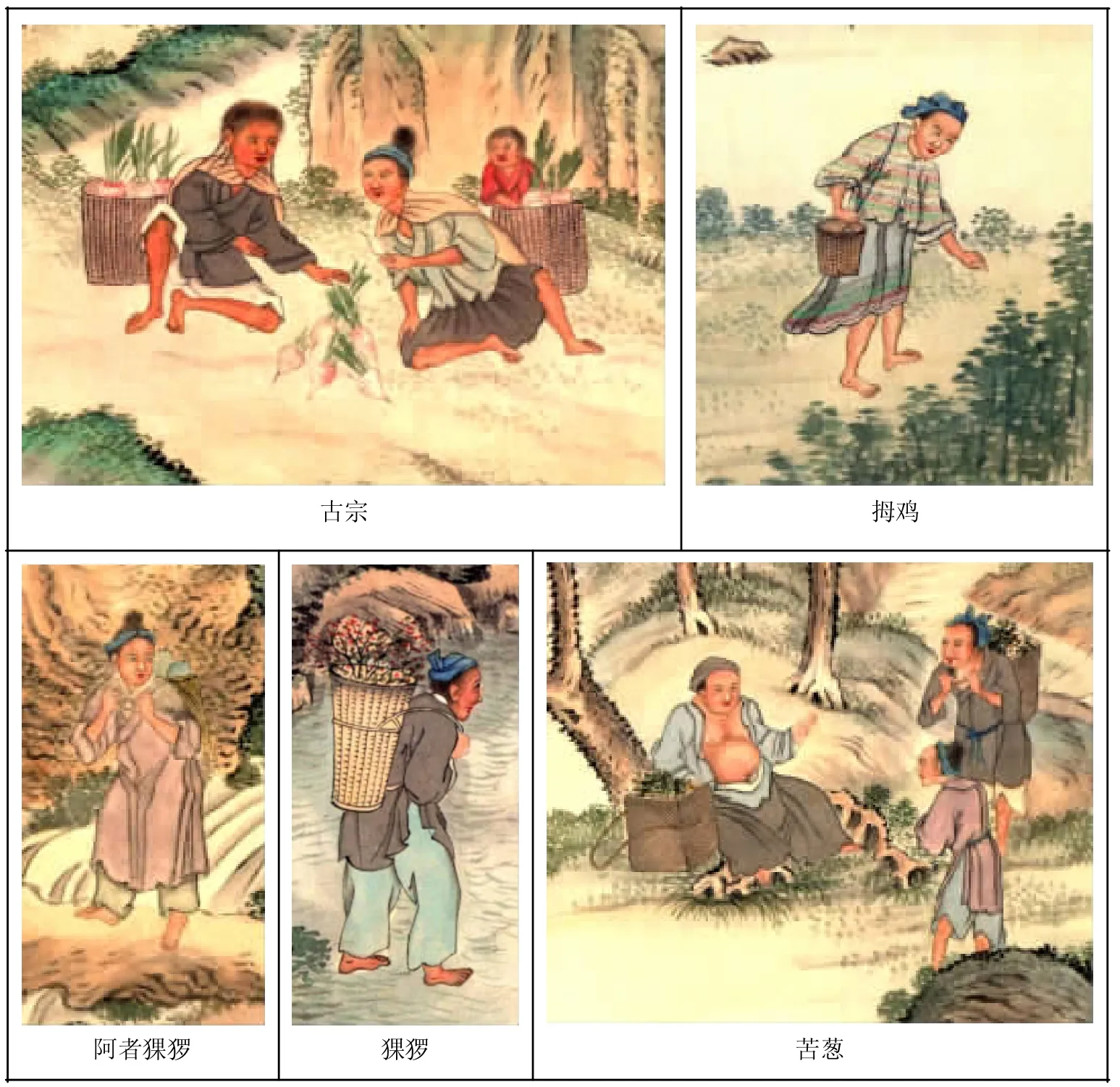

从图像叙事的角度看,《滇省夷人图说》对菜蔬的描绘极其简单,仅在《古宗》中出现

过蔓菁(因其“题记”说“嗜酥油蔓菁”),在《GAEA6喇》中出现过疑似“冬瓜”的蔬菜。《鲁兀》则绘有一家三口正在旱地里“掘山药……以佐食”的画面(丈夫抡锄头翻地,妻子带着男孩端着捡拾,旁边箩筐内装有灰褐色块茎壮的物质)。尽管成片的竹林出现在《普特》、《白獛喇》、《孟乌》、《乾人》、《黑铺》中,但仅有《鲁兀》之“题记”说“采……笋以佐食”。《猓猡》所绘女人背箩内装有某些开红花的植物,不详是否属于食用的菜蔬。《拇鸡》所绘女人(右肩背小箩筐)正在捡拾的木棉花(有“题记”说“于隙地植木棉花,累累如桃”),姑且归入食用的菜蔬。《苦葱》所绘两只方形背箩内装有绿叶子的植物,照例亦归入菜蔬的范畴。在《小列密》中出现过一名男子坐在镰刀、小竹篓(其内部空无一物)旁边休息的画面,推测他不是挖草药就是在找野菜(如果是割草的话,应该用较大些的竹篮)。

在《滇省夷人图说》的“题记”里所列的菜肴还有“蕉心”、“蕈”、“蕨”、“藜”、“藿”、“瓜蔬”、“鲜植物”等,最具地方特色的恐怕是非“蕉心”莫属,如说“蒲蛮……食蕉心如蔬,楚雄府及他郡州皆有之”(此食俗在楚雄地区一直流传至今,且不再局限于“夷人”地区)。又说:“罗缅……采蕈”;“鲁兀……采蕨……以佐食”;“腊欲……贫〔者〕食藜、藿”;“大猡黑……拾荑稗;不足,采瓜蔬……以佐食”;“利米……〔采食〕鲜植物”。

四、《滇省夷人图说》中的果类

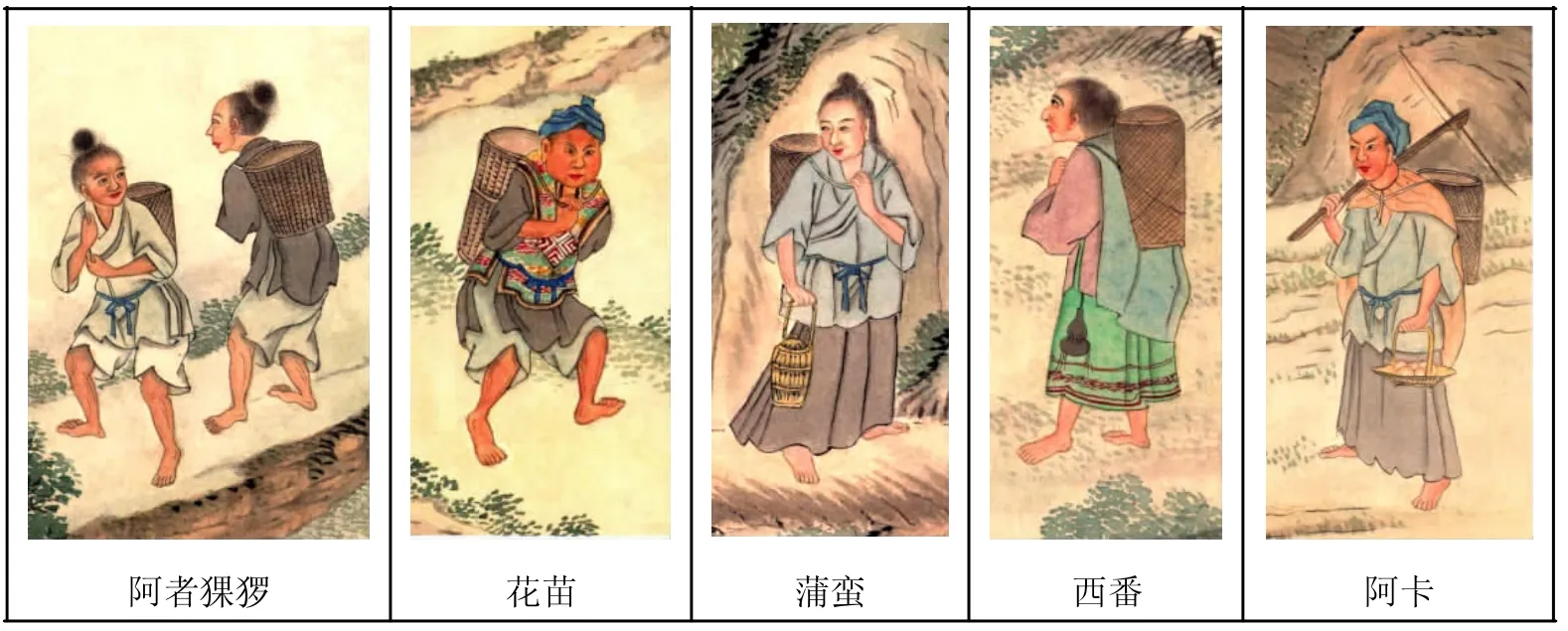

在《滇省夷人图说》中,除了绘有装满粮食、蔬(野)菜或柴薪的背箩外,更有一些肩背空箩筐行走在路上(或将箩筐放置在地方稍事休息)的男女形象,比如《爨蛮》、《阿者猓猡》、《花苗》、《GAEA2人》、《蒲蛮》、《西番》、《阿卡》等,它们都可能同采集某些果类相关。若从图像叙事看,高大的松树(或成片的松林)出现在《撒弥猓猡》、《傒卜》、《乾猓猡》、《苗子》、《黑甘夷》、《白喇GAEA5》、《普剽》、《花苗》、《遮些》、《猡黑》、《苦葱》、《黑窝泥》中,尽管其“题记”部分并没有提到松果,但食用“松子”的情况在整个云南都是极为普遍的。除了很容易辨认的柳树(应该就是垂柳)见于《水百彝》、《野西番》外,还有很多正盛开着红色(粉红色或桔黄色)花朵的果树(有些还没有长出淡绿色的嫩叶,在地上也没有堆积黄色落叶,有的只是绿色的小草,况且画面上其他的树叶都呈绿色,故不像是秋冬季节的景象)出现在《僰夷》、《罗婺》、《罗缅》、《土人》、《爨蛮》、《黑猓猡》、《拇鸡》、《聂素》、《阿戛》、《阿猓》、《水百彝》、《黑土獠》、《腊歌》、《侬人》、《磨些》、《羯些》、《峩昌》、《扯苏》、《莽子》、《龙人》、《花百彝》、《老挝》、《长头发》、《鲁屋猓猡》、《窝泥》、《GAEA6喇》、《糯比》、《山苏》中,有些是野生的(生长于悬崖峭壁之上),有些则是人工种植的(成片的果树整齐地排列着),而有些就种植于房前屋后或庭院中,推测它们与石榴花、桃花、梅花、杏花或樱桃花等相关。开白花的果树出现在《栗粟》中(推测同李花、梨花相关)。此外,还有很多没开花却长满绿叶的高大乔木获见于《子间》、《白人》、《罗婺》、《罗缅》、《土人》、《海猓猡》、《黑甘夷》、《獞人》、《阿哂》、《沙人》、《拇鸡》、《舍武》、《阿成》、《普列》、《花土獠》、《黑土獠》、《腊兔》、《披沙猓猡》、《缅人》、《GAEA2人》、《喇鲁》、《利米》、《小列密》、《西番》、《黑濮》、《黑窝泥》、《龙人》、《缅和尚》、《花百彝》、《麦岔》、《卡惰》等,其中有不少(尤其是人工种植于房前、屋后或庭院里的)应该同果树相关。在《滇省夷人图说》中,很多不知名的灌木(或成片的灌木丛)以及高矮不等的其他植物或野草几乎都是随处可见。

若从“题记”来看,很多颇有地方特色的果品(比如香蕉、芭蕉、槟榔等)还是进入到读者的想象空间里,因为《蒲蛮》之“题记”说到“食蕉心如蔬”,就等于暗示着有食用热带水果香蕉、芭蕉的普遍现象;而《水百彝》之“题记”则是直接说“种槟榔”。

图K:《滇省夷人图说》所绘背“空背箩”行走在路上的男女形象

五、《滇省夷人图说》中的味类

烟、酒、茶、蜂蜜、食盐、辛酸(调料)以及酥油、奶(制品)等各种味品均出现在《滇省夷人图说》中,从图像叙事的角度看,吸食旱烟(或手里拿旱烟袋)的男女形象较为普遍,获见于《子间》(见图B)、《白猓猡》(见图E)、《白獛喇》(见图I)、《三作毛》、《披沙猓猡》、《龙人》和《窝泥》,这算是滇省夷人在“食同中华”方面最显著的一项特征(尽管他们在服饰上同华夏相比仍有所不同),惟在“题记”部分并没有说到种植烟草的情况。

图L:《滇省夷人图说》所绘吸食旱烟的男女形象

不可否认,酒在《滇省夷人图说》中占有极显著的位置,除了在画面上绘出酒杯(碗)、酒壶、酒罐(坛)、酒勺(匙)以及吸管等器具(获见于《僰夷》、《苗子》、《普列》、《黑土獠》、《峩昌》、《蒙化彝》、《妙猓猡》、《龙人》、《缅和尚》、《糯比》等)外,还在“题记”部分说:“阿成……婚必以羊、酒”;“花土獠……婚不亲迎妇,翁携酒饮壻家”;“黑土獠……祀毕,长者席地坐,少者跽,进酒食,若享宾然”;“腊欲……婚必具羊、酒”;“喇嘛……戒酒色,……丽江府属有之”(辅证当地盛行饮酒) ;“峩昌……好饮”;“蒙化彝……其俗于除夕前六日设酒食”;“嫚且,拙于治生,其俗于丑月朔醵饮于野,……入新年乃止”。

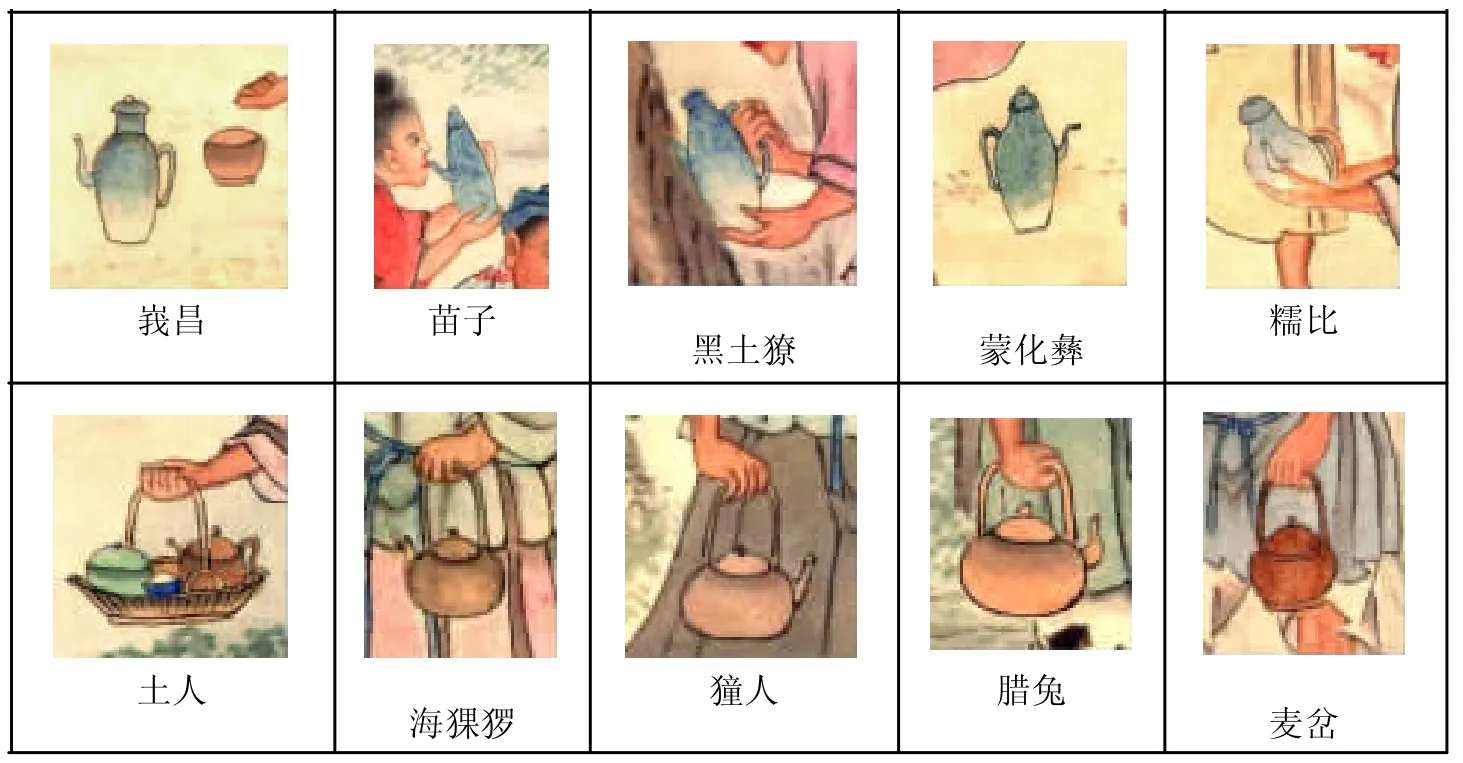

云南自古就以“茶马古道”的货物交易而声名远扬,《滇省夷人图说》对茶(或茶水)的描绘也是一个亮点。《三作毛》绘一妇女肩背箩筐(内装满某种绿色植物的嫩叶)行走在路上的画面,很可能就是采茶归来(因其“题记”说“三作毛种茶,……普洱府属思茅有之”) ;两山之间云雾缭绕,却整齐地种植着一排排低矮的植物,其外形就很像是茶树(或成片的茶园)。还有《黑窝泥》之“题记”更是说:“采茶,其业也。……普洱府属思茅有之”。由此可见,普洱府属思茅是清代云南最重要的茶叶产地,时至今日仍然如此。前面已经说过,滇省夷人种植、食用菜蔬的情况相当有限,而绝大部分皆摄取肉食(下文谈“兽类”时将论及),因此喝茶成为他们日常生活中的主要内容,比如《土人》、《海猓猡》、《獞人》、《腊兔》、《麦岔》等均绘有手提黄褐色小陶壶(或装在竹篮内)行走在路上的男女形象,且这些小陶壶具有惊人的相似性,它们完全不同于盛酒用的小瓷壶(将酒装在陶壶里容易渗漏)。

M:《滇省夷人图说》所绘瓷壶(上排)、陶壶(下排)在外形上的差异

除了烟、酒、茶外,《喇鲁》之“题记”说:“其散处荒僻者,食蜂……永昌府及临安有之”,此项或可解释成吃蜂蛹、蜂蜜。《花百彝》之“题记”说:“嗜辛酸,……普洱府属有之。”《罗缅》之“题记”说:“勤负担,或采蕈以易盐”。《古宗》之“题记”说:“嗜酥油,……丽江府及镇沅州有之。”奶水细分为牛奶、羊奶和婴儿吃的母乳,因水牛主要用于犁田,而黄牛(见于《僰夷》、《黑猓猡》、《披沙猓猡》、《喇鲁》)、牦牛(见于《西番》、《野西番》,因后者有“题记”说“养牛多生氂”)、山羊下幼崽后即可产奶;《喇鲁》(见图Q)绘一母亲给婴孩喂奶的情形(她敞开胸膛,用右手托住左乳,将乳头喂进婴孩的嘴里),而怀抱或身背婴幼儿的母亲形象则获见于《白猓猡》、《沙人》、《阿繫》、《水百彝》、《栗粟》和《大猡黑》,这些食用母乳的婴幼儿都没有长头发(或头发稀疏),还不能离开母亲独立行走。

六、《滇省夷人图说》中的鱼类

从图像叙事角度看,《滇省夷人图说》对鱼类的描绘颇费心思,比如《普特》绘一名椎髻的男子(口衔一鱼,头大、嘴尖,背部青灰色、腹部翻白,疑即鲢鱼)站在靠近湖边的水里,将双手放进鱼笼内摸(或捉)鱼的画面,其“题记”说:“普特善渔,舟不盈丈,……性耐寒,出没水波间,口衔手掬皆鱼也。”《普拉猓猡》绘一名行走在湖边的男子,右肩扛三角形密眼渔网,右手扶着渔网把,左手提着一小串鱼(可视者头小,鳍、尾皆呈淡红色,疑即鲤鱼),并有“题记”说:“普拉猓猡……居山巅,……出必持……罭……以渔。广西州属有之。”所谓“罭”,就是一种捕小鱼的密眼网。《黑土獠》(见图P)绘一红色食盘内装一条大草鱼(尾部超出食盘的边沿),还有完整的猪头、鸭(或鹅),它们均是祀土神用的祭品。《孟乌》绘一名男子行走在湖边的路上(其左前方另有一名妇女,右手提带盖的竹编小鱼篓,估计是装小鱼虾用的),左肩扛三角形密眼渔网,左手扶着渔网把,右手提着一串稍大些的鱼(共有三条,而可视的两条从特征来判断,应为鲫鱼),其“题记”说:“孟乌性迟缓,捕鱼以生,……开化府属有之。”《乾人》绘两名男子在湖中叉鱼,其“题记”说:“乾人……种水,……东川府属有之。”《蒲蛮》绘一名男子行走在山间小木桥上(前有一名背箩筐的妇女,其右手亦提竹编小鱼篓,其形制同于《孟乌》,应该也是装小鱼虾用的),左肩扛三角形密眼渔网,左手扶着渔网把,右手拎着一条鲤鱼(鳍、尾皆呈淡红色),其“题记”说:“蒲蛮……善泅。”《撒完猓猡》绘一名男子右肩扛密眼渔网(双手扶渔网把)行走在山涧旁的路上,很像是要外出去捕鱼。《山苏》绘一名妇女右手牵着小孩,左肩一头挑着竹编小鱼篓(另一头是小竹篮)外出赶集的画面,其“题记”说:“山苏……居深山中,……编竹成器,售于市。”这种竹编的小圆篓,在形制上完全同于《孟乌》、《蒲蛮》里所绘的渔具。

图N:《滇省夷人图说》所绘各种渔具、鱼类及捕鱼(或蛇)的情况

在“题记”里还有不少论及鱼类(包括蝦蟆、蛇或其他爬行动物)的内容,比如说:“撒弥猓猡……水居者,捕鱼自给”;“僰夷……用瓦捕……蝦蟆以待客”;“舍武……耕牧之暇,结网罗以佃渔”;“白喇GAEA5……山虫、水蛇皆能食也”(前已提及,《白喇GAEA5》刻画一名男子生吃水蛇的情境,这算作是“食非中华”的典型证据) ;“水百彝……水边居,习于水也”;“黑土獠……居多傍水”;“普岔……居边界,亦耕亦渔”;“喇鲁……楼居近水,……荒僻者食……蛇”;“花百彝……居临水以渔”。总体而言,临水而居的百越系族群更倾向于捕鱼。

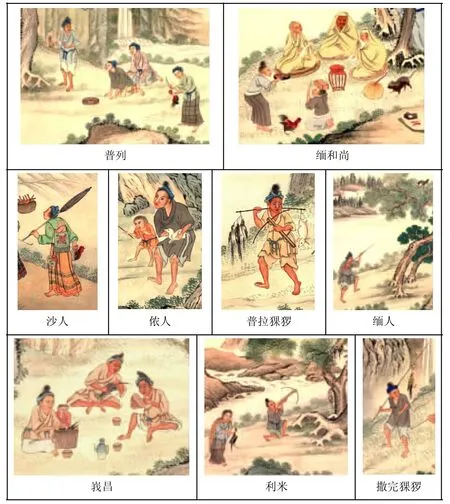

七、《滇省夷人图说》中的禽类

在《滇省夷人图说》所绘诸禽类中,可以分辨清楚的家禽有鸡(主要是红羽毛公鸡)、鸭(或鹅),其他野生飞禽均难以确知具体名称。公鸡见于《沙人》、《普列》和《缅和尚》,前者绘一名背着婴孩的年轻妇女准备过一座桥,她左肩扛伞,左手扶伞把,右手拎着一只大公鸡(用布包住鸡身,头露在外面,鸡冠较长),看情形是要赶到集市上进行交易。《普列》绘一祭祀场面,巫师(站立摇铃者,男性)在一棵大树前念念有词,两名妇女跪在地上祷告,另有一名站立的妇女准备用弯刀宰杀一只小公鸡(鸡冠较短),其“题记”说:“普列性质直,……善鸡卜,有疑取鸡骨,卜之辄兆。开化府属有之。”《缅和尚》绘诵经者三人(均穿着黄色袈裟),有一妇女跪拜,另一名敬佛,她们之间的空地上有一只公鸡在觅食,其“题记”说:“缅和尚食肉茹荤,喜畜鸡猫……诵经时环绕其侧也。普洱府属有之。”

图O:《滇省夷人图说》所绘捕杀(或饲养)禽类的情况

鸭(或鹅)见于《侬人》和《黑土獠》,前者绘一名男子双手抱着一只白色羽毛的鸭(或鹅)行走在路上,身旁还有一男孩跟随,他们赶往与住房相反的方向,估计是要去集市进行交易。《黑土獠》(见图P)绘整只煮熟的鸭(或鹅)放在红色盘子里,被当作敬献给神的食物。被猎获的禽类或射杀野禽的画面见于《普拉猓猡》、《水百彝》、《峩昌》、《利米》、《小列密》、《缅人》、《撒完猓猡》等。《普拉猓猡》绘一名左手持弩的男子,右肩挑一担(其一头挂着三只猎获的野禽,长尾,应该为雉属),其“题记”说“普拉猓猡……出必持弩”。《水百彝》(见图E)绘一名编发男子走在下山的路上,右手提一只红色羽毛的秃尾野禽(疑似鹦鹉),左肩搭着一空袋子,看情形是要赶去集市做交易(用捕获猎物换取自己所需的东西)。《峩昌》绘有三只黑色野雉(其二装于箩筐内,其一被男子拿在手里)。《利米》绘一名男子以弩瞄准树枝上停留的两只黑色野雉,他身后的妇女用左手紧紧捏住一只黑色野雉的脖子,其“题记”说:“利米……居深山,……射雀疗饥,不火食也。”《小列密》(见图C)绘一名男子端坐在篝火旁(身后有一张弩、一把镰刀),他正用两根长棍将猎获的野雉(绿色羽毛,长尾,嘴红色)夹住并放在火焰上烘烤,这样做有利于煺掉羽毛,其“题记”说:“小利密精弩射,得雀……于野,燔食之,即事耕耨。”《缅人》绘一名男子用火器射杀野禽(停留在树梢的三只黑鸟)的场面,其“题记”说“猎用火器”。《撒完猓猡》绘一名男子扛矛(杆上吊着一只野禽,长尾,红嘴、红爪,应即雉属),其“题记”说“喜食鸟”。还有《阿卡》(见图K)绘一背箩筐的妇女右肩扛一弩(右手扶把),左手提一装满鸟蛋的小竹篮;而武定州属“土人……耕田,〔暇则〕弋山”,就是跑到山林里用带绳子的箭射野禽以佐食。

八、《滇省夷人图说》中的兽类

驯化的家畜(包括猪、牛、羊、马、骡或驴、狗、猫、象等),在《滇省夷人图说》中较为常见,但猪的数量明显不如羊、牛和马。作为祭品出现的猪头(去掉毛后洗净,再煮熟,装在红色托盘内)见于《僰夷》和《黑土獠》,而《白窝泥》则绘有活猪的形象(装在背箩内,其头伸出在外,由一名妇女背着赶往集市进行交易)。僰夷、黑土獠与白窝泥都是农耕较发达的稻作族群,他们有多余的粮食用来喂猪,这是游猎族群望尘莫及的地方。

图P:《滇省夷人图说》所绘猪头(用于祭祀)以及贩卖猪崽的情况

对于滇省夷人来说,牛、羊的作用相当重要,两者经常是放在一起牧养。除了用于耕田地的水牛(见图G)外,还有黄牛、牦牛两个品种。《僰夷》、《喇鲁》均绘在楼房(干栏式建筑)下层豢养牛、羊的情况,前者绘四只山羊(一黑一灰二棕色)圈养在楼下,其“题记”说:“僰夷……耐暑热,就卑湿处支木作楼,居下杂牛马”;后者绘一头黄色的壮实母牛带着她的小牛崽儿,其“题记”说:“喇鲁……楼居近水,牛羊豢其下。”《傒卜》绘一名男孩牵着白羊跟随巫师祭田祖的画面。《罗婺》绘一名戴斗笠的妇女(披毡,左手拿细鞭)牧放五只山羊的情境,其“题记”说“牧于林阜”。《黑猓猡》绘一对夫妻带着孩子(三人均披毡,右手拿着细鞭)牧放一牛、四羊的画面,其“题记”说“披毡佩刀,……尚牧”。《阿成》绘新郎赶着两只山羊迎亲归来的喜庆场面,其“题记”说“婚必以羊〔陪嫁〕”。《腊欲》绘一名男子牵山羊引领新婚夫妇走在迎亲回家的路上,其“题记”亦说“婚必具羊”。《披沙猓猡》绘三名男子(一人手拿旱烟杆,另两人手拿细鞭赶牛)、两名妇女(一人背空箩筐,另一人则背着口袋)共同放牧的画面,一头壮硕的黄牛开始奔跑,两只山羊(一白一黑)正在吃路边的小草,另有两只黑色的山羊站立在路中央张望,其“题记”说“性顽,披毡负囊,男女共牧,随地结草屋”。《西番》绘一名披毡男子(左手持弓)牧放两头牦牛,其“题记”说“尚力善射,与牧迁徙”。《野西番》绘一名披毡妇女右手牵着牦牛缰绳行走的画面。《麦岔》绘一名男子右手牵着水牛缰绳外出提亲的画面,其“题记”说“聘妇用牡牛”。《黑铺》绘两只山羊在竹林边吃草,其“题记”说“牧羊而不食其肉。元江州属有之”。不食羊肉的情况在滇省夷人中极其少见,按照英国著名人类学家玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)在《洁净与危险》(Purity and Danger)中提供的象征分析理论,在“喜食”与“禁食”羊肉的族群内部可能存在着截然相反的“食物分类体系”,彼此都会将对方当作“危险的异已”。

关于牧羊(或披羊皮)、牛(或用牛聘妇)、马的情况,还有“题记”说:“猓猡……冬夏披羊裘”;“爨蛮……妇人……被绣彩或羊鞟,以别贵贱”;“黑甘夷……女衣氀毼”;“白猓猡……披羊皮如蓑”;“阿蝎猓猡……披羊裘”;“阿者猓猡……牧高阜”;“鲁兀耐劳苦,栖山……牧,牛马颇庶”;“舍武……牧”;“阿繫……聘妇,富者以金银,贫者以牛”;“白喇GAEA5……男女勤耕牧”;“磨些……习耕牧”;“古宗即土番,……披毾GAEA7”;“土人……带以革,饥则系之,女被毳”;“栗粟……毡衣毳带”;“GAEA6喇……行住皆负羊皮”,他们已懂得加工皮毛制品。骑马的男女形象(除《子间》外)还见于《阿成》、《腊欲》、《鲁屋猓猡》,惟夷人养马、骡或驴(见于《撒弥猓猡》)、猫(见于《缅和尚》)、象(见于《艮子》,图中绘一名男子双手抱象牙的形象,表明有屠杀公象的情况)别有他用,而不以食其肉为首要目的。

狗作为一种驯化的动物,其功能除了看家护院、陪伴主人外,还是重要的食物来源,滇省夷人嗜食狗肉的情况相当普遍,因有“题记”说:“獞人……好楼居,嗜犬……其性略与侬人同”;“侬人深山楼居,……食嗜犬”;“峩昌……祀用犬”。若从图像叙事角度看,除《侬人》(绘一名妇女,左手牵着一黄一黑两条狗崽儿,正赶去集市进行交易)外,狗都是放着养的。《土人》(见图F)、《獞人》和《黑窝泥》(见图I)均绘狗跟在外出的主人身后(或身旁),而《舍武》中的狗则是缩着身子睡觉(旁边的主人正忙着结网),还有《鲁屋猓猡》中的狗跑到主人(骑马,手持长矛,穿梭于树林间)前面回头张望,应该是猎犬。

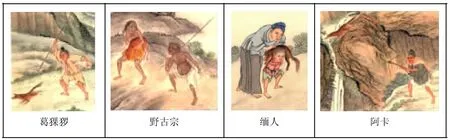

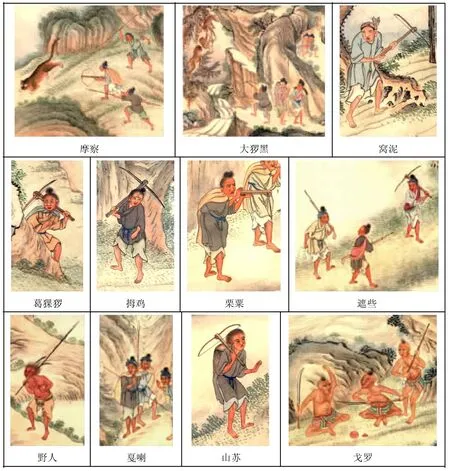

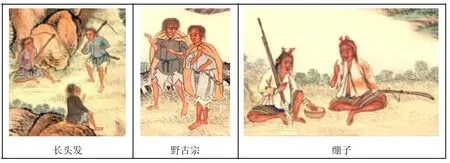

图Q:《滇省夷人图说》所绘饲养、放牧(或驱赶)牛、羊的情况

在《滇省夷人图说》中,耕田的农夫(常见手拿锄头或是用牛犁田的男女形象)远没有猎人多。总体而言,坝居的族群更擅长农耕,而山居的族群则倾向于狩猎(或“耕馀猎”)。就狩猎工具而言,大致分作弩(或弓)、长矛、火器(即火药枪)以及随身佩(或携)带的各种刀具。弓仅获见于《西番》,而弩(包括箭)则广泛地见于《普拉猓猡》、《拇鸡》、《葛猓猡》、《摩察》、《栗粟》、《遮些》、《大猡黑》、《猡黑》、《利米》、《小列密》、《扯苏》、《野西番》、《阿卡》、《长头发》、《窝泥》、《山苏》。长矛获见于《葛猓猡》、《摩察》、《戛喇》、《野人》、《大猡黑》、《猡黑》、《扯苏》、《鲁屋猓猡》、《撒完猓猡》、《野古宗》。弩(或弓)、长矛都属于传统狩猎工具。火器(即火药枪)作为新式狩猎工具,获见于《缅人》、《遮些》、《戈罗》与《绷子》,并有“题记”说:“缅人……猎用火器,……丽江府属有之”;“遮些……善用火器及弩,永昌府属有之”;“戈罗……强有力。普洱府属思茅边外有之”;“绷子……出必携械,遇猛兽弗避也。普洱府属思茅边外有之”。火器的出现是英国人渗透缅甸的结果,因为距离滇西南边界较远的夷人并不使用火器。随身佩带的各种刀具(其形制基本相同,仅有长短差异),获见于《黑猓猡》、《羿子》、《GAEA2人》、《戛喇》、《野西番》、《长头发》。此外,还有杀鸡用的小弯刀(见于《普列》)以及作为武器使用的月牙刀(见于《戈罗》)。

图R:《滇省夷人图说》所绘驯养(或驱使)狗崽(包括猎犬)的情况

图R:《滇省夷人图说》所绘捕获野兔、狐、獐(或其他鹿科动物)的画面

图S:《滇省夷人图说》所绘游猎族群捕获野兽(或携带狩猎工具)的情况

滇省夷人在野外捕猎的动物包括兔、狐、麋鹿(或其他鹿科动物)、鼠、虎、猴等,尤其以野兔和小型鹿科动物居多。饲养家兔的情况在“题记”中虽没有明说,但猎获的野兔(或捕杀野兔的场景)倒是见于《普拉猓猡》、《葛猓猡》、《遮些》、《扯苏》和《野古宗》。《普拉猓猡》(见图O)绘的是一只被猎获的白兔(约相当于三只野雉的重量)。《葛猓猡》绘一名妇女挑着刚猎获的两只野兔(一白一棕,两者约相当于一只狐的重量),其“题记”说“依山居,性刚好猎”。《遮些》(见图S)绘一名左肩扛火药枪的男子(左手扶枪把),右手拎着一只白兔的后腿。《扯苏》绘三名男子(一人持弩,二人举矛)在山坡上追捕一只黑色野兔的画面,其“题记”说“性强,居岩谷中,猎食。……楚雄府属有之”。《野古宗》绘有一名肤色黝黑的男子,右肩扛矛,左手拎着一只刚猎获的白兔,其“题记”说:“貌深黑,〔居〕于岩石崒屼处,……无室庐也。镇沅州及元江有之”。捕食狐(尾较长,腿较短,头部似犬)、麋鹿(或其他鹿科动物,尾较短,腿较长)的画面见于《葛猓猡》、《缅人》、《野人》、《大猡黑》(见图S)、《猡黑》、《阿卡》、《三作毛》(见图L)和《野古宗》,且有“题记”说:“野人……取动物以食”;“大猡黑……捕狙麋以佐食”;“猡黑……男猎,居深林”;“阿卡……耕馀猎”;“三作毛……好猎”;“野古宗……与麋鹿〔为〕伍”。捕食鼠类的情况不见于图像叙事,惟有“题记”说:“僰夷……用瓦捕鼠……以待客”;“獞人……嗜……鼠”。《摩察》绘三人(两人持矛,一人抬弩)在山间捕杀老虎的画面,其“题记”说:“黑猓猡别种,性强,习于弩,猎必获兽。……大理府及楚雄有之。”《大猡黑》则绘一名背箭筒的男子以弩瞄准树上嬉戏的猴(共有三只),他身后背孩儿的妇人手持长矛,还有一名男子肩上背着猎物(疑似小型鹿科动物)。此外,还有同狩猎方面的“题记”说:“拇鸡……好猎”;“栗粟……善用弩,每令其妇负木的(径数寸)前行,弩发辄中,而人不伤。西番畏其技”;“长头发性猛……不避艰险,九龙江土练也”;“鲁屋猓猡……好猎,常驰马林谷间,以矛、戟从”。

九、《滇省夷人图说》中的食俗

贾铭撰《饮食须知》搜集各种食物之间相反、相克的关系,主张饮食有节,他说:“饮食藉以养生,而不知物性有相反相忌,丛然杂进,轻则五内不和,重则立兴祸患,是养生者亦未尝不害生也!”这可以说是“中华食学”的一项基本理念。与此相反,绝大多数滇省夷人并不懂得这种“养生之道”,饮食无节制的情况司空见惯,比如说楚雄府属的“嫚且拙于治生,其俗于丑月朔醵饮于野,……过此虽终岁饥寒弗计也”,这是滇省夷人较普遍的饮食态度。当然,随着儒学的兴盛以及业儒者的增多,有些族群在饮食习俗方面也逐渐向汉人靠拢,比如说“海猓猡……性和顺,衣食俭约,服田知书”;“乾人……服教畏威,近更多业儒者,风弥淳矣”;“遮些……饮食必精洁”;“又有熟卡瓦,多与汉人往来”;“洒摩……有农而士者,尤彬彬矣”,证明《滇省夷人图说》多少有“重耕读,轻游猎”的心理倾向。

在《滇省夷人图说》中,始终没有出现餐桌(或围着某件家具就餐)的男女形象(读书的课桌获见于《海猓猡》,座椅则见于《黑铺》,后者“题记”更是说“削竹为床、几及他器具”)。在野外(或家门口)集体就餐(即席地而坐,直接将饭菜酒水置于地面上)的情况倒是很常见(比如《乾猓猡》、《苗子》、《黑土獠》、《峩昌》、《蒙化彝》、《糯比》、《戈罗》、《绷子》等)。《乾猓猡》绘二男一女席地坐在两棵高大的松树下,围着空地上置放的四盘菜食准备就餐(其中一人似家长,他将两根筷子插在饭碗里面,再用双手捧住置于头顶;另外两人左手拿饭碗,右手拿筷子准备吃饭),妇人身后的竹篮(有盖,置于旁边)内还有橘红色的勺状器物(疑为盛饭用的),其“题记”说:“食与黑、白二种略同,俗尚华靡,食必立箸于饭,戴首以示报本之意。曲靖府属宣威有之。”《苗子》绘有四人(三人席地而坐,边上两人演奏乐器,中间一人鼓掌;另一人站立,双手拿酒壶欲往嘴里倒)在野外两棵高大的松树下饮酒、娱乐的画面(他们背后就有一条瀑布,颇有“高山流水”的情韵),而中间的空地上摆放着三只酒杯和一盘食物,其“题记”说:“遇令节,击铜鼓,吹土籥以歌太平。”《黑土獠》、《峩昌》所绘都是在野外席地而坐,将酒食围在中间。《蒙化彝》、《糯比》均绘在家门前的庭院内宴客的盛大场面,不论主客都围着酒食席地而坐,无几案座椅甚至还将汤勺(或匙)直接放在地面上,后者“题记”说“食以手摶饭”,不知使用筷子。还有《戈罗》、《绷子》绘猎人在野外席地而坐、简单吃些干粮以充饥的真实场景。另有“题记”说:“侬人……无几案,脱履而后登楼,布席〔入〕坐”;“缅人……食不以梜”,即不使用筷子。

从《滇省夷人图说》所绘一百零八种族群的外在形象及其相关“题记”内容推测,与汉人接近的程度(即是否内化儒家礼制)隐约传递着他们被华夏认同的可能性。换句话说,那些潜在的“异己”总是被刻意安排在没有被汉人完全操控的华夏边缘地带,这就是为什么在昆明周边地区(云南府、武定州和曲靖府等)没有获见夷人携带武器的深层原因(即拥有武器的猎人形象属于那些凶神恶煞的男性,而业已归顺的族群则渲染其温柔的女性),“食同中华”的族群分布于此区域内。相反,靠近缅甸的丽江府、永昌府、顺宁府和普洱府均获见较多的猎人形象,他们是让汉人感到恐惧的“异己”力量,“食远中华”的族群多分布于此区域内。从元代开始的几次征缅战争在华夏的精神结构中也难免烙下痛苦的伤痕。同样,雍正朝对猡猡、嘉庆朝对猓黑①《滇省夷人图说》之“题记”改作“猡黑”(按地域及发展程度区别为“猡黑”、“大猡黑”和“小猡黑”),伯麟撰《进云南种人图说》(附载于《滇省夷人图说》之后,无标题;收入道光《云南通志稿》、道光《普洱府志》时改此名,惟其内容有删节)仍旧作“猓黑”。道光《云南通志稿》记作“猓黑”、“大猓黑”和“小猓黑”。惟乾隆朝御制《皇清职贡图》(武英殿本)卷七《云南》(共绘三十六种滇省夷人形象)并没有“猓黑”,而《清仁宗实录》、道光《普洱府志》多以“猓夷”、“猓匪”、“猓黑贼”来指称该族群。、窝泥的局部征战至少还是让“中间地带”(澄江府、临安府、楚雄府、大理府、元江州等)充满恐惧意象,“食近中华”的族群分布于此区域内。

图T:《滇省夷人图说》所绘在野外(或家门口)聚餐的愉悦画面

除了将汉人作为“文明”的参照外,猓猡(勤耕作)、白猓猡(性朴直)、黑猓猡(佩刀善牧)以及GAEA6喇、侬人、磨(麽)些、白人、西番、艮子、窝泥等也经常被作为滇省夷人“内部”的参照系统(他们都是早先被华夏所熟知的族群),有“题记”说:“乾猓猡,服食与黑、白二种〔猓猡〕略同”;“阿者猓猡……服食似黑猓猡”;“摩察,黑猓猡别种,性强”;“戛喇性猛,状类猓猡”;“蒙化彝,略似猓猡”;“鲁屋猓猡,服饰类黑猓猡”;“撒完猓猡,性与黑白二种〔猓猡〕稍异”;“土獠……俗与白猓猡略同”。又说:“腊兔与GAEA6喇相似,勤俭”;“獞人俗俭朴,……其性略与侬人同”;“刺毛居浪沧江边,性如麽些”;“猡黑,蒲僰别派,俗似白人”;“野西番……其俗不同于西番”;“黑濮……言语似西番”;“绷子性悍,服食略与艮子同”;“糯比,窝泥别种,性傲,识大义,……僻处不入城市”。按照《滇省夷人图说》的理论预设,“食近(或同)中华”的根基还是应该建构在耕(织)、读(汉书)之上,而能否接受儒家礼制是融入“华夏文明”的关键,因有“题记”说:“白人……力穑知礼”;“僰夷……俗淳,重祀礼”;“白猓猡……近颇有耕而读者”;“葛猓猡……渐被〔化〕;既久,颇习农业而变旧俗”;“聂素耕力服贾,颖者购书求师,诵读不辍,菁莪雅化,久洽遐荒矣”;“腊欲……于仪节殊谨”;“摩察……近颇有变其旧习者”;“喇鲁……勤本业,遇人退让”;“蒲蛮……通汉语,知礼让”;“老挝……善治生,时入城市”;“黑铺性慧”。与此相反的情况还存在,比如“阿蝎猓猡……于礼节颇略”;“舍武……见人辄畏避”;“山车……衣服、礼节颇略”;“腊兔……罕与人往来”;“苦葱……疎于仪文”;“阿卡……较罕入城市”。毋庸讳言,由于彼此间的隔阂,以华夏为视点的他者叙事部分地渲染了滇省夷人在饮食结构上的叛逆。

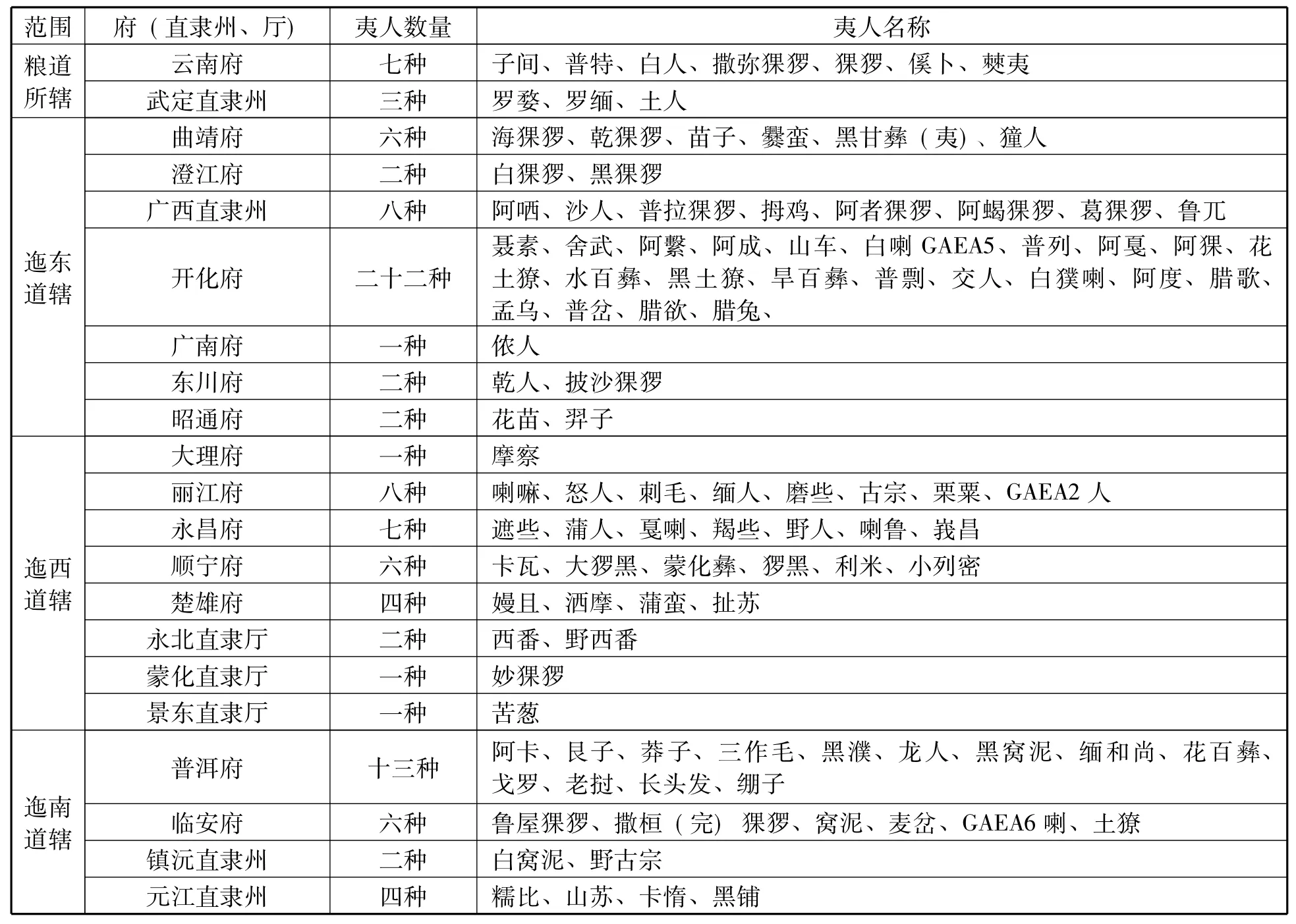

表A:北京中国国家图书馆藏《夷人图说》所见滇省夷人分布的具体情况

参考文献:

[1]祁庆富,史晖等.清代少数民族图册研究[M].北京:中央民族大学出版社,2012.

[2]揣振宇.滇省夷人图说滇省舆地图说[Z].北京:中国社会科学出版社,2009.

(责任编辑陈兰)

Diansheng Yiren Tushuo as a Recipe Book: A Story of People in the Border Areas Defying the Chinese Tradition

ZHU Heshuang

(Local Culture Institute,Chuxiong Normal University,Chuxiong,675000,Yunnan Province)

Abstract:Before 1818,opposition to the policy of appointing circulating officials to replace the local ones of the Qing government came mainly from the Lolo tribes in northeast Yunnan and the Lohei tribes in southwest Yunnan.It is clear that knowledge of the Qing rulers about this area was far from adequate.To answer to the infiltration attempts of the British Empire and to stabilize the frontier areas,Bo Lin-the then Yunnan governor-had Diansheng Yiren Tushuo (An Illustrated Handbook of the Foreigners in Yunnan) re-compiled.From the perspective of“food and China,”peoples inhabiting areas bordering upon Yunnan Province and defying the Han have been obviously demonized,one proof being their deviation from the Confucius tradition in diet.On the other hand,the tribes already subject to the Han rule and the circulating-official policy are regarded as a faithful part of the Chinese nation as they have adopted the Chinese food.

Key words:Diansheng Yiren Tushuo (An Illustrated Handbook of the Foreigners in Yunnan) ; diet structure; border areas of China; the other narrative; cultural identification

作者简介:朱和双(1976―),男,楚雄师范学院副研究员,法学(民族学)博士,主要从事历史人类学与滇省汉籍研究。

*收稿日期:2015-12-16

中图分类号:K297. 4

文章标识码:A

文章编号:1671-7406 (2016) 01-0001-21