周汝登对“心学之史”的编撰①

2016-05-10王格

王 格

(北京大学 哲学系, 北京 100871)

周汝登对“心学之史”的编撰①

王格

(北京大学 哲学系, 北京 100871)

摘要:明代王学发展至万历时期,必须面对儒家道统地位的问题,作为道统叙事形式的“心学之史”之编撰因此十分必要。王学学者周汝登为此作出了不遗余力的努力,其中包括《王门宗旨》《圣学宗传》以及《程门微旨》等篇幅大小不一的著述。《王门宗旨》树立王畿一系学说思想在王门中的正统地位,而《圣学宗传》主要树立起这样的“王学”在儒学中的正统地位,《程门微旨》则是对正统谱系中如何安置“二程”的一个重要的补充说明。现在前人零散且不充分的研究基础上,具体而细致地考察这三部书的编撰理路及其功用、效果等,由此展示王门心学道统观之下的“心学之史”的心、史并重和交融的特色。

关键词:周汝登;明代;王学;心学;道统

周汝登(1547-1629),字继元,号海门,浙江嵊县人,是明万历时期活跃于王学讲坛上的一位重要学者。在明代后期王学广泛传播的同时,“良知果足尽孔孟之教旨乎”这样的疑问已越发凸显,而周汝登对此的回应便是要统合圣学之宗旨而使之归一于心宗。②本文分别就周汝登《王门宗旨》《圣学宗传》《程门微旨》的编撰及相关情况等进行一些细节考察,并尝试发掘其中“心学之史”的编撰理路,由此初步考察心学道统观的若干特点,及其真实意味与实际意义。

一、《王门宗旨》

据周汝登在《王门宗旨序》中所交代的编撰缘起:陈大绶(字长卿,号赤石,1594年进士)在督学浙江期间(1607-1611)视察地方学校,表示要倡导理学,而且要特别表彰王学,认为王守仁之学“宜与曾、孟、濂、洛并行”,他通过时任山阴县令的周汝登门人余懋孳(字舜仲,1604年进士),转嘱周氏进行编撰工作。[1](P.257)因此,该书通行本正文共14卷,每卷卷首落款均题作:

古剡周汝登继元选

会稽陶望龄周望订

昌江陈大绶长卿阅

新安余懋孳校梓

卷1至卷7为“阳明语抄”;卷8至卷10依次分别为“心斋语抄”、“曰仁语抄”、“绪山语抄”,即选录王艮、徐爱、钱德洪语;卷11至卷14则全为“龙溪语抄”,即选录王畿语:*此外,日本名古屋蓬左文库所藏《王门宗旨》则于14卷正文后,还附有焦竑所订王门弟子董澐《从吾道人语录》一卷及《附录》一卷和薛侃《云门录》一卷,其中前者卷首有焦竑的题辞,交代其1608年获得并收藏此卷。附二卷卷首落款均作:琅琊焦竑弱侯订古剡周汝登继元参昌江陈大绶长卿阅新安余懋孳校梓因《王门宗旨》卷首陈大绶叙文罗列全书结构,言书以“王汝中语终焉”,全然无涉附录内容,可以推测,很可能是在《王门宗旨》再印时,才将焦竑所整理和收藏的两种阳明门人文献顺带一并收录。相关内容的详细介绍,可参见山下龙二《董澐(萝石)〈从吾道人语录〉について》,收入其《阳明学の终焉》第三章第二节《董澐(萝石)の思想》,东京:研文社,1991年。即选王门嫡系师徒五人,实际所录的内容遍及各人文集中各类文体。整部《王门宗旨》皆为文献选编性质,其中并无任何按语点评;而且,跟周汝登其他多数选编著述不同,大多数情况下,《王门宗旨》都没有进行断章处理,而是采用整篇文章或整段语录完整收录的方式进行。

值得注意的是,陶望龄曾给余懋孳一封书信,全文如下:

抄书七本奉纳,总名“王门宗旨”,或名“王门精训”,惟取其一;傥有佳名,不妨易也。人知龙溪先生妙得师传,而于绪山语殊阔略,不知其直截痛快,乃至于是;把卷踊跃,不觉为之涉笔。诸录中一二长篇,亦有稍觉懒漫者,似不妨裁省也。容与海老再商订以复。[2](P,418)

此处所言,正是《王门宗旨》一书的编撰事宜,“精训”一语其实恰当地说明了选本的性质和意旨所在。又,周汝登的自序中,在交代完陈大绶之嘱托缘起后言:“余不敏,敬受笔札之役,而太史石篑陶公实订校焉。”[1](P.257)我们可以猜想,因为该书的编撰是出于身任政府督学官员的陈大绶所要求,而陈所要求编写的实际上可以说是一部王学基础教材,可供编者自由发挥的空间很小,因此周汝登称自己仅仅是“受笔札之役”而已。而序文中“实订校焉”一语,亦可推知此项官修教材之编述工作主要由陶望龄承担,周汝登只是负责担当选录去取之商议顾问。还有一点值得注意的是,陶望龄在此封书信中明确地袒护钱德洪,事实上,《王门宗旨》也将此付诸了实践——卷十为“绪山语抄”;从书信措辞来看,这对于王畿继承者来说,大概多少也算一点妥协让步。

在“阳明语抄”部分,卷一采自《传习录》上卷和下卷,卷二则采自《传习录》中卷及《文录》所收书信。但让人费解的是,作为《传习录》最初雏形的徐爱所录早期问学语录,语意连贯而有系统层次,历来学者都十分重视,《王门宗旨》对之竟然无一选录。我们可以猜测,有可能是因为这些内容属于陶望龄所谓“一二长篇”中“稍懒慢者”而最终删去;同时,从其他相关文献中,也可以明显看出,王畿一脉学者对王守仁早年为教似乎并不特别重视,而更注重其心目中王守仁的晚年成法。

虽然只是作为普通教材性质的文献选编,可是,主编方作为“无善无恶”论的力倡者,亦企图通过选编去取之间,展示出其所高倡之王畿“四无”论在王门学说中的正统性。除了体现在选文分量上,“龙溪语抄”占四卷,仅次于七卷“阳明语抄”,而其他四人仅仅各占一卷;更为显著的是,《王门宗旨》并不选《传习录》下卷由钱德洪所撰述的“天泉证道”相关内容,而只在“龙溪语抄”中收入《天泉证道纪》——对于作为以王畿嫡传自居的周汝登来说,这是再自然不过的事情。周汝登在《王门宗旨序》中交代该书题名与内容时说:

“旨”称“宗”者,明为千圣之嫡嗣也;数门人语附见而概系之王门者,统于宗,无二旨也。[1](P.257)

可见,周汝登明确地要对王学进行一种“正本清源”之工作。虽然除了序言之外别无按语,但选编本身即彰显了认定王门后学之中谁为王学正宗的问题。

二、《圣学宗传》[3]

《圣学宗传》是周汝登著述中流传最广的一种,影响力远远超过周氏任何一种著述。*有关《圣学宗传》一书的版本、布局和体例的基本情况概述,可参见许馨元《周海门及其〈圣学宗传〉研究》,台湾东吴大学硕士论文,1998年,第81-100页;卢钟锋《中国传统学术史》,郑州:河南人民出版社,1998年,第191-212页。该书在明末就有过多次再版刊刻;清初学者对其抨击不断,但此后却仍有多次刊印;近现代学者虽往往沿袭《明儒学案》以来的批判性论调和立场,却也出现了一些“翻案”式评价论调,一些学者对其学术意义和价值给予过高度的评价*嵇文甫认为周汝登《圣学宗传》打破儒、释界限,代表了思想的解放。见其《左派王学》,上海:上海书店,1990年,第61-63页。又,蒙文通曾认为《明儒学案》等篇幅过大,“不宜初学”,而宜用周汝登《圣学宗传》等选本。见蒙文通《治学杂语》,蒙默主编《蒙文通学记》,北京:三联书店,2006年增补版,第4-5页。,还有学者称其为“第一部中国哲学史”*张君劢《新儒家思想史》,北京:中国人民大学出版社,2006年,第355页。然而,张君劢对周汝登思想的评价并不高,他完全因袭黄宗羲,认为周是“真正禅家的观点”。。除了《圣学宗传》的文献选编,至迟于1613年,周汝登还有与之配套的诗作集《宗传咏古》一卷问世*《宗传咏古》一卷在日本尊经阁文库有藏,收入“《东越传宗录》四种”;北京师范大学图书馆藏明刻《圣学宗传》亦附录有《宗传咏古》一卷。笔者所据,为上海图书馆藏之江大学(1914-1952,杭州)无名氏抄本,前有《宗传述古小引》一文,落款为“癸丑仲冬新野年家子马之骏漫题”。按万历癸丑年即1613年,马之骏(1588?-1625),字仲良,河南新野人,万历三十八年(1610)进士。关于马之骏,晚近有新的文献发掘与研究,参见闵虹《竟陵别调:马之骏与〈妙远堂诗钞〉》,《河南教育学院学报(哲学社会科学版)》,2004年第3期。,以七言绝句的形式逐个吟咏点评《圣学宗传》所收录的历代儒家圣贤人物,所谓“用微言阐奥”*见马之骏《宗传述古小引》。,颇有化繁为简而画龙点睛的意味在。

周汝登在为余懋孳的父亲余世儒(字汝为,别号念山,生卒年不详)所作传中,对《圣学宗传》的编撰有过这样的交代:

予尝与陶太史作《圣学宗传》,上下古今数千年之贤圣,采摭其行言而表著之。自孔孟而后,非真正之派、刻的之语,不以著于编。[4](P.646)

但从《圣学宗传》数篇序文的交代,以及每卷卷首所署“周汝登编测陶望龄订正”字样来看,与《王门宗旨》不同,《圣学宗传》一书的主要工作当是由周汝登亲自完成,包括“编”(选编)和“测”(间以“蠡测曰”的评论),而陶望龄只是参与了校订工作。1606年,《圣学宗传》刚刚出版,陶望龄便赠袁宏道一部,信中明确交代此书是“海门丈新辑录者,要为儒林不刊之书”[5](P.424),亦可见其颇为珍视。

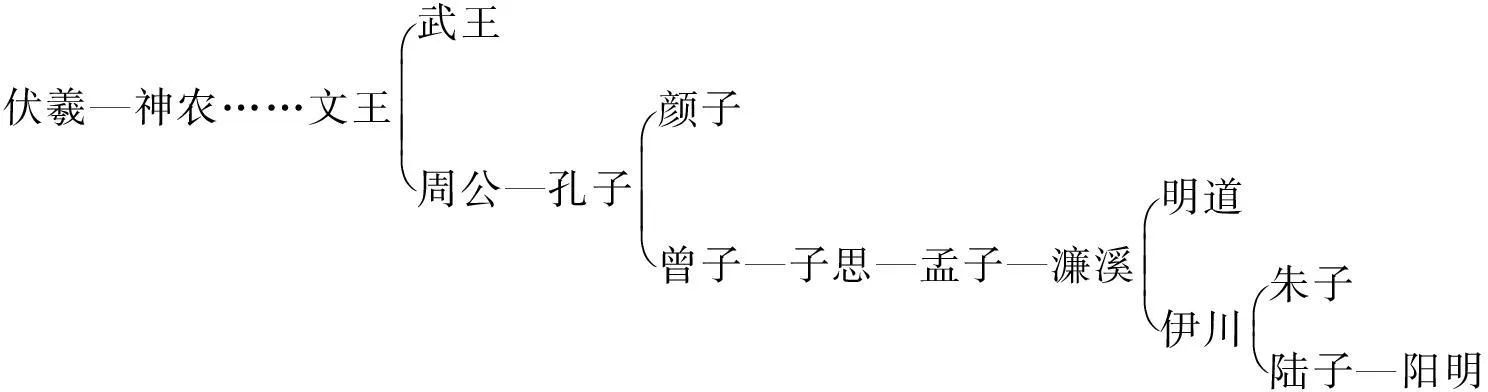

如诸篇序文所示,《圣学宗传》的目的在于尊“王学”,尤其是王畿一系之王学,将王学认定并纳入儒学正统(“真正之派”、“刻的之语”)的席位。在“采摭其行言而表著之”的内容上,与《王门宗旨》截然不同,《圣学宗传》的发挥高度自由。对孔孟以前上古传说中的圣贤,该书充分展示出心学中“六经注我”的架势,选文全随己意,并有大量断章取义,“蠡测曰”的内容更是对前人语录信手拈来,尽情点评,并且一律采用“四无”心学以诠释上古,今天看来,殊为无稽可笑。*陶望龄曾书信给周汝登,觉“齟齬而突入三帝”的做法似显太过“惊奇”,但从《圣学宗传》成书编排看,周并没有听取陶的这一意见。见陶氏《与周海门先生》之九,《歇庵集》卷11,上海古籍出版社,2002年,第406页。孔孟而后,周汝登所谓“真正之派”,大概是指,其选录人物之主要依据还是理学传统中已经成型乃至得到官方认可的道统谱系。*渡边贤敏锐地观察到《圣学宗传》所录明代前中期理学家在当时皆已先后从祀孔庙,即皆为国家认可的道统继承者,见其《周汝登における心学的思想史の构想》,《阳明学》12号,2000年,第52页。但是,渡边氏在该文后面的论述中,却因刻意要将周汝登《圣学宗传》与李贽《藏书》进行类比分析,未免夸大了周汝登道统叙事谱系相对于程朱学者的革新性。《圣学宗传》完成之后,有黄卷(江西奉新人,生卒年不详)作《道统正系图》,得到了周汝登的认可,认为其“信阳明笃,叙统系明”,并足与《圣学宗传》相发明,因此,周汝登决定将其冠于《圣学宗传》全书卷首。*具体不同版本的编排情况有所不同,参见许馨元《周海门及其〈圣学宗传〉研究》,第83页。从明刻《圣学宗传》早期版本往往未见此图来推测,《道统正系图》很可能至少是在《圣学宗传》再版时方才采入。该图可以简化如图1所示。值得注意的是,该图并不与《圣学宗传》收录人物系统对应,而仅仅是在宋学由朱熹等学者所奠定的道统谱系基础之上,将“陆子-阳明”系于程颐(伊川)之下而已,与朱熹“分享”道统——或许亦可见其对既定谱系的足够尊重。这一系法之确当与否,姑置不论。*按照现代学者(如冯友兰、牟宗三等)的主流观点,陆、王一系心学当系于程颢(明道)之下。黄卷在此所展示出来的正统谱系似乎是:程颢无传,程颐之下有朱、陆二人;朱熹无传,而陆子传阳明。前者或许是历史的原因,后者无疑当属“笃信”。所以,周汝登夸奖黄卷是“信阳明笃”;而王学因此便渊源有自,合乎正统道脉,此之谓“叙统系明”。

在此需附带说明的是,在心学思潮中,更为大胆的做法,是直接将心学系于颜回之下,以彻底撇开程朱学所标榜的“曾子所传”之道统谱系:陆九渊曾在充分肯定曾、孟一系传道之功的前提下,轻微地表示过“然夫子所分付颜子事业,亦竟不复传也”;[6](P.387)王守仁更是将曾、孟所传而周、程所续的宋学道统贬为二流,直接说“颜子没而圣人之学亡”[7](P.245),这句话在思想界引起过很大的争议。[8]周汝登在《圣学宗传》卷三之“颜子”中,虽然对以上皆有引用,并专门进行了肯定性诠释,然而又首先录王畿断定王守仁“此是险语”的评判,王畿给出的理由中最重要的一点是,这势必将否定曾、孟一系。[3](P.53)

图1 道统正系图

当然,《圣学宗传》之道统叙事理路毕竟不同于程朱学,而只属于王学。周汝登虽标曰“宗传”,并决定在卷首使用黄卷《道统正系图》,但其实际内容之安排,却既不同于中国佛教尤其是禅宗之传灯法系的编撰,也不同于后来孙奇逢(1584-1675)《理学宗传》、熊赐履(1635-1709)《学统》等形形色色的“同心圆”模式。*《理学宗传》卷1—11收录骨干理学家11名,卷12—25为汉、隋、唐、宋、元、明儒考,卷26为附录,收录6名涉嫌溺禅的理学家,其中包括周汝登;《学统》则分“正统”、“翼统”、“附统”、“杂统”和“异统”五类。虽然邹元标和陶望龄在为《圣学宗传》所作的序中,也有类似道统相传的说法,但他们都认为历代圣贤不过是“随人所指而名之”(邹序),故其所名“皆宗之异名也”(陶序),因此所用的句式是“在某人曰(为、号)‘某某’”或“某人曰(状之、标之)‘某某’”。[3](PP.1-5)如果说,以往道统论强调的是“人能弘道”的主体性,那么,这里则是以道弘人,道(心)散播于天下而随时随处呈现为有名。这样一来,其所选编的所谓“刻的之语”,不外乎就是王畿一系所认可的良知宗旨了。清代多有学者批评《圣学宗传》之杂糅甚至“乱统纪”,理学名臣魏象枢(1617-1687)认为《圣学宗传》“率皆良知派头,兼收博取,恐误后人”[9](P.424),可谓状得其貌。问题是,既然一方面是“率皆良知派头”,何以另一方面又呈现为“兼收博取”呢?

初翻阅《圣学宗传》的读者,第一印象无疑会是:满篇引用其家乡浙东先贤杨简的学说*参见荒木见悟《周海门の思想》,收入其《明代思想研究》,见第248-249页。王守仁对杨简思想评价似乎并不高,但伴随着王学的发展,杨简思想于1530年代又重新出场,可参见吴震《杨慈湖在阳明学时代的重新出场》,收入吴震、吾妻重二主编:《思想与文献:日本学者宋明儒学研究》,上海:华东师范大学出版社,2010年。按《圣学宗传》卷11“杨简”篇幅亦相对较大,周汝登这样高度评价杨简:“古今论学之言,撒手悬崖,无丝毫粘挂,道人所不敢道,盖惟慈湖一人而已。”上海古籍出版社,2002年,第217页。,尤其是杨简易学中的“己易”说。所谓“己易”即“心易”,杨简是通过注入“己易”说的易学诠释,突出诠释者主体之心的根本性地位,打通天道与人心,由此而将易学彻底地纳入到心学思想体系之中。[10-11]对于身在被论敌们目为高蹈凌虚有余而征实不足之学风下的周汝登来说,这样一种颇富系统性的《周易》经学诠释,能积极为心学提供经典支撑,显然是求之不得的;用王守仁的话来说,真正的“尊经”,当是“尊心”的表露。

清初学者陆世仪说周汝登“当时推为宗主,著《圣学宗传》,自以为得心宗之正”。[12]对于周汝登来说,圣学之“宗”只在“心”,而圣学之“传”便只可是“以心传心”;而“无善无恶”说才是“心宗之正”,此“心宗之正”得自王守仁。这就是《圣学宗传》“率皆良知派头”的理由:“良知派头”即“王门宗旨”之所在。

良知学所宗之“心”,是上达而同乎“天”的,因此周汝登在阐述“十六字心法”时,一反程朱理学因为“佛语心为宗”而作出的“释氏本心,吾儒本天”之经典判教,他指出:

后世论学,有“本心”、“本天”之判,然观虞廷,则止言心矣。明道谓“即心便是天,更不可外求”。邵子亦谓“自然之外别无天”,“自然”者,即吾心不学不虑之良也。故天与心不可判,判天与心而二之者,非“惟一”之旨矣。先后诸儒皆明大舜“惟心”之旨,夫“惟心”乃所以“惟一”也。[3](P.15)

周汝登认为天与心“惟一”,即便要讲“儒者本天”,也不应该“以本心归之释氏”,因为“天匪心外,心即是天”;“惟心”之宗旨由“虞廷开统”,经孔、孟传承,已是“灼然可据”。*《助道微机》卷一《心学》,湖南图书馆藏。

但与此同时,至少在表面上,周汝登的编撰打破了佛教禅宗“传灯”式的衣钵相托和代代相传的法统接续与分叶模式,谱系模式上因而显得宽松而不单调。周汝登在编撰《圣学宗传》时所表现出的这种“兼收博取”,其动机则在于坚信“心宗”树立于古往诸圣贤,无不覆载,“刻的之语”当然就随处可见。这就构成了心学道统论不拘泥于任何有形之物的特征:“心宗”乃是一遍在之公心,圣人亦只此心而已,不容外求。比如,《圣学宗传》收录了扬雄《法言》中的这样一条以及李轨的注:

或问:五百岁而圣人出,有诸?曰:尧、舜、禹,君臣也,而并;文、武、周公,父子也,而并;汤、孔子,数百岁而生。因往以推来,虽千一,不可知也。李氏(轨)曰:虽千岁一人,一岁千人,不可知也。[3](P.80)

断章而论,完全可以放在心学道统论的逻辑中获得不同于扬雄思维脉络的全新理解:在心学中,满街行人皆是潜在的圣人,“心宗”之道随处可以当下呈现,随其呈现处便是道之所在(批评者之所谓“作用见性”即此)。因此,“圣人”之出现并没有时间上的定数,圣贤之道亦并非接力式的授受相传。这样一来,心学道统论之叙事理所当然就可以“兼收博取”了,因为其道统论所叙之事,实际上皆为“吾心之注脚”。

因此,虽然周氏门人方如骐在当时甚至推周汝登为周敦颐之裔传*见《助道微机》卷首所载方如骐《〈助道微机〉或问纪》。,但《圣学宗传》的宋代部分却并不像大多数程朱学者的道统谱系那样,直接从所谓“道学宗主”周敦颐开始接续,而是将穆修、胡瑗、李之才、邵雍系于前。并且,在汉、唐部分列入董仲舒、扬雄、王通和韩愈等*刘宗周后来批评周汝登“列扬雄于圣统”和“录昌黎《与大颠书》为闻道”的行为“害世不小”,见《刘宗周全集》第二册,《语类》十四,《会录》,杭州:浙江古籍出版社,2007年,第538页。,宋代部分亦有张九成、杨简等程朱学之对手。周汝登将为多数理学家所摒弃的荀子等积极纳入其“心宗”,作为“注脚”,除极力表彰其《赋篇》外,周氏还对“性恶”作出了如是回护:

荀子之言,世所诋者,“性恶”。而程子云:“善固性也,恶亦不可不谓之性。”则其立言非尽无谓也。况《性恶》篇终,深明“人可为禹”,谓“有其质,有其具”,与“人皆可为尧舜”之旨,有二乎哉?王子曰:“孟子说性善,从源头上说来,亦只是说个大概如此;荀子性恶之说,是从流弊上说来也,未可尽说他不是。”[3](P.80)并引朱熹、韩愈以及杨倞对荀子的正面评价,以造声势。周汝登认为“知性”是学问之根本,对于历代诸家的人性问题论说,他有过强烈的批判性交代:

夫学,知性而已矣。不知性,何以语学?然知性固不易也。荀、杨、宋、马之见,皆所谓群盲模象,不可言非,不可言是。晦翁谓:“荀子只见得不好人底性,便说做恶;杨子只见得半善半恶人底性,便说做善恶混。如孟子说性善,终是未备,所以不能杜绝荀、杨之口。”晦翁之言,可谓备知偏指之失矣。[3](PP.84-85)

但紧接着,就激烈批判了朱熹、二程:

至其(朱熹)自所言性,又添一“气”字:性外有气,天命之外又有气质之性,则程子谓性即气,气即性,与孟子形色天性之旨,其又可通乎?[3](P.85)

乃至进而引李贽语*值得注意的是,李贽于此前不久(1602年)在狱中自尽。,连孟子性善说也一并批评,以便充分地发挥其无善无恶即至善、浑一无著的良知现成说,并声明到此方是“以孔子为的”,目标昭然。

基于此,周汝登一反其圆融浑一的日常态度,同时也一反二程以来主流学者对韩愈有所“见道”的积极评价[13](P.5),指责韩愈“言性谬”,“源头已差”,并通过列举韩、孟两家论性语,批评韩愈实际上与孟子“无一语合”,“后世以退之比孟子”是“未究其源”,其语势简直要将韩愈拉出道统谱系之外。周汝登这样的排斥与批评当然是因为韩愈不认同孟子性善说,在周看来,这是“宗旨”之所在,不容错会。[3](PP.92-93)

从哲学思想来说,韩愈论性之说不仅全然不合于心性一元论思想,而且竟然承认个体人之间的善恶性差别为本来存在*参见渡边贤《周汝登における心学的思想史の构想》,第63-64页。渡边氏发现,李贽对荀、杨、韩亦有类似的高下评价;但渡边氏没有注意到,李贽的评价是从圣门狂、狷的人物品题来进行褒贬的,与周汝登以论“性”为评价标准的做法截然不同。,这就彻底背离了王学“满街皆是圣人”的根本立论,遑论“四无”说,因此也就实在无法纳入到以推尊“现成良知”一系王学为目的的《圣学宗传》之思想宗旨和体系中。

《圣学宗传》中,最为学者所诟病的,莫过于对朱熹的处理方式。书中直言不讳地称其所录文本一律取自王守仁《朱子晚年定论》,因周汝登自信“虽语中不明何年,而语意可推”*《圣学宗传》卷9“朱熹”,第164页。此外,早在1602年,周汝登还曾选编过《朱子语录》一卷,收入吴勉学编《宋明四先生语录》第一卷,日本1648年刊本,台中:东海大学图书馆藏。。在此,“晚年”从属于所谓“定论”:真实的“晚年”与否,一以“心”为定,全然不顾史纂之基本规范。[14-15]周汝登继承王守仁的朱熹观,只承认由心学规范出的“晚年朱熹”才是作为圣学权威者的真正朱熹——在《圣学宗传》中,朱熹因此被塑造成了一个“浪子回头”,却因为“回头”得多少有点太晚,以致后学多未及窥其堂奥的圣贤人物。由此,通过一种否定之否定,贬低了朱熹的道统地位;与此同时,经由推卸责任于朱子后学,并在“蠡测”中予以不遗余力地斥责,从而重新塑造出合乎王学的新的朱熹权威性。*关于《圣学宗传》“朱熹”篇的细致情况,参见渡边贤《周汝登の朱熹像》,《阳明学》21号,2009年。

明乎此,也就无怪乎黄宗羲在《明儒学案》之《发凡》一开篇,就要斥责《圣学宗传》“扰金银铜铁为一器,是海门一人之宗旨,非各家之宗旨也”,而在黄宗羲看来,周汝登之宗旨主张无疑就是禅学;《明史·儒林传》亦认为《圣学宗传》“尽采先儒语类禅者以入”,四库馆臣袭用此论;清初学者张云章(1648-1726)更是痛斥“周海门《圣学宗传》一书,并驱伏羲以来诸圣贤俱入二氏,尤无忌惮,后有真儒,火其书可也”。[15](P.48)周汝登之学是否为禅或“二氏”,另当别论;不论如何,或许正是因为《圣学宗传》确实起到了推尊王学的作用,才使得王学的修正或批判者对之作如此不遗余力的痛斥吧。清初学者刁包(1603-1669)说:

自周海门《圣学嫡传》(当作《圣学宗传》)一书梓行于世,遂令末学晚进,谬谓吾心自有“六经”,不必更求诸“六经”也;吾心自有“四书”,不必更求诸“四书”也。《近思录》、小学,刍狗而筌蹄矣。虽目不识丁之人,但学会几句口头语,便居然以斯道相许,而宿儒积学反不与焉。呜呼!岂非斯文一大阨运乎

可以看出,明末清初的程朱学者对《圣学宗传》的指责,正与对王学的指责完全一致,因此,《圣学宗传》一书的确是为王学而建构的宗传系统和心学式道统观。正如陈祖武所断定,“至万历中叶周汝登《圣学宗传》出,遂使阳明学以明学大宗地位而跻身儒学正统”[17](P.55),王学的道统论在周汝登这里可谓集大成了。

三、《程门微旨》

前文已经提到,黄卷《道统正系图》将朱、陆均系于伊川之下与朱熹“分享”道统,这与现代主流学者所论迥异;或许可以推测,这大概是因为他们继承了朱熹的“二程”作为整体的看法,并未如现代学者那样从理论上分裂“二程”——易言之,系于伊川,或许只是表明系于“二程”之下而已,因为历史上程颐享有高寿,“二程”传人实际是程颐的传人。而另一方面,周汝登大概考虑到如果将王学道统直接系于颜回,这样依靠“中绝”与“承续”的做法无论如何都太“险”了。因此,为了能撇开朱熹学脉,其折中办法是,在认同理学“濂洛正脉”之同时,将陆、王一系心学系于二程之下成为道学嫡系,以此进而接上圣学之宗统;同时对程学进行筛选和诠释,以与心学同轨。周汝登云:

信不及于程门,则继此为象山、为阳明真得其传,而皆不免于疑且诋。……夫学不尊程,难以语学;尊不真信,难以语尊。[18](P.515)

为了让人们接受这一道统谱系,并能“真信”其所标榜之“程门微旨”,把握其中“吃紧者”,而非后儒之所拘泥,周汝登编撰出《程门微旨》一书。*《程门微旨》在日本尊经阁文库有藏,收入“《东越传宗录》四种”,一册一卷,盖为海内孤本。因“尊经阁”为日本私藏机构,数年来笔者虽多方求助,迄今未见原书;而《东越证学录》各版均收录有该书的序文和八篇“论”,陶望龄序文亦收入其文集,可使我们窥其大体规模,略补此一遗憾。又,佐野公治敏锐地注意到,作为《程门微旨》的编者,周汝登在《四书宗旨》一书中也相应地对二程的《四书》解说之评价较朱熹高,见佐野氏《四书学史の研究》,东京:创文社,1988年,第340页。陶望龄在为此书所撰序文中的交代,则是用另外一种修辞。陶氏说,周汝登编撰二程文献,是因为当时一般学者“闻与习者莫如程朱”,对心学多有本能的排斥,以致不能信道;故周氏编撰此书,而“告人曰:是孙邹鲁而祖考亭,非释非老,非杨非王”,借学者平日经常所“闻与习者”,以使其经由此而入道。此言正可印证我们前面推测:心学道统观经常需要充分尊重和借助于既有道统谱系。周序是正面“称法”,而陶序则强调“应机”:二序内容实际上一致。同时,陶望龄在序中交代:

明道先生之于道也尤奥,其微词直指尤隐隐焉。若灯、剑之光在帷室中,而时透于帷室之外,直未有披褰拔擢举以示人者。[19](P.221)

可见,《程门微旨》的选编主要是乞灵于程颢之“微词”,以此作为整体的“程门微旨”,而不是仅仅像黄卷那样,机械地将陆王心学系于程颐之下*邹元标在追溯儒家道统渊源时,在周孔以下,直接道统者为周敦颐、程颢、陆九渊、陈献章、王守仁,选择了“二程”中的程颢,而未提及程颐以及朱熹;当然,邹元标认为接下来的是王畿和周汝登。见邹元标《寿海门周公七十序》,《愿学集》卷四。。

该书分为八篇,分别拈取各篇选录文字中的若干关键字作为篇名,并给予简要的“论”,依次为:“在己”、“此个”、“不二”、“本知”、“冥行”、“定性”、“圣妙”和“活泼泼”。*参见周汝登《程门微旨序·附论》,《东越证学录》卷6,第516-518页。对这八篇分类主旨的分别简要解说,可参见佐野公治《周汝登の四书学》,见其《四书学史の研究》,第331-332页。在先后次序上,首先由“为仁由己”的“孔宗”出发,经由“此个”、“不二”确认本体、“本知”而非“冥行”地付诸践行,“定性”为学,而后达到“圣妙”而“活泼泼”的理想境界,充分展示出了心学思想中本体所宗、工夫所至、境界所臻等多层面的丰富心性内涵;而仅仅从这些标示篇名的“关键词”,读者就已经可以嗅到浓厚的王学良知学说的气息了。

该书的选编虽然可以说是出于师心自用的莽断,但在清初尚有一定影响。理学名臣魏裔介(1616-1686)在编《周张程朱正脉》一书时,虽然认为《程门微旨》与《朱子晚年定论》二书“未免有泛杂之处”,但仍然就此二书“细加删削,于《微旨》取十之五,《定论》取十之八”。当然,从序文内容我们可以推测,这很可能是编者于“政务之暇”编书偷懒,而取现成材料的借口而已。[20](P.71)吕留良(1629-1683)则干脆痛斥此二书等“皆牵凿先儒以傅会其邪说,谓程朱亦尔,其惑乱更不可穷诘矣”。[21](P.486)

结语

陶望龄为《圣学宗传》作序,开宗明义言:

宗也者,对教之称也。教滥而讹,绪分而闰。宗也者,防其教之讹,且闰而名焉。故天位尊于统,正学定于宗。……然宗无外教之宗,而宗所以教,犹人非异迹之人,而人所以迹耳。[3](P.2)

“宗”、“教”对言大概是借自禅学[22](PP.69-72),陶氏在此借用禅学“籍教悟宗”的语辞,作出了“宗”犹“人”、“教”犹“迹”的比拟,正如渡边贤所分析,后者是“形式表面”,而前者才是后者的“主体根源”;[23](P.53)同时,后者经由殊途同归,以前者为指向和目的。陶望龄强调“心宗”的重要性,“万途宗于一心”;此“心宗”思想在前圣诸贤有各种表述,但都是为讲明这一心;传授此“宗”,正是“以心传心”。[3](PP.1-3)这显然是继承了王守仁的以“心学”为“圣人之学”。

而对于溯求圣学正统的行为,周汝登曾这样打比方:

千金之子,而欲自信,则必稽基业所自、宝藏所存;侯王之子,而欲自信,则必遡统系所承、符券所在。[24](P.524)

如前所述,以周汝登为代表的万历王学学者多番努力,使“心学”宗旨之下,王门宗旨无二(“宝藏所存”、“符券所在”),而又为圣学嫡系之宗所传(“基业所自”、“统系所承”),且能补前代诸儒之失,光大此统。所以,在1629年冬天,身为王守仁后裔的王业浩为周汝登绝笔《四书宗旨》作序,其中云:

先生(周汝登)明道淑世,揭文成之教于中天,裁成濂、洛、关、闽之传,以直接鲁、邹之统。……“证学”有录,“宗传”有书,“王门宗旨”有纂,“助道微机”有编,其余著述种种,俱观妙义玄解,会三教之极则,集千圣之精微。*引自佐野公治《四书宗旨の研究》,第346页。

同样,明末大儒刘宗周也有类似的概括和称赞:

先生(周汝登)于阳明之学,笃信而谨守之。由祢而祖,一嫡相承。读其书,“宗旨”有述,“宗传”有编。[25](P.313)

可见,明代王学发展中,对儒学正统性的溯求自然要求有“心学之史”的合理建构,这一建构需要一种编撰学的文献选录整理和适当叙事。周汝登对此作出了不遗余力的贡献,在选编心学文献过程中,基于以心传心的心学道统论,他构建起了“心学之史”的谱系和宗旨传承;当然,也受到了王学修正和批判者的强烈指责。

在王学中,人之主宰在心,作为“宗”的“心”是人们现在当下活动之主体,这是第一义的;而文献只是过往圣贤之“心”的足迹记载。因此,圣贤经籍所记录的有关“心”学的解说、有关“心”的活动的事情,所指示出的圣贤之心,必须透显而呈现为今天正在发生作用的每一个人的“此心”——学者须当下直面“此心”进而彻底融入其中,包括诵读经籍在内的所有一切工夫用功之目的皆在此。[26](PP.330-332)其问题在于,这种“直视”在何种意义上才可免于师心自用?王学将此诉诸一种“心体”的形而上前提:“此心”的原本裸呈就是圣心,具有绝对的共同感;而道统编纂之“史”便不仅仅是历史,而是“此心”之迹。在这样的思维架构之下,“心”与“史”构成了一种主客交织。

周汝登正是通过“以述为作”的独到方式,清理出其“前贤遗辄”,树立王学学说中的正宗思想,并证明其道统合法性,通过这些书籍的刊刻流传又影响及后来的学人。因此,这些编撰作品与众多讲学活动一起,极大地促进了王学的繁荣和壮大。

参考文献:

[1]周汝登.王门宗旨[G]//续修四库全书:第942册.上海:上海古籍出版社,2002.

[2]陶望龄.歇庵集[M]//续修四库全书:第1365册.上海:上海古籍出版社,2002.

[3]周汝登.圣学宗传[G]//续修四库全书:第513册.上海:上海古籍出版社,2002.

[4]周汝登.东越证学录[G]//四库全书存目丛书:集部第165册.济南:齐鲁书社,1997.

[5]袁中道.珂雪斋集[M]//续修四库全书:第1376册.上海:上海古籍出版社,2002.

[6]陆九渊.陆九渊集[M].北京:中华书局,1980.

[7]王守仁.王阳明全集:第一册[M].杭州:浙江古籍出版社,2010.

[8]柴田笃.「颜子没而圣学亡」の意味するもの[J].日本中国学会报,1999,(51).

[9]魏象枢.寒松堂全集[M].北京:中华书局,1996.

[10]曾凡朝.从《己易》看杨简易学的心学宗旨及其学术意义[J],周易研究,2008,(5).

[11]牛尾弘孝.杨慈湖の思想:その心学の性格について[C]//中国哲学论集:第一集.福冈:九州大学中国哲学研究会,1975.

[12]陆世仪.思辨录辑要[G]//景印文渊阁四库全书:第724册.台北:台湾商务印书馆,1983.

[13]程颢,程颐.二程集[M].北京:中华书局,2004.

[14]吉田公平.王阳明の〈朱子晚年定论〉について:明末清初朱陆论序说[M]//陆象山と王阳明.东京:研文社,1990.

[15]李纪祥.理学世界中的“历史”与“存在”:“朱子晚年”与《朱子晚年定论》[C]//宋明理学与东亚儒学.桂林:广西师范大学出版社,2010.

[16]刁包.用六集[M]//四库全书存目丛书:集部第196册.济南:齐鲁书社,1997.

[17]陈祖武.中国学案史[M].上海:东方出版中心,2008.

[18]周汝登.程门微旨序[G]//四库全书存目丛书:集部第165册.济南:齐鲁书社,1997.

[19]陶望龄.程门微旨序[G]//续修四库全书:第1365册.上海:上海古籍出版社,2002.

[20]魏裔介.周张程朱正脉序[M]//兼济堂文集.北京:中华书局,2007.

[21]吕留良.吕晚村先生四书讲义[M]//续修四库全书:第165册.上海:上海古籍出版社,2002.

[22]龚隽.禅史钩沉[M].北京:三联书店,2006.

[23]渡边贤.周汝登における心学的思想史の构想[J].阳明学,2000,(12).

[24]周汝登:重刻心斋王先生语录序[G]//四库全书存目丛书:集部第165册.济南:齐鲁书社,1997.

[25]刘宗周.祭周海门先生文[M]//刘宗周全集:第四册.杭州:浙江古籍出版社,2007.

[26]佐野公治.周汝登の四书学[M]//四书学史の研究.东京:创文社,1988.

Zhou Rudeng’s Edits on the History of Heart-Mind School

WANG Ge

(Department of Philosophy, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract:It is necessary to edit the history of Heart-Mind School (Xin-Xue) during the Wanli period of Ming Dynasty for the orthodoxy problem faced by Wang School. Zhou Rudeng did a lot of contributions in this aspect, including writing Wang Men Zong Zhi, Sheng Xue Zong Chuan, and Cheng Men Wei Zhi. Wang Men Zong Zhi ensured the orthodox position of Wang Ji in Wang School; Sheng Xue Zong Chuan guaranteed the orthodox position of Wang School of this kind in the Confucian tradition; while Cheng Men Wei Zhi discussed the position of Cheng Brothers in the orthodox genealogy. In fact, these three works show us a history of the Heart-Mind School characterized by emphasizing both xin (heart-mind) and shi (history) in light of the orthodox perspective.

Key words:Zhou Rudeng; Ming Dynasty; Wang School; Heart-Mind School; orthodoxy

DOI:10.3969/j.issn.1674-2338.2016.02.006

中图分类号:B248.2

文献标志码:A

文章编号:1674-2338(2016)02-0037-08

作者简介:王格(1988-),男,湖北仙桃人,哲学博士,北京大学哲学系博士后研究人员,主要从事明清思想研究。

收稿日期:2015-03-19

(责任编辑:沈松华)

①本文的修订得到了匿名审稿人宝贵的审稿意见,特此致谢。

②见20卷本《东越证学录》卷一《或问十条》,北京:中国国家图书馆藏。该书另有同名16卷版本,收入《四库全书存目丛书》集部第165册。本文以下所引该书文段,皆为两版所并收,为方便核对,以16卷本标注。

21世纪儒学研究