论电视镜像下甘南藏区物质文化的裂解与重构

2016-05-07许小平张硕勋费史佳

许小平,张硕勋,费史佳

(兰州大学新闻与传播学院,甘肃兰州 730000)

论电视镜像下甘南藏区物质文化的裂解与重构

许小平,张硕勋,费史佳

(兰州大学新闻与传播学院,甘肃兰州730000)

[摘要]物质文化是民族文化体系中的表层结构,在与异质文化交流时,最容易受到其影响并表现出来。随着甘南藏区现代化进程的加快和电视媒介的普及,藏区的饮食、建筑、服饰等外显文化也由此变迁。选取甘南藏区五个有代表性的村庄开展田野调查,在系统调查与研究的基础上,分析电视镜像下甘南藏区服饰文化的演变,概括论述电视对甘南农牧民家园、居室格局的影响以及电视对甘南藏区饮食文化的涵化等问题。

[关键词]电视镜像;甘南藏区;物质文化;裂解与重构

物质文化是指人类创造的物质财富及其创造方式,它包括劳动工具和人类为满足衣、食、住、行等多种需要而创造出来的一切物质产品[1]。物质文化是民族文化体系中的表层结构,在与异质文化交流时,最容易受到其影响并表现出来。随着甘南藏区现代化进程的加快和电视媒介的普及,藏区的饮食、建筑、服饰等外显文化也发生了变迁。

为了了解电视媒介普及对于甘南藏区物质文化的影响,2009年7月至2013年9月笔者率调查小分队先后三次进入甘南藏族自治州,选择合作市区(信息中心)、合作市美武乡上浪坎上村(牧区)、卓尼县木耳镇石灰窑村、多坝村(农区)、卓尼县木耳镇七车村(半农半牧区)和临潭县冶力关镇冶堡村(旅游区)五个村庄为田野点,开展了“甘南藏区大众媒介传播现状与社会发展”专题调查活动。调查采用问卷、座谈、访谈、参与式观察等多种方式,并配合有影像记录。发放调查问卷240份,回收有效问卷216份,访谈49人,访谈录像257段。通过田野调查,笔者认为,随着电视媒介对藏区社会变迁影响的不断加深,甘南藏区的服饰、家园、居室和饮食文化正在被快速重构。

一、电视镜像下甘南藏区服饰文化的演变

电视引起人们的行为欲望,“将屏幕上的一切转化为自我的一切”[2]。在甘南藏区,已经深入千家万户的电视媒介成为这种“转变”和“注意”的最新平台,外在的符号被源源不断地“输入”并被广大农牧民主动接受和“转化”。电视作为感知生活的加速器,有力地推开了藏区农牧民听觉和触觉的大门,使感觉通向有声语言、饮食和造型艺术的非视觉世界,影响着他们感觉的整体场和审美意识。

服饰是一个民族或民族群体约定俗成的着装样式,是民族群体历史文化积淀的产物,是民族物质文化和精神文化的体现,也是区分和识别不同民族形象的标志之一。服饰对少数民族来说,是作为一种生活模式和文化传统而存在的。郭沫若曾说:“衣裳是文化的表征,衣裳是思想的形象。”[3]服饰并不只是蔽寒遮羞的一般用具,而是具有复杂的文化意义。戏剧家李渔来甘州作幕僚,见“番女辫发垂地,富者饰以珠宝,贫者以海螺珠壳代之”。《甘州府志》载:“一渡黄河满面沙,只闻人语是中华。四时不改三冬服,五月常飞六出花。海错满头番女饰,兽皮作屋野人家。”[4]《夏河县志》载:“藏民生活,甚是简单,戴白羊皮帽,服羊皮裘,宽袍阔袖,右袒其臂,腰束以带,夜以为被。男女皆无裤,跣足着牛皮靴,妇女之发,编细辫百余而萦之,披及两肩,背悬银币铜钱贝壳之类,富有者多缀珊瑚一串,无论男女,腰上皆挂小刀,以割肉食,男子兼佩剑,壮丁俱有快枪一枝,壮马一匹,腰系子弹一束,专事游猎,以为威风。”[5]藏族传统服饰作为特定时代或特定文化的产物之一,其变化留下了藏族文化心理的印纹。在一切皆可通灵传讯、一切皆可成为文化象征的乡土社会或口承文化圈里,服饰犹如一种穿在身上的史书、一种无声的语言,无不透露出人类悠远的文化关系,散播着古老的文化信息。同时,藏族传统服饰调控着每个人的诞生、成年、婚恋、衰老、死亡和社会生活秩序,它处在民族民间文化、社会心理、宗教信仰等精神形态和外在物化形式中间,成为沟通两者的桥梁,民俗活动成了汇集、应用、展示民族服饰的文化场所。

大众化生活是风俗的催化剂。在市场经济时代,被空前放大的财富积累和享乐欲望开始向藏区蔓延,不断冲击着农牧民传统的消费观念。“富贵荣华,美服丽饰,铿锵眩耀,芬芳嘉味者也。书则思世不之,夜则梦焉,唯思之务无须臾不存于心,犹急水之归下”[6]。以电视为主的现代传媒已经深入到农牧民家庭,成为农牧民日常生活不可或缺的一部分,大众媒介不仅是词语、符号或代码,它们还是经过选择组合的意义群。当大众媒介的巨轮快速碾平许多地域文化差异,人们的衣饰逐渐均质化的时候,藏区的服饰在逼仄的舞台上顽强地传播着藏族的历史和文化。但“色子已经掷出”,魔盒已经打开,改变将无法回避,电视对于其他地区的报道和宣传,对时尚的定义往往表现出明显的社会价值引导倾向,这种倾向性不断重复着来自“他人”和“他域”的观点,在完全自由的媒介接触行为中,藏区的青少年容易从行为取向上偏向媒介环境提供的榜样行为。电视使远在天涯的“他域”成为比肩而立的近邻,这个“近邻”比较新潮的衣饰通过电视向农牧民时时提示着现代生活的存在。

通过调查,从整体而言,虽然藏区农牧民对于现代服饰并没有表现出特别热衷的态度,但在村落这样一个具有浓厚民族氛围的社区里,“传统倾向”和“他者倾向”的博弈却在表面的和谐下激烈地进行着。在20世纪90年代之前,那些在外工作或上学的村民,一旦回到乡村“场域”,在长辈目光的审视下,就会遵循社区主体所承认和维护的生活方式和风俗习惯。但在90年代后期,逐渐普及的电视改变了这种乡村氛围,在电视媒介影响下的甘南藏区,不论是节日盛装还是平日着装都发生了明显的变化。节日盛装向精美豪华、款式新颖的方向发展,现代服饰色彩丰富、明快、艳丽,式样新颖、轻便,受到了藏族人的青睐。农牧民的服饰进而从过去的单纯强调耐穿耐用向追求时尚、美观、大方等方面发展。妇女的发型也向更为简便的方面变化,姑娘们无数根的小碎辫和己婚女子的齐脚碎辫子逐渐向披肩发或烫发形式过渡。笔者在卓尼县城、夏河县城、合作市区和冶力关镇看到,大部分藏族民众已经不穿传统的藏族服饰了,即使“晒佛节”这样重要的民族节日也是如此。

图1:甘南农牧民的日常服装

图2:节日里藏族服饰的穿戴情况

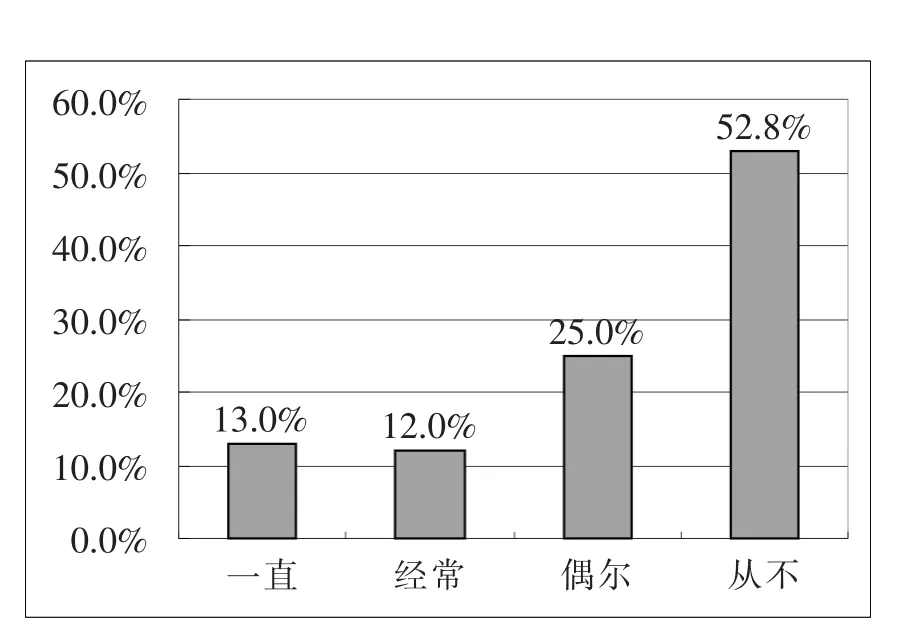

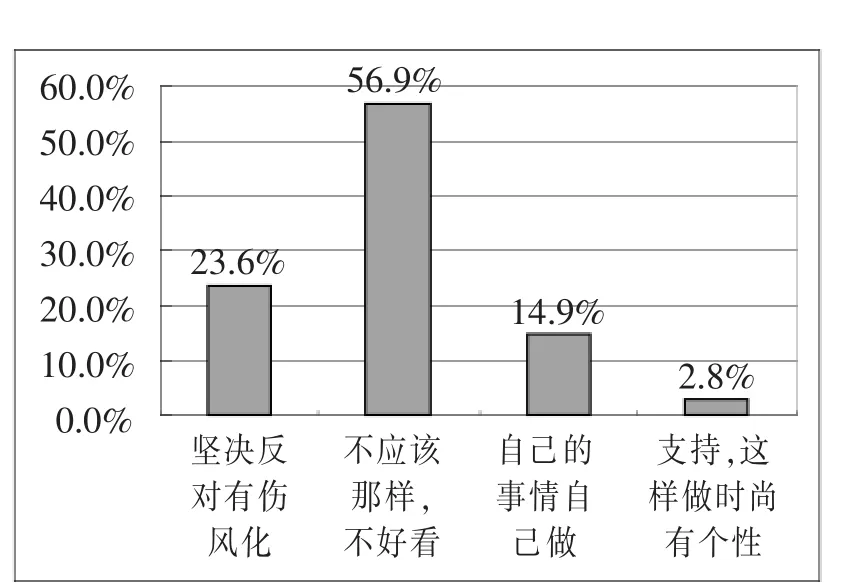

调查显示,52. 8%的农牧民日常服饰以普通大众服饰为主,西装在甘南藏区较为流行,占13. 9%,而日常以“藏族服饰”为主的占11. 1%。在藏族传统节日里,有52. 8%的农牧民不穿藏服,“一直”、“经常”穿藏服的占25%。对于穿戴藏族以外的服饰,36. 6%的人表示“很正常、很漂亮”,29. 6%的人认为“属于个人事务,不能干涉”,反对的只有2. 8%。对于青少年染发问题,56. 9%的人表示“不应该那样”,23. 6%的人表示“坚决反对”,支持的仅为2. 8%。

图3:对藏族以外服饰的态度

图4:农牧民对藏族青年染发的态度

服装作为皮肤的延伸,它既可以被视为一种热量控制机制,也可以被看作社会生活中自我界定的手段。民族的风俗习惯是在历史长河中逐渐形成的文化现象,它具有相对的稳定性和排他性,是较为敏感和较难改变的方面,只有在各民族交往密切且长久的情况下,才有可能有意或无意地相互吸收。电视无疑加速了不同民族相互借鉴和吸收的力度与速度,大众媒介既然引导着藏区传统生活方式的变更、价值观念及行为规范的重构,那么服饰文化功能变化就必然成为变迁不可避免的部分。麦克卢汉认为:“大网眼的长筒丝袜比平滑的尼龙丝袜更美观,因为眼睛可以代替手掌去填补它的整体形象,像电视屏幕上的马赛克图像一样。”[7]78电视可以满足人的心理欲望而不用考虑现实的伦理因素,在电视画面中,穿网眼长筒丝袜的美女都可被想象成为个人不断轮换的、匿名的对象而受到藏区大众的青睐。在甘南调查时,在牧场、田野、闹市和集会上,见到太多女性穿着并不美观的汉藏混杂服饰和高跟鞋,太多男性西装革履配着沾满黄泥的运动鞋。这是两种文化碰撞下的产物,也是处在社会急剧变迁过程中的必然现象,显示出农牧民对城市生活的向往和对时尚的追求。苛责他们是不道德的,他们目前的着装是农牧民在传统生活方式剧烈变迁下所做出的适应性选择,也是电视媒介传播效果的外在体现。

二、电视对甘南农牧民家园、居室格局的影响

住所是人类物质和精神文化的凝聚地,是人类的固态文化。传播学大师麦克卢汉认为,“住宅是新的外貌和新的观念”,“如果服饰是我们储存和输导体温的个体皮肤的延伸,那么住宅就是家庭和群体达到上述目的的集体手段。作为居所的住宅是人体温度控制机制的延伸——一种集体的皮肤或衣服,它们塑造并重新安排人的组合模式和社区模式”[7]163。甘南藏区的藏族建筑是甘南地区社会历史的活化石,每一种类型的建筑都充分地显示出丰富的藏传佛教内涵和悠久独特的藏区风情及民俗特点。作为展示藏族历史文化长廊的藏族建筑,不仅体现着外来建筑文化对藏族建筑的影响,同时反映着它的对外传播历程。

任何时期的任何建筑都不是孤立的,它必然与当地的自然环境和当时的社会发展程度、生产力发展水平,以及对内对外的经济、文化交流等有着千丝万缕的联系。在藏族历史上,自佛教分别从印度和内地传入西藏后,藏族建筑也就自然受到宗教文化影响,从普通的民居到规模巨大的藏传佛教寺庙,从建筑物的选址动工到新居落成乔迁,都无不流露出宗教的身影[8]。余乃昌在《布达拉宫建筑的美学思想》中指出:“宗教的一切形象创造物,在非宗教的眼睛里,就不再是宗教而是艺术了,……人民总是以世俗的态度,把现实的感受、渴望和追求凝结在他们的物质创造中。”[9]由此可见,藏区的传统庭院建筑除与自然环境、生活方式相适应外,也具有鲜明的宗教特点。

早期聚落无论在农区还是牧区,甘南藏族社会主要是以部落形式出现的。《礼记·礼运》曰:“昔者,先王未有宫室,冬则居营窟,夏则居橧巢。”《韩非子·五蠢》曰:“构木为巢,以避群害。”甘南藏区发展历史中同样存在这种“穴居而野处”(《易·系辞》)的原始居住方式。我国历史文献资料对于藏族传统庭院建筑的记载非常丰富,如《贤者喜宴》中说道:“食用果实变成人,采集树叶当衣衫,如同野兽居森林。”苯教史《法原》中也有“此前人鬼未分时,已有六大之世纪,无数年间人居住,地洞岩穴为人家”的记载。《旧唐书》记载,吐蕃“屋皆平头,高者至数十尺。贵人处于大毡帐,名为拂庐”[10]。唐人慧琳更是详细地解释了弯庐的形制与用途,“弯庐,戎蕃之人以毡为庐帐,其顶高圆,形如天,象弯窿高大,故号弯庐。王及首领所居之者,可容百人,诸余庶品,即全家共处一庐,行即骡拖负去,毡帐也”①。《新唐书》记载,吐蕃“有城郭庐舍不肯处,联毳帐以居,号大拂庐,容数百人。其卫候严,而牙甚隘。部人处小拂庐,多老寿至百余岁者。屋皆平土,高至数丈”。诗人白居易在诗歌《青毡帐二十韵》中对毡帐也有描述:“合聚千羊毳,施张百子弮。骨盘边柳健,色染塞蓝鲜。北制因戎创,南移逐虏迁。汰风吹不动,御雨湿弥坚。有顶中央耸,无隅四向圆。旁通门豁尔,内密气温然。远别关山外,初安庭户前。影孤明月夜,价重苦寒年。最宜霜后地,偏称雪中天。”“侧置低歌座,平铺小舞筵。闲多揭帘入,醉便拥袍眠。”②具体到河湟地区的庭院建筑,《青唐录》记载,青唐“城中之屋,佛舍居半”,“城之西,…地势平远,建佛祠,广五六里,缭以冈垣,屋至千余楹。为大像,以黄金涂其身,又为浮屠三十级,以护之”③。清代史籍《西藏志》亦称:“房屋皆平顶,砌石为之,上覆以土石,名曰碉房。有二三层至六七层者。凡稍大房屋,中堂必雕刻彩画,装饰堂外,壁上必绘一寿星图像。凡乡居之民,多傍山坡而住。”泰勒在漫游西藏时对藏区民居的记载甚为详细,“普通民居为平顶立体,以石块或土坯砌墙,屋内立柱,顶上架椽铺树枝,上加小石子和泥土。一般两层,上层住人,下层关畜牲。室内中部有炉灶,靠墙为坐、卧用的垫子,小方桌,桌上摆着茶碗等。另有靠墙木柜,上置佛像及供器等。有三层者,上层一小间用作经堂供佛和晒台。中居人,下关畜牲。但是,贫穷的农奴往往只有一间平顶房。房子外边多涂白灰,屋顶挂有经旗风马,过节时插上树枝。房屋前方正中设有香炉,大门上方设有小佛龛,内贴驱邪图案”[11]。从这些文献资料来看,由唐至清末,藏区的民居房屋外形总体上没有很大变化。随着游牧业的发展,原来以兽皮、树枝作简单掩体的准帐篷建筑逐渐演变为制毡、织褐的手工工艺品覆盖的帐篷建筑。随着甘南藏区社会的进一步发展,甘南藏区的建筑逐渐具有了“屋社会”(House societies)的特征,房屋(帐篷)不再是与人之间简单的包含与被包含关系,而是具有了明显的人格特征,屋内的空间构成和方位、位置与其象征对象之间的空间和两性、包空间与生命、空间与仪式和信仰的对应关系开始形成。

甘南农区传统住房为碉房,从外面看不见一根木头,以石砌墙,窗户少而小,群众称这种房屋的建筑形式为“墙包房”。楼房上居住人,底层圈牲口。一般院子较小,有一走道直通内屋,藏语叫“切木囊”。内屋多为两大间,一间为锅灶,一间为住房,有连锅的暖炕。房内周围放碗架、面柜等器物,正中间置佛龛。屋里有天窗而无壁窗,光线较暗。设有木板楼梯或藏区特有的独木梯通楼上。楼上有房廊,阁楼里光亮洁净。卓尼和迭部林区,群众住房内的天花板和板墙,全为木结构,即所谓“外不见木,内不见土”的建筑。卓尼县恰盖、康多一带群众住搭板房。舟曲一带房屋构筑得较高,房子正中有一火塘,支一只口径很大的铁三角架,上置大锅可生火做饭,房内可以取暖。平房系土木结构,富裕人家有楼房,一般都是平顶立体四合院式的房屋,分为灶房、卧室、佛堂、畜圈、贮藏室、柴廊、草房、厕所等8处。院墙高3~4米,底宽1米多,庭院占地面积一般为1亩左右。大门楼两边多为砖砌,门楼上用有花纹的雕木装饰。院内两面或三面盖房,房屋前有较宽的走廊,廊檐下的枋柱上刻有花纹图案,精致优美,别具一格。院内一般建有花坛,栽花种树,环境安静幽雅。目前,除寺院建筑外,这种形式的房屋已逐渐减少。

甘南牧区以游牧为主,定居游牧,多住帐篷。帐篷分两类,一类为牛毛黑帐篷,较宽大,是用牛毛织成粗褐子制作的。帐篷内以两根木杆为柱,一根木杆为梁支撑起来,外面用毛绳拉紧,再用木橛子固定,中间高四周低,中央筑锅台,以干牛羊粪为薪。进入帐篷男坐左女坐右,以羊皮牛皮为垫,或坐毛毡地毯。另一种为布帐篷,遮盖面较小,夏季无雨时住人极佳,锅台需筑于帐外。夏日浪山季节,在青山绿水的旷野,撒布点点白帐,“穹庐为室毡为墙”,温暖舒适,御寒胜于帐篷。

任何一个民族区域,其家屋空间的构成一定会随着生产、生活水平的改变而调整,同时,也会在此空间内彰显其社会文化价值。甘南藏区随着生活水平的不断提高,农牧民对于庭院建筑有了新的、更高的要求。现代媒介对藏族村落建筑文化的影响目前还是模糊的,因为大多数的村民世居斯地,他们不能重新选择自己的生存环境,但电视延伸了他们的眼光,让他们看到了外部世界建筑文化的变化,因而他们的建筑文化就不可避免地掺杂了媒介文化的成分。

首先,电灯的引入,结束了昼夜分明、室内外分明的界限。电的引入与电视的普及,使得农牧民的庭院形成了一个相对独立的“小世界”,当电视与农牧民现存空间格局遭遇时,杂交能量就被释放出来。在电视上,汽车可以通宵行驶,歌舞可以彻夜狂欢,球赛可以通宵进行,建筑物具有了生命的灵动。正如麦克卢汉所说,“电灯光的讯息是全盘的变迁,一切媒介都要重新塑造它们所触及的一切生活形态”,“媒介即讯息,电灯一亮,就出现一个感知的世界”[7]86。识字人或电视人,趋于限制和包围空间、分割空间的功能;而部落人则是纵情延伸自身形态去包围整个宇宙。

其次,电视改变了藏区原来庭院的分布格局,电视成为新格局的中心。空间作为人类社会的基本要素包含着丰富的社会文化,“文化反而是透过空间来建构社会共有的象征与概念”[12]。电视进入农牧民家庭后,神圣空间与世俗空间被整合在一个空间里。笔者在甘南藏区看到,电视总是被安置在客厅或厨房最显眼的位置,而电视的上方一般是佛龛或活佛画像,哈达和佛像成为电视空间的背景。笔者在卓尼县木耳镇调查时看到,近十年来,木耳镇农牧民的庭院建筑焕然一新,农牧民原来昏暗、矮小的土木结构的住房变为宽敞、明亮、美观的砖混结构,许多家庭新盖的房屋都贴上了明亮的瓷砖,低矮的土墙被整齐美观的砖墙替代,没有了立柱的客厅和卧房增添了房屋的空间感。铝合金窗开始被广泛使用,窗户变成推拉式,这样就使得窗户不再像过去用木条分割成小方格,不但增强了窗户的通透感,而且也不会担心开窗或大风使玻璃碎裂。内墙壁墙纸和地板砖的使用,使得屋内更整洁干净,不像过去那样易于起尘。同样,高大的新式门楼显得十分气派。屋内空间分工讲究,客厅、卧室、厨房各有特点。随着牧区“定居工程”的实施,部分牧民都住上了砖混的“墙包房”,内部装修相当讲究,木地板、木墙裙,天花板也是全木板。

另外,随着藏区农牧民生活水平的提高,甘南藏区民居室内陈设等方面更加城市化。在卓尼县城,民居多为砖木建筑结构的平房或二层楼房,设计趋向整洁和舒适,个别人家还盖起了框架结构的小洋楼,室内的装潢多呈现现代汉式家居风格,电视机、洗衣机、VCD、沙发和新式家具组合等一应俱全。

三、电视对甘南藏区饮食文化的涵化

藏族在自身的社会发展进程中,在不同的历史时期,都或多或少地吸纳了其他民族的文化,同时也把自己的文化传播到其他民族中去。改革开放以来,这种文化的互动更加频繁,甘南藏区的饮食文化变迁就是这种互动的表现。

甘南藏区由于地处高寒阴湿的高原牧区,主要从事畜牧业生产。受气候、技术条件和部落社会等因素的影响,广大农牧民的饮食结构比较单一,一日三餐主食以糌粑、牛羊肉、鲜奶和酥油、曲拉(奶渣)为主,很少食用蔬菜。早晨一般喝茶吃酥油糌粑,中午吃酸奶烧饼,晚上吃肉食或面食。据《旧唐书》记载,吐蕃“寝处污秽,绝不栉沐。接手饮酒,以氈为盘,捻为碗,实以羹酪,并而食之”[13]。《宋史·土蕃传》也有“善啖生物,无蔬茹醯酱,独知用盐为滋味,而嗜酒及茶”的描述。《明史》说:“番人嗜乳酪,不得茶,则困以病。”顾炎武说:“茶之为物,西戎、吐蕃古今皆仰之。以其腥肉之食,非茶不消;青稞之热,非茶不解,故不能不赖于此。”④甘南藏区藏族人家每日3~4餐,有奶茶、油条、糌粑,还有酸奶、肉饺、肉包、面条和手抓羊肉等,日常以肉食为主。“都玛”茶类似甘南藏族的早点。糌粑和酥油茶是藏族最具有代表性的传统日常食物,奶茶是甘南藏族生活最常用的饮料,面条、油饼、包子、“谢特”、“破麻哲则”、“尼合”(搅团)、手抓肉是藏族牧区日常食品。饭后多饮“窝奶”(藏语叫“肖”)。藏族群众喜饮酒,牧区多饮青稞白酒,舟曲及迭部群众擅长自酿罐罐酒。《卓尼县志》载:“酒,是本地藏族群众酷爱之饮用品,也是藏族古老文化的产物和漫长历史沿袭的习俗。当地藏族人民曾自豪风趣地自誉曰:‘骆驼见柳、藏民见酒’,可见其对酒的喜爱程度及酒对藏族人民生活的影响。在战争年代就有许多以酒来鼓舞士气的诗歌,如,‘满天星星亮闪闪,地上勇士猛如虎。战前歌舞鼓士气,阵前喝酒豪气壮’。还有‘酒至双臂能拉硬宝弓,酒至身上能穿铁铠甲,酒走头上能戴白军盔,酒走心上能骑千里马’。‘无酒不成礼仪,缺酒难成宴席’,凡定亲结婚、盖房起屋、喜庆佳节、款待亲朋等,无不以酒酣醉。”酒和茶已渗透到甘南藏区经济、政治、文化生活的诸多方面,诚如英国著名人类学家马林诺夫斯基(B.K.Malinnowski)所说:“被人日常追逐的东西,便是全部落的趣意、情感、冲动等要素集中在上面而集晶起来的。每种这样的品类上面,都集中了一种具有社会性质的情操。”[14]茶与酒,集中着藏族农牧民的情感与意趣。

在传统文化的语境中,糌粑、酥油茶、酸奶是区别于藏族和其他民族的族群性特征和民族身份的标志,民族食品强化着他们的民族归属感和文化认同的象征意义,是藏民族传统文化衍生的符号,具有巴斯所认为的“一个群体(族群)通过强调特定的文化特征来限定‘我群’的‘边界’以排斥他人”的族群边界的象征意义”。长期以来,食用“糌粑”在藏汉民族互动中构成了“我群”与“他群”之间不同的族群性特征。

近十余年来,随着电视在甘南藏区的快速普及,电视媒介将现代化的快节奏生活方式逐渐带入藏区,简单、便捷、卫生、讲求营养的饮食习惯在藏区逐渐形成。电视媒介既拉近了人们之间的现实距离,同时也在潜移默化中改变着人们的认同符号。笔者调查时,许多农牧民表示:“我不吃糌粑了,但我仍然是纯正的藏族人,天地这么大,人总要过舒心的日子,我属于哪个民族,和吃什么没有必然的关系。”正如巴桑旦巴所说,“当代的藏族年青人,对传统文化再也不盲目地迷恋,对外来文化更保持着宽容、借鉴、吸收的姿态,不再把饮食习惯与民族特征连在一起,使藏民族的饮食文化逐步从宗教的囚笼中解放出来,呈现出多元化的发展趋势”[15]。青稞酒、雪碧、可乐、杏仁露、椰子汁等是交际的手段,正如一句名言所说的那样,“消费主义是现在新的宗教,它最虔诚的追随者是儿童”,电视将品种繁多的罐装饮料和工业化食品慷慨地“放进了”孩子的书包,多元化的烹调要求让液化气灶“理直气壮”地进入农牧民的厨房。

随着电视媒介日复一日的渲染,甘南藏区农牧民的饮食结构正在趋向多元化,大米、玉米、蔬菜、水果、小麦等原来在念经时用来招待喇嘛或客人的“奢侈品”,现在正成为农牧民的日常食品,菠菜、韭菜、芹菜、西红柿、胡萝卜等蔬菜也走进农牧区的千家万户。农牧民的饮食结构不再是以前单一的藏餐,汉餐也受到广泛欢迎,他们的口味开始偏辣,川菜、火锅和麻辣烫成为他们喜爱的饮食。调查显示,在牧区,虽然糌粑仍然是每家的早餐主食,但许多年轻一点的农牧民表示,他们不大喜欢吃糌粑,而更喜欢吃大米和白面食品,“大盘鸡”(每盘65元)是农牧民目前非常喜爱的菜肴。

另外,由于时间不再以日头的高低来界定,在电视剧的“诱惑”下,甘南藏区农牧民的饮食时间渐趋紧凑。随着电视逐渐成为农牧民休闲娱乐的主要载体,甘南藏区农牧民原来根据劳作来安排饮食时间的传统逐渐改变。由于晚上看电视太迟,早饭时间明显延迟,由原来的6: 30左右延迟到8: 00左右。为了观看电视剧,晚饭则比以前提前了一个多小时,由原来的18: 00左右提前到16: 30左右。另外,电视从另一个侧面淡化了农牧民的宗教意识,甘南藏区农牧民饮食禁忌逐渐宽松,饮食仪式趋于开放。笔者在卓尼县城、夏河县城看到许多烹调海鲜的餐馆,藏族不食鱼的禁忌在一些地区开始缓慢改变。

表1 DZC(女)三天的食谱记录(2010年7月14日-16日)

大众传播时代,不断更新的大众传媒技术开始“敲打”着甘南藏区传统日常生活的“前沿阵地”,它导致了藏区社会各个领域的相互关系和存在方式的重大改变,过去时代遗留的和施加的规则越来越被频繁地冒犯与超越,那些沿袭数代的给定图式或归类模式的影响力开始衰减,所向披靡的经验主义倾向风光不再,各种高高在上的权威跌落“凡尘”,“是什么”的思维定势不得不给“为什么”腾出应有的空间和位置。随着电视媒介在甘南藏区的普及,它对生活的“再构成”作用推动着藏区物质文化的加速变迁。甘南藏区物质文化的裂解与重构是多种力量作用的结果,但电视媒介毫无疑问是促使藏区物质文化加速变迁的一股重要力量。

注释:

①释慧琳《一切经音义》(卷八二)。

②《青毡帐二十韵》,见《白居易集笺校》(卷三一)。

③李远《青唐录》,见陶宗仪《说郛》(卷三五)。

④顾炎武《天下郡国利病书》。

[参考文献]

[1]林耀华.民族学通论[M].北京:中央民族大学出版社,2002: 388.

[2]钟大年.电视传播与民族文化[M].北京:北京广播学院出版社,1998: 65.

[3]金哲,李良美.最佳生话方式的选择[M].杭州:浙江人民出版社,1987: 918.

[4]杨晓霭.瀚海驼铃:丝绸之路的人物往来与文化交流[M].兰州:甘肃教育出版社,1999: 218.

[5]张其昀.甘肃省夏河县志[M].台北:成文出版社有限公司,1971: 8.

[6]严可均.全后汉文[M].北京:商务印书馆,1999: 12.

[7]马歇尔·麦克卢汉.理解媒介——论人的延伸[M].北京:商务印书馆,2000.

[8]杨嘉铭,赵心愚,杨环.西藏建筑的历史文化[M].西宁:青海人民出版社,2003: 9.

[9]余乃昌.西藏审美文化[M].拉萨:西藏人民出版社,1999: 120.

[10]沈昫.旧唐书:卷一九六(上)[M].北京:中华书局,1983: 5220.

[11]泰勒.发现西藏[M].北京:中国藏学出版社,1999: 251.

[12]黄应贵.空间、力与社会[M].台湾:中央研究院民族研究所,1995: 26.

[13]沈昫.旧唐书:卷二百七[M].北京:中华书局,1983: 5220.

[14]马林诺夫斯基.巫术、科学、宗教与神话[M].北京:中国民间文艺出版社,1986: 27.

[15]巴桑旦巴.从饮食文化的变迁看我们藏民族[J].中国西藏,2002(5) : 41.

[责任编辑龚勋]

作者简介:许小平(1963-),男,甘肃庆阳人,副教授,主要从事国际传播学教学与研究;张硕勋(1972-),男,甘肃庆阳人,副教授,博士,主要从事发展传播学、媒介经营管理学研究。

基金项目:国家社会科学基金项目“媒介融合背景下西部民族地区重大突发事件中的舆论引导与博弈策略研究”(15BXW043) ;中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(15LZUJBWZX018)。

收稿日期:2015-10-20

[中图分类号]G206.7

[文献标志码]A

[文章编号]1008-4630(2016) 01-0059-07