宋代雅乐乐歌文体特征及其成因探析

2016-05-07徐利华

徐利华

(河北经贸大学 人文学院,河北 石家庄 050061;河北大学 文学院,河北 保定 071002)

宋代雅乐乐歌文体特征及其成因探析

徐利华*

(河北经贸大学 人文学院,河北 石家庄 050061;河北大学 文学院,河北 保定 071002)

宋代雅乐乐歌看似一味复古,实则不乏新变,在平整单调之中蕴含着种种巧思。其体裁以四言为正宗,同时也有五、七言乐歌,还有少数乐歌采用了骚体的形式。其押韵形式既受近体诗的影响,又与词韵有某些相通之处。宋代雅乐乐歌在体裁的选择上所呈现出的种种特征,有着特定的诗学渊源,而典礼仪式的特点也会影响到乐歌体裁的选择。

宋代;雅乐乐歌;文体特征;仪式音乐

“雅乐”在宋代有三层含义:作为中国古代音乐形态发展的一个阶段,指先秦雅乐,与汉魏清乐、隋唐燕乐相对;作为一种音乐风格,指高雅音乐,与俗乐相对;作为宫廷音乐的一个乐种,指宫廷典礼中的一种仪式音乐,与燕乐、鼓吹乐相对。本文将要讨论的“雅乐”,是从第三个层面来讲的,所谓“雅乐乐歌”,是指配合宫廷典礼仪式中的雅乐来演唱的乐歌。

在宋代宫廷典礼仪式中,设有乐歌演唱的环节较前代大大增多。姜夔在《大乐议》中说:“至晋始失古制,既登歌有诗,夕牲有诗,飨神有诗,迎神、送神又有诗。隋、唐至今,诗歌愈富,乐无虚作。”[1](P3053-3054)正因为如此,宋代雅乐乐歌数量宏富,当时许多名公巨子、文坛宿儒都曾参与创作。但是,现在学界很多研究者认为,宋代雅乐乐歌一味复古,形式单调,其文学价值并不高。①杨晓霭在《宋代声诗研究》一书中指出,宋代雅乐乐歌失去变化,而一律为齐齐整整的四言《诗》体,篇制以四言八句为主,其间很少变化,仅由歌辞看,便感节奏舒缓,旋律平稳(北京:中华书局,2008)。罗琼《宋代郊庙歌辞研究》一文承袭了杨说,认为从体式上看,宋代郊庙歌辞的句式结构和语言形式,完全继承了《诗经》的四言“雅颂体”。这种统一性和规整性远远超过了以往各个朝代(首都师范大学硕士论文,2011)。其实,细加分析,我们就不难发现,宋代雅乐乐歌看似一味复古,实则不乏新变,在平整单调之中蕴含着种种巧思。本文试对宋代雅乐乐歌的文体特征加以论述,并深入探讨其形成原因,以期对其文学价值有新的认识。

一

《诗经》中的雅颂乐歌,以整齐的四言诗为正宗,同时也存在四言、五言、七言交错的杂言诗。汉代以后,祭祀乐歌逐渐以齐言代替了杂言,以四言诗为主,而三言、五言、七言诗也为数不少。到了唐代,在近体诗兴盛的背景之下,雅乐乐歌虽以四言诗占多数,但是五言、七言诗的数量亦相当可观。郭茂倩的《乐府诗集》中收唐代郊庙歌辞共399首:其中四言277首、七言54首、五言38首、三言23首、六言4首、八言2首、杂言1首。

宋代雅乐乐歌,绝大多数乐歌都采用齐言的形式。宋代雅乐乐歌现存的作品主要有:《宋会要》中收488首②《宋会要辑稿》中有“方丘乐歌”9首(P355),此9首乐歌乃是金代祭地乐歌,见《金史·乐志》(脱脱等.金史·乐志.北京:中华书局,1975.P895-896),故不算作宋代雅乐乐歌。,《中兴礼书》中收642首,《宋史·乐志》中收1544首,《四库全书》别集中收174首,《续修四库全书》别集中收22首,去其重复者,约有1739首之多。各种体裁的数量大致为:四言八句1575首,四言四句102首,四言十二句2首,四言二十句2首,四言十句1首,五言八句41首,五言十二句1首,七言四句4首,七言八句1首;三言八句1首;三言十句1首。另外,宋代雅乐乐歌中还有四言、七言交错的杂言诗8首。与前代相比,宋代雅乐乐歌的体裁趋向单一,四言诗的比重大大增加,三言、五言、七言的乐歌数量非常有限。

五言和七言诗歌至唐代已经形成非常成熟和严密的格律形式,在唐代五、七言雅乐乐歌中古体和近体并陈,同时还存在着介于古体与近体之间的乐歌形式。与唐代有所不同的是,宋代的五言乐歌只有五言律诗和五言排律两体,不见五言绝句;而七言乐歌只有七言古诗和七言绝句两体,不见七言律诗。

宋代雅乐中的五言乐歌绝大多数都遵守五言律诗的格律,如《玄德升闻》:“宸扆威容盛,声明礼乐宣。九州臻禹会,万国戴尧天。贡职输琛赆,皇猷焕简编。含和均畅茂,鸿庆结非禋。”[1](P3247)此诗的格律为:“平仄平平仄,平平仄仄平。仄平平仄仄,仄仄仄平平。仄仄平平仄,平平仄仄平。平平平仄仄,平仄仄平平。”这是一首仄起的五言律,押平声“先”韵,平仄完全符合五言律的格律。又如《化成天下》:“轩昊方同德,成康粗比肩。素风惟普畅,皇道本无偏。阴魄重轮满,阳精五色圆。要荒咸率服,卓越圣功全。”[1](P3249)此诗的格律为:“平仄平平仄,平平平仄平。仄平平仄仄,平仄仄平平。平仄平平仄,平平仄仄平。平平平仄仄,仄仄仄平平。”同样是一首仄起的五言律,押平声“先”韵,平仄也完全符合五言律的格律。

宋代雅乐中的五言乐歌,偶尔也有打破格律的情况。如《正安》:“待漏造王庭,威仪盛莫京。纷纶簪组列,清越佩环声。礼饮终三爵,《韶》音毕九成。永固凫藻乐,千载奉升平。”[1](P3246-3247)此诗的格律为:“仄仄仄平平,平平仄仄平。平平平仄仄,平仄仄平平。仄仄平平仄,平平仄仄平。仄仄平仄仄,平仄仄平平。”诗中第七句第二字应为平声,此处却用仄声,打破了五言律诗的规范。另外,比较特殊的一首是《冲安》:“太初非有体,至道本无声。降迹临下土,成功陟上清。至仁敦动植,丕绪启宗祊。紫禁承来格,鸿基保永宁。发祥垂诞告,致孝荐崇名。广乐神钦奉,储休固太平。”[1](P3170)此诗的格律为:“仄平平仄仄,仄仄仄平平。仄仄平仄仄,平平仄仄平。仄平平仄仄,仄仄仄平平。仄仄平平仄,平平仄仄平。平平平仄仄,仄仄仄平平。仄仄平平仄,仄平仄仄平。”全诗大都用律句,讲对仗,押平声“庚”韵,符合粘式律,共十二句,为一首五言排律。但第三句第四字应为平声,此处却用仄声。

宋代雅乐中的七言乐歌,其中一体是七言绝句。如《镇安》:“乾亨坤庆育函生,路寝明堂致洁诚。玉帛非馨期感格,降康亿载保登平。”[1](P3100)此诗的格律为:“平平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。”是一首非常工整的平起七言律绝;《信安》:“祖功宗德启隆熙,严配交修太室祠。圭币荐诚知顾享,木支锡羡固邦基。”[1](P3100)此诗的格律为:“仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。平仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。”完全符合一首仄起七言律绝的格律。

绍兴时朝会乐歌中瑞曲也用七古。如《瑞粟呈祥》:“至治发闻惟馨香,播厥百谷臻穰穰。农夫之庆岁其有,禾易长亩盈仓箱。时和物阜粟滋茂,嘉生骈穗来呈祥。自今以始大丰美,行旅不用赍糇粮。”[1](P3255)其平仄为:“仄仄仄平平平平,仄仄仄仄平平平。平平平仄仄平仄,平仄平仄平平平。平平仄仄仄平仄,平平平仄平平平。仄平仄仄仄平仄,平仄仄仄平平仄。”此首乐歌,押韵和七言律相近,两句一韵,押平声“阳”韵,但平仄完全不合格律。

自汉魏以来,雅乐乐歌中喜用骚体。宋代雅乐乐歌中有骚体的作品17首,在四言、七言雅乐乐歌中皆有骚体的作品。其中四言骚体的乐歌,往往隔句用“兮”字,其形式有二:

(一)“兮”字在上句句尾,如:

《高安》:忽而来兮,格神鸿休。忽而往兮,神不予留。神在天兮,福我寿我。千万春兮,高灵下堕。[1](P3068)

(二)“兮”字在下句句尾,如:

《凝安》:灵既醉饱,礼斯彻兮。灵亦乐康,乐斯阕兮。云征飚举,不可尼兮。荐福锡祉,曷有极兮

七言骚体往往句句用“兮”字,如:

《理安》:神之来兮风肃然,神之去兮升九天。排凌兢兮还恍惚,羽旄纷兮萧燔烟。[2](卷五)

还有一些雅乐乐歌穿插着骚体句式,这样的作品约有59首之多,如:

《成安》:道德渊源,斯文之宗。功名糠粃,素王之风。硕兮斯牲,芬兮斯酒。绥我无疆,与天为久。[1](P3236)

《丰安》:曳我黼黻,履舄接武。锵我珩璜,降升圉圉。其将肆兮,既曰不侮。其终彻兮,恭钦惟主。[1](P3111)

这些乐歌中出现的骚体句式,“兮”字或在句中,或在句尾。

二

关于《诗经》中的作品是否全部押韵,这是学术界颇有争议的问题。但《诗经·周颂》31首诗,至少有一部分是不押韵的。①顾炎武:《日知录》卷二十一:“(《诗经》)文有全篇无韵者,《周颂》之《清庙》、《维天之命》、《昊天有成命》、《时迈》、《武》是也。”(顾炎武.日知录集释.黄汝成释.上海:上海古籍出版社,2006.P1173)王力先生在《诗经韵读》中也指出,《周颂》中《清庙》、《昊天有成命》、《时迈》、《噫嘻》、《武》、《酌》、《桓》、《般》等篇全章无韵。(王力.诗经韵读.上海:上海古籍出版社,1980.P80)而其押韵的作品,大都存在着韵部宽泛、转韵自由的特点。汉代之后,韵部由宽转窄,但押韵形式多样,转韵依然自由。据李敦庆先生研究,汉魏祭祀乐歌押韵主要有四种形式: (1) abcb式,(2) aaba式,(3) abab式,(4) aaaa式。[3]齐梁之际,随着人们对于诗歌声律的讲求,雅乐乐歌的押韵形式趋向齐同。朱光潜先生在《诗论》中说:“古诗用韵变化最多,尤其是《诗经》。……其变化多端,又过于西文诗,汉魏古风用韵方法已渐窄狭,惟转韵仍甚自由,平韵与仄韵仍可兼用。齐梁声律风气盛行以后,诗人遂逐渐向窄路上走,以至于隔句押韵、韵必平声(注:律诗也偶有押仄韵者,但是例外)。一章一韵到底,成为律诗的定律。”[4](P174)指出齐梁之后,诗歌用韵方法渐趋窄狭,由转韵自由、平仄兼用,走向两句一押,只押平声,一韵到底。

朱光潜先生谈的是诗歌由古体到近体押韵法的变化,就雅乐乐歌而言,到了唐代,郊庙乐歌绝大多数和律诗一样,采用两句一韵的形式,但与律诗不同的是,以平声韵为主,兼有仄声韵。如武则天《唐享昊天乐·第九》:“荷恩承顾托,执契恭临抚。庙略静边荒,天兵曜神武。有截资先化,无为遵旧矩。祯符降昊穹,大业光寰宇。”[5](P62)押上声“麌”韵;《唐祀圆丘乐章·肃和》:“止奏潜聆,登仪宿啭。太玉躬奉,参钟首奠。簠簋聿升,牺牲递荐。昭事颙若,存存以伣。”[5](P65)押去声“霰”韵;《唐祀圆丘乐章·舒和》:“祝史正辞,人神庆叶。福以德昭,享以诚接。六艺云备,百礼斯浃。祀事孔明,祚流万叶。”[5](P66)押入声“叶”韵。值得注意的是,唐代雅乐乐歌,无论压平韵还是仄韵,大都严格遵守诗韵,用同一韵部同一韵目的韵脚。

宋代雅乐乐歌一方面继承唐代乐歌的形式,大多数两句一韵,以平声韵为主,但也不乏押仄声韵的作品。上声韵如:《乾安》:“因山为高,爰陟其首。玉趾躩如,在帝左右。帝谓我王,予怀仁厚。眷言顾之,永绥九有。”[1](P3070)押上声“有”韵;去声韵如:《正安》:“典祀有常,昭事上帝。奉以告虔,逮迄奠币。钟鼓既设,礼仪既备。神之格思,恭承贶赐。”[1](P3070)押去声“霁”韵;入声韵如:《大盛》:“穆穆太宗,与天合德。昧旦丕显,乾乾翼翼。敷佑下民,时帝之力。永怀圣神,孝思罔极。”[1](P3132-3133)押入声“职”韵。

但是,与唐代严守诗韵不同,宋代雅乐乐歌常常出现借韵的情形,可以邻韵通押,也可以上声与去声互押。其韵部分合较律诗宽松,与词韵相似。

邻韵通押如:《正安》:“大德曰生,阴阳寒暑。乐舞形容,干戚籥羽。一弛一张,退旅进旅。神安乐之,祉锡绵宇。”[1](P3072)以上声“语”韵和“麌”邻韵通押。《韶安》:“丕铄帝宗,复受天命。群阴犹黩,一戎大定。奠鬯斯馨,功歌在咏。佑启后人,文轨蚤正。”[1](P3075)以去声“敬”韵和“径”韵通押。《禧安》:“祀帝圜丘,九州献力。礼行于郊,百神受职。灵祗格思,享我明德。天鉴孔章,玄祉昭锡。”[1](P3068)以入声“锡”与“职”韵通押。

上声与去声通押如:《隆安》:“祼鬯漙将,宾尸在位。玄德升闻,孝思光被。公卿庻政,傅御师氏。至諴感神,福禄来暨。”[2](卷五)上声“纸”韵和去声“寘”韵通押。《理安》:“肃肃清庙,昭事祖祢。粢盛苾芬,四海来祭。皇灵格思,令容有睟。降福孔偕,以克永世。”[2](卷五)以上声“荠”韵与去声“霁”韵通押。

在宋代雅乐乐歌中,大多数的作品是一韵到底,但也存在韵脚转换的情况,既有仄韵之间的转换,又有平韵与仄韵之间的转换。

仄韵之间的转换如:《和安》:“八音克谐,万舞有奕。上公奉觞,率兹百辟。声效呼嵩,祝圣人寿。亿载万年,天长地久。”[1](P3255)二、四句押入声“陌”韵,六、八句押上声“有”韵;《正安》②《正安》之曲名,据《宋会要》所载绍兴十四年“大朝会仪”补。:“帝德诞敷,销烁群慝。近悦远来,惟圣时克。玉振金声,治功兴起。韶箾象之,尽善尽美。”[1](P3256)二、四句押入声“职”韵,六、八句押上声“纸”韵。

平、仄韵之间的转换如:《正安》①《正安》之曲名,据《宋会要》所载绍兴十四年“大朝会仪”补。:“文物以纪,藻色以明。礼备乐举,遹观厥成。睿知有临,诞敷文德。教雨化风,洽此四国。”[1](P3256)二、四句押平声“庚”韵,六、八句押入声“职”韵;《正安》②《正安》之曲名,据《宋会要》所载绍兴十四年“大朝会仪”补。:“用戒不虞,谁能去兵。师出以律,动必有名。拆彼遐冲,布昭圣武。和众安民,时惟多助。”[1](P3256)二、四句押平声“庚”韵,六、八句用上声“麌”韵与去声“御”通押;《沧海澄清》:“百谷王,符圣治。不扬波,效殊祉。德沦渊,沧海清。应千秋,叙五行。”[1](P3255)二、四句用去声“寘”韵与上声“纸”韵通押,六、八句押平声“庚”韵。

宋人雅乐乐歌,不但讲求一首乐歌中的押韵,而且对一组乐歌中前后作品的韵脚安排也颇具匠心。

有时,在一组乐歌中,前后几首作品选用同一韵部,以营造特殊的听觉效果。如杨亿撰有咸平御楼四首,其中后三首为:

《采茨》:礼成于郊,迎日之至。时乘六龙,天旋象魏。端门九重,虎贲万骑。四夷来王,群后辑瑞。

《隆安》:金奏在悬,群后在位。天威煌煌,向明负扆。玄览穆清,弁冕端委。盛德日新,礼容有炜。

《正安》:万邦来同,九宾在位。奉璋荐绅,陟降庭止。文思安安,威仪棣棣。臣哉邻哉,介尔蕃祉。[2](卷五)这三首乐歌为皇帝回仗、升御座、引群官时演奏,前后相续,第一首用去声“寘”与“未”邻韵通押,第二首用上声“纸”与去声“寘”韵通押,第三首上声“纸”与去声“寘”韵通押。杨亿在创作三首乐歌时选用了同一韵脚:去声“寘”韵,通过韵脚之间的呼应,增强了乐歌的整体性。

同时,由北宋到南宋,在一组乐歌中用仄韵的作品逐渐增多。到了南宋,平韵与仄韵呈现交替出现的状态。我们拿《宋史·乐志》所收建隆、咸平、绍兴时创作三组郊祀乐歌来加以比较:

《建隆郊祀八曲》:降神,《高安》(平韵)——皇帝升降,《隆安》(平韵)——奠玉币,《嘉安》(平韵)——奉俎,《丰安》(平韵)——酌献,《禧安》(平韵)——饮福,《禧安》(平韵)——亚献、终献,《正安》(平韵)——送神,《高安》(平韵)。

《咸平亲郊八首》:降神,《高安》(平韵)——奠币,《嘉安》(平韵)——奉俎,《丰安》(平韵)——酌献,《禧安》(平韵)——饮福,《禧安》(仄韵)——亚献、终献,《正安》(平韵)——送神,《高安》(平韵)。

《高宗建炎初,……其祀昊天上帝》:帝入中壝,《乾安》(平韵)——降神,《景安》(仄韵)——盥洗,《乾安》(平韵)——升坛,《乾安》(平韵)——昊天上帝位奠玉币,《嘉安》(仄韵)——皇地祗位奠玉币,《嘉安》(仄韵)——太祖皇帝位奠币,《广安》(平韵)——太宗皇帝位奠玉币,《化安》(平韵)——降坛,《乾安》(平韵)——还位,《乾安》(平韵)——奉俎,《丰安》(仄韵)——再诣盥洗,《乾安》(平韵)——昊天上帝位酌献,《禧安》(平韵)——皇地祗位酌献,《光安》(平韵)——太祖皇帝位酌献,《彰安》(仄韵)——太宗皇帝位酌献,《韶安》(仄韵)——还位,《乾安》(平韵)——入小次,《乾安》(平韵)——文舞退、武舞进,《正安》(仄韵)——亚献,《正安》(仄韵)——出小次位,《乾安》(平韵)——诣饮福位,《乾安》(平韵)——饮福,《禧安》(平韵)——还位,《乾安》(平韵)——彻豆,《熙安》(仄韵)——送神,《景安》(平韵)——望燎,《乾安》(平韵)——望瘗,《乾安》(平韵)——还大次,《乾安》(平韵)——还内,《采茨》(仄韵)。

可见,建隆郊祀八曲全用平韵,咸平亲郊八首中仅一首用仄韵,而绍兴二十八年改定的郊祀乐章三十首中,有十首用仄韵。一组乐歌,平仄韵交错出现,演唱时给人以抑扬顿挫之感。

综上所述,宋代雅乐乐歌的体裁特点主要有:四言乐歌的比重增大,三言、五言、七言、杂言乐歌数量极其有限;宋代五言乐歌多为格律工整的五言律诗,而七言乐歌有七绝和七古两体,对七言律诗弃而不用;另外,宋代的四言、七言乐歌中独有一部分骚体乐歌,骚体句式在乐歌中亦颇为常见;从乐歌押韵形式来看,宋代乐歌往往两句一韵,兼有平韵和仄韵,存在借韵、换韵的现象。到了南宋之后,一组作品中往往平韵和仄韵乐歌交错出现。

三

宋代雅乐乐歌在体裁的选择上所呈现出的种种特征,既有特定的诗学渊源,与宋人对于雅颂传统的认同有关,又和当时诗词发展的形态紧密相连。

在宋人看来,四言为《诗经》雅颂之正音。四言诗繁荣的时代,正是雅乐鼎盛的时代,四言诗是三代礼乐文化的重要标志之一。为什么以《诗经》为代表的先秦雅乐乐歌多四言诗呢?其中一个重要原因是,四言诗的节奏和雅乐的节奏的契合。关于这一点前人已有所论述。如明代韩邦奇在《苑洛志乐》中说:“韶乐,奏左旋而七,歌右旋而五,歌短而奏长,何以相比?古诗皆四言,未有七言、五言者。今一部《诗经》皆四言,间有多一、二字者,余音耳,非比于音者也。歌必四言者,以其用金舂玉应之节也。又韶奏与歌一均即过,宫奏才七声,歌才五言。金舂玉应,奏至六言,歌至四言,即无以施其节,况六言才余半句耳?夫十二律、八十四声如一索之相连,始终无一间断,所以用变宫、变徵者,正以姑洗不能接大吕,故用二变以至蕤宾,而大吕承之,直至应而止。若止七音即毕,则一律各为一曲,不必音节相续,安在孔子所谓绎如也?毎章或四句,或八句,或六句、二句亦可收尾,或一句亦可。”[6](卷八)指出雅颂乐歌以四言为宗,是由“金舂玉应”的乐器演奏形式决定的。那么,何谓“金舂玉应”呢?他说:“节鼓声三击之节众乐毎二字毕二击之。凡乐二字为一节,盖宫倡而徵应,商倡而羽应,故二字为一节也。孟子所谓‘金声玉振’,古所谓‘金舂玉应’是也。”[6](卷十)韩邦奇所说的“二字为一节”,“一节”并非是现代音乐的小节,就拊搏而言,是一轻一重两个拍子,就钟磬而言,是一低一高两个乐音。而四言诗,两字一顿,四字两节,与拊搏的节奏、钟磬的声音相契合,构成一种稳定、平和的节奏感。如果用五言或七言,则可能打破这种节奏的平衡感。韩邦奇说:“古今之乐八音与歌舞同调,况八音之设,本为比歌声、合舞容耳。金舂玉应,本皆四言,无五、七言者。然后世曲调亦能合律,今以‘渭城朝雨浥轻尘’协之,则末三字一金两玉,次句两金一玉,三句两金一玉,四句一金两玉,更入繁声,尤为盈耳,但非雅淡也。”[6](卷八)如果用五言或七言,就会形成一金两玉或两金一玉的节奏,就会给人以繁音促节之感,缺乏典雅平淡之致。所以《诗经》中虽有五言、七言的句子,但整体而言是以四言诗为正宗。

四言诗的体式,最适宜配合先秦雅乐来进行演唱。而在中国古代诗歌始终是与音乐紧密相连的,所以,音乐形态的变化,必然引起诗歌体裁的变化。汉魏之际,随着俗乐的兴起,形成一种新的音乐形态“清乐”。与此同时,五言诗兴起,七言诗开始萌芽。挚虞在《文章流别论》中说:“古有采诗之官,王者以知得失,古之诗,有三言、四言、五言、六言、七言、九言。古诗率以四言为体,而时有一句二句,杂在四言之间,后世演之,遂以为篇。古诗之三言者,‘振振鹭、鹭于飞’之属是也。汉郊庙歌多用之。五言者,‘谁谓雀无角,何以穿我屋’之属是也。于俳谐倡乐多用之。六言者,‘我姑酌彼金罍’之属是也,乐府亦用之。七言者,‘交交黄鸟止于桑’之属是也,于俳谐倡乐世用之。古诗之九言者,‘泂酌彼行潦挹彼注兹’之属是也,不入歌谣之章,故世希为之。夫诗虽以情志为本,而以成声为节。然则雅音之韵,四言为正,其余虽备曲折之体,而非音之正也。”[7](卷五十六)四言诗多用于郊庙祭祀,为雅乐之正宗,而五言、七言多用于俳谐倡乐。五言诗和七言诗发展的过程,也是一个雅乐衰微、俗乐兴起的过程。

由四言到五言,再到七言,诗歌体裁变化,诗歌功能和风格也随之变化,诗歌功能由祭祀、政教而转向抒写情性,诗歌风格由雅润走向清丽。刘勰说:“若夫四言正体,则雅润为本;五言流调,则清丽居宗。华实异用,惟才所安。”[8](P210)又说:“若夫章句无常,而字有条数,四字密而不促,六字格而非缓,或变之以三五,盖应机之权节也。至于《诗·颂》大体,以四言为正,唯《祈父》《肇禋》,以二言为句。寻二言肇于黄世,《竹弹》之谣是也;三言兴于虞时,《元首》之诗是也;四言广于夏年,《洛汭之歌》是也;五言见于周代,《行露》之章是也。六言七言,杂出《诗》《骚》;两体之篇,成于西汉。情数运周,随时代用矣。”[8](P1265-1270)钟嵘在《诗品序》中也说:“夫四言文约意广,取效风骚,便可多得。每苦文繁而意少,故世罕习焉。五言居文词之要,是众作之有滋味者也,故云会于流俗。岂不以指事造形,穷情写物,最为详切者耶!”[9](P19)他们都认识到,四言与五言,风格不同,功能各异。相对于长于抒情、风格清丽的五言、七言诗,典雅温润的四言诗无疑更能够配合礼仪的规范,引导人心的和谐,适用于祭祀、朝会等庄重肃穆的典礼仪式。

到了宋代,三代雅乐在汉魏清乐、隋唐燕乐的冲击之下早已面目全非。而宋人从政教的目的出发,试图复兴雅乐,踵迹三代,要“追二帝之道,体三代之事”[10](卷一)。在雅乐乐歌的制作上,也努力效仿三代之文章。仁宗是宋代皇帝中创作雅乐乐歌最多的一位,他在创作时就刻意效仿醇厚典雅的三代文章。欧阳修在《仁宗御集序》中说:“惟我仁考神文圣武明孝皇帝之作,二帝之言语而三代之文章也,是宜刊之六经而不朽,示之万世而取法。”[11](P952)取法“三代之文章”,反映到雅乐乐歌的创作中,就是要规模雅颂,独尊四言。

宋人在雅乐乐歌中独尊四言,在教坊乐语中则多用七言,以严雅、俗之分。宋代教坊乐语由教坊致语、口号、勾合曲、勾小儿队、队名、问小儿队、小儿致语、勾杂剧、放小儿队、勾女童队、队名、问女童队、女童致语、勾杂剧、放女童队等多个部分组成,而其中的“口号”大多用七言律诗。如苏轼的《坤成节集英殿教坊词·口号》:“三朝遗老九门前,又见承平大有年。文母忧勤初化俗,曾孙仁孝已通天。史书元祐三千牍,乐奏坤成第一篇。欲采蟠桃归献寿,蓬莱清浅半桑田。”[12](P2495)诗的平仄为:平平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。平仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。仄仄平平平仄仄,平平平仄仄平平。此诗押平声“先”韵,平仄完全符合七言律诗的格律。宋代乐语是俗乐的重要组成部分,所谓“凡乐语不必典雅,惟语时近俳乃妙。……乐语中有俳谐之言一两联,则伶人于进趋诵咏之间,尤觉可观而警绝。”[13](卷七)选择七言律诗的形式,正是为了配合乐语诙谐通俗的风格。为了严分雅俗,所以宋人在撰写雅乐乐歌时,往往弃七律而不用。

宋代雅乐乐歌沿袭了《诗经》以四言为宗的传统,但有所新变,其中突出的一点是押韵形式的变化。宋代雅乐乐歌采用近体诗两句一韵的形式,但用韵比律诗宽松,借韵之作频频出现,不仅可以邻韵通押,还可以上、去通用,这一点与受到中唐之后近体诗发展倾向的影响有关,也受到宋词创作的影响。

中晚唐之后,近体诗中开始出现泛入旁韵的情况。欧阳修在评价韩愈诗时说:“退之笔力无施不可,而尝以诗为文章末事,故其诗曰‘多情怀酒伴,余事作诗人’也。然其资谈笑,助谐谑,叙人情,状物态,一寓于诗,而曲尽其妙,此在雄文大手,固不足论,而予独爱其工于用韵也。盖得其韵宽,则波澜横溢,泛入旁韵,乍还乍离,出入回合,殆不可拘以常格,如《此日足可惜》之类是也;得韵窄,则不复旁出,而因难见巧,愈险愈奇,如《病中赠张十八》之类是也。余尝与圣俞论此,以谓譬如善驭良马者,通衢广陌,纵横驰逐,惟意所之;至于水曲蚁封,疾徐中节,而不少蹉跌,乃天下之至工也。圣俞戏曰:‘前史言退之为人木强,若宽韵可自足而辄旁出,窄韵难独用而反不出,岂非其拗强而然欤?’坐客皆为之笑也。”[11](P1957)欧阳修认为,韩愈的一部分诗歌泛入旁韵,给人以乍离乍合、波澜横溢之感。从欧阳修对于韩诗的评价可以看出,到了宋代,泛入旁韵,已经成为诗人有意为之以求增强诗歌风味的艺术手段。而这一点,自然会影响宋代雅乐乐歌的创作。

但是,我们应该看到的是,雅乐乐歌的用韵较宋人的近体诗更为宽松,不但可以邻韵通押,而且可以上、去通用,这一点显然受到宋词创作的影响。词要应歌,要求接近口语,所以词韵的分合比诗韵宽松,许多韵目可以相通,甚至可以用方言押韵。如原、翰、谏、霰可以通用;支、微、灰也可以通用。关于“词韵宽于诗韵”这一点,前人多有论述。如清代毛先舒曾指出:“予读有宋诸公作,虽雅号名家,篇盈什百,若秦观《秋闺》,幔、暗累押。仲淹《怀旧》,外、泪莫辨。邦彦《美人》,心、云并陈。少隐《禁烟》,南、天杂押。弃疾诸作,歌、麻通用。李景春《恨词》,本支、纸韵,而中阑入来字,其它固未易阖数。”[14](P2155-2156)不但相邻韵目的分合十分宽松,而且上声和去声可以通押。邹祗谟也说:“且上、去二声,宋词上如纸、尾、语、御、荠,去如寘、未、御、遇、霁,多有通用,……宋词多上、去通用,其来已久。”[15](P663-664)指出宋词多以上、去通押。而这样的用韵方式,在宋代雅乐乐歌之中也颇为多见。

宋代雅乐乐歌的用韵受到宋词的影响,不仅表现在韵部分合宽松这一点上,一部分乐歌出现平、仄韵的转换,也极有可能是受到宋词创作的影响。比起近体诗两句一韵、只押平声而言,词的押韵形式可谓丰富,根据词调的不同,有平韵格、仄韵格、平仄韵转换格、平仄韵通叶格、平仄韵错叶格等多种方式。前面谈到宋代雅乐乐歌中既有仄韵之间的转换,又有平韵与仄韵之间的转换,很可能是创作者有意将词的押韵方式用于雅乐乐歌之中。

宋代雅乐乐歌所具有的文体特征,是在雅俗相激荡的诗学背景之下呈现出来的。一方面是随着乐语、曲子词等俗乐的兴盛,人们为了维护雅乐的正统,推尊四言诗,并且有意排斥俗乐中常用的诗歌体式;另一方面,雅乐乐歌又无法避免地受到俗乐的影响,同样是音乐和诗歌的结合体,雅乐乐歌和曲子词在文学样式上又不可避免地互相渗透,互相吸纳。

四

典礼仪式的特点同样会影响到乐歌体裁的选择,根据仪式程序的需要确定乐歌的体裁,在某些环节,通过体裁的变化来展示等级观念,营造特定的仪式氛围,这些都是乐歌创作者所必须考虑的重要因素。无论是祭祀,还是朝会,都有复杂而严密的程序。在不同的程序,会演唱相应的乐歌。所以这些乐歌并非单独出现,而是由一组乐歌共同完成典礼仪式。每一个步骤,所需时间不同,动作执行者不同,乐歌在体裁上也可能有所变化。

在典礼仪式中,乐歌的演奏伴随着一个环节的始终。而一个环节往往又可以分解为几个步骤,乐歌的音乐节奏、文辞内容必须和每个步骤的行进转换相契合。这些步骤有的是前后相续的,有的却是平行并列的,所以,宋人在创作雅乐乐歌的时候,往往会根据步骤之间的关联来选择乐歌的体裁。在北宋祭祀乐歌中,四言乐歌往往有两种形式:四言八句和四言四句。尤其是在郊祀天地和享先农的仪式中,两种体裁往往交错出现。到了南宋之后,郊祀天地乐歌趋向统一,全用四言八句一种形式,但是享先农的乐歌中,依然保留了四言八句和四言四句两种格式。从《中兴礼书》中保留的乐谱来看,四言四句的乐歌,在演唱时往往将原来的四句再叠唱一遍。如亲享先农乐歌中“尚书奉俎”环节演奏的《丰安》之曲:

四言四句的乐歌在演唱时变成了四言八句,只是前四句和后四句的谱字和文辞都是一样的。从《宋史·乐志》中记载乐歌来看,选择四言八句还是四言四句,并非随意的,而与仪式步骤有关。

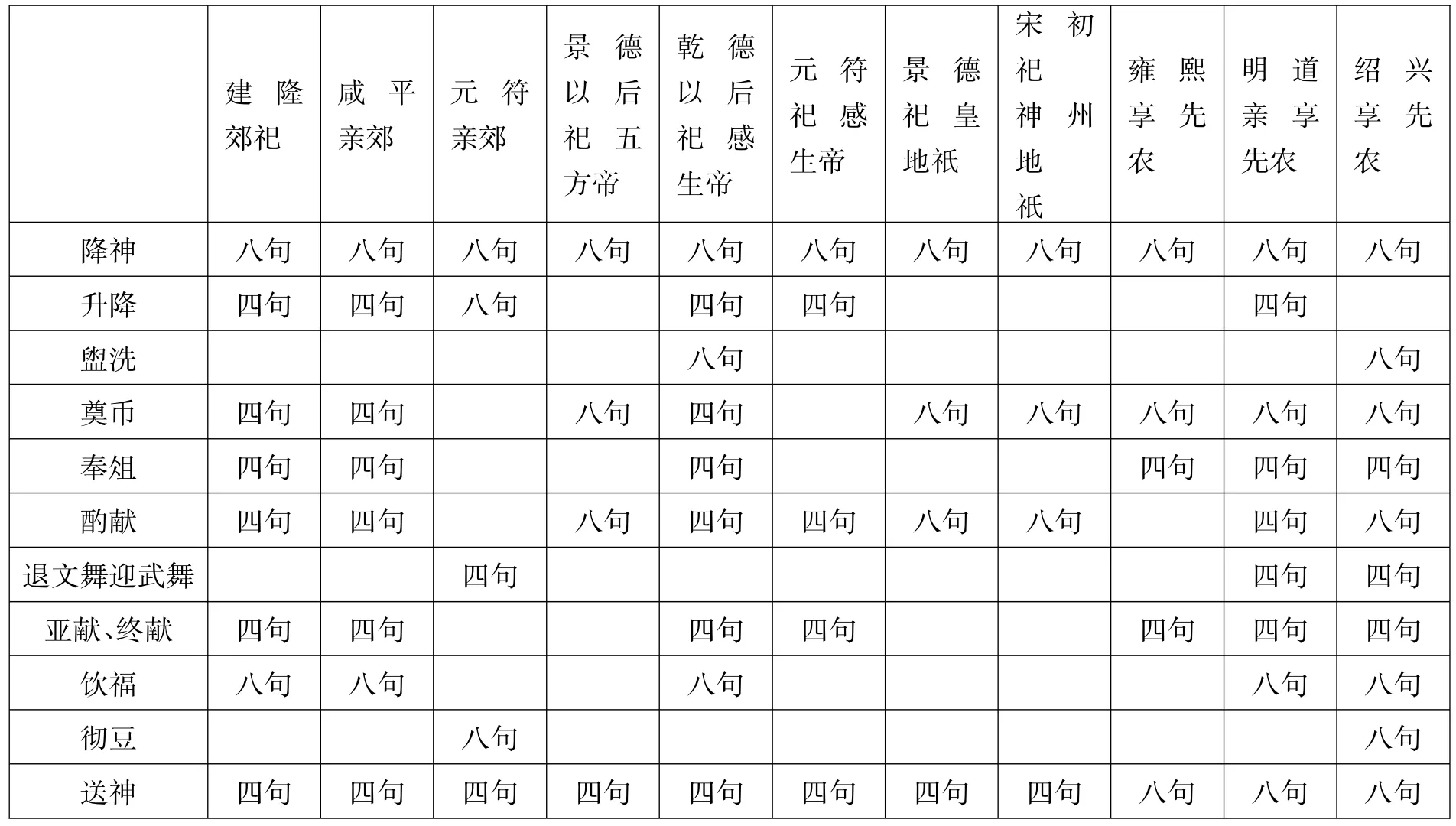

建隆郊祀咸平亲郊元符亲郊景德以后祀五方帝乾德以后祀感生帝元符祀感生帝景德祀皇地祇宋初祀神州地祇雍熙享先农明道亲享先农绍兴享先农降神 八句 八句 八句 八句 八句 八句 八句 八句 八句 八句 八句升降 四句四句八句 四句四句 四句盥洗 八句八句奠币 四句 四句 八句 四句 八句 八句 八句 八句 八句奉俎 四句四句 四句 四句四句四句酌献 四句 四句 八句 四句 四句 八句 八句 四句 八句退文舞迎武舞 四句 四句四句亚献、终献 四句 四句 四句 四句 四句 四句 四句饮福八句八句 八句 八句八句彻豆 八句 八句送神 四句 四句 四句 四句 四句 四句 四句 四句 八句 八句 八句

我们不难发现,四言四句常用于奉俎、退文舞、进武舞等环节。这些环节的共同点在于,由两个并列的、时间长度相仿的步骤组合而成。如“奉俎”这一环节,据《宋会要》所载绍兴十六年“亲享先农耕耤仪”:“次引礼部尚书诣(諲)[馔]所,执笾豆簠簋以入;兵部、工部尚书诣馔所,奉俎以入。太官令引入正门,宫架《丰安》之乐作,设于卯阶之下,北向俟。祝史进彻毛血盘出,次引礼部尚书搢笏,执笾豆簠簋,兵部、工部尚书搢笏,奉俎以升,执事者各迎于坛上。礼部尚书奉笾豆簠簋,诣帝神农氏神位前,北向,跪奠,执笏,俯伏,兴。有司设笾(豆)于糗铒前,豆于醓醢前,簠于稻前,簋于黍前。次引兵部、工部尚书奉俎诣帝神农氏神位前,北向,跪奠,先荐羊,次荐豕,各执笏,俯伏,兴。有司设羊、豕俎于肠胃肤之前,礼部、兵部、工部尚书次诣后稷氏神位前,奉奠并如上仪。乐止,俱降复位。”[16](P493-494)“奉俎”这一环节可分为两个步骤:一是由礼部、兵部、工部尚书奉俎于神农氏神位前,二是由礼部、兵部、工部尚书奉俎于后稷氏神位前。这两个步骤包含的动作和所用的时间都是大致相同的,所以在演奏时,是将原来乐歌叠唱一遍。而退文舞、进武舞这一环节同样如此,文舞的退场和武舞的进场,是同一环节中两个并列的步骤,所以也采用同一乐歌叠唱的方式。

乐歌的体裁也和仪式执行者有关,同一个典礼仪式中,不同的环节会有不同的执行者。在朝会乐歌中,皇帝举酒时用四言诗,群臣举酒时则用五言诗。通过乐歌体裁的变化,凸显君臣之别,传达出等级秩序的观念。如建隆、乾德朝会乐歌,皇帝举第一盏酒时奏《白龟》之曲:“圣德昭宣,神龟出焉。载白其色,或游于川。名符在沼,瑞应巢莲。登歌丹陛,纪异灵篇。”[1](P3245)群臣举酒则奏《正安》之曲:“户牖严丹扆,鹓鸾造紫庭。恳祈南岳寿,势拱北辰星。得士于兹盛,基邦固以宁。诚明一何至,金石与丹青。”[1](P3246-3247)又如淳化中朝会乐歌:皇帝初举酒,用《祥麟》之曲:“圣皇御寓,仁兽诞彰。在郊旅贡,游畤呈祥。星辰是禀,草木无伤。纪异信史,登歌太常。”[1](P3249)群臣初举酒毕,作《化成天下》之曲:“轩昊方同德,成康粗比肩。素风惟普畅,皇道本无偏。阴魄重轮满,阳精五色圆。要荒咸率服,卓越圣功全。”[1](P3249)皇帝举酒用典雅的四言诗,突出其地位的尊贵。

同时,一些仪式环节,通过运用乐歌体裁的变化,营造出特定的仪式氛围。如绍兴朝会乐歌:皇帝初举酒,用《瑞木成文》之曲:“厚地效珍,嘉森纪瑞。匪刻匪雕,具文见意。三登太平,允协圣治。诗雅咏歌,有光既醉。”[1](P3255)皇帝再举酒,用《沧海澄清》之曲:“百谷王,符圣治。不扬波,效殊祉。德沦渊,沧海清。应千秋,叙五行。”[1](P3255)皇帝三举酒,用《瑞粟呈祥》之曲:“至治发闻惟馨香,播厥百谷臻穰穰。农夫之庆岁其有,禾易长亩盈仓箱。时和物阜粟滋茂,嘉生骈穗来呈祥。自今以始大丰美,行旅不用赍糇粮。”[1](P3255)这三首乐歌为朝会仪式中皇帝举酒时所演唱,三首乐歌的体裁各不相同:第一首用四言,八句节奏均为:“○○|○○”,即二二式节奏;第二首用三言,八句节奏分别为:“○○|○,○○|○。○|○○,○|○○。○○|○,○○|○。○|○○,○|○○。”二一式与一二式节奏交错出现;第三首用七言,八句节奏均为:“○○|○○|○|○○”,即二二一二式。四言诗节奏均衡,庄严典雅;三言诗节短声促,轻快流丽;七言诗则像四言诗与三言诗的组合,工整中有流走之势。三首乐歌选用不同的体裁,通过节奏的变化与组合,很好地烘托出朝会典礼隆重而不失欢快的氛围。

另外,宋代祭祀典礼中的送神环节,多用骚体乐歌。宋代雅乐乐歌中有骚体17首:其中送神7首,升降6首,迎神1首,奠币1首,酌献1首,受册宝1首。另外,用到骚体句式的乐歌共59首,其中送神曲12首。骚体诗在句中或句尾加以“兮”字,往往能带来别样的艺术风味。刘勰在《文心雕龙·章句》中说:“又诗人以兮字入于句限,《楚辞》用之,字出于句外。寻兮字承句,乃语助余声。舜咏《南风》,用之久矣,而魏武弗好,岂不以无益文义耶!至于夫惟盖故者,发端之首唱;之而于以者,乃札句之旧体;乎哉矣也者,亦送末之常科。据事似闲,在用实切。巧者回运,弥缝文体,将令数句之外,得一字之助矣。外字难谬,况章句欤!”[8](P1281-1286)以为“兮”字看似无关事义,但在诗歌之中却有着重要作用。如果巧加运用,往往能起到“弥缝文体”之功效。清代黄生也说:“‘兮’,歌之曳声也,凡风雅兴多曳声于句末,如‘葛之覃兮’之类。《楚辞》多曳声于句中,……句末则其声必啴缓而悠扬,句中则其声必趋数而噍杀,此今乐古乐之别。又‘兮’字惟用之《诗》《骚》,则文无取于此,然《老子》云‘豫兮若东涉川,犹兮若畏四邻’云云,已开后世文士之习。”[17](P8)在句末加以“兮”字,往往给人以和缓悠扬之感。宋人正是看到骚体诗独特的艺术风味,所以常将之用于送神曲中。在祭祀的过程中,送神曲响起,意味着仪式的结束,所以送神曲的风格“尤舒迟和雅。”[18](卷十九)在结尾的部分,运用骚体的形式,加以“兮”字,形成咏叹的声调,给人以余音袅袅、回味无穷之感,使神秘的宗教氛围留驻人心。

为数众多的雅乐乐歌,是宋代雅乐复兴的产物。宋人向往三代礼乐之盛,却从不缺乏变通以致用的理性精神,他们所追求的是“不独学于古,必可施于今”[11](P673)、“据于古而不泥,宜于今而不陋。”[19](卷一)在这样的背景之下的雅乐乐歌创作,同样是复古而不泥于古。自文体而言,宋代雅乐乐歌有古雅的一面,但又深受当时诗词创作风气之影响,在体裁、格律上表现出种种新变。同时,雅乐乐歌又与仪式、音乐紧密相连,所以创作者们往往在文体选择上巧思独运。应该说,雅乐乐歌以其独特的艺术风味,构成了宋诗中一道引人瞩目的景观,其价值是毋庸置疑的。

[1]脱脱等.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[2]杨亿.武夷新集[M].清嘉庆刻本.宋集珍本丛刊.北京:线装书局,2004.

[3]李敦庆.汉魏六朝郊祀歌辞句式、韵式研究[J].海南大学学报,2012,(1).

[4]朱光潜.诗论[M].合肥:安徽教育出版社,1997.

[5]郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,1979.

[6]韩邦奇.苑洛志乐[M].文渊阁四库全书本.

[7]欧阳询.艺文类聚[M].上海:上海古籍出版社,1965.

[8]刘勰.詹锳义证.文心雕龙义证[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[9]周振甫.诗品译注[M].北京:中华书局,1998.

[10]赵湘.《宋颂》序[A].南阳集[M].文渊阁四库全书本.

[11]欧阳修.李逸安点校.欧阳修全集[M].北京:中华书局,2001.

[12]苏轼.坤成节集英殿宴教坊词致语口号[A].孔凡礼点校.苏轼诗集[M].北京:中华书局,1982.

[13]张邦基.墨庄漫录[M].文渊阁四库全书本.

[14]冯金伯.词苑萃编[M].唐圭璋编.词话丛编本.北京:中华书局,2005.

[15]邹祗谟.远志斋词衷[M].词话丛编本.

[16]徐松辑.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957.

[17]黄生.黄承吉合按.包点淑点校.字诂义府合按[M].北京:中华书局,1984.

[18]宋祁.《禋郊十韵》自注[A].景文集[M].文渊阁四库全书本.

[19]李复.议礼[A].潏水集[M].文渊阁四库全书本.

责任编辑 吴道勤

I207.22

A

1006-2491(2016) 01-0032-08

本文为作者承担河北省教育厅青年基金项目《韩国学界的雅乐研究》(SQ141157)、河北省社会科学基金项目《唐宋声诗在朝鲜半岛的流播研究》(HB14WX019)、教育部青年基金项目《宋代雅乐乐歌研究》(13YJC751064)项目的研究成果。

徐利华(1976-),女,河北经贸大学人文学院讲师,河北大学文学院博士后。研究方向为中国古代音乐文学。