唐代福建地区的诗僧与僧诗

2016-05-07晁成林

晁成林

(宿迁学院 中文系,江苏 宿迁 223800;南京师范大学文学院,江苏 南京 210097)

唐代福建地区的诗僧与僧诗

晁成林*

(宿迁学院 中文系,江苏 宿迁 223800;南京师范大学文学院,江苏 南京 210097)

伴随着佛教的传播,佛学文化浸染下的唐前福建地区已出现了诗僧惠标。唐代福建地区在入闽的仕宦文人和佛学之士的大力倡导下,佛教的传布很快进入了规模化的时期。佛风尽被的八闽大地不仅使当地百姓的佛学素养得到了提高,也使习谙佛典的僧侣之辈不断积淀着文学修养,终唐一世出现了51位留下诗歌作品的诗僧。这些诗僧的来源主要有三类:一是籍贯和修行之地皆为闽地的诗僧,如雪峰义存,南安人,主持福州雪峰寺;二是出生在闽地而修行于外地的诗僧,如大珠慧海禅师,建州人,为马祖道一的法嗣,修行于越州大云寺;三是域外入闽长期修行的诗僧。从内容看,闽地的僧诗主要有禅理诗、喻禅诗、生活禅诗三类。艺术上的独特风貌则表现为三点:佛理诗形象化、喻佛诗禅语化、生活禅诗审美化。

福建;唐代;诗僧;僧诗;闽文学

一

佛教在福建地区的传播始自唐前。因史料的匮乏我们无从确指佛教究竟始于何时流布八闽。然而,“寺院作为佛教活动的地域标志,其分布与变迁往往透露了佛教地域播迁的重要信息,倘若依据目前极为有限的寺院分布的相关记载,可以初步推测当时大体情况。”[1]唐前福建的寺院建设最早的记录始于西晋太康元年(280年)的侯官药山寺。一般而言,寺院的建设要滞后于当地佛教的传播和流布。因此,福建地区的佛学传布至少应早于西晋太康年间,抑或是开始于汉魏时期也未可知。

从寺院的兴建来看,唐前福建地区的佛教传播只是刚刚起步。以佛教最为兴盛的梁武帝时期为例,福建地区新建寺院最多,达30多所。然若和全国当时的2846所[2](P48)相比,则还不值得一提。然而,佛风初被的唐前福建地区却已出现了一位诗僧——释惠标。

释惠标(?-564),一作慧标、慧摽,南朝陈时栖息闽地修行的一位得道高僧,“涉猎有才思,及宝应起兵,作五言诗以送之,后竟坐是诛。”[3](P262)《先秦汉魏晋南北朝诗》存其诗8首,其中3首咏山诗,3首咏水诗,1首咏石诗,1首赠答诗。释惠标是唐前福建地区佛学广为传布之下见诸文献记载的文采颇著的诗僧。惠标的俗姓、籍贯和宣佛的详情今已无从稽考,概为陈时入闽参法的名僧。释惠标曾云游四方,到过蛾眉、天目、金华和玉笥等佛学重镇。《咏山诗》其一曰:

蛾眉信重险,天目本仙居。金华抱丹灶,玉笥蕴神书。幽人披薜荔,怨妾采蘼芜。紫岩无暮雨,何时送故夫。

释惠标的诗歌很少脱离现实的感受去悟佛,作者往往在游历与见闻中罗列那些最能进入佛家视野的景物来蓄意,以此达到清幽澹然的闲适境界。如果说诗歌的前四句是以景宣佛,后四句的描写则是在人事的抒怀中寄寓佛理。诗人在化用汉乐府民歌《上山采蘼芜》的情境的同时,既意味深长地涵括了深山之中采蘼芜女与故夫的那份无以言表的幽情,也隐略地折射出惠标诗僧一直都印藏于心的绵邈世缘。同样的情调在其《赠陈宝应》一诗中依然清晰可见:“送马犹临水,离旗稍引风。好看今夜月,当照紫微宫。”因陈宝应据闽时对自己的礼遇,释惠标在其反乱朝廷的时候倾情奉寄自己的诗歌以赠,最终兵败遭戮。释惠标留下的诗歌,是唐前闽地文学的一支奇葩,是佛学浸润福建地区带给文学上的福祗。

唐朝建立以后对佛教的发展采取了兼蓄并融的态势,封建统治者在精神和经济上的双重支持使佛教在开元时期的发展一度超越了儒道二教的规模,达到了佛教发展史上的空前阶段。唐代全国新建寺院4万多所,僧尼人数达30万之众,寺院附属的土地已有千万顷。[4]在全国重佛宣佛政策的影响下,福建地区的佛教发展也开始进入了规模化时期,福建地区唐五代的寺院新建数量大幅攀升。在长达三百年的时间里,福建新建寺院达1058所,几占全国新建佛寺的3%。

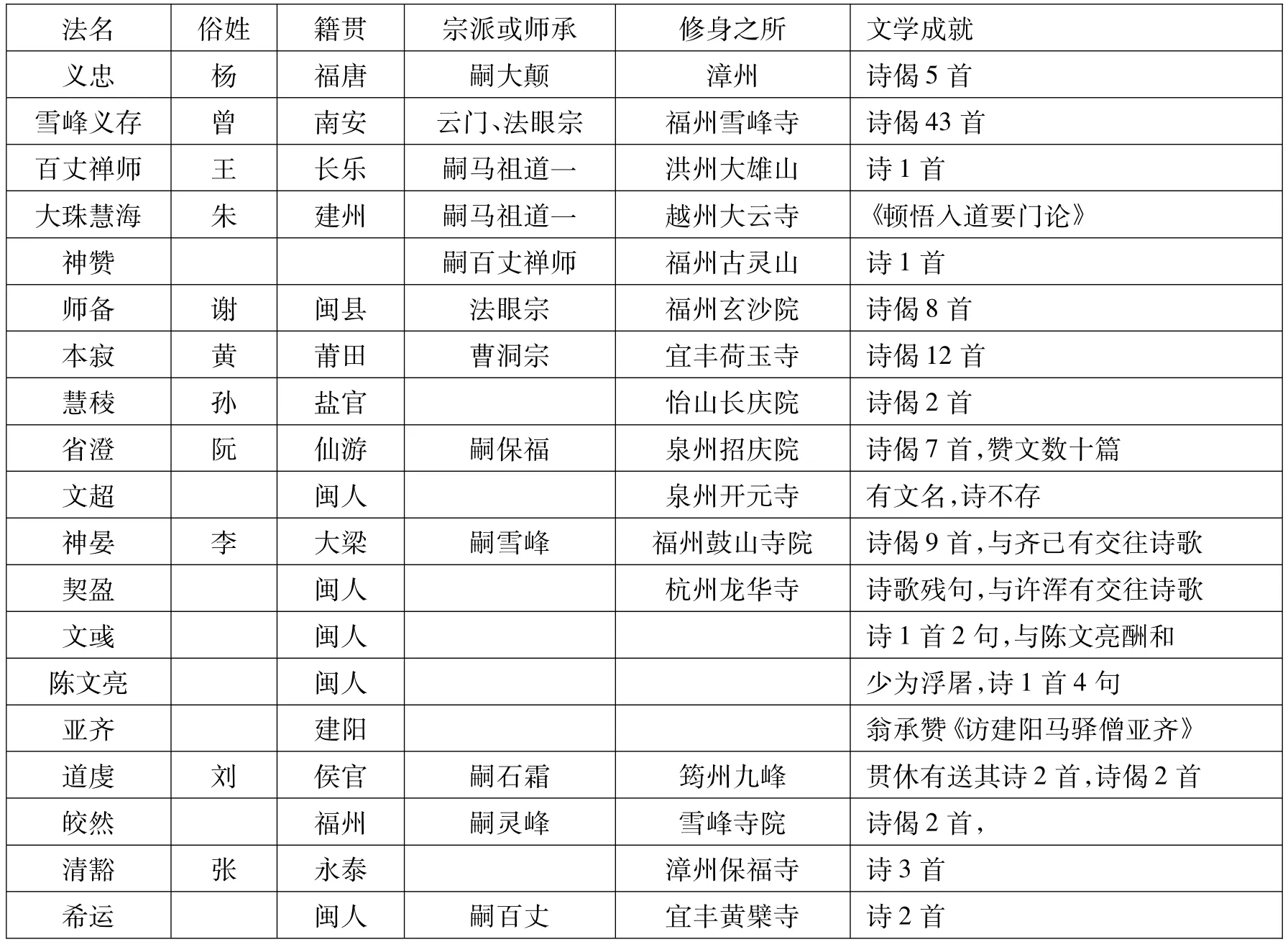

佛教在八闽大地的广为传播,不仅使福建在唐五代时期的佛学素养得以提高,也使闽地的文学在佛光烛照下熠熠生辉。作为一种文化,佛学的传播既使当地整体民众的文化素养得到加强,也使僧尼在参佛的虔诚中不断积蕴着文学修养。一些具有极高文学水平的僧众开始脱颖而出,他们以不懈的文学创作来传承着佛法的荣光与虔诚,因而唐五代时期的福建出现了大量的文学修养极高的僧徒,有些还是著名的诗僧。唐前的福建地区,佛学的传播虽然已经有近四百年的历史,然这么长的时间内,我们从文献的载记中仅知有文学创作的诗僧也只有陈朝的释惠标一人。与唐前的传播不同,福建地区在唐五代时期的佛教传播以地域广、受众多、寺院密、文化高为主要特点。许多僧人都能以极高的热情拿起文学的笔端来析解佛理、探讨人生,在文学的韵致中触及禅宗的心性,佛学与文学的合流自盛唐时开始成为了气候,而福建地区的唐代则恰好是文学生发的重要时期,这使得闽文学从诞生的时刻起就注定了文学中氤氲着佛学气。据笔者粗略地统计,唐五代时期福建地区有名的诗僧达51人。他们主要包括三大类:第一类是籍贯和修行之地皆为闽地的诗僧,如雪峰义存,南安人,主持福州雪峰寺;第二类是出生在闽地而修行于外地的诗僧,如大珠慧海禅师,建州人,为马祖道一的法嗣,修行于越州大云寺;第三类是域外入闽长期修行的诗僧,这其中还不包括那些短期来闽修法的域外诗僧。此几种的诗僧情况列表如下:

唐五代福建诗僧一览表

常雅 闽人 《全唐诗》存诗1首古灵神赞 福州大中寺 诗1首志懃 长溪 长庆大安僧 诗1首怀浚 闽县 鄂西秭归僧 上归州刺史代通状2首定诸 晋江寺院僧 诗文集《去华集》,不传光云 莆田 嗣长庆慧稜 福州报慈院 有文名,诗不存道溥 郑 福唐 嗣雪峰 诗2首慧救 莆田 嗣师备 诗2首慧忠 陈 泉州 嗣法义禅师 诗3首玄应 吴 晋江 嗣白龙道希 漳州报劬院 诗1首全奯禅师 柯 泉州 嗣宣鉴禅师 鄂州唐宁寺 诗1首师彦禅师 许 闽人 嗣全奯禅师 丹丘瑞岩 有文名,诗不存道闲禅师 陈 长溪 嗣全奯禅师 有文名,诗不存神禄 福州 嗣师彦禅师 温州瑞峰院 诗1首常察 彭 长溪 嗣道虔 凤栖山同安院 诗11首匡慧 高 福唐 嗣曹山 罗汉院 诗颂1首文炬 福州 泉州崇福院 诗2首灵祐 赵 长溪 嗣百丈 潭州沩山 诗1首无了 沉 莆田 泉州龟洋院 诗1首桂琛 李 常山 嗣师备 漳州罗汉院 有文名,诗不存粲和尚 泉州僧诗1首隐峰 邓 邵武 嗣马祖 五台山 诗1首(《五灯会元》卷三)从范 嗣全奯 福州香溪 诗1首严禪师 嗣全奯 福州圣寿院 诗1首如体 嗣义存 福州芙蓉山 诗1首定御 仙游高田院诗1首惟劲 永泰 嗣灵峰 南岳 诗4首,撰《南岳高僧传》师復 福州双峰寺 诗1句(《闽都记》卷十九)智真 柳 扬州 福州龟山 诗偈4首可勋 朱 建阳 嗣清凉文益 诗1首普闻 李 长安 嗣石霜 邵武龙湖寺 诗1首志端 福州 嗣弘 福州林阳禅寺 诗1首

唐五代时期福建地区的诗僧不仅量多而且文学修养都较高。表中所列的51位中除了陈文亮是还俗了的诗僧,余则皆为终身悟法的佛学之士。不惟如此,福建地区在唐五代时期的佛学兴盛使该地区出现了不少佛教宗师和高僧,像百丈怀海、沩山灵佑、雪峰义存、玄沙师备、曹山本寂等,福建地区一时成为国内修习禅宗的绝妙圣地。那些入闽短期参佛的僧徒,习悟的不仅是佛学的经义,他们也将闽地诗僧的文学作为与文学情趣一并带回了各自的禅宗丛林,培养了一批文采斐然的佛教中的文学之士。如嗣闽僧师备的杭州天龙寺的台州重机有诗1首,天台国清寺的师静有诗1首;嗣闽僧罗山道闲禅师的婺州金柱寺的义昭有诗1首,吉州的匡山和尚有诗2首,洪州大宁院的豫章隐微有诗1首,灌州的灵岩有诗1首;嗣闽僧雪峰义存的越州师鼎有诗3首,越州镜清院的温州道怤有诗9首,韶州光奉院的苏州文偃有诗30首;嗣闽僧希运禅师的镇州临济院的曹州义玄有诗1首;嗣闽僧沩山灵佑禅师的韶州慧寂有诗5首,杭州径山院的吴兴洪諲有诗1首,青州智闲有诗31首;嗣闽僧桂琛禅师的江州悟空院的守安有诗1首,抚州龙济院的绍修有诗6首;嗣闽僧曹山本寂禅师的襄州华严院处真有诗1首。

二

唐代以降,佛教的传布在融汇了传统的儒道思想的精髓后逐渐兴起了具有本土特色的禅宗佛学,其中尤以慧能开创的南禅宗最具声势。禅宗的悟道方式为“我心即佛”“即心即佛”到“见性成佛”的瞬间体悟,无需尘杂的媒介和手段辅助参与,因而极受僧众和习禅文人士大夫的推崇。借助诗歌的形式来参禅悟道逐渐成为了知识分子习禅的风尚,一时间禅诗盛行。福建地区的唐五代时期名僧云集,是禅宗的圣地,僧人与文人的禅诗创作也异常活跃。《全唐诗》辑录诗僧共115人,僧诗2800多首,福建地区就有诗僧51人,诗偈颂就达149首,这还不算那些存世的诗偈残句。这种禅味旷缈的诗歌意境也共同构成了闽地文学生发阶段的域性特质。

唐五代福建诗僧的禅诗创作不仅是以诗偈的形式来寓寄佛理、衍推禅意,更是佛学之士连纳禅境和诗境的契发点。生活态度上的静逸空隽和禅学信仰上的似有实无的美学境界本身具有一同的感官体验,因而,这种禅意倏忽的诗歌创作也深得文人雅士的青睐。唐代福建地区无论是邑籍的还是入闽的文人都曾和诗僧一起创造了大量的禅诗,为唐代闽文学的发生积淀了佛学的气息。若从内容来看,闽地的禅诗主要表现为三类:一是禅理诗;二是喻禅诗;三是生活禅诗。对于不同的创作主题来看,诗僧的禅诗创作则主要集中在前两类,而文人雅士的创作禅诗则大体以后两类为主。即便是文人居士和诗僧们都会创作的喻佛类禅诗中,其关注的意象和表现的主旨也是不尽相同的,然而有一点是基本一致的,那就是在禅诗的意境中,文人的居士化和僧侣的文人化极为相近。

闽地诗僧的禅理诗是指那些通过偈颂等形式来直接阐述教义的说理诗,从功能上来说又分为示法诗、开司诗、倾古诗等。需要指出的是,唐五代时期福建地区的诗僧创作的禅理诗都不是禅宗要义的生硬俗白,而是流淌着空灵的审美情境的诗意挥洒。兹录几首闽地诗僧的禅理诗如下:

见闻知觉本非因,当体虚玄觉妄真。

见相不生痴爱业,洞然全是释迦身。

义忠《偈》之一

心镜明,鉴无碍,廓然莹彻周沙界。

万像森罗影现中,一性圆光非内外。

义存《偈》,见《宗镜录》卷十

昔年曾许郁多罗,直至如今未动梭。

此日且随云水去,谁能待得鸭成鹅。

义存《辞曾氏》

三棒愚痴不思议,浩浩溶溶自打之。

行来目前明明道,七颠八倒是汝机。

师备《偈》

大道分明绝点尘,何须长坐始相亲。

遇缘傥解无非是,处愦那能有故新。

散诞肯齐支遁侣,逍遥曷与慧休邻。

或游泉石或闤闠,可谓烟霞物外人。

省澄《示执坐禅者颂》

浊者自浊清者清,菩提烦恼等空平。

谁言卞璧无人鉴,我道骊珠到处晶。

万法泯时全体现,三乘分处假安名。

丈夫皆有冲天志,不向如来行处行。

常察《尘异》

我逃世难来出家,宗师指示箇歇处。

住山聚众三十年,寻常不欲轻分付。

今日分明说似君,我敛目时齐听取。

普闻《临示寂声钟集众说偈》,见《五灯会元》卷六

心本绝尘何用洗,身中无病岂求医。

欲知是佛非身处,明鉴高悬未照时。

智真《偈》

上引八首禅理诗中,无一不体现出闽地禅理诗特有的审美境界。义忠大师的诗偈以人的知觉和外在生相为说理的玄机,透过表象直达肌理,宣悟禅理的无处不在,诗意和禅机在这里冥相遒吻。义存大师的诗偈意在隐悟参禅者的心智需保持明镜与浏亮,这样才能使佛性通达内里,实现悟道的飞跃。其另一首《辞曾氏》用“郁多罗”来指代自己早年一直想要找寻的本心,然而原本自己一直拘泥于佛教的文字思索中并没有能够实现,倒是通过在现实生活中来寻求本心而达到“明心见性”的悟法之道与本心愈来愈近,于是,“谁能待得鸭成鹅”的激切人生成为大师的心得禅语。师备禅师的诗偈以棒打愚痴来启谕受禅者的修行提供一个自我摒除欲念和自我完善的顿悟之法。省澄禅师的《示执坐禅者颂》则是从修佛的态度入手,指出参禅者必须以超然世外的心态来面对每天生活中所遇到的真实与幻想,在意念的指引下,一切都可以是直达佛心,而不再纠结于“故”与“新”、“逍遥”与“散诞”、“泉石”和“闤闠”等现实物象,皆可成为持法的“烟霞物外人”。常察禅师的诗偈《尘异》从修佛者的志向上大加启迪,每个人都不必拘泥于佛祖,只要能到达真心的彼岸,如何修行和走什么样的路是每个人自己的事情。只有这样,佛法的无边和博大才能在变通中不断地传承下去,历时的不同宗派的出现才能将佛学的光辉普照下去。因而,习禅者“要锻炼鱼跃鸢飞的本领,自我作祖,不必专循如来老路,此精神实与禅林老宿默然心会,枹鼓交应。”[5]

和其他诗僧的偈颂不同,半路出家的唐宗室子弟普闻的《临示寂声钟集众说偈》在表达对禅理的诠释时则是以自己亲身的体验入佛,在否定自身的亲缘后才能真正达到佛性的皈依。智真禅师的《偈》诗对禅悟的高妙给出了极为形象的隐喻。只要将内心的修炼达到自我的标准,即使不洗身体依然绝尘,不求医依然无病,这是佛性的光辉普照万物带来的透悟。

喻佛诗在佛教盛行的唐五代时期是极为发达的,这不仅指此类诗歌的数量庞大而言,就是实地参与的作者群体也包罗万象,如参佛的僧侣和尼姑,崇佛的文人居士和达官贵人等。喻佛诗是一种借助外在的物象或可感的事物来参透禅意的诗歌形式,僧侣和文人都可以成为此类诗的参与者。和禅理诗不同,喻佛诗多为以意境取胜的超妙诗什。选录几首福建诗僧的喻佛诗如下:

奇哉一灵叟,那顿许吺吺。

风起引箜篌,迷子争头凑。

设使总不是,虾蟆张大口。

开口不开口,终是犯灵叟。

欲识个中意,南星真北斗。

师备《颂》

我暂作鱼鼓,悬头为众苦。

师僧吃茶饭,拈槌打我肚。

身虽披鳞甲,心中一物无。

鸬鹚横溪望,我誓不入湖。

义存《咏鱼鼓》之一

可怜鱼鼓子,天生从地养。

粥饭不能飧,空肚作声响。

时时惊僧睡,懒者烦恼长。

住持闹喧喧,不如打游漾。

义存《咏鱼鼓》之二

肃肃秋风送暮钟,江门束鹿傍苍松。

野人不与朝家事,早晚焚香拜九重。

本寂《题壁》,见《莆风清籁集》卷四八

今年田不熟,来年种有期。

爱他年少父,须得白头儿。

本寂《颂》,见《祖堂集》卷二十

白道从兹速改张,休来显现作妖祥。

定祛邪行归真见,必得超凡入圣乡。

神晏《题所居屋壁》,见《五灯会元》卷七

此处所引六首闽地诗僧的喻佛诗,从僧禅生活的各个方面来进行喻禅,各具其妙。师备禅师的《颂》设以一奇异之老叟对待催生人之情形的物什应有的悟佛态度给予了阐明,将人参禅入定的关照和心极神劳的沉思相互嫁接起来,以此“欲识个中意”。义存大师的两首《咏鱼鼓》则以诙谐幽默的情调在调侃佛家法器“鱼鼓”的基础上,将佛禅之士在每天面对的凡经俗务的机趣以“鱼鼓”警策大众的形式展现出来,告诫修佛者要具有必备的盈忍之心,此法喻禅别有心裁。本寂禅师的《题壁》诗偈则超然了禅悟的境界,“心之所游履攀援者谓之境”[6](P304)。作者描绘了一幅专注向佛而不膺实务的山水丹青。画卷中,秋瑟漫天的时节里传来了晚钟的轰鸣,佛寺庭院中的苍松瞩目远方,早晚一律的焚香叩拜早已熟稔了悟禅的清寂,远来的朝堂之事和这里终不相及。其另一首《颂》则以“种田不熟以待来年”和“爱他年少父,须得白头儿”的尘事来诏谕佛学上的因与果的相连,在熟知一切因缘际会的把持中度化自己的内心,终求超功利和超思虑的直觉思维显现。神晏大师的《题所居屋壁》诗偈的得来是设以一段奇异的经历来成就其与佛学的机缘。《景德传灯录》卷第十八载:“神晏,大梁人也,姓李氏。幼恶荤膻乐闻钟梵,年十二时有白气数道腾于所居屋壁。师即挥毫书其壁曰:‘白道从兹速改张,休来显现作妖祥。定祛邪行归真见,必得超凡入圣乡。’题罢气即随灭。”此处的“白气数道”意指悟佛前行中必须要越过的内心之坎,只有定力凝神才能摒除欲念的干扰,达到“归真见”和“入圣乡”的至境。

生活禅诗是指修佛的僧侣和文人居士以凡人的心态来描摹自己已经被禅化了的生活体验,在撷取禅性的机趣同时,也带给了诗坛一缕缕的清新和芬芳。因而生活禅诗所展示出来的既有悠远和缥缈的诗意,也有空灵和清隽的禅境,这样的审美意境在整个的禅诗创作中实属不可多得的上乘佳作。闽地唐五代时期的僧侣生活禅诗,其创作的内容颇为广杂,涵及禅房的内外。如描写寺院之外的清幽生活之境的禅诗:

早朝放牛承露草,直至日昼干饱好。

牛饱更无思食念,牛儿无事唱牛歌。

义存《放牛》

青山无适莫,四畔无来路。

安居不到处,出身终有余。

义存《游檉洋》

世人休说行路难,鸟道羊肠咫尺间。

珍重苎溪溪畔水,汝归沧海我归山。

清豁《过三岭苎溪》,见《古今图书集成·职方典》一○五二《泉州府部》

义存大师的两首生活禅诗是以俗家生活的场景和物象为启智透道的路径,写来情趣盎然。《放牛》诗偈设一牧牛自得的悠闲之状来吐露放牧者和牛儿都各得其所的怡然心态。《游檉洋》诗偈则以记游的形式娓娓道出了青山和四畔的“无适”未必就是达到至理世界的因坎,只有心安才有可能悟出佛性。而清豁的《过三岭苎溪》的诗偈也是一首借记游来融汇禅理的生活禅诗。全诗以行路难与不难来设例,意谓难易之觉其实是在人的内心,你若视其难则难,视其易则易,直如“鸟道羊肠咫尺间”而已。因此,熟谙佛性之相对因转的规律,才能使万物各自有所皈依。

唐五代时期的福建地区的禅诗,无论作者是僧侣还是文人居士,其呈现出的特有的艺术品质都足以和闽地出现的其他的文人诗歌相媲美。值得一提的是,福建禅诗的独特艺术魅力不仅使其已成为了闽地唐五代时期诗歌风貌中的一种元素,也使闽地的文学浸润了佛学的义理和玄静。从艺术成就上来看,闽地的禅诗主要体现在三个方面:

一是佛理诗形象化。佛门子弟与向佛之士往往以研修佛理为精务,他们常常用偈颂的诗歌形式来述及佛理,且在形象化的述事中点明佛理。如清豁禅师的《归山吟寄友》一诗:

聚如浮沫散如云,聚不相将散不分。

入郭当时君是我,归山今日我非君。

入世与出世的纠结是悟佛修行者必须面对的一个清静的心态问题,许多执着于禅界的僧侣们也不一定就能很好地度过这一关。本诗中清豁禅师以曾经和自己一起度修的佛学好友的“入郭”离去为由阐析了这一心态抉择的重要。人生的聚散原本都是如“浮沫”般的不经意,聚时未必一定心相随,散时也未必一定不会有心相属。诗人由此切入,以自己的沾染世俗而扰乱了心境作比,抒写返回深山续修而达到物我相忘的境界。

二是喻佛诗禅语化。南禅宗一派的修佛立旨即在顿悟,将生活与禅紧密相连,重在心诚悟佛,生活中的禅心无处不在。诗僧创作的诗偈多以禅语设喻,以期在生活中撷取和提炼那些最能展现佛学机趣的语言形式。如慧稜禅师的《口占一颂》:

万象之中独露身,惟人自肯乃相亲。

昔时谬向途中觅,今日看来火里冰。

早年出家苏州通玄寺的闽僧慧稜,后遵学于雪峰处参禅,历二十年坐破七个蒲团后终成大师。此首诗偈即为慧稜开悟后的生平作结之作。诗中剖析自己早年的参佛之法只注重求外,而不注重内省,因此这种错误的悟佛之径直接导致的结果就是如取“火里冰”那样的虚妄,终不得法。全诗虽然看似是在轻描淡写地述说自己前半生的悟佛经历,然而诸如“万象”“自肯”“火里冰”等佛学禅语的融入,其喻佛之意十分显明。

三是生活禅诗审美化。佛学的修行之士,其生活的天地里也不只有木鱼、禅房和佛经,他们也会在修行之地经意或不经意之间往往系连着凡俗的生活点滴。因而他们的诗歌中总免不了也会出现一些世俗的声音和物象,不同的是,他们将禅性的机趣很好地汇注于对现实世界审美意蕴的追求上,生活的禅诗亦显得高度的审美化倾向。如本寂禅师的《辞南平钟王召》:

摧残枯木倚寒林,几度逢春不变心。

樵客见之犹不采,郢人何事苦搜寻?

此为本寂禅师辞谢南平钟王延请而写的一首诗偈。诗中前两句以摧残的枯木自比,谓指自己已无多少价值,而只愿蛰居寒林,哪怕历经多次的春季也丝毫改变不了自己甘愿枯寂独陌的本心。承蒙郡王的抬爱,可是眼下的我实为一块连樵夫都不屑的枯木,而您又何必费心劳神地加以惦记呢。字里行间,诗人洁身自好、淡泊名利的高尚节操瞬间汩汩涌出。

[1]林拓.福建早期宗教信仰的地域形态[J].宗教学研究,2004(2).

[2]邱明洲.中国佛教史略[M].成都:四川省社会科学院出版社,1986.

[3][唐]姚思廉.陈书·虞寄传[M].北京:中华书局,1972.

[4]谭家健.中国文化史概要[M].北京:高等教育出版社,1988.

[5]林伯谦.北传佛教与素食文化[J].东吴中文学报,1998(4).

[6]华日精.晚晴楼诗稿诗话[M].北京:作家出版社,2005.

责任编辑 吴道勤

I207.22

A

1006-2491(2016) 01-0022-06

江苏省2014年度高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象资助项目。

晁成林(1972-),男,江苏宿迁人,南京师范大学博士后,宿迁学院中文系副教授。研究方向为先秦汉魏晋南北朝文学。