先秦汉语时间介词系统的构成特征

2016-04-25魏金光

魏金光

先秦汉语时间介词系统的构成特征

魏金光

摘要:先秦汉语时间介词系统有19个成员,它们在功能上形成了时间所在、时间所至和时间所从3个语义子系统。在先秦时间介词系统中,“主标介词”仅有5个且复现频次高;历时沿用的时间介词很少,仅有4个,大多都消失或被更替了;不同时期还不断产生了新的时间介词。

关键词:先秦汉语;时间介词;语义系统

Hagège[1]260把介词的语义功能归为3大“语义域”:“核心域”“时空域”和“关系概念域”。就多数语言来讲,标记“核心域”(如施事、受事、与事等)的介词很少①,而标记“时空域”(如所在、所从和所至等)和“关系概念域”(如工具、凭借、因由等)的介词最丰富。

对先秦汉语介词的研究成果很丰富,多为专书或专题介词研究。目前对汉语介词进行系统性研究的文章或专著不多见,整个汉语介词系统的更替情况不甚明晰。笔者把标引“时间域”的介词称为“时间介词”,按照殷商、西周、春秋和战国四个时间段整理了先秦时间介词的成员系统,总结分析了其语义系统(所在、所从和所至)的演替概况。

一、殷商时期的时间介词

殷商时期(约前1600年—前1046年)是汉语介词及其系统的始源期,几个核心介词在这时形成并沿用。甲骨卜辞到底有多少个介词,学界分歧很大,判定不一。根据管燮初[2]48、沈培[3]126、向熹[4]13和张玉金[5]65等人的研究,整理出11个殷商时间介词:在、于、自、至、至于、戠、卒、夘、及、即、由。

(一)时间所在

表示时间所在的共有4个介词:“在”、“于”、“及”和“即”。

根据张玉金[5]65的研究,“在”比“于”更常见,在引介时间所在这一功能上属“主标介词”,其他3个介词相对少见,在成员系统的功能上处于“次标介词”地位。例如:

(1)癸酉王卜,贞:旬亡祸。在十月彡上甲?(屯777)

(2)贞:于庚申出,于敦?勿于庚申出?(合7 492)

(3)戊子卜,殼贞:帝及四月令雨?(合14 138)

(4)□亥卜:父甲□岁,即祖丁岁。弜即祖丁岁。(合2 294)

从词义的虚化程度看,这4个“时间介词”的词汇意义滞留程度很深,分别表达了“赶在某时”“就在某时”“在某时之前”和“在某时之后”这样的具体时间意义。

(二)时间所从

这一语义子系统只有“自”和“由”。例如:

(1)壬子卜,争贞:自今日我杀胄?(合6 834正)

(2)庚子步,方至自今五日?(合20 481)

(3)乙酉卜,争贞:麋告曰:方由今春凡(犯),受有祐。(合4 597)

(三)时间所至

该语义子系统共有6个介词:于、至、至于、戠、卒。例如:

(1)庚申卜:王其省戈田于辛,屯日亡灾?(屯南1 013)

(2)丁巳卜,于木月酒宜?(合32 216)

(3)中日至昃不雨?(屯42)

(4)贞:至于午先来?(合419反)

(6)于翌日旦大雨?卒伐有大雨?(合41 308)

(7)戍兴伐夘方食?于方既食戍乃伐,杀?(合28 000)

从频次看,“于”常见,属“主标介词”,“至”“至于”“戠”“卒”和“夘”不常见,属“次标介词”。

在位置上,“于+NP”既可以作状语,又可以作补语,而“至/至于+NP”只能作状语。“次标介词”和管界成分均处于状语位置,并且管界成分很有限,多是谓词性成分,属“限域性介词”,它们的存活能力差,后来大多消失了。

此外,还有表示时间“起始—终至”的时间关系概念,这类介词有“自……至于……”和“自……至……”。例如:

(1)辛酉卜:自今五日至乙丑雨?(合,20 919)

(2)贞:自今至于庚戌不其雨?(合,5 111)

二、西周时期的时间介词

西周时期(前1046年—前771年)时间跨度不大。笔者主要根据学界已有的成果,整理了金文材料和《尚书·周书》部分篇章②的时间介词。根据梁华荣[6]33、张玉金[7]130、武振玉[8]155和钱宗武[9]178等人的研究,西周时期标记“时间域”的介词只有3个:“自”、“在”、“至于”,而且它们的复现频次很低。

(一)时间所在

这一语义子系统只有1个“在”字。

金文未见。《尚书·周书》12篇仅9见。其管界成分限于“昔”和“今”或“后”,是典型的“限域性介词”。例如:

(1)在今后嗣王,诞罔显于天。(《周书·多士》)

(2)在昔上帝割申劝宁王之德。(《周书·君奭》)

(二)时间所从

这一语义子系统也只有1个“自”字。例如:

(1)其自今日,孙孙子子毋敢忘伯休。(《县妃簋》)

(2)自时厥后,亦罔或克寿。(《周书·无逸》)

其管界成分也仅限于时间名词“今”或代词“时”,也属“限域介词”。

(三)时间所至

西周的金文没有时间所至子语义系统。《尚书·周书》12篇只有1个“至于”。例如:

故我至于今,克受殷之命。(《周书·酒诰》)

西周的时间介词数量不仅有限,而且功能弱,频次很低,具有“限域介词”的典型特征。

殷商的时间介词为什么在西周少见或得以继承呢?黄伟嘉[10]71认为,这与西周的金文表达时间的“隹……年(在)……月……”句式有关。

三、春秋时期的时间介词

春秋时期的(前770年—前476年)时间跨度也不大。笔者借助学界关于《左传》介词的研究成果[11]500,再考察《仪礼》《春秋经》和《论语》这三部文献,整理出春秋时期的时间介词共12个:“于”、“於”、“从”、“自”、“由”、“以”、“逮”、“当”、“比”、“及”、“在”、“至”。

(一)时间所在

这一语义子系统有5个时间介词:“于”、“於”、“以”、“当”、“在”。

1.于

“于”共有5见:《左传》3、《春秋经》2、《论语》和《仪礼》未见。例如:

(1)会于夷仪之岁,齐人城头卜。(《左传·襄公二十五年》)

(2)夏,公会郑伯于时来。(《春秋经·隐公十一年》)

2.於

“於”共有31见:《左传》27、《论语》3、《仪礼》1、《春秋》经文不见。例如:

(1)故春搜、夏苗、秋狝、冬狩,皆於农隙以讲事也。(《左传·隐公传五年》)

(2)於郑子国之来聘也,四月,晏弱城东阳而遂围莱。(《左传·襄公六年》)

(3)子於是日哭,则不歌。(《论语·述而》)

(4)明日,宾拜礼於朝。(《仪礼·聘礼》)

3.以

“於”仅《左传》有21见。例如:

(1)鲁将以十月上辛有事于上帝、先王,季辛而毕。(《左传·哀公十三年》)

(2)晋穆侯之夫人姜氏以条之役生大子,命之曰仇。(《左传·桓公二年》)

4.当

“当”共有9见:《左传》8、《论语》1、《仪礼》和《春秋》经文未见。例如:

(1)当暑,袗絺绤,必表而出之。(《论语·乡党》)

(2)当夏四月,是谓孟夏。(《左传·昭公十七年》)

5.在

“在”在春秋时不常见。例如:

在定王六年,秦人降妖。(《左传·昭公二十六年》)

这5个介词的频次都不高,“於”和“以”相对常见。“于”在殷商和西周时期引介时间很常见,至春秋时期萎缩。“於”“以”和“当”为时间所在子系统的新生介词。“在”属殷商层次,西周时期沿用,春秋时期偶见。

(二)时间所至

这一语义子系统共有6个:“于”、“於”、“逮”、“比”、“及”、“至于”。

1.于

“于”共有12见:《左传》9、《春秋经》1、《论语》2,《仪礼》未见。例如:

(1)自日中以争,至于昏,晋人许之。(《左传·昭公十三年》)

(2)伯夷叔齐饿于首阳之下,民到于今称之。(《论语·季氏》)

2.於

“於”在《左传》中有29见,其他3种文献未统计。例如:

子相晋国,以为盟主,於今七年矣。(《左传·昭公元年》)

3.逮

《左传》有3见,《仪礼》《论语》和《春秋经》均未见。例如:

(1)逮夜,至于齐,国人知之。(《左传·哀公六年》)

(2)逮吴之未定,君其取分焉。(《左传·定公四年》)

4.比

“比”共有10见:《左传》7、《论语》2、《仪礼》1。例如:

(1)比及三年,可使有勇,且知方也。(《论语·先进》)

(2)比葬,又有宠。(《左传·昭公十年》)

(3)比其复也,君无乃勤。(左传·哀公二十一年)

5.及

“及”在《左传》中有93见,《论语》和《仪礼》各4见,《春秋经》不见。例如:

(1)及辅氏之役,颗见老人结草以亢杜回。(《左传·宣公十五年》)

(2)及惠王即位,取蒍国之圃以为囿。(《左传·庄公十九年》)

6.至于/於

“至于/於”仅少见于《左传》。例如:

(1)齐桓公城谷而寘管仲焉,至于今赖之。(《左传·昭公十一年》)

(2)至于文子、武子,世增其业,不废旧绩。(《左传·昭公三十二年》)

“及”在甲骨卜辞已现端倪,但西周时期不见有,春秋时期又复现且多见。

“于”和“至(于)”在殷商卜辞已有这一功能,属于传承介词。“於”“逮”和“比”是春秋时期的新生介词。“于”和“於”属于纯介词,而“逮”“比”和“及”相对较实。

(三)时间所从

这一语义子系统共有3个介词:“自”、“从”、“由”。

1.自

“自”共有46见:《左传》41、《论语》2、《春秋经》3,《仪礼》未见。例如:

(1)今自王叔之相也,政以贿成,而刑放于宠。(《左传·襄公十年》:983)

(2)自十有二月不雨,至于秋七月。(《春秋经·文公二年》)

2.从

“从”仅《左传》有1见。例如:

恃险与马,不可以为固也,从古以然。(《左传·昭公四年》)

3.由

“由”仅《左传》有3见。例如:

郑伯由是始恶于王。(《左传·庄公二十一年》)

“自”相对多见,殷商就已存在,西周和春秋时期继续沿用,属于传承介词。据沈培[3]155、张玉金[5]65研究,“由”在殷商时期具有引介时间从始的功能,但西周不见有,春秋时复活可见。“从”引介时间的功能是春秋时期新产生的,属新生介词。

四、战国时期的时间介词

战国时期(前475年—前221年)时间跨度较短。战国文献典籍丰富,研究成果也丰硕,多见专书研究,但介词认定分歧很大。依据10部文献③(《礼记》《孟子》《晏子春秋》《谷梁传》《公羊传》《荀子》《吕氏春秋》《庄子》《韩非子》和《战国策》)考察战国时期的时间介词。

战国时期的时间介词有12个:“于”、“於”、“以”、“乎”、“从”、“自”、“由”、“当”、“比”、“及”、“在”、“至于”/“於”。

(一)时间所在

这一语义子系统有5个时间介词:“于”、“於”、“以”、“当”、“乎”。

“于”几乎消亡,被“於”所取代。“於”“以”和“当”是春秋时的新生介词,战国时沿用且多见。“乎”是战国时期的新生介词,但少见。

1.于/於

在10部文献中,“于”仅有1见,“於”有120多见。例如:

(1)其言于柬方何?见於旦也。(《公羊传·哀公十三年》)

(2)於夕为期,朝服。(《礼记·杂记下》)

(3)色与马取於今之世,士何必待古哉?(《战国策·卷十一齐四》)

2.以

“以”有80见。例如:

(1)我以六月上甲,始庀牲。(《谷梁传·哀公元年》)

(2)遂行,日行百里,不以夜行。(《礼记·奔丧》)

“以”具有衍生性介词的典型特征,没有语法化源义基础,生命力不强,后代消失不见。

3.乎

“乎”有17见,属低频非常用介词。例如:

(1)吾生乎乱世,而无道之人再来漫我以其辱行。(《庄子·让王》)

(2)不隐乎天下,名垂乎后世。(《荀子·王霸》)

4.当

“当”仅有引介时间所在的功能,共有94见。例如:

(1)当此之时,殷衰而复兴,礼废而复起,故善之。(《礼记·丧服四制》)

(2)景公令兵抟治,当腊冰月之间而寒,民多冻馁,而功不成。(《晏子春秋》)

(二)时间所从

这一语义子系统有3个时间介词:自、从、由。

1.自

“自”从殷商起就一直沿用,生命力强。战国时有118见,不同文献均有分布。例如:

(1)患之起,必自此始也。(《公羊传·僖公二六年》)

(2)郊自正月至于三月,郊之时也。(《谷梁传·哀公元年》)

2.由

“由”在殷商时已有,西周不见,春秋时《左传》有6见,战国时《礼记》有6见、《孟子》有7见、《荀子》有1见,其他文献不见。例如:

由汤至于武丁,贤圣之君六七作。(《孟子·公孙丑上》)

3.从

春秋战国时“从”几乎不引介时间,仅《战国策》有2见。例如:

今大国之地半天下,有二垂,此从生民以来,万乘之地未尝有也。(《战国策·卷六·秦四》)

(三)空间所至

这一语义子系统共有6个:“比”、“及”、“至”“于”/“於”、“乎”、“迨”(遝)、“终”。

“及”初见于殷商卜辞,但不见于西周,春秋战国时多见;“比、至于/於、迨(遝)”属春秋时的介词,战国时偶见;“终”是战国时的新生介词。

1.及

“及”只引介时间所至,共有145见。例如:

(1)及晏子卒,公出,背而泣曰……(《晏子春秋·第十八》)

(2)及日中,又至,亦如之。(《礼记·文王世子》)

(3)及楚王之未入也,三晋相亲相坚……(《战国策·卷十八赵一》)

2.比

“比”也只引介时间所至,仅有17见。例如:

(1)君于卿大夫,比葬不食肉,比卒哭不举乐。(《礼记·杂记下》)

(2)比其反也,非彼死则臣必死矣,是故哭。(《吕氏春秋·先识览·悔过》)

3.至(于/於)

“至”引介时间所至,仅有29见。例如:

(1)亡国至亡而后知亡,至死而后知死。(《荀子·强国》)

(2)……朴鄙之心至今未去。(《庄子·渔父》)

(3)至韩之取郑也,果从成皋始。(《战国策·卷二十六韩一》)

(4)至于今,既毕献,斯扬觯,谓之杜举。(《礼记·檀弓下》)

4.乎

“乎”在战国时偶见。例如:

(1)遂逮乎火而死。(《谷梁传·襄公三十年》)

(2)骥骜绿耳背日而西走,至乎夕,则日在其前矣。(《吕氏春秋·似顺论·别类》)

5.迨(遝)

“遝”仅在《墨子》中有6见。“迨”在《公羊传》中有4见,《孟子》和《荀子》各有1见。例如:

请迨其未毕陈而击之。(《公羊传·僖公传二十二》)

总之,整个先秦的“时间域”介词共有19个:“在”、“于”、“自”、“至”、“至于”、“戠”、“卒”、“夘”、“及”、“即”、“由”、“於”、“从”、“以”、“逮”、“当”、“比”、“乎”、“至於”。其中,“于”、“自”和“及”复现频次较高,属“高频介词”,其他时间介词多属“低频介词”。

从更替看,殷商时的介词有11个(在、于、自、至、至于、戠、卒、夘、及、即、由),西周时仅见3个殷商介词;而春秋时有5个殷商介词(于、自、由、在、至)得以沿用,同时新生了7个介词(於、从、以、逮、当、比、及);战国时沿用了11个春秋介词,仅消失了1个(逮),同时新生了1个(乎)。历时沿用下来的介词仅有4个(于、自、在、及)。

五、先秦时间介词的系统演替概况

先秦“时间域”的介词成员虽多,但“主标介词”仅有5个:“在”、“於”、“于”、“自”、“及”,其他“次标介词”频次极低,后来多消失了。

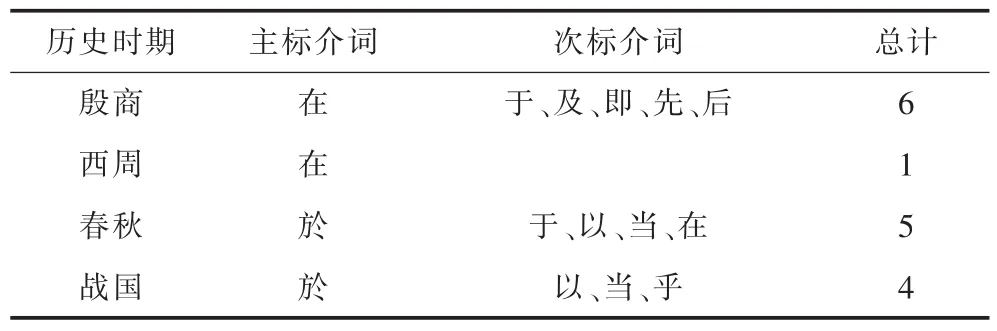

(一)所在子系统

所在语义子系统的介词成员有10个,有沿用和更替现象(如表1所示)。

据张玉金研究[3]65,殷商时“在”比“于”和“即”常见,但春秋战国时的“於”替换了殷商、西周的“在”成为“主标介词”。

“于”虽古老,但始终未占据优势,在引介时间的功能上,“于”的虚化程度比“在”深,但频次低于“在”。

“当”的频次虽较高,但带有语气副词的性质,表“就在”义,有强调或凸显时间信息的作用,且位置固定,几乎都在句首位置。

表1 先秦时期的时间所在子系统成员

“以”和“乎”引介时间所在属语义功能泛化现象,“以”从引介凭借中衍生出来,“乎”可能由引介空间所在投射而来,但二者都因功能的衍生性影响,复现频次虽相对较高,但仍未占据优势。

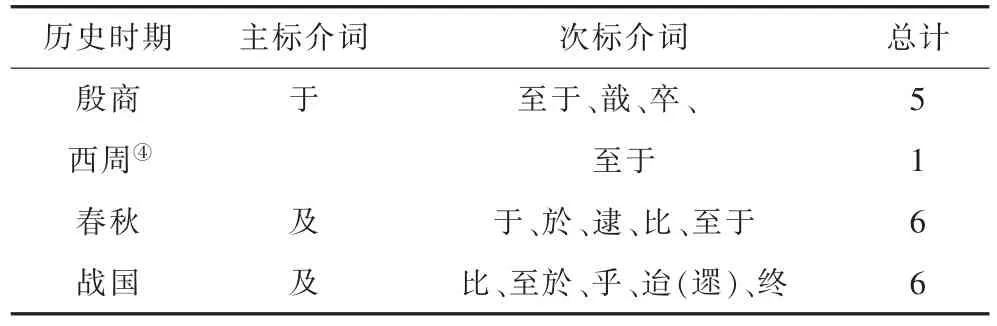

(二)所至子系统

所至语义子系统的介词成员有9个,内部更替快(如表2所示)。

表2 先秦时期的时间所至子系统成员

殷商时期的成员除了“于”外,其他的介词化程度都不高,且词义滞留程度深。

西周时期的金文没有时间所至语义子系统,《尚书·周书》12篇仅见1个“至于”。

春秋战国时期,时间所至语义子系统重新构建起来,有8个成员:于、於、逮、比、及、至于/於、乎。其中,“及”相对多见,属“主标介词”;其他不常见,属“次标介词”。

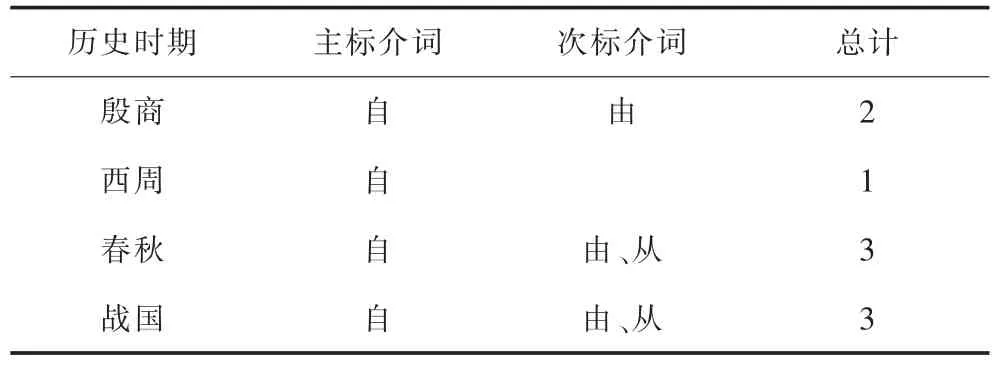

(三)所从子系统

先秦时期这一语义子系统的成员极为稳定,仅有3个(自、由、从),且至今几乎无变化(如表3所示)。

表3 先秦时期的时间所从子系统成员

“自”作为主标介词一直沿用,生命力强。“由”在殷商时期已有引介时间所从,春秋战国时复现频次不高。春秋战国时“从”几乎不引介时间,仅《战国策》有2见。

六、结语

先秦“时间域“的介词成员非常多,但很多生命力不强,后来多消失了。

“时间域”是由“空间域”“隐喻”投射而来。Lakoff认为,源域概念可系统地投射到“目标域“,这对于“时间域”各子系统的“主标介词”来讲是成立的,并且与“空间域”的“主标介词”成系统地对应,如“在”“自”和“于”[12]。但是,对于“次标介词”而言,源域概念向“目标域“投射的“系统不变原则”就成了例外。

注释:

①据Hagèg[1]273调查,在核心域用格缀标记“核心参与角色”要多于用介词标记;没有用格缀的语言来标记核心域时,就用语序来标记,如英语、汉语、罗马语系等。

②《尚书》材料异质性强,但《尚书·周书》16篇可看作是西周的材料。张玉金[5]:6分析了各家有关《尚书》的断代,选取了《周书》12篇材料:大诰、康诰、酒诰、召诰、洛诰、多士、无逸、君奭、多方、立政、顾命(含康王之诰、费誓、吕刑)。

③梳理战国时期的介词时未统计《墨子》和《管子》中的介词频次,留待后补。

④由于缺乏详尽的研究,西周时期的“主标介词”暂时不好确定,在此空缺。

参考文献:

[1]CLAUDEHagège.Adpositions[M].Cambridge:Oxford University Press,2010.

[2]管燮初.殷墟甲骨刻辞的语法研究[M].北京:中国科学院,1953.

[3]沈培.殷墟甲骨卜辞语序研究[M].台北:文津出版社,1992.

[4]向熹.简明汉语史:上[M].北京:高等教育出版社,1993.

[5]张玉金.甲骨文语法学[M].上海:学林出版社,2001.

[6]梁华荣.西周金文虚词研究[D].成都:四川大学博士学位论文,2005.

[7]张玉金.西周汉语语法研究[M].北京:商务印书馆,2004.

[8]武振玉.西周金文词类研究(虚词篇)[D].长春:吉林大学博士学位论文,2006.

[9]钱宗武.今文《尚书》语法研究[M].北京:商务印书馆,2004.

[10]黄伟嘉.甲金文中“在、于、自、从”四字介词用法的发展变化及其相互关系[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),1987(1).

[11]赵大明.《左传》介词研究[M].北京:首都师范大学出版社,2007.

[12]LAKOFF G.The Invariance Principle:Is Abstract Reason Based on Image-schemas? [J].Cognitive Linguistics,1990(1).

(编辑:文汝)

基金项目:贵州省社科规划项目“古汉语介词即时查询系统构建”(13GZQN22);国家社科基金项目“语法化视野下的介词更新研究”(11BYY075)。

收稿日期:2015-12-21

作者简介:魏金光(1980-),男,博士,遵义师范学院(贵州遵义563002)人文与传媒学院副教授,研究方向为汉语语法史和方言。

中图分类号:H030

文献标识码:A

文章编号:1673-1999(2016)03-0066-05