误差理论与数据处理课程教学改革探索

2016-04-25王雪曾建奎李作进

王雪,曾建奎,李作进

误差理论与数据处理课程教学改革探索

王雪,曾建奎,李作进

摘要:《误差理论与数据处理》是测控专业的核心课程之一。进行课程内容和教学方法的改革探索。课程内容方面,进行适当的删除、调整和增强,以应对测控专业的实际需要;在教学方法上,通过精确定位教学难点,提出进行针对性预习、优化教学方案和加强课堂练习的具体思路。经过我校测控专业3年连续的改革探索,本门课的教学效果得到明显提高。同时,在课程设计和毕业设计中,本课程理论也得到了更为广泛和深入的应用。

关键词:测控专业;误差理论;应用型本科;教学法

测控技术及仪器专业是仪器科学与技术和控制科学与技术交叉融合而形成的综合性学科。尽管不同的院校的测控专业侧重点不同,但关注的都是自动化系统上的信号采集、整理、处理、显示和控制过程的学科。信号的处理会大量利用《误差理论与数据处理》的理论,因此该课程是测控专业重要的专业平台课程[1-2]。

《误差理论与数据处理》的知识点主要涵盖了科学测量中对测量数据的处理方法,达到对测量结果的正确表达,可靠估计和科学预测的效果。《误差理论与数据处理》的相关理论不仅广泛地应用到工科各学科的课程设计和毕业设计中,更直接地应用到传感器的定标、误差分析和精密测试等实际的工程应用中。因此,该门课具有重要工程应用特性。

应用型本科的教学不仅重视理论教学,更加注重课程的应用特性。由于《误差理论与数据处理》课程理论较多,应用较广泛,在教学中一直存在学生学习困难、实践动手不足等若干问题。基于应用型本科教学的要求,全面分析了当前教学中面临的困难,提出了基于教学内容和方法的多项改革思路。经过多年探索,教学成果初见成效。

一、课程教学的现状及存在的问题

(一)应用型本科对本门课程的要求

应用型本科院校是当前我国高教改革的一个方向。以技术应用为导向,是介于以科研为主的重点高校和以就业为导向的职业院校之间的,其课程分布和要求都与这两种高校不同[5-7]。

对于《误差理论与数据处理》这门课而言,应用型本科教学的具体要求为:

需要学生认识测量误差的含义,了解误差产生过程,熟悉误差判别条件,认识误差消除方法和途径;

需要学生认识测量不确定的概念和含义,以及测量不确定评价的A/B类方法。学会工程实际中怎么进行不确定的合成与不确定报告的制作;

需要学生掌握组合测量的最小二乘法求解以及线性回归的原理和应用,主要是一元线性回归的分析。

从课程的上述要求来看,应用型本科对《误差理论与数据处理》这门课要求学生具有一定的高等数学、基础概率统计和矩阵的知识;具有传感器、测量等其他相关学科基础等。

(二)课程教育现状及存在的问题

本门课为测控专业的主要专业基础课,教学中存在的主要问题有:

课程教学的理论课时偏少。由于本科课程的改革[8],很多专业课/专业平台课进行了调整。很多院校的《误差理论和数据处理》由原来为48课时,调整为现在的32课时。对于应用型本科而言,有院校甚至调整到24课时。由于课程里面的理论较多、较深,应包含至少2个课带实验,这使得理论教学课时严重偏少。

学生数学知识的匮乏和遗忘,使得理论教学较为困难。《误差理论与数据处理》这门课从开始就涉及到概率及数理统计的基本内容,如概率密度、概率积分和二项式定理和或然定理等;此外,教学中会大量涉及到偏微分和求极值这样的应用;也涉及到求解逆矩阵等矩阵方面的知识。因此,总的来看数学要求难度并不高但面宽。很多学生大一学习的高等数学已经遗忘了很多,某些同学也没有选择《线性代数》,使得理论教学困难。

没有规范典型的课带实验。应用本科中的专业基础课都会配以较多的实验或实践环节,这些实验是典型和规范的,无需调整能直接采用。本课程的教材本身没有提供这样的实验实践内容,要靠授课教师自行研究设计。从全国的应用型本科院校来看,特色方向各不相同。因此如何根据本学校的实际情况设计出与本门课联系紧密的实验也是需要教学中解决的问题。

根据上述情况,笔者进行了长期的观察与研究,提出了删繁就简、适当补充等教学内容的方案;提出了相关的教学法的改进。

二、课程教学内容改革

教学内容的改革涉及到两个方面。一方面是对选用的教材进行适当的删除和简化。对于难度系数较大的,或者涉及内容过于偏僻的进行删除;对于数学推理复杂的进行简化;另一方面,还应该适当地给学生展开当代技术的窗口,提高学生的兴趣,指出应用的前景。

(一)教学内容章节的删减或简化

在教材的选用上,一直坚持选用了费业泰先生的《误差理论与数据处理》;该教材自1981年出版以来,成为了本门课的经典教材。也一直为我校《误差理论与数据处理》的授课教材。

该教材的主要授课内容为静态测量的误差理论和动态测量的误差理论。其中第七章为动态测量理论,主要以随机过程理论作为支撑。这部分要求学生具有随机过程的数学基础,这对应用型本科同学要求过高。此外,由于测控专业所涉及到的测试与控制多数为静态信号和稳定的周期信号,因此该部分实际价值不大,需进行删除处理。

教材第6章回归分析中多元线性回归和线性递推回归等内容,由于涉及到数学理论较为复杂,对矩阵掌握的水平要求高,推理过程也稍显繁杂,因此对这部分内容进行弱化讲解。也就是基本思路讲明白后,直接使用Matlab里面的工具函数进行讲解,使得学生们明白这个理论的来源及用途。

(二)适当增加非线性回归理论内容

非线性回归分析理论是当今数据挖掘的重要发展方向。教材中也有一小节论述非线性回归,但其内容和当代的非线性回归内容相差太远。目前,基于人工智能算法,如人工神经网络ANN、支持向量机SVM、逻辑回归和自适应回归等都是回归的重要算法。因此,应该为广大同学打开一个现代知识的天窗,要让同学们知道回归的发展方向和现代科学技术的魅力。

考虑到非线性回归在数学上的难度,讲解内容的难度应该进行严格控制,主要是当前非线性回归方法的分类,使用的算法依据以及这种算法的实际效果。

三、课程教学方法改革

教学方法改革是本门课最重要的部分。针对这部分内容,我们提出采用问卷调查等方式和同学们进行互动,精确得出教学的难点所在。根据难点和重点,制定行之有效的教学方案。

(一)精确定位教学难点

《误差理论与数据处理》的教学难点主要是出现在与数学相关的一些理论分析和推导上。如果相关的理论没有讲解透彻,学生在应用这个理论时就会没有根基,以后在工程中也无法进行更深入的分析。

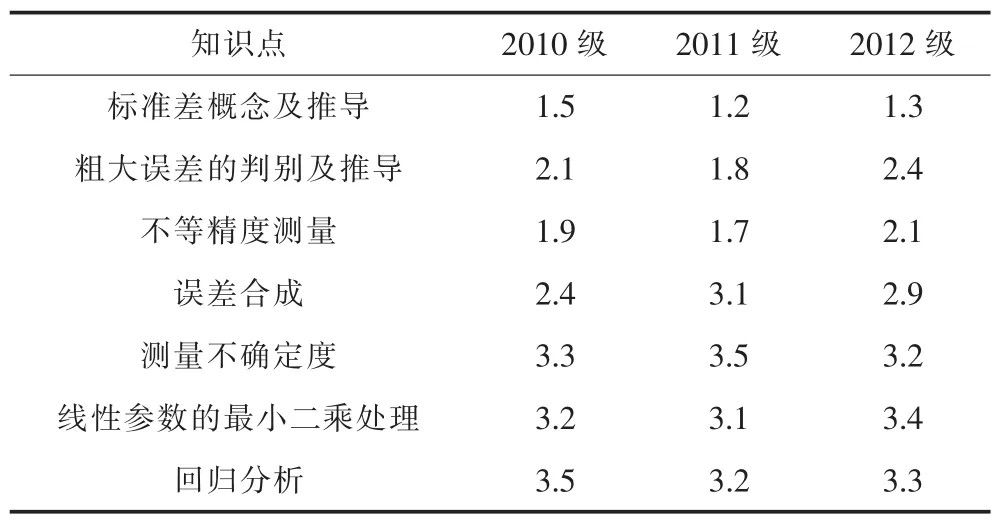

在本研究中,我们采用了打分排序的方法,对本教程中出现的知识点进行统计分析。以费业泰编著的《误差理论与数据处理》第6版本为例,理论难度较高的部分如表1所示。表中的难度,以重庆科技学院测控专业2010级到2012级3级同学学习完了本门课后的问卷调查的得分来说明,如表1。

表1 知识点难度分值说明

对连续3级同学进行问卷调查,得到如表2的知识点难度得分统计表。

表2 知识点难度得分统计表

上述统计和我们对教程的分析是一致的。本门课的前面3章的误差理论中,没有太多难度的内容;第4章测量不确定,尽管学生稍微难以理解,但涉及的数学公式不多。第5、6章,涉及了大量高等数学以及矩阵论的知识,由于距离学习数学的时间较远,学生们难以在课堂上吸收。

(二)根据教学难点和重点优化教学方案

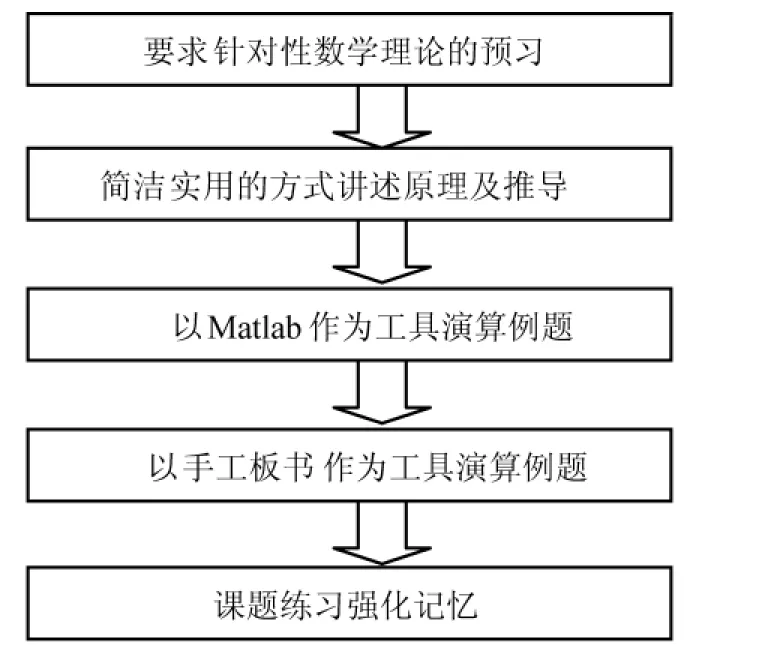

本课程的教学难点和重点,仍然是对相关理论的实用化讲解。由此笔者采取的方法如图1所示。

图1 教学难点和重点的教案设计

首先根据理论中可能涉及到的高数、概率或矩阵的相关知识,提前要求学生针对性的预习;对原理进行简洁的讲解,个别地方进行重点论述,要求简洁但必须严谨;以Matlab为工具讲解一道例题,让学生明白工具软件的解题思路;同时手工板书演算例题,和学生们互动,充分让学生参与解题的过程,做到随时提问、设问和回答,强化课堂练习。

比如第五章的第一和第二小节,线性参数的最小二乘处理中的最小二乘法原理和正规方程部分。给出的需要预习的部分为:(1)了解最大或然定理的背景和含义;(2)多元函数求极值和最值的方法和过程。

在教学过程中,讲解思路如下:首先讲授测量方程、误差方程的建立;残余误差平方和条件、通过极值求得正规方程的方法;正规方程的矩阵表达方式;最后给出矩阵解;以一个三待估计参数的线性测量方程为例,采用Matlab进入矩阵的输入、求转置、求解逆矩阵,最后得到待估计值的精度分析;最后给出m文件,让学生明白可以通过一个函数就能得到最终解;同时,手算1、2个待估参数的线性测量。最后布置一个课堂练习,也是两个待估参数的测量,难度不大当可以加深印象,明白解题的思路。

通过上述方法讲授,学生理解本门课较难的知识点变得相对更加容易一些。对于那些得分在3分以下的知识点,教学上只要把握重点突出,配合例题讲述就可以了。

(三)实验环节的设计

考虑到本门课的工程实践性,设计的实验由验证性实验、开发性实验、参观和大作业构成。

实验1:测量数据的综合处理。事先给出一群测量数据,这些数据的误差分布可能是高斯分布、均布分布等,要求学生进行综合处理。

每个学生的数据和分布都不同。这将促使学生自己通过判断处理。而该实验的基本要求是误差的分布情况,剔除粗大误差、测量标准差、平均值的标准差,根据误差分布,得到极限误差。所有这些运算要求通过Matlab来实现。

实验2:误差的合成。根据我校石油冶金专业的特点,有大量该行业的仪表传感器可以进行测量误差合成研究。如以光学测长机为例,可以根据多次重复性误差、读数误差、阿贝误差和瞄准误差等进行合成。学生学会自行查阅相关误差并按照性质不同进行合成。

实验3:组合测量的线性参数最小二乘处理。本实验通过对3~4个电阻分别进行不同方案的线性组合测量,根据测量结果得到电阻的最小二乘结果及精度分析。

实验4:基于传感器灵敏度测量的综合实验分析。这个实验为综合设计型实验,主要的实验内容是:针对某个传感器,选择测量电路,得到物理量与电量的关系,进行测量,进行一元线性回归,多次实验后进行回归方差分析,最终得到传感器灵敏度的表达式。

大作业:组织学生去重庆计量质量检测研究院,实地参观和学习按照国家计量技术规范(JJF 1059.1-2012/ISO10012-2013)所描述的内容进行计量工具的定标处理过程,采用大作业的形式,完成一个实际对象的测量不确定报告。

设计的4个实验可以根据条件进行有选择的教学使用。大作业可以根据具体情况课外进行。

四、改革效果分析

通过对重庆科技学院2010级到2012级3届测控专业的《误差理论与数据处理》课程的教改研究,我们认为取得了较好的教学效果。

通过对教学内容的删除或简化,使得同学们在学习过程中负担减轻,且结合自己的专业,对理论掌握得更好,同时对整个课程理论框架有了更为明确清晰的认识。增加的非线性回归方面,给学生展开了现代知识的天窗,供有能力的同学为增强自己的实力给出一个路径。通过多次的信息反馈,这个教学内容与教学课时量匹配较好。

重点和难点更加容易掌握。通过教学方案的优化,对系统误差和随机误差的发现与剔除理论、最小二乘解和一元线性回归的显著性分析等理论掌握较好,能进行实际应用。

实践环节取得较好的效果。通过设计的实验和大作业,充分体会到了本门课的工程实用价值。尤其是大作业,使学生们亲眼看到了本课程涉及的不确定报告在实际工程中的应用。除了实验,同学们将本门课的内容应用到了毕业设计中,使得设计中实验数据的处理更加科学化。有些同学还直接将对误差理论进行深入研究作为毕业课题。

除了取得上述的教学改革成果,目前还有很多问题需要进一步的研究:

(1)教学内容上还需要进一步优化,增加工程案例,每种理论尽量以工程实际案例来说明应用,增强应用型本科的教学特点。

(2)教学方法上鼓励学生提高数学能力,尽量采用工具软件Matlab等工具软件进行辅助教学和作业完成。

(3)多搞一些专题讲座,将本门课的实用化内容向其他专业同学推广,提高他们的实验和设计水平。

参考文献:

[1]冯旭哲,陈建云,明德祥.测控技术与仪器专业本科毕业设计研究与实践[J].高等教育研究学报,2011(1).

[2]费业泰.误差理论与数据处理[M].北京:机械工业出版社,2011:1-12.

[3]宋爱国,崔建伟,符金波.“误差理论与数据处理”课程的教学改革[J].电气电子教学学报,2012(1).

[4]吴石林,张玘,刘国福,等.《误差理论与数据处理》课程教学改革初探[J].高等教育研究学报,2011(4).

[5]徐志玲,赵玉晓,金骥,等.“误差理论与数据处理”立体化课程设计与实践[J].实验室研究与探索,2014(11).

[6]宋海涛,周航,李宛宣.应用型本科院校技术型人才培养瓶颈及对策[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2015(5).

[7]梁健.应用型本科院校毕业生就业质量影响因素分析[J].职业,2015(5).

(编辑:张齐)

收稿日期:2015-10-29

作者简介:王雪(1971-),男,博士,重庆科技学院(重庆401331)电气与信息工程学院副教授;曾建奎(1978-),男,博士,重庆科技学院电气与信息工程学院讲师;李作进(1977-),男,博士,重庆科技学院电气与信息工程学院副教授。

中图分类号:G642.477

文献标识码:A

文章编号:1673-1999(2016)03-0128-04