多民族国家建设中民族整合的双重困境及其突破——苏联和澳大利亚民族整合政策的比较分析

2016-04-19张亚泽

王 蒙,张亚泽

(陕西师范大学 政治经济学院,陕西 西安 710119)

多民族国家建设中民族整合的双重困境及其突破

——苏联和澳大利亚民族整合政策的比较分析

王蒙,张亚泽

(陕西师范大学 政治经济学院,陕西 西安 710119)

[摘要]现代多民族国家建设的核心意图是培养各民族对国家的整体认同感。对于多民族国家而言,作为文化共同体的民族与作为政治共同体的国家存在着冲突,这种身份差别扩大了民族认同与国家认同的张力。在国家建构中,多民族国家设计了不同的民族整合方案,其中苏联利用了“族群联邦主义”的政治化族际整合模式,澳大利亚采取了“多元文化主义”的民族整合政策,这两种民族整合方式在缓解旧问题的同时又产生了不同程度的民族认同问题和国家认同危机。现代国家建设中的民族整合双重困境为理解中华民族多元一体格局下的民族问题提供了新思路,在处理国家与少数民族问题上,必须强化国家能力建设,培养民族的向心力,提升民族的国家性。

[关键词]民族整合;国家认同;民族认同;认同危机

现代国家起源于17世纪初的欧洲。随着工业化的兴起和市民阶级的成熟,西欧开启了国家形态演变的历史,在不同的国家内,各个民族以不同方式结束了封建制度,向新的国家形态转型。20世纪,以“民族自决”为导向的民族主义运动促使世界上的多数国家变成以多民族为国本的民族国家体系。在多民族国家建设的进程中,如何处理多民族与国家的关系成为其核心问题。从民族国家的意义看,现代国家是民族性和国家性的融合,然而这种融合并非一定成功,强调民族性的民族认同和侧重国家性的国家认同存在着差距。这种身份差别扩大了民族认同与国家认同的张力,诱致了现代国家的认同危机。在国家建构中,各民族国家设计了不同的民族整合方案以处理国家同少数民族之间的关系,这些民族整合方案的实际效果如何,将是激发我们思考的动力。

一、现代国家建设中的多民族整合与国家认同问题

(一)民族与多民族国家

多民族国家的民族问题带有鲜明的建构意义,主要表现在“民族”和“民族国家”的观念上。本尼迪克特·安德森对民族的定义是一个想象的政治共同体[1],并且是被想象成为本质有限的享有主权的共同体,这与17世纪开始的民族国家的创建和民族主义运动相衔接。而“民族国家”的含义则因学科差异而被倾注于不同的解释,民族学将民族国家界定为单一民族的国家,是理想类型;政治学和国际关系理论则认为民族国家是国际体系中主要的行为主体。实际上,民族国家是由主要民族建立,并有其他少数民族参与的政治共同体,此语境下将其表示为现代意义上的国家形态,描述了各民族对国家的认同感以及民族认同与国家认同之间的统一性,这种国家本性上拥有主权。

多民族国家则是由多个民族群体组成的政治共同体,这些民族构成了民族国家的基本要素。它们拥有自己的语言、文字和表达方式,拥有与其他民族相异的道德准则和思维观念以及因本民族的利益而变动的对国家的需求和支持。当这些民族聚合成一个整体、变成政治共同体的国家时,这些民族特质成了区别其他民族的因素;此外,这些民族还获得了一个国家身份,这个身份标志着它是政治共同体的一员。但是以民族特性和民族利益为支撑的民族身份与以政治情感和国家利益为支撑的国家身份却很难重合,由此产生了民族认同和国家认同的距离。事实上,多民族国家的认同问题,就是指民族认同与国家认同相抵触而造成的冲突。

(二)多民族国家建设中的认同问题

在多民族国家的认同体系中,民族认同与国家认同是两种基本的认同取向。民族认同是建立在民族演化基础之上,具有原生性和递增性的特点,而国家认同是国家政治社会化的结果,其政治性更强;对于政治共同体中的民族而言,它除了获得公民身份之外,还保持着本民族的文化身份,当两种身份协调一致时,民族认同与国家认同具有统一性。一般意义上,少数民族的民族认同与国家认同不会发生尖锐冲突,其拥有对民族和国家的双重认同。但是,若国家不能促进少数民族的利益或强制干预民族事务,少数民族就会对国家持失望态度或者衍生抗拒之意,国家则缺少合法性;若国家不能维持民族的文化性与政治性的合理距离,张扬少数民族的民族性,少数民族就倾向于从本民族角度解决问题,而漠视作为政治共同体的国家的利益。这两个条件具备其一,多民族国家就会出现认同危机。

二、多民族国家民族整合的不同路径:苏联与澳大利亚的比较

(一)民族整合的“政治性”和“文化性”

为了解决少数民族对国家的认同危机,现代国家策划了多种民族整合方案以处理作为政治共同体的国家和作为文化共同体的民族之间的关系。多民族国家的建设过程体现着民族与国家的博弈和互动,“国家在努力地构建民族,民族亦在努力地整合国家”[2]。为了保持政治共同体的一体化和整体性,各个国家在两种不同形式的民族整合路径中进行选择。第一条路径是政治性的,它发挥了民族国家中的民族概念,把民族当作居于拥有明确边界的领土上的集体,并且该集体隶属于统一的行政机构[3]。该路径受到民族主义思想的激励和推动,认为每个民族都应该建立属于自己的国家,或者在政治共同体内享有独立的政治地位。因此,对于统一的多民族国家而言,将不同民族纳入一个政治共同体内,建构国家统一性和国家认同是题中应有之意。另一条路径是文化性的,该路径的现代表达方式是文化多元主义,侧重民族的传统属性和文化特征。它承认不同民族之间的相似性并以此形成政治共同体,但更愿意从各个民族的差异性来理解少数民族在国家中的位置,发展少数民族的特殊文化,在人口自然流动的进程中淡化少数族群与其传统居住地之间的历史关系[4],从而促进共同体的团结和社会秩序。

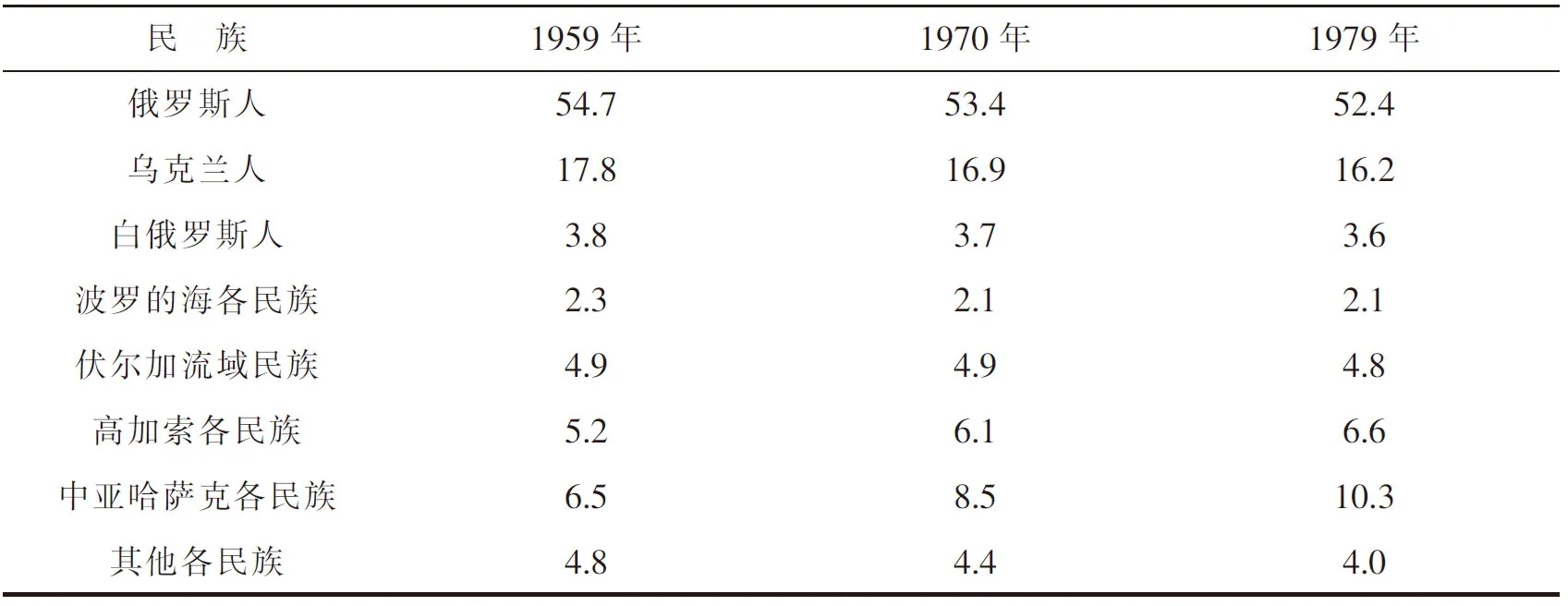

(二)多民族整合路径:“族群联邦主义”

苏联采取了政治性的民族整合路径。它把民族原则作为联邦结构的内核,赋予各民族以民族身份和民族疆域,这种方式被称为“族群联邦主义”,是指以拥有名义自治权之族群祖居地为地方行政单元的联邦政治体制[5]。族群联邦主义源于十月革命之前,为了动员各民族参加反对沙皇统治的斗争,列宁等宣称每个民族都有“民族自决权”,可以自由地处理本民族的事务,在革命胜利后进行自治。因此,沙皇政府倒台后,各地纷纷成立以“民族”为政治单元的苏维埃政权和自治政府。虽然马克思主义不主张联邦制,但列宁等不得不对当时遍地开花的独立政府妥协,接受了联邦制的过渡形式[6]。斯大林随后将高度集中的政治经济体制与民族政策相结合,推行以国家权力凝聚各民族的一元化族际政治整合模式,巩固了族群联邦主义制度。后斯大林时期,虽然各民族人口无大的变化(表1),苏联民族政策基本在族群联邦主义的框架中运行,但非俄罗斯民族主义开始兴起,加上戈尔巴乔夫改革松动了苏联一元化体制,各民族获得民族意识发挥的空间,族群联邦主义被民族主义取代,部分民族迈向了独立国家的方向。

表1各民族在苏联人口比例中的变化(%)

族群联邦主义的核心内容是以民族为政治单元的联邦结构。通常,联邦制以具有相对主权的行政区划来确定,在联邦体制内,各组成单元与中央政权的利益分配表现在中央与特定领土范围内的地方分享主权。苏联的联邦制把这种领土界限从行政区划中分离出来,与各民族相连接。20世纪30年代早期,斯大林承接了列宁的“民族化”政策,为各民族创设民族语言,培养民族知识分子和政治精英群体,并使各民族以国家形态组织化[7]。这些政策把各民族的语言能力和管理能力政治化,强化了非俄罗斯民族的民族意识和民族身份,它们由此对自己的生存区域提出要求,在民族认同的过程中孕育了领土认同。正如盖尔纳所言,民族主义首先是一条政治原则,它认为政治和民族的单元应当是一致的[8],这种地方民族化政策塑造了真正独立的加盟共和国。在苏联高度集中的政治经济体制下,它们尚能有序排列在联邦体系中,一旦社会体制运行困难或者发生改变,各民族就会发动反中央干预本民族的运动。

事实证明,族群联邦主义在苏联建立之初完成了列宁和斯大林建立紧密同盟的设想,这种制度聚合了各加盟社会主义共和国,确定了各民族的生存权利和政治地位,保障了苏维埃政权以国家权力对各民族的领导和社会价值的权威性分配。但是由于解决民族问题的方法通常都是行政命令和政治斗争,其政治性的结果没有使各民族统一于苏联共同体,反而使各民族处于身负政治压力和试图突破压力的状态。此外,苏联把民族和疆域联系起来,“民族界限和行政界线的重合导致了民族性政治文化和民族主义的产生”[9]。在此情境下,族群联邦主义使各民族独立的机会增加了。换言之,原本计划改善族际关系、解决各民族和中央政权冲突的工具,因为其运作的环境——高度集中的政治经济体制的僵化和失效而变成了引发民族问题的导火索。

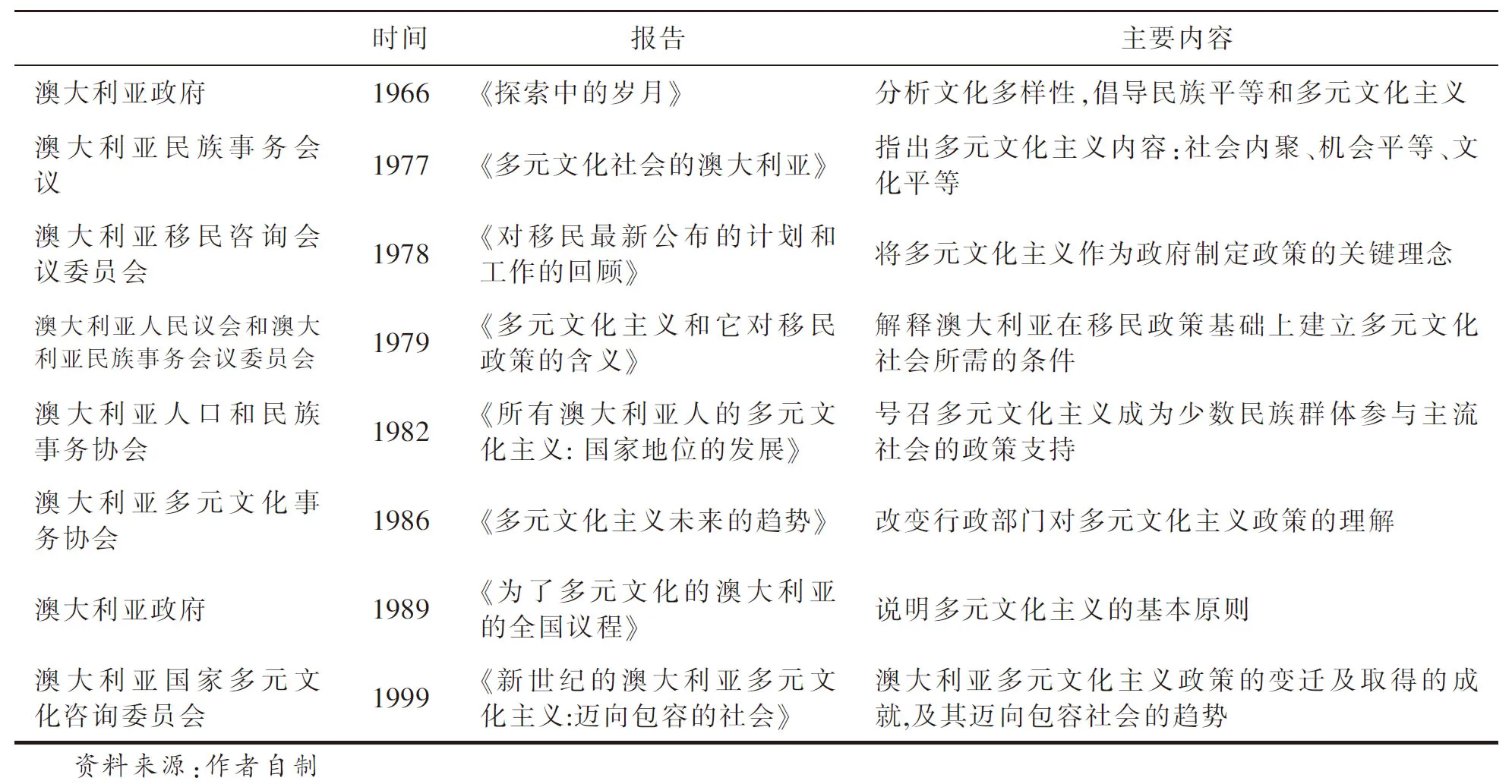

(三)多民族整合路径:“多元文化主义”

澳大利亚选择了另一条路径,与政治性的民族整合方式不同,多元文化主义是一个描述现代澳大利亚社会文化和民族多样性的术语,作为一项国家政策,它指应付这种多样性的措施,它是把个人和社会的利益作为一个整体,从这个角度来管理文化多样性所产生的后果[10]。该政策结束了白澳政策和同化政策的民族同一性要求,从澳大利亚的移民现状出发平等地对待各民族的差异性,以使所有民族都认同自己作为“澳大利亚人”的价值,从而实现国家认同与各民族的文化认同的统一。这项政策始于1966年澳大利亚政府的报告《探索中的岁月》,对澳大利亚的民族多样性进行分析,历经多次调整,形成了现今多元共存的民族格局。

多元文化主义承认澳大利亚境内民族和文化多样性的事实,把民族间的差异看作文化差异。这种方案认可了各民族在国家中的平等地位,赋予其联邦内成员以公民身份和资格,在公共事务参与和利益分配方面,各民族机会均等,其结果是“促进了各族移民对澳大利亚的向心力和凝聚力,增加了他们对自己生活的这个国家的发展的使命感和责任感”[11]。另一方面,多元文化主义整合路径造就了一种开放机制,将移民于澳大利亚的少数民族融入主流社会,从而实现民族的自然融合。与政治性的民族政策相反,它很少使用强制性措施和行政命令,而是主张各民族在充分交流和沟通的氛围中缓和民族矛盾。从本质上讲,多元文化政策是一个和谐、平等社会的基础[12],利于澳大利亚进一步迈向包容性社会。

表2多元文化主义政策报告

然而,多元文化主义政策为民族主义预留了位置,“不是民族创造了国家和民族主义,而是国家和民族主义创造了民族”[13],多元文化主义从民族差异的立场构建国家的整体性,其危险恰恰也在于对民族差异的过分强调,这使得各民族更多关注于本民族事务而非国家事务,过于坚守民族利益原则而非国家利益原则,以致其民族认同高于国家认同,进而产生分离倾向。亨廷顿在《我们是谁?——美国国家特性面临的挑战》中指出,多元文化主义有潜在的分裂作用,以移民群体为主的有色人种正在威胁着美国的核心文化,多元主义政策可能使多民族共存的美国巴尔干化,甚至导致美国社会解体的威胁。这种威胁同样可能使澳大利亚陷入困境,因此,澳洲“多元主义之父”杰西·朱伯勒斯基提倡用“多种文化,一个澳洲”的说法来替代“多元文化主义”[14]。

三、多民族国家民族整合中的政策悖论

多民族国家建设中的两条民族整合路径都试图把各民族凝聚在同一共同体内,使各民族对国家的认同高于对本民族认同。苏联“族群联邦主义”的方案与其政治经济体制相联系,当中央政权的力量足以保证其共同体维持民族团结时,各民族围绕着中央政权进行活动,而各民族对中央政权的认同则出于对其力量的畏惧和对社会资源、意识形态的向往。这种强力所致的共同体认同或者意识形态认同随着社会体制的失灵而失去合法性,催生强烈的地方民族主义。澳大利亚“多元文化主义”的方案有效维护了各民族利益,保障了平等、团结、互助的族际关系。但是,它认定少数民族的民族认同和文化特殊性,如果这些文化差异性在民族融合中未被充分聚合,就会铸成民族主义的滋长。由此可见,苏联具备了认同危机的第一个条件,而澳大利亚则趋向第二个条件,它们又一次陷入认同困境。

现代国家民族整合的目的是解决民族认同与国家认同的冲突,然而这些方案除了抑制冲突,还诱发了预想之外的后果——导致了新的认同危机,这就是民族整合的政策悖论。当各民族由分散的族群汇聚成团结的政治共同体时,它们对国家的认同渐次上升,但却受到对本民族认同的抵制,民族认同与国家认同发生冲突。各个国家为此设计了策略性的民族整合方案,以图控制第一重认同危机,但是这些方案在解决旧问题的时候也孕育了地方民族主义崛起的隐患,使国家认同与民族认同再度面临危机状态。

四、现代国家建设必须走出民族整合的双重困境

在现代国家建设中,“作为有共同文化、共同传统维系的共同体的民族,与以国家形式结合而成的政治社会之间的差别是根本性的”[15],这说明由各民族共同构成的民族国家本身充斥着民族身份与国家身份的落差,与之对应的民族认同与国家认同之间也始终有矛盾,尽管各民族国家为此采取了不同的民族整合方案以处理国家同少数民族之间的关系,但依然存在着民族认同优于国家认同的隐患,多民族国家认同危机的条件没有消失。在双重认同困境中,各民族国家如何策划民族整合途径,使民族认同与国家认同之间的距离减少,抑或在已有民族整合途径中增加有效策略缓解认同冲突,实现民族认同与国家认同的统一,这将继续考验多民族国家的国家建设和民族聚合。

对于我国而言,作为国家基本政治制度的民族区域自治虽然在形式上与族群联邦主义相似,但它属于单一制国家结构的组织形式,强调在统一而不可分割的国家领导下实施各少数民族区域自治,中央政府拥有更强的实力。与澳大利亚“多元文化主义”路径相比,我国的民族整合方式除了尊重各民族的差异性,还将其视为中华民族的组成部分。这种民族整合路径结合了政治性和文化性的双重思维,它接受了各民族因历史演变而聚合为中华民族的既成事实,然后将其整体移植到民族国家建设中,共同促成了中华民族的多元一体格局。但是由于统一的中华民族的存在时间较短,*“中华民族”一词由梁启超在20世纪初提出,周平在《论中国的国家认同建设》中指出抗日战争胜利后,作为民族共同体的中华民族才基本形成(参见周平《民族政治学二十三讲》,中央编译出版社,2014年版,第222页),据此推算中华民族统一体存在的时间较短。存在部分民族的民族性始终强于中华民族的民族性之隐患。因此,在处理国家与少数民族关系上,我国应避免“多元文化主义”的民族主义倾向和“族群联邦主义”的政治强制性,从“多元一体”的系统性和复杂性考虑,将少数民族的差异性聚合到中华民族的统一性中,即在构建单一政治共同体与统一主流意识形态的前提下维护各民族的文化差异性与民族认同,继而强化国家能力的建设,提高各民族的国家认同,在文化和政治上继续深化“多元一体”格局。

参考文献:

[1][美]本尼迪克特·安德森.想象的共同体——民族主义的起源与散布[M].吴叡人译.上海:上海人民出版社,2003.5.

[2][美]莱斯利·里普森.政治学的重大问题:政治学导论[M].刘晓译.华夏出版社,2001.290.

[3][英]安东尼·吉登斯.民族—国家与暴力[M].胡宗泽译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998.141.

[4]马戎.理解民族关系的新思路——少数族群问题的“去政治化”[J].北京大学学报,2004,(6):41.

[5]王娟.族群政治的制度逻辑——兼评菲利普·罗德的文章《苏联联邦政治与族群动员》[J].西北民族研究,2010,(4).

[6]列宁.民族和殖民地问题提纲初稿[A].列宁全集(第31卷)[C].北京:人民出版社,1958.126.

[7]Suny,Ronald Grigor. The Revenge of the Past:Nationalism,Revolution,and the Collapse ofthe Soviet Union[M].Stanford:Stanford University Press,1993.102.

[8][英]厄内斯特·盖尔纳.民族与民族主义[M].韩红译.北京:中央编译出版社,2002.1-2.

[9]RobertConquest.The Last Empire—Nationality and the Soviet future[M].Stanford:Hoover Institution Press,1986.45.

[10][12]James Jupp.The challenge of diversity:policy options for a multicultural Australia[M].Canberra: Australian Government Publishing service,1993.111,7.

[11]Adam Jamrozik,Cathy Boland, Robert Urqhart.Social Change and Cultural Transformation in Australia[M].Cambridge University Press, 1995.3.

[13][英]埃里克·霍布斯鲍姆.民族与民族主义[M].李金梅译.上海:上海人民出版社,2000.10.

[14]王希恩.民族过程与国家[M].兰州:甘肃人民出版社,1998.2.

[15][美]菲利克斯·格罗斯.公民与国家——民族、部族和族属身份[M].王建娥,魏强译.北京:新华出版社,2003.27.

(责任编辑贺卫光责任校对马倩)

[中图分类号]D73

[文献标识码]A

[文章编号]1001-5140(2016)02-0007-05

[作者简介]王蒙(1991—),女,陕西咸阳人,在读硕士研究生,研究方向为政治社会学;张亚泽(1976—),男,山西临汾人,副教授,硕士生导师,主要从事政治社会学研究。

[收稿日期]2015-12-09