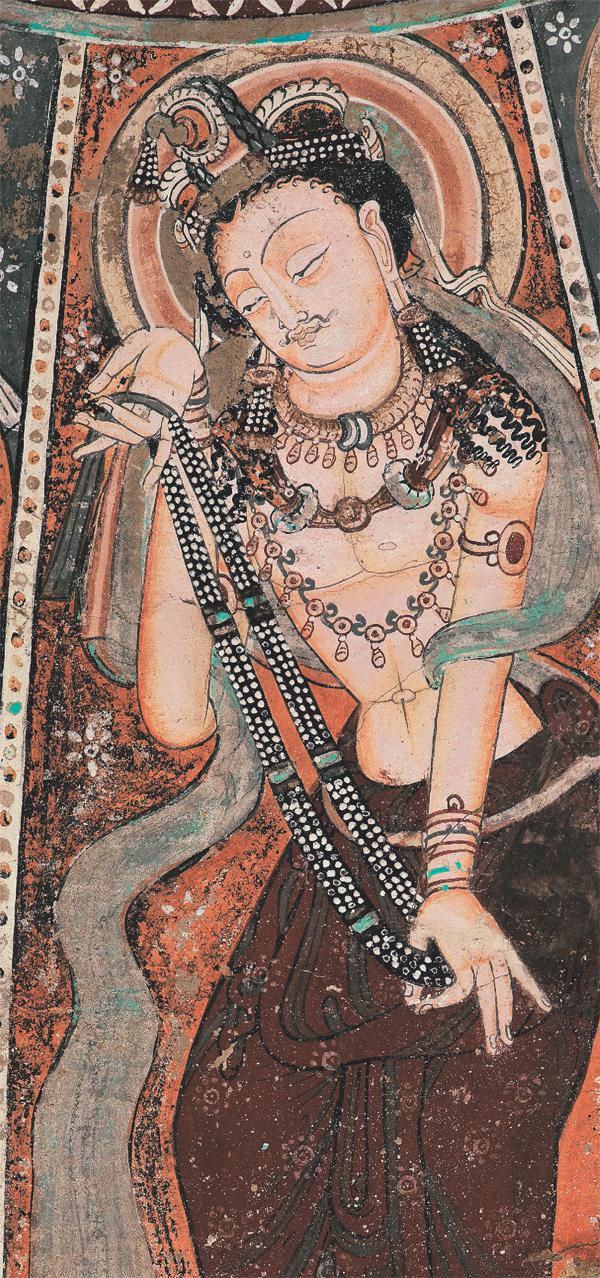

龟兹壁画 穿越千年的历史之美

2016-04-15申春台来提·乌布力

申春 台来提·乌布力

在新疆库车、拜城一带,有几处闻名中外的艺术宝库——克孜尔石窟、库木吐喇石窟、森木塞姆石窟和克孜尔尕哈石窟等,它们因建造历史悠久、石窟壁画的瑰丽精美,以及西融东传、多元文化并存的独特价值,成为丝绸之路上一颗璀璨的明珠。其中克孜尔石窟的建造历史要比敦煌莫高窟早约200年。

古丝绸之路上的龟兹王国

龟兹古王国曾是塔里木河流域佛教文化的中心,也是古代西域36国中的一个大国,它坐落在丝绸之路北道的中枢地带。龟兹国立国很早,据班固《汉书》记载,龟兹在汉以前就是个有户七千、人口八万多、胜兵两万的西域大国,在历史上声名显赫。龟兹国北依天山,南临塔克拉玛干大沙漠,《汉书·西域传》说它“南与精绝,东与且末,西南与扞弥(今于田县),北与乌孙(今伊犁一带),西与姑墨(今阿克苏)接”,地域非常辽阔,包括现在的库车、拜城、新和、沙雅、阿克苏、乌什等县。

龟兹国所使用的语言文字与塔里木流域其他诸国不同,据《大唐西域记》的记载,龟兹“文字取自印度,粗有改变”。1890年,美国人鲍威尔在库车附近获得贝叶形桦皮古文字写本,1892年英国传教士威伯也在库车附近获得此类写本断片,它们都用婆罗谜文写成(即中亚婆罗谜文斜体)。经德国两位语言学家研究指出:这种语言是古代印度斯基泰人所使用的吐火罗语,它又分为两种很不相同的语言。两位学者称之为甲、乙两种,但其间的关系尚弄不清楚。他们两人通过对这种语言的语法形式和词汇进一步研究后,认为它是一种印欧语,但与亚洲其它印欧语,即印度——伊兰语很不一样,而与西欧语言——希腊、拉丁、凯尔特、日尔曼接近。但这种语言在其整个外形上与上述古代欧洲语言又有很大不同,一下子很难看出它们之间存在什么关系。吐火罗语甲种方言的文书残片主要集中发现在焉耆,而吐火罗语乙种方言的地点主要在龟兹,且发现了许多在木简与贝叶上书写的吐火罗文文书,龟兹石窟内也有大量的吐火罗文题记。法国著名语言学家列维把吐火罗乙种方言称为龟兹语。

公元前的龟兹国和西域其他诸国一样,被强大的匈奴所控制。公元前101年,汉朝政府取得对大宛战争的胜利后,在西域设使者校尉,率领士卒在塔里木河中游轮台、尉犁一带屯田,汉朝势力也同时进入龟兹。公元前60年,汉朝任命郑吉为西域地方最高长官——西域都护,并在轮台设立西域都护府。从此,龟兹国与其他西域诸国都正式归属于汉朝的统一管辖。

汉武帝时,汉朝政府为了联合乌孙抗击匈奴,于公元前105年将江都王刘建之女细君封为公主,远嫁乌孙王猎骄靡,并赐乘马、车辆、绫罗绸缎及金银珠宝等各种御赐之物,配官员、侍卫及乐工舞伎数百人。后来,汉朝又把楚王文戊的孙女解忧公主嫁给乌孙王翁归靡,生下一女,取名弟史。汉宣帝地节四年(公元前66年),解忧公主送女儿弟史到长安学习琴艺。从乌孙出发经龟兹、焉耆、楼兰,进阳关由河西入长安。弟史一行长途跋涉路过龟兹时,受到龟兹年轻的国王绛宾的盛情接待。绛宾王早就听说乌孙公主弟史姿容秀丽,贤淑文雅,既通诗书礼仪,又善弹奏琵琶。这次相见后果然名不虚传,这使绛宾王欣喜若狂。为了博得弟史的欢心,绛宾王在龟兹王宫举办了盛大的欢迎宴会。席间,善于音律的绛宾王首先演奏了一曲自己创作的龟兹乐,然后邀请弟史弹奏琵琶。她那纤纤玉指抚动在琵琶柱间的弦上,奏出行云流水般的美妙乐曲,使绛宾王听得如痴如醉,并为之倾倒。绛宾王英俊的外表和才华、卓识也使弟史春心激荡,两人一见钟情难舍难离。两年后弟史学成归来,她不仅提高了艺技,而且也将中原的礼仪带到了西域。龟兹王绛宾早已按耐不住对弟史的爱慕之情,多次派遣使者赴乌孙求婚,后来终于同弟史结为连理。不久,绛宾王偕夫人弟史长途远涉,一起来到长安朝见汉宣帝。宣帝对龟兹王及夫人“皆赐印授,夫人号公主,赐以车骑旗鼓歌吹数十人,绮绣杂缯奇珍凡数千万,且留住一年,厚赠送之。后数来朝贺,乐汉衣服制度。”回国后,绛宾王仿照中原汉廷皇室修建王宫,出巡仿汉朝礼仪有仪仗护卫,出入传呼,鸣钟撞鼓,“如汉家仪”。《汉书·西域传》及《太平御览》等文献都记载了这段佳话。后来的龟兹国“王宫壮丽,焕若神居……城有三重,外城与长安城”等,“饰屋壮丽,饰以琅玕金玉”。

鸠摩罗什 一个人的龟兹

到了公元1世纪,白氏王朝开始对龟兹国进行统治,这时贵霜王朝在中亚和印度次大陆兴起,首都设在白沙瓦(今巴基斯坦)。公元2世纪初国王迦腻色迦在位,大力提倡佛教,据说召开了一次佛典集结,派遣大批僧人出国传教,使佛教逐渐东传至龟兹国。佛教传入龟兹国后大大推动了龟兹当地文化和经济的发展。至公元3世纪,佛教文化很快成为了龟兹文化的主流,在国王的倡导支持下,建寺院、开石窟,使得龟兹国高僧云集,佛法广布,著名的龟兹石窟同时也在这个时期诞生了。

公元四五世纪,龟兹已发展成为西域佛教文化的中心,据文献记载,当时的龟兹不仅石窟、佛寺栉比,佛塔庙就有千余所。当时的龟兹人口为16万人,而僧尼人数就多达1万人,佛教极为兴盛,而且葱岭以东,塔里木盆地周缘诸国的达官贵人王族妇女及平民百姓都远道至龟兹受戒学法。历史上著名的佛学家、佛经翻译家龟兹名僧鸠摩罗什就出生在这里(公元344——413年),他的父亲鸠摩炎是印度人,出生于国相之家,母亲耆婆,是龟兹国王白纯的妹妹。鸠摩罗什出生后正值龟兹佛教文化的繁盛期,他七岁随母亲出家,从师于高僧佛图舌弥学习小乘佛教经籍。九岁又跟随母亲前往罽宾(今克什米尔)留学求法,拜著名高僧槃头达多为师,继续学习小乘佛教经典,并以优异的成绩载誉归国。途中经叶尔羌河畔的莎车国时,遇到了另一高僧须耶利苏摩,又在此跟其学习了一年的大乘佛教理论。在返回龟兹途经温宿国时,遇到一位名震诸国的道士,其扬言:“论胜我者,斩首谢之”。鸠摩罗什即与他辩论,使这位道士“迷闷自失,稽首归依”。鸠摩罗什因此“声满葱左,誉宣河外”,周边“诸国皆聘以重器”以很高的爵位相聘,鸠摩罗什毫不动心,龟兹国王亲自赶到温宿迎接鸠摩罗什归国。回国后为其打造了金狮子座,并以大秦锦褥铺之,供鸠摩罗什升座说法。

前秦建元二十一年(公元385年)吕光攻陷龟兹,废了龟兹王白纯,并立其弟白震为国王。吕光不信奉佛教,但早就耳闻鸠摩罗什才华出众并具有高深莫测的智慧,这次将鸠摩罗什俘获后,见其未达高年,便对其产生了怀疑,随后还经常戏弄他,让他骑牛和劣马,并强迫鸠摩罗什破戒,让他同龟兹国新立的国王白震之女结婚。鸠摩罗什拒而不从,吕光就用醇酒将其灌醉后,与王女关于同室,“罗什被逼既至,遂亏其节”。次年,吕光带着鸠摩罗什在回长安的途中到达凉州,得知苻坚在淝水之战中被东晋打败,并被部属姚苌所杀。因此,吕光就在凉州割据为王,并建立了后梁政权,建都姑臧(今甘肃武威)。这样鸠摩罗什身不由己也就在凉州住了下来,这一住就是17年,吕光只把他当作能占卜吉凶预测祸福的方士。在此期间,鸠摩罗什广泛地学习了汉语知识,并打下了深厚的汉语基础。

公元401年(后秦弘始三年),姚兴出兵西征,后梁王吕隆大败而降,鸠摩罗什这才被后秦迎往长安,这时的鸠摩罗什已58岁。到达长安后,姚兴待之以国师之礼。当时整个长安城皆信奉佛法,名僧云集,法化隆盛。弘始四年,鸠摩罗什应姚兴邀请,住入逍遥园西明阁译经,带领弟子八百,僧众三千,开始了中国历史上规模空前的译经活动。主译的佛经经典《大品般若》《法华经》《维摩诘经》《阿弥陀经》《金刚经》《大智度论》等共35部,约425卷,第一次系统正确地向中原地区介绍了佛教大乘空宗理论。在传译文体上,他采用了译意的方法,鸠摩罗什特别重视保持原文语趣的生动性。由于他学贯东西,精通胡、汉语言,所以能够“手持胡经,口译秦言”,力求佛经语言中国化,因此使这一大批的佛教经典成为 了中国汉文化的有机组成部分——“中国古代佛教文学”,并在中国翻译史和佛教文化史上树起一块具有划时代意义的里程碑。由于这批系统的佛教汉文化经典首次在中国问世,使佛教文化思想得以在中原地区进行广泛的正确传播,并对六朝时中国佛学的兴盛和以后隋唐佛教诸宗的形成,开启了先河,其影响甚至波及到整个中国的思想、文化、艺术等各领域。

曾经的华彩与绚丽的余章

7世纪中叶,大唐高僧玄奘西行求法取经路经龟兹时曾进行了详细的考察,并在其名著《大唐西域记》中也详细记载了龟兹国当时的佛教盛况。当时龟兹城内有迦蓝(佛教寺院)百余所,僧徒五千余人,大城西门外,路左右,各有立佛像,高九十余足。每年秋分前后数十日,举国僧徒皆来此会集,上至君王,下至王公大臣以及最底层的平民百姓,都一并放下手中的俗务,奉持斋戒,受经听法,终日废寝忘食,不知疲惫。由此可见龟兹国当时的佛教盛况是多么壮观。

由于“安史之乱”,唐朝中央政府为了平乱,在军事上无暇顾及西域,战争芸起,使得突厥、吐蕃相继侵凌,造成龟兹地区社会动荡不安。公元8世纪中叶以后,龟兹佛教由此开始逐步走向衰落。

公元10世纪,随着伊斯兰文化越过帕米尔高原向东传播之后,在近两个世纪的佛教与伊斯兰教的宗教纷争中,龟兹石窟伴随着龟兹佛教的衰败而逐渐被废弃,并由此遭到较大的人为破坏,使壁画局部造成较为严重的损毁。这是龟兹石窟在历史上曾遭受的第一次大劫难。

龟兹石窟是公元3—12世纪开凿于天山南麓古龟兹地区大小20余处佛教石窟遗存的总称(包括克孜尔石窟、库木吐喇石窟、克孜尔尕哈石窟、森木塞姆石窟、阿艾石窟等)。目前龟兹石窟遗存700余个洞窟,保存壁画近20000平方米,这些巧夺天工的石窟建筑和精美绝伦的壁画,虽已满目沧桑、丹青斑驳,但至今依然展现出佛教文化由西向东沿丝绸之路进行交流和传播的历史发展轨迹,以及在传播过程中所形成的本土化过程(即龟兹风格),成为丝绸之路上最重要的佛教遗迹之一,在世界范围内具有突出的普遍价值。

佛教是丝绸之路文化交流和绵延的主要载体,伴随着佛教东传的步伐,龟兹石窟对新疆以东的佛教石窟,以及敦煌石窟都产生了直接或间接的影响。按照敦煌研究院樊锦诗院长的话说,龟兹石窟艺术是敦煌石窟艺术的来源之一,敦煌石窟艺术是龟兹石窟艺术的延续与发展,一东一西,交互辉映。

从乌鲁木齐搭乘飞机,落定库车龟兹机场,你就进入了龟兹古国的中心区域,时至今日,依然可见到很多古老的石窟建筑群,它们见证和反映了古龟兹国的昔日光辉与极高的艺术水平。

探访克孜尔石窟

克孜尔石窟位于拜城县克孜尔乡东南7公里木扎提河北岸的明屋达格山断崖上,是公元 3-9 世纪开凿于天山南麓古龟兹地区的佛教石窟寺,是西域地区现存最早、规模最大、持续时间最长、洞窟类型最齐备、影响广泛的佛教石窟寺遗存,也是我国现存开凿年代最早的一处石窟寺。它既是龟兹石窟的代表,也是佛教石窟寺从印度北传中国后,地域位置最西的一处石窟群,受到了印度、中亚乃至中原北方佛教艺术的多重影响,既可称作西域地区佛教石窟寺的典范,又是印度与中原北方石窟的媒介。

以克孜尔第17窟为例,我们先来感受一下古老的壁画艺术带给我们的视觉冲击与精神洗礼。

该窟约始建于公元6世纪,中心柱式礼佛窟,前室塌毁,存有主室和后室。一进入洞窟,最先映入眼帘和打动心灵的就是布满整个主室空间的装饰壁画,尤其是占据篇幅最多,且构图独特、新颖的菱格本生故事画。这些菱格都十分有规律地整齐排列在券顶上,错落有致的色彩搭配,丰富有趣,更增添了空间的律动感。除了一些剥落的及一些边角位置的菱格内绘简单动物或植物外,绘有本生故事的菱格有40余幅,每一个菱格描述一个故事,就有40多个故事,大部分故事内容已经识别。如比较典型的故事有:萨薄燃臂引路、摩诃萨埵太子舍身饲虎、猴王舍身救群猴、熊救樵夫被杀、慈者不孝头戴铁轮、龟救商客被杀、猴王智斗水妖、猕猴王救花鬘人被害、墓魄不言被埋、快目王施眼、慈力王施血、智马舍生救王命、修楼婆王闻法舍妻儿、大施抒海夺珠、大光明王始发道心、叔伯杀龙救国、鸽焚身救迷路人、象王舍身救囚徒等等。仅这一个窟就绘制和表现了如此多的故事题材,可见克孜尔石窟确是“故事的海洋”。

在主室前壁上方半圆端面绘制的“弥勒兜率天宫说法图”也是一幅经典之作。画面为:弥勒身着菩萨装,交脚而坐,右手持说法印,左手拿净瓶,两侧绘有听法天人。主室左右侧壁各绘两栏说法图,每栏4铺,共16铺,保存情况不佳,多有损毁。主室券顶中脊绘天象图,从内向外依次残存的有立佛、风神、立佛、日天。左甬道外侧壁绘有一身卢舍那佛,与之对应的右甬道外侧壁的佛像被德国探险队揭走,现存德国柏林亚洲艺术博物馆。后甬道正壁绘佛“涅槃”图,佛身后绘梵天、帝释和四大天王,佛脚下绘迦叶和阿难。洞窟内还绘有很多装饰图案,主要的有平行四边形纹和四方连续忍冬纹。

克孜尔石窟展现了由丝绸之路的宗教交流而引发的佛教石窟寺这一源于印度的佛教建筑形式经西域地区的传播。保留了类型齐备的石窟寺洞窟形制,特别是以 3-5 世纪的石窟遗存和窟内现存世界最丰富的小乘佛教佛传壁画、始创的“中心柱窟(龟兹型窟)”和“大像窟”及僧房窟等石窟形式,显示出强烈的“西来”印记与龟兹本土文化的结合与发展,形成独特的“龟兹风格”,对新疆以东的河西、陇右、中原地区及中亚的佛教石窟艺术都产生了显著的影响。与此同时,多种文字的文书、题记佐证了该地区在历史上共存过的多种宗教与文化的交流活动。

中心柱式的“龟兹型窟”是克孜尔石窟形制方面的最大特色和创新,代表有8窟、17窟、38窟等60余个洞窟。该类型的石窟源于印度以塔为中心的“支提窟”,但在其基础上融合克孜尔当地砂岩的结构特点和中亚游牧民族的丧葬习俗等,使中心塔与窟顶相接起到支撑柱作用,并区分出洞窟前后室,形成了印度所没有的中心柱式石窟,也称“龟兹型窟”。该种形制的石窟东传并显著影响了河西地区的敦煌石窟、中原地区的龙门石窟、云冈石窟中早期的洞窟形制。

克孜尔大像窟是世界同类洞窟中现存开凿年代最早者。以47窟为代表的6处石窟内置有大型立佛,佛像均在10 米以上,称为“大像窟”。这种在开凿大像窟并在洞窟内雕塑大佛的传统对新疆以东地区石窟的开凿产生了重大影响,甚至有可能影响了葱岭以西阿富汗等地区。

克孜尔石窟保存了丰富的佛教故事画遗存。其壁画题材和内容以本生故事、因缘故事和佛传故事等释迦牟尼故事画为主,本生和因缘故事100余种、佛传故事60多种,反映出龟兹地区盛行的小乘佛教“惟礼释迦”。其佛教故事画内容之丰富,超过了印度和中国内地,见证了 3-8 世纪龟兹作为丝绸之路天山南麓佛教中心的盛况。克孜尔石窟展现了丝绸之路上以佛教为载体的美术、音乐等艺术的交流。克孜尔石窟壁画艺术融合了希腊化的犍陀罗艺术、印度本土风格的秣菟罗艺术,并有西亚因素,显示出明显的西来影响印记。早期(3-4 世纪)壁画中人物形象(如118窟券顶天相图中的立佛、92窟正壁的坐佛、47窟左甬道入口上方的坐佛等)具有明显的西来风格,尤其是犍陀罗佛教造型艺术的影响;5 世纪的第 83、84 窟壁画中的人物造型风格近似印度秣莵罗佛教艺术;公元 6-7世纪壁画人体造型曲线即“三屈法式”的增强,显示出印度佛教艺术风格的影响;克孜尔千佛洞壁画还出现了波斯萨珊王朝流行的联珠纹饰。克孜尔壁画中的这些外来影响有力地证实了丝绸之路上以佛教艺术为载体的多种美术风格的交融,并进一步东传至新疆以东,实现了西亚、印度艺术沿丝绸之路的东渐。克孜尔石窟壁画中的乐舞形象与中原文献记载的流行于隋唐宫廷并波及整个东亚的西域“龟兹乐舞”相印证,见证了丝绸之路上音乐、舞蹈艺术的传播。

克孜尔石窟壁画所展现的龟兹民族的人种、服饰、信仰以及生产、生活与乐舞活动场景,为已消失的龟兹文明提供了独特的历史见证。壁画中龟兹地区的生活生产场景,反映出古龟兹地区融合了中原和西域及本民族文化所形成的特有的生活方式,连同上述佛教美术、音乐场景一起,生动再现了龟兹古国作为丝绸之路重要中转国的繁荣。

1957年,克孜尔石窟被列为新疆维吾尔自治区重点文物保护单位;1961年国务院公布为全国第一批重点文物保护单位;2014年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

渭干河东岸的库木吐喇石窟

库木吐喇石窟位于库车县西北约25公里渭干河东岸确尔塔格山南麓的崖壁间。洞窟由南向北绵延分布有3公里多,按洞窟所处的位置可分为两个区域,即谷口区和窟群区,现存已编号的洞窟有114个。库木吐喇石窟是龟兹佛教石窟群中一座规模仅次于克孜尔石窟的又一处著名的石窟寺遗址,1961年被列为全国重点文物保护单位。从地理位置上看,库木吐喇石窟处于渭干河的下游,沿河西北行直线20公里可抵达上游的克孜尔石窟,东北方与克孜尕哈烽燧和石窟寺遥相眺望,西南方的新和县境坐落着托乎拉艾肯石窟,这样在古龟兹国的都城附近就形成了一个佛教的中心区域。

库木吐喇石窟依洞窟壁画的题材内容、布局、绘画技法、艺术特征等,大致可以归纳为四种壁画艺术风格,即犍陀罗艺术风格、龟兹风格、汉地风格、回鹘风格。库木吐喇石窟中,多种艺术风格融合并存于一窟甚至某一局部的现象十分普遍,因此,这里几乎没有单一风格的洞窟,本文在叙述中以某种风格特征最为明显的洞窟作为例证。

库木吐喇石窟建造年代略晚于克孜尔石窟,大致可分为三个阶段 :一是龟兹王国时期,约公元5-6世纪。壁画题材同克孜尔石窟发展期的壁画相近。新2窟穹窿顶部上的壁画不但精美,而且保存完整,是早期龟兹风壁画的典型代表。二是安西大都护时期,约为公元7-8世纪。除了龟兹本地特色的洞窟和壁画外,出现了中原汉风壁画。题材内容有中原大乘佛教的“净土变”和“药师变”等经变画。在人物造型、装饰图案、绘画构图上,都与敦煌莫高窟有相似之处。龟兹风壁画与汉风壁画咫尺相邻,是库木吐喇石窟特有的奇观。三是回鹘时期,约为公元9世纪及其以后时期。虽然此时已为龟兹石窟的衰落期,但回鹘文化特色的佛教艺术给龟兹石窟增添了新的内容和风格,是研究回鹘文化的重要遗存。回鹘风洞窟内出现了汉文、回鹘文和龟兹文合璧的供养人榜题,这是十分罕见的珍贵资料。库木吐喇石窟的多元文化现象在世界佛教文化遗产中占有特殊的地位。

马蹄形山谷里的森木塞姆石窟

森木塞姆石窟位于库车县东北约40公里的牙哈乡克日西村北却勒塔格山口,距苏巴什佛寺仅15公里。这是龟兹境内现存位置最东、开凿时代较早、延续时间较长的一处石窟群。洞窟分布在马蹄形的山谷里,按地理位置可分为东、南、西、北、中五个区,编号洞窟57个。中区中央为一地面寺院遗址。

森木塞姆石窟大体可分为三个时期:早期为公元4-5世纪,洞窟以中心柱窟和方形窟为主,其形制与克孜尔石窟相当,壁画内容亦反映小乘佛教思想。中期为公元6~7世纪,大像窟即在此时期开凿。第11和43窟是保存比较完整的大像窟。第11窟高约15米,其规模仅次于克孜尔47窟。晚期为公元8世纪以降,回鹘风洞窟的出现是此时期的突出特点。

森木塞姆石窟是龟兹石窟中开凿时代较早,延续时间长的一处石窟群。它又是现知古龟兹境内最东边的一处石窟群,在佛教及其艺术的传播和发展中,曾起到中介作用。尽管它的洞窟数量没有克孜尔和库木吐喇石窟那样多,但却囊括了龟兹石窟艺术发展的全过程,拥有较多受到印度、希腊等外来影响和当地龟兹、吐蕃、回鹘等各种民族文化元素荟萃的壁画艺术,对了解和研究佛教及其艺术的传入,龟兹佛教的发展,佛教石窟艺术的演变及其社会背景有着重要的意义。

王室寺院克孜尔尕哈石窟

克孜尔尕哈石窟位于库车县西北12公里的盐水沟旁的却勒塔格山脉的丘陵地带。在距离洞窟约1公里的沟口,耸立着高达40多米的克孜尔尕哈烽燧遗址,与石窟群隔道相望。克孜尔尕哈烽燧是公元前2世纪-公元3世纪汉帝国设立在天山南麓交通沿线的军事警戒保障设施,位于塔里木盆地北缘却勒塔格山南麓台地。作为西域地区丝绸之路交通沿线诸多烽燧中至今保存最好、规模最大的代表性烽燧,其见证了汉帝国大型交通保障体系中的烽燧制度及其对丝绸之路长距离交通和交流的保障。克孜尔尕哈烽燧所处的盐水沟东岸戈壁台地视域开阔,位于汉代出玉门关西行通往古龟兹、疏勒及天山北麓乌孙的交通要道。

克孜尔尕哈石窟是距离龟兹都城伊罗卢城最近的一处石窟群。克孜尔尕哈编号洞窟66个,分布在五个单元组合内。这些洞窟开凿的年代比较集中,大致可分为两个时期:前期为公元6-7世纪,后期为公元8世纪以后。第13窟和第14窟的供养人画像中出现了地神“坚牢”托举龟兹国王和王后的形象,为龟兹石窟所独有。根据国王和王族供养像及龟兹文题记判断,这里应是龟兹王室寺院。洞窟形制以中心柱窟为多,壁画题材内容主要有本生故事和因缘故事等。本生故事以大幅画面绘在中心柱窟甬道侧壁,为龟兹其他石窟所少见。第30窟后室顶部的伎乐飞天造型优美,是龟兹石窟中保存完好的艺术品。

丝路蜿蜒曲折如线,串起沿途颗颗明珠。

丝路沧桑醇厚如歌,吟唱昔日几多辉煌。

丝路多彩斑斓如画,描绘锦绣奇山异景。

丝路未来无限可能,燃烧追梦人的动人情怀。

时光的留痕,穿越千年,龟兹石窟壁画艺术的独创性和多样性,以及跨民族、跨文化的包容性与兼收并蓄的多元化创造,不仅承载着丝绸之路历史的记忆,而且它所散发的深邃而独特的文明之光,将会照耀在每一个走近它的人身上。

tips

交通:从乌鲁木齐到库车,交通十分方便,可选择飞机、火车、汽车等交通工具,其中飞机是最便捷的,单程只需50分钟左右即可到达。库车龟兹机场到拜城县克孜尔石窟约70公里,可以选择跟随旅行团、或包车自行前往,成人票价70/人。另外,目前旅游开放石窟有克孜尔石窟和克孜尔尕哈石窟,克孜尔库木吐喇石窟正在积极筹备中。参观其它龟兹石窟文物点需要提交特殊申请。

美食:库车大馕,以大、香、脆而出名,已成为库车县一张独特的名片,知名度越来越高,配有礼盒包装和快递等服务,也是走亲访友的馈赠佳品。推荐在库车“大馕城”选购,那里可谓汇集了当地民间顶尖打馕高手,而且在囊品体验区,游客可以全程参观和体验打馕的制作过程、了解库车馕文化的发展传承。

小白杏(原名阿克西米西,意为“白色蜂蜜”)其果实光洁、质细多汁、清香蜜甜,是库车名特产。库车栽培杏的历史已有两千多年,现保留下来的优质品种就有20多个,尤以小白杏最为出名,每到春末夏初库车小白杏成熟的季节,库车到处都飘散着杏子的香气。