高校德育创新与专业教育相融合的研究——基于沈阳农业大学大学生信仰现状的调查

2016-04-15董凤丽马发旺谷晓萍

匡 阗 陈 珂 董凤丽 马发旺 谷晓萍

(沈阳农业大学经济管理学院,沈阳 110866)

高校德育创新与专业教育相融合的研究——基于沈阳农业大学大学生信仰现状的调查

匡阗陈珂董凤丽马发旺谷晓萍

(沈阳农业大学经济管理学院,沈阳110866)

摘要:受外来文化及我国市场经济的影响,当代大学生的价值观、思维方式、道德观等均发生了巨大的变化。沈阳农业大学大学生信仰现状问卷调查结果显示:当前大学生信仰的主流是正确的,对党和国家有较高的认同,有一定的民族自豪感和社会责任心,能够激发自身战胜困难的决心和信心。但是,部分大学生也存在采取回避、自责、明哲保身、求助神灵等消极方式应对困难的问题。特别是大学生因性别、家庭居住地、年级、学科的不同,在信仰问题上表现出一定的差异,包括年级越高越容易产生宗教信仰、当升学和择业等诸多需要抉择的重大问题出现时容易产生困惑和迷茫并寻求宗教信仰作为自身的心理依托、随着年级的升高在民族主义和国家主义方面的信仰降低。大学生信仰的现状要求高校应重视德育创新,促进德育与专业教育的融合,以引导大学生形成正确的信仰和科学的世界观并掌握科学的方法论;应积极采取促进德育创新与专业教育相融合的措施,包括推动专业课教师转变教育观念和提高自身素质、将德育要求融入专业课的教学目标、在教学方法和教学内容方面加强德育与专业教育的融合、有效利用现代信息技术实现德育创新等。

关键词:德育创新;大学生;信仰;专业教育;问卷调查

大学德育渗透于高校教育的各个环节和全程,是培养国之栋梁的必然要求,是新时期高校大学生思想政治教育的重要任务。“德育”概念,从广义的角度定义,是指通过与之相关的教育团体,根据受教育者及社会的需求,有计划、有目的地对受教育者从思想、政治、道德等方面进行教育,通常覆盖学校教育、家庭教育、社区教育等诸多方面;从狭义的角度定义,专指学校德育,即学校通过理论课程、主题教育等渠道对学生所进行的思想、政治和道德方面的教育,以达到提升学生道德品质的目的[1]。

然而,受外来文化及我国市场经济的影响,当代大学生的价值观、思维方式、道德观等均发生了巨大的变化,出现了大学生社会共同信仰弱化[2]以及信仰物质化、功利化、非理性和非科学性[3]等现象。同时,我国高校德育的相对缺位和滞后也导致部分大学生重物质利益追求、轻精神思考,追逐短期利益、忽视长期利益[4],对传统的价值观、道德观产生质疑,对理想和人生产生怀疑,更为严重的是少数大学生甚至陷入了信仰危机[5]。

针对高校德育面临的挑战,笔者在沈阳农业大学开展了大学生信仰现状问卷调查,并基于调查结果对大学生信仰的现状进行了总结,对不同性别、家庭居住地、年级、学科大学生的信仰差异进行了分析,以期进一步探索大学生德育的新方法、新手段和新途径,加强高校德育与专业教育的融合,建立健全富有针对性的德育体制,促进高校德育的创新。

一、大学生信仰现状问卷调查的设计与分析方法

在对相关研究成果进行比较分析和研究的基础上,笔者设计了大学生信仰现状调查问卷,问卷针对信仰设立了3个一级因子和8个二级因子,共有40个题目。其中,一级因子“超自然信仰”包含“宗教信仰”和“神灵崇拜”2个二级因子;一级因子“社会信仰”包含“民族主义信仰”“政治信仰”和“国家主义信仰”3个二级因子;一级因子“实用信仰”包含“生命崇拜”“金钱崇拜”和“家庭崇拜”3个二级因子[6]。每个题目设定了5个答案,从“非常不同意”到“非常同意”,分别赋予分值1、2、3、4、5分。

大学生信仰现状问卷调查以沈阳农业大学全日制大学生为调查对象,以现场发放纸质问卷和网络发放电子问卷的方式,共向不同专业、年级、学科的大学生发放问卷562份。剔除无效问卷23份,共回收有效问卷539份,其中男生的有效问卷261份,女生的有效问卷278份。最后,笔者运用SPSS19.0软件对搜集到的数据进行了多元方差分析。

二、大学生信仰现状问卷调查的结果与分析

(一)调查结果

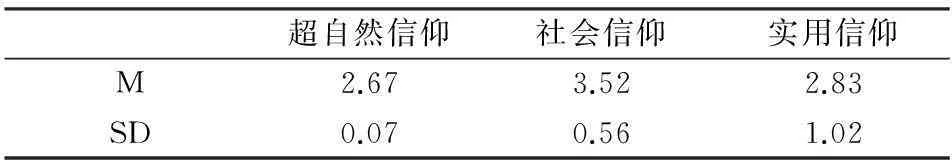

大学生信仰现状问卷调查结果显示(详见表1),大学生在社会信仰上的认同度较高,在超自然信仰上的认同度最低。总体上看,当代大学生是比较积极向上的,在遇到困难和问题时不会自怨自艾,能够主动求助以及信赖他人和相关的组织团体,并且积极主动地寻找解决的办法。

表1 大学生信仰一级因子问卷调查结果的比较

调查结果还显示(详见表2),大学生对国家主义信仰的认同度最高,其后依次为生命崇拜、民族主义信仰、政治信仰,而对金钱崇拜和神灵崇拜的认同度较低。这说明当前大学生信仰的主流是正确的,大学生对党和国家有着较高的认同,有一定的民族自豪感和社会责任心;当面对问题时,能够激发自身战胜困难的决心和信心,不唯利是图,不消极避世。但是,部分大学生也存在采取回避、自责、明哲保身、求助神灵等消极方式应对困难的问题。对此,高校教师应予以关注,并及时做好引导工作。

表2 大学生信仰二级因子问卷调查结果的比较

(二)信仰差异分析

1.不同性别大学生的信仰差异分析

笔者在对不同性别大学生的问卷调查结果进行比较分析后发现(详见表3):在超自然信仰方面,女生比男生更容易产生宗教信仰和神灵崇拜,特别是在二级因子神灵崇拜上,女生与男生的差异性尤为显著(F=12.56,P<0.001);在社会信仰方面,虽然女生在3个二级因子上的均值都低于男生,但是男女生的差异性并不显著;在实用信仰方面,男生在3个二级因子上的均值都高于女生,但是只在二级因子金钱崇拜上与女生的差异性显著(F=14.52,P<0.001)。

表3 不同性别大学生的信仰差异

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001;P越小F的显著性越强。

对上述问卷调查结果进行归因分析,笔者认为,受生理、社会角色等因素的制约,在我国传统的性别观念中,女性通常是弱者。所以相比男性而言,女性在遇到来自生活、社会的压力时,更容易去求助宗教,从而产生对神灵的依附,进而产生崇拜。同时,在当今社会,经济地位、薪酬指数已成为衡量男性价值的重要参数[7]。所以相比女性而言,男性的社会角色决定了其更容易产生金钱崇拜。

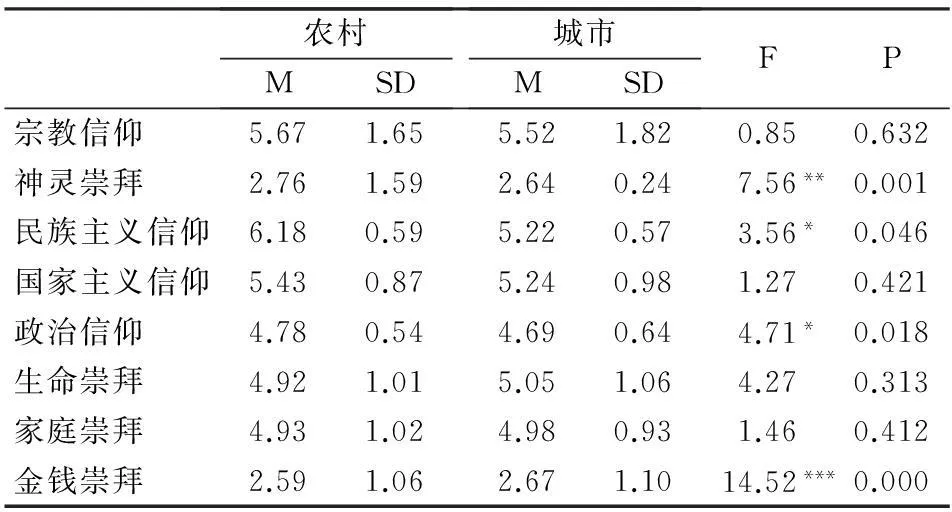

2.不同家庭居住地大学生的信仰差异分析

笔者在对不同家庭居住地大学生的问卷调查结果进行比较分析后发现(详见表4):在超自然信仰方面,家庭居住地在农村与在城市的大学生在二级因子宗教信仰上的差异不明显,但是在二级因子神灵崇拜上具有差异性(F=7.56,P<0.01),家庭居住地在农村的大学生更容易产生神灵崇拜;在社会信仰方面,家庭居住地在农村与在城市的大学生在二级因子政治信仰、民族主义信仰上具有差异性,家庭居住地在农村的大学生更容易产生政治信仰和民族主义信仰;在实用信仰方面,家庭居住地在农村与在城市的大学生在二级因子金钱崇拜上的差异显著(F=14.52,P<0.001),家庭居住地在城市的大学生更容易产生金钱崇拜。

表4 不同家庭居住地大学生的信仰差异

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001;P越小F的显著性越强。

对上述问卷调查结果进行归因分析,笔者认为,家庭居住地在农村的大学生受我国农村文化氛围和生活环境的影响,依然存在固本重农的思想,再加上物质条件不及城市、生活环境相对单一封闭、信息交流少,所以他们的思想较为单纯,重家庭,容易产生神灵崇拜,在政治信仰和民族主义信仰上更容易坚定信念。而家庭居住地在城市的大学生所处的社会环境更为开放,接触到的文化思潮更为多元化,传统文化和思想受到西方文化的冲击更为强烈,再加上物质生活条件较为丰富,所以更容易产生金钱崇拜,信仰更具有多样性和不确定性。

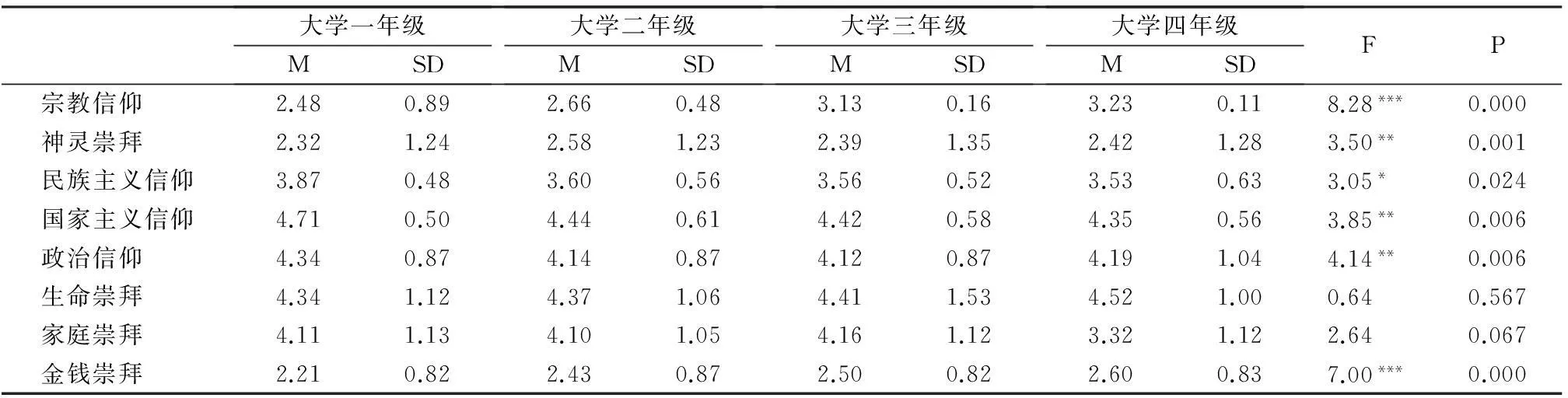

3.不同年级大学生的信仰差异分析

笔者在对不同年级大学生的问卷调查结果进行比较分析后发现(详见表5):在超自然信仰方面,不同年级大学生具有差异性,特别是在二级因子宗教信仰上,不同年级大学生的差异性尤为显著(F=8.28,P<0.001)。随着年级的升高,二级因子宗教信仰的均值逐渐增加,数据显示大学三、四年级的学生更容易产生宗教信仰。这主要是因为大学三、四年级的学生已经开始面临升学和择业的压力,而对第一次独自处理人生重大问题的大学生来说,比较容易产生困惑和无助感,容易对解决问题过程中遇到的诸多不确定因素产生畏惧,所以在这个阶段他们更容易向宗教求助。

在社会信仰方面,不同年级大学生也具有差异性。其中,在二级因子政治信仰上,大学一年级学生的均值最高,大学三年级学生的均值最低,可见大学三年级是一个转折点。究其原因,主要是进入大学三年级后学生面临的各方面压力越来越大,尤其是随着对社会的接触越来越多,遭遇的挫折也逐渐增多,从而导致对社会的满意度降低。所以大学三、四年级的学生更容易从迷茫、困惑走向麻木,政治信仰减弱。

在实用信仰方面,不同年级大学生只在二级因子金钱崇拜上具有显著差异(F=7.00,P<0.001),大学一年级学生的均值最低,大学四年级学生的均值最高。

表5 不同年级大学生的信仰差异

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001;P越小F的显著性越强。

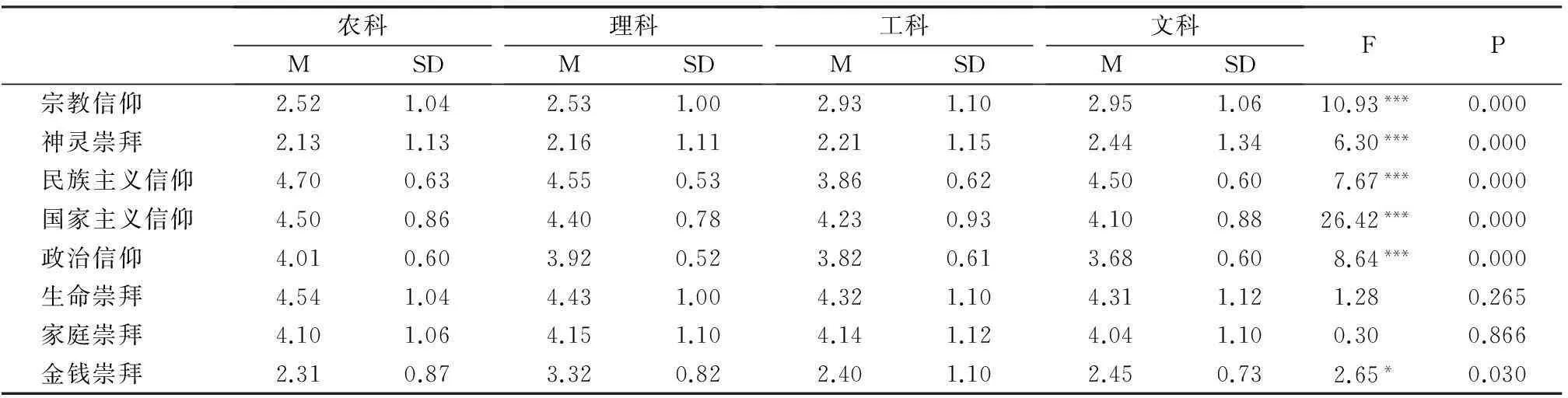

4.不同学科大学生的信仰差异分析

笔者在对不同学科大学生的问卷调查结果进行比较分析后发现(详见表6):在超自然信仰方面,不同学科大学生具有显著的差异性。文科大学生在二级因子宗教信仰和神灵崇拜上的均值都是最高的,其后依次为工科、理科和农科的大学生。

在社会信仰方面,农科大学生在二级因子民族主义信仰方面的均值最高,其后依次为理科、文科、工科的大学生;农科大学生在二级因子政治信仰和国家主义信仰上的均值都是最高的,其后依次为理科、工科、文科的大学生。由此可见,农科大学生较易建立社会信仰,而工科大学生对民族主义不易产生信仰,文科大学生对政治和国家主义不易产生信仰。

在实用信仰方面,不同学科大学生只在二级因子金钱崇拜上具有差异性,均值从高到低的排序依次为文科、工科、理科、农科。由此可见,文科大学生更注重生活现实,比其他学科大学生更容易产生金钱崇拜。

表6 不同学科大学生的信仰差异

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001;P越小F的显著性越强。

三、高校德育创新与专业教育相融合的必要性

(一)德育创新与专业教育相融合有利于引导大学生形成正确的信仰观

沈阳农业大学大学生信仰现状问卷调查结果显示,大学生因性别、家庭居住地、年级、学科的不同,在信仰问题上均表现出不同的差异性。笔者在对大学生的访谈中发现,随着年级的升高,大学生在升学和择业等诸多需要抉择的重大问题前容易产生困惑和迷茫,于是一些学生会通过寻求宗教信仰为自身寻求精神寄托;与此同时,进入大学三、四年级以后,大学生接触社会的机会增多,社会的一些黑暗面以及拜金主义、金钱至上观念的流行等都对大学生产生了强烈的冲击,理想与现实的矛盾使大学生原有的美好理想和愿望悄然发生着改变,一些学生对民族主义和国家主义的信仰逐渐产生质疑。所以随着年级的升高大学生更容易产生宗教信仰,对金钱的崇拜也不断上升,而对民族主义、国家主义的信仰则有所下降。

目前,在高等院校的本科课程体系中,德育课程主要以“两课”为主,集中在大学一、二年级开设,除此之外几乎没有开设相关的课程,而占据主要学时数的专业课程则很少涉及德育内容。专业课教师只注重传授专业知识,而忽视利用专业知识诠释社会现象,尤其是不能对学生的困惑和迷茫予以及时的关注和指引。所以当学生在信仰方面出现问题时,无法及时发现,最终导致上述情况的出现。可见,导致上述情况出现的根本原因之一在于本科教育阶段德育与专业教育的分离和割裂,德育没有贯穿于大学人才培养的全程。因此,笔者认为,高等院校必须加强德育创新与专业教育的融合,结合专业课的知识性、思想性等特点,并充分利用专业课教师授课的艺术性和趣味性以及数字化教学手段,培养大学生正确辨别和选择道德、信念的能力,使其形成正确的价值观并能够坚守马克思主义科学信仰观,从而彻底改变大学高年级德育弱化的情况。

(二)德育创新与专业教育相融合有利于引导大学生形成科学的世界观并掌握科学的方法论

沈阳农业大学大学生信仰现状问卷调查结果显示,不同学科大学生的信仰是具有差异性的,在二级因子宗教信仰和神灵崇拜上,农科大学生的均值最低,而文科大学生的均值最高;在二级因子民族主义、国家主义和政治信仰上,农科大学生的均值最高,而文科、工科大学生的均值较低;在二级因子金钱崇拜上,文科大学生以及家庭居住地在城市的男性大学生的均值最高,他们容易产生拜金主义思想,以追求物质利益为人生快乐的基础。从总体上看,沈阳农业大学大学生信仰的现状呈现文科学生重物质、农科学生重科学的局面,与其他学科大学生相比,农科大学生的信仰较为合理、科学,出现的信仰问题较少。

究其原因,主要是沈阳农业大学的农科专业已率先开展了德育创新,通过征集相关课程的教书育人案例,将德育与专业教育进行了较好的融合。德育创新与专业教育的融合,强化了专业课教师教书育人的意识,并使其参与到大学生德育工作中,从而拓展了德育空间,丰富了德育的内容和方式,使德育有效地贯穿于大学本科教育的全程。专业课教师将德育引入课堂,运用科学的方法向学生阐释人类社会的发展规律,运用多种教学手段展示和介绍专业领域先进的科研成果和杰出人物的事迹,将抽象的理论转化为栩栩如生的案例。这不仅彻底改变了传统德育既“大”又“空”的说教方式,使德育更具有说服力和有效性,而且使大学生懂得了科技的价值,从而有利于培养大学生把探索科学规律和追求真理作为人生的最高理想,用科学的方法抵制虚幻、荒谬的歪理邪说,建立起科学的世界观和方法论。

四、高校促进德育创新与专业教育相融合的措施

(一)推动专业课教师转变教育观念和提高自身素质

笔者在对大学生的访谈中发现,大部分学生都能正确理解和熟练掌握所学的德育理论知识,了解社会规范和行为准则,但是在实际生活中却不能付诸实施并落实在行动上,存在理论与实践明显脱节的问题。这说明专业课教师在把德育融入专业教育的过程中对德育知识的践行强调不够。因此,高校应引导专业课教师逐步改变德育只是德育教师的工作的观念和“重智轻德”的观念,使其认识到自己不仅是传授科学知识的“授业者”,亦是传播精神文明的“传道者”。因为只有“立人先立德”的教育,才能为大学生构筑起科学合理的道德观、价值观、信仰观。同时,高校要加强专业课教师个人道德素质和人文素养的培养,使其重师德、严于律己、能够为人师表,从而成为大学生学习、生活中的榜样。正如俄国著名教育家乌申斯基所说的“教师个人的范例,对于青年人的心灵,是任何东西都不可能代替的最有用的阳光”。

(二)将德育要求融入专业课的教学目标

专业课教师在把德育融入专业教育的过程中,要把提升大学生自律能力、自我道德追求和自我道德实践能力等列入课程教学目标。这样,一方面可以解决某些德育目标被制定得过于“高、深、远”的问题,从而激活受教育群体的道德需要;另一方面,有利于促进大学生自愿接受德育内容并将其转化为行动,进而不断完善自我。

(三)在教学方法和教学内容方面加强德育与专业教育的融合

1.教学方法方面

专业课教师在把德育融入专业教育的过程中,要改变陈旧、呆板的说教方式,采用国内外较为先进的民主参与、双向互动、平等交流、疏通引导等教学方法[8],通过加强师生互动、鼓励学生畅所欲言,使大学生能够有效地理解和吸收德育内容;要选取与专业紧密相关的德育案例,并有计划、有目的地将其融入专业课教学内容,从而把抽象的德育理论转化为鲜活的人物或事件,以激发学生在情感和思想上产生共鸣,使大学生在学习专业知识的过程中切身感受到德育内容的可操作性,并能够积极地进行对照、学习和模仿;要遵循“以人为本”的原则,在引入德育案例时做到适时和实时[1],既要避免盲目引入、主次不分,又要避免过犹不及。因为如果在专业课教学中引入德育案例过多,会引起学生的反感;如果引入过少,又难以达到德育效果。

2.教学内容方面

专业课教师在把德育融入专业教育的过程中,要根据大学生不同成长阶段的规律和特征,结合专业知识设立有关生命教育、幸福教育、奉献教育的德育主题,引导大学生能够勇敢地面对挑战和挫折、树立健康正确的信仰观、学会快乐地生活。例如,专业课教师要针对女生比男生更容易产生宗教信仰和神灵崇拜的特点,帮助女大学生认清自身优势,鼓励她们树立能够实现自身价值的积极的人生目标。

(四)有效利用现代信息技术实现德育创新

专业课教师在把德育融入专业教育的过程中,要充分利用计算机、网络、微信等现代信息技术手段和常用的通讯方式,通过开设网上课堂积极向大学生传播专业行业领域内的具有正能量的先进模范事迹,通过建立贴吧为大学生提供进行自由辩论的空间,鼓励学生主动参与各种丰富多彩的德育活动。同时,由于网络具有开放性、平等性、自由性等特点,所以专业课教师一方面要注重发挥其优势,随时掌握大学生的思想动态,以网络为媒介走进学生的内心世界,及时发现和解决问题;另一方面要适时引导大学生提高网络信息辨别能力和安全防范意识,坚决抵制网络上的腐化思想,使学生学会控制和管理自己的网络行为。

资助项目:辽宁省本科教学改革研究项目“专业教育与德育教育相融合教学模式创新研究”,项目编号2012112-4;沈阳农业大学学生工作专项科研课题“农业院校不同学科类别的大学生信仰状况调查研究”,项目编号2011xsgzzx09。

参考文献

[1]陈珂,张智,何丹,等.大学德育教育创新:专业教育与德育教育的融合——以林业经济管理学教学为例[J].高等农业教育,2013(12):25-28.

[2]高雷,刘宇航,刘营军.当代大学生信仰现状及其影响因素分析[J].高等农业教育,2012(4):81-84.

[3]康恩胜,庞文娟.大学生信仰现状及信仰教育研究[J].大学教育,2013(10):121-122.

[4]顾相伟,宋敏娟.大学生信仰教育的机制与路径探析[J].国家教育行政学院学报,2013(12):30-33.

[5]魏国力.探析中国当代大学生信仰问题的根源与解决路径[J].现代教育科学(高教研究),2013(2):60-62.

[6]宋兴川,金盛华.不同年级和专业大学生精神信仰的研究[J].心理发展与教育,2006(1):92-96.

[7]姚本先,刘庆明,何元庆.大学生信仰的现状与特点[J].高等教育研究,2009(9):77-83.

[8]李涛,陶晓瑛.当前高校德育课程实施中存在的问题及对策研究[J].教育理论与实践,2013(21):33-35.

(责任编辑柳小玲)