直觉与表现——基于朱光潜与梁宗岱的争辩

2016-04-13宛小平

宛 小 平

(安徽大学 哲学系,合肥 230039)

直觉与表现——基于朱光潜与梁宗岱的争辩

宛小平

(安徽大学 哲学系,合肥 230039)

摘要:在中国现代诗学发展史上,朱光潜和梁宗岱是两位极具个性的批评家,代表了两种截然不同的价值取向。20世纪三四十年代,朱光潜与梁宗岱曾围绕直觉与表现以及诗和散文的分别等五个问题逐一进行了辩论。朱光潜适度保留了美学作为认识论的规定性,但是对克罗齐心灵的客观唯心倾向认识不够充分;梁宗岱则没有分清楚哲学的直觉和艺术的直觉的区别,但是对于直觉的超越性质有着不自觉的感受。而他们二人实际上都不赞成克罗齐抹杀传达的物理事实在艺术表现中的作用的观点。这些对诗歌以及诗歌理论不同的理解与价值判断,在某种程度上影响着中国现代诗学的建构。

关键词:朱光潜;梁宗岱;克罗齐;直觉;表现

争论不一定都是双方观点相差甚远,也不一定争论都会伤了和气。重要的是在论辩的过程中呈现出所讨论问题本身的复杂性和有趣性;也往往在这种争辩中暴露出各自论据和论点的不充分,有时可能这种讨论还不会有一个明晰的结论。但论辩为进一步弄清问题提供了思索的新渠道,我想朱光潜与梁宗岱在20世纪三四十年代围绕直觉与表现问题的争辩就是如此。如今我们重提这场讨论的话题,当然不是仅仅为了述绍朱梁之争的实况,更重要的是就围绕着直觉与表现问题在朱梁讨论中对我们有哪些启发,以及如何在他们暴露的矛盾与问题中再进学理一层,这是我写这篇文章的想法。

一、朱光潜与梁宗岱争论的背景与问题的提出

朱光潜于20世纪二三十年代留学欧洲时就与梁宗岱常在一起争辩,两人交情深厚。回国后,同住八旗子弟遗落的“慈慧殿”三号。朱光潜在慈慧殿自己家院落里仿照西方文艺“沙龙”搞了一个“读诗会”,约每月一次,聚集了京派文人周作人、叶公超、废名、卞之琳、林徽因、周煦良、孙大雨、罗念生、朱自清、俞平伯、王了一、李健吾、林庚、曹葆华、徐芳诸先生。每次讨论,梁宗岱总喜和人争论,他自恃才高、锋芒毕露,又是讨论学者中对法语精通者,自然常常和其他学者争的不欢而散。他和林徽因的争论(沈从文记载)可能是导致读诗会实际瓦解的真实原因。不过,朱光潜对这邻居的性格当然很了解,所以也能在梁先生作出在一般人看来有些出格的举动后报以宽容和原谅的态度。在朱光潜和巴金那场争论中,梁宗岱作为朱光潜的好友却也写了《从滥用名词说起》(《宇宙风》1937年3月1日)来批评朱光潜。固然梁和巴在此之前日本旅居时有比较密切的交往,梁在朱、巴之争中可以算作“中间人”的身份,但他并没给朱光潜多少面子,反倒把私下对朱的批评公诸于众:“我常常对光潜说:引例不确当是他文章里最常见的弱点,差不多他每部书乃至每篇文章里都可以发现。”梁的这篇文章成了巴金反击朱光潜的好材料,不断引用。和朱、梁关系都很好的沈从文当然看不过去,于是也写了《滥用名词的商榷》(《大公报·文艺副刊》1937年6月30日“上官碧”笔名),用意在调和,但对梁宗岱这样好炫耀自己、思想并未达到缜密的作家也略表讥讽之言:“如果我们留心观察,便会发现我们学术界流行着一种浮夸、好炫耀,强不知以为知,和发议论不负责任的风气:那才是我们文坛底流弊的根源。”同时称梁属于“又热心,又诚实,不过英雄气分太强,自视太高,容易把写作(不拘是论文、批评、创作)当成排泄情感的工具,不太明白自己也不太明白读者的人物。”[1]沈和朱对梁的性格脾气都很了解,他的调和或许也起了些作用,所以直至梁1983年去世时,朱赠挽联:“毕生至亲,既丧逝者行自念;好诗良药,长留德泽在人间。”梁在世时也曾坦言:朱光潜“是圣门学者,无论哲学、文学、心理学、美学,都做一番系统的研究”。

恰恰是因为上述提到的在朱、巴之争中梁扮演了在朱看来恐有些失当的角色,于是,可能是朱给梁私下去信言及对他新诗和词的一些看法,*因为梁在《试论直觉与表现》一文中说“至于你来信所提及的我底‘鹊踏枝’比前人特别富于双声叠韵及前人所很少的重韵如‘叠韵’和‘再作’和‘哀乐’,我可以坦白……”这样的话,说明是接到朱的来信的公开答案而写此文。大致也是“以身示法”,说明朋友之间的批评的分寸应该如何“把玩”。谁知,梁不能悟出这番道理,又以《试论直觉与表现》一文公诸他进一步批评朱的意见,遂引发了本文围绕着“直觉与表现”问题俩人一来一往的论辩。

诚如朱光潜所指出的,梁先生批评朱光潜的这篇文章起初是想借此说明克罗齐将直觉等同于表现是有问题的,他要拿自己的创作经验来说明直觉与表现还需要一种艺术家由“受感”到“酝酿”再到“结晶”,乃至“表现与传达”的过程。换言之,这受感、酝酿、结晶、表现或传达并非像克罗齐所说的内在的直觉已经尽了艺术的能事,已经是“表现”,而那通过“艺术品”的塑造则是“多余的”,是所谓“物理的事实”(传达)。其实,如果梁文是这样认为朱和克罗齐把直觉等同于表现而没有批评和改造,那实际上梁对朱的指责是不存在问题的,因为朱光潜《文艺心理学》里有明确说明不同意克罗齐把“传达”放在艺术的表现之外的批评,所以朱光潜在答复梁宗岱的文章中这样说道:“我很细心地把你批评克罗齐和批评我的论点衡量了一番,不能不惋惜你如果把克罗齐的美学著作和我的《文艺心理学》真正读完而且了解的话,也许节省了你的许多笔墨,当然也就省得我花工夫写这封信。我碰见不把一部书读完而且读懂就轻下批评的人已不只一次,我是照例报以缄默——时间是最不含糊的判决是非者——可是对于你,一位我所钦佩的且愈打成交的老友,我不能不回答。”[2]196看上去,是朱念在老友的情份上来答复一下梁先生本已误解朱光潜《文艺心理学》而生的批评,在我看来,朱光潜正式以《论直觉与表现答难——给梁宗岱先生》行文,恐怕还因为这一问题本身的确关乎美学这门学科的核心要害问题,不容不谈。

二、朱光潜和梁宗岱对直觉与表现的不同看法

梁宗岱的《试论直觉与表现》一文是从自己作为一个诗人的创作经历来对朱光潜关于直觉与表现看法进行批评的,他有时以“正宗”诠解克罗齐的姿态、有时又表现自己对克罗齐理论的不满,所以梁先生整个文章的思想逻辑并不统一,这一点朱光潜在他的《论直觉与表现答难》一文里已经指出来了。鉴于梁文的散漫和思想的游离,我们不妨顺着朱光潜反驳拟定的几个有关直觉与表现的问题层层展开讨论。

第一个问题:克罗齐讲的“直觉的”与“概念的”是截然分立,还是两者乃有关系?

梁宗岱认为克罗齐在“直觉的”与“概念的”之间划分了一道不可逾越的鸿沟。他指责朱光潜说:“在他(指朱)那对于克氏常说的不断发挥和阐释里似乎有一个极原始的罅隙:他(指朱)常常把思想与文字底关系来说明‘直觉即表现’,而忘记了克氏在他底《美学》一书里开宗明义就很合理地把知识分为‘直觉的’与‘概念的’:艺术是前者底产物而思想是后者底产物。”[3]

朱光潜则认为虽然克罗齐讲“知”有“直觉”的“知”、也有“逻辑的”知(概念的),但这并不能就说明克氏所说的“直觉的”知和“逻辑的”知没有关系,于是,朱光潜反驳道:“我回答:你(指梁)误解了克罗齐,不妨再把原书细看一遍。他虽把知识分为‘直觉的’与‘概念的’,虽主张艺术是前者的产物,却不曾说过(一)直觉不能产生思想;(二)艺术绝对用不着思想。思想往往经过直觉的阶段,一个哲学家或科学家探讨真理,一个艺术家追求完美形相,都须经过一番意匠经营,分析整理,优游涵泳,‘表里精粗无不到,然后一旦豁然贯通’(即直觉——引者注),于是心领神会,怡然自乐。在‘表里精粗无不到’的探索阶段,他在审视关系条理,他所用的是克氏所谓‘概念的’或‘名理的’活动;在突然发现一条新思路呈现时,在‘一旦豁然贯通’时,他就进入‘直觉’。直觉是聚精会神的心理状态,那时心灵专注于一个完整对象(无论是哲学,科学,宗教或艺术的启悟),而不旁迁他涉。”[2]198那么,究竟是梁先生说的对还是朱先生说的对呢?在我看来,俩人所引的克罗齐的话都没错,只是梁先生指责朱先生把“直觉的”知和“概念的”知搞混淆了,是只看到克氏强调直觉的知和逻辑的(名理的、也是概念的)知的不同,却没有看到克氏用“艺术”这一概念要比我们一般人理解的意思宽广。在克氏看来“美学”研究的“美”是“直觉的表现”;而“语言学”里研究的“文字”也是一种表现,所以本质上美学和语言学是一致的。这样看来的“艺术”显然不限于诗歌、绘画、雕塑所谓的“Fine Art”,而是包括一切可“直觉”(品)的科学、宗教、语言等在内。因此,如果单就克罗齐“直觉知识并不需要主子,也不要倚赖任何人;她无须从旁人借眼睛,她自己就有很好的眼睛”[4]8这一点说,毫无疑问艺术和哲学乃至科学的分别是存在的,朱光潜援引克罗齐“概念不能离直觉,正犹如直觉本身不能离原料”[4]22这句话并不能说明直觉的知和概念的(逻辑的)知联系的必然性,因为概念的知是比直觉的知在认识层面上要高一层的,反过来说直觉的知在没有上升到逻辑层面时它是无须借助理智的、当然也是无须借助于概念的。

不过,我为什么又说朱光潜引用克罗齐的话进行诠解也是正确的呢?因为朱光潜在讲直觉的知和概念的知的关联时,仍然引的是克罗齐说的“融会在直觉里面的概念已不复是概念,因为它们已失去独立与自主”这句话,并注解道“这就是说,在艺术里,概念须融会于直觉,为完整形相”[2]198。这当然是说明了他自己把直觉的知和概念的知联系起来是有条件的,是在美学的角度来承认这一般(概念的、逻辑的)寓特殊之中,直觉却是从特殊(个别)中显现这一般(概念的)。也就是说,直觉和概念是有联系的,审美的机制是从个别(单称判断)出发以蕴涵普遍性的;哲学的认知是从“类”(一般)概念本身出发的,两者对个别和一般的联系方式是不同的。至于朱光潜还看到梁先生没有看到在克氏所用的“艺术”一词不同于一般人的看法,这的确是揭开克氏“直觉即表现”说的关键,容我们后面再详论。

总之,就梁宗岱来说,似乎他认识的克罗齐是把直觉与概念并立的,两者不容有联系;而朱光潜看来,直觉和概念是二度的关系:就第一层面来说,直觉的确诚如克氏所说无须概念而独立,但就“艺术”的整个活动来说,克氏的直觉只是“美感经验”的那一刹那,它的前与后仍然有“名理”(逻辑和概念的)思考在起作用,因而“直觉”从更高一层(二度关系)的关系来看,还是包括个别(直觉)参与其中的,它并不和概念相抵触。后来朱光潜在1948年正中书局出版的《克罗齐哲学述评》里干脆提出了:“个别的直觉(即普通所谓‘感觉’或‘知觉’)是最基层的知解活动,而艺术的直觉却不是,它是熔铸知觉、直觉、概念于一炉的‘想象’。”[5]451-452显然,这里朱光潜是从整个“艺术活动”来理解“直觉”这一含义的。并且,其有意把梁宗岱所理解的“最基层的知解活动”等同于直觉,看作是和“艺术的直觉”不同的(因为这本书里,朱光潜认为克罗齐在《美学原理》里还没有明确区分出普通的最基层的知解活动(直觉)和艺术的直觉的分别)。

第二个问题:是否“改了一个字同时也就改变了意境”(朱光潜语)?

梁宗岱认为:“为要替‘直觉即表现’辩护,为要说明‘意在言先’之不可能,朱先生曾不止一次引用王介甫‘春风又绿江南岸’这句诗比较以前的未定稿为证。这句诗中的‘绿’字,他说,原来由‘到’‘过’‘入’‘满’诸字辗转过来的。这几个不同的动词代表不同的意境,王介甫要把‘过’‘满’等字改成‘绿’字,是嫌‘过’‘满’等字的的意境不如‘绿’字的意境,并非本来想到‘绿’字的意境而下一‘过’字,后来发现它不恰当,于是再换上一‘绿’字。”并进一步指责朱光潜:“这说法,除掉犯了我上面所指出的混淆‘概念’和‘直觉’两种知识的错误之外,还有一个极大毛病:就是把艺术或艺术底意境看得太支离破碎了。”梁先生申述自己对“意境”的看法是“一件艺术品(一首诗、一支曲或一幅画)似乎只应该表现一个意境或直觉”。就王介甫的由“到”而“过”而“入”而“满”都不过是一步步逼近“绿”字的许多阶段,而“整个意境在本质上并不因此而改变,不过最后一个字把它表现得最活跃最丰满因而最恰当,最能在我们心里唤起与他同样的印象罢了”[3]。

朱光潜看到他好友的发难,从自己对克罗齐“直觉即表现”命题的理解,反倒认为是梁宗岱先生把艺术的意境弄得支离破碎。朱先生反驳道:“我不懂得你所谓混淆‘概念’和‘直觉’,在我所列举的那个例子中,哪个是‘概念’?哪个是‘直觉’?它们怎样被我混淆了?比如想到‘绿’字的境界时,突然见到那个形相,即有一顷刻的直觉;判断它比‘过’字的境界较好而决定用它,即有概念或名理的思想活动,难道你以为克罗齐说艺术是直觉的产物,就完全用不着概念思考吗?你不承认‘春风又到江南岸’是一种意境,而‘春风又绿江南岸’是另一种意境?你说经过这种更改,‘整个意境在本质上并不因此而改变’?我说它改变了,正因为艺术是有机体,有它的整一性,全体与部分息息相关,改变某一部分即牵动其余;而你说一个艺术作品,某一部分虽然更动了‘而整个意境在本质上并不因此而改变’,那末,部分与全体即没有所谓‘有机的’关系。请问‘把艺术的意境看得太支离破碎’的是我还是你呢?”[2]199-200

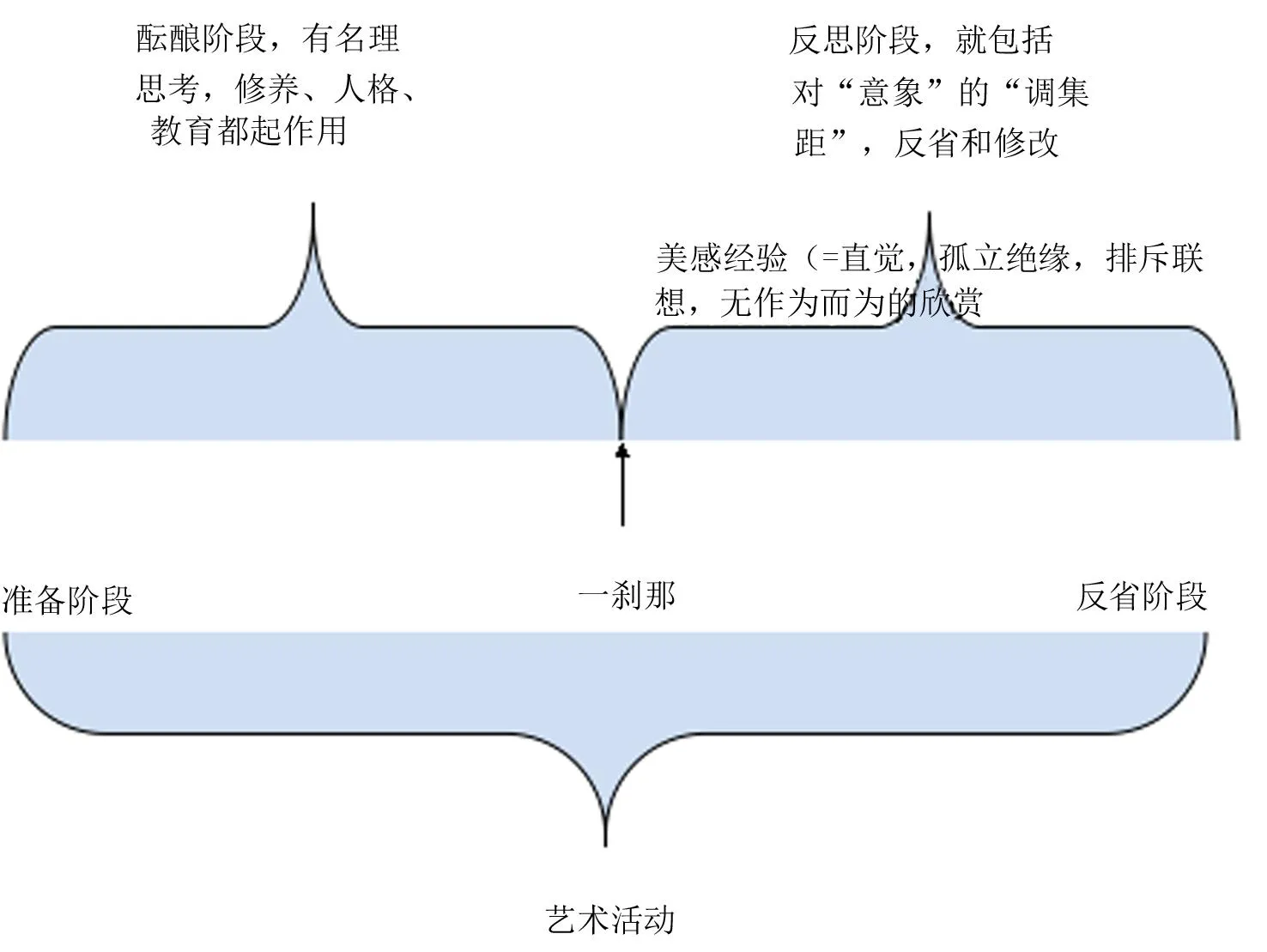

究竟是梁先生说的对,还是朱先生说的正确呢?我以为二人的说法都各有道理,问题出在克罗齐“直觉即表现”命题本身的漏洞。因为克罗齐讲的直觉即是心中呈现的“意象”(梁称“意境”),其他用文字和颜色、声音的传达都是物理事实,不是艺术。其实,对于这个看法,梁和朱都不赞同。既然都不赞同,自然就有各自对克罗齐这个命题“补苴罅漏”的权力。而朱光潜承认在美感经验(直觉)的前或后有名理思考,并且把美感经验只是看作整个艺术活动的一个环节,这当然已经是改造后的克罗齐“艺术即表现”(注意:克氏在这里并没有把“艺术”和“美感经验”区分开来)的命题了。如果用公式表达即是:

朱光潜在《文艺心理学》中指出:“我们须明白美感经验只是艺术活动全体中的一小部分。美感经验是纯粹的形象的直觉,直觉是一种短促的、一纵即逝的活动;艺术的完成则需要长时期坚持的努力。比如作诗,诗的精华在情趣饱和的意象。这种意象突然间很新鲜地涌现于作者的眼前,他觉得它有趣,把它抓住记载下来,于是有诗。美感经验只限于意象突然涌现的一顷刻。但是作诗却不如此简单。在意象未涌现以前,作者往往须苦心构思,才能寻到它。纵然它有时不招自来,也必须在潜意识中经过长期的酝酿。在意象涌现的一顷刻中,诗人心中固然只直觉到一个孤立绝缘的意象,对于它不加以科学的思考或伦理的评价。但是直觉之后,思考判断自然就要跟着来。作者得到一个意象不一定就用它,须斟酌它是否恰到好处;假如不好,他还须把它丢开另寻较满意的意象。这种反省与修改虽不是美感经验,却仍不失其为艺术活动。美感经验只能有自觉而不能有意志及思考;整个艺术活动却不能不用意志和思考。在艺术活动中,直觉和思考更迭起伏,进行轨迹可以用断续线表示。形式派美学在这条断续线中取出相当于直觉的片断,把它叫作美感经验,以为它是孤立绝缘的。这在方法上是一种大错误,因为在实际上直觉并不能概括艺术活动全体,它具有前因后果,不能分离独立。形式派美学(指康德、克罗齐等——引者注)既然把美感经验划为独立区域,看见在这片刻的直觉中文艺与道德无直接关系,便以为在整个的艺术活动中道德问题也不能闯入,这也未免是以偏概全,不合逻辑。”[6]

由此可知,朱光潜不是像克罗齐那样把直觉即“意象(意境)”视为一个“独立区域”,而是放在整个“艺术活动”里把握,自然,这种对诗的文字的“修改”也就不能算作是和原来克罗齐讲的一刹那间在心中形成的“意象(意境)”不无涉联的了。

反观梁宗岱对朱光潜的指责是站在克罗齐把直觉看作一个独立形成的“意象(意境)”的立场上的。应该说从克罗齐美学立场上看,朱光潜似乎有把“意境”割裂的嫌疑。问题在于:连梁宗岱自己也不同意克罗齐这种把“意境”仅局限于心中的直觉一刹那的观点。他写这篇反驳朱先生的文章本身就想表明他不同意克罗齐的直觉即表现(即“意境”)的观点,他也承认“传达”(物理事实)在“意境”形成中不是毫无作用的。因此,如果梁宗岱自己把自己的思想逻辑理顺的话,他应该也会同意(至少是不反对)朱先生对克罗齐表现说的这个纠正。

第三个问题:“究竟直觉是否即表现呢?是否没有表现即没有直觉呢?”*梁宗岱原文是这样的:“究竟直觉是否即表现呢?是否没有表现即没有直觉呢?在大自然底明媚或庄严的景象之前,在情感生活底严重关头,当全民族底命运千钧一发之际,我们心头所起的亲密则浩瀚的回响,模糊而强烈的感触;一段哀愁,一片欢欣,一缕温情,一阵酸楚,一线希望,一股恐怖,或一团更复杂的这许多感情底混和在我们心中闪烁,汹涌,潆洄——是否因为找不到适当的字句或形式宣洩出来便不存在呢?”

朱光潜肯定梁宗岱提出这个问题是“值得问的中心问题”。对于这个问题,朱梁俩人的争论几乎没有合得上拍。原因在于克罗齐本人对直觉中“哲学的直觉”(作为知识论的初始阶段)和“艺术的直觉”(经过艺术家赋形的)没有明确区分。其实,本来梁宗岱先生是想说克罗齐没说对,直觉并不能完全等同于表现(注意,梁先生这里理解的直觉是哲学上的;如果他理解的表现是艺术上的,那他就应该说是正确地对克罗齐的直觉说提出了质疑),可惜他自己也并不清楚这个区分。结果,朱光潜抓住梁先生这个思维上的混乱,指出他说的“回响”与“感触”虽然“强烈”,但还是“模糊”的,因为它还不是经过心灵综合作用了的(即“赋形”),因此还不是艺术的“直觉”,当然也就不能算是表现。其实,朱先生是把这“回响”“感触”归于“哲学的直觉”;而经过心灵完整赋形的才是艺术的“直觉”。这样,既挑了梁宗岱思维不清晰的毛病,又实际上在结论上同意了梁宗岱对直觉不就是表现的质疑,只不过是在进一步区分“哲学的直觉”和“艺术的直觉”(等于表现)的不同基础而已。

至于“是否没有表现即没有直觉”的疑问,梁先生是拿朱光潜“文艺都以有限寓无限,都只能用可以凝定于语言文字来暗示其余”为攻击的靶子。梁反问道:“那么,是否只有那凝定于语言文字的部分才算是直觉,而那被暗示的其余部分不算呢?或者,如果这没有表现出来的‘其余’可算直觉一部分,为什么那还未找到表现的全部情感或内在生活便不能算甚或不存在呢?”[3]显然,在这反问的背后,梁先生是相信那“被暗示的其余部分”以及“没有表现的”都应该算作“直觉”。朱光潜认为梁宗岱的这个问题有些还需要进一步甄别,有些则是似是而非的。

朱光潜将“被暗示的其余部分”可分两种可能:从创作者角度即艺术家去“心灵综合作用”发生时,也就是在“赋形”时,创作者的艺术敏感提醒自己不必和盘托出,便选择安排那个完形以暗示“其余”。朱光潜举杜甫《登慈恩寺塔》后半段(“回首叫虞舜”句起)为例,表面上虽只是说王母和周穆王宴瑶池之事,实际上是感叹唐明皇和杨贵妃的荒淫误国。杜甫并无直抒胸中的感慨,而是借荒淫池宴那番话来暗示“其余”。当然这是经过直觉,也即是表现。另一种是可能“被暗示的其余部分”并不曾进入创作者的意识中,那就不能算是直觉。至于创作时不曾有意要表现出来的,结果在事后自己或旁人读作品时又发现原作者未想到的意蕴,这只是算作是一种“新的直觉”,无论是对创作者或是欣赏者而言都是如此。所以,欣赏往往被看作是一种再度创作,“直觉到从前所未有直觉到的那种意蕴”。

经过朱光潜这一鞭辟入里的分析,梁宗岱对克罗齐“直觉即表现”命题的拷问在总的基础上并不能发生动摇。因为梁先生是把“直觉”和“新的直觉”混淆了,是一个似是而非的疑问。

对于梁宗岱“为什么还未找到表现的全部情感或内在生活便并打算直觉甚或不存在”的疑问,朱光潜指出:“谁也不否认它们存在”,但存在归存在,表现与否则是另外一个问题。“但是诸凡存在的东西不一定都得到艺术的表现或直觉”。接着,朱光潜找了梁宗岱一方面承认“在一般人心里只能产生一团纷乱,一片混茫”的“直觉”(引者注——实际不是直觉,还未成功地表现)而到了艺术那里则“艺术家的想象在纷乱和混茫的紧张达到最高度的时候……借了‘形式的感觉’,隐约地但强烈地预感或辨认出……一个完整的意象或境界之诞生”,这等于对“还未找到表现的全部情感或内在生活能否直觉”作出了否定的回答。朱光潜讥笑梁先生这种自相矛盾的表述,并指出梁先生欲推翻“直觉即是表现”,自己却在字里行间同意“直觉与表现简直是同一个动作”。朱光潜笑曰:“对呀!然则你在争辩的是什么呢?”

换言之,朱光潜承认克罗齐“直觉即表现”命题在大的方向是对的,只是没有对“直觉”再作“哲学的直觉”和“艺术的直觉”之分,因而容易让人感到直觉和表现不是一回事。实际上艺术的直觉和表现是一回事,而哲学的直觉和艺术的表现则不是一回事。

第四个问题:“直觉即表现”是否忽视了“传达”的作用?

对于这点,朱光潜同意梁宗岱对克罗齐忽视“传达”作用的批评,但同时指出这是他早在《文艺心理学》第十一章里批评克罗齐学说时就说得清清楚楚的问题。梁先生以为这是“大发现”,朱光潜则认为这种偶合是“英雄所见略同”。

第五个问题:关于诗和散文的分别问题。

梁先生在正文中把散文和诗分得很清楚,认为散文是分析的、理智的、不表情的;在文字的颜色、声音、意义三个元素中,散文毫不用“颜色”,“声音是附庸”,“意义则唯我独尊”。诗却相反,诗的主要元素是平仄、双声、叠韵、节奏和韵,还有几个字底音色义组成的“意象”。因此,诗是很讲声色的。它不像散文是通过理智的概念分析,诗是“一个却要体验和完全抓住这现象底整体;它底器官是想象”。

然而,梁先生思想的不严谨又表现在他在文后的注释说明上:“我自己的散文就最喜欢流连于这两不管的地带而为朱光潜先生所最不赞同的。”由于直接点名朱光潜,当然朱光潜要在回文中表明自己的态度:第一,朱光潜说明自己素来是赞成散文行文在诗与散文这“两不管的地带”的,这在《诗论》的“诗与散文”一章里说得很清楚,梁先生这番指责不知从何而起?况且,梁先生这个附注也推翻了他在正文中表达散文和诗有严格区分的观点,实际上是“自相矛盾”的。第二,朱光潜说即便有过责备梁先生散文的话(朱说他记不起了,也许当面表示过),那也并非是指责所谓“流连于两不管地带”,而实际上是对梁先生散文中“高华的词藻(或者说声色)”多少掩饰了未经洗炼过的“不真实的思想与情感”。这才是朱光潜对梁宗岱散文的批评态度。可惜梁先生完全“错置”问题了。

在诗与散文关系问题上,其实,梁先生有把诗和直觉(艺术)、散文和理智(哲学)画等号的倾向,以为这才是克罗齐艺术和哲学的分别。朱光潜则并不认为克罗齐的“直觉”和“理智”绝然对立,乃至不可融合。因此,朱光潜对诗和散文就更加注重直觉和理智的调和(“两不管的地带”)了。

三、由朱光潜和梁宗岱的论辩来反思直觉与表现的深义

从上述朱、梁围绕直觉与表现的争执可以看出此问题极为复杂。如果就朱光潜这方面来说,他认为克罗齐“直觉即表现”命题在根处是正确的,但否认“传达”是纰漏,那么朱光潜竭力改造克罗齐的表现说、并提出自己的表现说(如前图示)则对克罗齐某些原文的理解未必是从克罗齐本身出发的,有“六经注我”的意思;而从梁宗岱这方面看,他写“试论直觉与表现”本来是想反对克罗齐“直觉即表现”命题的,他却要和朱光潜争究竟那一个对克罗齐原文理解的正确,表明梁由于并没有逻辑一贯地吃透克罗齐直觉即表现命题的内涵,而常常为反驳朱光潜陷入了自相矛盾的境地。

然而,我们不能不说这场争论看似没有结果却意义重大。因为无论是朱光潜还是梁宗岱实际上都不赞成克罗齐抹杀传达在艺术表现中的作用,这完全因为朱、梁都是中国人,中国传统生命有机体的理论流淌在他们的学脉中,对于西方只重逻辑、单从知识论(即认识论)看直觉多少持质疑的态度。这从朱光潜直觉即表现那“一刹那”前后不排斥“名理”(包括概念、道德、社会内容)的观点以及梁宗岱艺术要“经过四个阶段:受感、酝酿、结晶、和表现或传达”的观点处都可以得到证明。这是西方直觉说“本土化”(中国化或华化)一个典型案例。我认为朱、梁建立的这个大方向是应该为我们今后探索这一问题所坚持的。

不仅如此,我们还须看到朱光潜对克罗齐没有将对“个别事物现象的直觉”和“艺术的直觉”区分开来的批评是很有意义的。朱光潜说:“由感触到直觉(由一片绿叶的刺激生绿叶形状的知觉),只经过一步活动;由情绪到表现(由感觉到欢爱的情绪到用‘关关睢鸠’那意象来表现它),却须经过两步活动,首先觉到情绪,其次直觉到表现那情绪的意象。从此可知个别事物形象的直觉(一般人所谓‘知觉’)与发现某意象可表现某情绪的直觉不能是一件事,这就是说,艺术的直觉与一般知觉有别。艺术的直觉可以称为表现,一般知觉也称为表现就未免勉强。克罗齐似根本没有认清这个区别。”[5]450换言之,那个对个别事物形象的“直觉”是从哲学知识论(认识论)的逻辑形式出发得出来的,他忽略了艺术是融情感的活动,并非单纯的逻辑形式。这里可以看出朱光潜一方面没有动摇克罗齐“直觉即表现”的大命题(这个命题在克氏那里完全是从知识论立场出发的)之确立,另一方面却竭力从西方纯形式和逻辑的思维束缚中拉出这“直觉”以和“情感”融合起来。众所周知,在中国传统思维模式中,情和理是难以分开的。如果借用西方“价值论”和“知识论(认识论)”这两个词论,在中土文化中,价值和认识是统一的。朱光潜在直觉说上纠正克罗齐的单纯逻辑形式化的毛病可以反映出他本土文化意识所起的作用。正是基于此,朱光潜把“直觉”定义为:“它是熔铸知觉、直觉、概念于一炉的‘想象’。”[5]451-452显然,朱光潜心目中的“直觉即表现”命题是情与理、感性形式和理性内容的统一。

显然,梁宗岱对朱光潜“可以凝定于语言文字的来暗示其余”表示不满,想提出“直觉”似也包括未“凝定于语言文字的部分”,这当然不符合克罗齐“直觉即表现”的命题,朱光潜很轻易地反驳了他这是思想混乱。不过,抛开梁先生思想不严密的缺点,实际上梁先生确有不满于用概念(文字)来规定直觉的意思,往大的方向讲,也是对西方从知识论(逻辑形式)方面讨论“直觉”的不满。这不能不说是暗合中国传统以整体把握对象“本质”(实在)的“洞察”(直觉)思维模式。这种思维和认识论(克罗齐的方式)先分立主客体的“二元”思维模式是不同的。中土的“洞察”(直觉)思维模式是人与自然、天与人合而为一的,是不分主客二元(逻辑)的。从这点讲,梁宗岱和朱光潜都在纠正西方直觉的知识论偏颇,但细察起来,朱光潜还多少保留了西方美学是“感性学”(或者称直觉学)的特征,并不完全想放弃美学是知识论的传统。朱光潜的这一谨慎态度是值得深思的。

这样看来,“直觉”是像当今中国美学界一些学者打着继承传统而阐释为一种“体验”、一种“非理性”、一种非知识论的思维功能,还是一种仍保留西方知识论的某些特征但却融入了中土“整体”(情与理,人与自然、人与社会)思维而成为中西合璧的独特“直觉”思维?我认为朱光潜走的是后一条路。

那么,朱光潜通过改造克罗齐关于“直觉即表现”命题的结果,已经重铸了一种新型的中西合璧的“直觉”思维模式,这里面有没有一些欠缺的地方呢?我们从朱光潜1936年出版的《文艺心理学》和1948年出版的《克罗齐哲学述评》里可以见出,朱光潜受西方经验论影响是深厚的,因此他对克罗齐继承黑格尔理性主义的一面多少持一种怀疑的态度,这样其也就不可能对克罗齐“心灵”的“客观精神”肯定多少了。即朱光潜宁愿从知识论的角度去看“心灵”在个体精神(直觉和理智)的体现,所以在朱光潜的心目中克罗齐更是康德的继承者。克罗齐将康德知、情、意对应的“三大批判”(《纯粹理性批判》《判断力批判》《实践理性批判》)略加变化,而把“审美的”和“逻辑的”合为“知解的”(康德的“知解的”等于克罗齐的“逻辑的”,克罗齐的“知解的”包含“审美的”与“逻辑的”两种活动),这样克罗齐哲学系统就成为“知”(知解)与“行”(实用)的两度循环关系。毫无疑问,经朱光潜这样阐述的克罗齐的“直觉”(在知解的初始阶段)就很难见出其是“客观精神”(心灵)的“产物”而容易让人觉得是一种“主观的精神”(个体的)。也就是说,“形上学”在朱光潜美学系统中如果存在的话,那也是类似康德“先验”的一种形式(先于经验的形式,但又离不开经验)。而超越经验的“客观精神”(形上学)就显得不足,这多少阻碍了将西方“直觉”说和中土超越经验的“理念”(或体验)结合的新思路的出现,因为中土的“整体”透视“实在”的“直觉”是一种超经验的形上学。

参考文献:

[1]沈从文全集:第17卷[M].太原:北岳文艺出版社,2002:135-141.

[2]朱光潜全集:第9卷[M].合肥:安徽教育出版社,1993.

[3]梁宗岱.试论直觉与表现[J].复旦学报:社科版,1944,(1).

[4]克罗齐.美学原理[M].北京:外国文学出版社,1983.

[5]朱光潜美学文集:第2卷[M].上海:上海文艺出版社,1982.

[6]朱光潜美学文集:第1卷[M].上海:上海文艺出版社,1982:119-120.

[责任编辑:修磊]

中图分类号:I0

文献标志码:A

文章编号:1002-462X(2016)01-0133-07

作者简介:宛小平(1960—),男,教授,博士生导师,从事中西美学比较与现代美学史研究。

基金项目:国家社会科学基金项目“朱光潜年谱长编”(12BZX085)

收稿日期:2015-10-13

·当代文艺理论与思潮新探索·