论中国刺绣技艺的保护与传承——基于群体智慧的SMART模型

2016-04-13周耀林黄川川

周耀林 黄川川 叶 鹏

论中国刺绣技艺的保护与传承——基于群体智慧的SMART模型

周耀林黄川川叶鹏

摘要:刺绣作为重要的非物质文化遗产类型和传统文化的重要载体,在理论建构、工艺技法和内容展现上形成了一套较为完整的文化体系,被列入我国非物质文化遗产保护名录体系,形成了以政府为主导的刺绣保护与传承模式。刺绣的时空特征与载体特征表明,刺绣是根植于社会群体智慧的结晶,以此为基础重构刺绣的传承模式是刺绣传承的历史回归,也是与政府为主导的刺绣保护与传承模式并行不悖的理性选择。基于群体智慧的刺绣传承的SMART模型由主体、客体、要素、功能四个方面组成,涉及服务、管理、应用、资源和技术五个关键要素,而实现该模型则需要通过群体认知、群体认同和群体创作三条路径。

关键词:非物质文化遗产; 刺绣; 民族服饰; SMART模型

一、 问题的提出

2003年,联合国教科文组织第32届大会通过的《保护非物质文化遗产公约》正式确立了“非物质文化遗产”*非物质文化遗产源自Intangible cultural heritage,有些文献也翻译为nonphysical cultural heritage。本文的外文文献综述了上述两者。的名称与概念。次年8月,中国成为该《公约》的缔约国之一,一股发掘、保护、传承非物质文化遗产的热潮开始形成。截至目前,中国已有30项非物质文化遗产被列入《人类非物质文化遗产代表作》(不含与他国共有的代表作)、7项列入《急需保护的非物质文化遗产名录》、1项入选《非物质文化遗产优秀实践名册》,并形成了世界级、国家级、省级、市(县)级非物质文化遗产名录体系和以非物质文化遗产代表作项目、非物质文化遗产代表性项目传承人两个维度为主要内容的保护实践。

非物质文化遗产保护工作的快速发展推动了相关的研究工作。自2003年始,学者们的研究由此前的“传统文化保护”、“民间创作保护”、“人类口头和非物质文化遗产代表作”转向“非物质文化遗产”为主题的研究。截至2014年底,以“非物质文化遗产”为篇名关键词进行精确检索和重复筛除,读秀图书数据库收录了4253种图书,CNKI期刊全文数据库收录了7259篇论文。通过共词聚类法进行分析,“非物质文化遗产的保护”、“非物质文化遗产的传承”等构成了非物质文化遗产研究的热点问题*曹玲、周广西:《近年来我国非物质文化遗产研究热点变迁的共词聚类分析》,载《新世纪图书馆》2012年第4期,第37页。,具体涉及非物质文化遗产保护与传承的模式、政策法规、知识产权、产业化与旅游开发等多个方面。

传承是非物质文化遗产保护工作的核心要务,其根本目的在于“让有价值的人类非物质文化遗产持久地延续下去。”*祁庆富:《论非物质文化遗产保护中的传承及传承人》,载《西北民族研究》2006年第3期,第115页。关于传承的特点、形式、载体等,构成了非物质文化遗产传承研究的学术热点。例如,从特点看,非物质文化遗产传承具有“口传心授的传承方式、生动鲜活的传承形态、文化独特的传承土壤、藏量丰厚的传承领域、与时俱进的传承变异”*滕海涛:《非物质文化遗产的传承特点》,载《东南文化》2009年第1期,第29页。的特点;从形式看,非物质文化遗产传承依赖“个体传承和群体传承”*邢莉:《谈非物质文化遗产的群体传承与文化精神》,载《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2008年第3期,第89页。两种传承维度,进行以“口传心授”为特征的活态技艺传承和以“文化传播”为特征的社会化信息传播*宋方昊、刘燕:《文化产业视野下的非物质文化遗产数字化保护与传承策略》,载《山东社会科学》2015年第2期,第84页。;从载体看,学界多倾向于将非物质文化遗产传承人作为实施传承行为的主体*苑利:《非物质文化遗产保护主体研究》,载《重庆文理学院学报(社会科学版)》2009年第2期,第7页。,通过充分建立完善的传承人机制,实现对传承人和非物质文化遗产的双重保护*白玮、宋洋:《非物质文化遗产保护与传承再识》,载《社会科学辑刊》2010年第6期,第37页。。上述成果是上述关于非物质文化遗产传承的普适性的研究成果,为刺绣传承的研究提供了借鉴。

学界关于刺绣传承的专门研究成果集中体现在以下方面:第一,关于某一民族刺绣传承意义的研究。刺绣是记录民族迁徙的历史,兼顾社交装饰与历史记忆两方面意义的高储存量的符号系统*罗林:《试论苗族刺绣的传承与保护》,载《贵州民族研究》2008年第5期,第68页。,它为增强民族文化的自尊心和自信心、增进民族内部的文化联系及族群认同,推动民族地区经济发展均起到了重要作用*陈琳莉:《论非物质文化遗产彝族刺绣的传承意义——以云南永仁直苴彝族刺绣为例》,载《思想战线》2014年第1期,第119页。。第二,关于刺绣传承方法的研究。传统的刺绣传承方式分为五种*许崇岫:《鲁绣的演变及影响——从威海地区的刺绣看鲁绣的传承与发展》,载《管子学刊》2007年第4期,第124页。:其一,亲邻好友互相揣摩技艺、借鉴图案和工艺;其二,上下代之间技艺相传,长辈教授儿女;其三,培训学校师生传授技艺;其四,行业组织结构中师徒的传授与学习;其五,相关门类图案的借鉴对传承的促进作用,从许多图案的书上摘抄部分花稿内容,加上自己的构思设计出新的刺绣图案花样。第三,关于传承形式的研究。将活态性保护和生产性保护引入刺绣传承活动*罗林:《试论苗族刺绣的传承与保护》,载《贵州民族研究》2008年第5期,第66页。,刺绣传承的形式可以划分为三种:现代化企业经营和管理的形式、“工作室”的形式、以农村妇女承担来料加工的形式*李宏复:《潮绣的传承与商品化》,载《文化遗产》2010年第3期,第78页。。这种传承形式的扩展既反映了作为非物质文化遗产的刺绣在应对外部环境变化时展现出的非凡适应能力,也对刺绣传承的文化创意、科技创新和经营管理提出了更高的要求。然而,关于刺绣传承的模式及其社会化保护等问题,学界尚未关注。

总体看来,学界在探索非物质文化遗产传承问题的同时,刺绣非物质文化遗产的传承也得到了学界的重视。然而,同其他类型的非物质文化遗产一样,由于政治变化、时代变迁,尤其是全球一体化、城镇化的冲击,非物质文化遗产面临着消失的命运。黎族传统纺织织绣技艺已被列入联合国教科文组织公布的《急需保护的非物质文化遗产名录》*UNESCO:Lists of Intangible Cultural Heritage and Register of Best Safeguarding Practices,http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00559,2015-02-10。便是典型的例子。正因为如此,作为非物质文化的刺绣的传承与保护格外引人注目。

当前,我国非物质文化遗产的传承与保护主要是围绕非物质文化遗产代表性名录、非物质文化遗产代表性传承人两条线索展开的,以政府机构及政府支持下的相关机构管理为主,形成了政府主导下的非物质文化遗产传承与保护模式。从长远发展的角度出发,这种情形不利于非物质文化遗产的传承和保护,毕竟非物质文化遗产来自民间世代相袭的一种文化现象,“在一定的群众基础上得以发展,为特定地域的群众所接受”*周耀林、程齐凯:《论基于群体智慧的非物质文化遗产档案管理体制的创新》,载《信息资源管理学报》2011年第2期,第60页。,群众的参与是非物质文化遗产传承的重要前提。从这个角度看,如何在充分发挥政府主导作用的基础上,积极利用群众的力量传承非物质文化遗产,是一个需要深入探讨的主题。本文利用群体智慧理论,结合中国刺绣技艺的传承进行研究,以求教于同行。

二、 刺绣的形成与发展

刺绣古称“黹”、“针黹”或“针绣”*李也贞、张宏源、卢连成、赵承泽:《有关西周丝织和刺绣的重要发现》,载《文物》1976年第4期,第62页。,是“针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称”*贝虹:《刺绣工艺与民俗文化的传承》,载《丝绸》2010年第4期,第54页。。因刺绣多为妇女所作,故又名“女红”。刺绣代表着中华文明的发展史,各历史时期刺绣所呈现的面貌也各有不同,形成了脉络清晰的技艺传承,也展示了刺绣与其它非物质文化遗产“既包含自身的共性也包含与他物的差异性”*李心峰:《艺术类型学》,三联书店2013年,第9页。的特点。

“最早的人类纺织衣料是麻葛织物和蚕丝织物”*沈从文:《中国古代服饰研究》,上海书店出版社2011年,第23页。。从文献记载来看,我国与刺绣密切相关的关于桑蚕织丝的最早的记录源于《淮南王·蚕经》。其中提到了“载生载育,来福来祥,赐我茧丝,制此衣裳。”*徐光启,石声汉:《农政全书》第2册,上海古籍出版社2011年,第137页。后世学者多以《史记》中“黄帝元妃西陵氏亲蚕”*司马迁:《史记》第1册,岳麓书社2004年,第48页。的说法为权威观点。从考古发掘看,河北武安县磁山出土的新石器时代(约公元前1万年至前3500年)的纺轮、河姆渡文化(公元前5000至前3300年)遗址中出土的“象牙蛊”上所刻四条蠕动的蚕纹和木制腰机部件等文物均表明,我国最早的纺织工具和家蚕养殖出现于新石器时代*刘玉堂、张硕:《长江流域服饰文化》,湖北教育出版社2005年,第5~6页。。此外,浙江吴兴钱山漾遗址出土的绢片、丝带和丝线等家蚕丝织物*汪济英、牟永抗:《关于吴兴钱山漾遗址的发掘》,载《考古》1980年第4期,第354页。和江苏吴县草鞋山发现的葛布残片*赵丰、金琳:《纺织考古》,文物出版社2007年,第22页。,表明了蚕丝织物出现的大致时间,是刺绣形成的重要物质条件和源头。

在原始社会,当“画(纹刺)在身上的花纹逐渐被衣服掩盖,于是纹身纹样便被转移到衣服上。”*黄能馥、陈娟娟:《中国丝绸科技艺术七千年》,中国纺织出版社2002年,第4页。可见,在人类发明纺织面料并制作衣裳之后就产生了刺绣的行为动机。《尚书·虞书》还记述了大禹以“日、月、星、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”为内容的“十二章”刺绣纹样规则,首开“章服制度”之先河。清代《凤氏经说·终南》对葛布刺缀十二章纹样有如下记载,“孤卿三者曰絺衣。絺,紩以为绣也。三章者,衣绣粉米,裳绣黼黻,衣裳皆绣,故曰絺衣”*凤韶:《竹柏山房读书札记三种》,世界书局1963年,第29页。。

商周时期,“绣”是包含了运用美丽色彩进行绘、染、绣、织等工艺的广义概念。《周礼·冬官·考工记》就记述了“五彩备,谓之绣。画绣二工,共其职也”*闻人军:《考工记译注》,上海古籍出版社2008年,第272页。。此外,在不同底料上进行的刺绣工艺也拥有不同称谓,“周代在细葛(布)上绣花称絺绣,在丝帛上绣花称文绣,汉代在汉帛上的绣花才通称刺绣”*梁白泉:《国宝大观》,上海文化出版社1990年,第764页。。值得一提的是,《诗经·国风·周南·葛覃》载有“葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫,是刈是濩,为絺为绤,服之无斁”*朱熹、集传:《诗经》,上海古籍出版社2013年,第31页。。这表明了种植的类型(葛)、制备葛织物的前工序(刈、濩)和葛织物的名称(絺、绤)。可见,西周前期(公元前11世纪—公元前10世纪)人工种植葛已经比较普遍,絺绣已成为广为流传的葛织物装饰手法。

春秋秦汉时期,中国刺绣进入了第一个繁荣期。织染工艺逐步从广义的“绣”中分离出来成为服饰社会生产的工艺手段,刺绣艺术则逐步流入民间,成为一种具有文化特性的传统艺术。“齐郡世刺绣,恒女无不能,襄邑俗织锦,钝妇无不巧”*王充、张宗祥、郑绍昌:《论衡校注》,上海古籍出版社2010年,第63页。,而且刺绣制品应用广泛,“木土衣绮绣,狗马被缋罽”*班固:《汉书》第3册,中华书局2012年,第205页。是刺绣在帝王阶层的反映,“富者缛绣罗纨,中者素绨冰锦,常民而被后妃之服”*桑弘羊、王利器:《盐铁论校注定本》上册,中华书局1992年,第46页。则是全社会的写照。更有甚者,宫廷房舍也刺绣进行装饰,以至“屋不呈材,墙不露形”*班固:《西都赋》,载《昭明文选》第1册,黄山书社2010年,第17页。,“柱槛衣以绨锦”*班固:《汉书》第4册,中华书局2012年,第317页。。这一时期,刺绣工艺主要以“锁绣”(即辫绣)为主,少数绣品已开始使用“平绣”,纹样内容也逐步由图腾崇拜向世俗化转变。

唐宋时期,中国刺绣出现了第二个繁荣期。由于刺绣艺人文化修养和物质条件的不断提升,刺绣工艺在这个时期得到了长足的发展。刺绣作品由过去单一的服饰艺术分离为服饰艺术与观赏艺术两大体系。文人的积极参与推动了书法和绘画与刺绣的合流,形成了文人创意、画师供稿、艺人绣制的创作流程,形成了跨界合作,推动了刺绣观赏艺术的发展,极大地提高了刺绣作品的艺术性和观赏性。这一时期,刺绣工艺除传统辫绣外,发展出了平锈类齐针、缠针、套针、接针以及钉线锈类平金法、圈金、圈银、拉金锁、铺绒、堆绫、贴绢等技术,套针、切针、滚针也为此时期所创。

元代时期,游牧民族统治阶层在吸取中原汉民族文化的同时,亦十分钟情于刺绣艺术,通过在全国大规模招募各类能工巧匠,在元大都设立了包括“文绣局”,继承和发扬光大唐宋时期的刺绣成果。

明清时期,中国刺绣开启了第三个繁荣期。从制作范围来看,随着官府刺绣业的逐步衰落,民间刺绣业迎来了发展机遇,全国城乡出现了众多生产刺绣商品的专业工坊。从刺绣类型来看,由于民间刺绣的蓬勃发展,及至晚清、民初,刺绣风格上承唐宋遗风,下开明清新韵,出百花齐放,产生了驰名中外的苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣“四大名绣”。从刺绣理论来看,清道光元年(公元1821年)丁佩所著《绣谱》是我国历史上第一部刺绣工艺著作*朱国荣:《中国美术之最》,上海书店出版社2005年,第221页。。丁佩提出的“齐、光、直、匀、薄、顺、密”七字要诀*丁佩、姜昳:《绣谱》,中华书局2012年,第29~30页。,反映了中国刺绣的基本特点和创作规律。

近现代时期,中国刺绣从理论和实践上均有新的突破。从理论研究来看,1919年由张謇主笔、沈寿口述的《雪宦绣谱》,从“绣备、绣引、针法、绣要、绣品、绣节、绣通、绣法”*沈寿、张謇:《雪宦绣谱》,重庆出版社2010年,第3页。等角度,“首次阐述了中国刺绣实践的工艺流程,是历史上首部具有实用价值的刺绣专著”*徐习文:《中国女红文化视域中的刺绣艺术》,载《民族艺术研究》2008年第8期,第59页。。1980年代以后,我国出现了一大批系统性研究刺绣工艺、民族刺绣、古代服饰的专门著作,如孙佩兰的《中国刺绣史》、缪良云的《中国历代丝绸纹样》、沈从文的《中国古代服饰研究》等。从工艺发展来看,随着各类特种绣花机、毛织机绣、多头多针电脑刺绣机等刺绣设备及工艺被越来越多的服装服饰行业大量的应用,电脑刺绣已经打破了传统手工刺绣的垄断,高效率、多花色、价格低的机器刺绣产品大量问世,推动了刺绣作品的发展和普及。

三、 非物质文化遗产与刺绣

非物质文化遗产是我国五千年文明史的文明载体和集中体现,它是优秀传统文化和国家形象的重要载体,也是增进国家认同感、增强文化自信、提升民族凝聚力的重要因素和国家综合实力的重要组成部分,更是涵养民族精神、建设中华民族共有精神家园的深厚基础和重要支撑。为此,《国家“十二五”文化和自然遗产保护设施建设规划》明确提出“要做好非物质文化遗产的保护与传承工作”*国家发展改革委:《关于印发国家“十二五”文化和自然遗产保护设施建设规划的通知(发改社会〔2012〕1549号)》,http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201212/t20121228_521196.html,2015-02-10。。根据目前已经公布的四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录来看,与刺绣相关的项目共计28项,其中第一批9项,第二批12项目,第三批6项,第四批1项(见表1),分属传统美术和传统手工技艺两类。其中,传统美术类项目主要指刺绣的形式语言和文化风格,传统手工技艺则主要指刺绣的制作技艺和绣制法式。

刺绣作为一种古老的艺术,一路伴随着中华文明的演进与发展,成为了解中华传统文化的重要窗口。

从传统美术的角度来看,刺绣纹样充分反映了中国文化在各个历史时期的文化特征和审美特点,虽然刺绣纹样在题材、艺术造型、色彩对比、纹型组织等工艺技法上千差万别,但绝大多数纹样均源于客观原型,由此形成的刺绣纹样分为自然物、人物与生活、装饰纹三大类(见表2)。至明清两代,刺绣与丝织相互融合,形成了中国纺织纹样的一系列“冠服制度”*李英华:《清代冠服制度的特点》,载《故宫博物院院刊》1990年第4期,第64页。的典型范式,不仅标志着刺绣在艺术性和实用性上日臻完备,也表明刺绣已融入中国传统社会生活,成为鉴赏和研究中国传统文化的活化石。

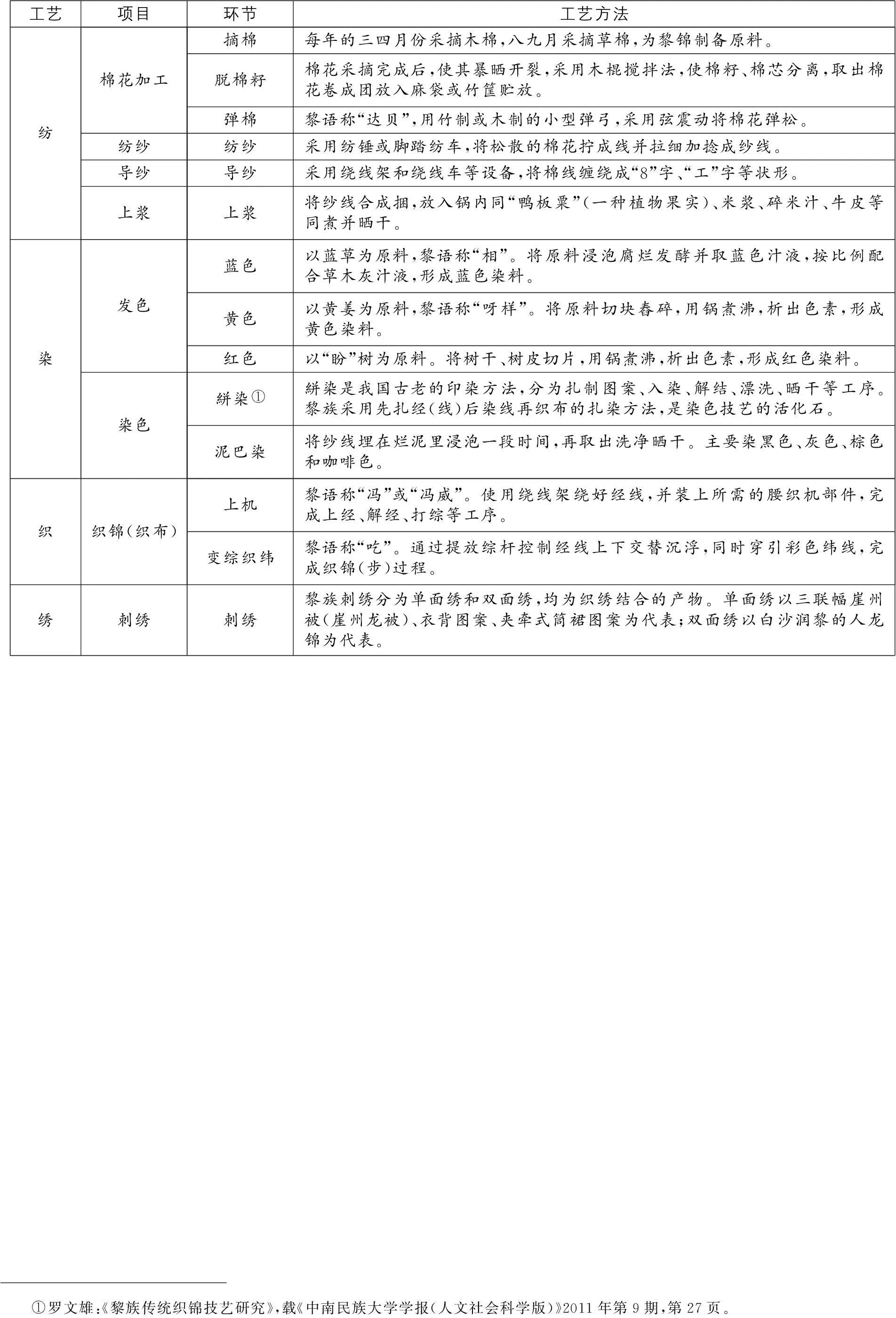

从传统手工技艺的角度来看,作为唯一被同时列入传统手工技艺类的国家级非物质文化遗产代表性刺绣项目和联合国教科文组织认定的急需保护的非物质文化遗产项目的“黎族传统纺染织绣技艺”,其工艺、用具、手法反映了少数民族纺织技术的发展历史以及人与自然的共生观念。黎族早在春秋战国时期已学会种植“吉贝”(棉花)并用于纺织:“从‘吉贝’中提取纤维,以足纫手引为线,织作五彩斑斓的‘卉服’和‘广幅布’”*王静:《海南省非物质文化遗产介绍(7)——黎族传统纺染织绣技术》,载《新东方》2008年第12期,第17页。。经过千百年的摸索创新,黎锦逐渐形成了纺、染、织、绣四大传统工艺流程(见表3)。这种传统纺染织绣技艺不仅反映了黎族传统文化的长期积累,成为黎族人民装饰艺术的标志,反映了黎族审美情趣和文化特质,构成了黎族核心文化的重要组成部分。

表1 刺绣国家级非物质文化遗产

表2 中国刺绣纹样分类

表3 黎族传统纺染织绣工艺流程

透过黎族刺绣不难看出,无论是从传统美术还是从传统手工技艺的角度,中国刺绣作为人类服饰装饰的重要组成部分,“与其他服装装饰,如织花、印花、手绘、镶嵌、拉毛、缩绒、珠花、扎、贴、盘花艺术等一样,具有物质的和精神的两重作用”*刘咏清:《楚国刺绣艺术研究》,苏州大学博士学位论文2012年,第49页。。仔细区分,可以从如下方面归纳刺绣的作用:

其一,族群标志。刺绣纹样、颜色和材质的差异,构成了风格各异的标志性符号,从而使刺绣具有社会分工功能和族群区分功能。

其二,宗教意义。刺绣题材、纹样和内涵的不同,体现了自然崇拜、图腾崇拜、鬼神崇拜和祖先崇拜等宗教的丰富内涵。

其三,装饰功能。图案和纹样各异的织物构成了各民族审美的物化形象,使刺绣由自然性升华为艺术创造。

其四,文化载体。刺绣图案能相对完整和稳定地保持民族文化的原真性,弥补文化在长期沿袭过程中产生的变异和散失。

一言以蔽之,刺绣是我国古代各族劳动人民在长期的社会实践中形成的一种特殊技能并延续至今,是一份十分珍贵的非物质文化遗产。

四、 刺绣的群体智慧特征

群体智慧(Collective Intelligence)是在社会环境中形成的、以多种形式共享群体职能、集结群体意见进而转化为决策的过程。它不仅源于众多个体的竞争与合作,而且可以克服“‘团体迷思’和个人认知偏差,通过协同合作实现群体创新,大大提高人类智力表现”*T.Atlee,K.Mercer.The First Little Book on Co-Intelligence.Eugene:The Co-Intelligence Institute,1996,p.216.。透过前文对刺绣历史的简要考察不难发现,刺绣具有典型的群体智慧的特征,集中体现在刺绣传承的时空特征和载体特征方面。

(一) 刺绣的时空特征

从地域上看,中国刺绣受到了地域文化的深刻影响。例如,北方刺绣粗犷艳丽,南方刺绣柔美隽永,两者在色彩、材质、图案、绣制等方面有着较大不同,反映了刺绣在不同地域、环境和文化表现的差异。“四大名绣”是反映刺绣工艺传承和发展的地域性差异的典型(见表4)。

表4 “四大名绣”的地域性特征

从时间看,刺绣随着历史的迁移而经历了多种演变。刺绣艺术经历了秦汉创造锁绣、唐宋发展平绣、明清开创四大名绣的三个重要历史时期。以刺绣针法的历史演进为例,“根据针的运行轨迹和形成的结构,中国刺绣的基本针法可分为直针和环针两大类”*赵丰:《中国丝绸艺术史》,文物出版社2005年,第276页。,结合各类针法的变形、使用与传承,可以将刺绣针法技艺分为基本针法、衍生针法和组合针法三个门类(见表5)。

表5 中国刺绣代表性针法历史演进

以环针针法为例。该针法始于商周时期,此后,针法不断演进。考古文物显示,西周时环针法刺绣形状较大、纹饰粗犷,秦汉时环针已采用形小而浓密的方式绣制动物与花卉。汉唐时期,环针与直针相融合,产生了衍生针法,并形成套针、擞和针、平针等刺绣方式。及至明清时期,各类组合针法和复合材料的运用极大地丰富了刺绣技艺的表现形式,演化出散错针、辅助针等刺绣工艺。

目前看来,中国刺绣已经形成了“点”、“面”结合的体系。尽管目前还无法准确地描述刺绣的“点”与“面”之间的关系,但透过刺绣技艺的演进可以看到,刺绣涉及多个地域或民族,存在着比较清晰的历史脉络和地域特征,同时也呈现出不同区域或民族之间交叉融合的特性。这种融合,使得刺绣技艺不断发展,不断推广,既是刺绣艺人在长期劳动实践过程中的经验总结和不断摸索,也是刺绣艺人集体创造、群体传习的方式,自发运用群体智慧模式推动了中国刺绣技艺的不断传承和创新发展。

(二) 刺绣的载体特征

刺绣在岁月的洗礼下不断地得以传承,这依赖于特定的载体。

传承人是刺绣存在和传承的基础和前提,也是发挥刺绣艺人群体智慧的基本单位。可见,传承人载体是刺绣的重点,也是刺绣的守护神。有些刺绣多以自然村庄形成群体*陈亚平、石露:《西秦刺绣——五彩斑斓的女红艺术》,载《文化月刊》2014年第5期,第67页。,刺绣技艺的传承并没有明确的师承流派关系,是典型的农耕技艺传承的方式,自然地代代相传。这种自然地代代相传的传承人,在现代化的浪潮中难以为继,需要通过特殊的载体加以传承。以西秦刺绣布艺*宝鸡市群众艺术馆:《西秦刺绣》,http://www.bjsqyg.com/feiwuzhiwenhuayichan/chuantongmeishu/2013-11-07/221.html,2015-02-13。为例,农村从事刺绣布艺制作的民间艺人大致分为老、中、青三代:老艺人(第一代)出生于20世纪三四十年代,均为家传手艺。中年(第二代)出生于20世纪五六十年代,也是从小受家庭影响,爱好刺绣布艺,有小学或初中文化,文革后曾参加短期培训,师从第一代老艺人,继承了老艺人的技艺和传统,同时吸收其他艺术的营养,其创作风格既保持了传统又有所创新。青年(第三代)出生于20世纪七八十年代人,一定的教育背景,爱好刺绣并受到第一、二代艺人的传授或短期培训,是现今艺人的主要力量,也是西秦刺绣布艺传承的骨干,例如凤翔的冯诗雨。从传承人的角度考察,先前尽管无明确师从关系,通过拜师、培训等活动,传承人便形成了比较明确的承袭关系,最终以谱系的形式确立了下来,是刺绣的活态载体。

传承物是刺绣长期保存和高效传播的物质基础,是肉眼可见的、固态的刺绣载体。由于传统刺绣传承主要依靠口耳相授,言传身教,随着传承人年龄增大和社会环境变迁,单纯依靠人脑的传承物显然具有极大的漏传、误传和失传的风险。传承物便是刺绣的见证。仍以西秦刺绣为例,历代相传的刺绣作品包括:“龙凤呈祥”、“吉庆有余”、“琴瑟和谐”、“花好月圆”、“百花帐”、“万民伞”等,集中体现了刺绣先人的智慧,是刺绣先人智慧的结晶,是刺绣技艺发展的历史见证,也为后世艺人研习提供了样本,形成刺绣的固态载体。

“文化空间是民族活动和民族文化的集中体现,它将上述两个特征要素汇集在一个特定区域内,并在一个特定时间或时间段进行有规律的展示和表达。”*乌丙安:《孟姜女传说口头遗产及其文化空间——国家级非物质文化遗产孟姜女传说评述》,载《民俗研究》2009年第9期,第6页。文化空间是刺绣生存、传承和发展的特定载体。刺绣之所以分为不同的类型,重要的原因之一是文化空间的差异。刺绣技艺与作品所展示的民族性、地域性和文化性特征也恰好揭示了不同刺绣遗产的文化空间。从群体智慧的角度来看,刺绣在传承过程中通过结合社会需求、审美标准和环境资源,创造了一个共同配置、共同设计、共同创造的特定文化空间。这个文化空间就是一个特殊的载体:刺绣艺人相互传习的沟通载体,刺绣群体共同行动的协同载体,刺绣集体智慧集成的驱动载体。

总而言之,刺绣作为一个世界性技艺,在各个国家、地区和民族均有长期的积累和发展,并展现出各自的艺术特征和文化特点。中国刺绣既有“四大名绣”为内容的国际名绣,也有京绣、汉绣、瓯绣等地方名绣,更有彝绣、苗绣、白绣、藏绣、土家绣等民族名绣。上述刺绣艺术体系的形成,既由于刺绣产地和市场需求的不同,导致刺绣商品各自蕴涵了地方文化和审美特征,也源于在群体智慧基础上中国刺绣的广泛传承和不断发扬。

然而,刺绣传承面临着危机。典型的例子是,侗族刺绣、辽南刺绣等地方刺绣仅在少数民族地区传承留存,随时面临失传的危险。究其根本,斗转星移,刺绣的环境发生了变化。尤其是机械技术、自动化技术的发展以及人口流动,刺绣的文化空间发生了改变,刺绣技艺面临人才断档,刺绣失传不期而至。刺绣作为绵延千年的传统艺术,如果因为现代社会的发展而湮没不闻甚至消踪匿迹,那将成为中华文化的一大遗憾!因此,加强刺绣的传承是当前面临的一项重要任务,这不仅是非物质文化遗产保护全球化背景下的必然举措,而且是抢救传统民族刺绣技艺的刚性需要。

在这种背景下,将群体智慧理论应用于刺绣传承具有以下意义:

其一,准确评估刺绣传承活动的价值。群体智慧的测度可依靠“人体智商(IQ)”评估方法,设计出以“群体智慧商数”为核心的测度标准对群体智慧价值进行测量*J.Fadul.“Collective Learning:Applying Distributed Cognition for Collective Intelligence”,International Journal of Learning,2009,16(4),pp.219~220.。Tadeusz Szuba则在上述“群体智慧商数”的基础上提出群体智慧IQ测算模型*T.Szuba.“A Formal Definition of Phenomenon of Collective Intelligence and Its IQ Measure”,Future Generation Computer Systems,2001,17(4),pp.491~492.。可见,借助群体智慧,对刺绣传承活动过程中收集到的信息和数据进行采集分析,便于从量化层面获得不同维度的刺绣传承活动价值评估结论,摆脱过去过于依赖结果评价和定性评价的弊端。

其二,监控刺绣群体传承问题。群体智慧的实现是一群有着不同动机和不同目标的个体进行集体创作的过程*E.Stiles,X.Cui.“Workings of Collective Intelligence within Open Source Communities”,Lecture Notes in Computer Science,2010,6007,pp.288~289.。但是,通过Solomon Asch*E.A.Solomon.“Effects of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgments”, University of California Press,1961,p.227.、Aniket kittur*A.Kittur,R.E.Kraut.“Harnessing the Wisdom of Crowds in Wikipedia:Quality Through Coordination”,2008 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work(July),2008,pp.37~46.和Jan Lorenz*L.Jan,R.Heiko,S.Frank,H.Dirk.“How Social Influence Can Undermine the Wisdom of Crowd Effect”,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2011,108(22),p.9024~9025.等学者的研究证实,最初明智的群体观点会受到来自群体的其他人、或是周边个体的影响,极易产生“群体迷思(Group Think)”和“群体极化(Group Polarization)”等问题。为了防范群体迷思和群体极化对刺绣传承带来的影响,运用群体智慧相关的传播与学习理论,对传承过程中各参与主体的动机、特性,以及刺绣的规模、流派以及是否有争议等因素进行评价和监控,便于在问题显现前及时加以处理,便于实时地调整刺绣传承方式。

其三,提供现代技术支撑。“网络和通信技术在人类生产和生活中的广泛应用,再一次激发了人们对群体智慧的认识”*戴旸、周磊:《国外“群体智慧”研究述评》,载《图书情报知识》2014年第2期,第123页。。Hsian Hui Lek设计了体现群体智慧应用的数字化保护平台,在使用过程中可以发现群体中的精英分子,并最大限度地发掘其智慧潜能*H.H.Lek,D.Poo,N.K.Agarwal.“Knowledge Community(K-Comm):Towards a Digital Ecosystem with Collective Intelligence”,2009 3rd IEEE International Conference on Digital Ecosystems an Technologies,2009,pp.578~579.。Dawn Gregg将群体智慧与特殊教育相结合,构建了一个基于Web2.0的智慧应用系统DDtrac*D.Gregg “Developing A Collective Intelligence Application for Special Education”,Decision Support Systems,2009,47(4),pp.455~456.,并将群体智慧的网络实现归结为任务描述、数据产生、用户增值、数据汇总、数据交互、设备与技术支持、数据库及网络社区留存七个方面。刺绣传承体现了个体交互与信息共享的双重特征,这也是刺绣群体智慧实现的关键。随着互联网技术和国内外群体智慧研究成果的不断提升,刺绣传承和群体智慧之间的天然联系将成为引入现代技术的重要基础。同时,网络信息技术实现了群体智慧的瞬时交互和快速汇聚,为实现刺绣传承跨时间、跨地域的保存、教育、传播和发展提供了技术支持。

五、 基于群体智慧的刺绣传承模型

刺绣通过纹样设计、人工织绣、公众使用、文化鉴赏等环节,不仅满足了社会的物质需求,而且提升了社会的精神审美,“从形而上学的角度体现了人类社会的社会领域、文化领域与心理领域的交融。”*荻村昭典、宫本朱:《服装社会学概论》,中国纺织出版社2000年,第39~40页。然而,随着我国经济社会进入新常态环境,刺绣人才短缺已经是一个不争的事实,因此,单靠个人或者某个组织传承刺绣或保持刺绣传统更是力不从心,运用群体智慧的力量加强刺绣的传承已是当务之急。

“群体智慧”的英文表述常有“Collective Intelligence”、“Group Intelligence”和“Swarm Intelligence”三种。其中“Collective Intelligence”、“Group Intelligence”多指社会科学领域中产生或聚集的群体性智慧,而“Swarm Intelligence”则指自然科学领域中发现或表达出的群集智能*刘钒、钟书华:《国外“群集智能”研究述评》,载《自然辩证法研究》2012年第7期,第115~116页。。群体智慧最初出现于生物学研究,直至20世纪六七十年代,心理学家Muller以其12年的实验数据强有力地证明了群体智慧在教育选择中的超凡实力*P.Muller.“Collective Intelligence Tests and Educational Selection-Neuchatel Experiences 12 Years Later”,Psychologie,1970,29(1),pp.201~202.;Hrabal初步测算出布拉格地区人口的群体智慧*V.L.Hrabal.“Preliminary Standardization of Vanuv Collective Intelligence Test for Prague Population Zds”,Ceskoslovenska Psychologie,1970,14(3),pp.267~268.,群体智慧理论在社会学、管理学等领域内的探索开始逐渐勃兴。发展至今,群体智慧已为“体现人类社会认知、合作、协作”*T.W.Malone,R.Laubacher,C.Dellarocas.“The Collective Intelligence Genome,Engineering Management”,Engineering Management Review IEEE,2010(3),pp.38~39.的重要方式,得到管理学和社会学等学科研究者的重视*H.Jenkins,et aI.Democracy and new Media. Boston:MIT Press,2003,p.274.。

各种群体智慧理论中,Thomas Malone设计的群体智慧框架模型是当前应用最广、也是最为典型的模型体系。该群体智慧框架模型的核心是对如下四个问题的回答:做什么(What is being done?)、谁做(Who is doing it?)、做的动机是什么(Why are they doing it?)、如何做(How is it being done?)。这四个问题体现为“应用目的、参与组成、要素内涵和系统功能”四个方面*T.W.Malone,R.Laubacher,C.Dellarocas.“The Collective Intelligence Genome”,Engineering Management Review,2010,38(3),pp.38~39.。运用Malone群体智慧框架模型对刺绣进行分析,刺绣传承的框架是由刺绣传承的主体、客体、要素和功能4个方面以及由此生成的12个要素组成,见表6。

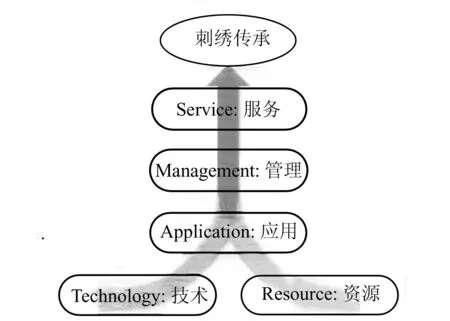

分析刺绣传承的群体智慧框架的12个构成要素,结合刺绣传承的基础和目标,笔者将刺绣传承的主要要素或关键要素分为服务(Service)、管理(Management)、应用(Application)、资源(Resource)和技术(Technology)五个方面。分别撷取上述五个关键要素的首字母便是“SMART”,故称由这五个关键要素组成的模型为刺绣传承的SMART模型(见图1)。

表6 刺绣传承的群体智慧框架

图1 基于群体智慧的刺绣传承SMART模型

SMART模型中,“服务”是现代社会环境下实现刺绣传承的目标,表明了刺绣传承的最终目标是实现公共文化服务;“管理”指非物质文化遗产管理的主体,即行政与业务部门的监督管控,为刺绣传承提供政策、制度和经费保障;“应用”是实现刺绣传承的工作体系与方法手段集合,通过资源整合、技术引入、业务优化等方法构建推动刺绣传承平台的形成;“技术”指实现刺绣传承的技术,包括当前正在实施的数据库、数字化技术等,是实现刺绣传承的必要的支撑;“资源”是刺绣客体,包括传承人自身以及刺绣纹样、工艺等,是刺绣传承的物质条件,也是其作为公共文化服务的基础和内容。

SMART模型集中反映了基于群体智慧的刺绣传承路径:以刺绣资源为基础,以技术为先导,以管理为保障,通过平台开发与应用,推动社会公众多方参与,从而实现刺绣在现代社会环境下的有效传承。该模型在表明刺绣客体特性的同时,强调了多元主体参与、形成群体智慧的支撑与方法,凸显了文化与科技的深度融合。

六、 基于群体智慧的刺绣传承模型的实现

尽管刺绣传承的SMART模型指出了刺绣传承的路径,然而,通过该模型的应用实现刺绣的传承,仅仅依赖传承人自身以及其他各种刺绣“资源”是远远不够的,单纯依靠刺绣传承的“技术”与“平台”也是难以行得通的,重要的是通过“管理”手段的保障,将资源、技术、平台集成,通过文化服务吸收群体的参与。群体在参与的过程中,逐渐养成习惯甚至偏好,并通过进一步的创作,从而自觉或不自觉地推动着刺绣的传承。刺绣传承的SMART模型正好体现了“集体协作的创作方式、协商一致的决策方式等群体智慧特征”*J.Surowiecki.“The Wisdom of Crowds”,American Journal of Physics,2007,(2),pp.190~191.。从这个意义上看,实现刺绣传承的SMART模型,群体认知、群体认同、群体创作是三个不可忽视的层面。毕竟,刺绣作为一种传统文化形态,其创作、形成与发展均留下了群体智慧的鲜明烙印。当下,实现刺绣的有效传承,仍离不开群体智慧。群体认知、群体认同到群体创造的过程,体现了群体智慧不断发展的过程。这个过程中,任何断层现象的出现,都会影响刺绣传承的效果。

基于群体认知的角度,刺绣身口相传的传承方式体现了传统社会文化传播的基本方式,即刺绣依赖于人(传承人)的行为实现刺绣作品的传承,由此形成了各具特色的刺绣文化形态。随着科学技术的不断进步,这些原本自然、直接的传统传播方式经历了从口头载体到文字载体再到信息载体的三个发展阶段后,刺绣的群体认知也日趋广泛化和抽象化。这一历程是人类社会发展的必然,也是技术使然。时至今日,刺绣面临着重新进行认知的过程。为此,需要在更加广泛的意义上,提升刺绣传承主体的认知。刺绣的传承不再囿于传承人,而是通过多个主体的合作:首先,合理可行的传承机制不可缺少,尤其是刺绣代表性传承人保护机制,通过建立完整的传承人谱系,确保刺绣技艺的延绵。其次,加强刺绣的组织管理,确保重点刺绣代表性项目的传播,尤其是依托国家、省、市(县)文化行政机构、国民教育机构、文化服务机构和各类社会机构有组织、有层次地开展刺绣的传承活动,从相关政策的制定到落实,整个组织力量,形成传承刺绣的合力。再次,建立以自然人为中心的刺绣认知体系(非物质文化遗产层面的认知体系的建立显得更加必要),儿童时期为非物质文化遗产的认知者、认同者,青少年时期为非物质文化遗产的学习者、传承者,中老年时期则为非物质文化遗产的欣赏者、教育者。

从群体认同的角度来看,中国刺绣是一些具有共同生活环境、生活方式与文化心理的刺绣艺人群体进行的集体创作,其表现的纹样内容和技法形式与地域习俗和现实生活密切相关,展现了中国不同历史时期的艺术风格和审美情趣。众所周知,主导当代文化主流的是具有强烈商业消费色彩的流行文化(或“大众文化”),它“从宏观上和微观上所表现的统一性,渗透了文化生产的各个方面,总是在无数的地方为满足相同的需要提供标准产品”*霍克海默·阿道尔诺、渠敬东、曹卫东:《启蒙辩证法》,上海人民出版社2006年,第241页。。流行文化是“一种与工业生产和城市发展密切相关,以全球化电子传媒为媒介的批量生产的当代文化形态”*金元浦:《改革开放以来文艺学的若干理论问题探索》,载《文艺研究》2008年第9期,第6页。,对富含丰富文化元素的刺绣而言是一种冲击。因此,如何通过群体认同,将刺绣传承的主体、客体紧密地结合在一起,沟通刺绣传承主客体之间关系的文化特点,是思想与文化日益同质化的当代社会所急需,也是刺绣传承所急需。为此,首先需要利用各种数字化信息技术,对刺绣进行整理、分析、储存、分发、展示等保护工作,通过刺绣信息共享为实现刺绣群体智慧的传播奠定基础。“信息共享是一种综合性的社会资源配置方式,其主要目标是有效实现信息资源的经济价值和社会价值。”*文庭孝、陈能华:《信息资源共享及其社会协调机制研究》,载《中国图书馆学报》2007年第3期,第79页。其次,对刺绣进行社会化保护和生产性发掘,一方面利用现代信息技术和网络平台,发挥以微信、Twitter、Facebook、YouTube等代表的社交媒体,以及维基百科、百度百科等知识平台的作用,构建一个用不同语言组成、可动态变化、自由访问和群体编辑的中国刺绣群体智慧空间;另一方面,通过中国刺绣的生产性保护,为刺绣寻求新的社会市场和生存土壤,使得刺绣呈现其固有多重文化艺术功能的同时,适应当代社会发展和公众审美的变化,大力吸引各类社会资本流向刺绣文化市场,推动中国刺绣的文化产业发展和产业链延伸,实现中国刺绣与文化产业发展之间的二元互动与良性循环。

基于群体创作的角度,联合国教科文组织在《保护民间创作建议案》中对“口头和非物质遗产”定义为“一个文化社区在文化上的创造,以及对历史的继承。这些基于传统的创意表达了群体和个人的精神意识,同时还符合其社会历史条件和文化特征,并通过规范的口头传播与模仿,来传递民间创作的价值。”*北京大学世界遗产中心:《世界遗产相关文件选编》,北京大学出版社2004年,第352页。定义中所述“文化社区”、“群体精神意识”均表明了群体创作是非物质文化遗产的重要秉性。整体上看,刺绣的群体创作主要表现在创作主体、创作意识和创作氛围三个方面。其一,创作主体的群体性是指刺绣是刺绣艺人共同创造的成果,艺人在制作刺绣的同时,也不断地将自己的创造、感情和思想融入其中,使刺绣的规模日益增大,内容日趋充实。其二,创作意识的群体性是指刺绣是中华民族族群心理的外化表现,刺绣作品虽然在形式上由个人独立创作完成,但作品反映的思想却仍然是一种族群观念、族群心理。其三,创作氛围的群体性是指刺绣的创作均在充满族群色彩和民族特色的氛围环境中产生。各具特色的“四大名绣”和“民族名绣”都是如此。浓郁的群体氛围为中国刺绣的创作开拓了广阔的群体文化空间,使每位置身其中的刺绣创作者均能感知到群体精神与社会力量,使刺绣的创作与传承连同创作者自身的价值追求在这一群体氛围中得以实现。为此,保护刺绣原生地的自然结构与社会环境,从创设刺绣文化空间出发,采用设置刺绣生态博物馆、民族刺绣传统文化保护区(社区)、民族刺绣文化生态村等保护举措,在中国刺绣赖以存在的群体创作氛围得到全方位保护的同时,也拓展了刺绣传承的发展空间。

归根到底,刺绣的形成体现了群体智慧特征,刺绣的传承也必须依赖群体智慧。体现群体智慧的刺绣传承的SMART模型,通过服务、管理、应用、资源和技术的结合,通过群体认知、群体认同和群体创作的再现,从而实现刺绣传承的目标。在这个过程中,社会公众的参与以及由此产生的群体智慧是刺绣传承的不二选择。

On the Protection and Inheritance of Embroidery in China——Based on the SMART Model

ZhouYaolin(Wuhan University)

HuangChuanchuan(Wuhan University)

YePeng(Hubei University)

Abstract:As an important kind of intangible cultural heritage and essential carrier of traditional culture,a set of theory development,crafting techniques and content presentation for embroidery has been set up.The embroidery was being included into the list system of the intangible cultural heritage of China and the protection and inheritance of embroidery was mainly led by government.Embroidery’s time and spatial characteristics as well as carrier characteristics show that it’s the wisdom of social groups.Based on above factors,it’s necessary to rebuild the Inheritance model of embroidery,it’s also a rational choice runs parallel with the model led by government.The SMART model of embroidery inheritance is made up of four aspects:subject,object,factors and functions,there are also five key elements in it,including service,management,application,resource and technology; and the model can be implemented by collective recognition,collective identity and collective creation.

Key words:Intangible cultural heritage; embroidery; ethnic costume; Collective Intelligence Model

DOI:10.14086/j.cnki.wujhs.2016.02.017

基金项目:●国家社会科学基金一般项目(13BTQ060);国家社会科学基金一般项目(15BTQ082);中国科技信息研究所与武汉大学合作项目(ISTIC 2014-2015)

●作者地址:周耀林,武汉大学信息管理学院;湖北 武汉 430072。Email:zhouyaolin@whu.edu.cn。

黄川川,武汉大学信息管理学院;湖北 武汉 430072。

叶鹏(通讯作者),湖北大学资源环境学院;湖北 武汉 430062。

●责任编辑:涂文迁

◆