微课对培养学生自主学习的效果分析

2016-04-12肖春梅

肖春梅

(泉州幼儿师范高等专科学校,福建 永春 362600)

微课对培养学生自主学习的效果分析

肖春梅

(泉州幼儿师范高等专科学校,福建 永春 362600)

近年来,微课发展成为教育研究热点,微课教学与学生学习成绩的提高关系密切,为此,笔者通过采用实验组及控制组对比实验的方法,设计微课教学内容、确定研究对象及实施微课教学,并对结果进行统计处理,探讨微课教学与学生学习效果之间的关系。

微课制作;效果分析

一 、微课概述

可汗在2007年创立了可汗学院(“http://www.khan.org”) ,成为现在世界知名的教育组织。国外以可汗学院、TED-Ed为代表的On-line学习资源微视频的出现与流行,大规模开放On-line课程教学模式,使用微视频作为教学资源,提供学生自主学习,使得教育工作者将微视频广泛运用于课堂教学。国内随着翻转课堂和可汗学院的普及,微课作为翻转课堂的组成,受到广大学者的高度重视,微课在全国迅速成为教育界研究的热点。2012年9月举办的第一届中国微课大赛使得广大学者对微课的认识提升到了另一个高度,至此对微课程的实践与探索在中小学教师中广泛展开。与此同时,在高等教育中也出现了基于微视频的课堂教学和网络教学的研究。目前对微课没有统一的诠释,广泛接受的是:微课程是一系列微课资源的有机组合,为一定的学习目标服务,由一线教师自主开发,时间在五分钟左右的微小课程,能够帮助教师解决工作中的问题。

二、“自主、合作、探究”的学习方式

新课程的基本理念是积极倡导自主、合作、探究的学习方式,充分发挥学生学习的主动性,让学生成为课堂主角,激发他们的学习热情和增强协同合作能力。

2011年全国基础教育工作会议召开后,《基础教育改革纲要(试行)》提倡“自主、合作、探究”学习方式,以改变教师为中心的教学方式所带来的问题,改变学生只是知识的接收者,让学生成为学习的主人。

微课作支架的背景结合“自主、合作、探究”的学习方式是基础教育课程改革的核心理念,也是新课程提倡的一种核心的学习方式。目前,探讨采用微课教学与学生学习成绩的提高之间的关系很有必要。本文就是基于微课的学生“自主、合作、探究”学习方式的效果分析。

三、学习效果分析方法

衡量“自主、合作、探究”学习方式效果最重要的方法和手段是考试,而对考试结果的数据分析尤为关键,是学习效果的评价依据。利用计算成绩的算术平均值和标准差来表示一般水平和集中趋势,利用图形表现成绩的集中区域和离散度。

(一)算术平均数

算术平均数,也称为均值,是统计学中最常用和最基本的一种平均指标,有加权算术平均数和简单算术平均数两种。适用于数值型数据,根据表现形式的不同,算术平均数有不同的计算公式。

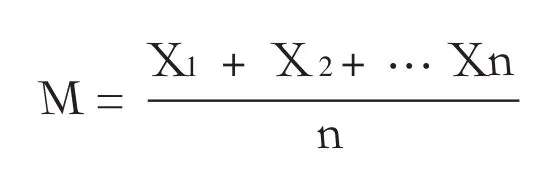

简单算术平均:设一组数据为X1,X2,...,Xn,简单的算术平均数的计算公式为:

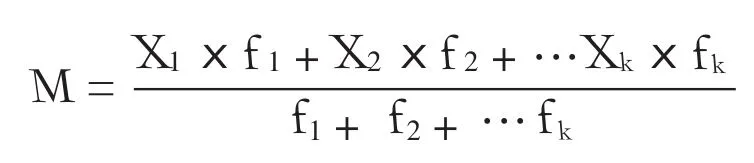

加权算术平均:主要用于处理经分组整理的数据。假设原始数据被分成K组,各组中的值为X1,X2,...,Xk,各组的频数分别为f1,f2,...,fk,加权算术平均数的计算公式为:

各项分析指标中,教师往往最看重算术平均分,因为算术平均分可以反映班级学习的总体水平。

(二)标准差

标准差又常称均方差,但与均方误差不同,均方误差:各数值偏离真实值的距离平方和的平均数,也就是误差平方和的平均数,计算公式接近方差,它的开方叫均方根误差。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据,标准差未必相同。

标准差,在概率统计中,常作为统计分布程度上的测量。标准差:是总体各单位标准值和其平均数离差平方的算术平均数的平方根。它反映组内数据的离散程度。原则上具有两种性质:

为非负数值,与测量资料具有相同单位。一个总量的标准差或一个随机变量的标准差,及一个子集合样品数的标准差之间,有所差别。

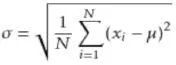

标准计算公式:假设有一组数值X₁,X₂,X₃,......Xn(皆为实数),其平均值(算术平均值)为μ,公式如图:

标准差用来衡量学习分化程度,成绩的均分差不多,利用“标准差”立刻分晓学习情况。标准差较大说明大部分数值与平均值差距较大,反之代表数值越接近平均值。其意义在于了解学生是否存在两级分化情况。

(三)微课教学设计以及效果分析

1.课题微课设计。微课设计过程总体上有选题、教案编写、制作课件、教学实施与拍摄、后期制作、教学反思,该设计过程是动态的结构,确保在实际微课开发过程中的灵活性和因地制宜。设计者在具体的开发过程中可根据具体情况从相应阶段入手,下面对该模型的各阶段进行详细阐述。

(1)选题。

学习需要的分析:学习需要是指学习者学习成绩现状与教学目标之间的差异,是指学习者目前水平与期望学习者达到的水平之间的差异。这种期望是社会发展对学习者提出来的要求,是学校和班级提出的要求,体现在课程目标中。

学习内容的分析:学习内容的分析,是要对学习者的起点能力转化为终点能力所需要的从属知识、技能和态度等进行详细阐释的过程。

学习者的分析:分析学习者的目的是了解学习者的学习准备状态、一般特点、学习风格等方面的情况,为教学内容的选择和组织、教学目标的确定、教学活动安排、教学策略的采用提供依据。

(2)微课教案编写。教学目标的设计:教学目标是通过教学活动所欲促成的对学生预期的身心变化。

教学策略的设计:主要研究教学顺序的确定、教学活动的安排、教学组织形式的选用和教学方法的选择等。

教学媒体的设计:设计能用来传递和再现教育信息的现代化设备以及记录、储存信息的载体,包括硬件和软件。

教学过程的设计:就是用流程图的形式,简洁地反映分析和设计阶段的结果,表达教学过程,直观地描述教学过程中教师、学习者、学习内容、教学媒体等基本要素之间的关系,给教师提供一个有参考价值的教学设计方案。

(3)制作课件。制作多媒体课件,PPT课件是常用课件形式,开发微课程必备的要素就是PPT课件,PPT课件的设计和开发也需要包含基本的教学设计理念.

(4)教学实施与拍摄。利用Camtasia Studio7录制微课。启动安装、汉化好的Camtasia Studio7软件,弹出选择录制方式。完成录制。

(5)后期制作。对于录制好的微课,还需要进行编辑,包含编辑,声音和添加效果(Camtasia Studio自动聚焦预览、手动添加缩放关键帧、编辑缩放关键帧、添加标注、添加转场效果、添加字幕、快速测验和调查、画中画、添加元数据),处理后的微课更能提高教学效果。

根据以上五个步骤完成本课题微课设计的内容为计算机基础的电子表格部分,设计微课总共设计23个微课,包括:微课课件设计,脚本设计以及微课的录制。如图1所示:

图1 微课内容截图

2.效果分析。确定实验对象:首先以班级为分组单位,将班级随机分为实验组和控制组。并对实验组和控制组均测验取得实验前的学习成绩。对实验组利用微课教学方法进行教学,控制组则未采用微课教学方法进行教学(实验组除采用微课做为预习、复习外,其它变量如教师、教学内容、教学进度、教学方法、教学地点等都和控制组一样)。实验教学完毕后,实验组及控制组都接受“Excel学习成绩测验”。

本文研究对象为泉州幼儿高等专科学校永春校区14级3班为实验组1共计48名,14级4班为实验组2共计46名,14级1班为控制组共计46名。此3个班级的学生在一年级分班时已依入学成绩平均编班,因此该3个班的学生的学习成绩平均状况可视为没有差异。另外该3个班级的学生在进行实验教学前皆未曾学习Excel,因此其学习初始状态亦可视为没有差异。

表1 实验对象表

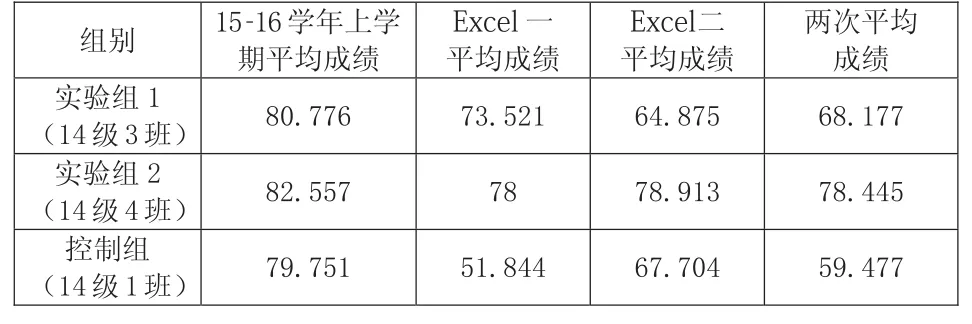

我们得到的实验数据为15-16学年上学期成绩表以及实验(一、二)成绩表,分析如下:

表2 平均成绩表

表3 标准差表

经过实验教学后,分析结果说明:经过微课教学,学习效果显著,平均分高于未进行微课教学的班级,标准差低于未进行微课教学的班级,说明学生两级分化情况相对于未进行微课教学的班级较低。

四、总结

本文通过设计微课教学内容,确定研究对象及实施微课教学,采用实验组及控制组对比的行动研究方法,对结果进行统计处理,更好地阐明微课教学与学习成绩之间的关系:微课对培养五年专学生“自主、合作、探究”的学习方式有显著效果,学习成绩比没有进行微课教学的班级高。但也有不足之处,研究微课教学的内容不够丰富,还有待进一步完善。

[1] 窦菊花,何高大.微课研究综述[J].湖南工业大学学报(社会科学版),2015(4):55-60.

[2] 马红梅.微课在会计教学中的应用[J].黑龙江教育学院学报,2014(12):59-60.[3] 徐燕霞,刘中礼.浅谈微课支架下的“自主一合作”学习——以“中国的土地资源”为例[J].中学地理教学参考,2015(2).

[4] 韩淑娟.自主、合作、探究的学习方式[J].大观周刊,2011(34):156-156.

[5] 禹旭红.自主、合作、探究学习新论[J].天津师范大学学报(基础教育版), 2009,10(1):1-4.

[6] 梁绍君.“算术平均数”概念的四个理解水平及测试结果[J].数学教育学报, 2006,15(3):35-37.

[7] 王应明,张军奎.基于标准差和平均差的权系数确定方法及其应用[J].数理统计与管理,2003,22(3):22-26.

(责任编辑:耿凤娟)

Analysis of Effect of Micro-class on Students' Self-study

XIAO Chun-mei

(Quanzhou Preschool Education College, Yongchun, 362600 China)

The paper argues that micro-class teaching is closely related to the improvement of students' learning effect.The author applies comparative experimental method to design the micro-class teaching content and implement the teaching, discussing the relationship between the micro-class teaching and the students' learning effect.

micro-class teaching;effect analysis

G431

:A

:1674-8689(2016)04-0071-03

2016-09-21

肖春梅(1985-),女,福建建阳人,泉州幼儿师范高等专科学校讲师,硕士,研究方向:计算机教学。