应用型本科课程教学方法与学生学习效果关系研究

——以旅游管理专业为例

2016-04-12邱海莲李明龙

邱海莲,李明龙

(1.新疆财经大学,新疆 乌鲁木齐 830012;2.中南财经政法大学,湖北 武汉 430073)

应用型本科课程教学方法与学生学习效果关系研究

——以旅游管理专业为例

邱海莲1,李明龙2

(1.新疆财经大学,新疆 乌鲁木齐 830012;2.中南财经政法大学,湖北 武汉 430073)

作为典型的应用型本科专业,旅游管理本科专业教育需要同时兼顾理论知识的传授与实践能力的培养,这需要运用多样化的教学方法以实现教学目标。目前旅游教育教学研究对于多样教学方式的适用性和可行性进行了相对较多的研究,但较少关注教学方法与学生学习效果之间的关系。文章在问卷调研基础上运用定量研究方法对目前旅游管理课程较多采用的教学方法与学生主观感知的学习效果间的关系进行研究。研究发现,学生学习效果可划分为“学习态度与学识能力”及“考核达标程度”两项因子,不同年级学生对学习效果的主观感受存在显著差异。运用多元回归分析方法对教学方法与教学效果间的因果关系进行研究,发现课堂测验、教学视频、操作示范、小组讨论四种教学方法与学生的学习态度和学识能力有显著影响,而且呈正向相关关系,课堂提问、操作示范和材料阅读等3种教学方法积极影响学生的考核达标程度。研究结论证明,旅游管理专业课程的教学应重视学生的学习效果,有针对性地选择有效教学方法的组合。

旅游管理;教学方法;学习效果

应用型本科转型是未来地方普通本科高校发展的主要趋势,是对新型的本科教育和新层次的高职教育相结合的教育模式的探索。在培养规格上,应用本科培养的是适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高等技术应用性人才;在培养模式上,应用本科以适应社会需要为目标,以培养技术应用能力为主线设计学生的知识、能力、素质结构和培养方案,以“应用”为主旨和特征构建课程和教学内容体系,重视学生的技术应用能力的培养。“旅游管理”作为与旅游行业实践同步前行的学科,有强烈的实践导向性,因此是典型的应用型本科专业。旅游管理本科专业教育的人才培养目标是能适应旅游产业综合性特征的“复合型中高级管理人才”(郑向敏,范向丽,2010),这意味着学生既需要掌握扎实的旅游管理理论知识,又需具备一定的实践能力。从教学目标的角度来说,理论知识与实践能力属于两类教学目标,需要采取不同教学方法和策略才能达到相应的教学目标。因而旅游管理本科专业课程的教学应当根据不同课程的特点和教学目标采取多样化的教学方法。

在旅游管理教学实践中,目前普遍的共识是“一言堂”式的传统教学模式出现种种弊端,不能适应旅游管理专业教学需要(祁颖,2005)。但关于创新的、多样化教学手段的适用性,还处在探索阶段。从目前已有文献来看,探讨多样教学方法的适用性及可行性的研究相对较多,也有很多研究者在教学中付诸实践,但对实践效果进行定量测评的较少。另一方面,教学模式多元化,借用数字信息手段技术后,形式更加新颖,但各种教学方法都不是独立的,往往是以一种教学方法为主,多种教学方法的组合。例如案例教学法就在实际教学设计中使用了材料阅读、小组讨论、辩论等多种教学活动的组合。而目前较少学者探讨教学方法的组合及其对学习效果的影响。总体上看,对旅游管理教学方法的研究尚未受到足够的重视,综合考虑各种教学方法并把它与学生的学习效果联系起来的研究则基本空缺。基于此,本研究将在综述旅游管理课程常用教学方法的基础上,以实际教学调查为数据基础,重点阐述学生学习效果的衡量,并探讨教学方法与学习效果之间的关系。

一、理论基础

(一)教学方法与教学效果研究

有效教学方法的重要意义已被教学理论证实。当代教育理论基石之一的建构主义学习理论提出,教学并不是把知识经验从外部装到学生的头脑中,而是要引导学生从原有的经验出发,建构起新的经验。教学方法是实现教学目标的路径,不同的教学方法对教学目标的适用性是不一样的(Bloom,1956)。教育学家本杰明·布卢姆的教学目标分类体系理论将教育目标划分为认知、技能和情感态度三大领域,不同领域内的知识掌握程度又由浅入深地分为几个不同层次。布卢姆认为有效教学需要针对教学目标选择适宜的教学策略和教学活动,因而教学方法至关重要。另外,在实验基础上布卢姆进一步提出掌握学习理论,指出教学方法与学习者自身学习程度的适切性是对学业成绩的主要影响变量之一(Bloom,1971)。

学习效果是教学方法的结果之一,也是衡量教学质量的关键。捷克教育家夸美纽斯就曾提出要“寻求一种有效的教学方式,使教师可以教得更少,学生可以学得更多。”学生有无进步和发展是衡量教学有没有效果的惟一指标。美国著名教育学家加里鲍里奇(2000)分析了10种与学生学业成绩显著相关的10种教学行为,包括以任务为导向、让学生参与学习过程、恰当提问等,被认为是有效教学的精髓。

也就是说,学习效果可能与教学方法存在关联。邵士权(2011)通过对全国历届高校教学名师的访谈发现,接受调查的教学名师普遍重视“学生的学科思维与认识、分析能力是否得到训练与提高”以及“学生是否掌握了本课程涉及到的基本理论、基础知识与基本技能”,而教学名师常用的教学方法与一般教师有较大不同。在选择具体方法上,每位教学名师平均选择2.6种备选方法,比其他受访教师高,而且排在前项的都突破程序教学法教学思想,占总影响力的76.7%,成为教学名师处理教学内容的主导方法。这些教学方法显然有利于学生学习效果的提高,并影响着学生对教师的评价。

(二)旅游管理专业课程教学方法与学习效果研究

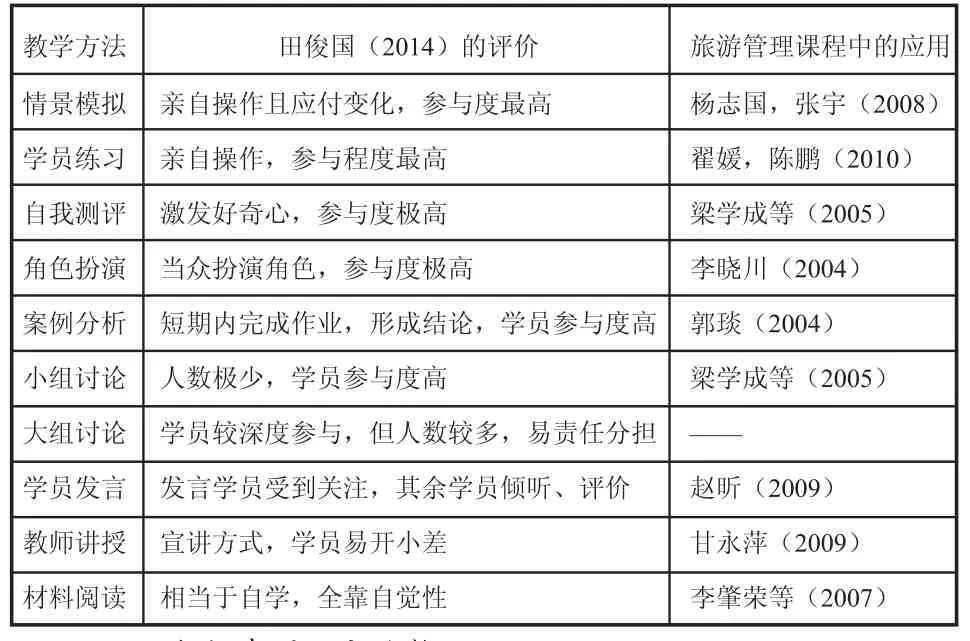

旅游管理专业课程教学方法已吸引国内外学者的兴趣,并取得了相关的研究成果。传统的教学方法如讲授、课堂测验在旅游管理课程中依然占据主导地位(Deale,O'Halloran,Jacques,& Garger,2010)。同时,随着时代的发展,互动式教学方法逐步在旅游管理课程中得到应用甚至受到欢迎(Deale,Nichols,& Jacques,2009)。例如,由于旅游管理课程实践性强的特点,情景式教学将有助于提高教学效果。张志国等(2008)对广泛覆盖识记性知识、以记忆为主要性质的考证类课程“导游基础知识”的教学方法进行了归纳,分析发现情景模拟、结合导游工作实际进行讲解训练对知识点的巩固及学生综合能力提升有较好效果,对与之相似性质的课程教学也有启发意义。董观志(2003)则基于过程理论和情景化理论提出3M教学法,即模块化、活动化和互动化,这也被证明符合旅游管理课程教学特点。此外,情景化设计在旅游实践类课程中的必要性(李晓川,2004)、旅游课程中创设情景教学的方法(谭颖,2009)等也得到学者的重视和研究。同样,案例分析也有明显优势。郭琰(2004)总结了案例教学的要素、旅游案例的结构、案例教学的一般程序等,发现案例教学法符合旅游专业特色和旅游专业教学需要,是实现专业理论教学和实践教学有机结合的重要手段。实践性强是旅游课程的重要特点,许多教学方法也针对这个特点而设计。例如张多中(2001)指出应增加教学过程的生动性和形象化,可采用案例分析法、管理演习法、模拟训练法等多种教学方法。梁学成(2005)等则论述了实验教学模式的必要性和可行性,及旅游实验教学模式的设计,并以“中外民俗学”课堂教学作为案例进行应用展示。另外,国内旅游管理课程教学也逐步借鉴并应用国外常用的教学方法,如学生演示、小组讨论、教学视频、互动问答等,这些被证明有利于提高学生的学习积极性和主动性(Okumus & Wong,2004)。当然,许多旅游管理教师在授课中会综合应用多种教学方法,而这也比单一的教学方法更受欢迎。例如甘永萍(2009)对“旅游经济学”的课程特点和教学方法进行分析,指出“旅游经济学”适合多种教学方法的结合,这些方法包括讲授法、案例教学法、比较教学法、多媒体手段、读书指导法和自学指导法等。叶静(2009)提出“旅游心理学”课程进行项目式教学的实施过程,将提问互动等多种教学方法进行整合。将上述旅游管理课程教学方法进行综合,得到与赵俊国(2014)所提10种最基本教学方法的体系基本吻合(参见表1)。因此,本文以此为基础,总结出9种旅游管理课程最基本的教学方法,列入本研究调查问卷选项中。

表1 基本教学方法在旅游管理课程中的应用

相比教学方法而言,旅游管理课程学习效果的研究则明显不足。其中,Martinez和Medallon (2013)以对210名国际旅游与酒店管理项目学生调查为基础,探讨学习效果问题,结果表现,学生的学习效果应该体现在学生对课程的兴趣程度、学习的投入时间、学生在课程中的参与度、学生思考并提出问题等多个方面。Thaliath (2015)基于印度酒店与旅游管理课程体系,从与行业紧密相关、学生实际分析及解决问题能力得到提高、批判性思考课程相关内容以及学习过程考核等方面衡量学生的学习效果。国内方面,田俊国(2014)将具体的教学活动及其刺激效果进行总结和评价,但教学策略与实际学生学习效果的对应关系并没有得到进一步量化数据支持。研究者尚未发现其他专门研究旅游管理课程学习效果的研究文献。

基于此,本项目研究旅游管理课程中的主要教学方法、学生学习效果以及彼此之间的关系。不同教学方法有各自的适用条件和优劣势,结合旅游管理专业教学性质,各种教学方法须配合使用才能实现最佳效果。而这正是本研究所要达到的目的之一。

二、研究方法与资料获取

(一)研究方法

基于学习效果与学习方法相关理论,采用问卷调研形式获取学生对专业课程教学方法和自己学习效果方面的主观感受。

问卷包括三部分内容,第一部分是学生学习效果的自我评价,学习效果的评价指标主要依据于Martinez和Medallon(2013)以及Thaliath(2015)等学者的研究结论(参见前文)。同时,为弥补关于学习效果评价的不足,研究者还随机选取了10位新疆财经大学旅游管理专业学生进行个人访谈,每位学生的访谈持续15分钟左右,该访谈部分验证了已有的研究结论,同时补充了一些重要的学习效果指标,如“我对考试很有信心”等。这些指标共同构成了本研究调查问卷的第一部分。根据文献和教师学生访谈,得出12个题项,每个题项采用李克特5点量表。5表示“非常同意”,1表示“非常不同意”。第二部分是学生对教师使用各教学方法频率的主观感知,根据对各门课程教授老师使用教学方法的初步调研,以及教学方法的相关文献,共列出9个常见参与式教学方法,同样采用李克特5点量表。5表示“总是(使用)”,1表示“从未”。第三部分涉及学生个人信息方面,包括性别和所在年级两个问题。

问卷中,关于教学效果的问题12个,关于教学方法的题项9个,总计包含21个要评价和分析的变量。按照测量题项与样本量1:10的原则(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2009),210份问卷非常充足,这也是本研究的预计发放量。

(二)资料获取

2015年2月9日至7月7日,在新疆财经大学旅游学院按照配额抽样的原则抽取学生发放问卷(Hair et al., 2009)。样本配额为大一至大四大致均等数量,分别为55、55、55、45,考虑到大学四年级学生因课程已基本修完,且忙于求职等原因,样本量配比略少。被调查者来自8个班级(即各年级两个班)。大一至大三学生针对6门不同教师授课的课程进行课程教学方法与教学效果的评价。调查时间为6月25日至7月7日,其时正处学期课程结束,因而学生能凭新鲜记忆较有效地进行问卷作答。大四学生针对四年所学课程进行概括性判断,调查时间略长,从2月9日到6月14日。本次调查共计发放调查问卷210份,回收205份,去除部分不完整问卷(即有超过5个问题均为作答)和选项高度雷同的问卷(即所有问题全部选一个选项,如“非常同意”),最后得到197份有效问卷,有效回收率93.8%。

三、研究结果与分析

在197位被调查者中,女生占了绝大多数(n=163,占82.7%),男生相对较少(n=34,占17.3%)。各年级比例相对均衡,大学二年级学生最多(n=54,占27.4%),四年级学生最少(n=40,占20.3%)。各变量值的描述性统计结果可见于表2。由于各变量的缺失值较少(缺失值最多的是X11,3处,仅占总样本量的1.52%),研究者采用均值替代法,利用某变量的平均值替代该变量可能存在的几处缺失值(Hair et al., 2009)。本研究涉及回归分析(要求数据近似正态分布),因而各变量的正态分布指标Skewness和Kurtosis也列于表2。根据Hair et al.(2009),当Skewness和Kurtosis值均等于0的时候,数据呈标准正态分布;而该两项值在-1.50到+1.50之间时,数据可被认为近似正态分布。从表2可以看出,所有变量的Skewness和Kurtosis值均位于±1.50之间,因而可被视为符合正态分布。

表2 各变量值的描述性统计

(一)学生学习效果分析

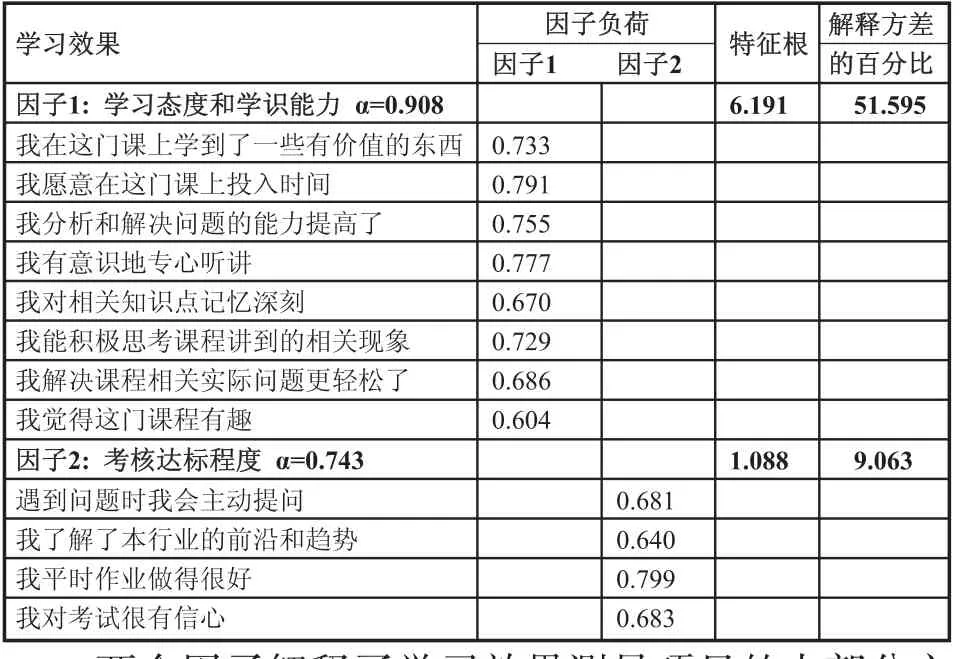

1.学习效果的因子分析。对学习效果的12个项目进行因子分析的适用性检验,得到KMO统计量为0.907,大于适合因子分析的临界值0.8,Bartlett球形检验显示为非常显著(P〈0.001),表明该12个反映学习效果的变量非常适合进行因子分析。

对12个项目进行正交旋转因子分析,以特征根大于1,因子负荷大于0.5作为确定因子的条件,共抽取2个公因子(见表3)。两个因子的特征值均大于1(分别为6.191和1.088),共解释了总方差的60.658%。第1个公因子包含8个项目,涉及到学生对课程的态度(如“我愿意在这门课上投入时间”)和学习的结果表现(如“我分析和解决问题的能力提高了”),因此命名为“学习态度和学识能力”;第2个公因子包含4个项目,涉及对应于课程考核的评价效果(如“我平时作业做得很好”),因此命名为“考核达标程度”。两个因子的克朗巴哈系数α值均超过门槛值0.7(分别为0.908和0.743),因而具有较高的信度。两个因子各测量项目的因子载荷均值都超过门槛值0.7(分别为0.718和0.701),因而具有较高的效度。

表3 学习效果的因子分析结果

两个因子解释了学习效果测量项目的大部分方差(大于门槛值的50%),因而此后的学习效果分析从学习态度和学识能力、考核达标程度两个方面进行。要具体综合学生对两个因子的评价,还需确定各测量项目的权重。因子载荷只是反映各项目附着于因子的程度,不可作为权重。在此,由于尚无各项目权重的深入研究,作者采用常用的取平均值的方法,即利用8个(或4个)变量的平均值指代因子1(或因子2)的值。以此为基础,进行后续的组别比较分析和回归分析。

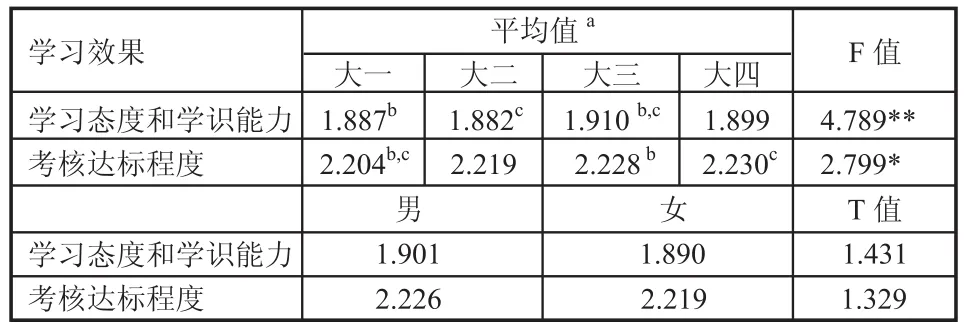

2.学习效果的组别比较分析。学习效果因子在不同类型被调查者之间存在内部差异,比较这些内部差异可以进一步揭示学习效果的组别表现状况。T检验分析结果表明,学习效果的两个因子在男女两个组别之间都不存在显著差异(见表4):t值小于门槛值1.96。而在年级的四个组别之间,两个因子的表现值则存在显著差异(基于SPSS方差分析结果)。不同年级的学生在学习态度和学识能力上的评价值显著不同:F=4.798,P〈0.01。其中,大三学生评价值最高(M=1.910),大二学生对所达到的学习效果赞同度最低(M=1.882),二者差距显著(P〈0.01)。学习态度和学识能力在大一学生组的均值(M=1.887)也与大三学生存在显著差异(P〈0.01),而除此之外其他各组差异并不显著。不同年级组别学生在考核达标程度方面的评价值也显著不同:F=2.799,P〈0.05。其中,大一学生在考核达标程度上表现最差(M=2.204),而大四学生认同该项学习效果达成的程度最高(M=2.230),二者差异显著(P〈0.01)。大三学生对考核达标的赞同度仅次于大四(M=2.228),与大四学生组也有显著不同(P〈0.05)。总体上,各年级学生对学习态度和学识能力的评价值较低(均值都小于2),而在考核达标程度因子表现方面,年级越高的学生评价值(均值)越高,具体原因尚需进一步分析。

表4 学习效果的组别比较结果

(二)教学方法与学习效果的关系分析

从缘起上看,教学方法是教师为了达成最终教学效果而采用或设计的手段或途径(Deale et al., 2010);从时间上看,教师在课程教学过程中采用一定的教学方法授课,而后学生由此产生不同的学习效果(Bloom,1971)。因此,我们假定教学方法与学习效果存在因果关系。验证这种因果关系可以采用回归分析,比较常用的是线性回归分析(Hair et al., 2009)。在本研究中,教学方法包含9个变量,在评估各变量影响系数上还需要决定多元回归分析的方法,即选取采用层次回归法(根据已有研究和个人判断将X变量逐一加入回归模型)、逐步回归法(逐一加入X变量, 运用偏相关方法剔除使P值变得不显著的变量,直至新增变量不再产生具有统计显著意义的增量效应为止),还是强行进入法(全部X变量进入模型并逐一剔除)(Hair et al., 2009;Song, 2003)。本研究采用强制进入法进行回归分析,因为目前关于某类教学方法与学习效果的因果关系研究尚缺乏,且强制进入法在旅游管理研究中应用最为普遍(Song, 2003)。具体步骤如下:将9个教学方法作为自变量,学习效果作为因变量,进行多元回归分析;剔除模型中最不显著的一个变量(即t值最小或p值最大);再次进行回归分析,进一步剔除不显著的变量,直到模型中所有存留变量表现为显著(即P〈0.05)。

在教学方法与学习效果因子1(即学习态度和学识能力)的回归分析中,研究者逐一剔除了案例分析、材料阅读、课题提问、情景表演、学生演示等与学习效果关系不显著的变量,最后剩余的4种教学方法与学习效果关系均非常显著(P〈0.01)。其关系式可以表示为:

TN=0.691+0.123*F2+0.148*F5+0.156*F7+0.144* F8

其中TN表示学习态度和学识能力,F2等自变量指代的教学方法可见于表5。从模型拟合优度来看,R2值达0.620(即该模型解释了因变量62%的变化),F值(23.568)表现显著,Durbin-Watson值接近门槛值2。另外,在回归分析过程中,研究者将残差保存为新的变量,对其进行正态分布的检测,结果显示为接近正态分布(Skewness=0.341, Kurtosis=0.103,在±1.50之间)。基于这些指标,该模型被认为是合理的(Hair et al., 2009)。因此,课堂测验、教学视频、操作示范、小组讨论四种教学方法对学生的学习态度和学识能力有显著影响,呈现正向相关关系。

在教学方法与考核达标程度的回归分析中,研究者依次剔除了无显著关系的课题测验、学生演示、小组讨论、案例分析、情景表演和教学视频。剩余的3种教学方法以以下关系式的形式与考核达标程度显著相关:

KH=1.310+0.097*F1+0.219*F7+0.104*F9

其中KH表示考核达标程度。相对应的拟合优度指标表明该模型基本合理:R2=0.575(〉0.5),F=14.748(显著),DW=1.901(接近2),残差值呈近似正态分布(Skewness和Kurtosis值位于±1.50内)。据此,我们认为课堂提问、操作示范和材料阅读等3种教学方法积极影响学生的考核达标程度。其中操作示范的影响最为显著(t=3.754),β系数也较高,达0.219(即操作示范评价值每增加1单位,考核达标程度将增加0.219个单位)。

表5 教学方法与学习效果回归分析结果

四、研究结论

本研究发端于旅游管理应用型本科教学改革,对该专业课程教学中的两个关键问题——教学方法和学习效果——进行探讨。研究者归纳分析了旅游管理教学中常用的9种教学方法,并在参考已有文献和对部分学生进行深度访谈的基础上,总结了与学生最为相关的12项学习效果。并以此为基础,针对新疆财经大学旅游学院的学生进行调查。该调查涉及大学4个年级、6门旅游管理课程,197名学生有效参与。调查的相关结论对于旅游管理教育有一定理论与实践意义。

研究表明,旅游管理专业学生的学习效果表现为学习态度和学识能力、考核达标程度两个维度(基于因子分析的结果)。两个维度均具有较高的信度和效度,且有效解释了实际数据。学习态度和学识能力衡量学生对该课程的兴趣、重视程度、投入等态度性表现和所学知识、能力提高、实际应用等学识能力结果,包含8个测量项目。考核达标程度衡量学生了解行业、思考问题、平时作业和考试等考核性效果,包含4个测量变量。这些测量项目可用于旅游管理学习效果方面的实证研究中。12个测量项目中的核心变量,如实际应用、了解行业等,充分体现了旅游管理教学中重视实践和应用的特征。教师可以根据所得到的两个方面进行教学安排和设计。

旅游管理课程学习效果与学生的性别无关,但与其所在年级存在关联。T检验未发现男女组别学生在学习效果评价上存在显著差异。而方差分析则表明不同年级学生对学习效果评价值存在显著差异。其中,大三学生在学习态度和学识能力上的表现值显著高于大一、大二学生。同时,在另一个学习效果因子,即考核达标程度的表现方面,年级越高的学生表现的均值越高。当然,组别比较结论只能说明学习效果与学生年级存在关联,不能推出二者有线性相关关系,更不能说明因果关系。后续研究可以进一步分析二者之间的关系,如学生课程经验的增加(年级越来越高)是否导致考核达标程度的上升。

旅游管理课程部分教学方法与学习效果存在因果关系。教学方法的选取导致学生学习效果的改变,但是,并非所有的教学方法都会影响学生的学习效果。其中,课堂测验、教学视频、操作示范、小组讨论等4种教学方法积极显著地影响学生的学习态度和学识能力。这些方法可以适当地采用以提高学生的学习兴趣和教学效果。而学生的考核达标程度则受课堂提问、操作示范和材料阅读等3种教学方法的影响,二者关系也是正向的。学生对课程考核比较重视,教师适当采用这些方法有可能提高学生的课程成绩表现。值得注意的是,操作示范同时影响学习效果的两个因子,也从侧面反映教师自身学识、实际操作能力及示范的重要意义。然而由于本研究受调查范围和样本量所限,仅对教学方法与学习效果进行了多元回归分析,对内部不同教学方法的关联影响、学习效果两个因子的共变效应等未做深入研究。未来研究可以采用如结构方程之类的方法进一步研究多种教学方法与学生最终学习效果之间的关系。

[1] 郑向敏,范向丽.论旅游专业“四高”的人才培养理念与运作模式[J].人文地理,2010,25(6):146-149.

[2] 祁颖.对旅游管理专业教学方法改革的思考[J].长春师范学院学报(人文社会科学版),2005,24(4):132-134.

[3] Bloom's,T.M.E.Bloom's taxonomy of educational objective[M].New York:New York:David McKay,1965.

[4] Bloom,B.S.Handbook on formative and summative evaluation of student learning [M].New York: McGraw,1971.

[5] Borich,G.D.Observation skills for effective learning[M].UK:Prentice Hall,2000.

[6] 邵士权.我国高等学校教学方法创新研究[D].武汉:华中科技大学,2011.

[7] Deale,C.,O'Halloran,R.,Jacques,P.,& Garger,J.An examination of current hospitality and tourism teaching methods[J].Journal of Hospitality & Tourism Education, 2010,22(2):20-29.

[8] Deale,C.,Nichols,J.,&Jacques,P.A descriptive study of sustainability education in the hospitality curriculum[J].Journal of Hospitality & Tourism Education,2009, 21(4):34-42.

[9] 张志国,张宇.旅游管理专业考证课教学方法探索——以《导游基础知识》为例[J].职业技术,2008(11):35-36.

[10] 董观志.旅游管理3M教学法的创新与实践[J].旅游学刊(旅游人才与教育教学特刊),2003:42-45.

[11] 李晓川.旅游院校实践性课程的教学初探——以《旅游礼貌礼仪》课程为例[J].桂林旅游高等专科学校学报,2004,15(3):91-93.

[12] 谭颖.《模拟导游》课程情景教学法的设计[J].四川烹饪高等专科学校学报,2009,(1):60-62.

[13] 郭琰.案例教学法在旅游专业教学中的应用[J].中州大学学报,2004,21(3):47-51.

[14] 张多中.旅 游 管 理 专 业(本科)的课 程 体 系和 教 学 方 法 探 讨[J].旅游科学,2001,(2):41-43.

[15]梁学成,陈实,袁西玲.基于现代教育技术的实验式旅游教学模式研究[J].旅游学刊(旅游人才与教育教学特刊),2005(s1):86-90.

[16] Okumus,F.,& Wong, K.A critical review and evaluation of teaching methods of strategic management in tourism and hospitality schools[J].Journal of Hospitality & Tourism Education,2004,16(2):22-33.

[17] 甘永萍.旅游经济学课程教学实践探讨[J].广西师范学院学报(自然科学版), 2009,26(4):105-109.

[18] 叶静.项目式学习在“旅游心理学”教学中的应用[J].科教文汇,2009,(9):101-102.

[19] 赵俊国.精品课程是怎样炼成的[M].北京:电子工业出版社,2014.

[20] 翟媛,陈鹏.《旅游策划》的基地化教学模式探究[J].商品与质量,2010,(11):126-127

[21] 赵昕.案例教学法在旅游管理专业教学中的应用研究[D].石家庄:河北师范大学,2008.

[22] 李肇荣,关俊利,李美霖.探析旅游专业开设旅游技术经济课程的必要性及其教学方法[J].教育与职业,2007,(27):118-119.

[23] Martinez,G.O.,& Medallon,M.C.Teaching Effectiveness and Student's Learning Acquisition in Selected Major Courses in the International Tourism and Hospitality Management Program[J].Lyceum of the Philippines-Laguna Research Journal, 2012,2(1):131-138.

[24] Thaliath,A.From Teacher Centric to Student Centric Learning:Building Teaching Effectiveness in Hospitality and Tourism Education-A Critical Perspective[J].International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences,2015,3(5):124-128.

[25] Hair,J.F.,Black,W.C.,Babin,B.J.,& Anderson,R.Multivariate data analysis[M].Upper Saddle River,NJ:Pearson-Prentice Hall,2009.

[26] Song,H.,Wong,K.K.,& Chon,K.K.Modelling and forecasting the demand for Hong Kong tourism[J].International Journal of Hospitality Management, 2003,22(4):435-451.

(责任编辑:高 旻)

On Relationship between Teaching Methods and Students' Learning Effect in Application-oriented Universities --- A Case Study of Tourism Management

QIU Hai-lian1,LI Ming-long2

(1.Xinjiang University of Finance & Economics, Urumqi, 830012; 2.Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, 430073 China)

As a typical application-oriented undergraduate major, tourism management needs to fulfill both knowledge transfer and students' capability enhancement.These two objectives require diversity teaching methods.To date, many researches have focused on the applicability and feasibility of various teaching methods in tourism education while fewer researches have paid attention to the relationship between teaching methods and teaching effectiveness.In view of this, the paper summarizes the teaching methods used in tourism courses and analyzes the relationship between various teaching methods and students' learning effect based on a survey.The results show that there are two dimensions of teaching effectiveness, namely, learning attitude and knowledge acquirement, and the level of evaluation performance.Meanwhile, significant differences in means of learning effect exist in students.Based on the multiple regression analysis from teaching methods to learning effect, the author finds that quizzes, videos, operation demonstration and group discussion significantly influence the first factor of effectiveness (learning attitude and knowledge acquirement).In addition, classroom questioning, operation demonstration and material reading significantly and positively affect the level of evaluation performance.The research findings indicate that tourism management specialty should highlight students' learning effect and lecturers need to adopt teaching methods properly accordingly.

tourism management;teaching methods;learning effect

G718.5

:A

:1674-8689(2016)04-0050-07

2016-09-11

邱海莲(1987-),女,新疆伊犁人,新疆财经大学旅游学院讲师,硕士,研究方向:旅游管理教育。李明龙(1984-),男,江西赣州人,中南财经政法大学工商管理学院讲师,博士,研究方向:旅游管理教育。